Posts Tagged: LED

Lichtqualität tut not - Was uns die Vergangenheit lehrt

_

Soeben fand ich auf Google Scholar ein monumentales Dokument zu Lichtqualität. Es wurde immerhin in 276 wissenschaftlichen Artikeln zitiert. Und die Autorin kämpft heute sogar um noch mehr Ehren. Sie ist in den USA und in Kanada ziemlich hoch dekoriert. Der Artikel heißt "Determinants of lighting quality II : research and recommendations", und die Autoren Veitch, J.A. und Newsham, G.R. Er stellt das Wissen über die Lichtqualität gegen Ende des Millenniums dar (Jahrgang 1996).

Mir fiel zunächst auf, dass unter den 170 Artikeln kein einziger deutscher war. Kann es sein, dass wir in ca 50 Jahren Gemeinschaftstagung "deutsprachiger" Länder (Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) nichts zur Lichtqualität haben verlauten lassen, das zitierfähig wäre? Kann sein. Dafür hat die Autorin 11 Papiere aufgelistet, auf denen sie als erste Autorin steht. Bei weiteren 5 ist sie Mitautorin. 28 Artikel stammen aus Lighting Research and Technology. Dessen Chefredakteur Peter Boyce wird 29 Mal zitiert, die Autorin selbst steht - naturgemäß erst einmal als Autorin - und weitere 49 Mal in dem Werk. Ach, ja, Rea steht auch 30 Mal in dem Papier. Also wird die Lichtqualität wohl wesentlich durch die genannten bestimmt. Oder?

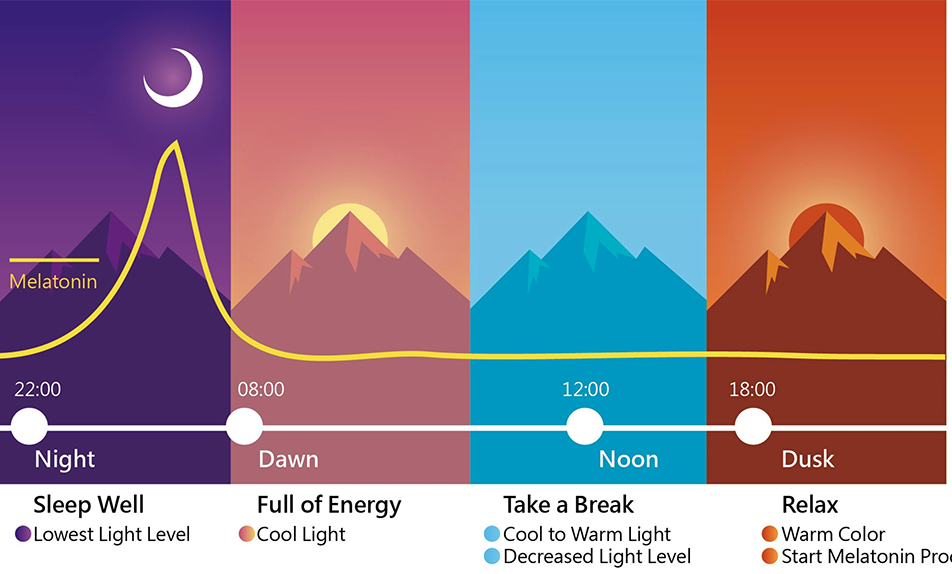

Zunächst eine gerade in diesen Tagen diskutierte Erkenntnis: Biologische Wirkungen erfordern hohe Beleuchtungsstärken. Wenn man von einer minimalen Dosis für gesundes Licht ausgeht, wäre das Tageslicht der effizienteste Lieferant. Außer in Winter an manchen Orten. Exakt 25 Jahre nach diesem Bericht verlangten führende Chronobiologen just eine Minimaldosis am Tage (hier). 1:0 für die Autorin.

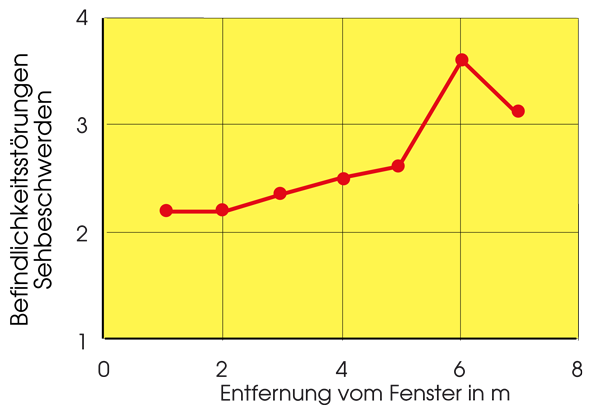

Eine dem deutschen Leser etwas komisch vorkommende Feststellung: Feldstudien unter Büromitarbeitern besagen, das Menschen ein Fenster haben wollen. (Dazu 1 Literaturstelle) In Deutschland hat seit 1975 jeder Arbeitnehmer laut Arbeitsstättenverordnung ein Recht auf eine Sichtverbindung über eine klar verglaste vertikale Fensteröffnung. Wurde in den 1960ern von meinem Kollegen Georg Roessler ermittelt. Und von unserem Chef Prof. Krochmann an den Mann gebracht, sprich in die Politik. Damals sprach sich die gesamte Lichtforschung dagegen aus. 1:1 - die nicht berücksichtigte deutsche Literatur war wohl früher und gründlicher. Unsere Arbeit "Licht und Gesundheit" mit 4.500 untersuchten Arbeitsplätzen hatte sogar 1990 den Grund dafür nachgewiesen: Je weiter ein Arbeitsplatz vom nächsten Fenster entfernt ist, desto häufiger gibt es gesundheitliche Beschwerden. An der Sprache kann es nicht gelegen haben, denn die Studie gibt es seit 1991 auch in Englisch.

Diese Erkenntnis wird einem bekannt vorkommen: Der Zugang zu einem Fenster scheint wichtiger zu sein als Information über die Zeit als die Versorgung mit einer Beleuchtungsstärke. Dazu gibt es viele Gerichtsurteile in Deutschland zu dem Thema Sichtverbindung. 1:2 Wir brauchen keine neue Literatur. Die Sache war 1975 erledigt.

Das hier kommt nicht nur Lichttechnikern bekannt vor: Die erforderliche Fenstergröße hängt von einem akzeptablen Minimalwert für die Tagesbeleuchtung ab sowie von der Größe und Form des Raums. (2 Literaturstellen). In jeder deutschen Landesbauordnung steht nicht nur diese Erkenntnis, sondern auch die Werte dazu, die der Architekt berücksichtigen muss. Ich denke, damit haben die deutschen Behörden vor dem Krieg schon angefangen. Nicht vor dem II. Weltkrieg, sondern etwa 1910. Kein Wunder, dass die Expertin keine deutsche Literatur dazu gefunden hat. 1:3 Wenn man was wissen will, können wir die Erkenntnisse aus dem Museum holen.

Zu Lichtqualität lautet das Ergebnis wie folgt: Bislang (also bis 1996) konnten wir nur herausfinden, dass bestenfalls allgemeine Aussagen zu Lichtqualität möglich sind. 2018 schrieb sie in ihrem Bio, dass sie dafür sorgen werde, dass die CIE die Lichtqualität in ihrem Wörterbuch definiert. Sie, die CIE, hat im Januar 2021 (hier und da). Ein Jahrhundert und paar Zerquetschte nach ihrer Gründung. Wie sieht es bei uns aus? Es gibt eine umfangreiche LiTG Broschüre dazu (hier). DIe ist älter als die CIE-Definition. Zudem besteht die CIE-Definition aus einer bloßen Kopie des Qualitätsbegriffs aus der Qualitätswissenschaft und ISO 9000. Das Wichtigste ist aber dies: DIN 5035 hat den Qualitätsbegriff in die Lichtdomäne schon 1935 eingeführt (hier). Sie hießen allerdings Gütemerkmale. Und die Qualitätsziele hießen: Schönheit, Gesundheit bei akzeptabler Wirtschaftlichkeit. Ich würde sagen, 1:4 mindestens.

Dies hier würde die Expertin nie mehr schreiben: Es wird allgemein geglaubt, dass das Lichtspektrum für die Leistung, Wohlbefinden und Gesundheit wichtig sei. Die Literatur unterstützt den Glauben nicht. Sie hatte einige Jahre davor eine Studie geschrieben, dass die positive Wirkung von Vollspektrum mehr oder weniger Einbildung sei. Jetzt sitzt sie in einem Expertengremium, das die Abhängigkeit der melanopischen Beleuchtungsstärke vom Spektrum genormt hat (hier). Dann lag halt die gesamte LIteratur halt daneben. Reicht 1:5?

Dies würde ihr heute gewaltig um die Ohren gehauen werden: Bestimmte wichtig scheinende Aspekte werden in der Praxis kaum erwähnt. So gibt es eine einzige Quelle (NUTEK, 1994), die elektronische Vorschaltgeräte empfiehlt, um die Störungen durch Flimmern zu beseitigen. Dabei hat sie in diesem Bericht den Autor Wilkins, der den Effekt eindrucksvoll nachgewiesen hat, sieben Mal zitiert. Dummerweise nicht die relevante Publikation. Wilkins hatte in einem Hochhaus festgestellt, dass in höheren Etagen (= größerer Tageslichtanteil) Menschen weniger Kopfschmerzen erlebten als in unteren. Die Differenz verschwand, als die Vorschaltgeräte durch elektronische ersetzt wurden. 1:6

Die folgende Aussage würde in einem üblichen Büro vom Fluchen bis Flaschenwürfen diverse Reaktionen hervorrufen. Allerdings keine positiven: Individuelle Regelung der Beleuchtung wurde als eine generelle Verbesserung empfohlen. Die wissenschaftliche Literatur zeigt, dass eine persönliche Kontrolle nicht immer vorteilhaft ist. Man besuche nur Arbeitsräume, deren Beleuchtung vom Computer gesteuert wird und erzähle, dass fände man toll. Falls man da heil rauskommt, kann man sich weiteren Abenteuern widmen. Als Experte ist man aber verbrannt. 1:7

Last not least: Die Lichtqualität wurde unter Beleuchtungsexpeerten seit mehr als zwei Jahrzehnten oder mehr diskutiert, allerdings ohne Erfolg. Nur wenn die Empfehlungen für eine gute Beleuchtungspraxis nicht nur auf Energiesparen beruhen, sondern eine gute Qualität i.S. menschlicher Bedürfnisse bedeuten, kann man von einem Erfolg sprechen. (Amen). Das war 1996. Im Jahre 2021 veröffentlichte die CIE den folgenden Begriff: 17-29-029: degree of excellence to which the totality of lighting characteristics fulfils user needs and expectations or other applicable requirements. 2:7

Der Laie mag fragen, was denn andere anzuwendende Anforderungen seien. Kaufen Sie einfach die Norm DIN EN 12464-1, wenn der Preis feststeht (dürfte so um 140 € werden). Dort werden Sie in über 50 Tabellen Tausende Anforderungen finden bis zur Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke an den Decken von Ankunftshallen (hier). Danach kommen Ihre Bedürfnisse. Pardon, danach kommen erst einmal die Überlegungen zu melanopischen Beleuchtung. Aber dann kommen wirklich Ihre Bedürfnisse.

Nicht nur Spinat gedeiht besser, wenn man Licht besser definiert

-

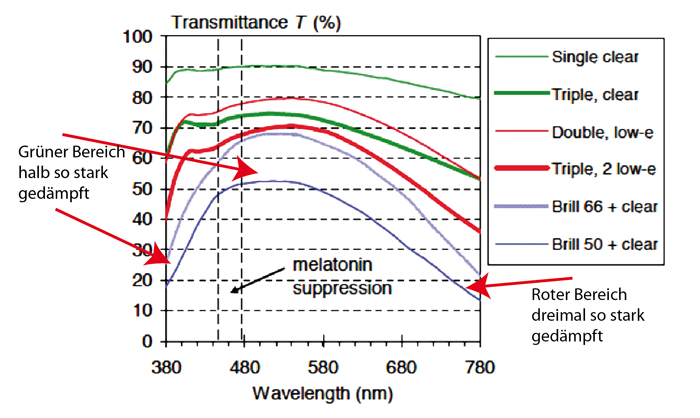

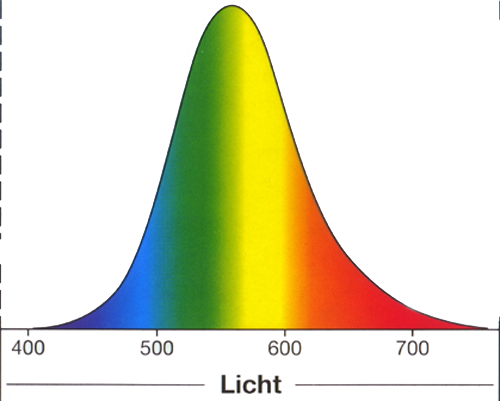

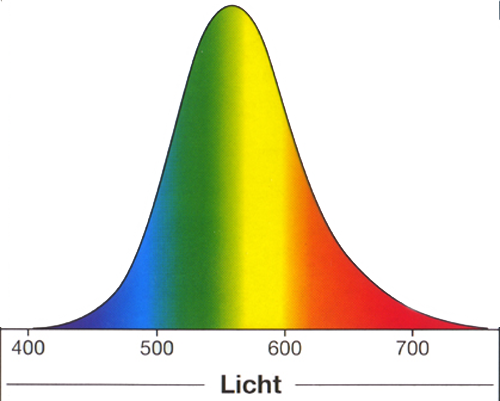

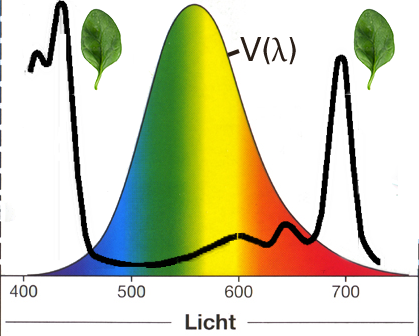

Gestern sinnierte ich über das Bonus-Malus-System, das für die Beleuchtung eingeführt wurde. Dabei erwähnte ich ein Reizwort für alle Kinder seit über einem Jahrhundert, somit für alle Erwachsenen, den Spinat. Der sieht so schön grün aus, weil er alles Grüne von sich weist. Der Wald und die Felder sehen so grün aus, weil die Pflanzen das Licht anders sehen als Menschen. Für diese, und nur für diese, ist die schöne Kurve gemacht, die man bündelweise aus dem Internet laden kann. Dummerweise richten sich auch die Glasmacher, die unsere Häuserfassaden liefern, auch daran, und …? Schneiden aus dem Sonnenlicht genau diejenigen Teile weg, die das Gesunde vom Licht ausmachen. Rot und Blau werden abgeschnitten, wenn nicht gänzlich beseitigt. Das Weggelassene deckt sich zudem mit dem Licht, das die die Pflanzen im Innenraum brauchen. Das Durchgelassene sieht dann grünstichig aus. Das braucht weder die Beamtenpalme noch der Beamte. Büros, die von außen wie ein Aquarium aussehen, sind energetisch optimiert. Ansonsten nicht.

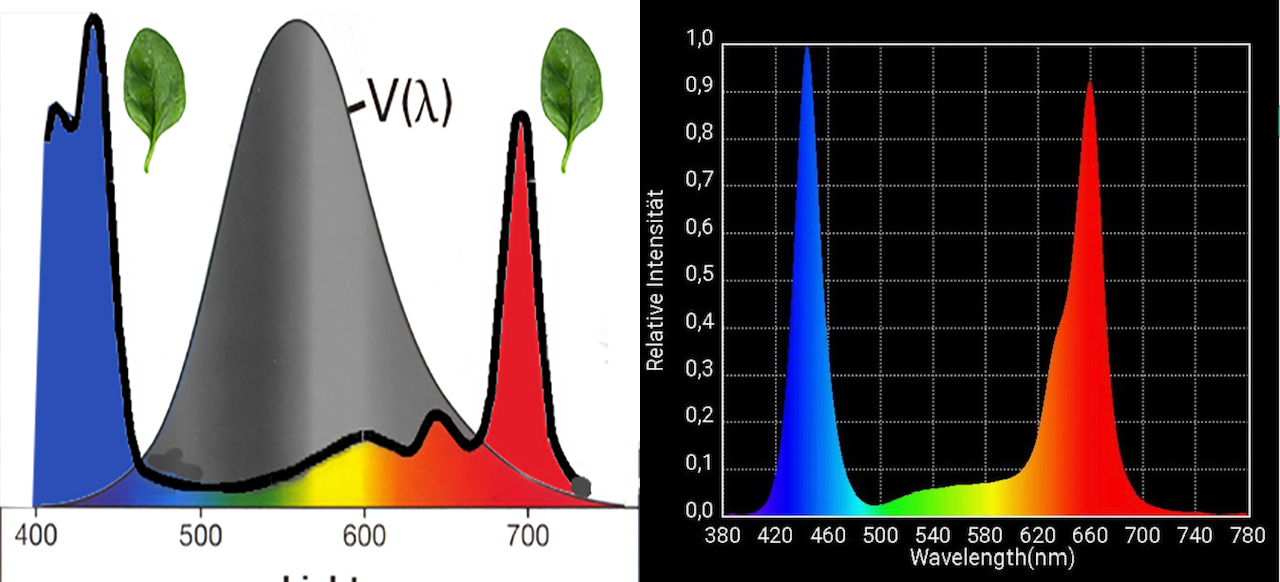

Oben links sieht man den Unterschied zwischen dem, was Licht für das menschliche Auge ausmacht und was für das Pflanzenwachstum benötigt wird. Präzise gesagt, das Absorptionsspektrum des Chlorophyll. Zum Wachstum der Pflanze allgemein - später. Rechts davon sieht man, was ein Hersteller daraus macht, und zwar mit Hilfe von LED. Dieses Leuchtmittel unterscheidet sich sehr wesentlich von herkömmlichen Lampen. So war z.B. die Glühlampe immer an eine bestimmte physikalische Gesetzmäßigkeit gebunden, an das Plancksche Strahlungsgesetz. Man kann sie zwar manipulieren, dass sie z.B. viel und weißeres Licht ergibt - Potzblitz - dafür sehr schnell stirbt, oder sehr sehr lange lebt - z.B. 120 Jahre (hier) - und dafür schön rot glüht. Auch Entladungslampen, egal wie willig sie sind, benehmen sich ansonsten störrisch und senden Strahlen aus, die sie nicht aussenden dürfen (z.B. UV von HMI-Lampen).

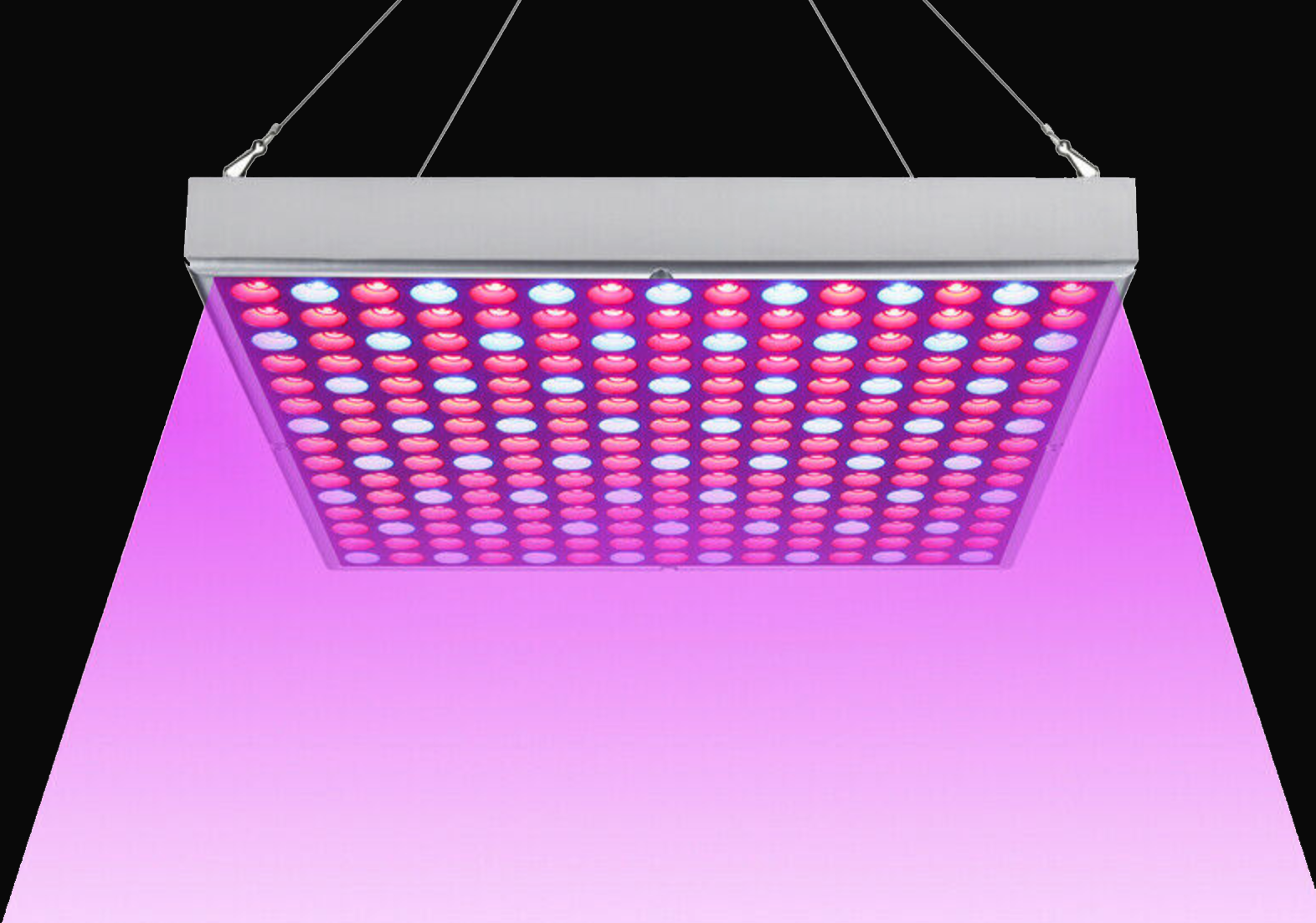

LED sind im Prinzip monochrome Strahler, also ziemlich einfarbig. Will man ein gewünschtes Spektrum erzielen, so kann man verschiedene von Ihnen kombinieren und mit Leuchtstoffen jonglieren. Und das klappt gezielt. Also kann man das Spektrum von dem mittleren Bild, lupenrein an das Chlorophyll angepasst, herstellen und daher auch kaufen. Licht ist das aber nicht. Eine Reihe Hersteller, z.T. sehr spezialisiert, bieten LED-Spektrum genau für Freunde gepflegter Botanik an. Die Marken will ich nicht nennen, aber dass ihr Konzept funktioniert. Hingegen kann eine ansonsten sehr gepflegte Büro- oder Wohnumgebung sehr ungepflegt wirken, weil sowohl das Tageslicht (s. Bemerkung zu Fassaden oben), als auch das elektrische Licht (LED aber normal) dazu führen, dass die früher prägende Gestalt der Beamtenpalme leider nicht mehr so prägend ausschaut. (Anm.: Ich konnte in keinem Büro mehr die Beamtenpalme finden und fotografieren. Sie müssen sich deswegen mit der traurigen Gestalt der Yucca Palme hier zufrieden geben. Diese verdankt ihre Gestalt tatsächlich jahrelanger Bestrahlung mit ungeeigneten Lampen in einem Bürohaus.)

Leider, leider sieht ein für Pflanzen und Gemüse optimal beleuchtetes Ambiente nicht sehr einladend für Menschen aus.

Man muss noch ein letztes Wort zum Bedarf von Pflanzen bezüglich Licht verlieren. Würde sich deren Bedarf ausschließlich am Chlorophyll richten, wäre zu überlegen, warum sich um Gottes Willen die gesamte Botanik so unter der Sonne entwickelt hat. Die Antwort ist, dass zwar das Chlorophyll eine der wichtigsten Grundlagen des Lebens auf Erden bildet, aber nicht die alleinige. So kann man allein durch unterschiedliche Betonung der blauen oder roten Seite, den Pflanzen das Gefühl eine anderen Jahreszeit vermitteln. Dann wachsen sie bei zu viel UV anders (buschig, gedrungen) als bei zu viel rot (elend lang). Also mal schnell hoch, mal kleingedrungen. Da ich bei den Recherchen viele Diskrepanzen in den einzelnen Aussagen festgestellt habe, gebe ich nur den Hinweis, dass man mit dem hier gezeichneten Spektrum allein nicht hantieren soll. Also weiter recherchieren. Man muss nicht unbedingt Vertical Farming oder 3-D-Farming betreiben wollen, um die Sache brennend interessant zu finden. Eine grüne Wand in der Wohnung oder bereits ein einziger Blumentopf, aus dem man eine Pflanze ziehen will, genügt als Anlass.

Übrigens, den schönen Pflanzen, die Sie beim Gärtner kaufen und bei Ihnen trotz bester Pflege schrumpeln, könnte es an passendem Licht mangeln. Der Gärtner zieht die in dem passenden Lichtmilieu hoch. Und lässt sie schön blühen. Wenn Sie etwa wie das Vorstandsmitglied des Fachverbandes Raumbegrünung und Hydrokultur in Berlin denken und immer 500 lx Licht für optimal halten, kommen Sie garantiert auf keinen grünen Zweig. Wirklich garantiert! Denn was in Lux gemessen wird, ist nur das Licht, was man irrtümlicherweise für Menschen definiert hat. (mehr dazu hier). Zudem gibt es neben der Photomorphogenese (oben etwas erklärt) noch den Photoperiodismus. Photoperiodismus bezeichnet das Phänomen, dass Pflanzen auf unterschiedliche Weise auf die Länge der Licht- und Dunkelperioden reagieren. Einige Pflanzen blühen nur, wenn die Dauer der täglichen Belichtung unter einem kritischen Wert liegt (Kurztag-Pflanzen); andere dagegen blühen nur, wenn das tägliche Licht über diesem kritischen Wert liegt (Langtag-Pflanze). Der Prozess des Photoperiodismus wird auch durch die Wellenlänge des Lichts beeinflusst, wie die Photomorphogenese auch. Wie? Das steht im Stammbuch der Pflanze geschrieben - und wird niemandem verraten.

Bitte allen verraten: Wenn ganz große Experten den Lichtbedarf von Pflanzen in Lux messen oder empfehlen, so und so viele Lux für Beleuchtung zu nehmen, sind sie ganz kleine Lichter. Dann lieber jemanden mit dem grünen Daumen fragen.

Bonus-Malus-System für die Beleuchtungsstärke

-

Sie stand wie ein Fels in der Brandung: die gute alte Beleuchtungsstärke. Zwar wissen viele Menschen nicht so genau, was sie bedeutet (s. z.B. hier), aber immer folgend der Zahl 500 in Lux ist sie eine einsame Größe, übertroffen vielleicht von der Angabe "1 kg" für Mehl oder so. Die neueste Ausgabe der Beleuchtungsnorm DIN EN 12464-1 enthält in 54 Tabellen Hunderte, vielleicht Tausende von Angaben dazu. So z.B. Anforderung Nummer 6.52.1 "Ankunfts- und Abflughallen Gepäckausgabe" - Ēm,r = 200 lx; Ēm,u = 300 lx; Ēz = 75 lx; Ēm,Wand = 75 lx; Ēm,Decke = 30 lx. Dabei bedeutet Ēm,Decke dass der Mittelwert der Beleuchtungsstärke (erkennbar an dem Strich über dem "E") als Wartungswert (erkennbar an dem Index "m" hinter dem "E") 30 lx betragen muss. Wie man diesen Mittelwert misst, wird in der Norm beschrieben. Allerdings nicht wirklich. Denn man muss dazu einen Messkopf an die Decke der Ankunfts- und Abflughalle kleben. Und die Messwerte in sinnvollen Abständen, z.B. 1 m, entnehmen. Leute, die solche Hallen kennen, wissen, dass es ein Klacks ist, solch eine Messung durchzuführen. Dass die Messung überhaupt Sinn täte, ist nicht sicher. Denn an solchen Decken findet man viele Leuchten. Leuchten, die beleuchtet werden! Muss man die mitmessen?

Dass man solche Angaben in einer Norm macht, muss einen Sinn ergeben. Denn die Norm sagt, dass die 54 Tabellen nur dann Angaben enthalten, wo sie sinnvoll sind. Ich nehme daher an, dass die Autoren der Norm wissen, warum Ēm,Decke, also die mittlere Wartungsbeleuchtungsstärke an der Decke einer Abflughalle, so wichtig ist. Da man sich neuerdings auf eine wissenschaftliche Begründung der Anforderungen beruft, muss der Ausschuß auch wissen, wie die Anforderung 30 lx entstanden ist.

Bitte nehmen Sie davon Abstand, zu behaupten, dass sich die Lichttechnik nur mit der wissenschaftlichen Festlegung von Beleuchtungsstärken an den unmöglichsten Stellen von Gebäuden beschäftigt haben muss, um 54 Tabellen mit Tausenden von Anforderungen auszufüllen. Anders als von Ihnen angenommen, liegt es nicht daran, dass sich die Lichttechniker vieles Sinnvolle haben liegen lassen. Sie haben sich eines Jahrhundertwerks angenommen, das unten beschrieben wird. Sie haben dazu sogar ihr Lieblingsobjekt, eben die besagte Beleuchtungsstärke, geopfert. Sie ist nicht mehr eine physikalische Größe, wie sie 1924 definiert wurde.

Ist die Beleuchtungsstärke jemals eine physikalische Größe gewesen? Sagen wir mal - ein Zwischending. Wenn man in dem gezeichneten Strahlengang ganz rechts einen Strahlungsempfänger hängt, misst dieser die Bestrahlungsstärke. Hängt dort ein Topf Milch, entspricht deren Erwärmung der Höhe der Bestrahlungsstärke. Man könnte auch ein Bündel Spinat dort hinhängen und messen, wie der in Abhängigkeit von der Bestrahlungsstärke gedeiht. Es gibt also viele Wege, die Stärke eines Strahleneinfalls zu messen. Ist der Strahlungsempfänger ein lichttechnischer Messkopf, nennt sich der Messwert Beleuchtungsstärke. Dieser muss die Strahlung aber entsprechend der Augenempfindlichkeit bewerten. So geben blaue Strahlen nur wenig Licht her, dafür grüne umso sehr. Die roten kann man ganz vergessen. Uninteressant.

Kennt man die spektrale Verteilung der einfallenden Strahlung, kann man daraus exakt berechnen, was als Beleuchtungsstärke angezeigt werden muss. Daher ist sie eine quasi-physikalische Größe. Wollte man die Wirkung des Lichts auf das menschliche Auge und auf Spinat gleichzeitig angeben wollen, hätten wir ein gewaltiges Problem, das Auge hat dort seine größte Empfindlichkeit, wo der Spinat kaum noch weiß, was er mit der Strahlung anfangen soll. Deswegen reflektiert der Spinat alles Grüne von sich. Sollen doch die Spinatbauern selber was überlegen!

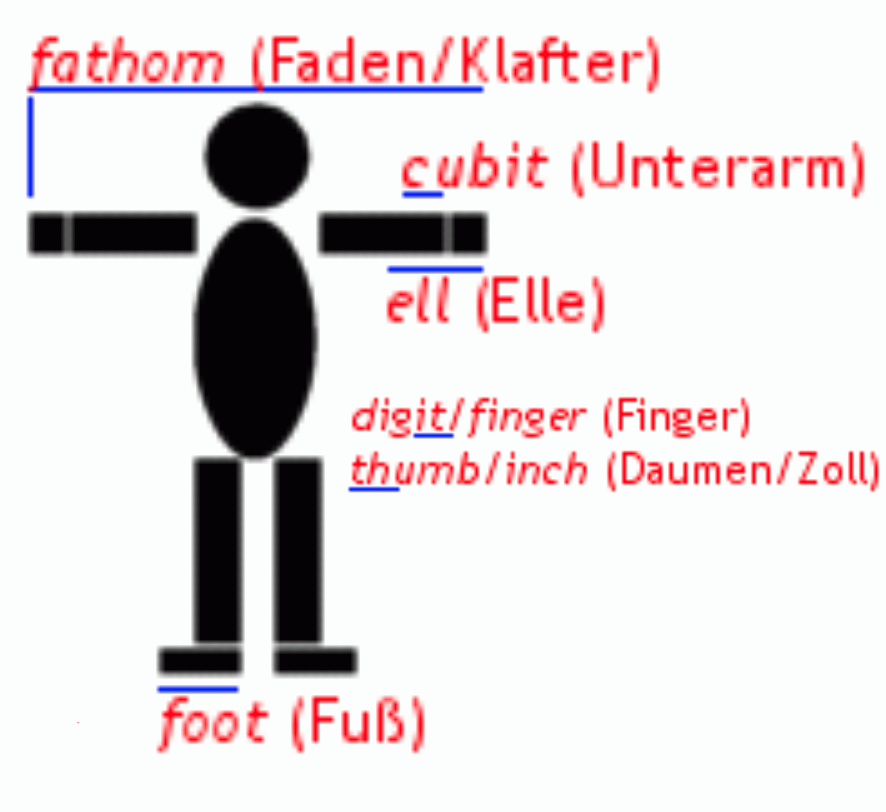

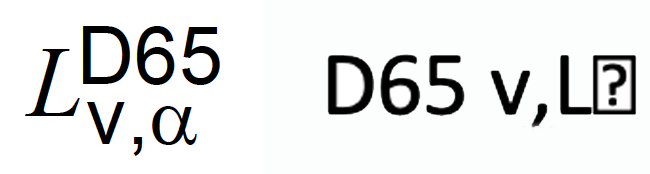

Gut, aber wir haben ein ähnliches Problem mit dem Auge. Wie Pandits der Lichtwissenschaft sagen, muss man unbedingt die melanopische Wirkung von Licht berücksichtigen. Nur berücksichtigen? Ach, was, es steht ganz hoch auf der Prioritätenliste. Man muss lichttechnischen Größen einen melanopischen Partner hinzu addieren, allen. Erkennbar an dem Index -mel wie Emel. Damit keiner da durcheinander kommt, muss man konsequenterweise jeder lichttechnischen Angabe das Wort "visuell" anhängen, erkennbar an …? Z.B. an "v". Manche schreiben mit dem Index "v" wie Ev. Dummerweise ist dieser Buchstabe als Index schon für V wie vertikal vergeben, z.B. Ev. Da die melanopische Beleuchtungsstärke aber von der Vertikalbeleuchtungsstärke abhängen soll (hier), hat man da gewisse Probleme. Deswegen schreiben manche gleich Evis. Soll man Ev,vis schreiben oder Evis,v? Aber halten wir uns nicht mit Kleinigkeiten wie einer richtigen Bezeichnung einer Größe auf. Unsere Vorfahren sind mit noch größeren Problemen fertiggeworden. So hat man einst heilige Tempel in heiligen Ellen gemessen, wovon jede sieben Handbreit oder 28 Finger lang war. Wer Fuß statt Elle verwenden wollte, konnte sich eine Anleihe bei den Alten Ägyptern machen. Den Fuß haben die Alten Griechen und die Alten Römer von den Alten Ägyptern abgeguckt. Aber immerhin weiter entwickelt. Der römische Fuß wurde sowohl in zwölf unciae (Zoll) als auch in sechzehn Finger unterteilt. Die Römer führten auch die Meile zu je tausend Doppelschritten ein, wobei jeder Doppelschritt fünf römischen Fuß entsprach.

Dass das Tanztheater pas de deux, also den Doppelschritt, übernommen hat, hat mit dieser Sache nichts zu tun. Es geht um ein anderes Theater. Ich wollte nur zeigen, dass man mit krummen Maßen sogar Weltmacht werden und bleiben kann. Denn die USA leben bestens mit Maßen, die sie im Alten Ägypten aufgestöbert haben, Zoll, Fuß und Meile … Warum soll die Lichttechnik sich auch nicht in dieser Kunst tummeln?

Bevor die Antwort kommt, erst ein Wort zu dem System von Bonus und Malus. Auch wenn es schwer zu verstehen ist, kennt jeder erwachsene Deutsche das System. Es ist eine Erfindung aus der Versicherungsmathematik. Auch wenn zwei deutsche Autofahrer die gleichen Rechte vor dem Gesetz haben, teilen sie eine Pflicht unterschiedlich, die Zahlung von Versicherungsbeiträgen. Wohnt z.B. eine schicke blonde deutsche Kommissarin in der Weltstadt Hengasch (in der Eifel), deren Bevölkerungswachstum etwas gehemmt verlaufen ist, sagt die Versicherung, sie müsse weniger Versicherung für ihr schickes Cabriolet zahlen, als wenn sie in Posemuckel am Rhein wohnen würde, aka Köln. Denn Posemuckelaner bauen laut Statistik mehr Unfälle als Hengascher. Also Bonus für Hengasch, Malus für Posemuckel. Wenn sie ihr Cabrio auch noch in einer schönen Garage unterbringt, zahlt sie noch weniger im Vergleich zu einer Schlampe aus dem Bahnhofsviertel. (Pardon, musste aber gesagt werden.) Die Krönung kommt, wenn sie ihre Fahrweise der Versicherung offenbart, die über GPS immer prüfen kann, ob die Kiste standesgemäß bewegt wird. Super bonus für Hengasch + Garage + Satellitenüberwachung. Sie muss allerdings den Nobelhobel in Köln immer in die Garage stellen, weil sonst die Versicherung feststellen kann, dass sie doch nicht vorwiegend in Hengasch wohnt.

So ähnlich werden künftig Beleuchtungsplanungen "belohnt". Damit es jeder Planer begreift, hier einige Erklärungsversuche. Es macht nix, wenn einer nichts versteht. Ich habe auch nicht verstanden, warum zum Teufel vorgeschrieben werden muss, dass die Decke einer Abflughalle beleuchtet werden muss, z.B. wenn sie selbst leuchtet.

Während man bei einer - visuellen - Beleuchtungsstärke nicht darum kümmern muss, wer (also welche Lampe) sie erzeugt und wer seine Sehleistung damit erreicht (z.B. der angehende Pensionär im Büro), kann man bei dem melanopischen Pendant das nicht mehr tun. Denn melanopische Wirkungen können z.B. die Unterstützung des Wachheitsgrades sein oder die mentale Leistung. Da beides zwar Gott gegeben ist, aber mit dem Alter langsam schwindet, wird die Beleuchtungsstärke, jetzt aber melanopisch, auf einen 32-Jährigen bezogen definiert. Also, wenn es 11,5 lx melanopisch bzw. Emel= 11,5 lx, heißt, gilt das für Männer zwischen 31,5 und 32,5 Jahren. Für alle anderen muss gerechnet werden. Und zwar wirklich kompliziert.

Wie jeder weiß, ändert sich das Sehen zusehend. Zuerst werden die Arme kürzer, wenn man seine Zeitung lesen will. Danach geht es kaum noch ohne Brille. Die Welt vergilbt, und die Äuglein ziehen sich langsam zurück in ihre Höhlen. Der Mensch im hohen Alter sieht die Welt im gelblichen (Nostalgie) Tunnelblick (Konservativismus). Das lässt sich ganz gut theoretisch berechnen. Also bleiben von unseren 11,5 lx für 32 Jahre alte Männer sagen wir mal nur noch 5,25 lx übrig, wenn das Publikum im hohen Seniorenalter seinem Ende entgegen dämmert. Aber bitte melanopisch. Für jüngere Beobachter kann man keine melanopischen Berechnungen anstellen, man muss halt mindestens 25 Jahre alt sein.

Alles klar? Nein gar nicht. Jetzt kommt das Spektrum dran. Rotes Licht ist nicht bekannt dafür, mentale Leistungen, gar Intelligenz, zu fördern. Wäre dem so, müssten die Etablissements, die vornehmlich mit solchem Licht arbeiten, um ihre Umsätze bangen. Die Wissenschaft hat ermittelt, dass eine solche Wirkung nur durch blaues Licht vermittelt werden kann. Ergo werden die Lichtquellen melanopisch sortiert. Kommt da aus einer Lampe nur grell blau, grenzt ihre melanopische Wirkung an Wunder. Anders mit der Glühlampe. Egal wie viel Licht eine solche Lampe in die Gegend pumpt, melanopisch ist das Ganze nicht viel Wert. Am schlimmsten ist, wenn die Glühlampe auch noch dimmt.

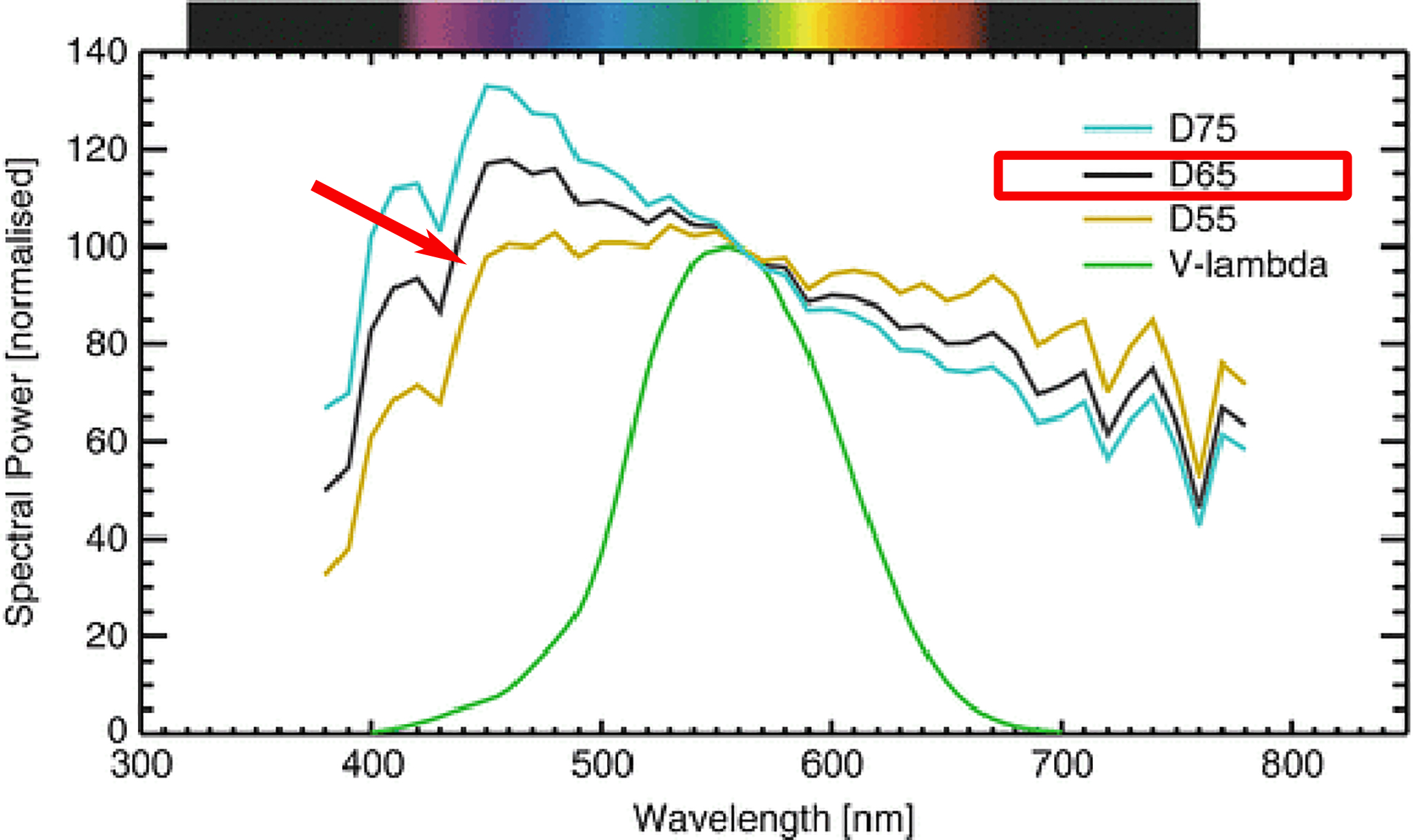

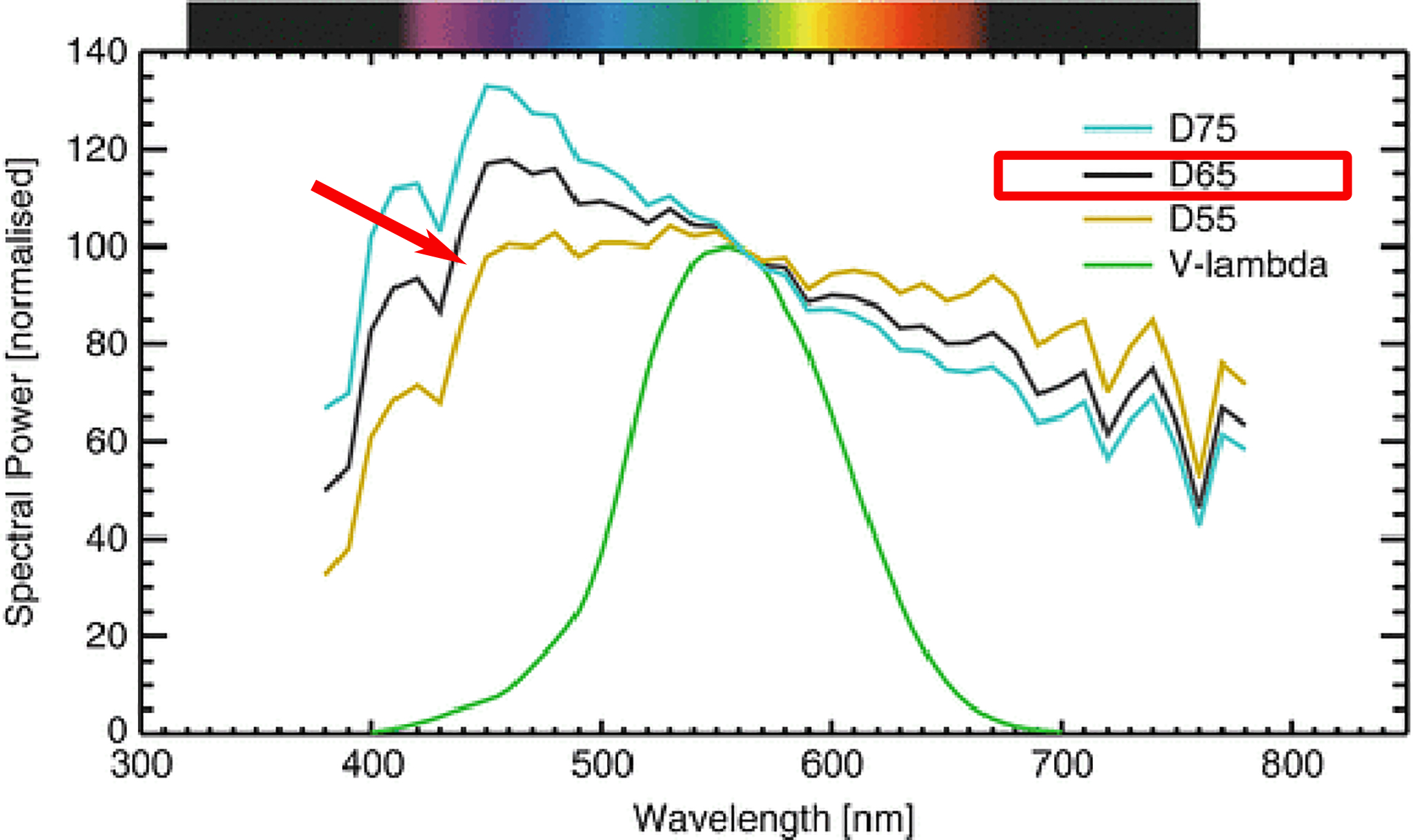

Damit man eine Referenz hat, werden alle melanopischen Beleuchtungsstärken auf das Tageslicht bezogen. Was das ist? Leider kann man das so nicht sagen. Vormittags hat man ein anderes Tageslicht, nachmittags ein noch anderes. Guckt man sich den blauen Himmel an, sieht man was anderes als wenn man in die Abendsonne guckt. Ergo? Das Tageslicht, wovon man redet, muss definiert werden. Leichter gesagt als getan. Wenn sich einer farblich passend für die Abendpromenade kleidet, könnte er in der Mittagssonne ziemlich unpassend aussehen. An einem trüben Novembertag auch. Da muss man ein Tageslicht für jeden Bedarf getrennt definieren. So gibt es z.B. D55 als Normlicht etwa der Sonne entsprechend, aber gen Abend. Die Druckindustrie nimmt lieber D50. Das Normlicht D75 ist ganz schön blau, daher bevorzugt die CIE, das ist die Dachorganisation aller Lichttechniker der Welt, D65. Es soll "mittleres Tageslicht entsprechend einem Mittagshimmel am Nordfenster" darstellen. Und wo liegt dieser Mittagshimmel? In Wien, dem Sitz der CIE.

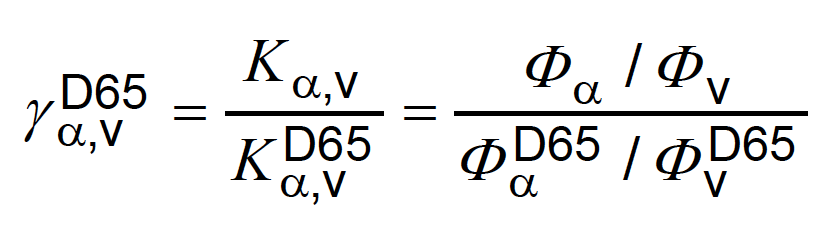

Endlich mal was Eurozentriertes! Jetzt geht die ganze Berechnung noch einmal los. Man rechnet dem Blaugehalt des Spektrums entsprechend die Beleuchtungsstärke erneut. Eine Lampe, die D65 entspricht, bekommt den Faktor 1. Lampen, die in den meisten deutschen Büros hängen, werden unterschiedlich abgestraft. So sind die 11,5 lx einer warmweißen Lampe nur noch 4,6056 Lux wert, allerdings melanopisch. Etwas besser fährt man mit der neutralweißen Lampe, auch kaltes Neonlicht genannt, da ergeben sich aus denn 11,5 lx visuell 6,463 lx melanopisch.

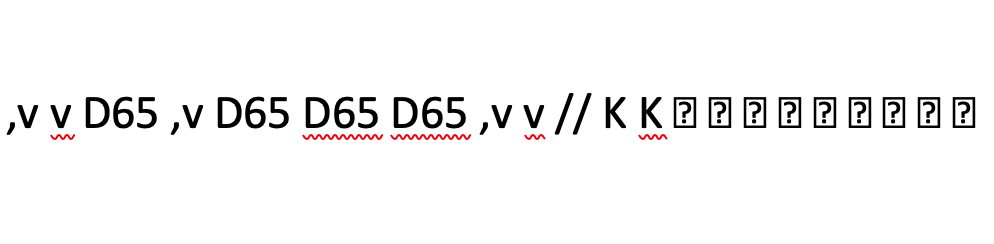

In den kommenden Jahren braucht man sich nicht vor neuen Ideen aus der Lichtwissenschaft zu fürchten. Die müssen erst einmal Wege suchen, ihre Größen richtig zu tippen. Da ich das nicht kann (vielmehr will ich es nicht), benutze ich Screenshots. Die kann man nicht falsch schreiben. So vermeide ich Unsinn wie dieses. Als ich die "α-opic equivalent daylight (D65) luminance" (also die schlichte Leuchtdichte) schreiben wollte, sah das Ergebnis wie hier aus:

Die linke Seite zeigt, wie der Begriff in der Norm der CIE geschrieben steht, die rechte, was mein Computer mit Word sieht. Wenn einer blind ist, wird sein Lesegerät dasselbe vermitteln wie rechts. Wer irgendwo nach diesem Begriff sucht, muss sich überlegen, wie er sucht. Mir ist bislang kein Weg eingefallen. Daher muß ich mühsam auf dem Papier suchen.

Wer sich gar dafür interessiert, welcher Faktor für seine Lampe gilt, müsste ihn nach dieser Formel ( unten, links) berechnen können. Kopiert er die Formel für eine e-Mail, z.B. um einem den Auftrag zu geben, die Berechnung vorzunehmen, steht in seiner Mail was rechts steht. Wenn er entnervt die Formel abtippen will, muss er sich paar Wochen Beruhigungspause einkalkulieren, die er anschließend nimmt. Allerdings kann ich nicht garantieren, ob er jemals so weit kommt. Wenn jemand sich gar erdreistet, eine Veröffentlichung zum Thema zu machen, steckt am Ende mehr Hirnschmalz in der Tipperei als im Inhalt.

Nur noch ein Wort zu D65. Wo kann man die kaufen? Nirgendwo. Man muss sich darauf verlassen, dass manche LED-Hersteller die Formeln richtig ansetzen und einem die nächst bessere Lampe verkaufen. Referenzlampen wurden früher in den Schrank gestellt. Heute existieren sie nur noch im Computer.

Farbwiedergabe und Energieeffizienz

-

Wer sich wundert, dass seine Umgebung triste ausschaut, nachdem die auf "Energieeffizienz" getrimmt wurde, wird hier fündig. Solche Maßnahmen können heißen, dass Lampen durch LED ersetzt wurden oder die Fensterscheiben durch "bessere" ersetzt wurden. Der Gilb kann ihr bester Freund für die kommenden Jahre sein.

Die Ursache zu finden, ist ziemlich vertrackt, denn die Hersteller von Fassadenglas sprechen selten davon, dass sich die Farbwiedergabe ändert, wenn man ein bestimmtes Glas einsetzt. Zudem: selbst wenn man ein Glas einsetzt, das fast die gleichen Farbwiedergabeeigenschaften aufweist wie das Vorherige, kann trotzdem der Gilb zuschlagen. Das liegt an der Definition des Lichts und der Farbwiedergabe. Und sowohl beim Fenster (Tageslicht) als auch beim LED-Licht ist die Ursache etwas, was man bei Betrachtungen über "Licht" nie beachten muss: UV - also ultraviolette Strahlung. Sie ist nämlich kein Licht.

Konventionelle Lampen produzieren je nach Technik sehr wenig UV (Glühlampe) bis etwa 25% der Gesamtleistung (HMI-Lichtquellen). Dies ist i.d.R. nicht erwünscht. Während man bei Glühlampen keinerlei Gegenmaßnahmen treffen musste, weil die Intensität gering war (ist), musste man bereits bei der Halogenlampe Glasfilter vorsehen, weil manche Personen Probleme hatten. Die sogenannten Tageslichtscheinwerfer (HMI-Lichtquellen) werden immer mit einem Glasabschluss betrieben, wenn Menschen in der Nähe sind. Ist aber UV immer ein Problem?

Wer das denkt, wird sich bei der Betrachtung der Normlichtarten D55, D65, D75 wundern, dass diese immer UV einschließen. (mehr hier) Ein Versehen? Ganz sicher nicht. Wer das denkt, könnte dasselbe erleben wie die Ersteller von Stadionbeleuchtungen mit LED statt mit Hochdrucklampen. Mancher musste dann extra Strahler installieren, damit das Fernsehbild stimmt. UV dient nämlich sehr wohl dem Sehen, auch wenn die Definition von Licht es seit 1924 ausschließt. Die Definition berücksichtigt nämlich nur die direkte Reizung der Netzhaut und nicht die mittelbare Wirkung über "optische Aufheller".

Optische Aufheller sind älter als das künstliche, Pardon elektrische; Licht. Sie sind Nachkomme der Rosskastanie, die als Waschmittel eingesetzt wurde. Da sie etwa im 17. Jahrhundert nach Europa gelangte als Futter von osmanischen Pferden, dürfte der Gebrauch als "Weißmacher" einige Jahrhunderte alt sein. Optische Aufheller benötigen für ihre Wirkung Ultraviolettstrahlung. Besonders bei kräftiger Sonne und klarem, blauem Himmel im Freien oder unter geeigneter künstlicher Beleuchtung (mit entsprechendem UV-Anteil) wirkt das Weiß dann weißer. Ihre häufigste Verwendung finden sie in der Waschmittel-, Textil-, Faser-, Papier- und Kunststoffindustrie, um eine durch Bleichen nicht restlos beseitigte, auf Reststoffen beruhende Gelblichkeit der aufzuhellenden Stoffe zu kompensieren. Wände, Unterwäsche, "leuchtend weißes" Papier u.ä. verdanken ihre Erscheinung den Aufhellern. Und?

Fehlt in dem Licht UV, ist der Gilb nicht zu vermeiden. Den gab es übrigens unter Glühlampenbeleuchtung immer, weil das Licht gelblich war. Akzeptiert hat man ihn trotzdem, weil niemand eine hohe Farbwiedergabe erwartete. Umso überraschter sind Leute, wenn sie hören, dass das Glühlampenlicht einen Farbwiedergabeindex von 100 aufweisen soll. Es tut es tatsächlich. Aber nur, weil man es so definiert hat. Es gibt noch eine Lichtquelle mit dem höchsten Farbwiedergabeindex - Tageslicht -. Das ist aber auch eine Sache der Definition. Wenn man den gleichen Stoff vor und hinter einer Fensterscheibe betrachtet, ergeben sich zuweilen riesige Unterschiede. Tageslicht ist nämlich nicht Tageslicht. Und weiße Bettwäsche sieht im Schlafzimmer und auf der Wäscheleine sehr unterschiedlich aus.

Der Farbwiedergabeindex hat nur wenig mit der Vorstellung zu tun, dass "Farben" von einer Beleuchtung schön "natürlich" herausgeputzt werden. Man prüft das Licht einer Quelle anhand von 8 Prüfmustern, vermutlich theoretisch, weil die Originale verschwunden sind, ob diese wiedergegeben werden. Die Muster hören auf Namen wie Altrosa, Senfgelb, Gelbgrün, Asterviolett etc. Gesättigte Farben sind nicht darunter. Die Farben #9 bis #14 werden nicht geprüft. Nicht einmal die Hautfarbe. Das ist mir echt eine praktisch bedeutsame Prüfung. Wenn auch noch die Aufheller nicht aufgehellt werden, steht einer tristen Umgebung mit Farben wie Asterviolett und Altrosa nichts mehr im Wege.

Nehmen wir an, dass man das Licht in einem Raum, "Tageslicht", durch Verwendung eines modernen Glases "verbessert". Wie weit wird die Farbwiedergabe verändert? Nach Angaben von Fassadenglassherstellern kann Ra zwischen 97 (aber eben nicht 100) und 77 liegen. Dazu wird die Transmission zu 69% bis 29% gemindert. Was niemand schreibt, ist dass praktisch kein UV mehr durchkommt. Also ist der Gilb bereits drin, auch wenn alle Farben sonst durchkommen. Aber auch dies ist nicht gegeben. Auch das sichtbare Licht wird teilweise weggefiltert. Was hätten Sie denn gerne? Gilb oder Grünstich? Sie bekommen beides.

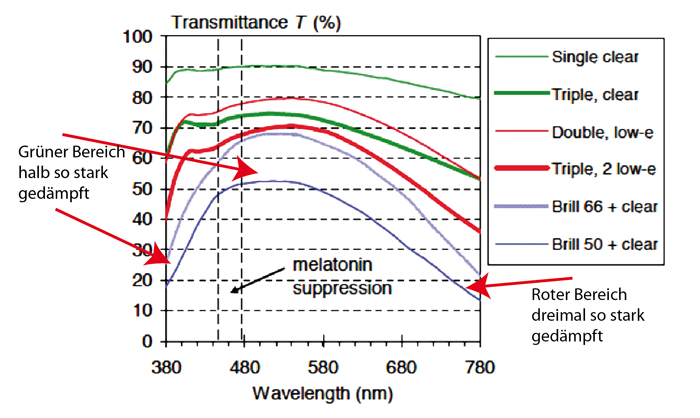

Die Kurven (aus Bülow-Hübe, Diss. Uni Lund) zeigen, dass nur ein einscheibiges Fensterglas das Licht etwa neutral durchlässt und nur etwa 10% schwächt (ganz oben). Am blauen Ende wird das Tageslicht stark gegenüber dem grünen Bereich abgeschwächt. Je stärker die "Energieeffizienz", desto grüner das Licht. Auch der Bereich, in dem Licht "biologisch-wirksam" ist, findet eine Abschwächung statt.

Was was mit LED? Bei den LED kann, aber muss nicht, ein geringer Farbwiedergabeindex vorliegen. Das wesentliche Problem ist das Fehlen von UV. Auch das muss nicht sein. Es gibt sogar UV-LEDs, und das schon seit 1992. Für Beleuchtungsszwecke wird aber kaum jemand freiwillig ein Spektrum mit UV erzeugen wollen. Die Hersteller von konventionellen Lampen haben das ja auch nicht freiwillig gemacht. UV war eher ein - unerwünschter - Abfallprodukt. Infrarot übrigens auch. Das merken zuerst die Pflanzen im Topf. Die gehen ein, wenn man nicht merkt, dass denen etwas lebenswichtiges fehlt. Das erzähle ich ein andermal.

Können Tote sterben - HCL findet Unruhestätte

Als ich das Wort HCL zum ersten Mal hörte, dachte ich, hoppla, beschäftigen sich die Lichttechniker jetzt auch noch mit Chemie? Ein Kenner korrigierte mich, es ist nicht HCl sondern HCL, das ist ein großer Unterschied. Den Unterschied kann man leider nicht aussprechen. Man muss ihn gedruckt sehen. Super Idee für Marketing, der Gegenstand einer Kampagne ist unaussprechlich. Wenn man jemandem schaden will, muss man dem so ein Konzept unterjubeln.

Eigentlich ist HC = human centric - gar keine schlechte Idee. Sie wird z.B. von Autofirmen benutzt, um darzustellen, dass man dem Nutzer exakt sein Auto baut. Was die Autofirmen darstellen, entspricht der Realität. Während der gute alte Henry Ford gesagt hatte "Bei mir bekommen Sie jede Autofarbe, wenn sie schwarz ist.", werden Autos schon seit den 1980er Jahren "personalisiert". Keine zwei Autos, die vom selben Band laufen, müssen absolut gleich sein. Wer seinen Nobel-Hobel dennoch von der Stange kaufen wollte, kann es tun. Spart sogar eine Menge Geld. Aber Daimler Benz verkaufte zu jedem 190er (Vorläufer der C-Klasse) etwa einen Golf zusätzlich als "Extra". Human Centric ist also ein Konzept, an dem jeder profitiert. Jeder anders. Weil jeder anders ist.

Kein Schuh daraus wurde es mit HCL wie Licht. Denn seit jeher gilt das längst vergessene Wort "Gleiches Licht für alle Volksgenossen". Man zieht pro Arbeitsplatz zwei Leuchten an der Decke auf, rechts und links - und hoffentlich nie darüber. Dort ist die verbotene Zone. Dieses Konzept ist mittlerweile so uralt, dass seine Protagonisten schon längst Radieschen von unten sehen. Wozu es gemacht wurde, ist längst vergessen. Ganze Heere von Elektroplanern pflastern aber Büros damit, deren Bewohner etwa die Enkel der Väter der Idee sein können. Mit HCL sollte Licht nun gesund werden. Seit etwa 2012 geistert das Kürzel HCL durch die Landschaft. Auf der L+B 2016 (Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik) war es der Star (hier). Zwei Jahre später dämmerte den Leuten, dass kaum jemand etwas damit verbinden konnte.

Jetzt hat der langjährige Verfechter der Idee, Jan Denneman, seinerzeit der Präsident von LightingEurope, die Notbremse gezogen. LightingEurope bezeichnet sich auf ihrer Website als "Voice of the lighting industry". Denneman war 42 jahre in Diensten von Philips, auch eine Art Voice of the Lighting Industry, will aber mit seiner Good Light Group HCl begraben und nutritional light propagieren. Ich traue mich nicht "nutritional" zu übersetzen. So lasse ich Google die undankbare Aufgabe erledigen.

Licht als Nahrung! Keine schlechte Idee. Seit etwa 20 Jahren behaupten Wissenschaftler, dass sich Licht wie ein Nährstoff auswirke. Oder wie eine Droge. Ein Philips "Beauftragter", ein Professor für Psychiatrie, hat sogar auf einer Fernsehshow von sich gegeben, dass sich Licht auf Schulkinder wie eine Tasse Espresso auswirke (hier). Dumm nur, dass Kinder kein Espresso trinken sollten. Vor allem dann nicht, wenn es ihnen aufgezwungen wird. Vor allem bin ich jetzt gespannt, ob Frau Mustermann oder Herr Jedermann Lust auf ein nahrhaftes Licht entwickeln. Wenn ich mir die BMI-Listen der Menschen in verschiedenen Ländern angucke, sehe ich da eher schwarz. Ich sehe eher Diätvorschläge von Brigitte oder ähnlicher Publikationen kommen - Licht macht dick! Schützt Euch!

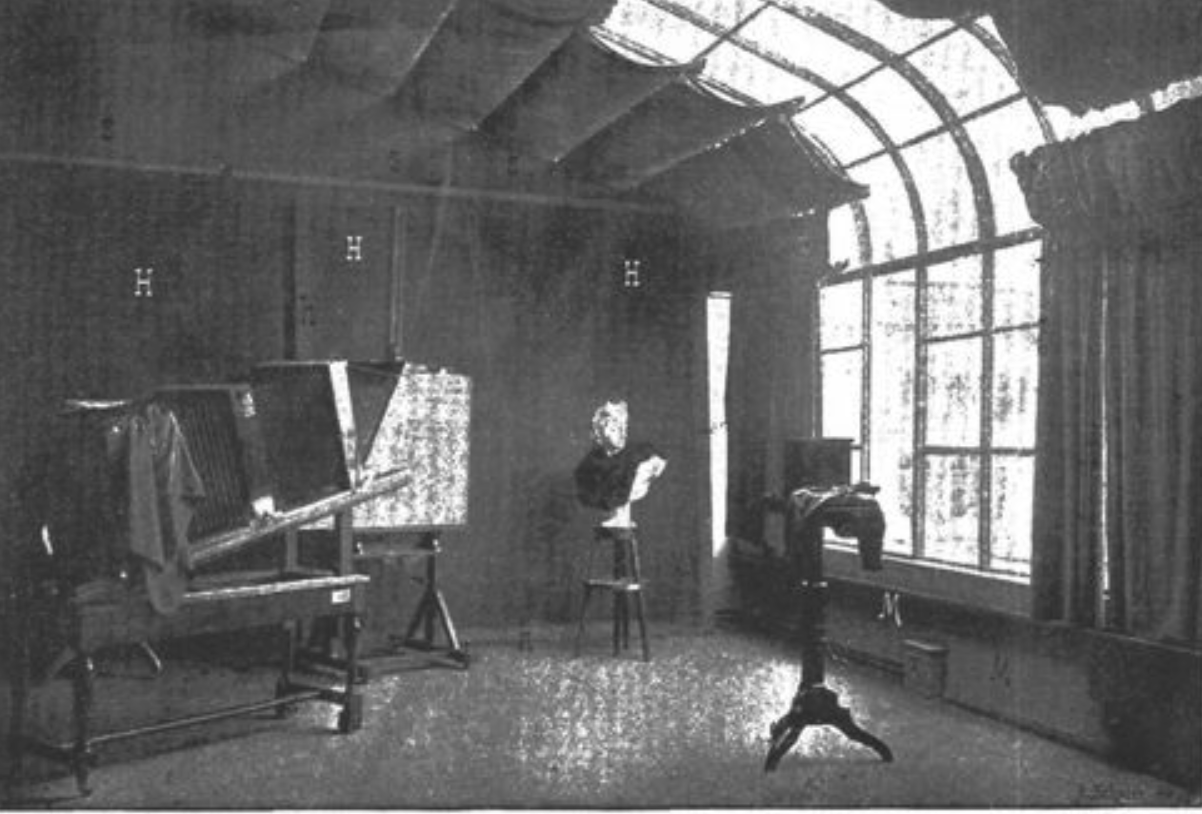

Es mag sein, dass ich zu schwarz sehe. Aber meine Befürchtungen zu HCL haben sich allesamt als real heraus gestellt. Ich hatte auch nie Zweifel, dass die nicht in Erfüllung gehen könnten. Denn bereits das erste Beispiel für eine Argumentation i.S. von HCL war etwa 100 Jahre alt und hatte der Wissenschaft ein heute noch schmerzlich wirkendes Trauma zugefügt. Es ist dies hier:

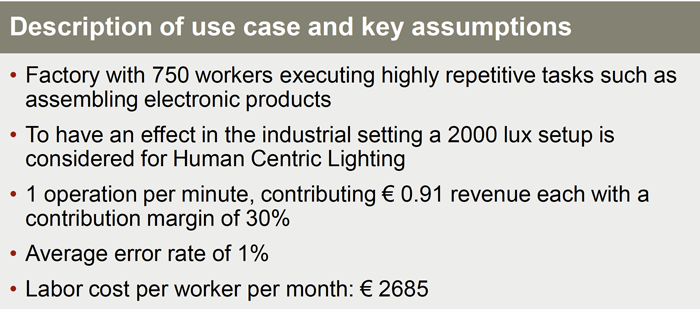

Die Zahlen (2000 lx und € 2685) sind zwar neu. Aber die Arbeit von Hilfsarbeitern, die elektrische Produkte montieren, wurde bereits in 1924 versucht, zu rationalisieren. Die Katastrophe nennt sich nach dem namen des Ortes, wo der Versuch stattfand, Hawthorne. Auch die Zahl 2000 lx gehört zu einer ähnlichen Katastrophe, die nur deswegen nicht häufig genannt wird, weil die erste als Mahnmal völlig hinreicht. Vor etwa 20 Jahren wurde in einer Werkshalle von VW ein Versuch mit 2000 lx in der Nacht gefahren. Man wollte die circadiane Rhythmik der Arbeiter umstellen. Was nach Berichten von Beteiligten gelungen sein soll. Allerdings hätten die Arbeiter 3 Wochen mit Sonnenbrillen herumlaufen müssen und das Schichtsystem hätte auf eine kontinuierliche Nachtarbeit über Wochen umgestellt werden müssen. Ich kannte zwei Beteiligte Mediziner, die heute darüber lieber schweigen.

Der Witz zu dem obigen Beispiel: Solche Arbeiten gibt es praktisch nur noch in Fernost. Die Arbeiter bekommen auch keine € 2585 Monatslohn. Es geht aber besser, wie das nächste Beispiel zeigt:

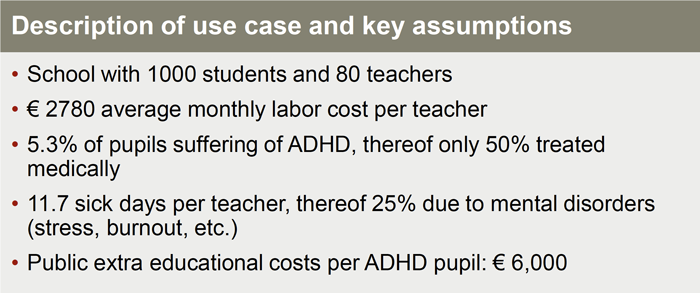

Eine Schule mit 80 Lehrenden gibt es schon. € 2780 Arbeitskosten vermutlich auch nur in Fernost. Die Einstiegsgehälter von Lehrern liegen zwischen 3.505,08 (Saarland A l2) und 4.579,86 (Bayern A13). Zum Grundgehalt kommen noch Familienzuschlag und etliche Zulagen kommen. Somit läge bereits das Einstiegsgehalt von Lehrern fast 50% über der hier angenommen "labor cost", also Arbeitskosten. Und Arbeitskosten für akademisches Personal am Gehalt festzumachen, würde auch das berühmte Milchmädchen auch nach drei Bier nicht tun.

Sagen wir mal, es täte es, das Milchmädchen. Wer will aber seine Beleuchtung durch eine HCL-Beleuchtung ersetzen, um den Arbeitsausfall von Lehrenden durch mentale Probleme zu minimieren, die durch den Zappelphilipp verursacht würden? Selbst eine Schulbehörde, die sich sehr human geben will, hätte viele Klimmzüge machen müssen, um irgendjemanden zu finden, der das Geld bewilligt. Und dieser würde der nächste Star von Extra3 werden. Irrsinn des Monats. Bei der Heuteshow könnte er zum Vollpfosten des Jahres werden.

Wer amüsante Lektüre mit Zukunftsvisionen sucht, findet sie hier. Wer mehr Zeit hat, kann sich auch ein Video anschauen. Er hat auch auf Licht2021 gesprochen. Wer zusätzlich in das Globale Lighting World eingeführt werden will, kann sich hier informieren. Meine kompletten Ausführungen zu HCL findet man hier.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025