Posts Tagged: Himmel

Gelegenheit verpasst - Menschen gequält

Am Aschermittwoch vor exakt 40 Jahren präsentierte der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (BMAS) den ersten Forschungsbericht aus der Reihe Humanisierung des Arbeitslebens in einer Anhörung von 35 Verbänden:

Untersuchungen zur Anpassung von Bildschirmarbeitsplätzen an die physische und psychische Funktionsweise des Menschen*

Dem Bericht sollte ein großer Erfolg beschieden sein. Er verkaufte sich fast so gut wie Belletristik, wurde vollständig oder in Teilen in viele Sprachen übersetzt. Auch die Buchversion erschien in fünf Sprachen. Also war die Präsentation am Aschermittwoch kein böses Omen. Die Computerindustrie nahm sich den Problemen an, die darin behandelt wurden und verbesserte ihre Produkte. Zwar nicht ohne die Normen und Vorschriften, die sich daraus entwickelten, aber immerhin. Die Büromöbelindustrie kam mit völlig neuen Produkten. Der in dem Forschungsbericht beschriebene Sehtest für Bildschirmarbeiter fand Zugang zunächst in eine Vorschrift, den Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz - G 37 "Bildschirmarbeitsplatzvorsorge", später in eine EU-Richtlinie (Richtlinie 90/270/EWG, Artikel 9 "Schutz der Augen und des Sehvermögens der Arbeitnehmer") und in die die deutsche Bildschirmarbeitsverordnung (§6 Untersuchung der Augen und des Sehvermögens). Er ist heute Teil des arbeitsmedizinischen Vorsorgesystems - AMR 14.1 „Angemessene Untersuchung der Augen und des Sehvermögens“.

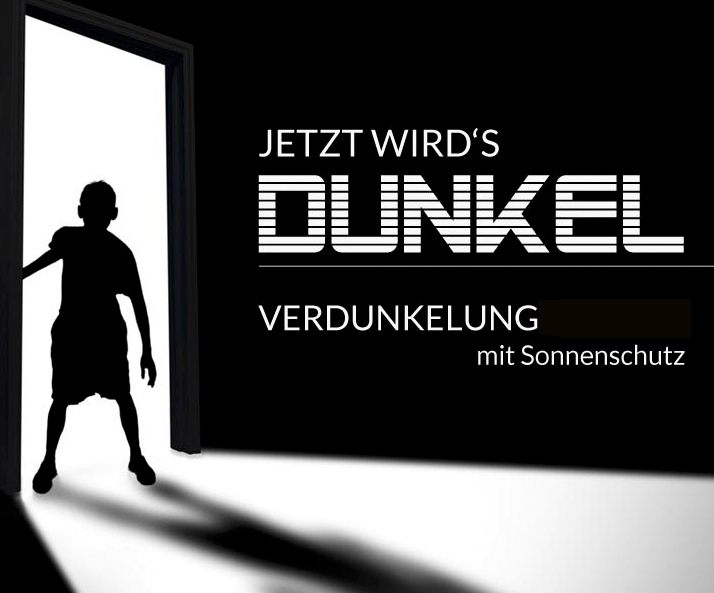

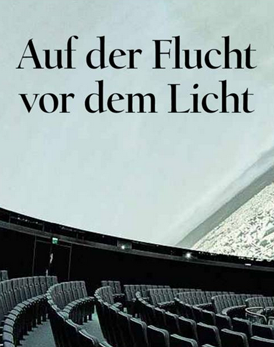

So weit so gut. Was hat eine unmittelbar betroffene Disziplin daraus gemacht? Für sie ging es damals wirklich ins Eingemachte: Zwei Arbeitsmediziner aus Schweden (Prof. Knave und Dr. Hultgren) hatten bereits vorher solche Arbeitsplätze untersucht und festgestellt, dass man auf den Bildschirmen bei "richtiger" Beleuchtung kaum was sehen könne. Sie empfahlen daher, die Beleuchtungsstärke an allen Bildschirmarbeitsplätzen auf 100 lx zu senken (hier). Also nur noch ein Fünftel der Leuchten installieren. Und dann? Na, ja, an manchen Arbeitsplätzen gibt es bei Tage auch mal 3.000 lx. So etwa 60% deutscher Büroarbeitsplätze steht nicht weiter als 2 Meter vom Fenster. Also? Fenster zu, abdunkeln. (Nicht nur graue Theorie, zwei Berliner Professoren haben einem Institut tatsächlich empfohlen, alle Fenster mit Stellwänden zu verbarrikadieren und die Arbeitsplätze im letzten Drittel des Raums aufzustellen.)

Der Bericht thematisierte das Problem und die empfohlene Lösung schwedischer Arbeitsmediziner:

- a. Der Raum muß abgedunkelt werden. Es fehlt der Kontakt zur

Außenwelt. - b. Die Lesbarkeit auf dem Beleg sinkt. In sehr vielen Fällen *

ist dieser jedoch die maßgebliche Informationsquelle. - c. Die Arbeit erfordert höchste Aufmerksamkeit und Konzentration. Wie soll die Vigilanz bei dem niedrigen Beleuchtungsniveau aufrechterhalten werden?

- d. Wie sollen Mischarbeitsplätze aussehen, z. B. im Großraumbüro. Sollen Sachbearbeiter zwischen zwei Arbeitsplätzen pendeln, die unterschiedlich beleuchtet sind? **

- e. Beim derzeitigen Stand der Beleuchtungstechnik würde

ein derartiges Niveau an Beleuchtungsstärke auch eine

größere Ungleichmäßigkeit der Beleuchtung mit sich bringen.

Dieses kann zu erhöhter Blendung führen, was der Autor

gerade vermeiden wollte.

*und verursachte mehr Beschwerden als die Bildschirme

** das wurde sogar in einem Betrieb realisiert

Lösung der Autoren: Das Problem wird nicht von der Beleuchtung verursacht, sondern durch die mangelhafte Qualität der Bildschirme. Also kann die Beleuchtung nicht helfen. Ergo: Die Bildschirme müssen verbessert werden. Was denn sonst?

Alle alle Betroffenen akzeptierten den Vorschlag, mehr oder weniger murrend, und machten sich an die Lösung(en). Nur eine Firma nicht. Deren Vorstand sagte sich (und noch weiteren Herren, die ich gut kannte):

- Wir sind Hersteller von Bildschirmen.

- Wir sind Hersteller von Leuchten.

- Wir sind einer der größten Arbeitgeber von Bildschirmarbeitern.

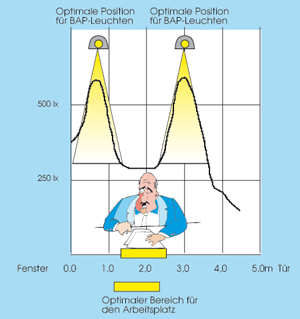

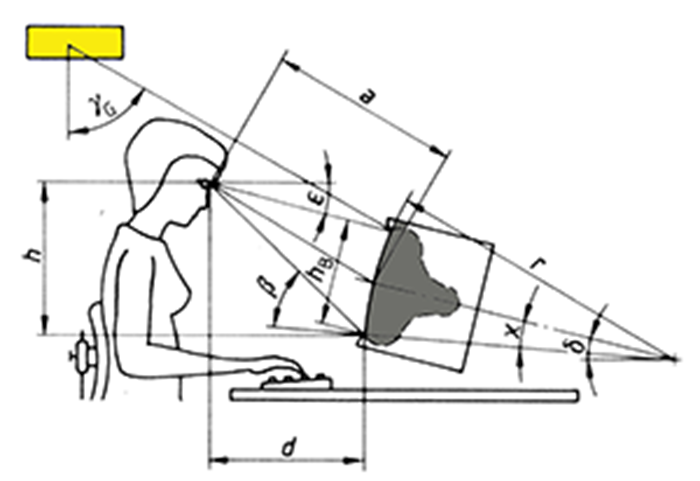

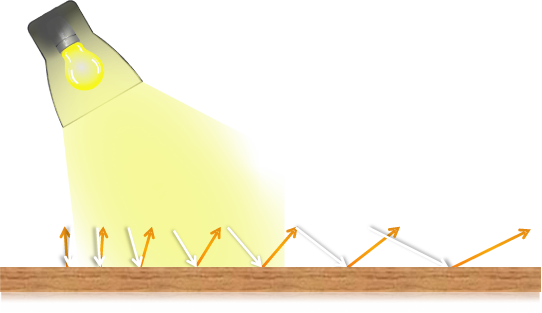

Findet die günstigste Lösung für unsere Firma. Und die war …??? Ein neuer Name für die Darklight-Leuchte. So entstand die sog. Bildschirmarbeitsplatzleuchte bzw. BAP-Leuchte. Da sie teuer war, reichte der Name nicht allein. Da musste eine Norm her, die eine Eigenschaft der BAP-Leuchte zum unverzichtbaren Requisit erklärte: Vermeidung von Spiegelungen auf dem Bildschirm als neues Gütekriterium für Beleuchtung seit 1935. Da es aber auch andere Lösungen gab, dasselbe zu erreichen, z.B. eine senkrechte Stellung des Bildschirms, wurde erklärt, dass der Bildschirm geneigt sein müsse. Stimmt sogar. Nu stellte man aber fest, dass die sinnvolle Neigung 35º sein müsste, wobei jegliche Leuchten eklige Spiegelbilder produzierten. Da hat man halt den Winkel von 15º erfunden, bei dem die BAP-Leuchte noch - theoretisch - funktionierte (die ausführliche Story hier). Bildschirme entspiegeln wäre auch eine Lösung, sogar eine, die auch tagsüber helfen würde - und jetzt hilft -, dummerweise verdient damit eine Leuchtenfirma kein Geld.

So biegt man sich eine Lösung zusammen, die getreu dem Marketingmotto funktioniert: Will der Kunde Enten kaufen, und Du hast nur Hühner, klopfe die Füße platt. Und was macht man mit dem Tageslicht? Ist nicht unser Bier, wir machen Beleuchtung, Tageslicht ist keine. (Wer es nicht glaubt, möge nachlesen: Von 1975 bis 2004 bestand in Deutschland die Beleuchtung für den Arbeitsschutz nur aus künstlicher Beleuchtung.)

Ende der Geschichte? Ist noch nicht da. Die Firma selbst macht weder Bildschirme noch Leuchten mehr. Nur die teuren Leuchten hängen millionenfach im deutschen Bürohimmel. Wir wiesen 1996 nach, dass sie dem Arbeitsschutz widersprechen (hier). Deswegen änderte sich der "Stand der Technik" zu der sogenannten 2-Komponentenbeleuchtung. Dummerweise kann man die nicht überall einsetzen. Außerdem hassen deutsche Unternehmer teure Anschaffungen zu entfernen, auch wenn sie sich sogar als schädlich erwiesen haben.

Schön schädlich haben sich die einstigen Anforderungen erwiesen, die man an die Leuchtdichte der Leuchten gestellt hat. Für die LED. Man sollte nach einstigen Vorstellungen unter 55º nicht mehr als 200 cd/m2 sehen. Da kann man LED-Leuchten vergessen. Die liegen weit darüber. Blenden sie auch mehr? Dummerweise nicht. Erzeugen sie mehr Störungen durch Reflexionen? Auch nicht. Dies zu erklären ist aber eine viel längere Story. Mach ich beim nächsten Aschermittwoch.

Eine Leuchte, die nicht leuchtet …

Wenn kleine Lichter

große Lampen aufstellen

Vor ein paar Stunden schrieb ich eine Geschichte, wie sich die Lichttechnik um die Chance gebracht hat, eine neue Lichtqualität zu schaffen. Anstelle dessen hat sie die BAP-Leuchte geschaffen und damit jede Menge Geld gescheffelt. Die wurde in einer Zeit entwickelt, als ein Ingenieur aus Österreich meinte, aus einer Leuchte für LL-Lampen einen Scheinwerfer zu machen wäre eine Errungenschaft. Die Erfindung fand zu Beginn der 1970er Jahre einige Kunden, die sich von dem exorbitanten Preis haben nicht abschrecken lassen. Als sich die Bildschirmarbeiter über Augenschmerzen beklagten, war die Zeit der Leuchte gekommen. Hallo, diese Leuchte erzeugt garantiert keine Spiegelungen auf deinem Bildschirm. Öhemm, dazu muss allerdings Dein Arbeitsplatz richtig stehen. Außerdem musst Du in Kauf nehmen, dass es mehr Spiegelungen auf Deiner Tastatur gibt. Und wenn Du mit Papier arbeiten musst, dann muss es matt sein, nicht unter der Leuchte stehen usw. usw. usw. Wer bitte schön hat gesagt, dass Spiegelungen auf dem Bildschirm schlimm seien, aber die auf der Tastatur und auf dem Papier nicht? Dort wo die Sache genau geprüft wurde, steht das Gegenteil.

Mich erinnerte die Leuchte immer an Nihilit. Es geht um einen "Klebstoff, der nichts klebt, jedenfalls nichts Bekannntes. Der Erfinder, Rotnagel, war kein Narr. Er sagte sich: ein Klebstoff, der nichts klebt, verfehlt seinen Zweck; es mußte also etwas erfunden werden, das sich von ihm kleben läßt. Sicherlich wäre es einfacher gewesen, die Erzeugung einzustellen oder seinen Mißbrauch durch die Frauen hinfort zu dulden, doch der bequeme Weg ist verächtlich. Darum gab Rotnagel drei Jahre seines Lebens daran, einen Werkstoff zu entdecken, der sich von dem Klebstoff kleben ließ, allerdings nur von diesem. (Anm.: Der Klebstoff wurde von Frauen missbraucht, weil er nach Oleander roch.)

Nach langem Überlegen nannte Rotnagel den neuen Werkstoff Nihilit. In der Natur kam Nihilit nicht rein vor, man hat auch nie einen Stoff finden können, der ihm von ferne glich; es wurde mit Hilfe eines überaus verwickelten Verfahrens künstlich erzeugt. Nihilit hatte ungewöhnliche Eigenschaften. Es ließ sich nicht schneiden, nicht hämmern, nicht bohren, nicht schweißen, nicht pressen und nicht walzen. Versuchte man dergleichen, so zerbröckelte es, wurde flüssig oder zerfiel zu Staub; manchmal freilich explodierte es. Kurzum, man mußte von jeder Verarbeitung absehen … Nihilit hatte, das sei nicht vergessen, eine widerliche Farbe, die dem Auge weh tat. Beschreiben kann man die Farbe nicht, weil sie keiner anderen vergleichbar war.

Wie man sieht, wies Nihilit im Grunde wenig nützliche Eigenschaften auf, doch ließ es sich mit Hilfe des Klebstoffs kleben, und dazu war es ja erfunden worden. Rotnagel stellte den neuen Werkstoff in großen Mengen her, und wer den Klebstoff kaufte, erwarb auch Nihilit. Obwohl die Explosionsgefahr nicht gering war, lagerten viele Menschen ansehnliche Bestände bei sich ein, denn sie liebten es, mit dem Klebstoff umzugehen, weil er so herrlich nach Oleander duftete."

* Dieser Beitrag wurde aufgrund eines Kommentars von Karl Michael Gierich (s. unten) etwas verändert. Ich hatte Nihilit Kafka zugeschrieben. Das liegt wohl daran, dass meine Schulbücher schon über 5 Jahrzehnte im Regal stehen. Kafka war für mich ein Protagonist des Nihilismus. Am Sinn des Beitrags ändert sich aber nichts. Eine Leuchte, die nicht leuchtet, stammt vom selben Geist wie Nihilit oder der Klebstoff, der nichts klebt.

Gelegenheit verpasst - Menschen gequält

Am Aschermittwoch vor exakt 40 Jahren präsentierte der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (BMAS) den ersten Forschungsbericht aus der Reihe Humanisierung des Arbeitslebens in einer Anhörung von 35 Verbänden:

Untersuchungen zur Anpassung von Bildschirmarbeitsplätzen an die physische und psychische Funktionsweise des Menschen*

Dem Bericht sollte ein großer Erfolg beschieden sein. Er verkaufte sich fast so gut wie Belletristik, wurde vollständig oder in Teilen in viele Sprachen übersetzt. Auch die Buchversion erschien in fünf Sprachen. Also war die Präsentation am Aschermittwoch kein böses Omen. Die Computerindustrie nahm sich den Problemen an, die darin behandelt wurden und verbesserte ihre Produkte. Zwar nicht ohne die Normen und Vorschriften, die sich daraus entwickelten, aber immerhin. Die Büromöbelindustrie kam mit völlig neuen Produkten. Der in dem Forschungsbericht beschriebene Sehtest für Bildschirmarbeiter fand Zugang zunächst in eine Vorschrift, den Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz - G 37 "Bildschirmarbeitsplatzvorsorge", später in eine europäische EU-Richtlinie (Richtlinie 90/270/EWG, Artikel 9 "Schutz der Augen und des Sehvermögens der Arbeitnehmer") und in die deutsche Bildschirmarbeitsverordnung (§6 Untersuchung der Augen und des Sehvermögens). Er ist heute Teil des arbeitsmedizinischen Vorsorgesystems - AMR 14.1 „Angemessene Untersuchung der Augen und des Sehvermögens“.

So weit so gut. Was hat eine unmittelbar betroffene Disziplin daraus gemacht? Für sie ging es damals wirklich ins Eingemachte: Zwei Arbeitsmediziner aus Schweden (Prof. Knave und Dr. Hultgren) hatten bereits vorher solche Arbeitsplätze untersucht und festgestellt, dass man auf den Bildschirmen bei "richtiger" Beleuchtung kaum was sehen könne. Sie empfahlen daher, die Beleuchtungsstärke an allen Bildschirmarbeitsplätzen auf 100 lx zu senken (hier). Also nur noch ein Fünftel der Leuchten installieren. Und dann? Na, ja, an manchen Arbeitsplätzen gibt es bei Tage auch mal 3.000 lx. So etwa 60% deutscher Büroarbeitsplätze steht nicht weiter als 2 Meter vom Fenster. Also? Fenster zu, abdunkeln. (Nicht nur graue Theorie, zwei Berliner Professoren haben einem Institut tatsächlich empfohlen, alle Fenster mit Stellwänden zu verbarrikadieren und die Arbeitsplätze im letzten Drittel des Raums aufzustellen.)

Der Bericht thematisierte das Problem und die empfohlene Lösung schwedischer Arbeitsmediziner:

- a. Der Raum muß abgedunkelt werden. Es fehlt der Kontakt zur

Außenwelt. - b. Die Lesbarkeit auf dem Beleg sinkt. In sehr vielen Fällen *

ist dieser jedoch die maßgebliche Informationsquelle. - c. Die Arbeit erfordert höchste Aufmerksamkeit und Konzentration. Wie soll die Vigilanz bei dem niedrigen Beleuchtungsniveau aufrechterhalten werden?

- d. Wie sollen Mischarbeitsplätze aussehen, z. B. im Großraumbüro. Sollen Sachbearbeiter zwischen zwei Arbeitsplätzen pendeln, die unterschiedlich beleuchtet sind? **

- e. Beim derzeitigen Stand der Beleuchtungstechnik würde

ein derartiges Niveau an Beleuchtungsstärke auch eine

größere Ungleichmäßigkeit der Beleuchtung mit sich bringen.

Dieses kann zu erhöhter Blendung führen, was der Autor

gerade vermeiden wollte.

*und verursachte mehr Beschwerden als die Bildschirme

** das wurde sogar in einem Betrieb realisiert

Lösung der Autoren: Das Problem wird nicht von der Beleuchtung verursacht, sondern durch die mangelhafte Qualität der Bildschirme. Also kann die Beleuchtung nicht helfen. Ergo: Die Bildschirme müssen verbessert werden. Was denn sonst?

Alle alle Betroffenen akzeptierten den Vorschlag, mehr oder weniger murrend, und machten sich an die Lösung(en). Nur eine Firma nicht. Deren Vorstand sagte sich (und noch weiteren Herren, die ich gut kannte):

- Wir sind Hersteller von Bildschirmen.

- Wir sind Hersteller von Leuchten.

- Wir sind einer der größten Arbeitgeber von Bildschirmarbeitern.

Findet die günstigste Lösung für unsere Firma. Und die war …??? Ein neuer Name für die Darklight-Leuchte. So entstand die sog. BAP-Leuchte bzw. Bildschirmarbeitsplatzleuchte. Da sie teuer war, reichte der Name nicht allein. Da musste eine Norm her, die eine Eigenschaft der BAP-Leuchte zum unverzichtbaren Requisit erklärte: Vermeidung von Spiegelungen auf dem Bildschirm als neues Gütekriterium für Beleuchtung seit 1935. Da es aber auch andere Lösungen gab, dasselbe zu erreichen, z.B. eine senkrechte Stellung des Bildschirms, wurde erklärt, dass der Bildschirm geneigt sein müsse. Stimmt sogar. Nu stellte man aber fest, dass die sinnvolle Neigung 35º sein müsste, wobei jegliche Leuchten eklige Spiegelbilder produzierten. Da hat man halt den Winkel von 15º erfunden, bei dem die BAP-Leuchte noch - theoretisch - funktionierte (die ausführliche Story hier). Bildschirme entspiegeln wäre auch eine Lösung, sogar eine, die auch tagsüber helfen würde - und jetzt hilft -, dummerweise verdient damit eine Leuchtenfirma kein Geld.

So biegt man sich eine Lösung zusammen, die getreu dem Marketingmotto funktioniert: Will der Kunde Enten kaufen, und Du hast nur Hühner, klopfe die Füße platt. Nun geht nicht um Geflügel die man austauschen kann, sondern um die Beleuchtung von Büros, die auch heute noch zum größten Teil tagsüber besetzt sind. Und was macht man mit dem Tageslicht? Ist nicht unser Bier, wir machen Beleuchtung, Tageslicht ist keine. (Wer es nicht glaubt, möge nachlesen: Von 1975 bis 2004 bestand in Deutschland die Beleuchtung für den Arbeitsschutz nur aus künstlicher Beleuchtung.)

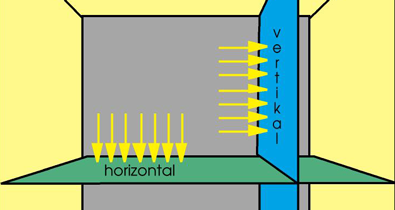

Dieser Schwachsinn ist nicht etwa ein Betriebsunfall, sondern hat System. Seit 1935 gibt es für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen nicht eine Norm, sondern 2 davon. DIN 5035 regelte, was die künstliche Beleuchtung anging. Und DIN 5034 die Tageslichtbeleuchtung. Und beide treffen sich in den gleichen Räumen und haben keine Ahnung voneinander. DIN 5035 wurde 2001 durch EN 12464 ersetzt, DIN 5034 blieb. EN 12464 nahm Tageslicht insofern zur Kenntnis, dass sie sagt "Die Beleuchtung kann durch Tageslicht, künstliche Beleuchtung oder eine Kombination aus beidem erfolgen." Ansonsten wendet man die gleichen Kriterien auf beide an. Was eigentlich nicht so schlimm erscheint, wie es wirklich ist. Denn alle aufgezählten "Parameter" sind für das künstliche Licht entwickelt worden. Deswegen sieht das Tageslicht zuweilen zappenduster aus, z.B. bei Lichtfarbe. Für das Tageslicht gibt es keine Lichtfarbe. Es ändert sich morgens bis abends dauernd und bleibt nur in der Nacht konstant. Das gilt heute sogar als gesund. Leider sind Beleuchtungsnormen nicht von heute, auch wenn sie immer wieder neu geschrieben werden.

Ende der Geschichte? Ist noch nicht da. Die Firma selbst macht weder Bildschirme noch Leuchten mehr. Nur die teuren Leuchten hängen millionenfach im deutschen Bürohimmel. Wir wiesen 1996 nach, dass sie dem Arbeitsschutz widersprechen (hier). Deswegen änderte sich der "Stand der Technik" zu der sogenannten 2-Komponentenbeleuchtung. Dummerweise kann man die nicht überall einsetzen. Außerdem hassen deutsche Unternehmer teure Anschaffungen zu entfernen, auch wenn sie sich sogar als schädlich erwiesen haben.

Schön schädlich haben sich die einstigen Anforderungen erwiesen, die man an die Leuchtdichte der Leuchten gestellt hat. Für die LED. Man sollte nach einstigen Vorstellungen unter 55º nicht mehr als 200 cd/m2 sehen. Da kann man LED-Leuchten vergessen. Die liegen weit darüber. Blenden sie auch mehr? Dummerweise nicht. Erzeugen sie mehr Störungen durch Reflexionen? Auch nicht. Dies zu erklären ist aber eine viel längere Story. Mach ich beim nächsten Aschermittwoch.

Gelegenheit verpasst - Immer noch mit falschen Werten unterwegs

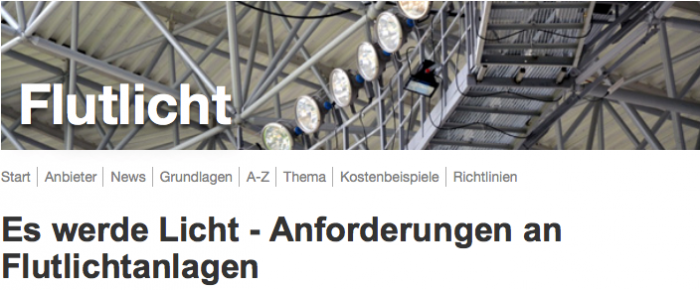

Wenn wir schon beim Aschermittwoch und versäumten Erkenntnissen für die Lichttechnik sind, hier ein weiteres Beispiel. Der skizzierte Inhalt ist in Licht, dem Organ der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft, erschienen. Und zwar vor mehr als 40 Jahren.

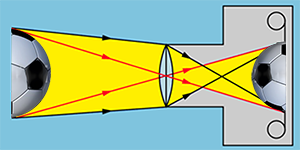

Was zu lernen war: Bei der Beleuchtung eines Fußballstadions wird die Leuchtdichte des Rasens nicht durch die Horizontalbeleuchtungsstärke Eh bestimmt. Ein viel besseres Maß sind die vertikalen.

Was bereits bekannt war: Unter Flutlicht sieht ein Rasen wie ein gestreifter Teppich aus. Die Streifen haben eine unterschiedliche Leuchtdichte. Grund: Schnittrichtung des Rasenmähers. Nach wie vor.

Bedeutung: wie die von der Leuchtdichte: Grundgröße, die die Sehleistung beeinflusst oder bestimmt. Im Falle von Sportstätten auch die Güte der Fernsehaufnahmen (sollte im Rahmen der angeführten Arbeit untersucht werden). Der Kontrast des Balls wird über die Leuchtdichte des Rasens berechnet.

Methode: Die Leuchtdichte, die die Kamera an einem Punkt sieht, wird simultan zur Beleuchtungsstärke von der Kameraposition aus gemessen. Wenn diese die einzig bestimmende Größe für die Leuchtdichte ist, sind die Werte proportional. Dann sind sie vollständig korreliert. Die Güte der Übereinstimmung kann mit R2 (Quadrat des Korrelationskoeffizienten) berechnet werden. Die zur gleichen Zeit gemessenen Vertikalbeleuchtungsstärken werden mit in die Berechnung einbezogen, um zu sehen, ob die zusätzlichen Größen die Güte verbessern.

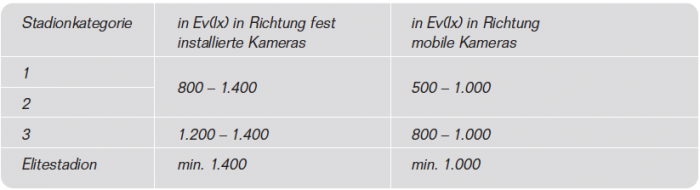

Die Messung zeigte, was man auch hätte sich angesichts der Gestaltung der Beleuchtungsanlage (vier Masten jenseits der beleuchteten Fläche) und der Reflexionseigenschaften von feuchtem Rasen (nachts ist der Rasen immer etwas feucht) auch so vorstellen können: Die Horizontalbeleuchtungsstärke ist eine fiktive Größe, die die Messwerte der Leuchtdichte nur unwesentlich bestimmt. In anderen Worten: Sie sagt so gut wie nichts aus. Wichtiger sind die vertikal gemessenen Werte, weil der Rasen nie so reflektiert hat wie das Büropapier, das dummerweise jeder im Hinterkopf hat, wenn er von Beleuchtungsstärke spricht.  Und so sehen die Anforderungen anno 2018 aus (hier):

Und so sehen die Anforderungen anno 2018 aus (hier):

Wenn das keine präzisen Angaben sind! Die U17-EM wie die U19-EM dürfen unter 800 lx abgehalten werden. Bei der U21-EM müssen es schon 1.400 lx sein. Ach ja, ältere Leute brauchen mehr Licht. Frauenfußball darf unterbelichtet ablaufen (EM Frauen 1.000 lx, EM des starken Geschlechts 1.400 lx.). UEFA Pokal braucht weniger Licht als die Champions League. Vermutlich wieder so eine altersabhängige Regelung? Ich denke eher, da spielen die Loser. Recht so - weniger Licht bzw. unterbelichtet.

Und wo bitte schön? In 1,5 Meter Höhe. Horizontal? Vertikal? Sch... egal?

Nicht doch! Es kommt noch besser. Der deutsche Fußballbund hat gelernt. (Dazu muss angemerkt werden, dass der schon vor 1972 ausdrücklich Vertikalbeleuchtungsstärken gefordert hatte, weil das Fernsehen das so wollte. Allerdings halt nur für die Stadien der WM 1974). Nach dem DFB müssen die Stadien ihrer Kategorie entsprechend Beleuchtungsstärken in Richtung der Kamera liefern.  Das ist eine tolle Idee. Denn Kameras wie menschliche Augen "sehen" Leuchtdichten. Die Beleuchtungsstärke an einem Punkt ist ein irgendwie gemittelter Mittelwert des Lichts, das die Flächen im Gesichtsfeld an diesen Punkt schicken. Wie dumm, dass Ev von -90º bis +90º alles erfasst, die Kamera aber nicht. Zum Glück nicht. Denn sie wäre häufig geblendet. Dafür sind es die Zuschauer, deren Augen wie bei der Messung von Ev funktionieren, die Geblendeten. Das macht aber nix.

Das ist eine tolle Idee. Denn Kameras wie menschliche Augen "sehen" Leuchtdichten. Die Beleuchtungsstärke an einem Punkt ist ein irgendwie gemittelter Mittelwert des Lichts, das die Flächen im Gesichtsfeld an diesen Punkt schicken. Wie dumm, dass Ev von -90º bis +90º alles erfasst, die Kamera aber nicht. Zum Glück nicht. Denn sie wäre häufig geblendet. Dafür sind es die Zuschauer, deren Augen wie bei der Messung von Ev funktionieren, die Geblendeten. Das macht aber nix.

Für das Spielfeld sind wieder Ev´s gefordert. Das hört sich gut an: "Die Flutlichtanlage der Stadien der Bundesliga und 2. Bundesliga muss eine Mindestbeleuchtungsstärke von 800 Ix (Ev.), gemessen auf einer Höhe von 1,5 m über dem Spielfeld, aufweisen." Fehlt nur die Ebene, in der man misst. Das macht aber auch nix. Haben wir doch eine "Vorschrift" zur Beleuchtung beim Arbeitsschutz, wo die Ebene auch nicht genannt wird. Muss halt nur vertikal sein.

Aber halt. Es muss nicht immer vertikal sein. Es geht auch horizontal. Die Regionalliga darf - oder muss? - unter 400 lx spielen (E-hor). Wenn man zu Geld gekommen ist, dass ein neues Licht aufgehen darf, wird der DFB strenger: Er fordert rigoros "Bei Neuanlagen muss das Stadion mit einer Flutlichtanlage mit einer Beleuchtungsstärke von im Mittelwert E-hor 500 lx, geeignet für den Spielbetrieb und einer Beleuchtungsstärke von im Mittelwert E-Cam 800 lx bei Gleichmäßigkeiten von Min/Mittel 0,6 und Min/Max 0,4 fernsehtauglich mit einer Ersatzstromversorgung bei Live-Übertragungen ausgestattet sein." (Was E-Cam oder Min/Mittel und so bedeuten, geht Sie nichts an. Das muss der Clubchef verstehen, dessen Mannschaft in die Regionalliga aufsteigt. Wenn er nur Bahnhof versteht, ist er doof.)

Wie war das mit der über 40 Jahre alten Erkenntnis? Die horizontale Beleuchtungsstärke Eh sagt nicht viel über das Ergebnis der Beleuchtung aus, die da Leuchtdichte heißt. Auch wenn sie neuerdings E-hor heißt.

Eigentlich ist die Sache viel schlimmer. Denn über einem Spielfeld, in 1,5 Meter Höhe, sieht der Ball gar nicht wie ein Ball aus, wenn eine Beleuchtung nach der - auch sonst nichtssagenden - Horizontalbeleuchtungsstärke optimiert wird. Mit dem ist es wie mit dem Mond, mal ist er voll, mal leer, je nachdem, wo die Sonne steht. Hier zwei Erscheinungen, die man nur am Äquator sehen kann. Die weiteren zeigen den Mond vom Nordpol und Südpol aus gesehen. Leider sieht der Ball nicht so heimelig aus. Ansonsten kann der Ball jede Form annehmen, ist aber immer kleiner als in gut beleuchtetem Zustand. Am schlimmsten sieht er für den Torwart bei einer Bogenlampe aus: nämlich gar nicht. Wenn der Ball in hohem Bogen Richtung Tor eiert, sieht der Torwart nichts, weil er in die Scheinwerfer blickt und der Ball von oben beleuchtet ist. Wenn überhaupt. Denn es ist nicht gesagt, dass in den Höhen, wo der Ball fliegt überhaupt Licht ist, wenn der fliegt. Warum das so ist, kann man hier lesen. Als bei der Olympiade 1972 Sportfotografen im hellsten Stadion der Welt zuweilen schwarze Fotos schossen, fragten sie sich, wie denn das passieren kann. Vielleicht passiert in dem neuen Stadion von Bayern München noch mehr. Denn die dort jetzt installierten LED-Strahler sind viel bessere Kandidaten für Flimmern und Flackern als die alten Halogenmetalldampflampen. Und die funktionieren allein nicht mal richtig, man musste UV-Leuchten installieren, damit die Bandenwerbung prima sichtbar wird. Na, so was! (Mehr später)

Der hier behandelte Sachverhalt ist mir nicht zufällig eingefallen. Dahinter steckt das Problem eines Torwarts, der nach der Erneuerung der Beleuchtung seines Stadions plötzlich nichts mehr sah, obwohl viel mehr Licht installiert wurde. Wenn der wüsste, dass ich seine Empfindungen seit 1971 kenne. Die hatte mir Sepp Maier erklärt, nachdem er das erste Mal im Münchner Olympiastadion gespielt hatte. Das nenne ich nachhaltig. Man muss nicht nur unfähig sein, Probleme zu lösen, deren Lösung klar beschrieben worden ist. Man muss auch jegliche Einsicht vermissen lassen.

Der Mensch und die künstliche Helligkeit

Tabalahura der Lichtgeschichte hört auf den Namen Prometheus. Den kennt jeder (halb)Gebildete, die Gebildeten allemal. Prometheus stahl das Feuer den Göttern und gab es den Menschen. Somit war es nachts hell in ihren Höhlen. Dass es auch warm wurde, war im antiken Griechenland eher lästig. Dort sind die Nächte häufig warm, zu warm. Wenn man also Licht machen wollte, musste man als alter Grieche viel Wärme in Kauf nehmen. Ein Lied, wovon auch junge Germanen singen können, auch wenn sie kein Kleinholz sammeln müssen, um nachts Licht zu machen. Und die Kohle, mit der sie bezahlen, schreibt sich ohne viele Nullen.

Dass die Götter Prometheus fürchterliche Qualen verschrieben haben, ist nicht dadurch bedingt, dass die Menschen nicht nur viel Wärme, sondern auch noch Rauch erdulden mussten, wenn sie nur Licht haben wollten. Da das Holz auch nicht immer aus Zedern oder Sandelholzbäumen stammte und somit nach Weihrauch duftete, kam Gestank dazu. Zwar nicht immer, aber immer öfter. Auch Weihrauch jeden Abend hätte sich der frömmste Priester verbeten. An den Wohnhöhlen der Anasazi Indianer im Monument Valley kann man heute noch die Reste bewundern, die die Rauchschwaden von einst hinterlassen haben. Die Anasazi selbst haben sich spurlos aus der Geschichte verabschiedet.

Künstliches Licht blieb mit unliebsamen Artefakten verbunden, auch als die ersten großen elektrischen Helligkeitmacher, die Bogenlampen, die Szene betraten, um sie zu erhellen, sozusagen. Zuvor gab es noch Öllampen, Gaslaternen oder Karbidlampen u.v.a.m., alles vornehmlich Wärmespender, leider auch zu Zeiten, wo man sich eher Kühle wünschte. Sie alle besaßen eine dumme Eigenschaft: sie mussten gefüttert, bedient und geputzt werden. So sprach der Sprachgott der Germanen: "Sie könnten nichts Besseres erfinden, als wenn die Lampen ohne zu putzen brenneten." Lange, lange nach dem Tod des Herrn mussten seine reichen Nachfahren, sogar deren Kaiser, bei höfischen - oder etwa höflichen? - Zeremonien die Dauer nach der Brenndauer der Kohlestäbe der Bogenlampen bestimmen. Sonst säßen sie im zappendusteren Palais und die Gäste, bzw. Gästinnen, sähen nicht so glanzvoll aus, wie sie dem Volke gerne vormachten.

Da kam ein nüchterner Amerikaner und sagte, ich werde ein Licht erfinden, dass so billig ist, dass sich nur noch die ganz Reichen Kerzenlicht leisten können. Und es soll nicht blenden. Nein, der hieß nicht Goebel, den seine alte Heimat Springe noch als den Erfinder der Glühlampe feiert (hier).

So kam es auch. Licht ohne Geruch war erfunden. Na, ja! Die Generatoren, die den Brennstoff lieferten, stanken woanders und machten gehörig Krach, wie man z.B. auf idyllischen Malediveninseln erleben kann. Aber Malediven sind weit, bei uns stellte man die wunderschönen Kraftwerke an einsame idyllische Flusslandschaften. Dass deren spätere Nachfahren, die AKW, auch noch selbst strahlen tun, ist böses Gerücht. Der strahlende Müll wird in Asse versenkt, genauer gesagt in der Schachtanlage Asse. Dort kann nur der Salzstock strahlen. Die AKW selber halten so dicht, dass in der Nähe die natürliche Strahlung niedriger ist als in Kurorten. Ich schwöre bei der Ehre des Umweltministers.

Licht ohne Geruch war leider, leider nur die halbe Miete. Denn es war immer noch mit Wärme verbunden. Zwar brannte höchstens Mal eine Sicherung durch, wenn eine Lampe "brannte". Die Lampen waren aber trotzdem eher Öfen als Lichtquellen. Auch wenn sich die Farben ähnelten, sie waren lausige Kopien der Sonne. Im Übrigen, für deren Erfinder waren sie gerade wegen und nicht trotz ihres verschwenderischen Umgangs mit der Energie ein Segen. Der lebte nämlich vom Verkauf von Elektrizität. Und nicht von Einsparung derer. Deswegen ließ der Herr, der über uns wohnt, ihn wohl mit der nächsten Lampe in Ruhe. Er durfte vor deren Einführung sterben.

Es war aber seine Firma, die Edison General Electric Company, die die Neuigkeit groß herausbrachte. Das Neon-Licht war geboren. Es war aber nicht das Neonlicht, das man in wunderschöne Formen bog und in vielen illustren Farben und Formen verwendete. Das wird einem jeder Fachmann mit erhobenem Finger einbläuen. Das Licht war eher grau und wurde in grauen Röhren erzeugt. Die Lampe bekam ihren Namen von der grauen Paste, die aus der Strahlung von Quecksilber Licht machte. Heiß geliebt wie einst die Glühlampe wurde sie nie. Menschen wollten sie nie in ihre Wohnungen lassen. Von deren Anblick im Büro hatten sie genug.

Obwohl die Lampe in vielen Lichtfarben angeboten wurde, war ihre Neigung, Farben eben farbenfroh wiederzugeben, recht begrenzt. Die mittlerweile zahlreich gewordenen Fachleute, die Techniker vom Licht, fanden aber, dass deren Fähigkeiten für die Leute gut genug waren. Diese, die Leute, erfuhren nie, dass Farben auch künstlich beleuchtet schön sein können. So liebten sie weiterhin die Glühlampe, obwohl deren Fähigkeiten in der Wiedergabe von Farben noch bescheidener waren. Macht nix, die beste Wiedergabe von Farben, licht-technisch gemessen, erzeugt die Glühlampe und bekommt dafür eine glatte 10,0 als A-Note, Pardon, 100 als Index. Is' aber dasselbe. Das Tageslicht übrigens auch. Hmmmm? So etwas kann nur der Fachmann verstehen, der Laie ist zu intelligent dazu. Ich trau mich nicht mir vorzustellen, wie der Ehrenvorrat von Tabalahura - vor der Vernichtung - ausgesehen hätte mit einer Energiesparlampe beleuchtet. Wie danach, vermutlich, mal die Farbe, mal jene, aber nie die richtige.

Doch eines Tages fanden die Menschen, d.h. eigentlich nur bestimmte, aber ganz schön mächtige Menschen, man hätte genug von der Energieverschwendung. Sie ließen alle Lampen kurzerhand verbieten. Nur noch eine Technik sollte zur künstlichen Erzeugung der Helligkeit dienen. Das war die Laserdiode. Da Laser im allgemeinen gefährlich sind, weil man damit auch Stahl wie Butter schneiden kann, hat man die Diode kurzerhand zur Lampe umbenannt. Einen Laser der Gefahrenklasse Null, also ohne nachgewiesene Gefahr, würden viele Menschen doch nicht in ihrer Wohnung haben wollen, dachte man. So darf seit einiger Zeit die LED auch in Wohnzimmern strahlen.

Endlich war Goethes Wunsch Wirklichkeit geworden. Die Lampe, Pardon LED, würde ewig brennen. Nicht wörtlich, denn ewig heißt bei manchen Leuten zwischen zwölf Uhr und Mittag. Immerhin wäre es schon eine Ewigkeit, wenn eine Lampe 50.000 Stunden klaglos Dienst tun täte. In irgend einem Labor wird ein ehrlicher Ingenieur den Wert gemessen haben. Da die Farbe der Ehre seit prähistorischen Zeiten aber künstlich ist, stimmt manches Mal die Farbe nicht, ein andermal der Geruch. Bei den 50.000 Stunden bestimmt der Geruch. Jedenfalls wird der Ingenieur, der die 50.000 Stunden Lebensdauer gemessen hat, gut von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Mit üblem Geruch von Mauschelei hat das aber nichts zu tun. Die Lebensdauer von Lampen geht die Allgemeinheit überhaupt nichts an, außer wenn Politiker für Energiesparlampen werben, wenn sie für sich werben (hier). Ansonsten bestimmt der Leuchtmittelhersteller, wie man die Lebensdauer bestimmt und welche Mittel er dafür geeignet hält. Damit nicht zu viele Leute davon erfahren, ist - nein war - die Zahl der Hersteller von Leuchtmitteln streng begrenzt. So etwas nennt Kartell und hat vor Ewigkeiten verboten, dennoch hat manch ein Kartell in der Branche nicht nur zwei Weltkriege überdauert, sondern auch drei deutsche Staaten (hier). Oder da, bitte da und nicht dort.

Manche LED brennt tatsächlich nur zwischen zwölf Uhr und Mittag, und ist dann durchgebrannt, andere zwischen Abend und Nacht. Das liegt an einer Besonderheit der LED, die sie aus ihrem früheren Leben mitbrachte, als ihr Beruf, Pardon ihre Berufung, nicht Beleuchten hieß. Die produziert auch Wärme wie einst, verschont damit die Angestrahlten und schickt ihre Wärme nach hinten. Dass dabei manchmal so viel Wärme entsteht, dass die Feuerwehr anrücken muss, erzählen böse Leute, so z.B. die von dem Verband der Gebäudeversicherer. Wer glaubt denn einem Versicherer? In der Regel stirbt die LED aber den Hitzetod. Manche früher, manche später. Wann die stirbt, lernt der Fachmann in einem Seminar für sagen wir mal 1.190,-- € + MWSt + Reisegeld (hier, wenn er immer noch nicht genug gelernt hat, kann er hier lesen). Dem Laien erklärt es der freundliche Verkäufer im Baumarkt, wenn seine neueste Errungenschaft nach drei Wochen den Geist aufgegeben hat. Ganz umsonst ist die Sache allerdings auch nicht.

All diese Lampen erfand der Mensch, um etwas nachzubauen, wofür der Herr, der über uns wohnt, nicht einmal einen ganzen Tag gebraucht haben soll. Laut Genesis 1,1 hat er im Anfang Himmel und Erde geschaffen. Später hat er noch das Licht geschaffen (Gen 1,3). Man merke, im Anfang war der Himmel ohne Licht. Da er sah, dass das Licht gut war, hat er es von der Finsternis geschieden. Da war der erste Tag noch nicht ganz um. Seit Prometheus versuchen die Menschen, die Finsternis aus ihren Wohnhöhlen zu vertreiben. Seit Edison wollen sie auch den Himmel nachbauen. "Hell wie der lichte Tag" sollte es auch drinnen werden.

Die meisten Menschen finden, dass es an ihren Arbeitsplätzen sogar zu hell ist. Haben wir es geschafft? Leider nein. Wir schaffen nicht einmal 500 lx ohne Blendung. Der Himmel macht 120.000 davon. Mit Blendung, zugegebenerweise. Bei 20.000 garantiert ohne. Doch auf die Idee, das zu realisieren, was gerade geht, ist der Himmel nicht gekommen. Ganz ohne Blendung schafft der Himmel auch im Innenraum 5.000 lx. Nicht immer, nicht überall. Müssen wir aber immer und überall so viel Licht haben? Wir müssen, wenn man die Arbeitsstätten so beleuchtet, wie es in den Normen steht. (Das ideale Licht ist in BER erreicht. Das Licht geht nicht mehr aus. (hier) Und die Arbeitsschützer suchen das letzte Loch in Arbeitsräumen, wo man mit 500 lx hinein strahlen kann. Was ist mit der Finsternis? Ist wohl ein Irrtum der Schöpfung. Wir wollen es hell haben.

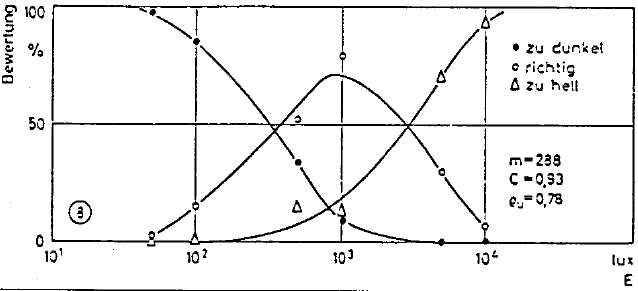

Wie viel Lux hätten Sie denn gerne? Das wurden vor sehr langen Zeit Menschen gefragt, die man vor ein Guckkasten stellte. Ergebnis: Der eine will 20 lx, der andere 20.000 davon. Was tun? Sagen wir, 500? (Wer diese Findung der richtigen Erleuchtung für einen Scherz hält, möge sich paar einschlägige Fachbücher angucken.) Wenn man sie aber in den Kasten hinein setzt, wollen die meisten eher unter 500 lx. Der künstliche Himmel ist nämlich nicht rund und unendlich entfernt. Die Laternen hängen gerade mal 1,5 m über dem Kopf. Wenn man sitzt. Beim Stehen - neuerdings groß in Mode, weil das Sitzen krank macht - kommt man der Lampe näher als weiland Ikarus der Sonne. So ein künstlicher Himmel so nahe am Kopf, gleichmäßig bestückt mit grauen Lampen, die graues Licht abstrahlen … keine gute Idee. Der moderne Mensch muss nicht befürchten, dass ihm die Flugfedern abfallen, weil das Licht das Wachs schmilzt, das sein künstliches Gefieder zusammen hält. Eher die besondere Betonung der kahlen Stellen, an denen einst sein Stolz kräftig wuchs.

Apropos grau. Da sind die schlechtesten Lampen noch zu gut für manche Umgebung, in der nur ein Stuhl farbig auftrumpft. Der Rest glänzt mit Grautönen. Kopierer grau, Computer grau, Möbel computerschmuddelgrau! Ich habe einst nach Methode darin gesucht, wie das Grauen in deutsche Büros kommt. Es hat tatsächlich Methode! Das Grauen wurde von Chefs von internationalen Konzernen befohlen. Der deutsche Arbeiter hat es da besser. Der hat Resedagrün auf seinen Maschinen (RAL 6011, #68825B), wie DIN 1844 es verlangte. Der Almanach der Farben sagt zu der Errungenschaft: "Resedagrün (RAL 6011, #68825B), ein Farbton am Rande der Auffälligkeit. Changiert wohl irgendwo zwischen Olivtönen, Kaltem Krieg und dem Farbton eines waldigen Naturschutzgebietes. Er erinnert an Gewinde, Getriebe, Ottomotoren und Kugellager: Dinge, die dafür gebaut sind, zu funktionieren." Gut, dass Dieselmotoren unerwähnt bleiben. Die Herrschaften, die bei Lichte gesehen, gar nicht gesehen werden wollen, hatten sich andere Grau´s ausgesucht (RAL 7010, basaltgrau, Unterwasser-Tarnfarbe der deutschen Marine; RAL 7013, braungrau, Farbe des Österreichischen Bundesheers; RAL 7021 schwarzgrau, 1937 für die Wehrmacht eingeführt). Nicht nur der künstliche Himmel sieht also ziemlich mau aus, sondern auch Vieles darunter.

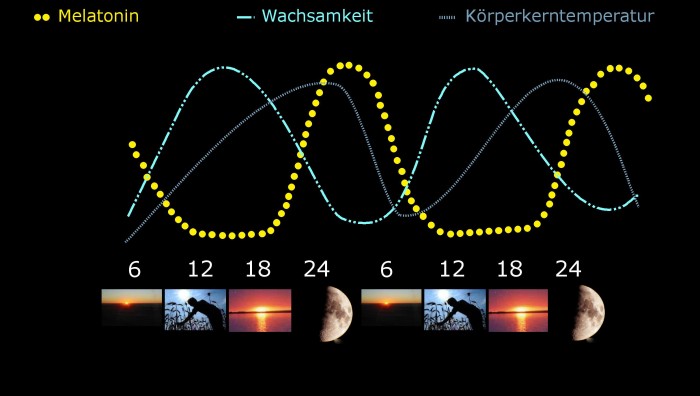

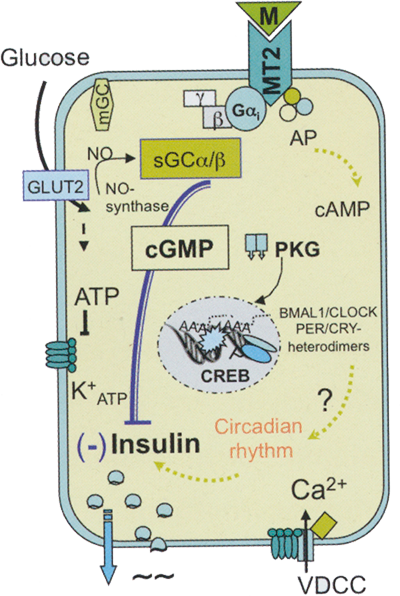

Nachdem die Menschen so erfolgreich den ersten Tag der Schöpfung nachbauten, wollen sie jetzt an das Eingemachte. Es hat sich herumgesprochen, dass Lebewesen allgemein eine biologische Rhythmik haben, so auch Flöhe, Mäuse und sogar der Blattsalat. Davon die sich täglich wiederholende heißt circadian, von circa = etwa, dian von dia der Tag. Es ist eben nur circa, weil die Schöpfung die Sache nicht perfekt geschafft hat. Der Herr hatte ja nur 6 Tage Zeit, damit er sich am 7. ausruhen konnte. Bei IG Metall hätte er sogar nur fünf Tage bei vollem Lohnausgleich. Und hätte sich abhetzen müssen. Er ließ sich aber nicht abhetzen, erledigte die Arbeit halb und schob die Korrektur nach: die Sonne, Schöpfung 2.0 sozusagen. Sie dreht sich in exakt 24 Stunden einmal um die Erde. So wird aus den circa 24 Stunden präzise ein Tag. (Nur Rentiere können nichts damit anfangen. Bei denen dauert im Sommer ein Tag etwa 3 Monate.)

Dummerweise glauben viele nicht die Sache mit der Präzision. Manche bezweifeln sogar, dass sich die Sonne um die Erde drehe. Nach deren Modell rennt die Erde um die Sonne herum und bewegt sich dabei äußerst schlampig. Ihre Drehachse liegt schief, ihre Umlaufbahn - ich traue mich nicht zu sagen - eiert. Deswegen soll es Störungen geben, beschönigend Jahreszeiten genannt, und neben dem täglichen - circa täglichen - Rhythmus noch einen jährlichen Rhythmus, etwa jährlichen, circannual. Wie dem auch sei, wir fangen erstmal mit dem Nachbau des Tages in Innenräumen an. Die Licht-Branche ist auf die Idee gekommen, weil man damit aus einem Mangel der LED, die hat zu viel Blau, einen Vorteil zimmern kann: Blau macht schlau!

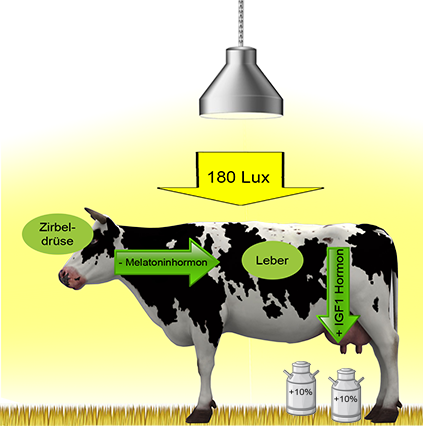

So haben hochdekorierte Wissenschaftler herausgefunden, dass eine morgendliche Lichtdusche mit blau angereichertem Licht, Schulkinder munterer macht als die gute alte Milch. Ach was, sogar die Kühe profitieren von der neuen Erkenntnis (hier LED im Milchviehstall). Auch die circannuale Schwankung der Leistung von Arbeitern ließe sich vielleicht auch ausmerzen. Die circadiane allemal, also fangen wir damit an. 2000 lx in der Nacht, sagt ein Unternehmen, das Weisheit verkauft, würden dem Arbeiter so viele Fehler ersparen, dass sein Arbeitgeber lässig die Energiekosten bezahlt. Das nennt sich HCL, human centric lighting. Ein deutsches Wort gibt es dazu nicht, vielleicht weil ein deutsches Unternehmen, das genau dies erprobt hatte, nichts mehr davon hören will. Ach, ja, das deutsche Unternehmen, das die Idee mit dem Licht und 2000 lx hatte, gibt es nur noch als Schatten von einst. Im neuen Licht stehen andere.

Alles langsam zum Mitschreiben: nachdem es missglückt ist, den Himmel nachzubauen, schrauben wir an Eigenschaften der Menschen herum, derer Funktionsweise wohl nur der Himmel kennt. Und das geht so: Bekommt nachts ein Mensch Licht, unzeitig sozusagen, baut das Licht das Hormon ab, das ihm erzählt, dass er eigentlich jetzt schlafen gehen müsste. Das haben aufgeweckte Schlafforscher in Schlaflabors ermittelt. Das Hormon hört auf den Namen Melatonin, die Substanz im Auge, die das Licht entdeckt, heißt Melanopsin. Deswegen nennt man die Art der Einwirkung melanopisch. Früher dachte man, das Auge mache nur Fotos aus der Umwelt, und die Lichtwirkung nannte man daher photopisch. Und photopisch arbeitet das Auge nur bei Tage, wo sich das Melatonin wegen des vielen Lichts davon schleicht. Wie sich dann die melanopische Wirkung von HCL entfaltet, weiß vermutlich nur der Himmel. Das Konzept macht wahrscheinlich so viel Sinn wie der Plan, den Himmel künstlich nachzubauen. Einen wackeren Techniker ficht so etwas nicht an. Hatte nicht ein Rudolf Diesel mit seiner Erfindung die Welt von tonnenweise Pferdeäpfeln befreit? Sein weltberühmter Motor, Deckname Pferd 2.0, produziert keinen einzigen Pferdeapfel. Die Sache mit dem Feinstaub und Stickoxiden? Wie unangenehm! Aber geschenkt. Wir bauen den Tag nach mit Vorstellungen, die wir aus der Nacht gewonnen haben. Logik? Auch geschenkt!

Gelingt die Sache, können wir uns an den jährlichen Rhythmus machen. Da ist die Wissensbasis unvergleichlich größer. Die Botanik kennt sich seit Jahrhunderten mit Licht und biologischen Rhythmen aus. Licht als Zeitgeber wurde schon im 18. Jahrhundert erprobt. Auch mit Mistkäfern hat man so seine Erfahrungen. Dass der Weihnachtsstern zu Weihnachten seine Farbenpracht entfaltet wie in seiner Heimat auf der südlichen Welthälfte, in der es Sommer ist, oder dass der Mistkäfer aus nördlichen Gefilden in Australien an seine Arbeit begibt, wenn die Rinder gerade wenig Mist machen, zeigt zwar, dass die Beeinflussung biologischer Rhythmen nicht immer wunschgemäß verläuft. Einen Versuch ist die Sache allemal wert.

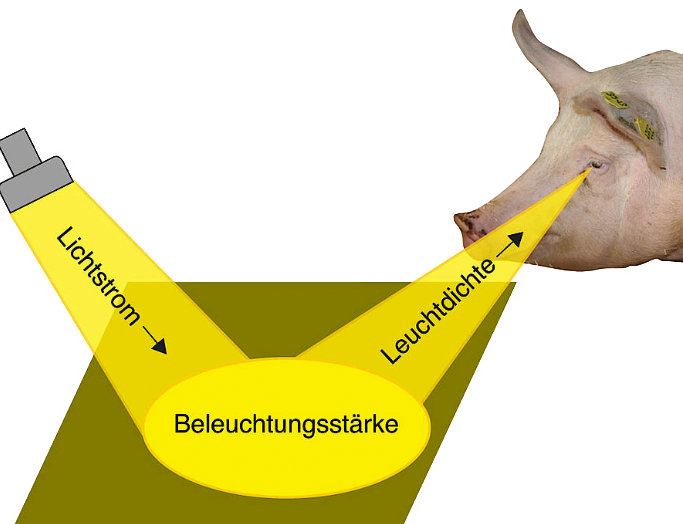

Erfolgreicher indes sind Hühnerzüchter, da "das Huhn zu den Tieren mit sekundärer Photoresponsivität gehört und damit kein zirkannualer (jährlicher) Rhythmus der Fortpflanzung vorliegt, ist es möglich, die Legeleistung das ganze Jahr über konstant zu halten." (lesen hier, zu Putenmast mit Licht hier). Die Biorhythmen des Geflügels gehören deswegen zu den best-erforschten - wg. der Legeleistung bzw. Mastwirkung. Anders als bei Menschen ist das Verhalten von Hühnern während der Dunkelheit wenig erforscht, weil die dummen Viecher den Ruf der Natur, bei Nacht schlafen, bei Tage rumgackern, ernst nehmen. Nacht schlafen sie einfach. Für den Tag gibt es aber supermäßig ausgeklügelte Lichtprogramme. "Am „tierfreundlichsten“ ist dabei eine Morgenbeleuchtung, die einen früheren Sonnenaufgang simuliert." sagt mir eine Website für Hühnerzüchter. Weniger tierfreundlich ist indes, dass man zwar auch den Tag kürzen kann, wodurch auf die gleiche Zahl von Sonnentagen mehr Hühnertage kommen, und somit mehr Eier, aber dafür eine kürzere Lebensdauer der Hennen in Kauf nehmen muss. Macht nix, je jünger das Suppenhuhn, desto kürzer die Kochdauer. Wem die Sache mit der Morgenbeleuchtung mit der Simulation vom Sonneneaufgang auch aus der menschlicher Chronobiologie bekannt vorkommt, irrt sich nicht. Er oder sie irrt sich auch nicht, wenn ihr/ihm das Bild der Sau bekannt vorkommt, die die Grundgrößen der Lichttechnik reinzieht. Ein unverbesserlicher Mensch wollte wohl das Allerheiligste der Erleuchtungskunst durch den Kakao ziehen. Chapeu!

Jetzt sind die Techniker des Lichts dermaßen begeistert, dass sie aus dem guten alten Lichtstrom den melanopischen gemacht haben. Auch die Beleuchtungsstärke soll nur noch melanopisch gemessen werden. Nur nicht die Leuchtdichte. Sie blendet melanopisch gesehen genauso wie photopisch. Zudem soll zu viel Leuchtdichte zu melanopischen Zeiten, also nachts, Krebs erzeugen. Sagen hochdekorierte Mediziner und suchen seit 30 Jahren oder mehr nach Beweisen. Am liebsten würden sie Licht in der Nacht verbieten. Da das dummerweise niemandem gefiele, wollen sie das nicht-melanopische Licht erfunden sehen. Also Licht, das die circadiane Rhythmik in Ruhe lässt. Wie war das mit dem Pelz und der Wäsche nochmal?

Hat man Nu die Sache mit dem täglichen (circa) und jährlichen (auch circa) Rhythmus erledigt, steht noch der monatliche an. Dummerweise kann man sich bei diesem Rhythmus nicht auf circa verlassen, weil die weiblichen Menschen ihn genau nach dem Mond ausrichten. Oder nach dem islamischen Kalender. Zwar weiß niemand warum, es ist aber so. Vielleicht erinnert sich der weibliche Körper an die tidale Periode, die auch nach dem Mond tickt. Danach leben z.B. die Schnecken in der Gezeitenzone. Wenn man also auf Chemie (Pille) verzichten will, würde sich ein Angleich mit Licht auf der Basis eines christlichen Kalenders empfehlen. Der letzte von Papst Gregor XIII. ist noch gebräuchlich und geht von zivilisierten Perioden nach dem Sonnenkalender aus. Menstruus heißt zwar "monatlich", dass es der lunare Monat sein muss, hat keiner gesagt. Oder die Schöpfung? Leider sagt die nichts mehr, wo sich auf dem Gebiet so viele Fachleute tummeln.

Es ist ein Graus mit der künstlichen Helligkeit. Was würden wir aber ohne machen?

Ein grünes Gas namens Ehre

In einer Novelle von Aziz Nesin wird von einer prähistorischen Katastrophe berichtet, von der sich die Menschheit nie wieder erholt habe. Der Held Tabalahura liegt im Sterben und beklagt sich, nie ein Fläschchen vom wertvollsten Stoff besessen zu haben, Ehre. Sie wird in kleinen grünen Fläschchen unter Lichtabschluss gelagert, weil sie kein Licht verträgt. Menschen gieren nach Ehre und betrügen, stehlen oder morden, um sie aufzuhäufen. Tabalahura muss ohne sterben, weil er hat alle Gelegenheiten verstreichen lassen, auf unanständige Weise zu Ehre zu kommen.

Ärzte beleben ihn wieder, als er verspricht, nach Ehre zu streben. Nach einiger Zeit hat er alle Ehre der Welt ergaunert in seinen Bunkern. Am Ende, das ist die historische Katastrophe, lässt er alle Ehre auf den Marktplatz tragen und vor allen Augen entkorken. Plop, und alle echte Ehre ist weg. Seitdem versuchen sich alle Wissenschaftler der Welt, die Ehre künstlich wieder herzustellen. Leider stimmt mal die Farbe nicht, mal der Geruch …

„Die 24stündige Periode, welche durch die regelmäßige Umdrehung unseres Erdkörpers auch allen seinen Bewohnern mitgeteilt wird, ... ist gleichsam die Einheit unserer natürlichen Chronolologie

D. C. W. HUFELAND: Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern, S. 143. Jena 1798.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025