Posts Tagged: Gesundheit

Corona und Licht - Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker II

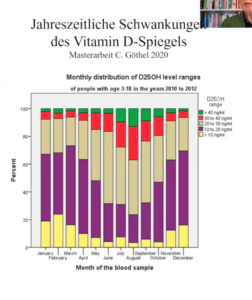

Vor ein paar Tagen hatte ich das Thema Vitamin D und Corona bearbeitet (hier). Die Sache sieht manch Anderer weitaus dramatischer als ich. Allerdings kann man sie nicht dramatisch genug sehen. Denn die Warnung gilt: Wenn man mögliche Folgen eines mangelnden Vitamin D-Spiegels nicht ernst nimmt, kann der nächste Sommer ohne uns kommen.

Heute erreichte mich eine Nachricht von einem Prof. Spitz, der uns von einer Tagung Vitamin D-Update bekannt war (hier). Die Liste der damaligen Themen, bei denen die Rolle von Vitamin D besprochen wurde, war wahrlich imponierend:

- – Krebsvorbeugung (z. B. Brust-, Dickdarmkrebs)

- – Blutdrucksenkung bei Hypertonie

- – Reduktion von Diabetes mellitus Typ 1 und 2

- – Stabilisierung der Herzkraft bei Herzinsuffizienz

- – Verringerung von Atemwegsinfekten

- – Stärkung der Muskelfunktion

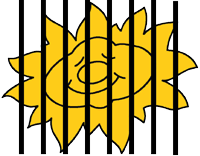

- – Schutz der Nervenzellen bei MS

Von besonderer Bedeutung ist der Einfluss von Vitamin D auf das Immunsystem, das Herz-Kreislauf-System, den Glucose- und Fettstoffwechsel sowie auf die Zelldifferenzierung und das Zellwachstum. Genau das ist das Thema des Videos von Prof. Spitz in Verbindung mit der derzeitigen Pandemie. Die Impfung, so man sie irgend wann hoffentlich bekommt, hilft gegen Covid-19, Vitamin D ist die Gesundheitspolizei, die unser Körper über Millionen Jahre entwickelt hat. Er zeigt, wie die akuten Atemwegerkrankungen und der Mangel an Vitamin D über die Jahreszeiten korrelieren.

In welchem Maße Vitamin D Opfer von Covid-19 schützen kann bzw. hätte schützen können) läßt sich an einer Studie aus einem Altenheim demonstrieren.

Geschwindigkeit ist (keine) Hexerei - Manchmal teuflisches Zeug

Man stelle sich vor: Man kommt in die Warte eines Kernkraftwerks und alle Anzeigen stehen auf Rot. Das sind nicht 5, nicht 50, sondern auch mal über 10.000. Wenn gefühlt alle aufleuchten, im Fachjargon Weihnachtsbaum, steht nicht ein gesegneter Tag bevor, sondern möglicherweise eine sich anbahnende Katastrophe. Und man durfte nicht handeln, ehe der Fehler von einem Drucker bestätigt wurde. Denn Computer galten als unzuverlässig, mit ihnen ihre Anzeigen auf dem Bildschirm.

Als ich den Alltag in so einem Raum betrachtete, fand ich die Zahl der Alarme einfach zu hoch. Der Betriebsleiter fragte mich schnippisch, ob ich seine Anlage kennen würde. Ich meinte, nein, aber ich würde die Leute kennen, die solche Anlagen konzipieren. Die würden keine Technik bauen, die minütlich Alarme spuckt. Das gab dem Mann zu denken, und er ließ die Sache untersuchen. Paar Wochen später hatte sich die Zahl der Alarme mehr als halbiert. Wie? Die Ursache war eine Sicherheitsvorkehrung: jeder wichtige Wert wird von drei unabhängigen Sensoren erfasst und gemessen. Wenn diese etwas Unterschiedliches anzeigen, gibt es einen Alarm. So weit, so gut. Aber wieso gab es mehr als doppelt so viele als nötig? Dafür sorgte eine Elektronik, die eine ältere abgelöst hatte. Sie war viel schneller, wie in der Elektronik üblich. Für die vorliegende Aufgabe war sie allerdings zu schnell. Wenn man in einem großen Kessel den Wasserstand misst, wird man nie den gleichen Wert an drei Stellen messen, wenn man in Nanosekunden und Millimeter genau misst. Das Wasser ist nie so ruhig. Anders, wenn man in Sekunden misst oder noch etwas langsamer. So konnte man die angeblichen Fehler halbieren. (Wie man den Rest noch weiter reduzieren konnte, erzähl ich ein andermal.)

In der Lichttechnik haben wir mit einem ähnlich gelagerten Fall zu kämpfen. Hier muss man aber etwas anderes tun, als die Elektronik langsamer stellen. Es handelt sich um die Fluktuation der Lichterzeugung von LED. Während sich Glühlampen nicht allzu schnell um die Wechselspannung scheren, und Leuchtstofflampen zwar viel schneller, aber immer noch langsam genug, reagieren, sind LED verdammt schnelle Elemente. Man kann sie bei Datenraten von bis zu 100 Mbit/s einsetzen. Ihr Licht steigt praktisch trägheitslos an und fällt leider ebenso schnell ab. Und geht dabei auch durch Null, was bei konventionellen Leuchtmitteln nicht möglich ist.

Die Sache ist problematisch in der KfZ-Beleuchtung (hier), aber insbesondere für Leute, die harte Arbeit am Bildschirm verrichten. Ihre Regelung vom Bildschirm (Helligkeit), gesetzlich vorgeschrieben (ArbStättV), funktioniert leider meist wie unten beschrieben. Übrigens, auch für die Beleuchtung ist die Qualität gesetzlich vorgeschrieben.

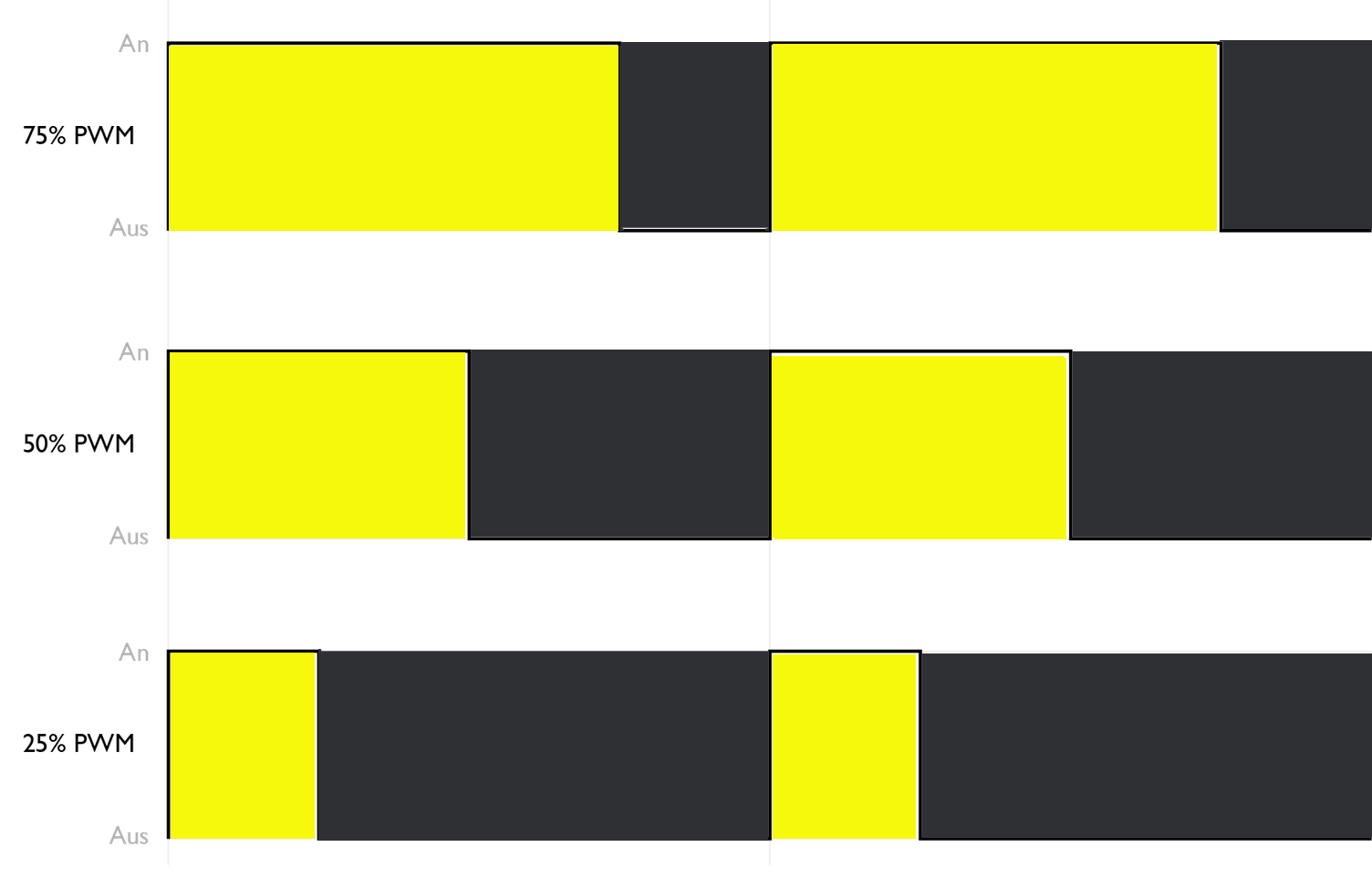

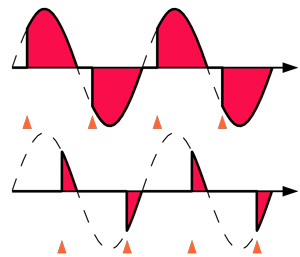

Die einfachste Helligkeitsregelung, deswegen sehr beliebt bei Herstellern, funktioniert mit An- und Ausschalten der Diode. Die Länge des eingeschalteten Signals zu der des ausgeschalteten ergibt dann die Helligkeit. Daher der Name Pulsweitenmodulation (PWM).

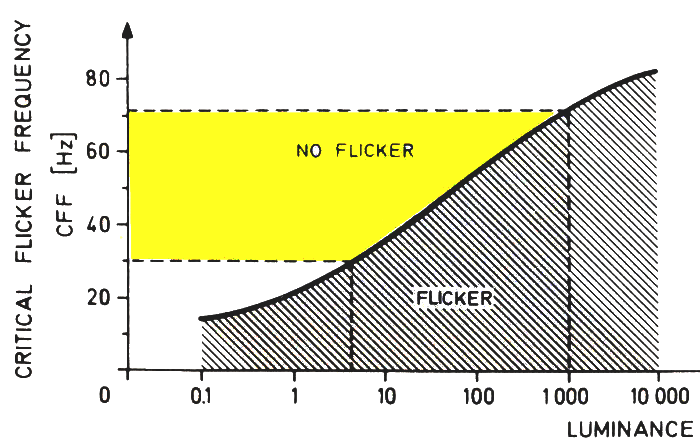

Steuerungen, die das Licht dimmen, müssen schnell genug sein, damit das Auge die dunkle Phase nicht merkt. Die Frage ist, wie schnell. Das hängt davon ab, was man vermeiden will. Flimmern, Flackern, oder … Üblicherweise ging man früher davon aus, dass eine Frequenz oberhalb der Flimmerverschmelzungsfrequenz (FVF) hinreiche. In der Literatur konnte man dafür Werte von 20 Hz bis etwa 50 Hz lesen. Das hängt von vielen Faktoren ab, insbesondere von der Helligkeit und Größe des Objekts. Das Bild rechts zeigt in etwa die Grenze für normale Bildschirme, die bei 71 Hz liegt. Gesunde Menschen mittleren Alters, die unbewegt auf den Bildschirm gucken, mögen damit zufrieden sein. Damit darf sich aber kein Arbeitgeber zufrieden geben. Denn nicht wenige Mitarbeiter setzt man der Gefahr aus, Kopfschmerzen oder Migräne zu bekommen.

(3) Die Helligkeit der Bildschirmanzeige und der Kontrast der Text- und Grafikdarstellungen auf dem Bildschirm müssen von den Beschäftigten einfach eingestellt werden können.

(6) Die Beleuchtungsanlagen sind so auszuwählen und anzuordnen, dass dadurch die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten nicht gefährdet werden.

Leider berücksichtigt das Bild zwei Dinge nicht: Alter des Beobachters und Sehaufgabe. Bei jüngeren Menschen kann der Wert bei über 100 Hz liegen. Und diese sind empfindlicher Gegen Kopfschmerzen. Aber das Entscheidende ist die Sehaufgabe. Guckt ein Mensch stur auf eine Stelle auf dem Bildschirm, merkt er möglicherweise kein Problem. Bewegt sich sein Auge häufig, kommt es zu einem "Stroboskopeffekt". Den kennt man von alten Monumentalschinken mit römischen Kampfwagen, deren Räder sich erst langsam drehen, dann stehen bleiben, dann aber auch noch rückwärts drehen. Will man den Effekt vermeiden, muss sich das Licht sputen, bis zu 1.000 Hz können erforderlich sein. "Für eine wahrnehmungsgerechte Beleuchtung, die mittels PWM gedimmt wird, ist demnach eine PWM-Frequenz um 700 Hz erforderlich." heißt es in einer Arbeit, in der ein Doktorand der Sache auf den Grund gegangen ist.

Wer sich eingehend mit dem Problem befassen will, mag die gelinkte Doktorarbeit lesen (hier): Flimmereffekte von pulsweiten-modulierter LED-Beleuchtung von Dmitrij Polin. Wer dazu keine Lust hat, sollte sich Monitore oder Beleuchtungen ohne PWM kaufen.

Corona und Licht - Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

Wem die täglichen Nachrichten zu, über oder um Corona auf die Nerven gehen: Es gibt eine größere Gefahr für die Gesundheit, die auch die Corona-Gefahr einschließt.

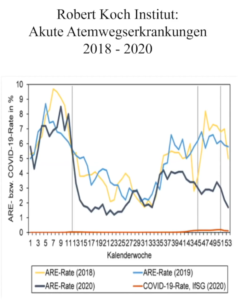

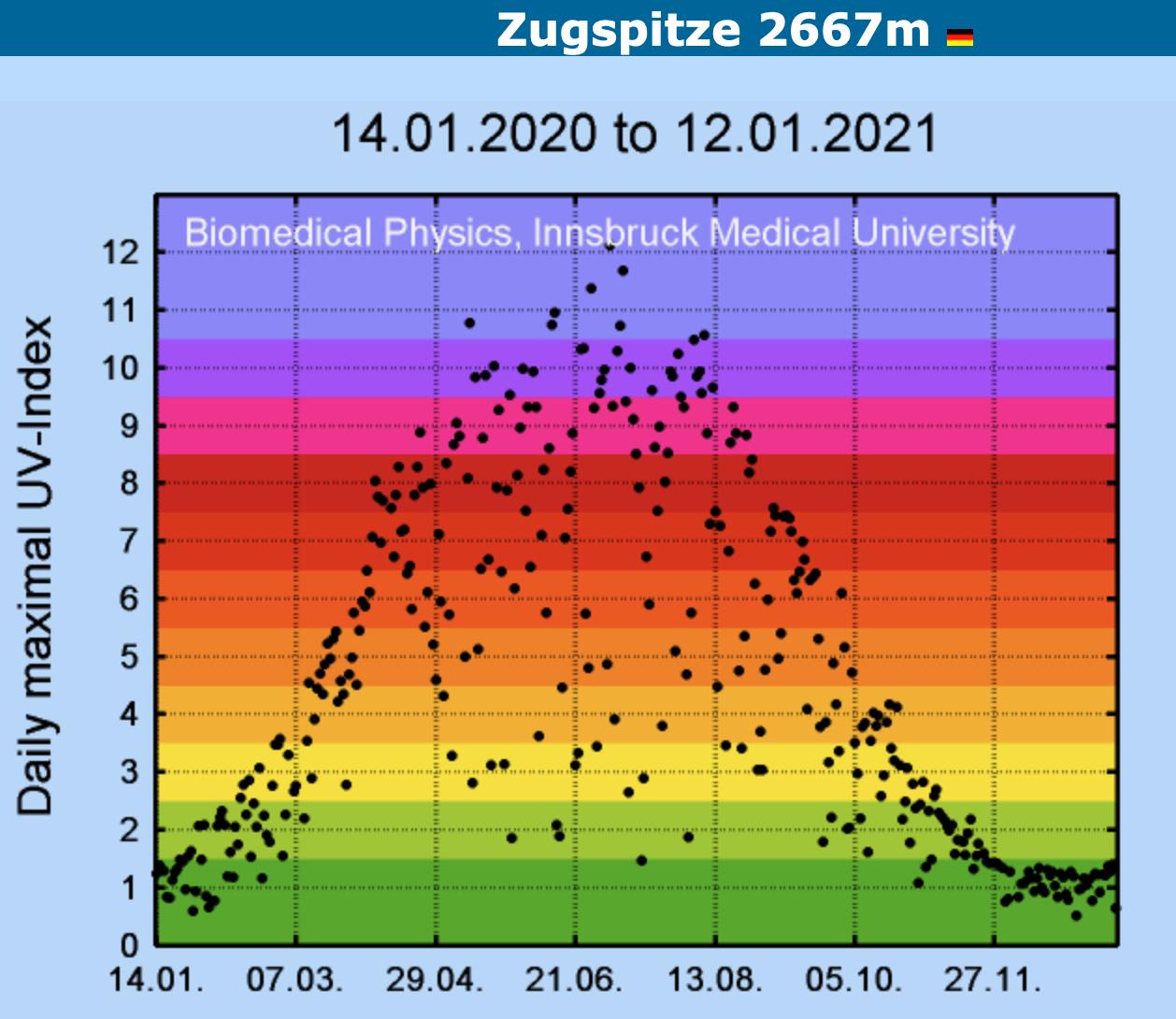

Mitteleuropäer heller Haut halten es länger durch als solche mit dunklerer, aber irgendwann ist es Schluss. Gemeint ist der Schutz des Menschen gegen Viren aller Art, den der Vitamin-D-Haushalt bestimmt. Und den bestimmt das Wetter, genauer gesagt, die Jahreszeit. Ab Oktober jeden Jahres hört die Sonne bei uns auf, UV zu produzieren. Und UV braucht der Mensch in erster Linie, um Vitamin D3 zu erzeugen. Dieser dient nicht nur der gesunden Entwicklung von Knochen, sondern auch der Immunabwehr. Dass die Grippeviren etwa in Februar am heftigsten zuschlagen, hängt auch damit zusammen, dass kaum jemand noch Vitamin D im Blut hat. Und auch wenn der im Januar auf der Zugspitze hockt.

Dieses Jahr ist ein anderes, denn viele Menschen, die früher im Herbst in südlichere Gefilde gezogen sind, sind im Corona-Jahr zu Hause geblieben, wenn nicht buchstäblich ganz zu Hause. Nie hatten es die Viren einfacher, einen Angriff zu starten und auch erfolgreich zum Ergebnis zu kommen … Daher bitte zu Gegenmaßnahmen greifen. Welche? Sage ich lieber nicht, weil ich keine Pillen verschreiben will. Am besten den Vitamin D-Spiegel im Blut prüfen lassen. Sie werden sich wundern.

Wenn Sie zu den eifrigen Lesern der direkten und indirekten Werbung von Sonnencremeherstellern gehören, sollten Sie sich besonders beeilen. Denn der UV-Index, der die "gesundheitliche Gefährdung" durch UV plakativ darstellt, schützt Sie nur gegen den Sonnenbrand bei übermäßiger Bestrahlung. Dagegen kann man sich auch ohne sich einzuschmieren schützen. Wenn sich Ihr Immunabwehr verabschiedet bis zum nächsten Sommer, könnte es sein, dass der ohne Sie kommt.

Hier habe ich den Spezialisten für Sie befragt:

shortcode

Blendung oder Späte Rache der einäugigen Lösung

Wenn einer heute im Büro sitzt und seinen Blick gegen die Decke schweifen lässt, wird er etwa mit 70% Wahrscheinlichkeit etwas sehen, was eigentlich schon lange nicht mehr da sein durfte, weil als gesundheitsschädlich nachgewiesen. Das sind Leuchten, deren Sinn nur derjenige verstand, der sie auf den Markt brachte. Sie sollten Reflexionen auf den Bildschirmen vermeiden und so dem "Sehkomfort" dienen. Nachgewiesen mit einem Bildschirm, der etwa 1965 entworfen wurde. Der hatte zwar in der Praxis nie Probleme gemacht, weil konstruktiv gut gegen Fremdlicht abgeschirmt. Man brauchte aber ein Objekt für Versuche, die ein Problem aufwerfen sollten. Als der Bildschirm nicht reflektieren wollte, wurde er einfach gekippt. Denn die Leuchte sollte die (Er)Lösung bringen. Was an deutschen Bürodecken heute hängt, ist noch zu einem großen Teil die Nachfolger der damaligen "bildschirmgerecht" entblendeten Leuchte, wenn nicht sie selbst. Denn Beleuchtung wird zum Leidwesen der Hersteller nicht so häufig erneuert. Vielleicht hilft uns die LED, die loszuwerden. Die passt nämlich nicht zu dem Konzept, wonach sie zu stark blendet. Tut aber in der Realität nicht.

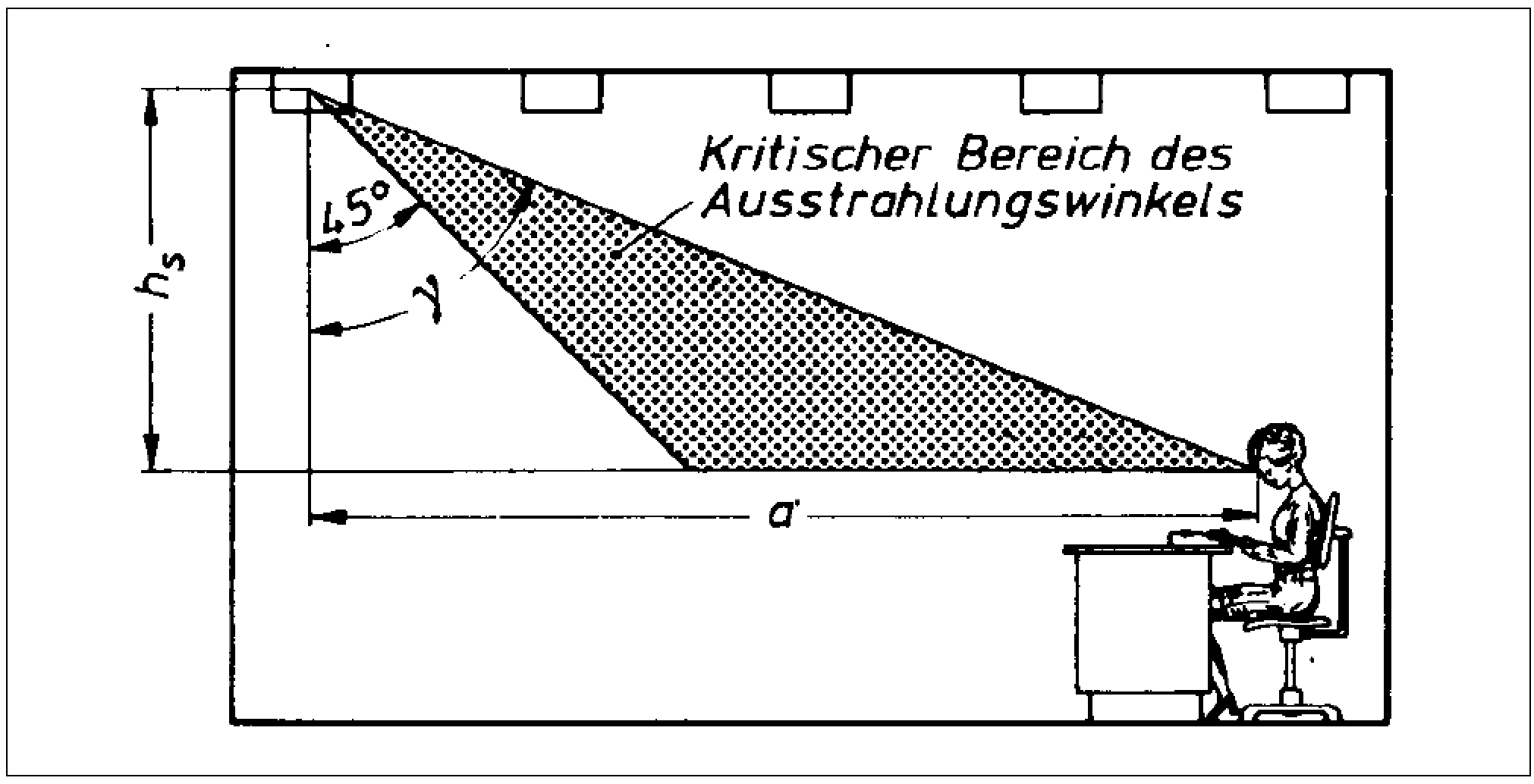

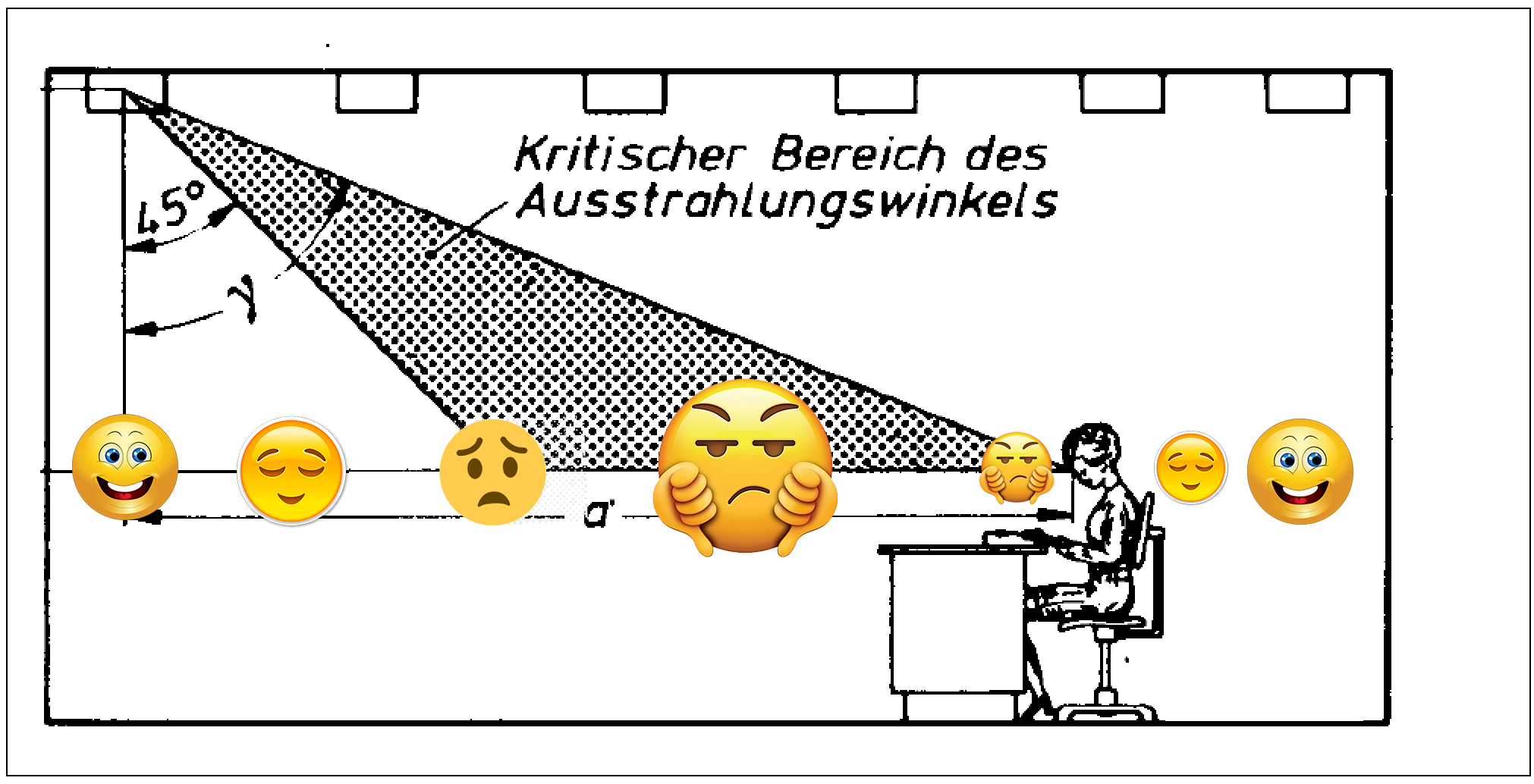

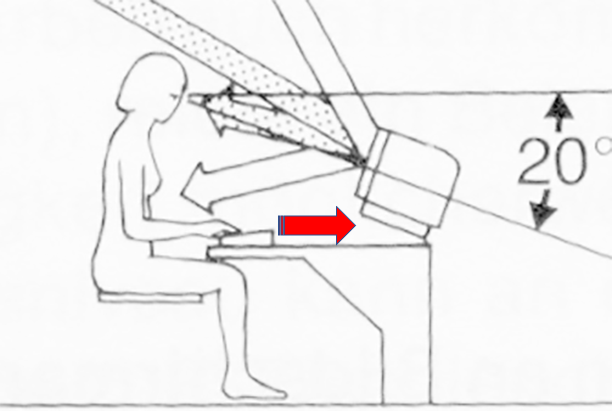

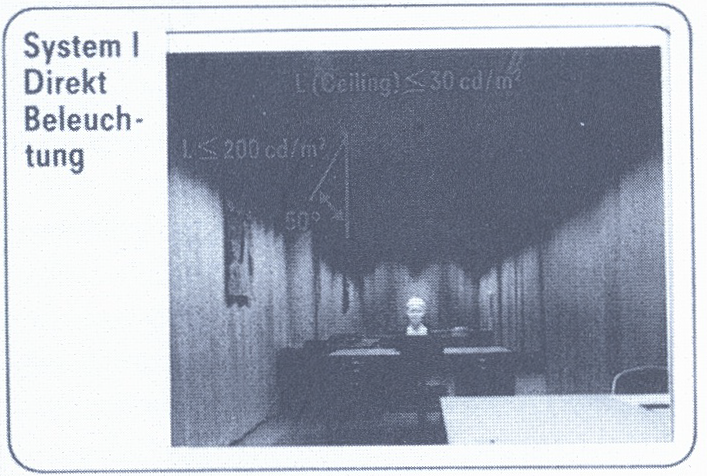

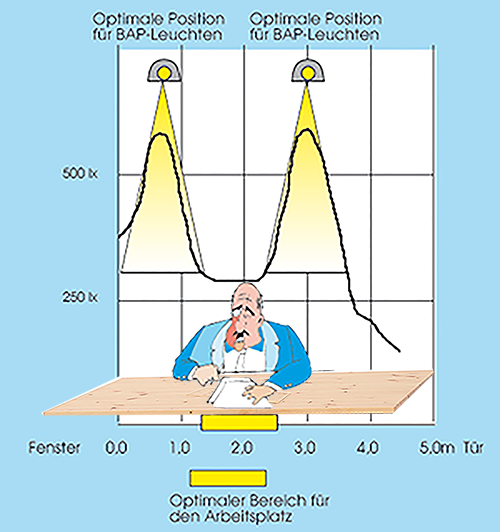

Das Konzept beruhte auf diesem uralten Bild, dessen Sinn kaum jemand versteht, diejenigen eingeschlossen, die es im Lauf der Jahre "modernisiert" haben.

Ich will es kurz erklären. Wer unter der Leuchte sitzt, wird nicht geblendet. Wenn er (eigentlich sie) weiter rechts rückt bis zur grauen Zone, wird er immer noch nicht geblendet. Zwischen dem Beginn der grauen Zone und Ende, wo die Dame platziert ist, ist der kritische Bereich. Dort darf man entweder nicht sitzen, oder die Leuchte darf dort nicht so hell leuchten. Damit es jeder versteht, habe ich das Bild etwas aufgebohrt. Die Emojis zeigen, wie sich die Dame fühlt, wenn sich ihr Kopf an dem Platz befindet, an dem sich das jeweilige Bildchen befindet.

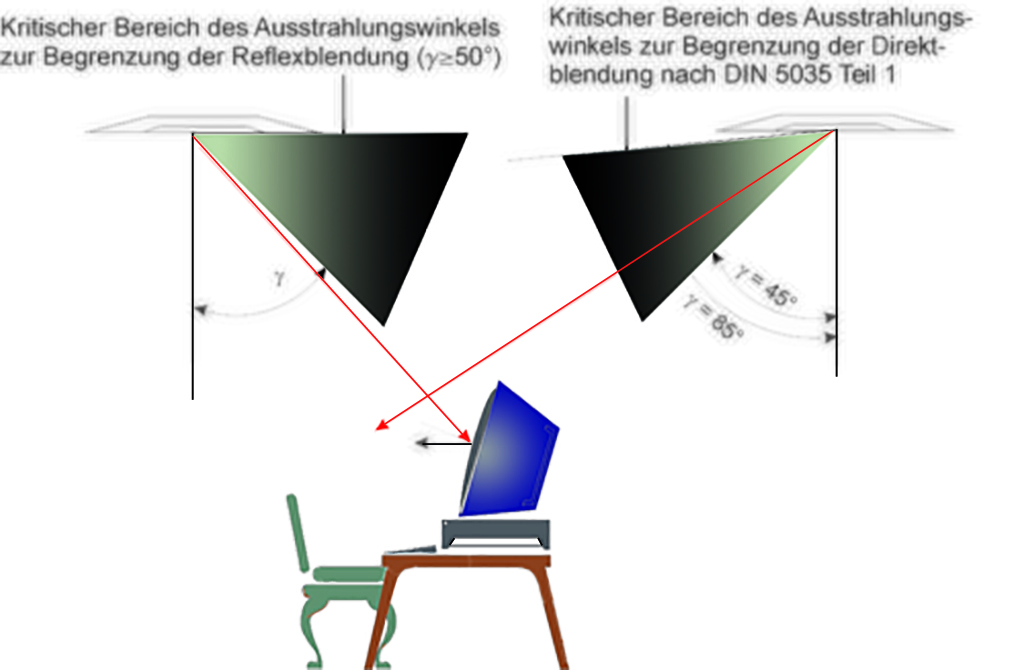

Man kann die Sache auch einfacher erklären: Von 0º bis 45º darf die Leuchte so viel Licht senden, wie sie lustig ist. Ab Gamma - also z.B. 50º - ebenso. Das ist nicht so kritisch.

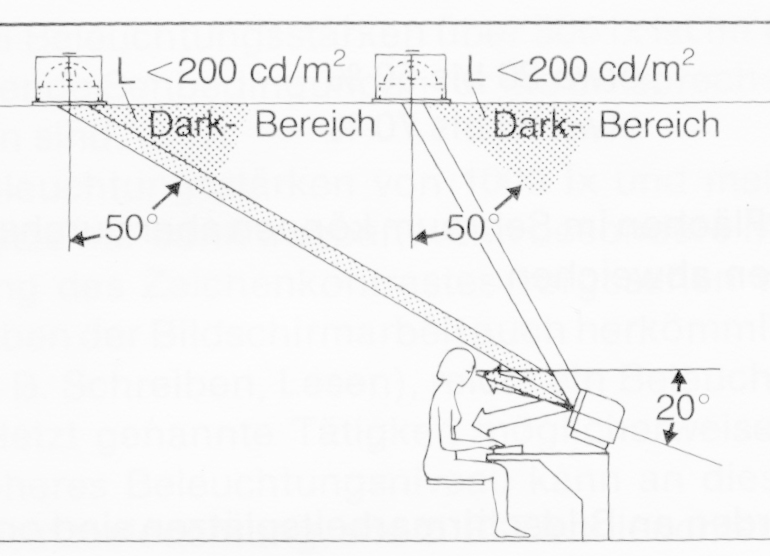

Mit dem Bildschirm am Arbeitsplatz kam nunmehr ein Sehobjekt auf den Tisch, dem solche Leuchten überhaupt nicht schmeckten. So wurde der graue Bereich so eingeschränkt, dass sich die Leuchte an keinem Bildschirm abbilden würde. Theoretisch geht es ja. In den Kinos waren Leuchten, die nie in Richtung Leinwand strahlten, schon immer üblich. In Büros geht es nicht, weil man nie weiß, wo sich das Publikum befindet. So musste die Abstrahlung rundherum begrenzt werden. Dadurch entstand die sog. BAP-Leuchte mit "Gamma" 50º und maximal 200 cd/m2 außerhalb von 50º.

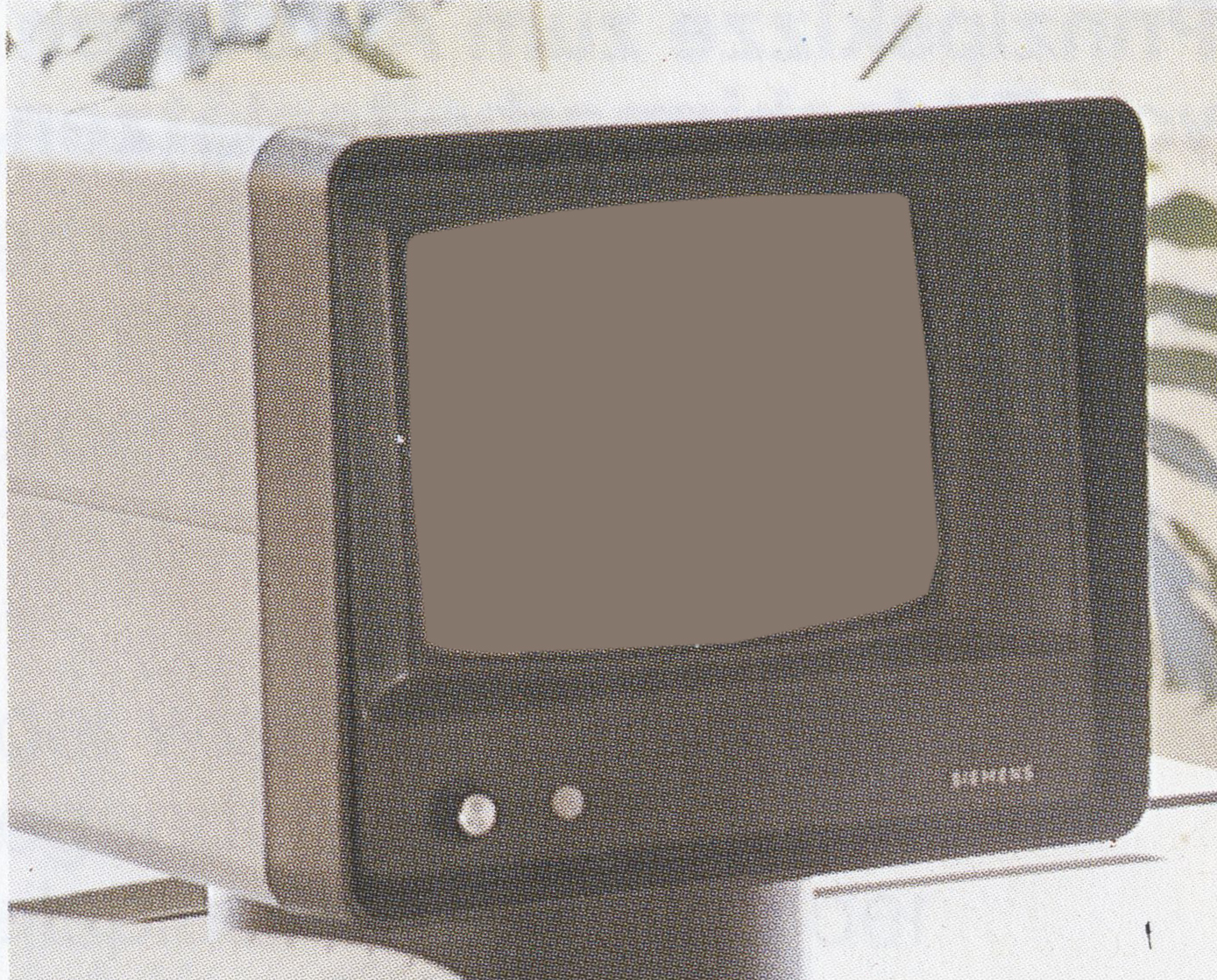

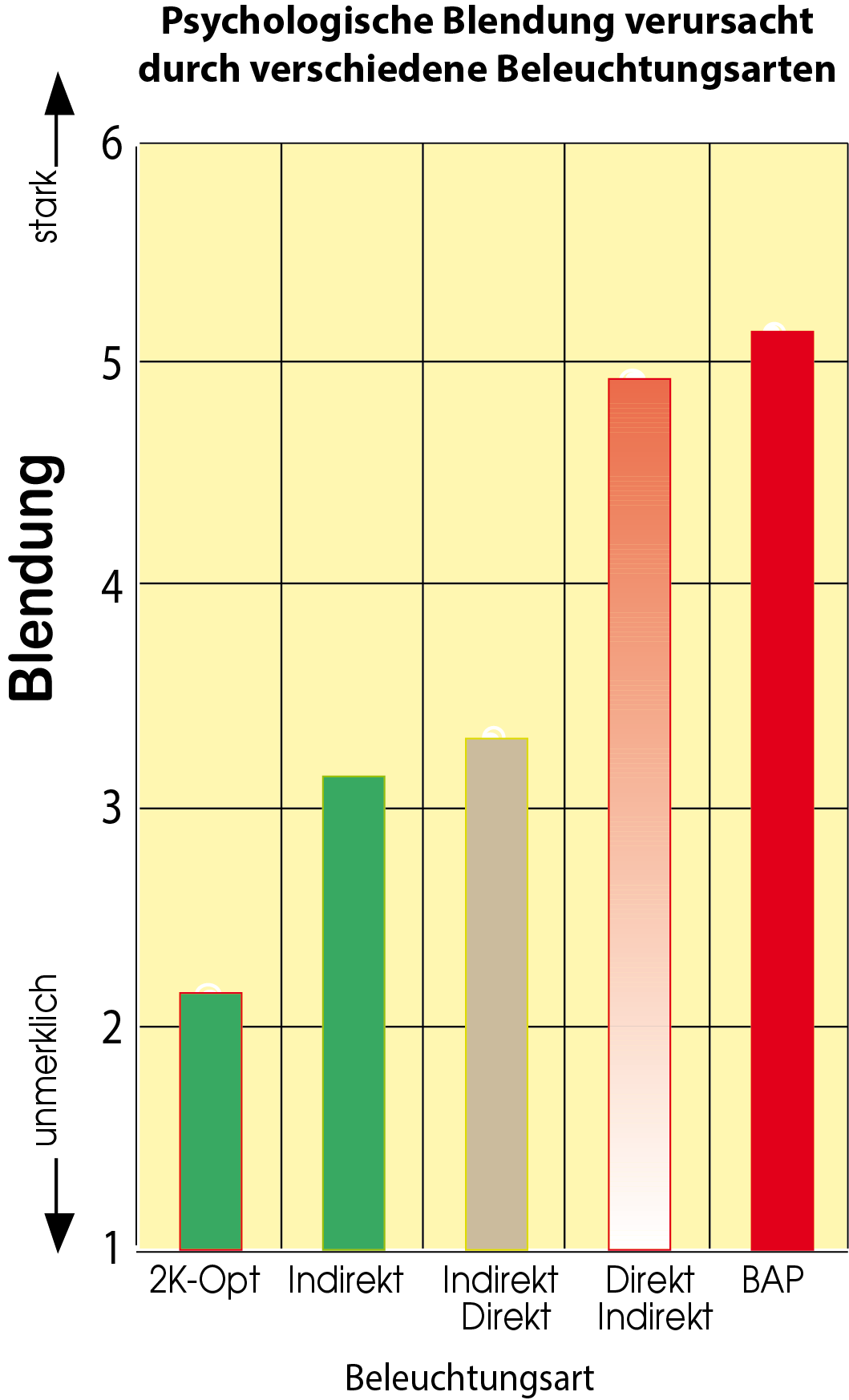

Dadurch dachte man, würden die Leuchten so blendfrei wie noch nie. Weniger Licht seitlich abgestrahlt, weniger Blendung … Dummerweise haben Menschen wenig Ahnung von Lichttechnik und wurden deswegen durch diese Leuchten mehr geblendet als durch jede andere Leuchte, die sich ein Stückchen Decke in deutschen Büros erobern konnte. Die Büros hatten einen echten Höhlenlook bekommen. Man hätte es aber auch während der Untersuchungen sehen können, die zu dieser Leuchte geführt hatten. So sah nämlich der Raum aus, den die Probanden im Labor bevorzugt haben sollen. Ich weiß nur nicht, was die im Tee hatten.

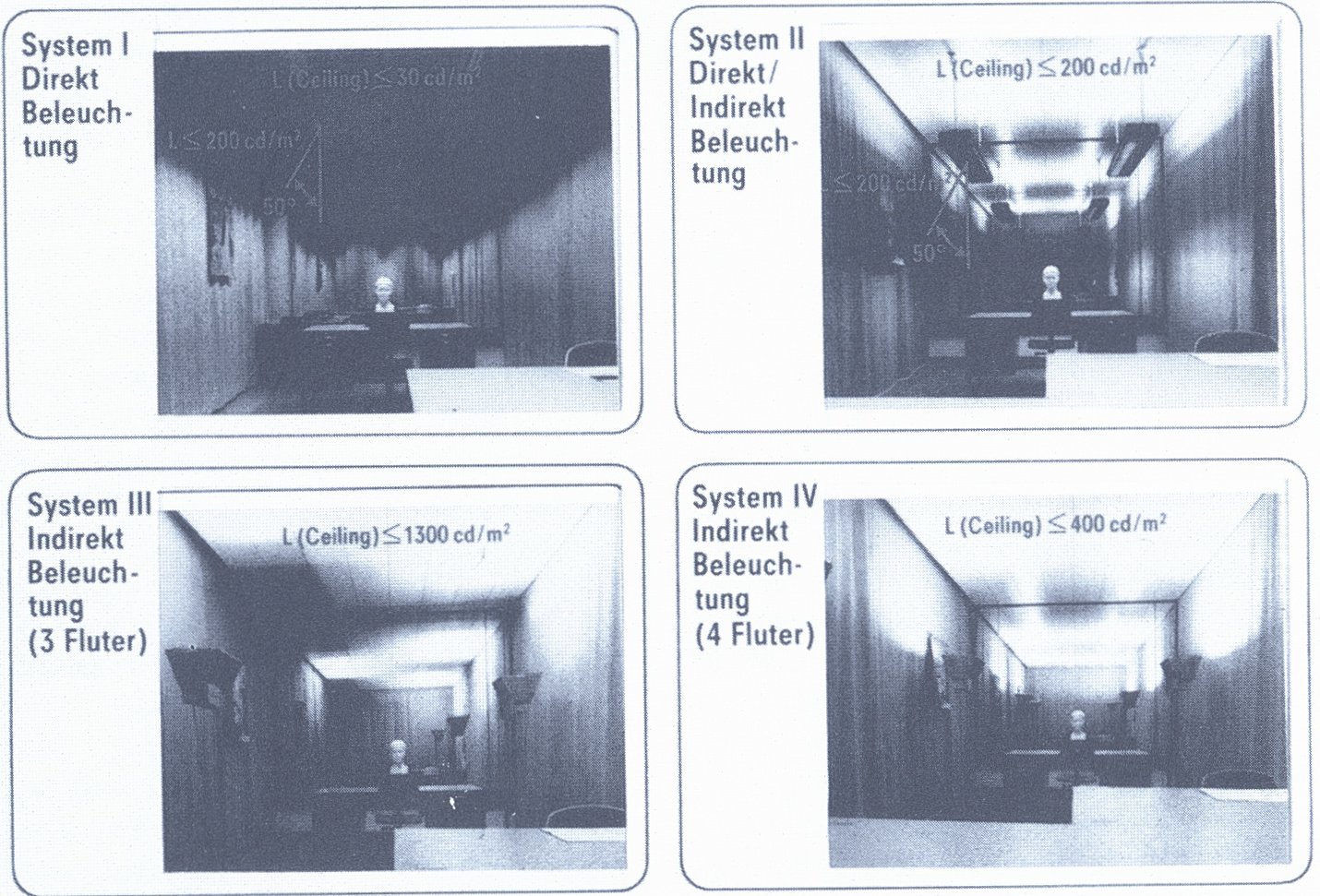

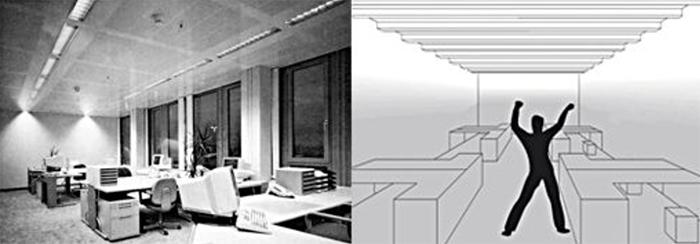

Damit keiner glaubt, ich hätte das Bild gephotoshopped, um es schlimm erscheinen zu lassen, hier die Vergleichsobjekte aus demselben Buch mit dem selben Scanner aufgenommen und völlig unbearbeitet eingefügt. Man muss sich nur noch fragen, warum man solche Versuche macht. Im vorliegenden Fall war der Fall klar. Die Leuchte gab es schon unter anderem Namen. Es musste nur noch "bewiesen" werden, dass sie auf Bildschirmen nicht reflektiert wird. Dann konnte das Marketing verkünden, man habe die Lösung der Augenprobleme der Computerbenutzer gefunden. Die neue Lösung musste naturgemäß eine dunkle Decke ergeben. Dass dies den lichttechnischen Erkenntnissen widersprach, stand in alten Büchern. Aber Hand Aufs Herz, wer liest denn alte Bücher, wenn eine Innovation proklamiert wird?

Damit keiner glaubt, ich hätte das Bild gephotoshopped, um es schlimm erscheinen zu lassen, hier die Vergleichsobjekte aus demselben Buch mit dem selben Scanner aufgenommen und völlig unbearbeitet eingefügt. Man muss sich nur noch fragen, warum man solche Versuche macht. Im vorliegenden Fall war der Fall klar. Die Leuchte gab es schon unter anderem Namen. Es musste nur noch "bewiesen" werden, dass sie auf Bildschirmen nicht reflektiert wird. Dann konnte das Marketing verkünden, man habe die Lösung der Augenprobleme der Computerbenutzer gefunden. Die neue Lösung musste naturgemäß eine dunkle Decke ergeben. Dass dies den lichttechnischen Erkenntnissen widersprach, stand in alten Büchern. Aber Hand Aufs Herz, wer liest denn alte Bücher, wenn eine Innovation proklamiert wird?

Diese vier Szenarien wurden Probanden in einem Labor dargeboten. Sie sollten daraus diejenigen wählen, die nach ihrem Empfinden die beste Beleuchtung ergeben würde. Die Bilder stammen aus einem Artikel in einem Buch aus der Feder einer der Projektmitarbeiter. Die hellen Decken wurden abgelehnt. Die Probanden bevorzugten entgegen früherer Vermutungen eine tiefstrahlende Leuchte.

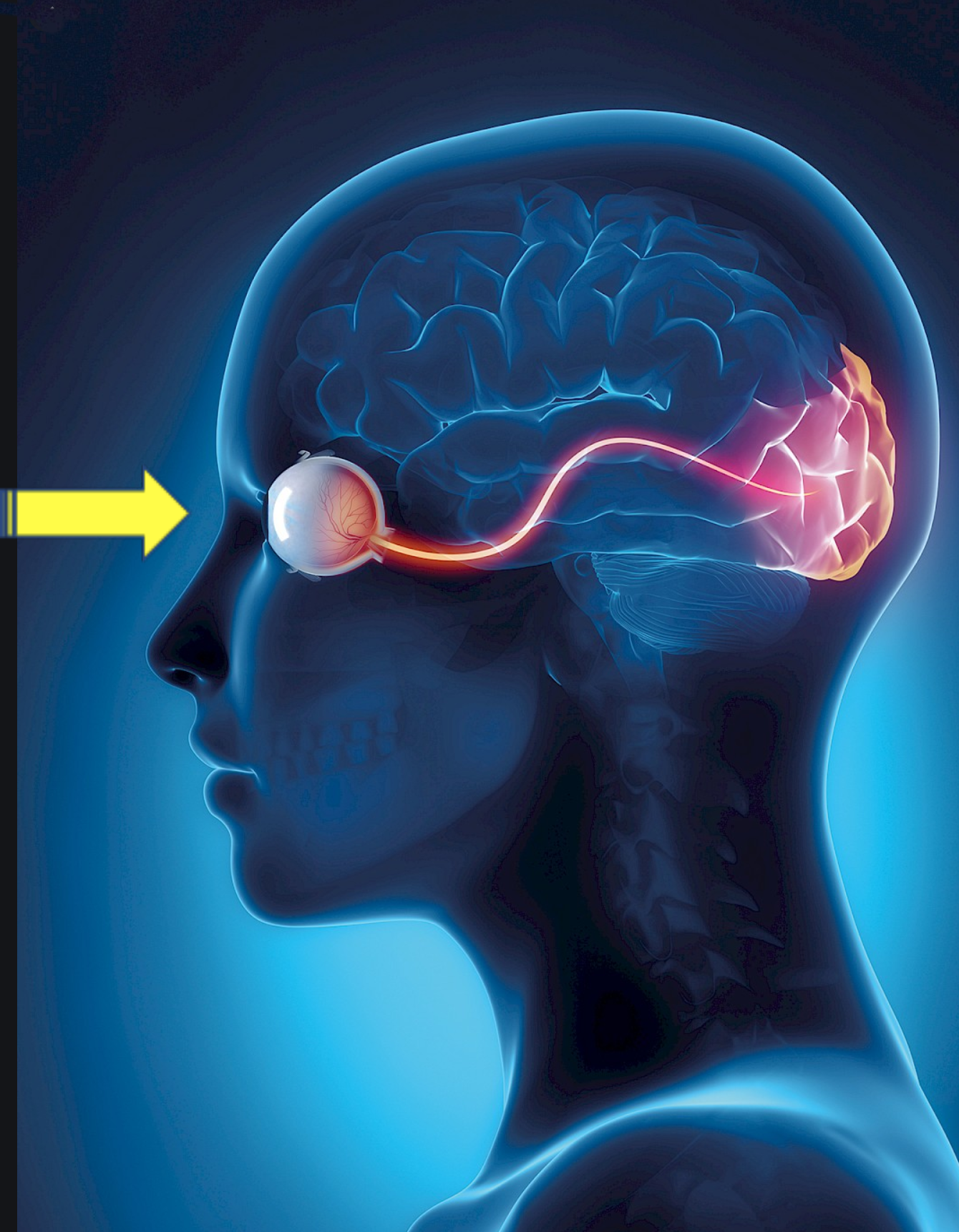

Nun sind paar Jahrzehnte ins Land geflossen, und man weiß, dass Licht nicht nur dem Sehen dient. Es soll der Gesundheit - auch - dienen. Jetzt fallen die Sünden einem auf die Füße. Denn die "gesundheitliche" Wirkung bemisst sich an der Menge des Lichts, das ins Auge geht. Wie kommt aber Licht aus Leuchten, die optimiert sind, damit sie ja keine Bildschirme stören, in die Richtung, in der diese stehen? Mit anderen Worten: Beleuchtungen wurden schon immer auf Horizontalbeleuchtungsstärke getrimmt. Jetzt ist Vertikalbeleuchtungsstärke gefragt. Laut Einstein kann man die Flugkurve des Lichts biegen. Dazu braucht man große Massen, und die größten Planeten schaffen paar Grad. Wir brauchen Massen, die 90º schaffen! Wie schaffen wir das? Die Lösung, die Leute herausgefunden haben, die sich mit Licht und Gesundheit beschäftigen, sei hier skizziert. Links die Leuchte, die die Bildschirme in Ruhe lässt, rechts die Beleuchtung, die gesund sein soll bzw. kann.

Wie man in anderen Ländern das gesunde Licht ins Auge schaffen soll, ist nicht unser Problem. In Deutschland haben es zwei Männer geschafft, die nicht an Beleuchtung, sondern an den Menschen dachten. Sie wiesen nach, dass der Mensch am Arbeitsplatz die Kommunikation mit der Natur braucht. So ist seit 1975 Gesetz in Deutschland, dass Arbeitsräume eine Sichtverbindung nach draußen haben müssen. Und das durch klare Fenster in Augenhöhe. So kommt das Licht, das der Gesundheit dient, ins Auge.

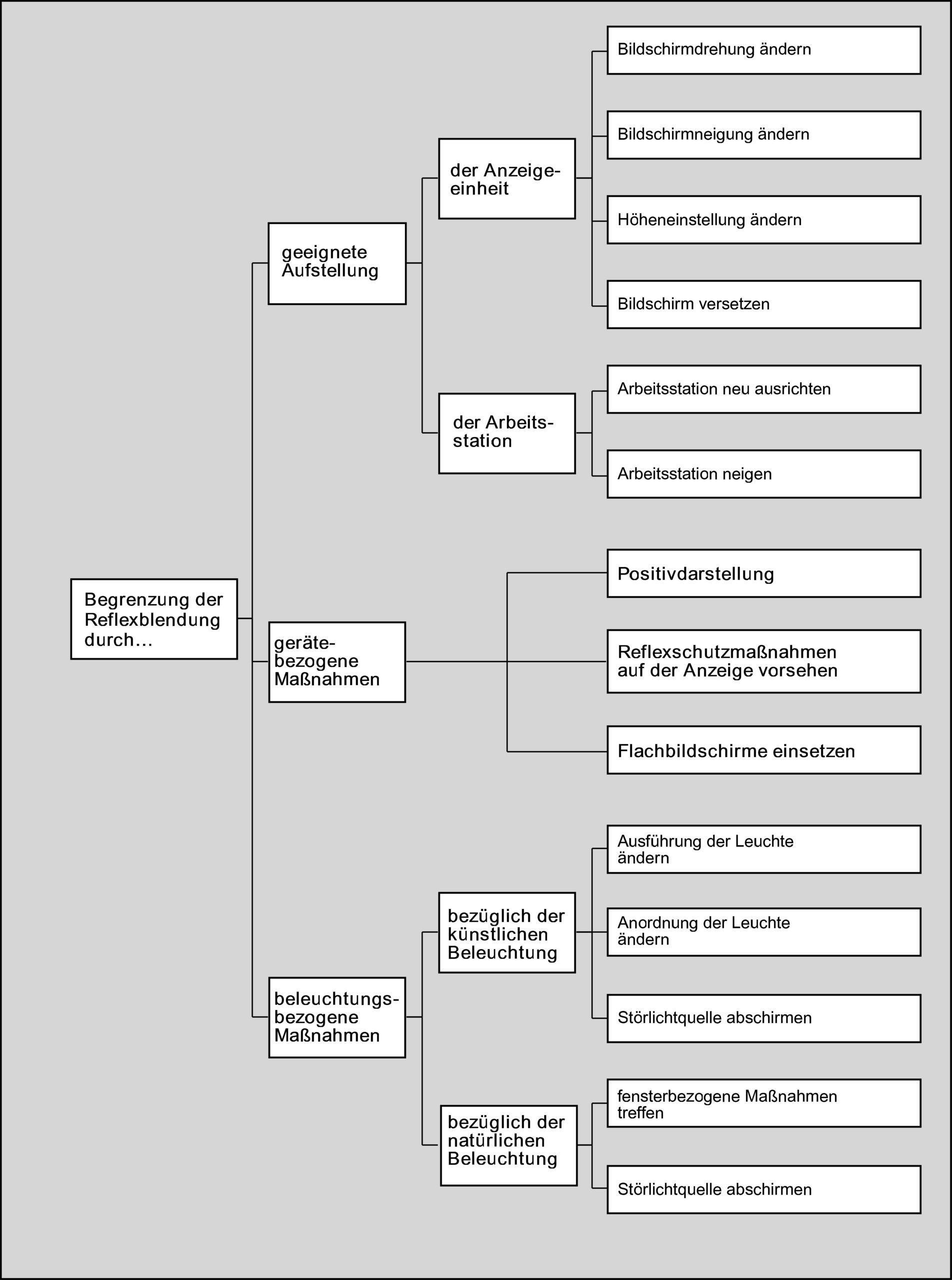

Naturgemäß kann kein Gesetz Bildschirme entspiegeln. Nach den physikalischen Gesetzen geht es aber. Zudem gibt es viele Möglichkeiten, um Störungen auf dem Bildschirm zu vermeiden, warum um Himmels Willen gerade die Beleuchtung verändern, zumal dies bei Tage eh unwirksam ist? All die Möglichkeiten, die hier abgebildet sind, wurden in den 1980ern in eine internationale Norm eingebracht, die aber die Lichttechniker scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Den heutigen Bildschirmen ist die Beleuchtung ziemlich egal. Sie sind hinreichend robust gegen Fremdlicht. Interessant ist aber, seit wann die so robust sind. Ein gewisser Dr. Bauer aus Dortmund hatte gegen Ende der 1970er Jahre einen Bildschirm entwickelt, der auch bei 8000 lx darauf gut lesbar war. Da in den Büros die Beleuchtung auf einem Bildschirm gerade mal 150 lx ausmacht, war das Gerät also 50 mal robust. Bei üblichen Bildschirmen betrug der Faktor nicht 50, aber 5 reichen auch. Wie man Bildschirme entblendet, wusste man auch in den 1960ern. Warum musste man dennoch eine Beleuchtungslösung entwickeln, die so gut wie niemand brauchte?

Ich erzähle das ein andermal. An dieser Stelle sei aber gesagt, dass die auf die wundersame Weise entstandene Leuchte, die später sogar Norm wurde, nicht einmal ihre ureigenste Aufgabe ordentlich erfüllte, den Arbeitsplatz zu beleuchten. Ob dies der Fall ist, die ordentliche Beleuchtung des Arbeitsplatzes, stellte die deutsche Gewerbeaufsicht immer mit einer Messung auf dem Tisch vor der arbeitenden Person fest. Wo denn sonst? Die frisch genormte Beleuchtung des Bildschirmarbeitsplatzes dachte aber nicht daran. Denn sie sollte ja den Bildschirm nicht stören. So strahlte die Leuchte ihr Licht halt woanders hin, wo es nicht störte. Wenn man die Verteilung des Lichts auf dem Tisch maß, kam so eine Verteilung zustande. Also 700 lx am Tischende und 275 lx vor dem Benutzer. Und das meiste Licht landet auf dem Teppich. Das hätte man eigentlich nicht messen müssen. Es war bereits bei der Planung der Leuchte berechenbar. Dennoch rief diese Kurve bei meinen Vorträgen Verwunderung hervor. Und ein Zuhörer sagte: "Warum zeigen Sie denn Produkte von Leuten auf, die nicht richtig planen können?" Sehr dumm … Denn zufällig war gerade dieser Zuhörer der Konstrukteur der von mir untersuchten Leuchte und seine Firma hatte den Planungsauftrag für die Beleuchtung ausgeführt.

Obwohl die Leuchten mit bildschirmgerechter Entblendung sowie ihre vielen Gesinnungsgenossen deutsche Bürodecken noch zieren, gibt es den "Erfinder" davon nicht mehr. Dieser war seinerzeit der Marktführer, hatte seine "Lösung" der gesamten Branche aufgedrängt. Jetzt gibt es die Branche immer noch, weil man sie braucht. Den Erfinder gibt es indes nicht mehr.

Wer noch ein Bisschen Zeit hat kann die "Story einer Beleuchtung, die niemand mag" lesen (hier). Dort wird erzählt, warum für 37% der deutschen Führungskräfte ihr Traumarbeitsplatz nur Tageslicht hat.

Man kann alle Leute einige Zeit

zum Narren halten und einige Leute die ganze Zeit -

aber alle Leute die ganze Zeit zum Narren halten, das kann man nicht.

Abraham Lincoln

Kann man Licht für sich allein bewerten?

Ganz sicher nicht. Die Bilder zeigen es. Man sieht Licht in Farben, und Farben sieht man im Kontrast. Das wissen alle, die sich mit Licht und Farbe beschäftigen. Warum versucht aber die oberste Etage der lichttechnischen Vereine der Welt einen Standard zu schaffen, der die vorteilhaften Wirkungen von Licht allein betrachten will?

Der Himmel weiß warum. Ich ahne es nur. Ein ThinkTank, oder sagen wir mal bescheidener, ein Beratungsunternehmen hat denen eingetrichtert, Licht sei nicht nur zum Sehen da. Es hätte viele andere Wirkungen. Das haben zwar schon die Alten Römer gewusst. Aber deren Licht war ein anderes. Wie denn das? Ist die Sonne damals im Westen aufgegangen? Sie denkt nicht daran, sich die Mühe zu machen, um Menschen zu überraschen. Die geht zwar jeden Tag etwas später auf, wenn es Winter wird, und früher, wenn es gen Sommer geht. Aber alles bleibt beim Alten und so steuert die Sonne die Lebensläufte von Tier und Pflanze. Der Wolf wie der Spinat wissen, wann es Tag wird oder Nacht. Menschen nicht mehr. Sie haben das künstliche Licht erfunden.

Und so künstlich wie das Licht ist, ist auch seine Definition. Licht ist, was eine Sehempfindung hervorruft. Und Tageslicht? Derjenige Teil der globalen Strahlung, der eine Sehempfindung hervorruft. Und diesen Teil der Sonnenstrahlung hat weder der Wolf, noch der Spinat, noch jemals ein Mensch für sich allein erlebt. Die Weisheit, was Tageslicht sein soll, steht in einem Wörterbuch der Lichttechnik, und das schon lange. Kommt aber nie ans Tageslicht, denn dummerweise guckt da niemand hinein, weil es davon nur wenige Exemplare weltweit gibt. Jetzt schreibt man einen Standard, damit es jeder lernt.

Nur dumm, dass selten jemand etwas lernen will, was ihm seine Gene anders erzählen. Jede Körperzelle besitzt mehrere innere Uhren, die sich am Lauf der Sonne orientieren. So arbeitet die Leber zwar im Tagesrhythmus, aber zeitverschoben zum Magen. Wer es wissen will, was das bedeutet, kann mal die Alkoholration, die nachts bei ihm zur Erheiterung führt, zum Frühstück einnehmen. Da Milliarden von Zellen jeweils mit inneren Uhren ein ziemliches Chaos bedeuten, gibt es einen Masterclock, der im Gehirn sitzt. Und den steuert die Sonne.

Biologen, die sich mit dem Thema beschäftigen, haben herausgefunden, dass man den Tagesrhythmus mit nächtlichen Lichtbeigaben ändern kann. Eigentlich ist die Erkenntnis so neu auch nicht. Jeder, der nachts durch ein Licht geweckt wird, braucht eine Menge Zeit, um wieder einzuschlafen. Am nächsten Tag ist sein Körper zuweilen aus dem Ruder gelaufen bzw. fühlt sich an wie gerädert. Und ob man sich gestört fühlt durch ein Licht so um 22:00 Uhr, hängt von der Jahreszeit ab. Im Sommer ist um diese Zeit Abend bei uns, später Nachmittag am Nordkapp und tiefe Nacht in den Tropen. Nicht umsonst ist der Artikel "Wie lange dauert die Nacht" (hier), den ich vor zehn Jahren mitten in der Polarnacht in Tromsø geschrieben hatte, der meistgelesene in diesem Blog. Wie sich die Jahreszeiten auf unseren Masterclock auswirken, wissen die Biologen hingegen nicht so genau. Sie heißen nämlich Chronobiologen und beschäftigen sich vornehmlich mit dem, was ein Chronometer anzeigt, mit der Tageszeit. Was der Kalender anzeigt, die Jahreszeit, bleibt hingegen unterbelichtet. Kein Wunder, ein Forschungszyklus würde ja 365-mal so lang sein wie bei der Tageszeit.

Anders als Chronobiologen, die sich mit Körperrhythmen allgemein beschäftigen, also circadian, circannual, ultradian, infradian etc., haben sich die Lichttechniker auf die circadiane eingeschossen. Das ist sicher lohnend. Ändert man die circadiane Rhythmik entgegen den biologischen Gegebenheiten, z.B. durch eine Schichtarbeit, stört man die Gesundheit. Ergo: man kann - könnte? - biologisch wirksames Licht produzieren, das das Gegenteil bewirkt, also gesund macht. Das ist keine Theorie mehr, man benutzt es seit langem in der Therapie, auch in der Psychiatrie.

Darf man etwas, was in der Therapie wirksam ist, auf gesunde Menschen anwenden? So etwa Antibiotika? Gott verhüt's. Es reicht, wenn die Hühner das Zeug fressen und mit auf die Pfanne bringen. Aber es gibt tausend andere Dinge zwischen Therapie und gesunder Prophylaxe, so etwa Vollkornbrot oder rohes Gemüse. Ob man die zum Stärken des Zahnbetts nimmt oder zur Linderung einer Erkrankung, ist egal. Es nützt. So könnte man durch Einwirken auf den circadianen Rhythmus mit Licht positive Effekte hervorrufen. Die Gretchenfrage ist, kann man das auch? Und: wenn man mit künstlichen Mitteln eine circadiane Wirkung hervorruft, was sagt der längerfristige Rhythmus, der circannuale, dazu?

Davon will die Lichttechnik nichts hören. Mir hat ein internationaler Experte offiziell geschrieben, ich müsse in einem normativen Werk das Wort circarhythm* in circadian ändern. Seitdem ist der Experte bei mir abgemeldet. Wer Licht allein ohne die Materie, die es sichtbar macht, beurteilen möchte, handelt gegen jede Erfahrung in der Physik und auch in der Psychologie. Man versucht, den lichten Tag nachzuahmen. Fragt sich aber nicht, welchen. Vor allem drückt man sich vor der wahren Gretchenfrage: was machen wir mit der Nacht, die die Menschen zum Tage gemacht haben?

*Circarhythm umfasst Körperrhythmen, die etwa - daher circa - den physikalischen entsprechen. Aber halt nur etwa. Zeitgeber synchronisieren diese auf die exakten Zeiten. So der circadiane Rhythmus auf 24-h durch die Sonne. Bei circannual fällt mir der Synchronisator nicht auf Anhieb ein. Vielleicht Weihnachten?

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025