Posts Tagged: Gesundheit

Circadianes Licht - gesund?

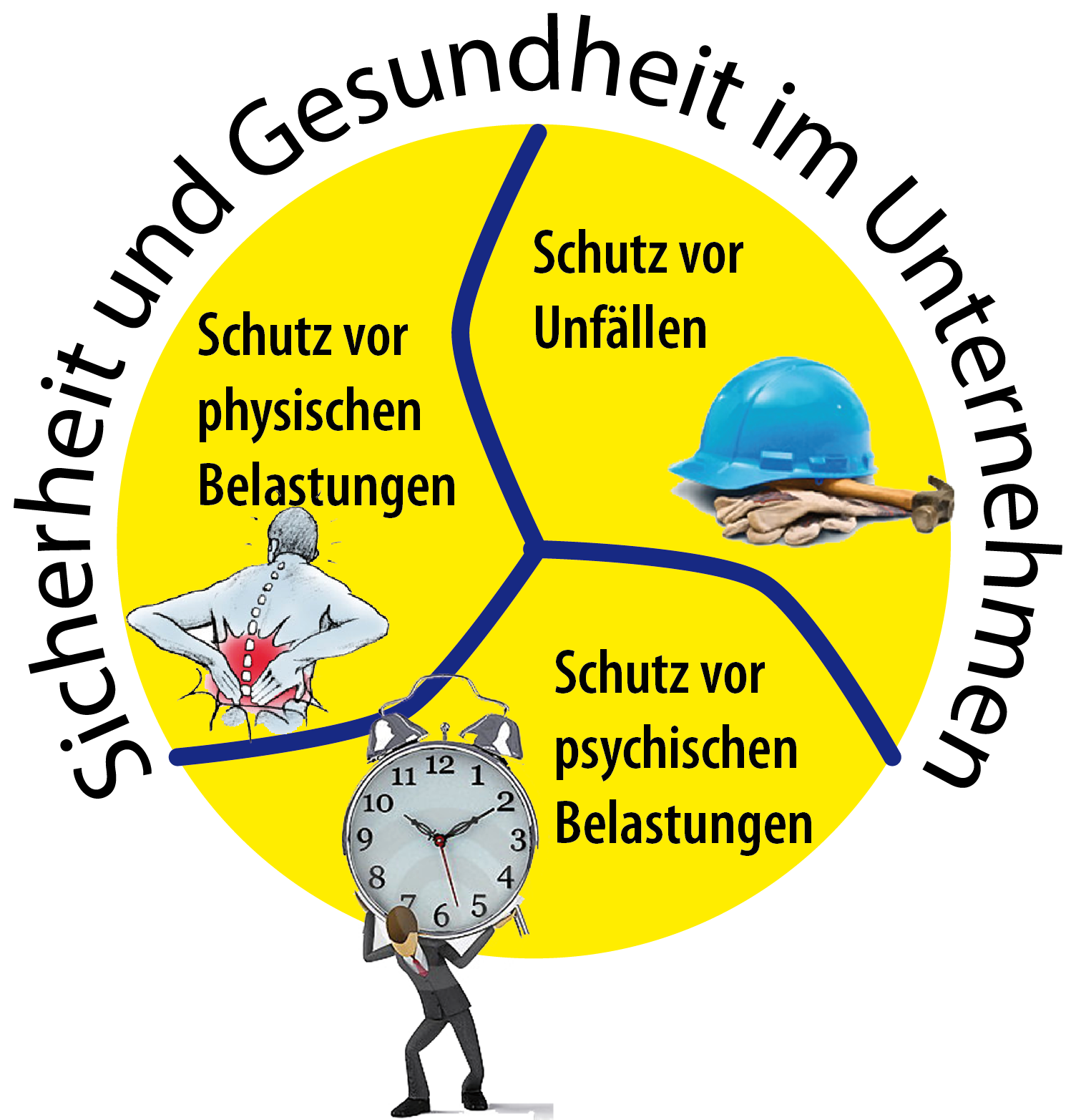

Wie gesund darf Licht sein? Weiß man nicht! Dass Licht etwas mit Gesundheit zu tun hätte, glaubte man uns nicht, als wir vor genau 25 Jahren unseren Forschungsbericht "Licht und Gesundheit" veröffentlichten. Aber offensichtlich sehen manche Leute es so, dass unser genormtes Licht in Arbeitsstätten ungesund sein muss. Ansonsten hätten sie keinen Antrag gestellt, gesünderes Licht planen zu wollen. Der Antrag ging an CEN, die europäische Normungsorganisation, und sollte die Revision ihrer Norm EN 12464-1 bewirken. Die beschreibt, wie Arbeitsstätten und Arbeitsplätze in Europa beleuchtet werden sollen.

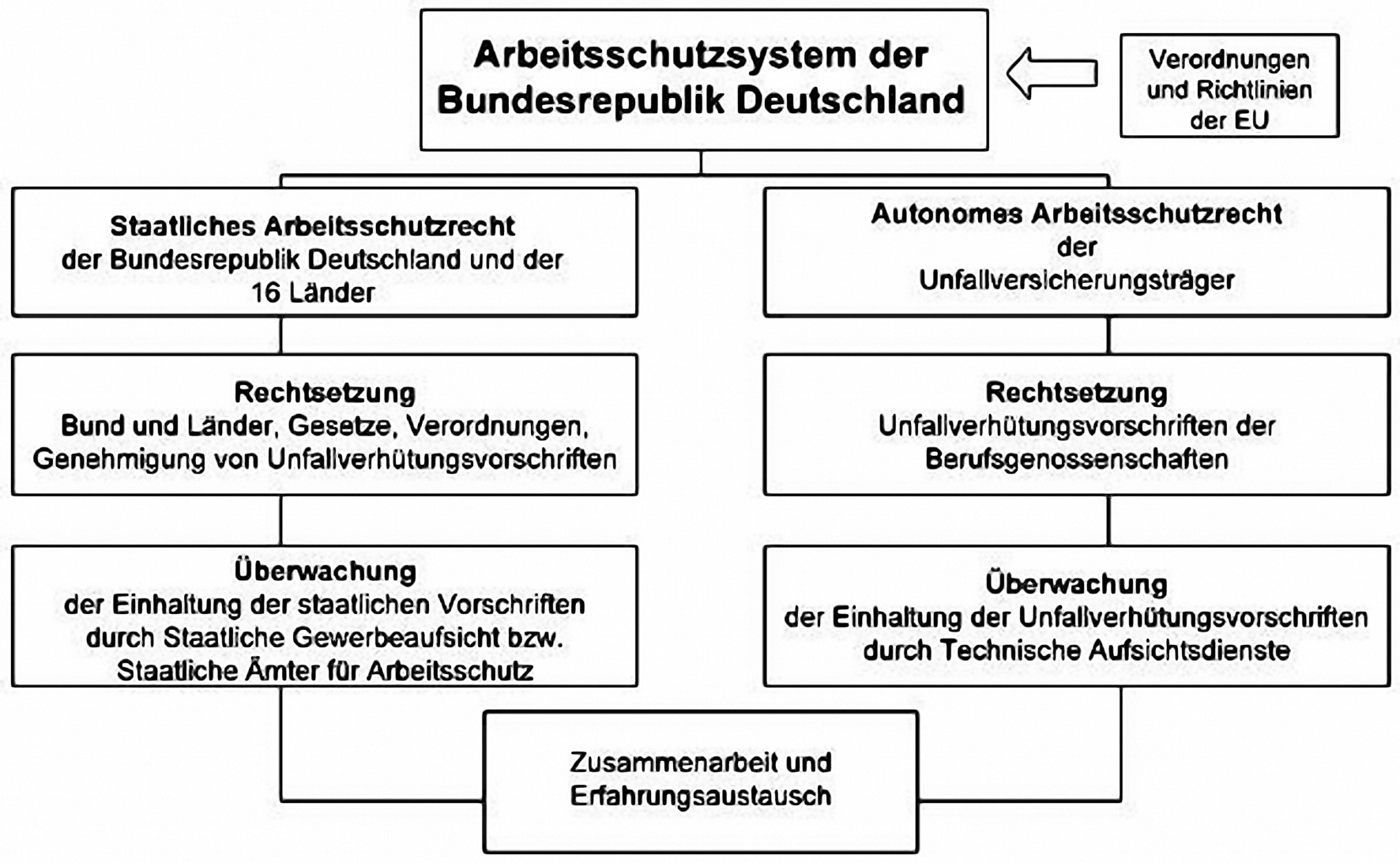

Einige feinsinnige Herrschaften haben aber einen triftigen Einwand gegen das beantragte Vorgehen: Wenn nämlich etwas die Gesundheit und Sicherheit des Menschen angeht, darf CEN keine Norm dazu machen. Logisch? Unlogisch? Legal? Illegal? Nur nicht sch...egal. Legal vorgehen heißt: Nur der Staat darf Grenzwerte festlegen, wenn eine Sache den Menschen betrifft. Wie viel Asbest darf ich schlucken? Das legt der Staat so fest: Die EU sagt, kein Bürger eines Mitgliedsstaates darf gesundheitsgefährdende Mengen an Asbest schlucken. Also lieb Deutschland, schreib bitte vor, wie viel Asbest in der Luft vorkommen darf. Deutschland sagt, danke liebe EU, und grübelt eine Weile. Und schreibt (meistens) eine Verordnung oder gar ein ausgewachsenes Gesetz darüber, wie viele Fasern Asbest man spalten darf, ohne dass die Luft gefährlich wird. Dann schreibt sie an die liebe EU, ihrem Willen sei genüge getan worden. Und die gibt vorerst Ruh´.

Ganz früher, lang ist´s her, hätte die Bundesrepublik eine Normenorganisation gefragt, dazu eine Norm zu erstellen. Die hätte dann nach eigenem Gusto die Norm produziert. Manchmal mit Hilfe von Freiwilligen, die die Industrie ganz selbstlos in die Normung geschickt hat. Manchmal hat man die betroffenen Behörden um Experten gebeten. So etwas darf man immer noch tun, aber nur wenn die Angelegenheit nicht die Sicherheit und Gesundheit betrifft. Deswegen steht in allen neuen Normen seit 1996, dass die Inhalte die Gesundheit und Sicherheit nicht … Auch in EN 12464-1 steht so etwas geschrieben.

Nun reicht es bei uns nicht, in eine Norm zu schreiben, dass man nichts über Gesundheit regelt. Die Leute sind so doof, dass sie es nicht verstehen. Darum muss es noch einmal bekräftigt werden. Notfalls mit Gewalt. Aber zunächst zu der Frage, warum die Leute so doof sind. Etwa angeboren? Nee, anerzogen. So etwa 80 Jahre erzählte man dem deutschen Publikum, wenn es gesundes Licht wolle, muss es genormtes Licht sein. Das waren im Übrigen die gleichen Leute, die uns den Titel unserer Forschungsarbeit "Licht und Gesundheit" nicht abnehmen wollten.

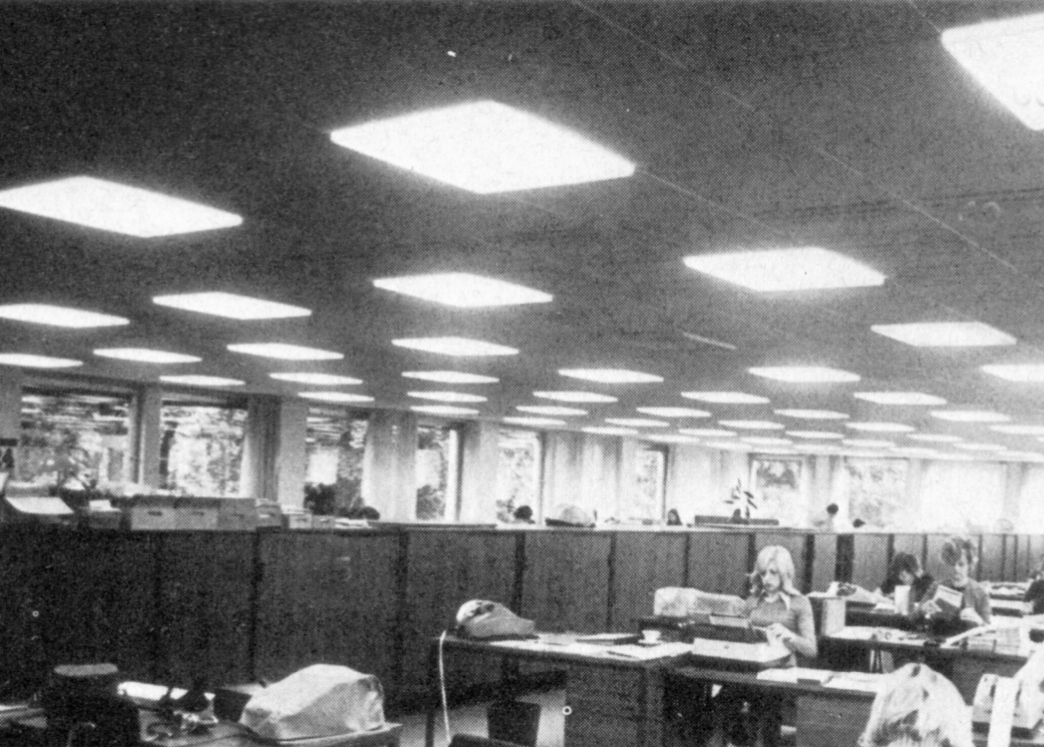

Früher, lang lang ist´s her, hatte der deutsche Staat sogar ein Amt dafür. Das Amt für Schönheit der Arbeit! Echt, ehrlich. Später, als der damalige Staat auch noch unschöne Sachen gemacht hatte, haben Freiwillige der Industrie die Idee übernommen, und den neuen deutschen Staat davon überzeugt, dass er seinen Arbeitsschutz mobilisieren möge, damit er gesundes Licht in deutsche Arbeitsstätten verteilt und überwacht. Man lieferte auch die Norm dazu. Fortan prüfte die Gewerbeaufsicht, ob auf jedem Arbeitsplatz genügend Licht von oben empfangen wurde. Es genügte nicht einmal, dass der gesamte Arbeitsplatz durch die Arbeitsmittel glänzend hell beleuchtet war (so geschehen an Regiearbeitsplätzen des Fernsehens mit Dutzenden von Monitoren). Und jedem, der mit seiner Beleuchtung unzufrieden war, oder dem die Augen weh taten, erzählte man, er möge sich um eine normgerechte Beleuchtung bemühen.

Mit dieser Selbstherrlichkeit war mit dem Arbeitsschutzgesetz von 1996 vorbei. Deswegen trug die "neue" Beleuchtungsnorm DIN EN 12464-1 von 2003 einen Vermerk, der dies besagte: "Diese Europäische Norm legt keine Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsstätten im Hinblick auf den betrieblichen Arbeitsschutz fest und wurde nicht im Anwendungsbereich von Artikel 137 der Europäischen Verträge erarbeitet, obwohl die lichttechnischen Anforderungen, die in dieser Norm enthalten sind, üblicherweise auch die Anforderungen im Hinblick auf Sicherheit erfüllen. Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsstätten im Hinblick auf den betrieblichen Arbeitsschutz können in nach Artikel 137 der Europäischen Verträge erlassenen Richtlinien enthalten sein, in der nationalen Rechtsetzung der Mitgliedsstaaten in Umsetzung dieser Direktiven oder in anderer nationaler Rechtsetzung der Mitgliedsstaaten." Wem die Sache so nicht gefällt, kann glücklicherweise auf eine internationale Norm der CIE zurückgreifen (CIE S 008), in der zwar die Anforderungen gleich sind, aber die Einschränkung fehlt, dass die Norm den Arbeitsschutz nicht regelt, obwohl sie doch schon ganz gut … Man merke: man nehme eine Reihe von Lampen und Leuchten, wähle sie so aus, wie die Norm verlangt, und plane die Beleuchtung ebenso. Mal dient sie der Sicherheit (Text von CIE), mal auch nicht (Text von DIN EN 12464-1). Klar wie Kloßbrühe. Oder hat etwa jemand was verstanden?

Als die Norm EN 12464-1 dann ihre letzte Form 2011 fand, sagte unser Arbeitsschutz, dass wenn man nur diese Norm berücksichtigte, ein gesundes Licht nicht erreicht werden könne. Die hatte nämlich mittlerweile ein schönes Papier erarbeitet, das nach eigenem Bekunden den Stand der Wissenschaft und Technik und Gott weiß noch was darstellt. Leider ist das nicht etwa in der Bildzeitung veröffentlicht sondern im "Gemeinsames Ministerialblatt" aller Ministerien. Dieses Papier ist eine Arbeitsstättenregel, passt aber nicht mit den Normen zusammen. Der Vermerk liest sich so:

"Grundsätzliche Anforderungen an die Beleuchtung hinsichtlich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit sind in Deutschland in der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) bzw. in der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV A1) festgelegt. Diese Anforderungen werden in der Arbeitsstättenregel ASR A3.4 "Beleuchtung" und in berufsgenossenschaftlichen Regeln konkretisiert sowie in berufsge-nossenschaftlichen Informationen erläutert.

Planung und Betrieb von Beleuchtungsanlagen ausschließlich nach dieser Norm können zu Nichteinhaltung staatlicher oder berufs-genossenschaftlicher Mindestanforderungen führen. Abweichende Anforderungen zu dieser Norm betreffen insbesondere:

· durch Zusammenfassung der Bereiche der Sehaufgaben zu einem Arbeitsbereich,

· durch die Ausdehnung des unmittelbaren Umgebungsbereichs auf den restlichen Raum,

· hinsichtlich der geforderten Höhe der horizontalen Beleuchtungs-stärke für einige Arbeitsplätze,

· hinsichtlich der vertikalen und zylindrischen Beleuchtungsstärken,

· hinsichtlich der geforderten Gleichmäßigkeit der Beleuchtungs-stärken."

Ein Bisschen heftiger geht es im Gemeinsames Ministerialblatt zur Sache:

Die Anforderungen dieser ASR weichen in Einzelfällen von Normen, insbesondere von DIN EN 12464-1:2003 Beleuchtung von Arbeitsstätten – Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen sowie DIN EN 12464-2:2007 – Teil 2: Beleuchtung im Freien ab. Die DIN EN 12464 Teil 1 und 2 legen Planungsgrundlagen

für Beleuchtungsanlagen fest, berücksichtigen aber nicht die Anforderungen, die an Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit zu stellen sind.

Will sagen: Die Beschäftigten der Bundesrepublik Deutschland haben in Sachen Licht Nachholbedarf, soll es nicht an deren Gesundheit gehen.

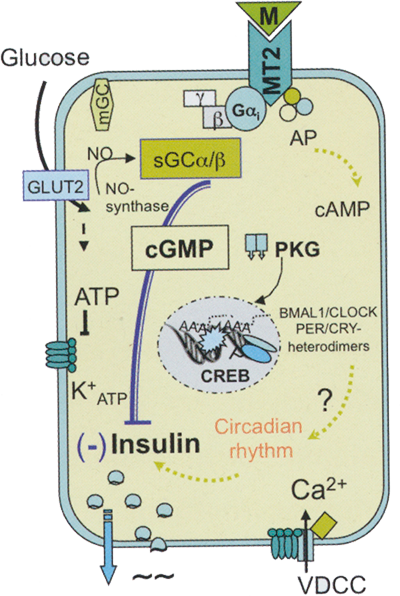

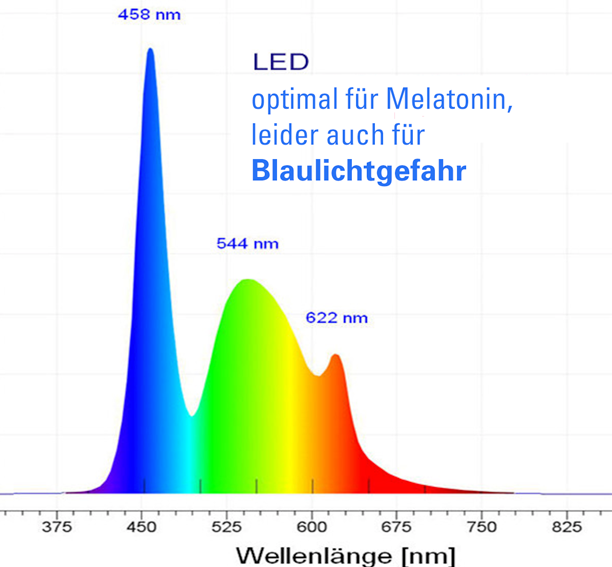

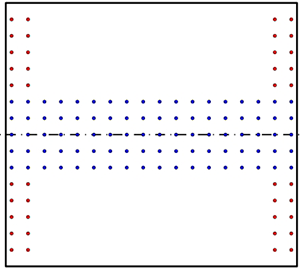

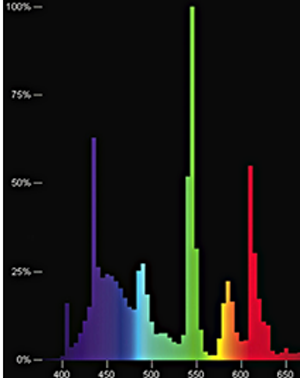

Als man sich daran machte, eine Norm zu entwickeln, die all die aufgezählten Probleme beseitigt und dem geneigten Lichtplaner endlich sagt, was er denn zu planen hat bzw. wofür, stellte man fest, das geht eigentlich nicht. Und dann kamen auch noch die, die meinen, gesundes Licht sehe anders aus. Bei dem rechnet man nicht mit Lux sondern mit mLux. Und Lumen wäre von Vorgestern und müsste mLm heißen. Und überhaupt … Sehwirkung war mal wichtig, jetzt muss Licht an seiner circadianen Wirkung gemessen werden. Da man die Sache, circadiane Wirkung, allerdings immer noch nicht versteht, genügt es vorerst, wenn man die melanopischen Wirkungen normt. Das ist die Wirkung des Lichts auf die Melatoninunterdrückung. Daher das "m"chen von Lux und Lumen. Allerdings bleiben die notwendigen Änderungen nicht auf das Ämmchen beschränkt, denn Licht von oben will und kann keine melanopischen Wirkungen auslösen, jedenfalls nicht ganz so effizient, es muss ins Auge gehen. Dummerweise ist Licht, das ins Auge geht, nicht sehr gesund, es blendet meistens. Und wenn es auch noch blau ist - blau ist die Lieblingslichtfarbe von Melatonin -, kann es auch noch zu Blaulichtschäden führen. Nicht gerade sehr gesund!

Böse Ketzer behaupten auch noch, dass die melanopischen Wirkungen meist nachts im Schlaflabor mit nicht gerade sehr aktiven Menschen ermittelt worden seien und wollen eine überzeugende Argumentation sehen, wie valide die Forschung für Menschen ist, denen man zuweilen hektische Aktivität am Tage abverlangt. Wenn diese bösen Leute wüssten, dass eine allseits verbreitete Studie die melanopischen Wirkungen mit Kleinkindern ermittelt hat und mit Erwachsenen validiert, weil dem Forscher der Ethikrat seiner Universität das Experimentieren mit Kindern verboten hat, wären sie noch böser.

Jetzt holen uns die Sünden der Vergangenheit ein. Man will die Norm so ändern, dass sie gesundes Licht propagiert. Man darf aber nicht, weil …… (steht oben). Tut man das nicht, ist das Licht wohl ungesund. Tut man es doch, muss man sich davor hüten, zu viel Blaulicht ins Auge zu strahlen. Das ist ungesund, garantiert! Egal. Die Lage ist ungesund an sich. Hätte man doch rechtzeitig allen gesagt, dass genormtes Licht zwar gesund ist, aber nur für die lichttechnische Industrie! Wir haben nachgewiesen, dass sie für die Erleuchteten eher nicht allzu gesund ist. Jetzt sagen das auch die von der Industrie, die eine neue Norm haben wollen. Frei nach Kaiser Ferdinand*: Ja, dürfen s' denn des?

Kaiser Ferdinand I. blickt im März 1848 genervt aus der Hofburg

auf eine lärmende Menge und erfährt von Metternich:

"Die machen eine Revolution, Majestät."

Er fragt fassungslos zurück: "Ja, dürfen s' denn des?"

Hier bitte nicht weiter lesen: Sie durften nicht und

wurden zusammengeschossen.

Bei Philips gehen die Lichter raus

So hat man sich das Internationale Jahr des Lichts bestimmt nicht vorgestellt. Philips, das 124 Jahre alte Unternehmen, mit der Entwicklung der Glühlampe groß geworden, will sich künftig auf die Gesundheitstechnologie ausrichten. Und verkauft das Licht, in Raten. Zuerst die LED-Sparte, für die es wohl schneller einen Käufer gab. Dann ist der Rest der Lichtsparte dran. Vor einem Jahr hieß es "Die Niederländer konzentrieren sich auf die gewinnträchtigen Sparten Gesundheitstechnik, Licht und kleine Haushaltsgeräte (Lifestyle)." Da hatten sie gerade die Fernsehsparte nach Taiwan verkauft.

Ein Zyniker hat in einem Blog angegeben "auch in 10 Jahren wird es noch neue Philips LEDs geben ... natürlich kommt alles aus einer chinesischen Fabrik aber es steht Philips drauf." So wie es Grundig Fernseher gibt: "Unsere Produkte sind gut durchdacht. schliesslich hatten wir 70 Jahre dafür Zeit…". Wer weiß, dass die Geräte in der Türkei entwickelt werden, wo bis 1970 das Fernsehen nur aus der Presse bekannt war, wird dem Spruch volle Beachtung schenken. Vor 70 Jahren hatte die Türkei zwei ganze Sender, beide Radio. Einer sendete auf Langwelle, einer auf Mittelwelle, beide aus Langeweile. Vermutlich hatten die Türken wirklich Zeit und Muße, um sich was auszudenken, während der Herr Grundig damit beschäftigt war, sein Imperium aufzubauen, um es später wieder abzubauen.

So auch unsere Lichtgrößen. Bei Siemens dachten sie in der Lichttechnik lange, sie wären die größten. Dann wurden sie an eine Heuschrecke verkauft. Später noch einmal, dann an OSRAM. Nicht lange danach wurde OSRAM selbst… nein, nicht verkauft, sondern verschenkt. Ob Philips auch ohne Phantomschmerzen leben wird wie Siemens? Die neuen Herren im Lichtgeschäft, Investorengruppe Go Scale Capital, ein chiusa-Mix (chinesisch-amerikanisch Mischling), könnte sich in wenigen Jahren so kompetent erweisen wie Trigon Holding, die einst die NARVA von der Treuhand (was für ein Name) gekauft hatte. Trigon hatte als Immobilieninvestor ganz sicher größtes Interesse an dem Lampenladen Narva, und nicht an deren wunderschönen Grundstücke im Berliner Innenstadt. Zum Glück kannte man die Pappenheimer, und der Verkauf musste rückabgewickelt werden, während der Rest der DDR-Industrie anderweitig verscherbelt wurde.

Das Licht geht also doch nach China zurück. Einst hätte das Licht Asiens vor der Küste Ägyptens symbolisiert werden sollen. Dort sollte eine riesige Frauenstatue im Mittelmeer stehen, mit einer Fackel in der Hand. Sollte heißen, Licht kommt aus Asien. Den Auftrag soll der osmanische Sultan vorfinanziert haben, und der Herrscher von Ägypten abgeschossen. Dem war die Frau zu groß geraten. Jetzt steht sie auf Ellis Island.

Du ruinierst Dir die Augen!

Du ruinierst Dir die Augen! Mach´ Licht an!

Mama

Früher, lang lang ist´s her, sagten die Mütter den Kindern, die unter der Bettdecke zu lesen versuchten, sie sollen schlafen oder das Licht anmachen. Sonst würden sie sich die Augen verderben. Dann kamen die weisen Augenärzte und erzählten, das wäre Unsinn. Durch schlechtes Licht könne man ermüden, aber die Augen nie und nimmer verderben. Worauf deren Weisheit beruhte, versuchte ich in den Jahren 1977 bis 1979 festzustellen, weil es um die sog. Bildschirm-Myopie ging. Kurzsichtigkeit also, nicht eine angeborene, sondern um eine erworbene.

Darunter versteht - der Laie - eine durch die Computernutzung verursachte Kurzsichtigkeit. Behauptet hatte dies zum ersten Mal ein Professor aus Österreich namens Haider. Da er dummerweise noch etwas anderes behauptet hatte, was sich auf natürliche Weise als Unsinn entlarven ließ, wurden seine Behauptungen in den Wind geschlagen. Beides beruhte auf Untersuchungen von ganz frühen Computerbenutzern in Wien, die naturgemäß IBM-Terminals bedienten - was sonst? -, deren Schutzpatron, eben die gleichnamige Firma, sich das nicht gefallen ließ. Sie ließ die Sache von ihren Ergonomen untersuchen, die das Problem in die Märchenwelt verwiesen. (Hier wäre der Witz von Otto über die Verschmutzung des Rheins durch die toten Fische, nachgewiesen durch einen Gutachter einer Firma aus Leverkusen, vollkommen unangemessen.)

Langsam zum Mitschreiben: Wenn man am Bildschirm arbeitet, sieht man anschließend die Welt röter als sie ist. Sagte Prof. Haider. Seine Probanden hatten den Schnee im Alpenland etwas rosa gesehen. Da die Arbeitsumstände zu einer rosanen Sicht der Umwelt kaum beitragen könnten, müsste es, so Prof. Haider, eine Folge der Bildschirmnutzung sein. War es auch. Die Leute guckten sich den ganzen Tag grüne Zeichen auf dem Monitor an und adaptierten so ihren Farbsinn. Klar! Nach einer Viertelstunde Pause sieht die Welt wieder so grau aus, wie sie ist. Die Bürowelt ist immer grau. Da ist kein Platz für Rosa. Der Auftraggeber der Studie, eine österreichische Gewerkschaft, hatte nix gegen Grau, sondern nur gegen Rosa nach einer Bildschirmsession.

Die zweite Behauptung, und um diese geht es heute, war die Kurzsichtigkeit. Ich musste der Sache beruflich nachgehen und ließ mir von jedem als wichtig angesehenen Ophthalmologen in Europa einen Termin geben. Am Ende der Odyssee… Entwarnung! Niemand hatte eine solche Wirkung angenommen. Zwar waren die Leiden der einstigen Weißnäherinnen bekannt. Die wurden aber auf die große Helligkeit des Arbeitsgut, weiße Wäsche, geschoben. Man konnte sich allenfalls darauf einigen, dass lang andauernde Naharbeit die Augen temporär myopisieren täte. Will heißen, tut nicht weh, nach einer Weile Ruhe ist es vorbei.

Ich hatte allerdings eigene Daten, die mir niemand hätte ausreden können. So befand sich unter den Profifußballern der Bundesliga kein einziger, der kurzsichtig wäre. Ich hatte immerhin 70% aller damaligen Spieler erfasst, Kaiser und Meyer Sepp eingeschlossen. Kein Wunder, denn man wird in jungen Jahren als Fußballtalent entdeckt, so man Talent hat. Mit Brille beim Talentschuppen aufgenommen zu werden, wäre eher ein Wunder, vom Arzt Kontaktlinsen verschrieben zu bekommen, wäre wohl ein größeres. In krassem Gegensatz standen die Zahlen von jungen Studenten, die zu etwa 50% kurzsichtig waren. Ich hatte dazu ca. 300 befragt, die zu einem Versuch in die Uni gekommen waren. Hingegen waren von ca. 1.000 Zuschauern im Fußballstadion gerade mal 40% überhaupt Brillenträger, viele mit Altersweitsichtigkeit. Später befragte ich ca. 2.000 Menschen, die am Computer arbeiteten. Je nach Berufsgruppe waren 50% bis 70% Brillenträger, die meisten aber eher weitsichtig.

Also mit der Kurzsichtigkeit war wohl Essig? So kann man es leider nicht sagen. Denn damals hatten die Menschen eine Wahl, falls sie Augenbeschwerden am Bildschirm bekamen. Man konnte sich einen anderen Beruf aussuchen. Heute kann man nicht einmal mehr im Privatleben ohne einen Bildschirm auskommen. Wer es nicht glaubt, gucke sich mal in der U-Bahn oder im Bus rum! Werden wir nu weitsichtig, wie meine Zahlen vermuten ließen? Oder haben meine Zahlen mit den Studenten eine Aussagekraft?

Wie dem auch sei. Die Frage der Kurzsichtigkeit und die Nutzung von elektronischen Monitoren beschäftigt viel mehr Leute als einst. Warum sollen die Kids, die vom Daddeln einen kaputten Daumen holen (echt), so nebenbei auch noch kurzsichtig werden? Damit beschäftigt sich die Zeitschrift LUX vom 26. März. Sie gibt Vorstellungen von dem Forscher Richard Hobday wieder, der behauptet, dass die Beleuchtung von den Schulen die Kinder kurzsichtig macht. (Zu lesen hier.) Die Ärztezeitung hatte das Thema aber schon vor 10 Jahren behandelt (zu lesen hier). Die Überschrift "Der PC ebnet der Kurzsichtigkeit den Weg". Andere folgten später, so z.B. Focus mit "Risiko am Bildschirm - PC macht kurzsichtig". Das waren nur wenige Stunden später, noch im Mai 2005. Da liest man auch, dass fast zwei Drittel der Deutschen Brillenträger seien. Im Jahr 2013 warnte der britische Chirurg David Allamby vor Smartphones, die kurzsichtig machen (hier). Da darf RTL nicht fehlen, so hieß es beim Gesundheitsmagazin vom 19.09.1914: "Kurzsichtigkeit: Wegen Smartphone und Co. immer mehr Menschen betroffen" (da).

Das ist kein kleiner Volksaufstand gegen die einstige Expertenmeinung. eher ein großer … Entweder haben wir eine Volkskrankheit im Anmarsch oder vielleicht schon am Hals oder der Presse muss man neue Brillen verpassen. Was machen aber unsere Politiker? Kurzsichtig durch Simsen?

2 Shades of Grey

2015

In den 1990er Jahren hatte ich eine wissenschaftliche Studie erstellt, deren Ergebnis niemand lesen wollte. So etwas soll es öfter geben. Z.B. dann, wenn eine Studie nicht nur eine Misere aufdeckt, sondern auch noch die Täter entlarvt. Dummerweise gehörten die Täter zu meinen Auftraggebern im entferntesten Sinne. Anlass war die ganz große Studie "Licht und Gesundheit", die wir im Jahre 1990 veröffentlicht hatten. Eine Sache darin will mich bis heute nicht in Ruhe lassen: Frauen in deutschen Büros fühlten (und fühlen) sich mehr gesundheitlich beeinträchtigt durch mangelnde Farbe als Männer. Aber warum? Kann Farbe überhaupt Gesundheit beeinträchtigen?

Durch viele Messungen in mehr als eintausend Arbeitsräumen hatte ich festgestellt, dass fast alle Gegenstände in den Büroräumen grau waren, Computer, Bürotische, Kopierer, Telefone und und und. Na, ja, man braucht dazu keine einzige Messung, man sieht es auch so. Ich wollte aber die Mechanismen entdecken, die zu diesem Grau geführt hatten. Dazu muss man wissen, um welche Schattierungen von Grau es sich handelt. Und welche Schattierungen der institutionellen Entscheidungsfindung dazu geführt hätten.

Der erste Verdächtige, die Verantwortlichen für die Beleuchtung, schied ziemlich schnell aus, weil nicht zuständig. Die Lichttechnik fühlt sich zwar für die Farbwiedergabe zuständig, aber nicht für die Farbgebung. Daran ändert sich relativ wenig, dass die Festlegungen in den Normen (Ra > 80) Grenzwerte angeben, die grenzwertig sind. Zudem gibt es international führende Lichttechniker, die weitaus schlechteres (Ra = 70) toll finden. Wer war es dann?

Vier Haupttäter habe ich dann ausfindig gemacht, davon war einer der Konzernchef höchstpersönlich. Bei zwei handelte es sich um Vorstandsgremien, während der letzte Haupttäter gar keine Person war, sondern "die Gepflogenheiten der Branche". Unabhängig davon gab es zwei Versionen von Grau, warm oder kalt. Da kann man noch so gute Farbwiedergabe für die Lampen vorsehen, die Bude sieht triste aus.

Eine Kurzfassung der Studie sollte unter dem Titel "Wie kommt das Grauen in deutsche Büros" veröffentlicht werden. Die Zeitschrift Licht schloss ich erst einmal aus, weil deren Leser mit dem Ergebnis relativ wenig anfangen konnten. So erschien der Beitrag in einer Bürozeitschrift, deren hauptsächliche Leser bei Bürofachhändlern zu finden waren bzw. in deren Räumlichkeiten ein- und ausgingen. Eine Herzensangelegenheit war das allerdings nicht, weil die Bürofachhändler diese grauen Möbel verkaufen mussten bzw. gerade wegen ihrer Verkaufspolitik zu den Haupttätern zugezählt werden müssten. Und die, die Verkaufspolitik lässt sich leider nicht ändern. Denn diese wird hauptsächlich durch die Wünsche des Kunden bestimmt. Ist etwa der Kunde die Quelle des Grauens?

Gewissermaßen, ja. Er weiß es aber meistens nicht. Alle Haupttäter, die ich identifiziert hatte, hatten mit Rücksicht auf den Kunden gehandelt, obwohl ihre Aktionen nicht abgestimmt waren. Die zwei größten, IBM und Siemens, waren mit Maschinen und Computern auf allen fünf Kontinenten unterwegs, und wussten, dass die Völker der Welt unterschiedliche Farben lieben. Ergo? Man macht die Geräte schwarz, und die sehen chic aus! Dann kam die Ergonomie und sagte, schwarz ist zu dunkel. Und dann? Den Produktgestaltern von Siemens wurde aufgegeben, schwarz-grau zu wählen, z.B. schwarz die Tastatur, grau das Gehäuse. Bei der nächsten Gerätegeneration dann umgekehrt. Toll! IBM war noch schlauer und ordnete an, dass kein IBM-Gerät in keinem Land den dortigen Vorschriften widersprechen möge - das Ziel verfolgt die Firma mindestens schon seit dem Krieg - Ergo: Grau mit einem Reflexionsgrad von fast genau 0,42. Kieselgrau, um sehr genau zu sein. Die besagte Bürozeitschrift machte daraus Computerschmuddelgrau, weil mittlerweile auch viele andere Computermacher auf den Zug aufgesprungen waren. Etwas völlig anderes verfolgte indes die Firma Nixdorf. Deren Gründer des gleichen Namens war überzeugt davon, dass Menschen Computer nicht hell begeistert aufnehmen würden. Deswegen mussten die sichtbaren Geräte grau sein. Und vor allem so klein wie es geht.

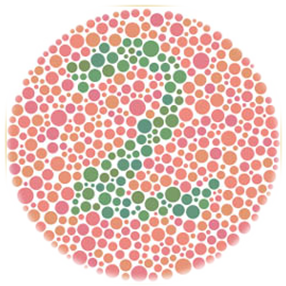

Der letzte Haupttäter, "die Gepflogenheiten der Branche", hatte erlebt, wie Büroorganisatoren, die Ende der 1960er Jahre angeregt durch die Schockfarben, die damals Kleidung, Autos und auch noch Köpfe der Menschen zierten, im Büro durchgefallen waren. Wer neue Möbel kaufen wollte als Erweiterung der alten Beschaffung, bekam seine Möbel häufig in anderer Farbe oder in Melamin ohne Aufpreis. Damit war das Farbkonzept futsch, so es überhaupt existiert hat. Die Käufer, meist Büroorganisatoren, sind Menschen mit bestimmten Eigenschaften: Männer. Fast alle Farbenblinden der Welt gehören diesem Geschlecht an. Zudem sind sie in vielen Berufen seit Jahrzehnten sozialisiert und konditioniert durch die farblichen Anforderungen an ihre Kleidung, nämlich keine. Während Frauen das "kleine Schwarze" nur für bestimmte Anlässe anziehen mussten, zum Tanztee z.B., waren Angehörige bestimmter Berufe gezwungen, sich grau zu kleiden, so auch Elektriker, Fernmeldetechniker, Vorstandsfahrer u.v.a.m. Andere waren aus rein praktischen Gründen von der Mama so ausstaffiert worden. Zu denen kamen viele, viele hinzu, die dasselbe wollten wie Nixdorfs Computer: Nur nicht auffallen.

Jetzt schreiben wir das Jahr 2015, und IBM stellt keine sichtbare Computerhardware mehr her. Siemens hat die Sache mit der Computerei gar ganz an den Nagel gehängt, Nixdorf ist in den ewigen Jagdgründen eines Computermuseums angekommen, und Büroorganisatoren mit dem Erfahrungsbackground der Schockfarben sind nicht mehr aktiv. Apple hatte ab 1998 die Computerwelt mit Farben (iMac) in einen Schockzustand versetzt und die Pleite abgewendet, aber kurz darauf sogar die Farben des Regenbogens aus dem Firmenlogo entfernt. Und wie sieht das Büro von Heute aus? Noch grauer als einst! Jetzt ist das Graue nicht weit entfernt vom Menschen, sondern direkt vor´m Kopp: Der Akustiker macht es! Die Büros werden mit allerlei Brettern ausgestattet, die den Schall dämmen oder dämpfen sollen. Und die sind fast alle grau. Warum? Aus dem gleichen Grunde wie bei den Büromöbeln (außer Bürostühlen).

Und das macht der Lichtqualität den Garaus, so sie überhaupt vorhanden war.

Philips spaltet sich auf: Licht und Gesundheit künftig getrennt

2015

Licht und Gesundheit künftig getrennt? Wie soll man verstehen? Das fragt sich die Leserschaft von Heise Online auch. Die gehört nicht zu den Lichtjüngern, sondern eher zur Bevölkerung von Nerdistan. Das ist das Land, in dem die Bäume auf dem Computer wachsen. Dort liest man die c´t, das Flagschiff der deutschen Computerblätter. Und scheint sich Sorgen um Philips´ Zukunft zu machen.

"Wie geht das bei Geräten, die beide Sparten kombinieren..." fragt sich MaraMuse (1000 und mehr Beiträge im Forum), "...vertreibt zukünftig eine Firma das Gehäuse und die Elektronik eines Lumea, eine andere Firma die Lampeneinsätze dazu?" Die Sorge ist berechtigt, denn Lumea IPL verwandelt in nur 15 Minuten beide Oberschenkel einer mäßig behaarten Person - Tribut an political correctness - in eine Wohlfühloase mit sanften Lichtimpulsen. Sie entfernt das, was an Männern sonst das Wichtigste sein soll (so jedenfalls nach der Rasiermittelindustrie, und in nur bestimmten Körperzonen) und ersetzt durch Hautsympathie. Hautsympatisch nennt man in der Technik die Eigenschaft eines Objekts, die es sympathisch für die Person macht, die darüber streicht bzw. streichelt. Wieder mal political correctness. Bei weiteren Ausführungen muss ich leider darauf verzichten, denn es geht um die Bikinizone. Das ist nicht etwa ein Gebiet im Pazifik, sondern um ein Gebiet eines weiblichen Körpers etwas unterhalb des Bauchnabels. Bei Männern darf man nicht von der Bikinizone reden, selbst wenn das Höschen noch so knapp ist. Das wäre nicht politically correct.

Elfie_Oemmel findet das Ganze überhaupt nicht zum Beömmeln: "Irgendwann ist auch mal genug abgestoßen, das verkommt zum Ausverkauf wie bei Siemens. Bei der OSRAM Licht AG, not a divison of Siemens anymore, kämpfen die Menschen auch gerade wieder um ihren Job. Philips ist Weltmarktführer in Sachen Licht gefolgt von der OSRAM Licht AG." Ist tempus praesens in diesem Fall das richtige? Wie sieht es mit tempus futur aus? O tempora, o mores!

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025