Posts Tagged: Arbeitsschutz

Eine Leuchte, die nicht leuchtet …

Wenn kleine Lichter

große Lampen aufstellen

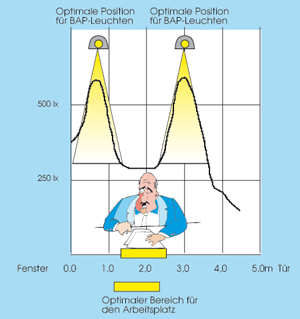

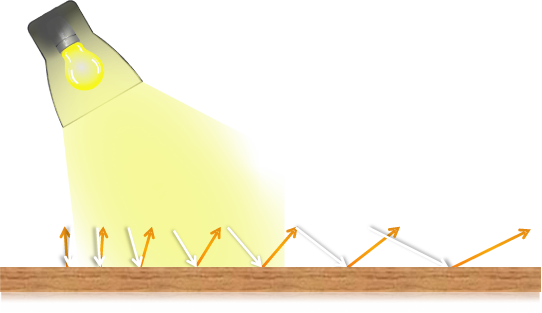

Vor ein paar Stunden schrieb ich eine Geschichte, wie sich die Lichttechnik um die Chance gebracht hat, eine neue Lichtqualität zu schaffen. Anstelle dessen hat sie die BAP-Leuchte geschaffen und damit jede Menge Geld gescheffelt. Die wurde in einer Zeit entwickelt, als ein Ingenieur aus Österreich meinte, aus einer Leuchte für LL-Lampen einen Scheinwerfer zu machen wäre eine Errungenschaft. Die Erfindung fand zu Beginn der 1970er Jahre einige Kunden, die sich von dem exorbitanten Preis haben nicht abschrecken lassen. Als sich die Bildschirmarbeiter über Augenschmerzen beklagten, war die Zeit der Leuchte gekommen. Hallo, diese Leuchte erzeugt garantiert keine Spiegelungen auf deinem Bildschirm. Öhemm, dazu muss allerdings Dein Arbeitsplatz richtig stehen. Außerdem musst Du in Kauf nehmen, dass es mehr Spiegelungen auf Deiner Tastatur gibt. Und wenn Du mit Papier arbeiten musst, dann muss es matt sein, nicht unter der Leuchte stehen usw. usw. usw. Wer bitte schön hat gesagt, dass Spiegelungen auf dem Bildschirm schlimm seien, aber die auf der Tastatur und auf dem Papier nicht? Dort wo die Sache genau geprüft wurde, steht das Gegenteil.

Mich erinnerte die Leuchte immer an Nihilit. Es geht um einen "Klebstoff, der nichts klebt, jedenfalls nichts Bekannntes. Der Erfinder, Rotnagel, war kein Narr. Er sagte sich: ein Klebstoff, der nichts klebt, verfehlt seinen Zweck; es mußte also etwas erfunden werden, das sich von ihm kleben läßt. Sicherlich wäre es einfacher gewesen, die Erzeugung einzustellen oder seinen Mißbrauch durch die Frauen hinfort zu dulden, doch der bequeme Weg ist verächtlich. Darum gab Rotnagel drei Jahre seines Lebens daran, einen Werkstoff zu entdecken, der sich von dem Klebstoff kleben ließ, allerdings nur von diesem. (Anm.: Der Klebstoff wurde von Frauen missbraucht, weil er nach Oleander roch.)

Nach langem Überlegen nannte Rotnagel den neuen Werkstoff Nihilit. In der Natur kam Nihilit nicht rein vor, man hat auch nie einen Stoff finden können, der ihm von ferne glich; es wurde mit Hilfe eines überaus verwickelten Verfahrens künstlich erzeugt. Nihilit hatte ungewöhnliche Eigenschaften. Es ließ sich nicht schneiden, nicht hämmern, nicht bohren, nicht schweißen, nicht pressen und nicht walzen. Versuchte man dergleichen, so zerbröckelte es, wurde flüssig oder zerfiel zu Staub; manchmal freilich explodierte es. Kurzum, man mußte von jeder Verarbeitung absehen … Nihilit hatte, das sei nicht vergessen, eine widerliche Farbe, die dem Auge weh tat. Beschreiben kann man die Farbe nicht, weil sie keiner anderen vergleichbar war.

Wie man sieht, wies Nihilit im Grunde wenig nützliche Eigenschaften auf, doch ließ es sich mit Hilfe des Klebstoffs kleben, und dazu war es ja erfunden worden. Rotnagel stellte den neuen Werkstoff in großen Mengen her, und wer den Klebstoff kaufte, erwarb auch Nihilit. Obwohl die Explosionsgefahr nicht gering war, lagerten viele Menschen ansehnliche Bestände bei sich ein, denn sie liebten es, mit dem Klebstoff umzugehen, weil er so herrlich nach Oleander duftete."

* Dieser Beitrag wurde aufgrund eines Kommentars von Karl Michael Gierich (s. unten) etwas verändert. Ich hatte Nihilit Kafka zugeschrieben. Das liegt wohl daran, dass meine Schulbücher schon über 5 Jahrzehnte im Regal stehen. Kafka war für mich ein Protagonist des Nihilismus. Am Sinn des Beitrags ändert sich aber nichts. Eine Leuchte, die nicht leuchtet, stammt vom selben Geist wie Nihilit oder der Klebstoff, der nichts klebt.

Gelegenheit verpasst - Menschen gequält

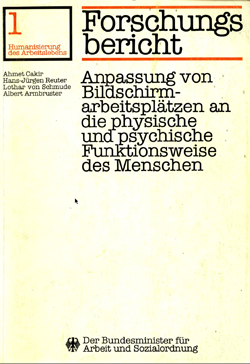

Am Aschermittwoch vor exakt 40 Jahren präsentierte der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (BMAS) den ersten Forschungsbericht aus der Reihe Humanisierung des Arbeitslebens in einer Anhörung von 35 Verbänden:

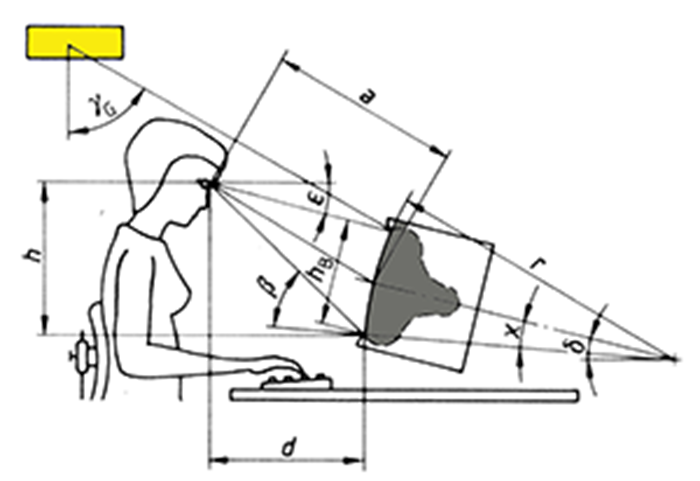

Untersuchungen zur Anpassung von Bildschirmarbeitsplätzen an die physische und psychische Funktionsweise des Menschen*

Dem Bericht sollte ein großer Erfolg beschieden sein. Er verkaufte sich fast so gut wie Belletristik, wurde vollständig oder in Teilen in viele Sprachen übersetzt. Auch die Buchversion erschien in fünf Sprachen. Also war die Präsentation am Aschermittwoch kein böses Omen. Die Computerindustrie nahm sich den Problemen an, die darin behandelt wurden und verbesserte ihre Produkte. Zwar nicht ohne die Normen und Vorschriften, die sich daraus entwickelten, aber immerhin. Die Büromöbelindustrie kam mit völlig neuen Produkten. Der in dem Forschungsbericht beschriebene Sehtest für Bildschirmarbeiter fand Zugang zunächst in eine Vorschrift, den Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz - G 37 "Bildschirmarbeitsplatzvorsorge", später in eine europäische EU-Richtlinie (Richtlinie 90/270/EWG, Artikel 9 "Schutz der Augen und des Sehvermögens der Arbeitnehmer") und in die deutsche Bildschirmarbeitsverordnung (§6 Untersuchung der Augen und des Sehvermögens). Er ist heute Teil des arbeitsmedizinischen Vorsorgesystems - AMR 14.1 „Angemessene Untersuchung der Augen und des Sehvermögens“.

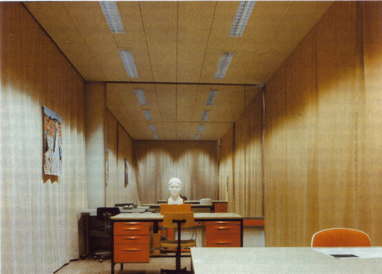

So weit so gut. Was hat eine unmittelbar betroffene Disziplin daraus gemacht? Für sie ging es damals wirklich ins Eingemachte: Zwei Arbeitsmediziner aus Schweden (Prof. Knave und Dr. Hultgren) hatten bereits vorher solche Arbeitsplätze untersucht und festgestellt, dass man auf den Bildschirmen bei "richtiger" Beleuchtung kaum was sehen könne. Sie empfahlen daher, die Beleuchtungsstärke an allen Bildschirmarbeitsplätzen auf 100 lx zu senken (hier). Also nur noch ein Fünftel der Leuchten installieren. Und dann? Na, ja, an manchen Arbeitsplätzen gibt es bei Tage auch mal 3.000 lx. So etwa 60% deutscher Büroarbeitsplätze steht nicht weiter als 2 Meter vom Fenster. Also? Fenster zu, abdunkeln. (Nicht nur graue Theorie, zwei Berliner Professoren haben einem Institut tatsächlich empfohlen, alle Fenster mit Stellwänden zu verbarrikadieren und die Arbeitsplätze im letzten Drittel des Raums aufzustellen.)

Der Bericht thematisierte das Problem und die empfohlene Lösung schwedischer Arbeitsmediziner:

- a. Der Raum muß abgedunkelt werden. Es fehlt der Kontakt zur

Außenwelt. - b. Die Lesbarkeit auf dem Beleg sinkt. In sehr vielen Fällen *

ist dieser jedoch die maßgebliche Informationsquelle. - c. Die Arbeit erfordert höchste Aufmerksamkeit und Konzentration. Wie soll die Vigilanz bei dem niedrigen Beleuchtungsniveau aufrechterhalten werden?

- d. Wie sollen Mischarbeitsplätze aussehen, z. B. im Großraumbüro. Sollen Sachbearbeiter zwischen zwei Arbeitsplätzen pendeln, die unterschiedlich beleuchtet sind? **

- e. Beim derzeitigen Stand der Beleuchtungstechnik würde

ein derartiges Niveau an Beleuchtungsstärke auch eine

größere Ungleichmäßigkeit der Beleuchtung mit sich bringen.

Dieses kann zu erhöhter Blendung führen, was der Autor

gerade vermeiden wollte.

*und verursachte mehr Beschwerden als die Bildschirme

** das wurde sogar in einem Betrieb realisiert

Lösung der Autoren: Das Problem wird nicht von der Beleuchtung verursacht, sondern durch die mangelhafte Qualität der Bildschirme. Also kann die Beleuchtung nicht helfen. Ergo: Die Bildschirme müssen verbessert werden. Was denn sonst?

Alle alle Betroffenen akzeptierten den Vorschlag, mehr oder weniger murrend, und machten sich an die Lösung(en). Nur eine Firma nicht. Deren Vorstand sagte sich (und noch weiteren Herren, die ich gut kannte):

- Wir sind Hersteller von Bildschirmen.

- Wir sind Hersteller von Leuchten.

- Wir sind einer der größten Arbeitgeber von Bildschirmarbeitern.

Findet die günstigste Lösung für unsere Firma. Und die war …??? Ein neuer Name für die Darklight-Leuchte. So entstand die sog. BAP-Leuchte bzw. Bildschirmarbeitsplatzleuchte. Da sie teuer war, reichte der Name nicht allein. Da musste eine Norm her, die eine Eigenschaft der BAP-Leuchte zum unverzichtbaren Requisit erklärte: Vermeidung von Spiegelungen auf dem Bildschirm als neues Gütekriterium für Beleuchtung seit 1935. Da es aber auch andere Lösungen gab, dasselbe zu erreichen, z.B. eine senkrechte Stellung des Bildschirms, wurde erklärt, dass der Bildschirm geneigt sein müsse. Stimmt sogar. Nu stellte man aber fest, dass die sinnvolle Neigung 35º sein müsste, wobei jegliche Leuchten eklige Spiegelbilder produzierten. Da hat man halt den Winkel von 15º erfunden, bei dem die BAP-Leuchte noch - theoretisch - funktionierte (die ausführliche Story hier). Bildschirme entspiegeln wäre auch eine Lösung, sogar eine, die auch tagsüber helfen würde - und jetzt hilft -, dummerweise verdient damit eine Leuchtenfirma kein Geld.

So biegt man sich eine Lösung zusammen, die getreu dem Marketingmotto funktioniert: Will der Kunde Enten kaufen, und Du hast nur Hühner, klopfe die Füße platt. Nun geht nicht um Geflügel die man austauschen kann, sondern um die Beleuchtung von Büros, die auch heute noch zum größten Teil tagsüber besetzt sind. Und was macht man mit dem Tageslicht? Ist nicht unser Bier, wir machen Beleuchtung, Tageslicht ist keine. (Wer es nicht glaubt, möge nachlesen: Von 1975 bis 2004 bestand in Deutschland die Beleuchtung für den Arbeitsschutz nur aus künstlicher Beleuchtung.)

Dieser Schwachsinn ist nicht etwa ein Betriebsunfall, sondern hat System. Seit 1935 gibt es für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen nicht eine Norm, sondern 2 davon. DIN 5035 regelte, was die künstliche Beleuchtung anging. Und DIN 5034 die Tageslichtbeleuchtung. Und beide treffen sich in den gleichen Räumen und haben keine Ahnung voneinander. DIN 5035 wurde 2001 durch EN 12464 ersetzt, DIN 5034 blieb. EN 12464 nahm Tageslicht insofern zur Kenntnis, dass sie sagt "Die Beleuchtung kann durch Tageslicht, künstliche Beleuchtung oder eine Kombination aus beidem erfolgen." Ansonsten wendet man die gleichen Kriterien auf beide an. Was eigentlich nicht so schlimm erscheint, wie es wirklich ist. Denn alle aufgezählten "Parameter" sind für das künstliche Licht entwickelt worden. Deswegen sieht das Tageslicht zuweilen zappenduster aus, z.B. bei Lichtfarbe. Für das Tageslicht gibt es keine Lichtfarbe. Es ändert sich morgens bis abends dauernd und bleibt nur in der Nacht konstant. Das gilt heute sogar als gesund. Leider sind Beleuchtungsnormen nicht von heute, auch wenn sie immer wieder neu geschrieben werden.

Ende der Geschichte? Ist noch nicht da. Die Firma selbst macht weder Bildschirme noch Leuchten mehr. Nur die teuren Leuchten hängen millionenfach im deutschen Bürohimmel. Wir wiesen 1996 nach, dass sie dem Arbeitsschutz widersprechen (hier). Deswegen änderte sich der "Stand der Technik" zu der sogenannten 2-Komponentenbeleuchtung. Dummerweise kann man die nicht überall einsetzen. Außerdem hassen deutsche Unternehmer teure Anschaffungen zu entfernen, auch wenn sie sich sogar als schädlich erwiesen haben.

Schön schädlich haben sich die einstigen Anforderungen erwiesen, die man an die Leuchtdichte der Leuchten gestellt hat. Für die LED. Man sollte nach einstigen Vorstellungen unter 55º nicht mehr als 200 cd/m2 sehen. Da kann man LED-Leuchten vergessen. Die liegen weit darüber. Blenden sie auch mehr? Dummerweise nicht. Erzeugen sie mehr Störungen durch Reflexionen? Auch nicht. Dies zu erklären ist aber eine viel längere Story. Mach ich beim nächsten Aschermittwoch.

Gelegenheit verpasst - Immer noch mit falschen Werten unterwegs

Wenn wir schon beim Aschermittwoch und versäumten Erkenntnissen für die Lichttechnik sind, hier ein weiteres Beispiel. Der skizzierte Inhalt ist in Licht, dem Organ der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft, erschienen. Und zwar vor mehr als 40 Jahren.

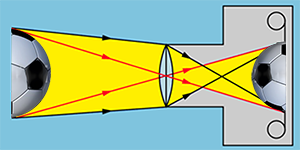

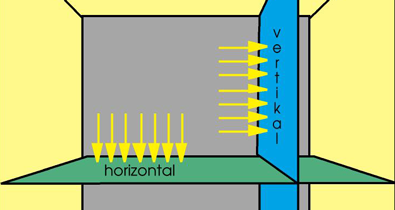

Was zu lernen war: Bei der Beleuchtung eines Fußballstadions wird die Leuchtdichte des Rasens nicht durch die Horizontalbeleuchtungsstärke Eh bestimmt. Ein viel besseres Maß sind die vertikalen.

Was bereits bekannt war: Unter Flutlicht sieht ein Rasen wie ein gestreifter Teppich aus. Die Streifen haben eine unterschiedliche Leuchtdichte. Grund: Schnittrichtung des Rasenmähers. Nach wie vor.

Bedeutung: wie die von der Leuchtdichte: Grundgröße, die die Sehleistung beeinflusst oder bestimmt. Im Falle von Sportstätten auch die Güte der Fernsehaufnahmen (sollte im Rahmen der angeführten Arbeit untersucht werden). Der Kontrast des Balls wird über die Leuchtdichte des Rasens berechnet.

Methode: Die Leuchtdichte, die die Kamera an einem Punkt sieht, wird simultan zur Beleuchtungsstärke von der Kameraposition aus gemessen. Wenn diese die einzig bestimmende Größe für die Leuchtdichte ist, sind die Werte proportional. Dann sind sie vollständig korreliert. Die Güte der Übereinstimmung kann mit R2 (Quadrat des Korrelationskoeffizienten) berechnet werden. Die zur gleichen Zeit gemessenen Vertikalbeleuchtungsstärken werden mit in die Berechnung einbezogen, um zu sehen, ob die zusätzlichen Größen die Güte verbessern.

Die Messung zeigte, was man auch hätte sich angesichts der Gestaltung der Beleuchtungsanlage (vier Masten jenseits der beleuchteten Fläche) und der Reflexionseigenschaften von feuchtem Rasen (nachts ist der Rasen immer etwas feucht) auch so vorstellen können: Die Horizontalbeleuchtungsstärke ist eine fiktive Größe, die die Messwerte der Leuchtdichte nur unwesentlich bestimmt. In anderen Worten: Sie sagt so gut wie nichts aus. Wichtiger sind die vertikal gemessenen Werte, weil der Rasen nie so reflektiert hat wie das Büropapier, das dummerweise jeder im Hinterkopf hat, wenn er von Beleuchtungsstärke spricht.  Und so sehen die Anforderungen anno 2018 aus (hier):

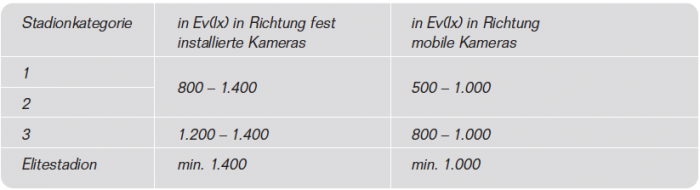

Und so sehen die Anforderungen anno 2018 aus (hier):

Wenn das keine präzisen Angaben sind! Die U17-EM wie die U19-EM dürfen unter 800 lx abgehalten werden. Bei der U21-EM müssen es schon 1.400 lx sein. Ach ja, ältere Leute brauchen mehr Licht. Frauenfußball darf unterbelichtet ablaufen (EM Frauen 1.000 lx, EM des starken Geschlechts 1.400 lx.). UEFA Pokal braucht weniger Licht als die Champions League. Vermutlich wieder so eine altersabhängige Regelung? Ich denke eher, da spielen die Loser. Recht so - weniger Licht bzw. unterbelichtet.

Und wo bitte schön? In 1,5 Meter Höhe. Horizontal? Vertikal? Sch... egal?

Nicht doch! Es kommt noch besser. Der deutsche Fußballbund hat gelernt. (Dazu muss angemerkt werden, dass der schon vor 1972 ausdrücklich Vertikalbeleuchtungsstärken gefordert hatte, weil das Fernsehen das so wollte. Allerdings halt nur für die Stadien der WM 1974). Nach dem DFB müssen die Stadien ihrer Kategorie entsprechend Beleuchtungsstärken in Richtung der Kamera liefern.  Das ist eine tolle Idee. Denn Kameras wie menschliche Augen "sehen" Leuchtdichten. Die Beleuchtungsstärke an einem Punkt ist ein irgendwie gemittelter Mittelwert des Lichts, das die Flächen im Gesichtsfeld an diesen Punkt schicken. Wie dumm, dass Ev von -90º bis +90º alles erfasst, die Kamera aber nicht. Zum Glück nicht. Denn sie wäre häufig geblendet. Dafür sind es die Zuschauer, deren Augen wie bei der Messung von Ev funktionieren, die Geblendeten. Das macht aber nix.

Das ist eine tolle Idee. Denn Kameras wie menschliche Augen "sehen" Leuchtdichten. Die Beleuchtungsstärke an einem Punkt ist ein irgendwie gemittelter Mittelwert des Lichts, das die Flächen im Gesichtsfeld an diesen Punkt schicken. Wie dumm, dass Ev von -90º bis +90º alles erfasst, die Kamera aber nicht. Zum Glück nicht. Denn sie wäre häufig geblendet. Dafür sind es die Zuschauer, deren Augen wie bei der Messung von Ev funktionieren, die Geblendeten. Das macht aber nix.

Für das Spielfeld sind wieder Ev´s gefordert. Das hört sich gut an: "Die Flutlichtanlage der Stadien der Bundesliga und 2. Bundesliga muss eine Mindestbeleuchtungsstärke von 800 Ix (Ev.), gemessen auf einer Höhe von 1,5 m über dem Spielfeld, aufweisen." Fehlt nur die Ebene, in der man misst. Das macht aber auch nix. Haben wir doch eine "Vorschrift" zur Beleuchtung beim Arbeitsschutz, wo die Ebene auch nicht genannt wird. Muss halt nur vertikal sein.

Aber halt. Es muss nicht immer vertikal sein. Es geht auch horizontal. Die Regionalliga darf - oder muss? - unter 400 lx spielen (E-hor). Wenn man zu Geld gekommen ist, dass ein neues Licht aufgehen darf, wird der DFB strenger: Er fordert rigoros "Bei Neuanlagen muss das Stadion mit einer Flutlichtanlage mit einer Beleuchtungsstärke von im Mittelwert E-hor 500 lx, geeignet für den Spielbetrieb und einer Beleuchtungsstärke von im Mittelwert E-Cam 800 lx bei Gleichmäßigkeiten von Min/Mittel 0,6 und Min/Max 0,4 fernsehtauglich mit einer Ersatzstromversorgung bei Live-Übertragungen ausgestattet sein." (Was E-Cam oder Min/Mittel und so bedeuten, geht Sie nichts an. Das muss der Clubchef verstehen, dessen Mannschaft in die Regionalliga aufsteigt. Wenn er nur Bahnhof versteht, ist er doof.)

Wie war das mit der über 40 Jahre alten Erkenntnis? Die horizontale Beleuchtungsstärke Eh sagt nicht viel über das Ergebnis der Beleuchtung aus, die da Leuchtdichte heißt. Auch wenn sie neuerdings E-hor heißt.

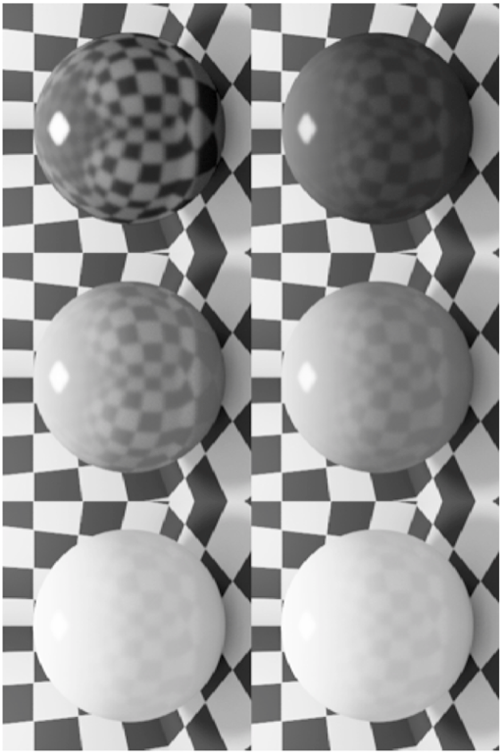

Eigentlich ist die Sache viel schlimmer. Denn über einem Spielfeld, in 1,5 Meter Höhe, sieht der Ball gar nicht wie ein Ball aus, wenn eine Beleuchtung nach der - auch sonst nichtssagenden - Horizontalbeleuchtungsstärke optimiert wird. Mit dem ist es wie mit dem Mond, mal ist er voll, mal leer, je nachdem, wo die Sonne steht. Hier zwei Erscheinungen, die man nur am Äquator sehen kann. Die weiteren zeigen den Mond vom Nordpol und Südpol aus gesehen. Leider sieht der Ball nicht so heimelig aus. Ansonsten kann der Ball jede Form annehmen, ist aber immer kleiner als in gut beleuchtetem Zustand. Am schlimmsten sieht er für den Torwart bei einer Bogenlampe aus: nämlich gar nicht. Wenn der Ball in hohem Bogen Richtung Tor eiert, sieht der Torwart nichts, weil er in die Scheinwerfer blickt und der Ball von oben beleuchtet ist. Wenn überhaupt. Denn es ist nicht gesagt, dass in den Höhen, wo der Ball fliegt überhaupt Licht ist, wenn der fliegt. Warum das so ist, kann man hier lesen. Als bei der Olympiade 1972 Sportfotografen im hellsten Stadion der Welt zuweilen schwarze Fotos schossen, fragten sie sich, wie denn das passieren kann. Vielleicht passiert in dem neuen Stadion von Bayern München noch mehr. Denn die dort jetzt installierten LED-Strahler sind viel bessere Kandidaten für Flimmern und Flackern als die alten Halogenmetalldampflampen. Und die funktionieren allein nicht mal richtig, man musste UV-Leuchten installieren, damit die Bandenwerbung prima sichtbar wird. Na, so was! (Mehr später)

Der hier behandelte Sachverhalt ist mir nicht zufällig eingefallen. Dahinter steckt das Problem eines Torwarts, der nach der Erneuerung der Beleuchtung seines Stadions plötzlich nichts mehr sah, obwohl viel mehr Licht installiert wurde. Wenn der wüsste, dass ich seine Empfindungen seit 1971 kenne. Die hatte mir Sepp Maier erklärt, nachdem er das erste Mal im Münchner Olympiastadion gespielt hatte. Das nenne ich nachhaltig. Man muss nicht nur unfähig sein, Probleme zu lösen, deren Lösung klar beschrieben worden ist. Man muss auch jegliche Einsicht vermissen lassen.

Wie sich Licht noch auf den Menschen auswirkt …

In den letzten Wochen habe ich etliche Beiträge zu Lichtqualität & Co. geschrieben, weil sich viele Leute von Lichttechnik, Arbeitsschutz u.ä. dazu geäußert haben. Beim Korrekturlesen ist mir aufgefallen, dass ich jemanden Wichtiges vergessen habe. Ziemlich unverzeihlich, zumal ein wichtiger Begriff der Lichttechnik "psychologische" Blendung heißt. Der wichtige Mensch ist der Psychologe. Der äußert sich komischerweise nicht zu Licht und Beleuchtung. Obwohl … vielleicht liegt es daran, dass der Begriff, psychologische Blendung, ohne sein Zutun festgelegt worden ist. Die DGUV, hat durch ihr Institut IFA, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, die Theorie der Blendung verfolgen lassen (hier. Meinung der Strahlenschutzkommission hier). Demnach gilt (anno 2010) "Im Gegensatz zur physiologischen Blendung ist die psychologische Blendung messtechnisch weder quantifizierbar noch optisch-visuell nachweisbar. Sie kommt häufig in Innenräumen vor und liegt dann vor, wenn ein aufgrund des qualitativen Urteils eines Beobachterkollektivs ermittelter Grenzwert von gerade noch annehmbarer hin zu gerade unannehmbarer Blendung überschritten wird."

Ganz schön nachhaltig so ein Begriff. Diese Vorstellung hatte nämlich ein gewisser Hopkinson so etwa in den 1940er Jahren entwickelt, nachdem man lange Zeit sinniert hatte, warum sich die Blendung nicht so leicht fassen lässt. Wenn man also etwas nicht messen kann, muss es psychologisch sein. Wenn man etwas nicht mit dem Zollstock messen kann, ist es auch nicht quantifizierbar. Nun, ja. Wie man aber im gleichen Bericht nachlesen kann, hat ein gewisser De Boer den Zollstock doch geliefert, eine 9-stufige Skala, in dessen Mitte der Umschlag von "gerade noch annehmbar" zu "gerade unannehmbar" stattfindet. Zwar stammt die Skala nicht von De Boer, sie wurde von ihm modifiziert, aber er war historisch gesehen der letzte Autor, der das sog. BCD-Kriterium in den Himmel hob. BCD hieß "between comfort and discomfort", so eine Art Lackmus-Grenze. Wann schlägt die Farbe um? Übrigens, nach De Boer fängt die Skala bei 1 = unerträglich an und nimmt mit abnehmender Blendung zu. Nicht allzu (psycho)logisch.

Da ich meine Dissertation genau zu diesem Thema schrieb, habe ich mich mit den Menschen auseinandergesetzt, der nun schweigt, dem Psychologen. Mir hatte er damals gesagt, die Skala von De Boer (bzw. Hopkinson) sei von niemandem jemals überprüft worden. Sie sei vermutlich auch gar keine Skala. So habe ich mich daran gesetzt, zu überprüfen, wie gut die Blendungs-Skala für die "psychologische" wäre. Ergebnis: Sie ist eigentlich zwei Skalen. Ist eine Umgebung einigermaßen akzeptabel, kann man sie für den vorgesehenen Zweck im Innenraum benutzen. Gibt es wirklich eine Blendung, ist die Blendungsskala unbrauchbar. Aber sie sollte ja gerade dafür eingesetzt werden.

Die scheinbar klare Sache hat aber einen noch größeren Haken: Blendung ist definitionsgemäß eine unangenehme Wirkung des Lichts. Dummerweise wirken sich exakt die gleichen physikalischen Faktoren aber auch positiv auf den Menschen aus. Negativ = positiv? So isses! Dasselbe gilt übrigens für eine andere Wirkung des Lichts, die mit der Blendung eng verwandt ist, Glanz. In der Beleuchtungstechnik versucht man, Glanz zu vermeiden, wo es geht. Er verdeckt nämlich die Information auf Bildschirmen, auf dem Papier oder auf Maschinenteilen. Ebenso in der Beleuchtungstechnik versucht man aber, Glanz zu erzeugen. Wirkt angenehm, schön - eben glanzvoll. Wo ist der Unterschied? Jedenfalls nicht in der Physik. Die hilft zwar Faktoren wie Leuchtdichte quantifizieren, erklärt aber mitnichten die Wirkung. Ob eine physikalisch gegebene Situation positiv und angenehm auswirkt oder im Gegenteil nervt, hängt von dem Empfänger bzw. seiner Aufgabenstellung ab. Der Lichterglanz im Opernfoyer stört tierisch, wenn man an der Kasse die Champagner abrechnen will.

So verwunderlich ist die Feststellung ja nicht. Jeder kennt den Unterschied zwischen Musik (Party bei uns) und Lärm (Party beim Nachbarn). In der Psychoakustik wird dem Umstand bereits bei der Definition von Lärm Rechnung getragen. Warum nicht ähnlich vorgehen bei Licht? Da müsste sich der Herr Psychologe persönlich bemühen. Zumindest zu Messen und Quantifizieren müsste er eine Meinung haben, hat er doch Psychometrie zumindest als Nebenfach studiert.

Schwächen im Konzept sind keine lässlichen Sünden

So sollte nach einer Studie der Firma Siemens die bevorzugte Beleuchtung für Büromenschen aussehen. Sie heißt BAP wie Bildschirm-Arbeitsplatz-Beleuchtung. Das Produkt heißt BAP-Leuchte. Nach dem hier diskutierten Konzept soll alles anders werden.

Der KAN-Workshop "Nicht-visuelle Wirkungen von Licht" war die zweite Veranstaltung zum Thema. Die erste trug allerdings einen anderen Titel: "Human Centric Lighting". Das ist eine Idee, das ein Beratungskonzern (A.T. Kearney) der lichttechnischen Industrie ans Herz gelegt hat. Das Unternehmen ging einst aus McKinsey & Co. hervor und ist wie dieser u.a. strategischer Berater. Bislang hatte sich die Lichttechnik ihre eigene "Strategie" betrieben, während sich andere Branchen schon sehr lange strategischer Beratung bedienen, stammen doch beide Unternehmen aus den 1920ern. So kam der Vorsitzende unserer "Post" seit der ersten Postreform 1990, seit 1995 Deutsche Post AG, von McKinsey. In diesem Zeitraum ist aus einer "verschlafenen" Bonner Behörde ein internationaler Logistikkonzern, Deutsche Post DHL Group, entstanden. Insofern kann man auf den Erfolg vom strategischen Rat bauen. Böse Zungen, die man schlecht zügeln kann, werden aber nicht müde zu erzählen, dass in Berlin der Postverkehr derzeit langsamer läuft als zu Zeiten von Thurn & Taxis. Manche Bereiche bekommen einmal die Woche Post. Das sind wirklich böse Zungen, bei uns kommt sie manchmal zwei Mal in der Woche.

Ob der Lichttechnik Ähnliches blüht, hie ein neues Konzept, dort eine Brache, wo einst blühende Landschaften waren, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall möchte ich darauf hinweisen, dass die "Lichttechnik" bzw. dass, was man darunter versteht, wie kaum eine andere Branche einen deutschen Zungenschlag in die Gegenwart gerettet hat, sprich sich von der Übermacht der englischen Sprache distanziert. Bereits seit langem veranstalten die "Lichttechnischen" Gesellschaften aus vier Ländern in Europa ihre Gemeinschaftstagung in deutscher Sprache, obwohl eine davon aus einem Land stammt, dessen Sprache zwar die Verwandtschaft zur deutschen nicht leugnen kann, sich aber bestimmt nicht deutsch nennt. Später stieß sogar Frankreich dazu. Und Lux Europe wird sowieso hauptsächlich aus diesen Ländern gespeist. Licht in Europa war recht deutlich deutsch/holländisch. Ob eine typisch amerikanisch angehauchte Strategie in diese Landschaft passt? Schaun mer mal!

Wenig Schmeichelhaftes zu dem Konzept von A.T. Kearney kann man hier sehen bzw. lesen. So beruht eine der Grundlagen des Konzepts auf einem nachweislich gescheiterten Projekt, bei dem Arbeiter bei VW nachts unter 2000 lx angeblich besser arbeiteten. Was ist daran "human centric", wenn Arbeiter gezwungen werden, drei Wochen Dauernachtschicht zu fahren und danach drei Wochen tagsüber mit Sonnenbrille herumlaufen? (Das war Voraussetzung, weil sich deren circadianer Rhythmus ansonsten von dem Tageslicht zurückgestellt worden wäre.)

Ich denke noch besser ist die Geschichte mit der zweiten Grundlage, Kosten sparen, indem man Kinder mit ADHS mit Licht ruhig stellt. A.T. Kearney berechnet pro Schüler € 6.000 Ersparnis, weil man damit den genervten Lehrern Stress und Burnout erspart. Ich habe das Ganze als Kolumnist mit (schwarzem) Humor dargestellt. Der Industrie den Rat zu geben, sie soll ihr Geld zurückverlangen, wäre der brutalere Weg.

Konzepte sind keine Produkte, sondern (Denk-)Modelle, nach denen man Produkte baut. So ist "human centric design" tatsächlich ein Konzept, wonach z.B. Autohersteller ihre Produkte dem Wunsch des Kunden entsprechend entwerfen. Bzw., bei Ignorierung dessen Pleite gehen wie weiland General Motors. Andere, z.B. Toyota, haben sich auf die Fahnen geschrieben, jede Art der Verschwendung von Ressourcen zu eliminieren, auch der Zeit. So wurde Just-in-time geboren und Toyota Weltmeister, als der Weltmeister pleite ging. Der Adressat eines strategischen Konzepts für Produkthersteller ist dieser selbst und nicht die Allgemeinheit. Wenn das Konzept aber aus allen Rohren in die Allgemeinheit gepustet wird, muss sich diese überlegen, was der Sinn dieser Übung wohl sein mag.

Ob das gut endet, wenn man sich das strategische "Konzept" der lichttechnischen Industrie vor A.T. Kearney als Indikator für die Erfolgsaussichten für die Zukunft anschaut? Nee, nich … Einer der ältesten noch lebenden Kenner der Szene pflegt in Sitzungen und sonstigen Diskussionen zu sagen "Leute, wir müssen den Arbeitsschutz als Marketingsinstrument erhalten… " Er sagt es nicht immer in gleichen Worten, aber in der gleichen Bedeutung. Wer ihm nicht glauben will, kann sich die ZDF-Dokumentation "Zwielicht -Ökologie der künstlichen Helligkeit" ansehen bzw. als Buch lesen. Damit lernt er alles, was vor 1989 war.

In jenem Jahr kam zwar für Deutschland die Wende, aber nicht für das Licht. Nachdem er zehn Jahre zuvor allen deutschen Büros eine bestimmte Leuchte, die BAP-Leuchte, mit der Norm DIN 5035-7 verordnet hatte, hat der oberste Beleuchtungsnormer von Deutschland beim Arbeitsminister den Antrag gestellt, eben diese Norm eine "Sicherheitsnorm" zu machen. Was das auch immer sein sollte. Die Aktion richtete sich gegen eine internationale Norm, die eher den Menschen in den Vordergrund stellen wollte. Der Ausschuss, aus dem diese Norm kommen sollte, arbeitet seit 1983 nach dem Konzept "human-centered design". Dessen Werk sollte in Deutschland keine Geltung bekommen.

Ohh Kay! Wie "human centric" waren deutsche Normen, die so unter Artenschutz gestellt werden sollten? Irgend einen Grund muss ja das Schutzbedürfnis haben? Ich denke, unter den Ehrlichen bricht gleich ein nicht endendes Gelächter aus, die weniger Ehrlichen laufen in den Keller zum Lachen. So denke ich, dass das Konzept von A.T. Kearney sich erst durchsetzen ließe, nachdem man alle führenden wie ausführenden Köpfe der deutschen lichttechnischen Industrie nicht nur ordentlich wäscht, sondern einer längeren Therapie unterzieht. Oder sie bleiben bei ihrem Leisten und verordnen jedem deutschen Angestellten weiterhin 500 lx, ob er will oder nicht. Ach, ja. Ältere sollen mehr als 500 lx abbekommen. Die hat man wohl bei der Erstellung der Normen vergessen. Echt "human centric" das Ganze.

Und wie "human centric" wird das Ergebnis für den deutschen Arbeitnehmer sein, wenn die Sache endlich "fertig" ist? Ich fürchte, er, der deutsche Arbeitnehmer, wird nicht allzu glücklich werden können, weil das Konzept falsch angelegt ist. Es ist nämlich über "lighting", also Beleuchtung mit Licht. US-amerikanische Experten hatten bereits vor 10 Jahren eine Expertise veröffentlicht, IES TM-18-08, dass der Begriff Licht für Aspekte benutzt werden soll, bei denen es um Sehen geht, also um Visuelles. Für nicht-visuelle Wirkungen muss man die optische Strahlung berücksichtigen. Human centric lighting ist daher ein Konzept, das bekanntes, gut begründetes Wissen außer Acht lässt. Nicht etwa aus Unwissenheit, denn die Sache ist seit über 10 Jahren offiziell bekannt. Und weniger offiziell? Wenn man einen Beitrag für eine wichtige Tagung (hier "Licht und Gesundheit" des Instituts für Lichttechnik der TU Berlin) als weniger offiziell bezeichnen darf, hatte ich diesbezügliche Kenntnisse bereits im letzten Jahrhundert veröffentlicht. Diese wiedrum hatte ich Jahre und Jahrzehnte davor u.a. durch Literaturstudien gelernt. Und Leute, die diese Literatur z.T. geschrieben hatten, haben unsere Experten entsprechend informiert. Nix Neues also. Was kann man von einem Zukunftskonzept erwarten, das längst Bekanntes ignoriert?

*IES TM-18-08

Light and Human Health:

An Overview of the Impact of Optical Radiation

on Visual, Circadian, Neuroendocrine,

and Neurobehavioral Responses

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025