Posts in Category: Sicherheit

Mit LED - vergessene Probleme werden lebendig

Im neuesten Licht-Heft findet sich ein Beitrag, den es nicht geben sollte. Es geht um Flimmern, und ich hatte gelernt, den gibt es bei der Beleuchtung nicht. Das war so etwa 1966 bei meiner zweiten Vorlesung über Lichttechnik. Der Professor erklärte uns, die Glühlampe sei zu faul, um den Änderungen der Stromversorgung zu folgen, und die Leuchtstofflampe zu schnell. Sie würde ihr Licht mit 100 Hz ändern. Und das könne kein menschliches Auge sehen. Stimmte zwar nicht, aber doch etwas: Wenn einer stur vor sich hinguckt und nichts in dem Raum sich bewegt, kann das Auge fast nie ein Flimmern empfinden. Wenn doch einer was empfindet? Der hat bestimmt was gegen Neonlampen, Pardon Leuchtstofflampen! Dass er was gegen Leuchtstofflampen hatte, weil sie flimmerten? Konnte nicht sein - bis man die Lösung hatte: das elektronische Vorschaltgerät. Jemand wies 1986 nach, dass etwa die Hälfte der Kopfschmerzen der Leute, die unter diesen Lampen arbeiteten, verschwanden, wenn man die Frequenz erhöhte.

Die Lösung wurde gegen Ende der 1960er Jahre erarbeitet und steht so etwa 40 Jahre industriell zur Verfügung. Dass niemand sie vorzuschreiben vermochte, ist der Autoindustrie zu verdanken. Die elektronischen Vorschaltgeräte haben nämlich eine nominelle Lebensdauer von 50.000 h, und die sind bei den Autobauern ziemlich bald um. Bei denen brennt das Licht durch. Somit hätten wir das Thema Flimmern zu den Akten gelegt. Nicht jeder arbeitet bei den Autobauern.

Der Vorgang ist übrigens typisch für die "Aufarbeitung" von Nutzerproblemen in der Lichttechnik. Tauchen welche auf, wird erst einmal darauf hingewiesen, dass das wohl subjektive Äußerungen sind. Gegen die kann man doch nichts unternehmen. Bei hartnäckigen Problemen, so z.B. behaupteten Wirkungen zur Krebsförderung durch Leuchtstofflampenlicht, lässt man Gutachten erstellen, bei denen schon der Titel dem Auftrag entspricht: "Über die angeblichen …" Ist das Problem nach Jahrzehnten immer noch ungelöst bzw. unbeantwortet, gibt es noch ein Gutachten. Ähnlich handelten auch die Klimatechniker. Nach deren Meinung waren die Beschwerden nur die Meinung von Nörglern u.ä. Anders als die Lichttechniker, lieferten sie die Lösung gleich mit: Einen Regler an die Wand nageln, der nicht regelt. Die Leute drehen daran und denken, es hat sich was getan. Fertig! Wie witzig!

Neu kann das Thema auch nicht mehr auftauchen, weil wir mit der LED eine fortschrittliche Technologie ins Haus bekommen haben, die nicht mit den Mängeln der alten Lichttechnologien (igitt!) verhaftet ist. Das hat die SCHEER-Kommission gerade zum besten gegeben, die die Risiken der LED für Mensch (und Tier?) bewerten sollte. Nach ihrer Meinung haben gesunde Menschen bei normaler Nutzung nichts zu befürchten. (hier)

Muss wohl stimmen, denn die SCHEER Kommission ist hochkarätig besetzt. Frau Prof. Ana Proykova (Vorsitzende) ist Physikprofessorin University of Sofia, Sofia, Bulgaria. Rodica Mariana Ion ist Full Professor of Nanomaterials an National Institute of R&D für Chemie and Petrochemie – ICECHIM, Bucharest, Romania Supervisor at Walachei University. Theodoros Samaras Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece. Alle haben sich irgendwie mit Nanomaterialien oder medizinischer Technik beschäftigt. Auf dem Gebiet der Lichttechnik sind sie bislang nicht aufgefallen. Vielleicht ändert sich das noch.

Was ist die endgültige Meinung der Kommission? Sinngemäß lautet diese, dass bei normaler Anwendung müssen gesunde Personen keine Gesundheitsrisiken befürchten. Allerdings „However, reversible biological effects in terms of flicker, dazzle, distraction and glare may occur.“ Klartext, das Licht kann Flimmern, verwirren (?), stören und blenden. Aber alles reversibel. Tut zwar weh, aber der Schemrz lässt nach. Ein Problem sind Kinder. Ein anderes Alte. Eigentlich sind die immer ein Problem. Wenn das Alles ist! Da sind wir aber fein heraus. Wir müssen nur noch Flicker messen lernen. Das ist alles! Das ist alles?

Wenn man die Aussagen der Kommission ernst nimmt und die noch verbliebenen Risiken wie "Blenden", "Stören" usw., müsste man bei jeder Gefährdungsbeurteilung in einem Betrieb von einer LED-Beleuchtung abraten. Was die Kommission für reversibel hält, ist eine Gesundheitsgefährdung. Dummerweise wird man keinem Betrieb erzählen können, was er machen soll stattdessen. Die EU verbietet mittlerweile fast alle Leuchtmittel außer LED. Für die (noch) nicht verbotenen entwickelt die Industrie keine Leuchten. Leuchtmittel brauchen zum Leuchten Leuchten. (Anm.: Neueste Entwicklungen in der Normung zeigen, dass LED die doch nicht brauchen. Denn sie sind selber eine Leuchte (hier). Toller Aufstieg von Laser über Lampe zur Leuchte.)

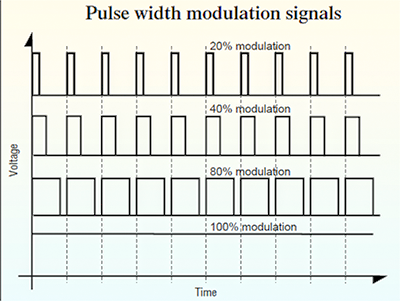

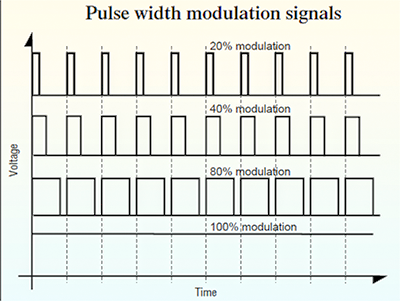

Hier liegt wohl des Pudels Kern begraben. Denn LED ist keine Technologie für nette, reiche Leute, die alles Geld der Welt ausgeben, nur um sie zu besitzen. Sie soll wirtschaftlich sein. Deswegen arbeiten sehr viele LEDs mit Pulsweitenmodulation (PWM), bei der das Licht immer für eine kurze Zeit ausgeht, auch wenn ungedimmt. (Das hatte ich in diesem Blog schonmal behandelt – hier und da). Noch schlimmer sieht es wohl mit treiberlosen LEDs aus. Die LED ist 20 Jahre nach ihrer Markteinführung als Leuchtmittel immer noch ein schlecht beherrschte Technik. Dass man damit Wunderbares erreichen kann, was mit anderen Leuchtmitteln kaum oder gar nicht erreichbar ist. ist kein Trost für Leute, die auf dem Wege zur Arbeit im Verkehr geblendet oder bei der Arbeit durch Flicker gestört werden.

Zum Vergleich der Wirkung: Bildschirme mit LED Hintergrundbeleuchtung sehen aus, als würden sie nicht flimmern. Solche mit PWM können in der Praxis bei 35% der Benutzer Beschwerden verursachen. Als die Bildschirme echte Flimmerkisten waren, beschwerte sich nur 10%!

Wir haben also nicht mit einem technischen Problem zu tun, sondern mit einem technisch-wirtschaftlichen. Von so etwas hat eine Kommission aus Physikern naturgemäß keine Ahnung. Warum darf sie aber darüber bestimmen, ob man alle gewohnten Leuchtmittel abschafft, um der LED Marktzugang zu verschaffen?

Mit LED - vergessene Probleme werden lebendig

Im neuesten Licht-Heft findet sich ein Beitrag, den es nicht geben sollte. Es geht um Flimmern, und ich hatte gelernt, den gibt es bei der Beleuchtung nicht. Das war so etwa 1966 bei meiner zweiten Vorlesung über Lichttechnik. Der Professor erklärte uns, die Glühlampe sei zu faul, um den Änderungen der Stromversorgung zu folgen, und die Leuchtstofflampe zu schnell. Sie würde ihr Licht mit 100 Hz ändern. Und das könne kein menschliches Auge sehen. Stimmte zwar nicht, aber doch etwas: Wenn einer stur vor sich hinguckt und nichts in dem Raum sich bewegt, kann das Auge fast nie ein Flimmern empfinden. Wenn doch einer was empfindet? Der hat bestimmt was gegen Neonlampen, Pardon Leuchtstofflampen! Dass er was gegen Leuchtstofflampen hatte, weil sie flimmerten? Konnte nicht sein - bis man die Lösung hatte: das elektronische Vorschaltgerät. Jemand wies 1986 nach, dass etwa die Hälfte der Kopfschmerzen der Leute, die unter diesen Lampen arbeiteten, verschwanden, wenn man die Frequenz erhöhte.

Die Lösung wurde gegen Ende der 1960er Jahre erarbeitet und steht so etwa 40 Jahre industriell zur Verfügung. Dass niemand sie vorzuschreiben vermochte, ist der Autoindustrie zu verdanken. Die elektronischen Vorschaltgeräte haben nämlich eine nominelle Lebensdauer von 50.000 h, und die sind bei den Autobauern ziemlich bald um. Bei denen brennt das Licht durch. Somit hätten wir das Thema Flimmern zu den Akten gelegt. Nicht jeder arbeitet bei den Autobauern.

Der Vorgang ist übrigens typisch für die "Aufarbeitung" von Nutzerproblemen in der Lichttechnik. Tauchen welche auf, wird erst einmal darauf hingewiesen, dass das wohl subjektive Äußerungen sind. Gegen die kann man doch nichts unternehmen. Bei hartnäckigen Problemen, so z.B. behaupteten Wirkungen zur Krebsförderung durch Leuchtstofflampenlicht, lässt man Gutachten erstellen, bei denen schon der Titel dem Auftrag entspricht: "Über die angeblichen …" Ist das Problem nach Jahrzehnten immer noch ungelöst bzw. unbeantwortet, gibt es noch ein Gutachten. Ähnlich handelten auch die Klimatechniker. Nach deren Meinung waren die Beschwerden nur die Meinung von Nörglern u.ä. Anders als die Lichttechniker, lieferten sie die Lösung gleich mit: Einen Regler an die Wand nageln, der nicht regelt. Die Leute drehen daran und denken, es hat sich was getan. Fertig! Wie witzig!

Neu kann das Thema auch nicht mehr auftauchen, weil wir mit der LED eine fortschrittliche Technologie ins Haus bekommen haben, die nicht mit den Mängeln der alten Lichttechnologien (igitt!) verhaftet ist. Das hat die SCHEER-Kommission gerade zum besten gegeben, die die Risiken der LED für Mensch (und Tier?) bewerten sollte. Nach ihrer Meinung haben gesunde Menschen bei normaler Nutzung nichts zu befürchten. (hier)

Muss wohl stimmen, denn die SCHEER Kommission ist hochkarätig besetzt. Frau Prof. Ana Proykova (Vorsitzende) ist Physikprofessorin University of Sofia, Sofia, Bulgaria. Rodica Mariana Ion ist Full Professor of Nanomaterials an National Institute of R&D für Chemie and Petrochemie – ICECHIM, Bucharest, Romania Supervisor at Walachei University. Theodoros Samaras Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece. Alle haben sich irgendwie mit Nanomaterialien oder medizinischer Technik beschäftigt. Auf dem Gebiet der Lichttechnik sind sie bislang nicht aufgefallen. Vielleicht ändert sich das noch.

Was ist die endgültige Meinung der Kommission? Sinngemäß lautet diese, dass bei normaler Anwendung müssen gesunde Personen keine Gesundheitsrisiken befürchten. Allerdings „However, reversible biological effects in terms of flicker, dazzle, distraction and glare may occur.“ Klartext, das Licht kann Flimmern, verwirren (?), stören und blenden. Aber alles reversibel. Tut zwar weh, aber der Schemrz lässt nach. Ein Problem sind Kinder. Ein anderes Alte. Eigentlich sind die immer ein Problem. Wenn das Alles ist! Da sind wir aber fein heraus. Wir müssen nur noch Flicker messen lernen. Das ist alles! Das ist alles?

Wenn man die Aussagen der Kommission ernst nimmt und die noch verbliebenen Risiken wie "Blenden", "Stören" usw., müsste man bei jeder Gefährdungsbeurteilung in einem Betrieb von einer LED-Beleuchtung abraten. Was die Kommission für reversibel hält, ist eine Gesundheitsgefährdung. Dummerweise wird man keinem Betrieb erzählen können, was er machen soll stattdessen. Die EU verbietet mittlerweile fast alle Leuchtmittel außer LED. Für die (noch) nicht verbotenen entwickelt die Industrie keine Leuchten. Leuchtmittel brauchen zum Leuchten Leuchten. (Anm.: Neueste Entwicklungen in der Normung zeigen, dass LED die doch nicht brauchen. Denn sie sind selber eine Leuchte (hier). Toller Aufstieg von Laser über Lampe zur Leuchte.)

Hier liegt wohl des Pudels Kern begraben. Denn LED ist keine Technologie für nette, reiche Leute, die alles Geld der Welt ausgeben, nur um sie zu besitzen. Sie soll wirtschaftlich sein. Deswegen arbeiten sehr viele LEDs mit Pulsweitenmodulation (PWM), bei der das Licht immer für eine kurze Zeit ausgeht, auch wenn ungedimmt. (Das hatte ich in diesem Blog schonmal behandelt – hier und da). Noch schlimmer sieht es wohl mit treiberlosen LEDs aus. Die LED ist 20 Jahre nach ihrer Markteinführung als Leuchtmittel immer noch ein schlecht beherrschte Technik. Dass man damit Wunderbares erreichen kann, was mit anderen Leuchtmitteln kaum oder gar nicht erreichbar ist. ist kein Trost für Leute, die auf dem Wege zur Arbeit im Verkehr geblendet oder bei der Arbeit durch Flicker gestört werden.

Zum Vergleich der Wirkung: Bildschirme mit LED Hintergrundbeleuchtung sehen aus, als würden sie nicht flimmern. Solche mit PWM können in der Praxis bei 35% der Benutzer Beschwerden verursachen. Als die Bildschirme echte Flimmerkisten waren, beschwerte sich nur 10%!

Wir haben also nicht mit einem technischen Problem zu tun, sondern mit einem technisch-wirtschaftlichen. Von so etwas hat eine Kommission aus Physikern naturgemäß keine Ahnung. Warum darf sie aber darüber bestimmen, ob man alle gewohnten Leuchtmittel abschafft, um der LED Marktzugang zu verschaffen?

Bestimmt die Beleuchtungsstärke den Unfalltod?

In Absurdistan ist alles möglich, sogar das Unmögliche. Dort wohnt der Gott der Statistik, der heilige Manipool, vor dem nichts sicher ist. Aber auch das ist nicht sicher. (Vorsicht: geklaut von Ringelnatz, nicht nochmal klauen) Dieser Gott handelt aber nicht eigenständig, wie es Götter eigentlich tun, sondern nur in Amtshilfe, wenn jemand Daten eine andere Bedeutung geben will, als ihnen zusteht. Wer das ganz platt tut und die neuen Erkenntnisse alternative Fakten nennt, wird Präsident des größten Atomarsenals aller Zeiten. Da nicht jeder so unverfroren daher kommen kann, weil er nicht einmal ein Bömbchen besitzt, muss raffinierter vorgehen.

Ein wunderbares Buch über die Visualisierung von Daten von Edward R. Tufte zeigt ein Beispiel dafür, wie man durch Ausnutzung menschlicher "Stärken" Märchen erzählen kann, ohne dass einer einem an den Karren fahren kann.

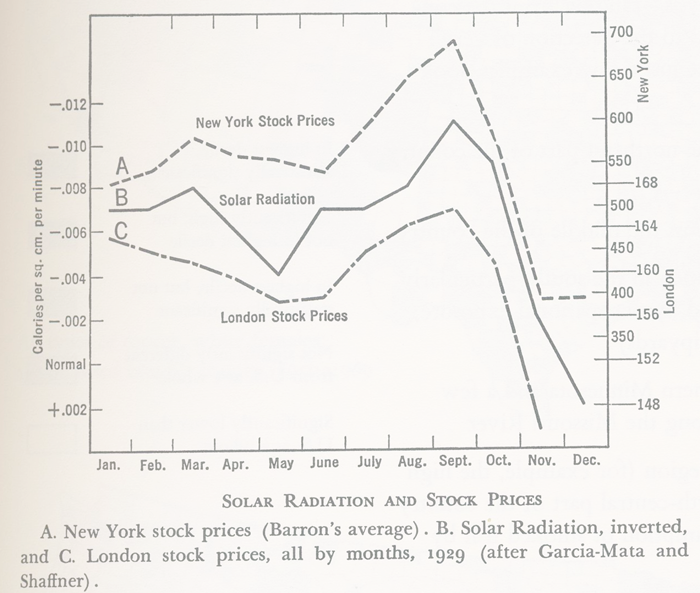

Das Bild zeigt, dass sowohl in London als auch in New York die Börsenkurse dem Sonnenstand folgen. Kriegen die Börsianer also mehr Licht auf die Glatze, sind sie eher bereit, mehr Geld für dieselben Aktien auf den Tisch zu legen.

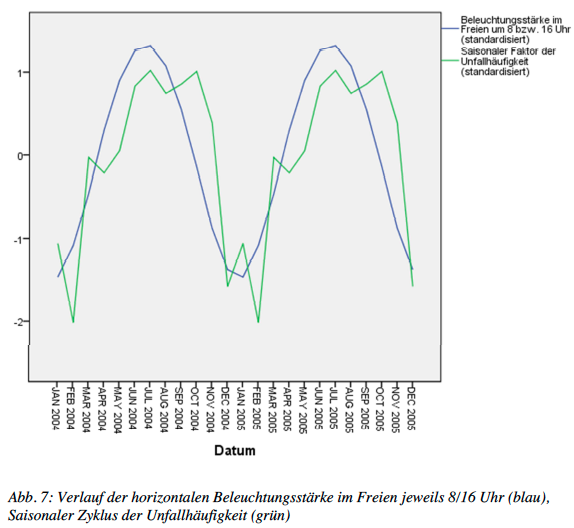

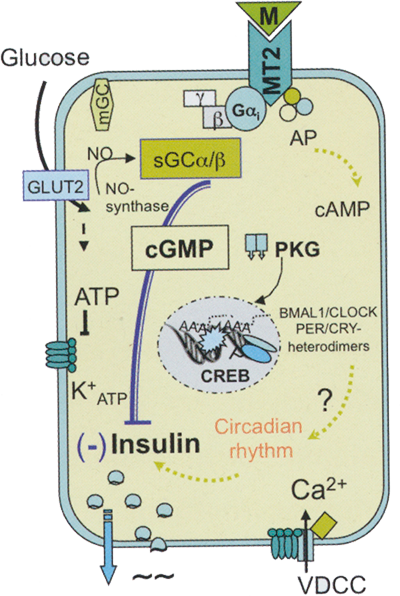

Nun ist es einer öffentlichen Einrichtung gelungen, ein Bild ähnlichen Kalibers zu produzieren. Hier ging es nicht um Satire und auch nicht um den Reibungswiderstand von Hufen von Schafen beim Scheren (Alternativnobelpreis!), sondern um tödliche Arbeitsunfälle. D.h., bei den untersuchten Fällen ist mindestens ein Arbeitnehmer gestorben. Die Frage war, spielte das Licht eine Rolle, das die Rhythmik des Körpers bestimmt. Der Titel: "CIRCANNUALE RHYTHMIK BEI TÖDLICHEN ARBEITSUNFÄLLEN – ANPASSUNG DER INNEREN UHR AN SAISONALE VERÄNDERUNGEN DES TAGESLICHTS?".

Wie jede Studie hat auch diese ihre Schwächen und Stärken. Die werden die Anhänger der Beleuchtungsstärke als Zentralpunkt des Sonnensystems, ach was, der Milchstraße, ach was, des Universums, schnell vergessen und ihre Aufmerksamkeit diesem Bild widmen, aus dem einwandfrei hervorgeht, dass eine eindeutige Beziehung zwischen der Beleuchtungsstärke und der Unfallhäufigkeit besteht. Welche? Das ist egal. Hauptsache welche.

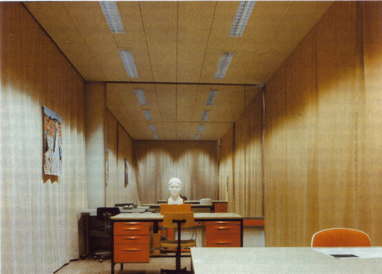

Die Autoren haben ihre Ergebnisse tiefergründig auf Schwachstellen abgeklopft. Ob das ihnen was nützt, um den Missbrauch des Bildes zu verhindern, weiß ich nicht. Eher das Gegenteil wird wohl eintreten, wenn die Menschheit damit so umgeht, wie mit diesem Bild, an dessen Entstehung ich beteiligt war.

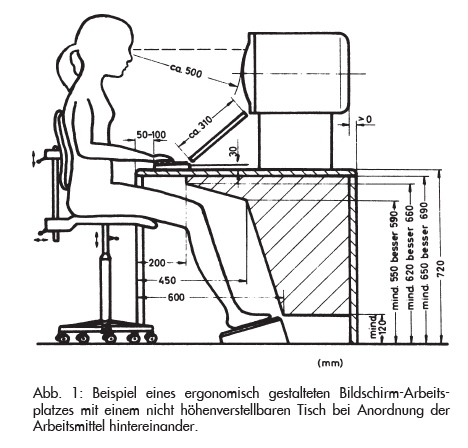

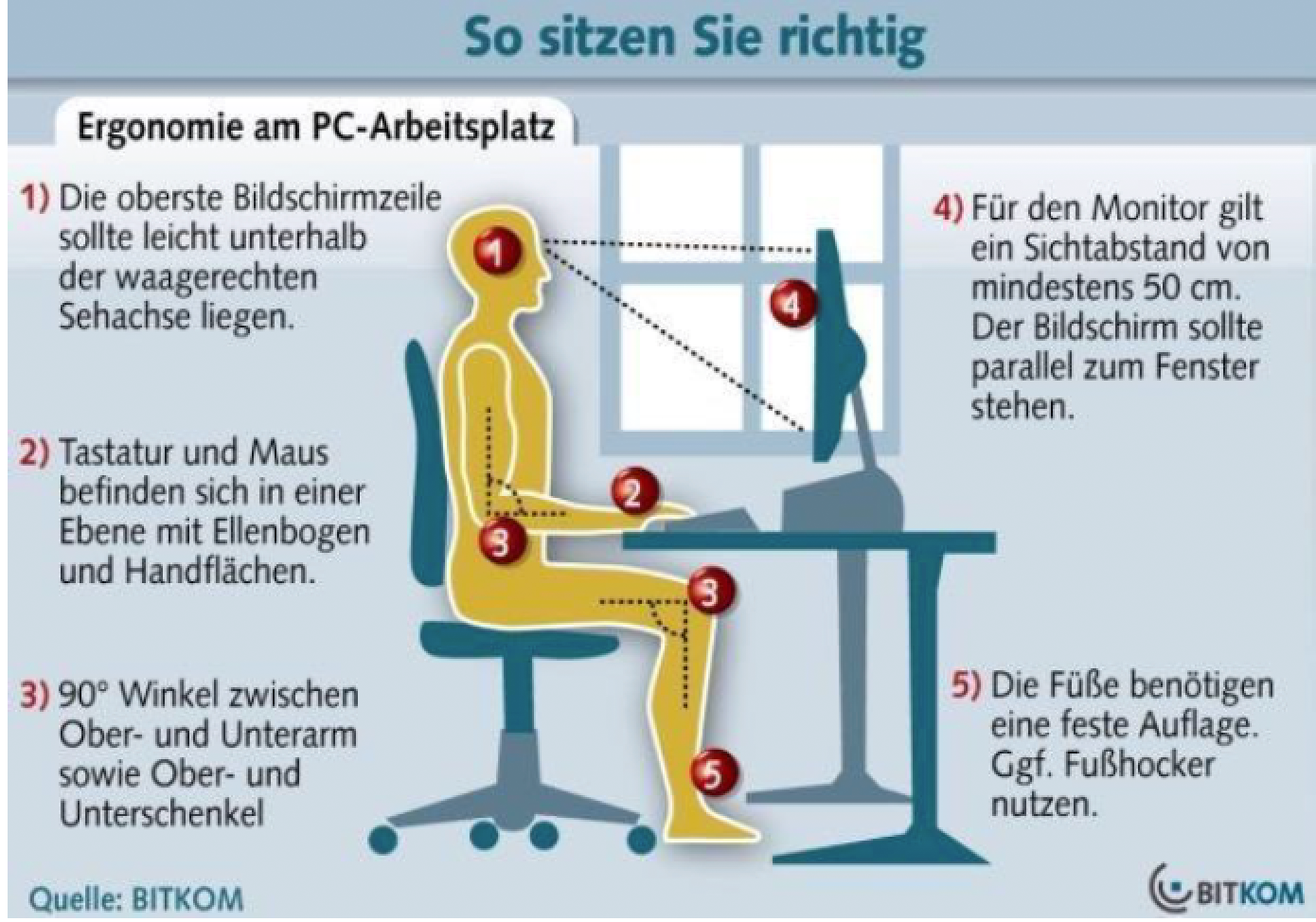

Es sollte u.a. darstellen, dass die oberste Bildschirmzeile nicht über Augenhöhe liegen darf. Was haben Leute daraus gemacht? Den Bildschirm möglichst in Augenhöhe bringen. Ein sehr bekannter Computerhersteller hat empfohlen, dazu notfalls auch einen Stapel Papier oder das Telefonbuch zu benutzen. Dies war für 20 Jahre und mehr in seinen Handbüchern verewigt. Ein erstklassiger Grund, den Hersteller wegen Gesundheitsschädigung zu verklagen. Was ist aber, wenn man das Bild in die Suchmaschine gibt und auch viele Ärzte und sogar Betriebsärzte findet, die dasselbe sagen? Anerkannte Regel der Technik? Und ob! Und so sieht es im Jahre 2019 bei BITKOM aus, das ist der Hauptverband der IT-Unternehmen, also die Macher von Industrie 4.0 und Digitalisierung und so.

Nutzlose Werte, wertlose Daten aus der Lichttechnik

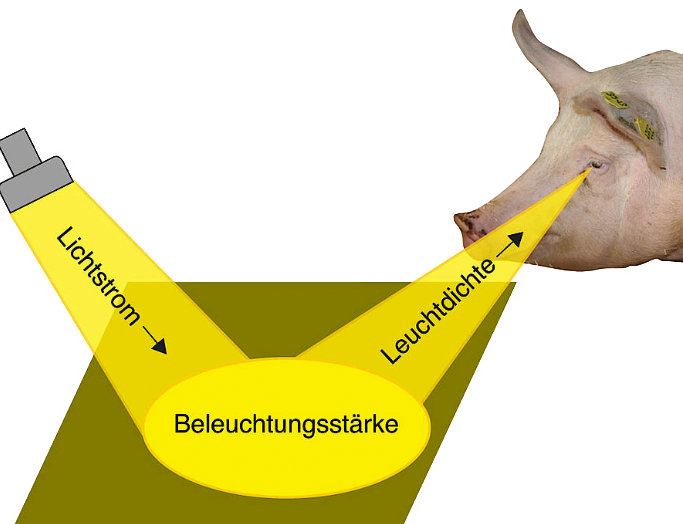

In dem Bemühen, das Wissen um Licht zu erweitern, wurde der Begriff "Beleuchtungsstärke" zu einem ziemlich gefährlichen Wort. Dass auch Experten den Begriff falsch bzw. sogar sinnlos verwenden, hatte ich vor Langem dargestellt (hier). Hier geht es um sehr gefährliche Anwendungen durch Leute, die Experte auf anderen Gebieten sind.

Bereits auch von anderen beklagt, aber ziemlich unausrottbar, ist die Verwendung hinsichtlich "nicht-visueller" Wirkungen von Licht auf den Menschen. Man kann praktisch alle Experimente, bei denen mit der Größe "Beleuchtungsstärke" als Wirkgröße hantiert wird, gleich in den großen Papierkorb werfen, weil die - echte oder vermeintliche - Wirkung von Strahlung in einem schmalen Spektralbereich erzeugt wird. Genau in diesem Bereich zeigen "Luxmeter" ihre größten Schwächen, weil sie dort ihre größten Fehler aufweisen, auch wenn es sich um Präzisionsinstrumente handelt. Die Messung der Wirkgrößen muss man als potenziell fehlerhaft annehmen. Experimente mit solchen Größen gleich vergessen.

Von potenziell fehlerhaft zu grundsätzlich unbrauchbar ist allerdings ein weiter Weg. Und den begehen gleich mehrere "Experten". Fangen wir mit dem Experten an, der wahrscheinlich nicht zurück schlägt, weil er diesen Blog nicht liest. In dem Beitrag "Die heilige 500 ist wieder da" hatte ich genau den durch den Kakao gezogen. Anlass war ein Beitrag in vielen Tageszeitungen etwa mit dem Titel:

Mir tut der Zimmerspargel, der bei 499 lx sterben muss, richtig leid. (Anm.: Kein Scherz, es gibt einen Forschungsbericht, der eine Wartung der Beleuchtung bei 499 lx empfiehlt.)

Das Wort führte ein Vorstand vom Fachverband Raumbegrünung und Hydrokultur. Und sogar ein leibhafter Professor für Zierpflanzenbau hatte so seine Meinung von sich gegeben. Während laut Vorstand "immer ein Wert von 500 Lux erforderlich ist, um eine Pflanze am Leben zu halten", hatte der Herr Professor was von 800 lx, ein anderer von 800 lx bis 1200 lx erzählt. Im Himmel ist Jahrmarkt. Wetten dass, dass Pflanzen auch bei 2.000 lx elend zugrunde gehen können, weil sie einfach verhungern?

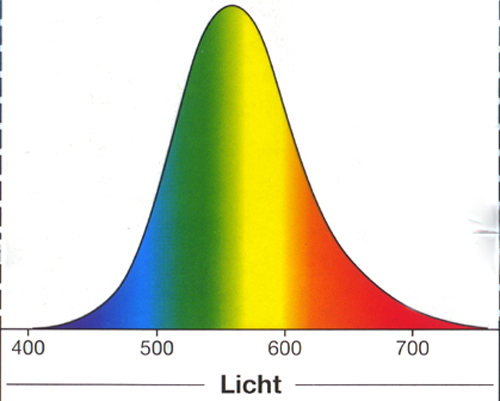

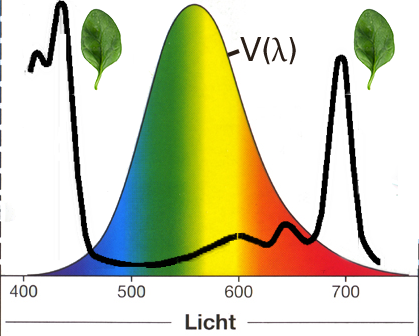

Das liegt exakt an der Größe, deren Wert in Lux gemessen wird. Sie beruht, wie alle lichttechnischen Größen an der V(λ)-Kurve, die oft als die physiologische Empfindlichkeitskurve des Auges für Licht bezeichnet wird. Nicht ganz falsch, aber auch nicht richtig. Die ist die normierte Kurve für die Umwandlung von optischer Strahlung für die sog. Hellempfindung. Na, und? Der Gärtner spricht doch von hellen Lagen, schattigen Blumenfenstern u.ä. Ist was falsch? Es ist grundsätzlich falsch. Denn jegliche Strahlung in dem sichtbaren Bereich führt zu einer Hellempfindung, und im Bereich Grün-Gelb zur höchsten bei gleicher Energie.

Während es dem Spargel egal ist, womit sein Beet bestrahlt wird, so lange er sich im Reich der Maulwürfe aufhält, ist es dem Spinat stellvertretend für alle Pflanzen mit grünen Blättern und sogar den Riffkorallen nicht egal, wie das Licht beschaffen ist. Sie alle leben von der Photosynthese, dem biologischen Wunder, und deren Wirkkurve ist eher das Gegenstück zur V(λ)-Kurve. Und dort, wo die Pflanzen ihre Kraft herholen, haben die Luxmeter ihre größten Schwächen, weil sie nach der V(λ)-Kurve gebaut sind. Die grüne Pflanze lebt einerseits von Blau (linke Seite mit Blatt), wo ein LED bei gleicher "Lux-Zahl" ein Vielfaches an Wirkung entfalten kann als eine Glühlampe. Diese wiederum ist stark auf der rechten Seite, bei Rot. Während die Anhänger der 500-lx-Fraktion und die Energiesparer diesen Bereich des Spektrums eher als lästig und Belästigung ansehen, denkt der Spinat anders. Und die Palme ebenso.

Während Gärtner und Gemüsebauern immer bei ihren Schützlingen sind, und ihren Fehler umgehend merken, weil die Schutzbefohlenen ihre Unpässlichkeit bald durch Verwelken kund tun, bauen Architekten unter dem Zwang Energiesparen zu müssen, Gebäude, in die lebenswichtige Teile der Sonnenstrahlung nicht mehr hineinkommen. Unsere lieben Gebäudeökologen betrachten das Tageslicht in deren Häusern und Arbeitsstätten auch nur i.S. der Helligkeit, auch wenn sie nicht dauernd mit dem Luxmeter umherziehen. Die modernen, teuren Verglasungen schlucken ganz einfach die lebenswichtigen Teile des Sonnenlichts. So preist die Glasindustrie ihre Produkte "EINFACH MEHR ENERGIE SPAREN - Mit unseren Fenstern setzen Sie immer auf den bestmöglichen Wärmeschutz: Dank der modernen 7-Kammer-Konstruktion, Dreifach-Verglasung und zehn Prozent mehr Materialeinsatz minimieren Sie spielend leicht Energieverluste." Ja, wenn man das Schlucken von mindestens der Hälfte des Tageslichts nicht zu Energieverlusten zählt.

Da Menschen nicht einfach Verwelken wie Spinat oder Beamtenpalme, geht das Spiel munter weiter. Vielleicht müssen wir die eingesparte Energie später für Heilkuren und Kurreisen wieder einsetzen. Früher hieß es "Ärzte können ihre Fehler begraben, Architekten müssen Efeu pflanzen." Bald können die Architekten die Opfer ihrer Fehler Ärzten übergeben. Die sie später begraben … Macht nix, es steigert das Bruttosozialprodukt.

Schwächen im Konzept sind keine lässlichen Sünden

So sollte nach einer Studie der Firma Siemens die bevorzugte Beleuchtung für Büromenschen aussehen. Sie heißt BAP wie Bildschirm-Arbeitsplatz-Beleuchtung. Das Produkt heißt BAP-Leuchte. Nach dem hier diskutierten Konzept soll alles anders werden.

Der KAN-Workshop "Nicht-visuelle Wirkungen von Licht" war die zweite Veranstaltung zum Thema. Die erste trug allerdings einen anderen Titel: "Human Centric Lighting". Das ist eine Idee, das ein Beratungskonzern (A.T. Kearney) der lichttechnischen Industrie ans Herz gelegt hat. Das Unternehmen ging einst aus McKinsey & Co. hervor und ist wie dieser u.a. strategischer Berater. Bislang hatte sich die Lichttechnik ihre eigene "Strategie" betrieben, während sich andere Branchen schon sehr lange strategischer Beratung bedienen, stammen doch beide Unternehmen aus den 1920ern. So kam der Vorsitzende unserer "Post" seit der ersten Postreform 1990, seit 1995 Deutsche Post AG, von McKinsey. In diesem Zeitraum ist aus einer "verschlafenen" Bonner Behörde ein internationaler Logistikkonzern, Deutsche Post DHL Group, entstanden. Insofern kann man auf den Erfolg vom strategischen Rat bauen. Böse Zungen, die man schlecht zügeln kann, werden aber nicht müde zu erzählen, dass in Berlin der Postverkehr derzeit langsamer läuft als zu Zeiten von Thurn & Taxis. Manche Bereiche bekommen einmal die Woche Post. Das sind wirklich böse Zungen, bei uns kommt sie manchmal zwei Mal in der Woche.

Ob der Lichttechnik Ähnliches blüht, hie ein neues Konzept, dort eine Brache, wo einst blühende Landschaften waren, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall möchte ich darauf hinweisen, dass die "Lichttechnik" bzw. dass, was man darunter versteht, wie kaum eine andere Branche einen deutschen Zungenschlag in die Gegenwart gerettet hat, sprich sich von der Übermacht der englischen Sprache distanziert. Bereits seit langem veranstalten die "Lichttechnischen" Gesellschaften aus vier Ländern in Europa ihre Gemeinschaftstagung in deutscher Sprache, obwohl eine davon aus einem Land stammt, dessen Sprache zwar die Verwandtschaft zur deutschen nicht leugnen kann, sich aber bestimmt nicht deutsch nennt. Später stieß sogar Frankreich dazu. Und Lux Europe wird sowieso hauptsächlich aus diesen Ländern gespeist. Licht in Europa war recht deutlich deutsch/holländisch. Ob eine typisch amerikanisch angehauchte Strategie in diese Landschaft passt? Schaun mer mal!

Wenig Schmeichelhaftes zu dem Konzept von A.T. Kearney kann man hier sehen bzw. lesen. So beruht eine der Grundlagen des Konzepts auf einem nachweislich gescheiterten Projekt, bei dem Arbeiter bei VW nachts unter 2000 lx angeblich besser arbeiteten. Was ist daran "human centric", wenn Arbeiter gezwungen werden, drei Wochen Dauernachtschicht zu fahren und danach drei Wochen tagsüber mit Sonnenbrille herumlaufen? (Das war Voraussetzung, weil sich deren circadianer Rhythmus ansonsten von dem Tageslicht zurückgestellt worden wäre.)

Ich denke noch besser ist die Geschichte mit der zweiten Grundlage, Kosten sparen, indem man Kinder mit ADHS mit Licht ruhig stellt. A.T. Kearney berechnet pro Schüler € 6.000 Ersparnis, weil man damit den genervten Lehrern Stress und Burnout erspart. Ich habe das Ganze als Kolumnist mit (schwarzem) Humor dargestellt. Der Industrie den Rat zu geben, sie soll ihr Geld zurückverlangen, wäre der brutalere Weg.

Konzepte sind keine Produkte, sondern (Denk-)Modelle, nach denen man Produkte baut. So ist "human centric design" tatsächlich ein Konzept, wonach z.B. Autohersteller ihre Produkte dem Wunsch des Kunden entsprechend entwerfen. Bzw., bei Ignorierung dessen Pleite gehen wie weiland General Motors. Andere, z.B. Toyota, haben sich auf die Fahnen geschrieben, jede Art der Verschwendung von Ressourcen zu eliminieren, auch der Zeit. So wurde Just-in-time geboren und Toyota Weltmeister, als der Weltmeister pleite ging. Der Adressat eines strategischen Konzepts für Produkthersteller ist dieser selbst und nicht die Allgemeinheit. Wenn das Konzept aber aus allen Rohren in die Allgemeinheit gepustet wird, muss sich diese überlegen, was der Sinn dieser Übung wohl sein mag.

Ob das gut endet, wenn man sich das strategische "Konzept" der lichttechnischen Industrie vor A.T. Kearney als Indikator für die Erfolgsaussichten für die Zukunft anschaut? Nee, nich … Einer der ältesten noch lebenden Kenner der Szene pflegt in Sitzungen und sonstigen Diskussionen zu sagen "Leute, wir müssen den Arbeitsschutz als Marketingsinstrument erhalten… " Er sagt es nicht immer in gleichen Worten, aber in der gleichen Bedeutung. Wer ihm nicht glauben will, kann sich die ZDF-Dokumentation "Zwielicht -Ökologie der künstlichen Helligkeit" ansehen bzw. als Buch lesen. Damit lernt er alles, was vor 1989 war.

In jenem Jahr kam zwar für Deutschland die Wende, aber nicht für das Licht. Nachdem er zehn Jahre zuvor allen deutschen Büros eine bestimmte Leuchte, die BAP-Leuchte, mit der Norm DIN 5035-7 verordnet hatte, hat der oberste Beleuchtungsnormer von Deutschland beim Arbeitsminister den Antrag gestellt, eben diese Norm eine "Sicherheitsnorm" zu machen. Was das auch immer sein sollte. Die Aktion richtete sich gegen eine internationale Norm, die eher den Menschen in den Vordergrund stellen wollte. Der Ausschuss, aus dem diese Norm kommen sollte, arbeitet seit 1983 nach dem Konzept "human-centered design". Dessen Werk sollte in Deutschland keine Geltung bekommen.

Ohh Kay! Wie "human centric" waren deutsche Normen, die so unter Artenschutz gestellt werden sollten? Irgend einen Grund muss ja das Schutzbedürfnis haben? Ich denke, unter den Ehrlichen bricht gleich ein nicht endendes Gelächter aus, die weniger Ehrlichen laufen in den Keller zum Lachen. So denke ich, dass das Konzept von A.T. Kearney sich erst durchsetzen ließe, nachdem man alle führenden wie ausführenden Köpfe der deutschen lichttechnischen Industrie nicht nur ordentlich wäscht, sondern einer längeren Therapie unterzieht. Oder sie bleiben bei ihrem Leisten und verordnen jedem deutschen Angestellten weiterhin 500 lx, ob er will oder nicht. Ach, ja. Ältere sollen mehr als 500 lx abbekommen. Die hat man wohl bei der Erstellung der Normen vergessen. Echt "human centric" das Ganze.

Und wie "human centric" wird das Ergebnis für den deutschen Arbeitnehmer sein, wenn die Sache endlich "fertig" ist? Ich fürchte, er, der deutsche Arbeitnehmer, wird nicht allzu glücklich werden können, weil das Konzept falsch angelegt ist. Es ist nämlich über "lighting", also Beleuchtung mit Licht. US-amerikanische Experten hatten bereits vor 10 Jahren eine Expertise veröffentlicht, IES TM-18-08, dass der Begriff Licht für Aspekte benutzt werden soll, bei denen es um Sehen geht, also um Visuelles. Für nicht-visuelle Wirkungen muss man die optische Strahlung berücksichtigen. Human centric lighting ist daher ein Konzept, das bekanntes, gut begründetes Wissen außer Acht lässt. Nicht etwa aus Unwissenheit, denn die Sache ist seit über 10 Jahren offiziell bekannt. Und weniger offiziell? Wenn man einen Beitrag für eine wichtige Tagung (hier "Licht und Gesundheit" des Instituts für Lichttechnik der TU Berlin) als weniger offiziell bezeichnen darf, hatte ich diesbezügliche Kenntnisse bereits im letzten Jahrhundert veröffentlicht. Diese wiedrum hatte ich Jahre und Jahrzehnte davor u.a. durch Literaturstudien gelernt. Und Leute, die diese Literatur z.T. geschrieben hatten, haben unsere Experten entsprechend informiert. Nix Neues also. Was kann man von einem Zukunftskonzept erwarten, das längst Bekanntes ignoriert?

*IES TM-18-08

Light and Human Health:

An Overview of the Impact of Optical Radiation

on Visual, Circadian, Neuroendocrine,

and Neurobehavioral Responses

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025