Posts in Category: Normen

Erzwungene Blauäugigkeit statt nüchterne Analyse

Gestern tickerten Meldungen über die neueste Strategie von Coca Cola, das ist ein Unternehmen, das klare Gewinne aus einer trüben Brühe zieht, die Wissenschaft vor den eigenen Karren zu spannen. Diverse Wissenschaftler sollen sich dafür stark machen, zuckerhaltige Limonaden aus dem Verdacht zu befreien, für die barocken Formen amerikanischer Mittel- und Unterschicht verantwortlich zu sein. Wobei barock etwas oder gar hoch untertrieben sein dürfte. Die Menschen verließen die Proportionen a la Leonardo da Vinci und gingen zu einer Birnenform über. Zwar thront oben immer noch der Kopf. Dieser verlor massiv an relativer Größe je stärker wabernde Fettmassen die Region oberhalb der Beine eroberten. Lösung: Nicht die Kalorien in den Limonaden sind schuld, sondern die Bewegungsarmut. Warum sind wir seit 60 Jahren bloß nicht darauf gekommen?

Allerdings entlastet diese geniale Idee nicht die amerikanische Industrie insgesamt, sondern nur die Limonadenwirtschaft. Denn an der Bewegungsarmut ist eine andere Industrie schuld, wie wissenschaftliche Studien über das Verhalten von mobilen Menschen nachweisen. Das sind Leute, die mit einem Mobilgerät unterwegs sind, in Amerika meistens mit einem iPhone oder iPad einer Firma, die einst mit einem bunten angebissenen Apfel firmierte. Jetzt ist der Apfel edelgrau, aber immer noch abgebissen. Eine mir vorliegende Studie besagt, dass Studenten im Schnitt 9 Stunden mit einem Smartphone unterwegs wären - am Tag. Unterwegs ist schön gesagt - sie verbringen laut Studie 3 Stunden am Tag im Bett mit einem Smartphone in der Hand. Von dem verbleibenden Rest des Tages hacken sie 4,5 Stunden auf einem Laptop oder Tablett herum. Muss dafür Coca Cola herhalten, dass solche Figuren keine Figur mehr haben? Man merke: Mobil ist man, wenn man sich kaum noch bewegt.

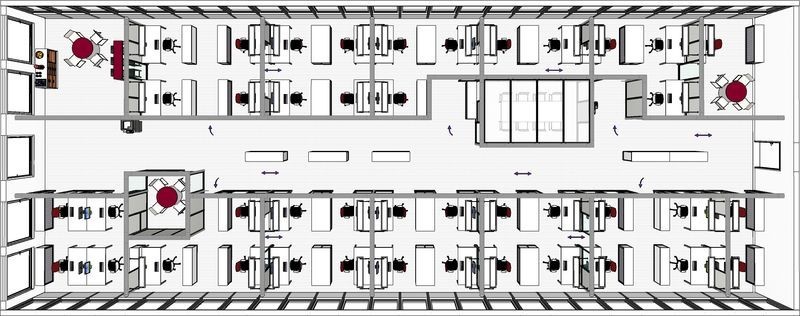

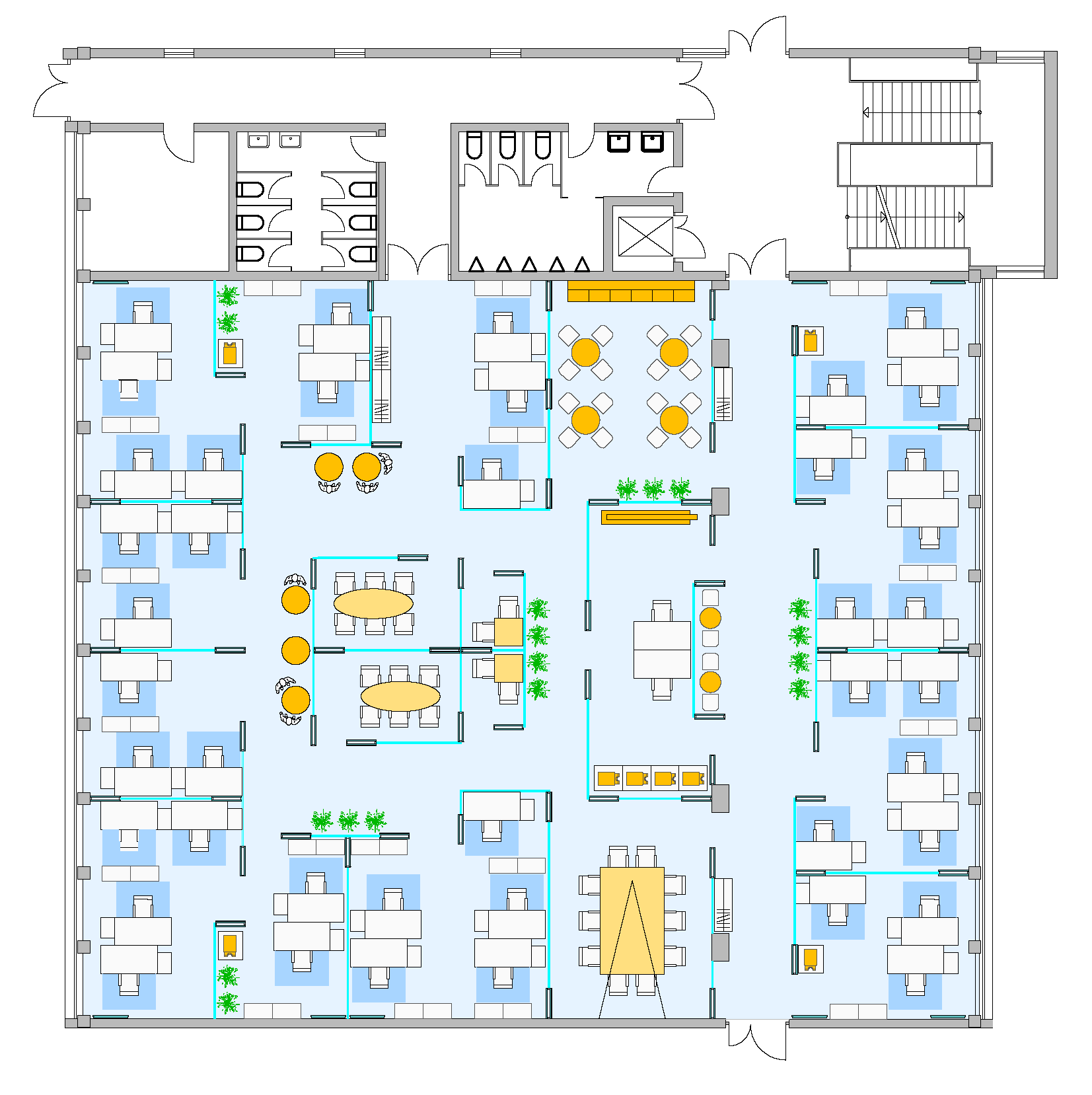

Was lernt man daraus? Man muss bei Wissenschaft immer auf die Quellen achten, auf die Geldquellen. So auch bei den Studien, aus denen eine eindeutige Message sprudelt: Blau macht schlau oder so ähnlich. Ich hatte spaßeshalber die Vergleichsobjekte von Studien zusammengezeichnet, mit deren Hilfe man die märchenhafte Wirkung von blauem Licht nachgewiesen haben will. Links das Original, rechts - nein, nicht die Fälschung, das ist doch keine Quizfrage - die blau-optimierte Beleuchtung.

Links: Eine Warte, wie man sie kennt, so man Warten nicht mit Warten verwechselt. Hier wird gearbeitet. Rechts die für den Versuch hergerichtete Warte. Ungelogen hat das Licht mehr Blauanteile. Was denn sonst anders ist? Man suche und finde den Unterschied!

Was sehen wir da? Man hat die gesamte visuelle Umwelt verändert. Die ehemals dunkle Decke ist jetzt hell, die Leuchten großflächig und die Lampen mit geringer Leuchtdichte (= weniger Blendung bei gleichem Lux auf dem Tisch) und die grüne Frontseite mit den Monitoren ist jetzt blau angestrichen worden und wird blau angeleuchtet. Ich denke mal das Blaue aus dem Farbtopf wäre, so blaues Licht die fantastischen Wirkungen ausübt, die man ihm andichtet, viel nachhaltiger, weil man es nur einmal bezahlt. Kleiner Tipp: Wenn man die Monitore richtig einstellt, bringen sie mehr Blau ins Auge. Das aber ist eine andere Story, die Verkäufer von Bildschirmen mit circadianer Wirkung erzählen.

Guter Rat: Fragen Sie bei jedem Vortrag, bei dem blaues Licht über den grünen Klee gelobt wird, wer die Studie bezahlt hat, wo der Redner angestellt war und warum er ausgerechnet dieses Thema für so interessant hält, dass er damit über die Weltgeschichte tourt. Ich hatte mich einmal in die Nesseln gesetzt und in einem Seminar die Lichtquellen für die Farben verantwortlich gemacht. Ein Teilnehmer wetterte laut dagegen und redete von Farben - von denen, die aus dem Topf kommen. Er war Schüler des seligen Dr. Frieling aus Marquartstein, Gründer des Instituts für Farbenpsychologie. Dieses hatte es mit denen, die Farbeimer füllen und verkaufen. Die modernen Blaulichtverkäufer sind eher mit Vermarktern von LED verbandelt. Die haben aus technischen Gründen mehr Blau im Spektrum als nötig. Es müsste mit dem Deibel zugehen, wenn man nicht die wissenschaftlichen Erkenntnisse nutzen würde, um das Blaue schön zu reden. Ich denke mal, die Sache ebbt mächtig ab, wenn die Mehrzahl der LEDs ein vernünftiges Spektrum aufweisen.

BAuA-Studie erforscht die Basismechanismen der biologischen Uhr

Heute veröffentlichte die BAuA eine Studie (und eine Presseerklärung) zur Wirkung blau-angereichtem Licht am Arbeitsplatz.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin forscht für Arbeit und Gesundheit (mehr über ihren Auftrag unten). Da sich der Arbeitsschutz seit etwa 1935 mit Licht als einen wichtigen Faktor beschäftigt, ist es konsequent, dass man auch die Wirkung von "Blaulicht" bei der Arbeit unter die Lupe nimmt. Ansonsten müsste man sich mit Ergebnissen von Schlafforschung begnügen. Diese kommen zuweilen auf eine sehr seltsame Weise zustande, z.B. indem man die Probanden nicht ausschlafen lässt, damit sich die Wirkung verstärkt. Ansonsten würde man kein Ergebnis bekommen. Was das heißt wurde z.B. einst dokumentiert mit dem Verbot von Süßstoffen, weil sie kanzerogen wirken sollten. Das Verbot wurde später aufgehoben, weil man, um zu erkranken, täglich 200 Liter von dem köstlichen Gesöff hätte zu sich nehmen müssen.

Die Presseerklärung findet sich (unverändert) unten (link). Die Studie lässt sich FB F2302 hier herunterladen.

Mir scheint dieser Satz wichtig: "Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse, dass es zum jetzigen Zeitpunkt unrealistisch erscheint, konkrete Gestaltungsempfehlungen für eine biologisch wirksame Beleuchtung an Arbeitsplätzen abzuleiten.". Wenn man die angeführten Erkenntnisse der Studie liest, komme ich zu dem Schluss, dass unbedingt etwas getan werden muss - oder das Licht ausschalten, weil es jeden irgendwie unkontrolliert steuern darf. Das Dumme ist, das Ausschalten hilft auch nicht, weil mein Körper dann durch das fehlende Licht desynchronisiert wird.

s. auch hier

029/15 vom 3. August 2015

Lichtwirkung blau-angereicherter Beleuchtung am Arbeitsplatz

BAuA-Studie erforscht die Basismechanismen der biologischen Uhr

Dresden - Die innere Uhr bestimmt die Tagesrhythmik des Menschen. Neuere Erkenntnisse zeigen, dass Licht dabei eine bedeutende Rolle für Physiologie und Verhalten spielt. Eine Studie im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) untersuchte akute und mittelfristige Effekte von blau-angereicherter Beleuchtung in den Morgen- und Abendstunden. Die Forscher fanden heraus, dass gezielte Lichtveränderungen am Morgen das Potenzial besitzen, Störungen der inneren Uhr zu kompensieren. Der Bericht "Circadiane Wirksamkeit AmI-basierter Beleuchtungssysteme: Wirkungsfragen circadianer Desynchronisation" ist jetzt erschienen.

Ziel der Untersuchung war es, die physiologischen Basismechanismen für Gestaltungsempfehlungen biologisch wirksamer Beleuchtung zu untersuchen. Im Mittelpunkt standen dabei die aktivierende Wirkung von blauem Licht und die Verschiebung der circadianen Rhythmik.

Für die innere Uhr spielen Intensität, Zeitpunkt und Zusammensetzung des Lichtes, dem wir ausgesetzt sind, eine große Rolle. Durch gezielte Auswertung und Analyse verschiedener Lichtsituationen sollten mögliche Risiken ermittelt werden. In der Studie wurden 18 junge, gesunde Probanden insgesamt acht Tage lang untersucht. Sie verbrachten die Abende, Nächte und Morgen im Schlaflabor. Sie wurden abends jeweils für 30 Minuten drei verschiedenen Beleuchtungsbedingungen ausgesetzt. Am darauffolgenden Morgen erfolgte für drei Stunden entweder eine effektive Bürobeleuchtung mit blau-angereichertem Licht oder eine Kontrollbeleuchtung durch eine warm-weiße Glühlampe. Dabei beobachteten die Forscher akute Lichtwirkungen wie Reaktionszeit, Wachheitsgrad sowie mittelfristige Effekte auf den Schlaf und die Verschiebung der inneren Uhr. Beispielsweise wurde mit Hilfe von Speichelproben, in denen die Konzentration des Hormons Melatonin bestimmt wurde, die individuelle innere Uhrzeit gemessen.

Im Ergebnis zeigte sich unter anderem, dass die gegenwärtige Aufmerksamkeit von den Beleuchtungsbedingungen der vorangegangenen Stunden beeinflusst wird. Beispielsweise wirkte die Beleuchtung der Morgenstunden auf die Aufmerksamkeit am darauffolgenden Abend nach. Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse, dass es zum jetzigen Zeitpunkt unrealistisch erscheint, konkrete Gestaltungsempfehlungen für eine biologisch wirksame Beleuchtung an Arbeitsplätzen abzuleiten.

Die Studie "Circadiane Wirksamkeit AmI-basierter Beleuchtungssysteme: Wirkungsfragen circadianer Desynchronisation" gibt es im PDF-Format unter www.baua.de/publikationen.

"Circadiane Wirksamkeit AmI-basierter Beleuchtungssysteme: Wirkungsfragen circadianer Desynchronisation"; Dieter Kunz; 1. Auflage; Dortmund; Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2015; ISBN 978-3-88261-148-9; 20 Seiten.

Forschung für Arbeit und Gesundheit

Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen stehen für sozialen Fortschritt und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) forscht und entwickelt im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, fördert den Wissenstransfer in die Praxis, berät die Politik und erfüllt hoheitliche Aufgaben - im Gefahrstoffrecht, bei der Produktsicherheit und mit dem Gesundheitsdatenarchiv. Die BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Über 700 Beschäftigte arbeiten an den Standorten in Dortmund, Berlin und Dresden sowie in der Außenstelle Chemnitz.

Non-visual effects of light - CIE Statement

Was würde ein Verband, dessen Betätigungsfeld plötzlich einen Riesenschub an Bedeutung bekommt - ich rede nicht von der FIFA -, für eine Erklärung dazu abgeben? Eine Jubelschrift? Die CIE, der Weltverband der Lichttechnischen Gesellschaften der Welt, sieht es eher nüchtern, wie es aus einem Dokument hervorgeht, das ich heute auf meinem Tisch fand.

Sie sagt als Kommentar zu den bekannt gewordenen Mechanismen über die nicht-visuellen Wirkungen von Licht: Proper Light at the Proper Time

The main principles for these observations have been to increase the light levels and/or change spectral composition during daytime in order to increase the input into the ipRGCs and to do the opposite in the recovery phases of evening and night, by reducing light input to these cells.

Ich weiß nicht, ob die Fachwelt - ich meine die, deren Dachverband die CIE ist, verstehen will, was die CIE sagt:

- Die spektrale Zusammensetzung des Lichts, das man als Beleuchtung benutzt, entfaltet eine biologische Wirkung. Für Jahrzehnte wurde dies geleugnet und behauptet, die Empfänger im Auge könnten das Licht nicht spektral auflösen.

- Der Mensch benötigt in den frühen Stunden mehr Licht (als jetzt in der Arbeitswelt üblich) und in den späten Stunden des Tages weniger. Sprich: Unsere jetzigen Beleuchtungsnormen, die "zeitlos" hohe Beleuchtungsstärken vorschreiben, schaden eher.

- Licht ist nur in der Physik zeitlos. Ansonsten muss dessen erforderliche Qualität nach dem Zeitpunkt der Lichtnutzung bestimmt werden.

Es ist lustig, solche Dinge von einer Organisation zu hören zu bekommen, die ansonsten Normen veröffentlicht, wonach die Beleuchtung weltweit gleich behandelt wird. Die Zeiten - die haben sich geändert,

Da der Beitrag von höchster Stelle kommt, macht es Sinn, ihn komplett in Original zu lesen. Hier ist der Link:

RECOMMENDING PROPER LIGHT AT THE PROPER TIME

zu CIE Statement on Non-Visual Effects of Light

Was man so alles mit künstlicher Beleuchtung kann

Meine Neu/Wiederentdeckung "Fensterlose Industriebauten" entwickelt sich zur Fundgrube. Heute habe ich gelernt, was man im Innenraum künstlich so alles machen kann. Eine der Möglichkeiten betrifft die Lichtrichtung und die Lichtverteilung. Die kam mir deswegen gerade in den Sinn, weil beim gerade eingetroffenen Licht-Heft ein Einleger von DIAL war, bei dem der Geschäftsführer ein Plädoyer für Akzentuierung bei der Beleuchtung hält. Wenn man im Jahre 2015 ein Plädoyer für etwas hält, was eigentlich jedem Architekten seit jeher sozusagen mit der Muttermilch eingeflößt wird, muss was falsch gelaufen sein. Die Sache hätte ein gewisser Fred Häger etwa zu dem Zeitpunkt des Erscheinens des Buchs mit einer Doktorarbeit erledigt haben müssen. Seinen Doktor hat er gebaut, Die Sache mit der Lichtrichtung hingegen hat er angesichts der obwaltenden Umstände - alle Welt wollte Großraumbüros haben - geschmissen. Mal sehen, was die Kollegen von damals so für möglich hielten:

Toll, man kann stufenlos alles steuern, und zwar beliebig. Von der Decke, von den Wänden … Stopp, da war was mit den Wänden. Steht am Ende des Buches als Teil der Lösung: Man braucht keinen Blickkontakt nach außen, wenn man z.B. im Großraumbüro sitzt, weil alle Wände, die den sozialen Kontakt zwischen den Mitarbeitern stören, entfallen sind. Also, Wände weglassen. Bleibt die Decke … So beliebig steuern ließe sich das Licht nur, wenn das Licht von oben kommen darf. Also doch nicht so beliebig!

Man kann aber die Decke anstrahlen. Stimmt, man muss es sogar, wenn man tiefstrahlende Leuchten einsetzt. So hatte ich als Student gelernt. Viele Jahre später, als ich Studien veröffentlichte, die die ominösen BAP-Leuchten als den besten Förderer von Krankfühlen und Unwohlsein nachgewiesen haben, sagte ein führender Lichttechniker, das sei kein Wunder, zu diesen Leuchten gehört immer eine Anstrahlung der Decke dazu. Diese Weisheit müssen allerdings sämtliche Planer von Bürobeleuchtung so etwa seit 1984 übersehen haben. Auch in der Norm, die die BAP-Leuchte praktisch zum Muss machte, DIN 5035-7, fand man nie eine Spur von Decken(an)strahlern. Dafür gab es in einigen bedeutsamen Büchern zur Beleuchtung so bedeutsame Aussagen wie "die natürliche Helligkeitsverteilung ist unten heller, oben dunkler". Nur bei Abhandlungen in gut aufgemachten Büchern findet man Hinweise zur Akzentuierung und Anstrahlung von Decken und Wänden. Und das schon seit über zwei Jahrzehnten. Wo liegt das Problem?

Das Problem liegt in dem Wort technisch-wirtschaftlich. Technisch gesehen kann man Innenräume nicht nur so beleuchten, dass man Licht aus allen Richtungen komponiert, beliebige Lichteinfallsszenarien realisiert, und das Ganze auch noch vom Computer in Richtung, Intensität und Farbe so steuern lässt, dass der Mensch sich in den Räumen wie in Abrahams Schoß fühlt. Technisch-wirtschaftlich gesehen steht jedem Büromitarbeiter etwa eine Achse mal Raumtiefe, so etwa sieben bis 12 m2 zur Verfügung. Da kann man zwei Leuchten an die Decke über ihr/ihm hängen und basta! Rührige Planer bemühen überdimensionierte Planungsprogramme, die die Leuchtenreihen an der Decke etwas hin und her schieben. Fertig ist die Lichtsoße.

Die Lichttechnik sowie die Klimatechnik, die übrigens von den Autoren des Buchs mitbemüht wird, um den fensterlosen Raum bewohnbar zu machen, kann man auch als Opfer der wirtschaftlichen Rationalität sehen. Bürohäuser sind keine Wohlfühloasen, für die sie uns verkauft werden. Sie sind Produktionsmittel und unterliegen den Gesetzen der Wirtschaftlichkeit. In Deutschland haben wir noch Schwein, weil es hierzulande niemandem gelungen ist, so etwas wie das Action Office durchzusetzen. Da kriegt jeder seine Minimalzelle und fertig. Was Technik kann, interessiert kein Sch...

Ein Büro menschengerecht zu gestalten

ist überhaupt nicht schwierig.

Es ist unmöglich.

Das Großraumbüro wird 50 - Und keiner geht hin!

Bitte keine Sorge! Es soll bitte niemanden erschrecken. Natürlich kommt das Großraumbüro nicht wieder. Wir bekommen nur den open space. Was das ist? Der Begriff ist geklaut. Gemäß Wikipedia ist Open Space eine Methode der Großgruppenmoderation zur Strukturierung von Konferenzen. Sie eignet sich für Gruppen von etwa 50 bis 2000 Teilnehmern. Charakteristisch ist die inhaltliche Offenheit: Die Teilnehmer geben eigene Themen ins Plenum und gestalten dazu je eine Arbeitsgruppe. In dieser werden mögliche Projekte erarbeitet. Ich denke mal, so etwas wurde bei der Grün Alternativer Liste zur Zeit der Gründung praktiziert. Noch viel früher nannten wir es Vollversammlung. Zuerst kamen tatsächlich 2.000, dann vielleicht 500, danach 50 und dann Tschuess. Denn Open Space basiert auf dem Gesetz der zwei Füße: Der Teilnehmer bleibt nur so lange in einer Gruppe, wie er es für sinnvoll erachtet, also solange er etwas lernen und/oder beitragen kann. Danach tragen ihn wohl die beiden Füße weg. So wie bei PEGIDA.

Spaß beiseite. Open Space funktioniert. Dazu muss aber das Thema sein:

- Dringend – es brennt den Teilnehmenden unter den Nägeln, es betrifft sie/geht sie an/berührt sie, und die Lösung hätte gestern bereits vorliegen sollen

- Breit angelegt – Raum für neue Ideen und kreative Lösungen

- Komplex – es gibt viele verschiedene Ideen und Wege, es kann nicht von einer Person gelöst werden

- Wichtig – von zentraler Bedeutung für die Zukunft des Systems

So etwas meinen die Leute natürlich nicht, wenn sie von Open Space sprechen. Was das sein könnte, steht hier erklärt. (Man darf dort durchaus mehr lesen. Lohnt sich). Was mich wundert ist, dass ich nach intensiver Suche in Internet keine Definition finde. Man versuche selbst: Definition:open space. Ergebnis? Dasselbe wie am Anfang dieses Blogs.

Na gut! Fangen wir an: Wem brennt es unter den Nägeln, eine neue Büroform zu entwickeln? In der o.g. Quelle ist es: Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds mbH Research. Hmmm! Seit wann machen die Arbeitskonzepte? Oder finden wir zuerst ein Raumkonzept und stopfen anschließend Arbeit hinein? Natürlich nicht! Die Jungs, die nach neuen Raumformen suchen, denken unablässig an Arbeit. Und das wird damit begründet, dass die jetzigen Raumstrukturen der Entwicklung der Arbeit nicht mehr entsprechen. Offene Bürokonzepte sind die Antwort auf eine Entwicklung, bei der Ort und Zeit der Arbeit nicht mehr fest sind, sondern flexibel und offen bleiben. Also weg mit dem, was war. Was war aber?

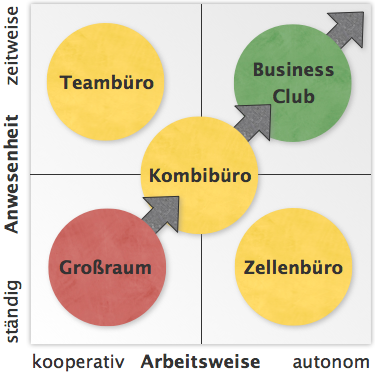

Ach ja, im Großraum musste man dauernd sitzen und immer kooperativ sein. Zellenbüros waren sowieso immer igitt. Kein Büroberater wird je ein gutes Haar daran lassen. Daran werden wir am Ende nochmal erinnern. Das Kombibüro war von allem etwas, aber nix Gares. Auch weg! Business Club eröffnet die Ära der Denglishen Begriffe in der Bürowelt, oder eher Schwänglish?. Ob das Open Space die Fortentwicklung von irgendwas ist, steht hier offen.

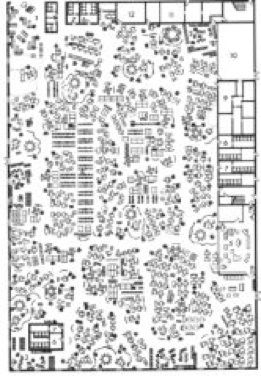

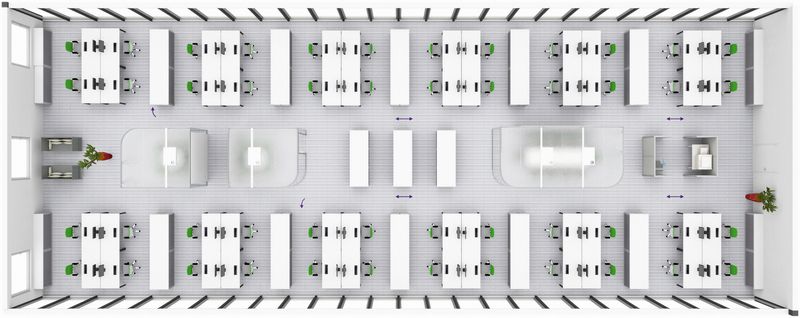

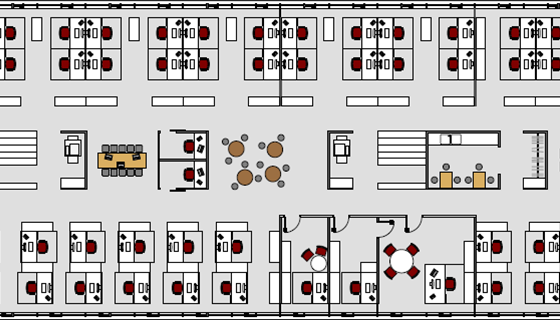

Spaßeshalber habe ich ein paar Bilder von Grundrissen heruntergeladen, die verschiedene Unternehmen so anführen, wenn sie von Open Space reden. Es lohnt sich, diese und andere näher anzusehen und mit Bildern aus der Großraumära zu vergleichen. Ein verblüffendes Ergebnis? Nein doch. Es geht einzig und allein darum, die Tiefe der Gebäude zu besetzen. Deswegen hatte man ja einst das Großraumbüro erfunden.

Ich finde an diesen Bildern allein keinen Unterschied zum gescheiterten Konzept des Großraumbüros. Die Hamburger City Nord, die das Pech hatte, genau zur Hochzeit des Großraumbüros geplant worden zu sein, war keine 25 Jahre danach eine Ruinenstadt. Wer rechtzeitig die Kurve gekriegt hat, baute die Gebäude so gut es ging um. Andere Gebäude wie das ehemalige Hauptquartier der Weltfirma British Petroleum war mehr als 10 Jahre eine Industrieruine. Abriss 2014!

In diesem Gebäude habe ich 1976 meine ersten Gelder als Berater verdienen dürfen. Es ging vordergründig um Bildschirmarbeitsplätze, in der Tat aber um Akustik. Auch heute verdiene ich Geld als Berater - viel davon ist wieder oder immer noch Akustik. Und was bieten die Leute, die von Open Space reden an? Akustik! So baut man zunächst die Wände aus, um einen offenen Raum zu gewinnen. Da dieser eine hervorragende Rennstrecke für Lärm ist, müssen akustische Maßnahmen her. Dann wird die Bude stückweise wieder zugebaut. Häufig hängt das Brett, Pardon der Schallschirm direkt hinter dem Bildschirm.

Die akustischen Maßnahmen sind hervorragende Lichtschluckwände. Sie unterteilen auch bereits kleine Zellenbüros in freudlose Scheiben, in die der Mitarbeiter hineingeschoben wird. Vom Tageslicht sieht man nur noch wenig, wenn überhaupt.

Und an diesen Ergebnissen einer Umfrage des Führungskräfte-Netzwerk LinkedIn kann man sich die Zukunft des Open Space ausmalen:

In der Umfrage mit Unterhaltungswert hat LinkedIn weltweit über 7.000 Arbeitnehmer - 420 davon in Deutschland - nach ihrem "Traumarbeitsplatz" befragt. (Quelle hier).

• Auf Platz zwei kommt der Traum von einer imaginären "Stummtaste", die alle Gespräche der Arbeitskollegen auf lautlos stellt (21 Prozent).

• And the winner is: 37 Prozent der deutschen Fach- und Führungskräfte bevorzugen einen Arbeitsplatz, der frei ist von künstlichen Lichtquellen.

Man muss ganz schön mutig sein, Menschen mit solchen Traumvorstellungen Räume zu bieten, die nur mit künstlicher Beleuchtung betrieben werden können. Und womöglich mit blauen LEDs. Die sollen intelligent machen. Und frisch.

Wer Lust, Zeit und Muße hat, sich mit Beratern diverser technischer Disziplinen, technische Akustik, Klimatechnik, Beleuchtungstechnik, über alte Zeiten zu unterhalten, sei geraten, umgehend nach dem Konzept zu greifen. Zuvor unterhält man sich naturgemäß über New Work oder "My Office is Everywhere" und so. Nach einigen Jahren sind beide reich. Der Berater bezüglich Honorare. Der Auftraggeber insbesondere an Erfahrung.

Man denke an das Gesetz der zwei Füße!

Der Irrtum wiederholt sich immerfort in der Tat,

deswegen muß man das Wahre unermüdlich

in Worten wiederholen.

J.W.v.G

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025