Posts in Category: Normen

Von einer neuen Idee für Qualität - Usability?

Ich will noch einen Anlauf machen, um mich der Lichtqualität zu nähern. Diesmal mit einer eigenen Idee. Sie ist so neu nicht, wurde schon im letzten Jahrhundert genormt. Allerdings nicht in Bezug auf Licht, sondern allgemein und insbesondere für Computersysteme. Meine Idee, sie auf Licht anzuwenden, ist ebenso nicht neu, nur etwas jünger, sagen wir mal 15 bis 20 Jahre. Kann man so etwas neu nennen? Bei einer Disziplin, die noch Vorstellungen aus den Jahren verbreitet, in denen der Film Cabaret spielt, kann man es schon wagen. Apropos, Cabaret - der Film spielt in Berlin Anfang 1930er Jahre und die Vorstellung, dass Allgemeinbeleuchtung die Arbeitsleistung steigere, wurde auch damals entwickelt. Ebenso die Behauptung, dass Indirektbeleuchtung die Räume langweilig erscheinen lasse, stammt aus der Ära. Wie überhaupt Vieles in der Lichttechnik.

Kurz danach übernahm das Amt für Schönheit der Arbeit das Kommando in der Lichttechnik und gebar den Slogan "Gleiches Licht für alle Volksgenossen". Allerdings war das nicht etwa Gleichmacherei, sondern bedeutete etwa "gleiche Lichtqualität für die gleiche Arbeit". Die Idee kann man auch heute noch verfolgen, wäre da nicht die spätere Nachbesserung, die mangels Kenntnis der "Lichtqualität" (siehe hier, da, dort, und wieder hier oder da) erfolgte. So gegen Ende des Jahrhunderts - nicht des 19. - hieß es: "Gleiche Beleuchtungsstärke an allen Arbeitsplätzen". Unsere Disziplin hat sich in mancher Hinsicht rückwärts entwickelt.

Vorwärts gehen sollte es mit dem Konzept Usability. Das ist der Künstlername von Gebrauchstauglichkeit. Dabei sollte gleich einem noch größeren Mangel abgeholfen werden, größer als alle Lichttechniker zusammen geschafft hätten: Leute, die sich beruflich oder amtlich mit der Arbeit befassen, Ergonomen bzw. Arbeitswissenschaftler, scheuen das Thema Licht wie der Teufel das Weihwasser. Im Jahr 2000 feierte deren Weltverband Jubiläum mit ca. 2000 Vorträgen. Davon entfielen 2 (in Worten zwei) auf Licht und Beleuchtung. Mit dem Konzept sollten also Leute eingebunden werden, die sich mit Arbeit wissenschaftlich beschäftigen.

Usability stellt den Verwendungszweck von etwas und dessen Verwender ins Zentrum. Wenn etwas "usable" bzw. gebrauchstauglich sein soll, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

• Effektivität: Der Nutzer erreicht sein Ziel.

• Effizienz: Der Aufwand zum Erreichen des Ziels wird möglichst gering gehalten.

• Zufriedenstellung: Den Bedürfnissen des Nutzers wird Rechnung getragen.

Effektivität kann man z.B. messen an Geschwindigkeit der Informationsaufnahme bzw. Güte der Farberkennung.

Effizienz kann man z.B. messen an Zeitaufwand, um eine Sehaufgabe auszuführen, Prozentsatz der Mitarbeiter mit Augenbeschwerden Prozentsatz der Mitarbeiter mit körperlichen Beschwerden.

Zufriedenstellung kann man z.B. messen an Anteil zufriedener Benutzer, Häufigkeit freiwilliger Nutzung bzw. Häufigkeit von Beschwerden

Aus diesen Angaben kann man unschwer erraten, dass es sich bei Usability um eine Qualität handelt, nämlich um eine Nutzungsqualität. Man kann das Konzept bei der Beleuchtung auf verschiedene "Nutzer" anwenden, so z.B. Mitarbeiter, Arbeitgeber, Facility Management und Vermieter der Arbeitsstätte. Deren Ziele können sich stark unterscheiden. So ist der Vermieter nicht daran interessiert, dass sein Mieter Energie spart, wenn er dafür eine teure Installation vornehmen muss. Das Facility Management ist aber sowohl an den Energiekosten als auch an den Betriebskosten interessiert. Wie oft muss ich eine Lampe tauschen? Der Arbeitgeber möchte leistungsfähige Mitarbeiter haben, und nicht welche, die sich dauernd über die Beleuchtung beschweren. Und die Mitarbeiter sind an einer angenehmen Umgebung für sich interessiert.

Wie man solche Interessengegensätze unter einen Hut bringt, davon kann jeder Planer ein Lied singen, der mal an einem Großprojekt beteiligt war. Mit Usability kann man zwar Interessengegensätze nicht aus der Welt schaffen, aber jeglichen Kompromiss transparent machen. Und vor allem, bessere Kompromisse schließen.

Aus den für die Usability wichtigen Anforderungen an die Technik kann man die für eine bestimmten Anwendung erforderliche Produktqualität, besser gesagt Produktbeschaffenheit ableiten. Wer dies für Theorie hält, sollte sich die Methoden der Qualitätswissenschaft ansehen, mit deren Hilfe man Produkte entwirft, nachdem man die Nutzeranforderungen ermittelt hat. Übrigens … ein Produkt ist nicht gebrauchstauglich allgemein, sondern nur in einem bestimmten Kontext.

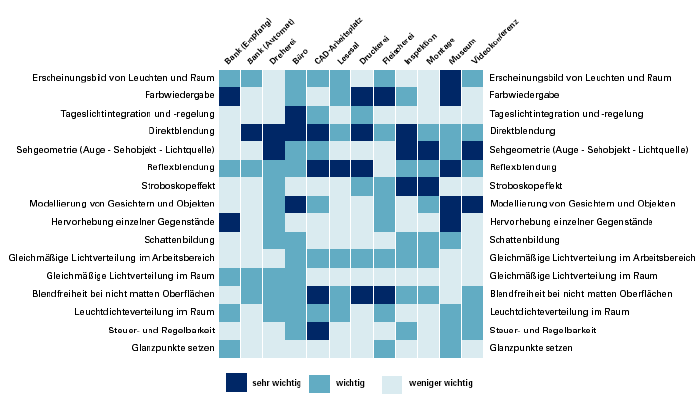

Da die meisten Praktiker und Planer keine Bücherwürmer sind, und auch keine Zeit haben, lange Studien zu Gebrauchstauglichkeit anstellen, kann die folgende Aufstellung helfen (Original in IESNA Lighting Handbook, 9th Edition).

Diese Matrix, die sich in dem Qualitätspapier der LiTG wiederfinden lässt, erklärt nicht, mit welchen Mitteln man die Zielerreichung betreiben soll bzw. betreibt, d.h., die erforderliche Produktqualität erreicht. Das ist bei Qualitätsbetrachtungen auch nicht nötig. So wird in der Reihe ISO 9000 ff das Qualitätsmanagement beschrieben und geregelt, aber nicht die Qualität selbst. D.h., es wird die "Bürokratie" geregelt, mit der man die Qualität steuert und die notwendige Produktqualität erreicht, aber nicht die Produktqualität selbst. Die überlässt man denen, die sie realisieren sollen.

Hingegen versucht das LiTG-Papier vorzugeben, welche Produktqualität anzustreben ist. Wenn man sich die Beschreibungen anguckt, findet man neben sicherlich eindeutig richtigen Aussagen auch welche, die einer ernsthaften Prüfung nicht standhalten können, so z.B.: "Im Restaurant sind Atmosphäre und Charakter ausschlaggebend für das Wohlbefinden der Gäste. … Neben diesen Anforderungen ist es natürlich auch notwendig, die Farben der Speisen und Getränke, aber auch die der Tischpartner natürlich und unverfälscht zu erkennen." (Anmerkungen zum Restaurant, Speisesaal, Hervorhebung durch den Autor) Während der erste Teil dieser Aussage nicht unbedingt geschrieben werden muss, werden nicht nur dem im Gaststättengeschäft tätigen Lichtplaner die Augenbrauen hochgehen, wenn er weiter liest. Die Farben der Tischpartner natürlich und unverfälscht erkennen? Jesses, seit wann geht man ins Restaurant, damit sein gegenüber seine Farben "unverfälscht" erkennt? Vor allem natürlich. Es gibt keine natürlichen Farben, nicht einmal unter Sonnenschein. Jede Farbe, die einer sieht, existiert in seinem Gehirn als Produkt der Oberflächeneigenschaften des gesehenen Objekts und der Spektralverteilung des darauf fallenden Lichts, das allerdings nur in physikalischem Sinne. Es gehört dazu noch das Ambiente und die Zeit sowie die Erfahrung des Sehenden mit der Gesehenen und dem Ambiente. Was am Abend beim Opernball edel und schick ausschaut, wirkt morgens vor dem Frühstück grell. Unverfälscht sieht man z.B. Gesichter im hochauflösenden "Fernsehen". Weiß einer denn, wie viele Pickelbremsen man einsetzt, damit man die Leute im Fernsehen garantiert nicht unverfälscht sehen kann? Ich stelle mir Al Capone vor, wie in seinem Luxusschuppen sein Gesicht in natürlichen Farben und unverfälscht wiedergegeben wird. Oder Lieschen Müller kramphaft versucht, ihrer neuen Flamme ihr Styling mit Make-up von Wulle unverfälscht sichtbar zu machen. Obwohl … wenn man in der Fernsehlotterie einen Abend mit einer der Fernsehschönheiten in der Frittenranch gewonnen und absolviert hat, kommt einem der häusliche Partner bestimmt richtig schön vor. Leute, die Beleuchtung eines Restaurants, die alles unverfälscht und richtig anzeigt, heißt Putzbeleuchtung. Die macht man auch dann an, wenn die Kontrolle vom Ordnungsamt oder von der Gewerbeaufsicht anrückt. Und die Atmosphäre ist dann eher frostig.

Die Qualitätswissenschaft tut gut daran, der Autoindustrie nicht zu erzählen, was für eine Qualität sie zu liefern hätte. Wenn man es doch täte, ob Porsche dieselbe liefern würde wie Fiat? Warum erzählt denn die Lichtindustrie so etwas dennoch? Bei Usability geht man davon aus, dass diejenigen, die den Rat umsetzen sollen, qualifiziert in ihrem Beruf sind. Bei Lichtplanern weiß man hingegen nicht, mit wem man zu tun hat. Das Einzige, was wirklich fest behauptet werden kann, ist dass nur ein zertifizierter Elektriker die Leitungen ziehen darf. Ob dieser am Zuge ist oder ein hochgradig gebildeter Künstler mit hoher Führungspersönlichkeit, der die Architektur zu einer solchen macht mit seiner Lichtkunst, weiß man nicht. Und die Schattierungen dazwischen sind fließend. An wen richtet sich also das Papier zur "Lichtqualität"? Daran kann man die Qualität des Papiers beurteilen

Derzeit sind viele Bemühungen im Gange, den "Lichtplaner" bzw. den "Lichtdesigner" als Berufsbild zu etablieren. Das ist der richtige Schritt i.S. der Qualitätswissenschaft. Diese Rollen sind nämlich die "Hersteller" des Produkts Beleuchtung. Ich bin sehr gespannt darauf, wie die Teilnehmer einer diesbezüglichen Ausbildung in der Praxis vorgehen werden, wenn sie Lichtqualität mit Hilfe dieses Papier lernen.

Ob jemand, der solche Wegweiser braucht, jemals ein Restaurant beleuchten darf?

(Hier eine Präsentation zum Thema Licht und Usability )

Wie gut kann unsere Beleuchtung in Arbeitsstätten sein?

Kann aus einer, sagen wir mal, nicht so guten Planung etwas Gutes entstehen? ich denke mal, nein! Manchmal mag der Zufall helfen. Aber unter der Vorstellung von "Engineering" verstehe ich zielgerichtetes Handeln ohne den Meister Zufall. Im Sommer 2017 sind zwei wichtige Ereignisse eingetreten, die ich gerne im Lichte dieser Vorstellung beurteilen möchte. Das erste Ereignis ist die Veröffentlichung von 15 Thesen zu Licht und Lichtplanung. Das zweite ging ohne viel Aufhebens über die Bühne: Erscheinen einer LiTG Studie zu Lichtqualität. Diese besagt im Kern: "»Das Maß der Lichtqualität ergibt sich aus dem Abgleich zwischen den Anforderungen des Nutzers an eine Lichtlösung und der Bewertung der umgesetzten Lichtlösung.« Ergo: Lichtqualität – ein Prozess statt einer Kennzahl! Auch wenn das Papier nagelneu ist, ist die Vorstellung so alt wie die Qualitätswissenschaft: Quality is fit for purpose.

Wie gut mögen die bislang erstellten Beleuchtungsanlagen einem solchen Qualitätsanspruch genügen:

Das steht in den Weimarer Thesen

Das lese ich daraus

Licht ist für die menschliche Existenz fundamental. Viele biologische Wirkungen – visuell und nichtvisuell – lassen sich heute konkret benennen und müssen im Bauen Berücksichtigung finden. Das weitgehende Fehlen sowohl verbindlicher planerischer Gütekriterien, als auch einer normativen Verankerung der Planung für gesundes und attraktives Licht im bisher gängigen Planungsprozess, trägt der Bedeutung von Licht nicht Rechnung.

Der Planungsprozess für Beleuchtung (und für das Bauen) berücksichtigt die Wirkungen auf den Menschen nicht. Wenn die Bedürfnisse des Menschen unberücksichtigt bleiben, entspricht das ausgeführte Objekt diesen nicht. Die Qualität der Beleuchtung bleibt somit mangelhaft, bis die Ursache beseitigt ist.

Der Stand der Wissenschaft und Technik macht Lichtplanung heute zu einer neuen Grundlagenplanung mit besonderer Komplexität und Verantwortung für Wohlbefinden und Gesundheit der Nutzer.

Das Wohlbefinden und die Gesundheit der Nutzer stand bis heute nicht im Fokus der Lichtplanung. Oder: Der Auftrag an die Lichtplanung stellte bis heute das Wohlbefinden und die Gesundheit der Nutzer nicht in den Fokus. (Anm.: Dies gilt für Fälle, bei denen eine Lichtplanung überhaupt ausgeführt wurde. In den meisten Fällen handelte es sich nämlich eher um Elektroplanung, bei der am Ende der Leitung nicht ein Gerät, sondern eine Leuchte hängt.)

Tageslicht ist Ausgangspunkt und Maß einer integrativen Lichtplanung, welches

durch Kunstlicht ergänzt werden muss. »INTEGRATIVE LICHTQUALITÄT« umfasst daher

die kombinierte Tages- und Kunstlichtplanung.

Tageslicht ist nicht Ausgang und Maß der Lichtplanung. (Anm.: Die meisten Lichttechniker wenden die Gütekriterien, die für Kunstlicht entwickelt worden sind, auch auf das Tageslicht an und wollen dies sogar weiterhin beibehalten. Auch Tageslichttechniker nehmen die Festlegungen für Kunstlicht als Maßstab für das Tageslicht, s. z.B. DIN V 18599 Energetische Bewertung von Gebäuden, Betrachtungen zur Tageslichtautonomie etc. Die Festlegungen von Beleuchtungsstärken in Normen haben definitiv nichts mit der Sehleitung zu tun (s. Basis der Festlegung von Beleuchtungsstärkewerten in Beleuchtungsnormen, hier)

Qualifizierte Lichtplanung berücksichtigt die natürliche Variabilität der Rezeption

durch individuelle Nutzer. Eine Vereinheitlichung oder Normierung von Lichtwirkungen

ist daher nur eingeschränkt möglich.

Die übliche Praxis der lichttechnischen Normung ist falsch. Sie ist falsch, obwohl der individuell unterschiedliche Lichtbedarf schon vor über 50 Jahren experimentell festgestellt wurde und in der lichttechnischen Literatur veröffentlicht. (Anm.: Man kann trotzdem eine "Vereinheitlchung" von Beleuchtungseinrichtungen anstreben und realisieren, wenn man die Unterschiedlichkeit der Menschen angemessen berücksichtigt und ihnen die Kontrolle über ihre Umgebung teilweise überträgt.)

Eine qualifizierte Lichtplanung definiert aufgrund ihrer unmittelbaren gesundheitlichen

Relevanz gesetzliche und gesellschaftliche Schutzziele.

Die gesundheitliche Relevanz der Lichtplanung findet in dem realen Geschehen keinen Niederschlag. (Anm.: Das ERGONOMIC Institut hat im Jahre 1997 eine Studie veröffentlicht, wonach die übliche genormte (Direkt)Beleuchtung dem Arbeitsschutz widerspricht (s. Volltext hier). Zuvor war der Forschungsbericht "Licht und Gesundheit" im Jahre 1990 veröffentlicht worden, der die Beleuchtung von Arbeitsstätten als Gesundheitsgefahr nachgewiesen hatte (Volltext hier). Nach dem Jahr 2001 wuchs die Zahl der Veranstaltungen zum Thema "Licht und Gesundheit" lawinenartig an. Es gibt mittlerweile Professuren und Einrichtungen zum Thema. Nur die Planungspraxis hat sich wenig geändert, weil sich die Normen nur unmerklich geändert haben.)

Nicht-visuelle Lichtwirkungen können nur in wenigen Fällen als anerkannte

Regel der Technik bewertet werden.

Die Berücksichtigung nicht-visueller Wirkungen in der Lichtplanung wird in absehbarer Zeit nicht Realität werden. D.h., viele negative Wirkungen von künstlicher Beleuchtung werden uns treu bleiben, obwohl man künstliche Beleuchtung per se nicht für diese verantwortlich machen kann. Schon in einem der ersten Gutachten über die "Gefahren" der künstlichen Beleuchtung hatten die Gutachter sinngemäß geschrieben, dass die negativen Wirkungen mangelhafter Nutzung zuzuschreiben wären. Diese uralte Feststellung ist nicht alt geworden.

Wie man in Wismar und Weimar zu Licht steht

Wismar 2012

Weimar 2017

und 2022?

Die Wahrheit über Licht - Vom Staube befreit

Sagt einer die Wahrheit, wenn alles, was er erzählt ausnahmslos stimmt? Ja, doch! Wer das denkt, war noch nie bei einer Zeugenvernehmung. Der Richter belehrt den Zeugen (gendergerecht, auch die Zeugin analog) so: „Sie sind als Zeuge geladen. Als Zeuge sind Sie der Wahrheit verpflichtet. Sie müssen die Wahrheit sagen.“ Dabei bleibt es allerdings nicht. Der Richter sagt weiter: „ … sie dürfen nichts hinzufügen und nichts weglassen …“ Man kann nämlich tagelang Wahres von sich geben, ohne die Wahrheit gesagt zu haben.

Warum aber diese Feststellung in einem Lichtblog? Hat Licht was mit der Wahrheit zu tun? Die schnelle Antwort überlassen wir den Esoterikern. Die werden je nach (Un)Glaubensrichtung die passende Formulierung schon finden. Mir geht es um die Physik. Immer wenn jemand von gesundem Licht spricht und künstliches meint, gehen mir die Nackenhaare hoch. Der müsste es doch wissen. Oder?

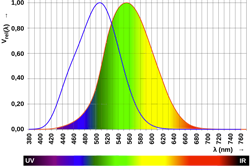

Dummerweise nicht. Denn die Lichttechnik hat sich bereits in den 1920ern von der Wahrheit über Licht verabschiedet. Für sie ist Licht, was dem Sehen dient. Die „heilige“ Kurve, die sog. V(λ)-Kurve berücksichtigt weder UV noch IR, obwohl beide unerlässlich sind für das Leben auf Erden. (Vielleicht nicht in der Tiefsee. Da gibt es Würmer, die sich an heißen Schwefelquellen laben.) So lange wie sich Menschen einigermaßen natürlich verhielten – also rin in die Bude, raus aus der Bude – und einen Teil ihrer Zeit draußen verbrachten, ging die Sache gut. Innenräume mit künstlichem Licht beleuchten? Womit denn sonst? Beanstandet hat die Ausklammerung von UV aus Licht kein geringerer als Matthew Luckiesh. Nicht jetzt, sondern 1925. Und er war weder unbekannt, noch einflusslos. (kompletter Artikel dazu hier)

Doch das künstliche Leben nahm seinen Lauf. Die Menschen in Industriegesellschaften verbringen heute einen Großteil ihres Lebens in Innenräumen, sprich hinter Glas. Wissenschaftliche Studien zeigen bis zu 90% der Zeit. Auf den Malediven habe ich mal eine Insel gesehen, die total überdacht und klimatisiert war. Eine Urlaubsinsel! Eine Studie aus Berlin, die ich einst zitiert hatte, hatte gezeigt, dass selbst junge Studenten im biologischen Dunkel leben (hier). Dabei wollte die Lichttechnik doch schon immer den „lichten Tag“ simulieren! Ist was falsch gelaufen? Der ist sehr hell, mittags, dunkler morgens und abends, und beglückt oder taktiert uns mit UV, je nach Land und Saison.

Nachweislich ja. Eine große "Lobby" aus leider unbekannt gebliebenen Interessenvertretern sorgte dafür, dass viele Menschen, darunter Architekten, Stadtplaner oder Industrieunternehmen, dachten, man käme in tageslichtlosen Räumen nicht nur gut aus. Vielmehr sagten sie: Man kann tageslichtlose Räume besser beleuchten. So hielt 1971 die LiTG sogar eine ganze Tagung zu dem Thema „Auge – Licht – Arbeit“, bei dem der Abschied vom Tageslicht verkündet wurde. Hauptaussage: „Bei seitlicher Befensterung können gehobene Ansprüche an die Beleuchtung, wie sie in der künstlichen Beleuchtung gestellt werden, nicht befriedigt werden.“ Und der Mann, der dies sagte, leitete später maßgeblich über mehrere Jahrzehnte die Lichtnormung. Und vor laufender Kamera sagte er: „Man kann das Tageslicht in Innenräumen künstlich besser nachbilden. Das war 20 Jahre später 1989 (Video verfügbar, kann aber nicht veröffentlicht werden.)

Zuvor hatte ein berühmter Sehphysiologe im Handbuch der gesamten Arbeitsmedizin seinen Segen über das Ganze ausgebreitet: „Erst die Einführung der Leuchtstofflampen hat es ermöglicht, zwei alte Wünsche der Technik zu erfüllen, nämlich die Arbeit in fensterlosen und genau klimatisierten Räumen auf der einen Seite und die von der Tageszeit unabhängige kontinuierliche Maschinenarbeit auf der anderen Seite.”(Schober, 1961). Vier Jahre danach hat die Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin 1965 eine Tagung zum Thema “Der fensterlose Arbeitsraum” abgehalten. Quintessenz: “Menschen in fensterlosen Fabrikationsräumen haben - sofern diese in arbeitshygienischer Sicht optimal gestaltet sind - keine gesundheitsschädigenden Einflüsse zu befürchten.”

Die dummen, dummen Menschen hielten sich nicht an diese Weisheiten der Wissenschaft und Technik. So kam es erstens anders, und zweitens nicht so wie gewollt. Das lag an vielen, aber auch etwas an einem Kollegen, der etwa 1968 den Begriff „Tageslichtergänzungsbeleuchtung“ erfand. Ob er der einzige Erfinder war, kann ich nicht garantieren. Aber auch der zweite Verdächtige lebt leider auch nicht mehr. Auf jeden Fall beruhte sein Konzept auf der Vorstellung, dass Arbeitsstätten durch Tageslicht beleuchtet werden sollten, soweit dies möglich ist, das durch künstliches Licht ergänzt wird. Daher der Name. Das Projekt wurde übrigens 1971 auf Geheiß der Lichtindustrie begraben.

Warum diese Erinnerung in 2017? Ach ja, gestern schickte mir jemand brandneue Thesen aus unserer Lichtwelt. Sie sind leider etwas umfangreicher als nötig (15), aber halt immer noch kürzer als die des Reformators (95), die er unweit des Entstehungsortes der neuen Thesen am Portal der Wittenberger Schlosskirche angeschlagen haben soll. Ob Luther seine Thesen wirklich werbewirksam dort angeschlagen hat, ist nicht verbürgt. Die neuen Thesen zum Licht findet man aber sehr leicht im Internet, da wo man viel über Licht findet (licht.de).

Und u.a. das steht dort zu lesen: Und wie ist man mit dem Element fundamentaler Bedeutung für´s Leben umgegangen:

Und wie ist man mit dem Element fundamentaler Bedeutung für´s Leben umgegangen: Da die "integrative Lichtqualität" erst im September 2017 das Tageslicht erblickt hat, scheint die kombinierte Tages- und Kunstlichtplanung eine neue Idee zu sein. Für manche wird sie auch neu bleiben, war doch die Regelung von Kunst- und Tageslicht in deutschen Normen getrennt geregelt. Den genauen Monat kenne ich nicht, aber das Jahr: Es war 1935. So wuchs auseinander, was zusammen gehört. Nicht nur das: Die Normen der Lichttechnik und des Bauwesens wurden nicht abgestimmt, obwohl fast alle lichttechnischen Produkte entweder im Hoch- oder im Tiefbau verwendet werden. Das ging mindestens bis 1985 so. So versuchten drei "Bereiche" sich getrennt emporzuarbeiten, wo es fast allen klar Denkenden geboten scheint, dass sie sich gegenseitig emporheben müssten, weil sie sachlich zusammen gehören.

Da die "integrative Lichtqualität" erst im September 2017 das Tageslicht erblickt hat, scheint die kombinierte Tages- und Kunstlichtplanung eine neue Idee zu sein. Für manche wird sie auch neu bleiben, war doch die Regelung von Kunst- und Tageslicht in deutschen Normen getrennt geregelt. Den genauen Monat kenne ich nicht, aber das Jahr: Es war 1935. So wuchs auseinander, was zusammen gehört. Nicht nur das: Die Normen der Lichttechnik und des Bauwesens wurden nicht abgestimmt, obwohl fast alle lichttechnischen Produkte entweder im Hoch- oder im Tiefbau verwendet werden. Das ging mindestens bis 1985 so. So versuchten drei "Bereiche" sich getrennt emporzuarbeiten, wo es fast allen klar Denkenden geboten scheint, dass sie sich gegenseitig emporheben müssten, weil sie sachlich zusammen gehören.

Ja, heute kommt die Wahrheit ans Licht. Etwa ein Jahrhundert nach der Trennung von Licht (künstlich) vom angeblichen Spreu (UV, IR, Tageslicht). Davon haben wir gut 50 Jahre nutzlos vergeigt. Oder waren es 90? Wie lange wird es dauern, dass die aufgehäuften Trümmer beseitigt werden?

Misst man Lichtqualität in Kilo oder Pfund?

Ganz schön dumme Frage. Man misst doch Lichtqualität in … Ähhh - in was denn?

Der Bundesverband Technik des Einzelhandels (BVT) hatte es vor fast einem Jahrzehnt herausgefunden - und ich hatte es vergessen. Deswegen habe ich sogar einen dummen Artikel zu dem Thema geschrieben. Ein Dutzend Leuchtenhersteller haben sich damals die Köpfe zusammen gesteckt und die Lösung gefunden. Hier ist sie:

Man misst die Lichtqualität schlicht und einfach wie das einfache und das nicht-so-einfache Volk: In DM! Pardon, in Euro, natürlich. Wie kommt man aber auf so eine Schnapsidee?

Leider, leider, ist die Sache keine Schnapsidee. Das, was die Herrschaften 2008 anlässlich Light & Building veröffentlicht haben, hatte mit sinngemäß der Leuchtenentwickler einer großen Firma 1991 erzählt. Ich hatte ihn damit aufgezogen, dass seine Firma Lichtteppiche über alle Büros zöge. Er hatte geseufzt und gesagt: Ich wünsche, die Leute würden unser Produkt mit dem Teppich vergleichen. Für den Teppich gibt es ein festes Etat, wir hingegen sollen möglich umsonst liefern und für lau planen." Kann ja am Ende nur mau werden.

Und so las sich die Sache im Jahr 2008: "Jeder Bauherr kennt das Problem: Je weiter das Projekt fortschreitet, desto mehr Gewerke gehen über das angesetzte Kostenlimit hinaus. Und je weiter man hin zum Ende kommt, desto mehr muss gespart werden. Klarer Verlierer ist zumeist das Licht. Für die im Laufe des Baus eingeplanten Lichtpunkte hat der Elektriker dann zwar die Leitungen gezogen, aber Licht macht dann vorerst nur noch eine frei brennende Glühlampe." Ach, ja. das waren Zeiten, als die Glühlampe frei brennen durfte. Heute kassiert der Zoll die Lampen schon beim Grenzübertritt (s. http://healthylight.de/licht-und-energieeffizienz-3/).

"Dies hat auch einen zweiten Grund. Während für viele Gewerke ungefähre Richtwerte bekannt sind, kann man für Licht bisher nicht einfach so auf eine Tabelle zurückgreifen. So werden für Bad und Sanitär, Heizung und Fußboden recht genaue Schätzungen in die Finanzierung einbezogen, während man beim Licht ein paar Einbauleuchten im Etat des Elektrikers findet, die gesamte Wohnraumbeleuchtung aber nirgendwo explizit berücksichtigt worden ist." Die können aber jammern! Sie sollten doch für Profis arbeiten, nicht für Häuslebauer! Die Profis planen perfekt und nicht so dilettantisch.

Wenn Planer von großen Firmen dies hier lesen, werden sie vermutlich grinsen, weil sie einen Ahnungslosen vermuten. So war ich, als ein weltberühmter Verlag sein Hauptquartier baute. Lang, lang ist es her. Den oberen Satz hat mir damals der Elektriker gesagt, dessen Arbeit ich beanstandet hatte. Seine Worte: "Der Architekt hat Schlitze in der Decke hinterlassen, und der Auftraggeber sagte mir, für Leuchten wäre kein Geld mehr da. Ich sollte die billigsten nehmen, die ich auftreiben kann und die Schlitze damit füllen."

Na, ja. Verlage sind berühmt für ihre Kopfgeburten, sie sind häufig weltfremd. Vielleicht hatte unser Verlag auch einen großen Automobilclub angesteckt. Der hatte nämlich dem Elektroplaner den Marschplan bereits ohne Überziehung der Kostenlimits vorgegeben. Die billigsten Leuchten bitte! Und damit so etwa 15 Jahre Ärger mit der Belegschaft und dem Betriebsrat eingehandelt. Ob die daraus gelernt haben? Vielleicht! Aber ihr Nachfolgegebäude wurde ebenso gebaut.

Aber den Vogel abgeschossen hat ein Unternehmen, noch berühmter als der Verlag und noch viel viel reicher als der Autoclub. Das baute ein feines Gebäude in feinster Lage. Und? Sie hatten kein Geld für die Beleuchtung und "reaktivierten" deswegen alte Leuchtenbestände aus dem Keller. Die aus diesem Grunde unterbelichteten Mitarbeiter gehen beruflich mit massenweise Nullen um, vor denen immer eine andere Ziffer steht. Und das ist nicht lang, lang her. Der Umgang mit den Nullen wird so zur Qual.

Da ich hauptberuflich nicht Kolumnen schreibe, auch wenn dies viel lustiger ist als bei meinem Beruf zu bleiben, habe ich mir überlegt, ob alle diese Leute so dumm sind, wie es den Anschein hat. Dumm ist die Sache schon, aber die Leute? Vielleicht wäre es an der Zeit, sich Gedanken zu machen, warum unser Produkt weniger Wert ist als der Teppich. Ich kenne viele der Leute, die beim Licht so knausern. Sie geben für andere Dinge auch mal richtig Geld aus. Die 90 € pro qm ihnen aus der Tasche zu ziehen, will gelernt sein. Wir müssen Qualität verkaufen. Und besser sein als der Teppichhändler. Auf Jammern geben Profis soviel wie nicht-Profis: nichts.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025