Posts in Category: Lichtqualität

Eine neue Welle lichttechnischer Normen rollt an

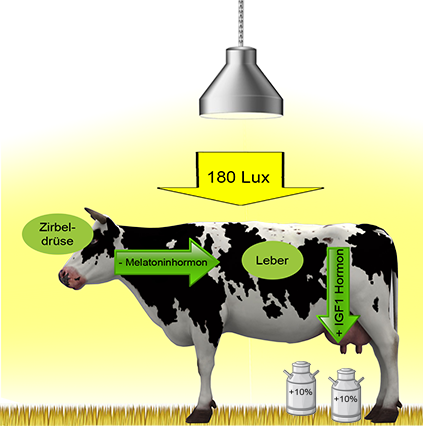

Die Entdeckung eines neuartigen Lichtempfängers im Auge im Jahre 2001 hat nicht nur eine Lawine neuer Publikationen ausgelöst, die sich mit nicht-visuellen Wirkungen von Licht - auf den Menschen - beschäftigen. Die Wirkungen aufs Gemüse (hier) und Puten (hier) waren schon lange bekannt und werden in der Landwirtschaft und Viehzucht, ich meine Kleinviehzucht, ausgiebig ausgenutzt. So werden Hühner im künstlich abgekürzten Tag gehalten und legen so mehr Eier pro Zeiteinheit. Das Huhn lebt also in seiner Körperzeit und das ist vorteilhaft. Für den Massentierhalter. Dass die Hühner dann schneller sterben - dazu darf man Boris Palmer, den Bürgermeister von Tübingen, sprechen lassen. Er hatte gesagt, wir würden Menschen retten, die in einem halben Jahr sowieso sterben. Also wozu Hühner retten, die eh bald im Suppentopf landen? Menschen machen zwar Mist, sind aber deswegen noch lange nicht Kleinvieh. Seit 1920 versucht ein Heer von Forschern, ihre Leistung mit Licht zu erhöhen.

Jetzt jagt ein internationaler Ausschuss nach Argumenten, die die Beleuchtung in einem neuen Licht erscheinen lassen: vorteilhaft und sicher. Das ist sicher vorteilhaft, fragt sich aber für wen? Ein Blick auf die Teilnehmerlisten entsprechender Arbeitskreise hilft da umgemein. Etwa zwei Drittel der Teilnehmer kommen von Herstellerfirmen. Die wollen nun ein integratives Licht erfinden, das physiologisch oder psychologisch vorteilhaft für Menschen ist.

Also Schluss mit Ideen wie die psychologische Blendung, wonach eine Beleuchtung gut genug ist, wenn sie nicht mehr als 53% der Leute stört (= UGR 19, gut genug für die meisten Büroarbeitsplätze). Es gibt zwar Leuchten, die definitionsgemäß nur 0% stören, das ist aber zu einfach für die Industrie. Was können das für Argumente sein? Z.B. so ein Licht:

- Es hilft gegen Depressionen und Melancholie

- Verbessert die Arbeitskonzentration, z.B. Verringerung der Ablenkung,

- Verbessert der Schulleistung

- Steigert die Arbeitseffizienz, reduziert den Cortisol (Stresshormon) Spiegel

- Steigert die Umsätze im Laden, durch längeres Verweilen im Verkaufsräumen

- Schützt die Sehkraft, reduziert die Augenermüdung

- Beugt bei Hautallergie vor

So doch nicht. Das ist Tageslicht. Davon können nur Engel leben.

Also suchen wir nach was Besserem. Integratives Licht kann "academic performance" erhöhen, sagt der Ausschuss. Was academic performance sein könnte, steht da nicht drin. Es muss aber was tierisch Ernstes sein. Denn es gäbe dazu nur Beweise aus Tierexperimenten, jedoch nicht aus Experimenten mit Menschen. So steht es in einem offiziellen Papier.

Hier ist etwas Vorteilhaftes: "Lichtexposition unterhalb festgelegter Grenzwerte beseitigt jegliches Risiko einer Verletzung oder Störung." Nicht schlecht die Idee. Werden dann alle Lichtnormen abgeschafft, die nur Mindestwerte vorgeben? Und die ausdrücklich keine Grenze nach oben nennen?

"Zuviel Licht zur falschen Zeit für die falsche Tätigkeit oder falsche Person kann schädlich sein." Echt wahr, z.B. wenn ein Konstrukteur am CAD Bildschirm zu viel Licht hat, hat er zu viel vom Licht. Wird die Norm abgeschafft, die jedem Konstrukteur mindestens 1500 lx auf seinem Bildschirm garantiert? (hier). (Anm.:Die Norm wird nicht abgeschafft, weil der Obmann des Ausschusses, aus dem diese Zahl stammt, auch der Obmann des Ausschusses ist, der diese Perlen produziert.)

Um vorteilhaft zu sein, "kann es erforderlich sein, für unterschiedliche Altersgruppen unterschiedliche Belichtungen vorzusehen". Mein Wort seit Jahren! Ich wusste schon immer, dass die Alten einpennen, weil sie zu wenig "blaues" Licht abbekommen. Jetzt soll ihr Defizit wegen unterschiedlicher Lichttransmission der Augen durch unterschiedliche Bestrahlung ausgeglichen werden.

Es gibt aber ein Lichtzeichen, das besagt, dass diese Norm nie in Aktion treten wird. Denn sie besagt, dass eine Beleuchtung nur dann vorteilhaft kann sein, wenn sie nicht durch den Lichtplaner geplant wird, sondern durch einen multidisziplinäres Team unter Einschluss von Arbeitsschutzbehörden, Psychologen und anderen. Die Angestellten (kein Übersetzungsfehler!) können, wenn sie die Kontrolle über die Beleuchtung bekommen, ohne dass sie in die eingebaute Beleuchtungsinstallation eingeführt worden sind, diese unvorteilhaft benutzen. Daher müssen Massnahmen zur angemessenen Einführung und Warnung getroffen werden, wenn persönliche Einflussnahme möglich gemacht wird. Ob das bedeutet, dass jeder Lichtschalter nach einer Schulung aller Mitarbeiter eingebaut werden darf und immer darüber steht "Vorsicht! Unachtsames Schalten kann gefährlich sein!"?

Was aber eine wichtige Empfehlung bedeutet, weiß jeder: "WICHTIG - Alle vorteilhaften Auswirkungen von integrativer Beleuchtung sind nur dann erzielbar, wenn sie ordnungsgemäß und individuell geplant wird und für die jeweilige Planungsaufgabe durch qualifizierte Fachleute angepasst wird." Der Satz ist etwas verunglückt, will aber sagen, dass nur qualifizierte Fachplaner Beleuchtung planen dürfen. Wer will dagegen sprechen? Niemand! Ist sehr vernünftig. Die Lichtplaner und ihre Lobby kämpfen seit Jahrzehnten dafür - ich übrigens noch länger, weil ich das Versagen schlechter Beleuchtung eher als Folge mangelhafter Planung verstehe. Wo liegt also das Problem?

Das ganz schlichte Problem ist, dass nur etwa 5% großer Bauvorhaben einen Lichtplaner beschäftigen. Die größten Sünder, die dafür verantwortlich sind, sind aber nicht die Feinde der Lichttechnik, sondern die Vertriebsmechanismen der lichttechnischen Industrie. Mehr als 90% der Leuchten finden ihren Weg in die Decke von Arbeitsstätten über den Elektrogroßhandel. Wenn man noch tiefer gräbt, landet man bei der HOAI (hier). Ausgeschrieben Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen! Da kommt der Lichtplaner, so er denn überhaupt vorkommt, ganz schlecht weg. Wenn er dann auch noch "gesundheitsgerecht" integrative Beleuchtung planen soll, dann gute Nacht.

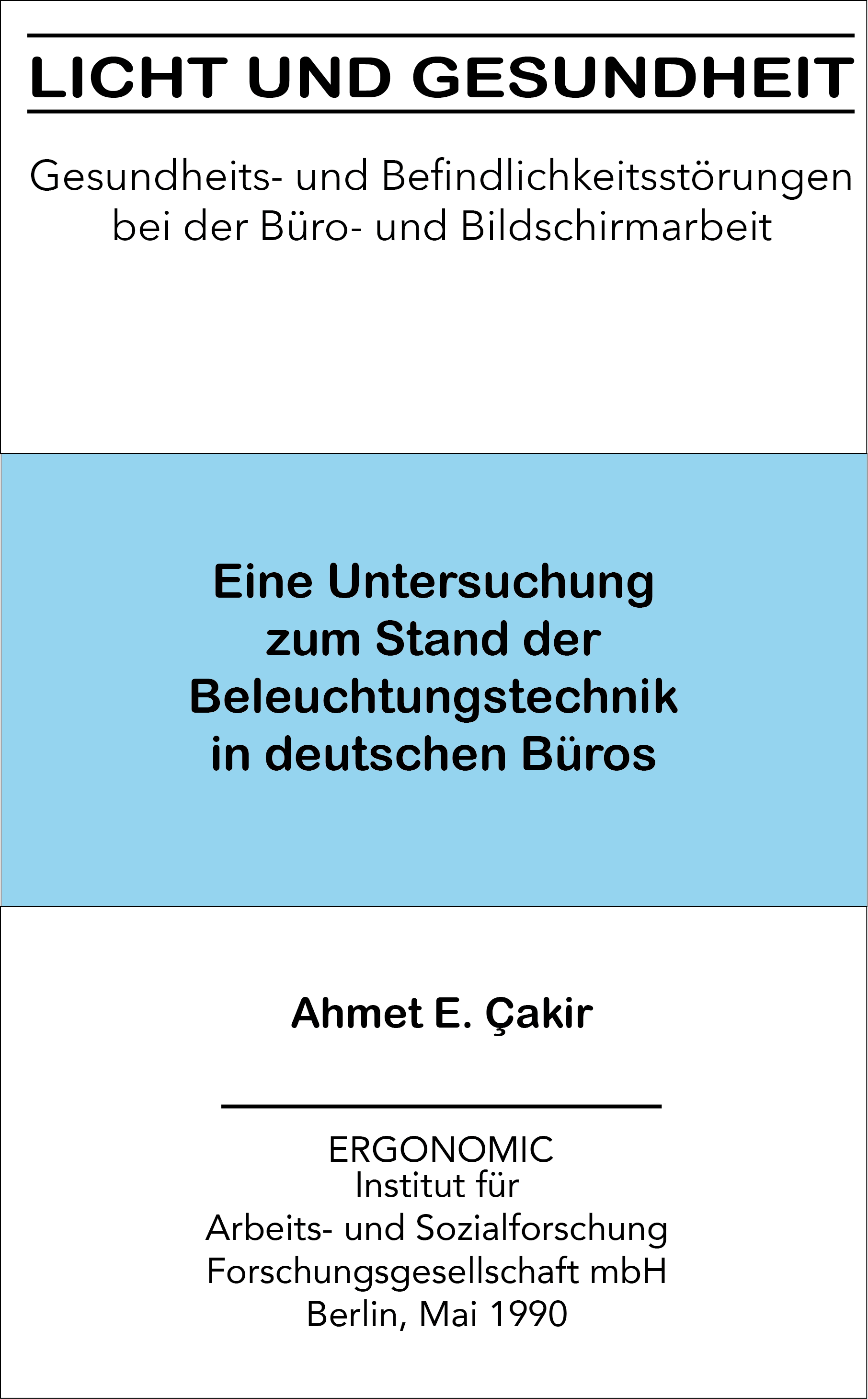

Licht und Gesundheit wird 30

Licht und Gesundheit wird 30

Mitte Mai 2020 wird der Begriff "Licht und Gesundheit" 30 Jahre alt. Unter diesem Titel veröffentlichte das ERGONOMIC Institut seine Studie über die Wirkungen vom Licht auf den Menschen nach 15 Jahre Forschung. Obwohl das Ziel der Studie es war, die Wirkungen von künstlicher Beleuchtung zu erfassen, hieß der Sieger Tageslicht. Dieses war aber nach dem deutschen Gesetz gar keine Beleuchtung. Die Verordnung für Arbeitsstätten von 1975 hatte es aus einem dort nicht genannten Grund weggelassen: In Deutschland kümmern sich die Länder traditionell um Tageslicht. Für den deutschen Arbeitsschutz gab es daher kein Tageslicht. Für deutsche Berufsgenossenschaften gab es als Beleuchtung nur die künstliche. Und für die Presse? Hier ein Beispiel, was die Presse aus der Studie machte. (Westfälische Nachrichten 31. Mai 1990)

Die Studie wurde weitere 8 Jahre fortgeführt, um die Ergebnisse mit Untersuchungen in der Praxis zu verifizieren. Ein Klick auf das Bild führt zu der Ausgabe 1998 in Deutsch. Hier kann die erste englische Version heruntergeladen werden. Um zu sehen, was die Studie bewirkt hat, bitte "Licht und Gesundheit" und "Light and Health" in ein Browserfenster tippen. Auf Deutsch findet man 909.000 Stellen von Uni München bis gartenflora.de, auf English derzeit 28,400,000. Keine Fundstelle verweist auf älteres Wissen vor 1990. Und seit 2004 ist Tageslicht gesetzliches Recht des Arbeitnehmers.

Dieses Recht hatte der deutsche Arbeitnehmer auch 1975 bekommen, aber unter anderem Namen - Sichtverbindung nach außen. Dies ist zwei Lichttechnikern zu verdanken - Prof. Jürgen Krochmann und Dr. Georg Roessler. Der eine war mein Doktorvater, der andere Kollege. Ohne deren Arbeit würde unser Bericht wohl den Titel "Licht und Krankheit" tragen.

Wie man aus einem Märchen eine Vorschrift für alle bastelt

Fast alle Menschen, die sich in Deutschland mit Arbeitsplätzen und Arbeitsschutz beschäftigen, glauben, dass sie Normen für Beleuchtung beachten müssten. Früher behaupteten viele sogar, es gäbe DIN-Vorschriften dazu. Eine der größten Firmen der Branche ließ einst ein Laufband über ihe Homepage laufen, die da sagte "DIN 5035-7 ist eine gesetzliche Bestimmung" Die machte es nicht einmal aus Daffke, sondern weil ein Direktor der zuständigen Bundesanstalt für Arbeitsschutz ihr erklärt hatte, mit der Erwähnung in einer Empfehlung einer staatliche Stelle wäre die Norm "Vorschrift" geworden. Und auch er glaubte daran. Da musste ein Gericht dem Spuk ein Ende bereiten.

Fast alle Menschen, die sich in Deutschland mit Arbeitsplätzen und Arbeitsschutz beschäftigen, glauben, dass sie Normen für Beleuchtung beachten müssten. Früher behaupteten viele sogar, es gäbe DIN-Vorschriften dazu. Eine der größten Firmen der Branche ließ einst ein Laufband über ihe Homepage laufen, die da sagte "DIN 5035-7 ist eine gesetzliche Bestimmung" Die machte es nicht einmal aus Daffke, sondern weil ein Direktor der zuständigen Bundesanstalt für Arbeitsschutz ihr erklärt hatte, mit der Erwähnung in einer Empfehlung einer staatliche Stelle wäre die Norm "Vorschrift" geworden. Und auch er glaubte daran. Da musste ein Gericht dem Spuk ein Ende bereiten.

Tatsächlich gab es Normen - allerdings nicht von DIN - die Vorschriften hießen. Der Verband der Elektrotechniker VDE nennt heute noch ihre Sammlung von Regeln "Vorschriftenwerk". Ist halt so eine Art Reflex. Früher wurden solche Schriften Vorschrift genannt. Deren Mutterorganisation IEC nennt sich "quasi-governmental". Und bleibt unbestraft. Also warum nicht auch Beleuchtungsnormen "Vorschrift" nennen? Dass man Beleuchtungsnormen nicht Vorschrift nennen darf, ist der bösen EU zu verdanken. Die meint, Normen zur Beleuchtung berührten die Gesundheit der Menschen - das behaupten übrigens auch die Lichttechniker - und wären daher Sache des Staates. Nun kann der Staat aber nicht anfangen, Beleuchtungsnormen zu produzieren. Außerdem darf er niemandem verbieten, irgendwelche Regeln aufzustellen. Sie dürfen allerdings nicht den Arbeitsschutz berühren bzw. regeln oder behindern. Das ist neu, denn die betreffende Normung wurde einst von Staat initiiert. Lang, lang ist's her!

Um die Sache zu retten, haben findige Leute diese Phrase erfunden: " Dieses Dokument legt keine Beleuchtungsanforderungen in Bezug auf die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit fest und wurde nicht im Anwendungsbereich von Artikel 169 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union erarbeitet, obwohl die lichttechnischen Anforderungen, wie sie in diesem Dokument festgelegt sind, in der Regel die Anforderungen im Hinblick auf Sicherheit erfüllen." Das steht im Anwendungsbereich. Damit niemand auf die Idee kommt, dieses zu überlesen, wird an anderer Stelle noch einmal davor gewarnt, nur danach zu planen. Das ist aber eine andere Geschichte. Dass man "Sicherheit" so nicht benutzen darf, steht in einer Norm für Normer. Die gilt aber nicht für Leute, die dies Phrase benutzen. Sollte aber, denn Sicherheit ohne Bezeichner bedeutet so viel wie "gut". Gut wofür?

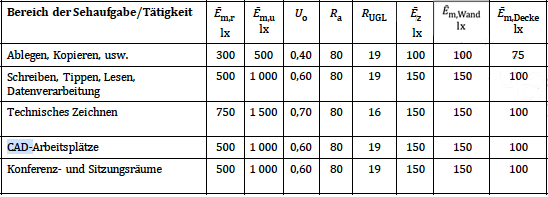

Was macht die Norm denn, wenn sie nichts mit der Gesundheit zu tun haben will? Sie dient dem Sehkomfort und der Sehleistung: "Dieses Dokument legt Beleuchtungsanforderungen für Menschen an Arbeitsplätzen in Innenräumen fest, die den Anforderungen an den Sehkomfort und die Sehleistung von Personen mit normalen oder auf normal korrigiertem Sehvermögen entsprechen." Und das geht dann so (Auszug aus einer Tabelle mit einer Länge von 42 Seiten)

Was passiert, wenn einer einem Konstrukteur an einer CAD-Anlage erklärt, dass im Bereich seiner Sehaufgabe 1.000 lux mindestens herrschen müssen, damit er genügend Sehleistung für seinen Job erzeugt und sich in Sehkomfort ergeht?

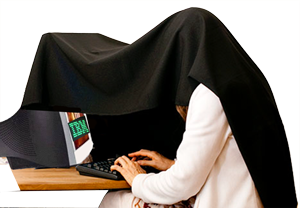

Meistens nichts, weil der Mann sich auf seine Aufgabe konzentriert. Wenn er aber hinhört und versteht, was das sein soll, sollte man rechtzeitig die Flucht ergreifen. Der wirft mit allem um sich, was gerade zu greifen ist. Denn die Sehaufgabe des Konstrukteurs befindet sich auf dem Bildschirm. Und jedes Fitzelchen Licht darauf stört. Wenn man es überhaupt schafft, zu arbeiten.

Während es eine Chance dafür gibt, dass man die Attacken des Konstrukteurs überlebt, hat man bei Leuten, die "Retusche" machen, diese Chance nicht, wenn die erfahren, dass für Retusche mindestens 1500 lx herrschen müssen, aber 2000 lux noch besser sind. Hier ist die Grenze zur Körperverletzung weit überschritten. Retuscheure arbeiten am liebsten im Dunkeln. Da dies wenig Sinn macht - die werden tatsächlich krank wegen Lichtmangels -, dulden sie ein wenig Licht. Leute, die vom Arbeitsschutz wirklich Ahnung haben, bauen Arbeitsplätze für solche Leute, an denen es nicht "Beleuchtung" als Berieselung mit Licht von oben gibt, sondern eine kontrollierte helle Fläche hinter dem Bildschirm.

Wenn man Pech hat, werden wir künftig nicht nur Lichtnormen haben, die einem die Berufsausübung behindern. Man wird diese auch noch mit der Erhaltung der Gesundheit begründen. Denn man hat entdeckt, dass gutes Licht gesund ist. Man will natürlich selbst bestimmen, was gut an gutem Licht ist. Die Zertifizierung gesunder Gebäude (hier) ist nur der Anfang.

Wie sieht es aber mit dem Anspruch aus, die Sehleistung mit Licht zu erzeugen bzw. eine immerhin 42 Seiten lange Liste mit Zahlen zu erstellen. Wo ist die wissenschaftliche Basis? Hier ist sie, geschrieben von einem deutschen Lichttechniker, der die zwecks Normung gesucht hat. Und nicht gefunden. Vor 50 Jahren. Und sein britischer Kollege schrieb 1995, warum man eine wissenschaftliche Grundlage in 50 Jahren immer noch nicht gefunden haben wird. (hier) Er ist Chefredakteur einer der ältesten und renommiertesten Journale der Lichtforschung. Beiden ging es darum, die Sehleistung als Grundlage für die Festlegung von Beleuchtungsnormen zu benutzen. Beide sagen: Geht nicht.

Wenn Sie viel Zeit haben, aber wirklich viel, suchen Sie bitte nach der Definition von Sehkomfort und Sehleistung. Nehmen Sie sich viel Zeit, denn es wird lange dauern bis Sie zu der Überzeugung kommen, dass es beide nicht gibt. Pardon, es gibt keine Definition von "Sehkomfort", aber eine von Sehleistung, ähem, sogar zwei. Erstmal die heute frisch vom Internet geholte: 17-1412 visual performance - quality of performance of the visual system of an observer related to central and peripheral vision". Klar? (Die Nummer 17-1412 ist von e-ilv, das Internationale Wörterbuch der Lichttechnik). Nicht klar? Also weiter suchen: "Sehleistung Leistung des visuellen Systems" (aus DIN EN 12665). Immer noch nicht klar? Dann hier: "Leistung des visuellen Systems, wie sie beispielsweise durch die Geschwindigkeit und der Genauigkeit gemessen wird, mit welcher eine Sehaufgabe gelöst wird." (CIE Internationales Wörterbuch der Lichttechnik, Begriff 845-09-04).

Wer kommt eigentlich auf so famose Ideen wie Sehleitung als Leistung des visuellen Systems zu erklären und daraus 42 Seiten Anforderungen mit allen auffindbaren Berufsbezeichnungen zu erstellen? Die Antwort darauf wird man nicht leicht finden. Garantiert nicht finden man die Idee, die Farberkennung nicht als Sehleistung anzusehen. Die ist nämlich gar keine Idee und wurde nie niedergeschrieben. Aber 100 Jahre praktiziert. Wie wäre man sonst auf die Idee gekommen, dem Retuscheur 1.500 lx Dauerlicht auf seinem Monitor für Sehleistung und Sehkomfort zu verschreiben?

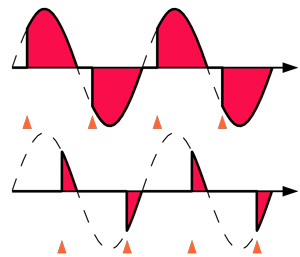

Diskussion bei der EU um Flicker bei LED

Eigentlich eine überflüssige Debatte, wäre da nicht die LED, die nicht nur nette Eigenschaften hat. Vor 50 Jahren war es bei uns in der Grundvorlesung Lichttechnik nur mal eine Bemerkung wert: Flimmern. So ganz sollten die Lampen nicht flimmern. Tun tuen sie dennoch. Also mitdiskutieren.

Ich habe mir nicht alles angegeuckt. Aber: da ich meine Pappenheimer kenne, lesen sie bei jedem Argument über Kosten gleich mit, was das für Kosten sind und in welcher Relation diese zu den tatsächlichen Kosten stehen und zu dem Ärger, der damit verbunden sein kann. Hier zwei Perlen aus meiner Normungstätigkeit:

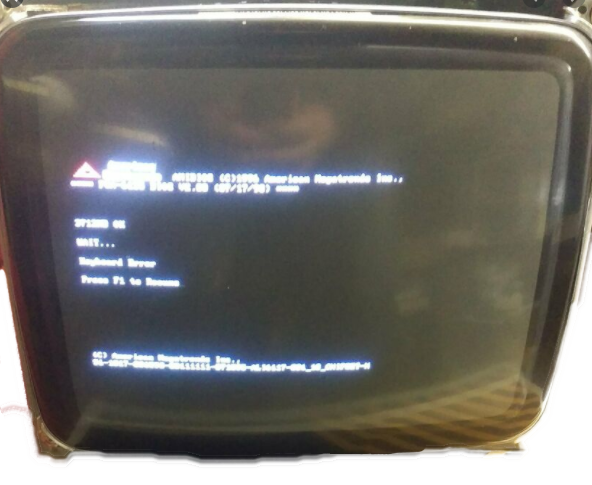

- Ungleichmäßig scharfe Bildschirme. Ich möchte, dass ein Bildschirm überall gleichmäßig hell und scharf ist. (Heute ist schon längst so.) Die Industrie sagt, das wird teuer. Wie teuer? Nach einigen Wochen bekomme ich die Antwort: 50% mehr. Was denn? Wovon? Die Herren sagen, sie können das nicht sagen. Was??? Wer rechnet denn so? 50% vom Arbeitsplatz wäre tatsächlich starker Tobak. Denn ein Arbeitsplatz wird heute mit 80.000 € veranschlagt. Im Jahr. 50% davon für einen schärferen Bildschirm wird keiner ausgeben. Ende der Geschichte: Es sind 50% des Preises der Röhre, also ganze 5 DM. Damals wurde der Arbeitsplatz mit 40.000 DM veranschlagt. Auf die 8 Jahre Abschreibung macht das 320.000 DM. Da macht es wirklich Sinn, 5 DM davon zu sparen und den Benutzer zum Augenarzt zuschicken.

- Diesmal sind die Kosten bescheidener. Ich will, dass jeder Tastenanschlag auf einer Tastatur korrekt zum Computer geht. Das garantiert eine Schaltung, die aber Geld kostet. Wie viel? 0,1 Cent - pro Taste mehr als eine Schaltung, die nicht ganz so korrekt arbeitet. Bei 80 bis 100 Tasten macht das 0,8 $ bis 1 $. Lächerlich? Nein. Der Hersteller bekam damals pro Tastatur ganze 5 $. Da sind 0,1 ¢ pro Taste jede Menge Holz.

Bitte immer die beiden Zahlen im Hinterkopf behalten, wenn Sie die Argumente lesen (mehr gibt es beim Umweltbundesamt):

- SVM-Höchstwert: Małgorzata Perz, Signify

EN: https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_2020_02_19_Vortrag_Perz.pdf

- SVM-Höchstwert: Bertrand Hontelé, Signify

EN: https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_2020_02_19_Vortrag_Hontole.pdf

- SVM-Höchstwert: Ourania Geourgoutsakou, Lighting Europe

EN: https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_2020_02_19_Vortrag_Geourgoutsakou.pdf

- SVM-Höchstwert: Peter Bennich, Energimyndigheten

EN: https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_2020_02_19_Vortrag_Bennich.pdf

UBA meldet: Aus der Diskussion über den SVM-Höchstwert ergab sich bei dem zuvor behandelten Treffen, daß weitere Messungen erfolgen und deren Ergebnisse bis Mitte April vorgelegt werden sollen. Diese Messungen haben begonnen.

Wer künftig direkt informiert werden möchte, kann sich den Neuigkeitenbrief abonnieren:

Rationelle Energienutzung bei Elektrogeräten und Beleuchtung

Umweltbundesamt Fachgebiet V 1.4

Postanschrift: Postfach 14.06; 06813 Dessau-Roßlau

Fernsprecher: 03.40 / 21.03-22.57

E-Post: "christoph.mordziol@uba.de"

(Inter-)Netz: http://www.uba.de/themen/klima-energie/energiesparen/licht und http://www.eup-network.de/de/eup-netzwerk-deutschland/offenes-forum-eu-regelungen-beleuchtung

Wie alt ist diese Neuigkeit über Lichtwirkungen?

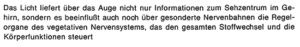

Scheint irgendwie neu zu sein. So etwas liest man in den letzten 15 Jahren häufig. Man freut sich riesig in der Lichttechnik, dass sich die Wirkungen des Lichts nicht auf das Sehen beschränken. Sehr gut die Aussage!

Wie alt diese Erkenntnis wirklich ist, kann ich nur mutmaßen. Gedruckt steht sie in einer Broschüre vom Deutschen Lichtinstitut e.V. von 1970! Da dies die 18. Auflage der Broschüre ist, muss die Weisheit noch älter sein. Was sagt uns das?

Was die Lichttechnik verpatzt hat, habe ich des Öfteren geschrieben. Der wahre Täter scheint aber eher die Gesellschaft zu sein, die solche Erkenntnisse schlicht ignoriert hat. Die hat sie nicht nur einfach übersehen, weil niemand ihr die Bedeutung nahe gebracht hat. Ein gewisser Prof. Hollwich, die wahre Quelle der obigen Aussage, hatte diesbezügliche Arbeiten kurz nach dem Krieg veröffentlicht. Die LiTG lieferte mit ihm eine Jahrzehnte lange Fehde. Und wandte sich auch an den Bundestag. Später bei der größten je in Angriff genommenen Initiative zur Verbesserung der Arbeitswelt, Humanisierung der Arbeitswelt, bekam einer, der dieser Sache nachgehen wollte, die Antwort: "Licht ist nicht humanisierungsrelevant." Das war die Antwort auf einen Antrag von mir. Dass ich davor etliche sehr gute Projekte erfolgreich abgeschlossen hatte, tat nichts zur Sache. Man sagte mir, es gäbe Geld genug - aber halt nur für relevante Dinge.

Und wo hatten eigentlich die Beamten, die mir den komischen Bescheid gaben, ihre Weisheit her? Früher in der Lichttechnik Tätige Leute kennen die Quelle. Die Industrie hatte die damals tätigen Universitätsprofessoren angeschrieben und um mehr Aufmerksamkeit für die Beleuchtung geworben. Die Antwort fiel kühl aus (bitte nicht mit cool übersetzen): Beleuchtung ist akademisch nicht relevant. Die Industrie möge sich an die Fachhochschulen wenden. Der Tag der Antwort feiert demnächst 30-jähriges Jubiläum. DIe Broschüre vom Deutschen Lichtinstitut e.V. feiert ein noch runderes Jubiläum, 50!

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025