Posts in Category: LED

Aufstieg Dank Digitalisierung oder Quantität schlägt Qualität

27.08.2025

-

Eine schwitzende Stirn ist nicht das Kriterium für die

Qualität einer neuen Idee

Pavel Kosorin

Das Buch Genesis 2.0 - Schöpfung der elektrischen Sonne dokumentiert u.a. einen beispiellosen Aufstieg der elektrischen Sonne seit 1924. Künstliches Licht wurde zwar schon immer gebraucht (s. Epochen der Kunst der Lichtmacher), aber wie kam es, dass seine Bedeutung plötzlich so steil aufstieg? Erfunden wurde die Glühlampe schon mehrere Jahrzehnte früher. Wie ich in dem Kapitel “Erbe der 1920er Jahre“ darstelle, stammt viel Wissen in der heutigen Lichttechnik aus den 1920ern, wobei die Techniken dazu in den Jahrzehnten zuvor entwickelt worden waren. Was Besonderes hat sich 1924 ereignet?

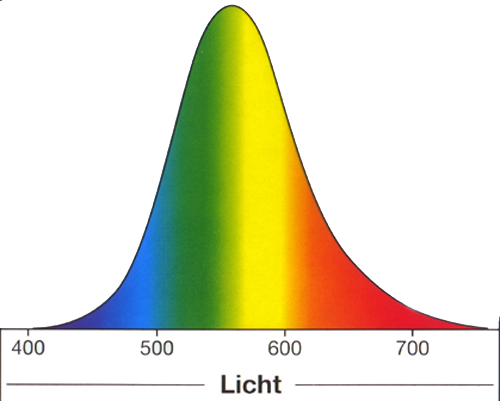

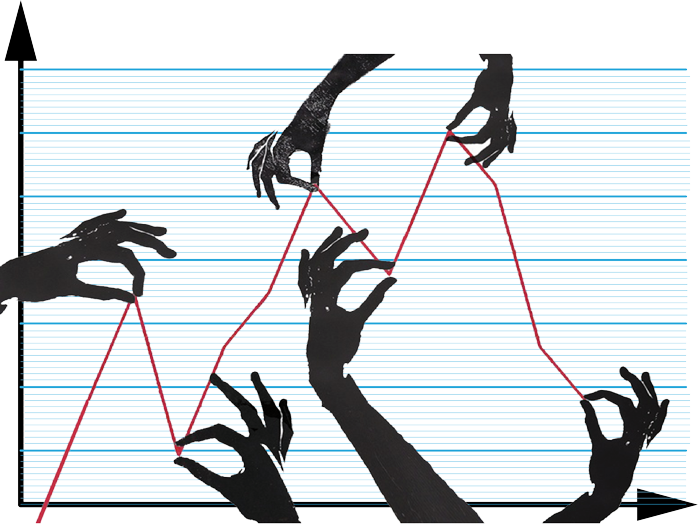

Wie die CIE letztes Jahr feierte, hat sie im Jahre 1924 die sog. V(λ)-Kurve geschaffen. Diese bildet die Empfindlichkeitsfunktion des menschlichen Auges für Licht ab. Damit war zum ersten Mal möglich geworden, Licht zu “wiegen“. Und was man wog, setzte man dem Licht gleich. Man misst die Menge des Lichts, den Lichtstrom, den eine Lampe abgibt, in Lumen. Auf Lateinisch heißt Lumen schlicht Licht. So wurde der Lichtstrom = Licht gesetzt. Quantität wie Qualität.

So weiß man seit 1924, was man bekommt, wenn man 5 Thaler für eine Lampe bezahlt. Sie erzeuge sagen wir Mal 300 Lumen Licht (bitte um Nachsicht wegen der Tautologie). Man weiß auch, wie effizient die Lampe mit Energie umgeht. Ist sie eine alte kleine Glühlampe, macht sie 5 Lumen aus einem Watt, das man hinein steckt. So muss man für die 300 Lumen 60 W Energie in die Lampe stecken. Auch moderne kleine Glühlampen schaffen kaum mehr. Ist sie eine LED der Effizienzklasse A, dann erzeugt sie 210 Lumen daraus. Sie ist also 42 x effizienter als die gute alte Lampe. So muss man für die 300 Lumen nur noch 1,42 W aufwenden.

.

Effizienter ist die Lichtquelle – aber in was? Diese Frage beschäftigt viele Leute nicht nur seit 1924. Eindeutig ist die Sache nur, wenn man die Lampe zur Messung des Lichtstroms in die geeignete Einrichtung steckt, in eine Ulbrichtsche Kugel. Dort kann man bei der LED Klasse A an jedem Ort 42-mal mehr Beleuchtung messen als bei der kleinen alten Glühlampe. Mit der LED könnte nur noch eine Natriumdampflampe konkurrieren, die nur 40-mal so viel Licht produziert.

Die letztere Lampe wird allerdings kaum noch jemand kennen. Sie zierte und ziert belgische Autobahnen wie manche deutsche Landstraßen, war aber in keiner Wohnstube zu finden. Als ein Philips-Direktor vorschlug, dass man sie, die Natriumdampflampe, auch in Büros zulassen sollte, drohte mein Doktorvater damit, die erste Installation bei der Sekretärin des besagten Herrn vorzunehmen. Wir Studenten wollten mit ihr den Berliner Straßenstrich beleuchten, um den Freiern die Lust am käuflichen Sex zu vermiesen. Denn der Lampe fehlte an Wichtigem. Ihre Farbwidergabe war unterirdisch. Die Schönen der Nacht würden sich unter ihrem Licht in gruselige Hexen verwandeln.

Womit wir beim Thema Qualität wären. Diesen Begriff hatten die Alten Griechen vor etwa 2500 Jahren geprägt. Er ist vielen immer noch kein Begriff und musste im 20. Jahrhundert von Leuten wie Walter A. Shewhart (1920er/30er Jahre) oder W. Edwards Deming (Mitte des 20. Jahrhunderts) neu “erfunden" werden. Auch wenn diese Herren zu den Pionieren des technischen Fortschritts gehören, war ihr Begriff einseitig. Ihre Qualität ist sogar international genormt (ISO 9000ff). Aber der normale Mensch begreift etwas anderes darunter. Fatalerweise gibt es diese Dualität seit der Antike. Qualität ist die Eignung einer Sache für den vorgesehenen Zweck. Der gesunde Menschenverstand versteht darunter aber einfach “gut“ oder eine hohe Qualität.

.

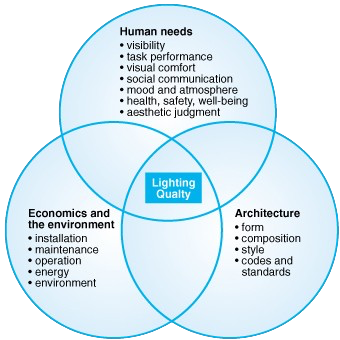

Die Lichttechnik tat sich mit dem Qualitätsverständnis besonders schwer. Lichtqualität kam erst 2021 in das seit 1938 existierende Internationale Wörterbuch der Lichttechnik (hier). Die heutige Präsidentin der CIE ist stolz darauf, dies bewerkstelligt zu haben. Zuvor hatte sich ein Ausschuss der LiTG (heute Deutsche Gesellschaft für LichtTechnik + LichtGestaltung) vergeblich um die Qualität des Lichts bemüht, was man an der internen Bezeichnung der zuständigen Kommission (Qual-Ausschuss) erkennen kann. Da mir das Ganze hat die Hutschnur hochgehen lassen, habe ich versucht, die Lichtqualität mithilfe eines bekannten Begriffs zu erklären, mit Gebrauchstauglichkeit alias Usability. Das Konzept habe ich hier erklärt.

Dabei benutzte ich als Beispiel für eine praktische Vorgehensweise ein Bild von IESNA, der lichttechnischen Gesellschaft von Nordamerika. IESNA sah damals im Jahr 2000 in diesem Konzept einen neuen Meilenstein in der Geschichte der Beleuchtungstechnik. Ein Jahrzehnt später gab es kein IESNA mehr und das Zukunftskonzept verschwand wieder. Und die Deutsche Gesellschaft für LichtTechnik + LichtGestaltung, damals noch Deutsche Lichttechnische Gesellschaft,hatte vergessen, dass sie einst ein Qualitätskonzept hatte. Im Jahre 1935 in der Norm DIN 5035.

Nach vielen Jahren des Mühens war dann in Deutschland ein vollständiges Konzept erschienen, dessen Beschreibung immerhin 116 Seiten umfasste (hier). Mich erschütterte insbesondere der Titel: „Lichtqualität – ein Prozess statt einer Kennzahl“. Nicht etwa weil der Titel falsch war, sondern weil er voll zutraf. Die Publikation habe ich ausführlich dokumentiert und kommentiert (hier und da und dort und so weiter fort).

.

Warum füllen die Autoren einer Broschüre 114 Seiten, um einen 2500 Jahre alten Begriff zu erklären? Und warum musste ich fast ebenso lange Kommentare dazu schreiben? Das liegt im Begriff selbst – Qualität. Während man Quantität mit einem Zollstock oder mit einer Waage messen kann und in einer einzigen Zahl ausdrückt, muss man bei der Bestimmung der Qualität erst einmal begründen und festlegen, warum man sie woran misst. Beispielsweise gibt es den Hammer seit der Urzeit, aber den Hammer gibt es immer noch nicht. Es gibt aber einen Schlosserhammer, Latthammer, Fäustel, Vorschlaghammer und sogar Schonhammer, der das Gegenteil vom Vorschlaghammer bewirkt, die Einschlagstelle zu zertrümmern.

Ähnlich ist es mit der Lichtqualität. Weiß man, was man mit dem Licht will, gibt es äußerst präzise definiertes Licht. So jagen Laserdioden und Lichtdioden, im Grunde beides dasselbe, unvorstellbare Mengen Daten über 5 Milliarden Kilometer Glasfaserkabel sicher um die Welt. Weiß man hingegen nicht, wofür sich eine Lichtquelle eignet, z.B. Lampen und Leuchten, dann sollte man nicht von Lichtqualität reden, sondern schlicht und einfach das technische Produkt beschreiben, auf dass jemand eine Verwendung dafür findet. So schaffen Lichtplaner, Lichtdesigner oder Angehörige ähnlicher Berufe die Beleuchtungsqualität, die die Anwender brauchen. In den Beschreibungen der Hersteller findet man nüchterne Daten, die ihre Produkte beschreiben.

Dumm nur, dass es in unseren Ausschüssen, die Beleuchtung normen, der letzte Lichtdesigner zuletzt vor vielen Jahren gesichtet worden ist. Auch sonst waren sie in der Minderheit und fanden selten Gehör. Selbst in dem Ausschuss, der die biologischen Wirkungen des Lichts auf den Menschen normt, gibt es seit Jahren keinen Lichtdesigner oder Planer. So bestimmt ein Gremium, das zu 70% aus Herstellern besteht, was an Lichtqualität verordnet wird. Diese wissen, was Quantität ist, und verwechseln dies häufig mit Qualität.

.

Der natürliche Partner des Architekten, was das künstliche Licht angeht, wäre der Lichtdesigner. Bei namhaften Projekten ist er das auch. Etwa 95% der Bauprojekte, die ich gekannt habe, wurden aber ohne Beteiligung von Lichtdesignern abgewickelt, was etwa dem Anteil von Leuchten entspricht, der über die Ladentheke beim Elektrogroßhandel geht. Die Planenden waren meist Elektroplaner. Und die Normen zur Beleuchtung werden so geschrieben, dass der möglichst nichts anderes machen kann, als die Hersteller wollen. Bei kleineren Bauprojekten trifft man eher ein Einhorn den einen Lichtdesigner.

Noch ein Seitenhieb auf die Auftraggeber. Man findet sie bei der Aufzählung der Ersteller der Normen nicht. Das war nicht immer so. Beleuchtung wurde einst in den 1930ern als übergeordnete Aufgabe verstanden, bei deren Normung alle betroffenen Kreise mitwirken sollten. Das Prinzip gilt unverändert bis heute. Es wird bei jeder Sitzung eines Normenausschusses geprüft, ob und wie die interessierten Kreise vertreten sind. Wer seine Interessen nicht vertritt, muss sich damit begnügen, was eben die wirklich interessierten Kreise ihm geben.

Lichtverschmutzung den Giftzahn gezogen

18.08.2025

-

Die International Dark-Sky Association IDA hat in 2021 folgende Empfehlungen zur Anwendung von Richtlinien bei der Außenbeleuchtung erlassen, die auf fünf Prinzipien aufbauen. Hier sind die fünf Prinzipien im Detail:

-

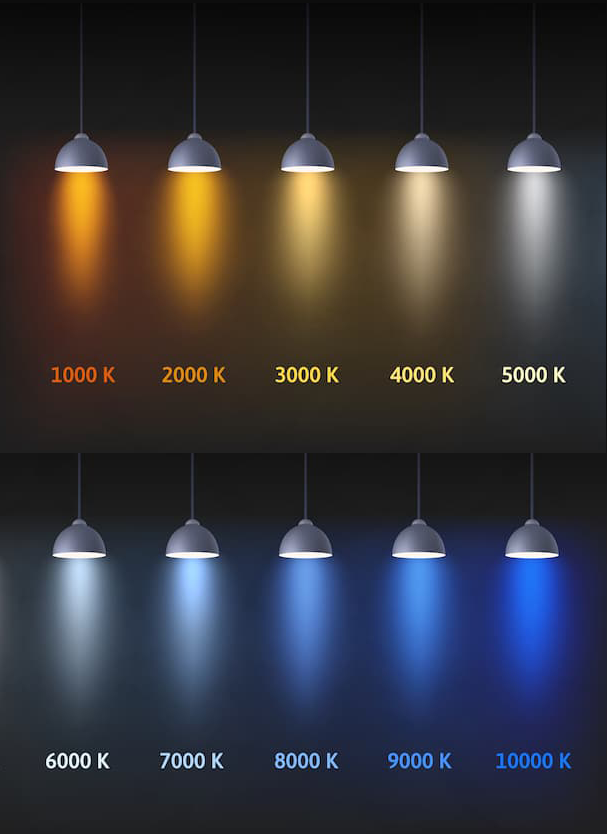

Zweckmäßig:Beleuchtung sollte nur dort eingesetzt werden, wo sie tatsächlich gebraucht wird. Es ist wichtig, den Zweck der Beleuchtung zu hinterfragen und unnötige Beleuchtung zu vermeiden.Zielgerichtet:Licht sollte nur auf den Bereich gerichtet sein, der beleuchtet werden muss. Vermeidung von Streulicht und Blendung ist entscheidend, um Lichtverschmutzung zu reduzieren.Geringe Lichtstärke:Die Beleuchtung sollte nicht heller sein als nötig. Niedrigere Lichtstärken reduzieren den Energieverbrauch und minimieren die Auswirkungen auf die Umwelt.Gesteuert:Beleuchtung sollte nur dann eingeschaltet sein, wenn sie benötigt wird. Der Einsatz von Bewegungsmeldern und Zeitschaltuhren kann dazu beitragen, die Beleuchtungsdauer zu reduzieren.Farbe:Die Verwendung von warmen Lichtfarben (weniger Blauanteil) ist empfehlenswert, da blaues Licht stärker zur Streuung in der Atmosphäre beiträgt und die Sichtbarkeit des Nachthimmels beeinträchtigt.

-

1

Eine nachhaltige Außenbeleuchtung muss alle fünf Prinzipien bei der Planung und Installation berücksichtigen. Nur durch die Beachtung aller fünf Prinzipien kann die Lichtverschmutzung auf ein sinnvolles Maß reduziert werden.

2

Wo vorhandene Leuchten ersetzt werden, ist dabei so vorzugehen, dass die Lichtverschmutzung reduziert oder zumindest nicht verstärkt wird.

3

Bei der Planung von Neuinstallationen oder Umrüstungen von Beleuchtungsanlagen sind diese einem Bewertungsverfahren zu unterziehen, um zu überprüfen, ob Art und Ausmaß der Beleuchtung notwendig und nachhaltig sind.

4

Horizontal und oberhalb der Horizontalen ausgestrahltes Licht kann erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben. Um eine weitere Aufhellung des Nachthimmels, Blendung, Streulicht und Überbeleuchtung zu vermeiden bzw. zu reduzieren, sind die Lichtemissionen bei der Innen- und Außenbeleuchtung daher so gering wie möglich zu halten und an Untergrenzen auszurichten.

5

Um Überbeleuchtungen zu vermeiden, sollten die tatsächlichen Beleuchtungsstärken der jeweiligen Beleuchtungsaufgabe und Umgebung angepasst sein und sich möglichst im unteren Bereich der von anerkannten Fachverbänden (wie IES und CIE) empfohlenen Richtwerte bewegen. Die IDA wird mit den Berufsverbänden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die empfohlenen Beleuchtungsrichtwerte wissenschaftlich fundiert sind.

6

Neue Installationen sollten über automatische Steuerungen verfügen, um die Beleuchtungsstärke bedarfsentsprechend zu verringern oder die Beleuchtung je nach Tages- und Nachtzeit oder Nutzungsfrequenz ganz abzuschalten. Obwohl solche Steuerungen in der Lage sind, die Lichtverschmutzung erheblich zu reduzieren und Energie einzusparen, werden sie derzeit in der Außenbeleuchtung noch zu wenig genutzt. Auch die Richtlinien zur Energieeinsparung verlangen zunehmend nach automatischen Steuerungen.

7

Der Spektralgehalt, bzw. die Farbe, des Lichts sollte dem jeweiligen Beleuchtungszweck angepasst sein. Wegen der unverhältnismäßigen Auswirkung von kurzwelligem Licht oder Licht mit hohen Blauanteilen auf die nächtliche Umgebung ist besonderes Augenmerk darauf zu legen, die Gesamtemissionen in diesem Wellenlängenbereich zu reduzieren (für die Zwecke dieser Beschlussfassung definiert als ein Bereich zwischen 380 nm und 520 nm). Die Umsetzung ist durch ein entsprechendes Bewertungsverfahren zu gewährleisten.

a)

Die IDA empfiehlt, bei der Mehrzahl der Beleuchtungsanlagen Lampen mit einer Farbtemperatur (cct) von 2200 K1 , phosphorkonvertierte (orangefarbene) LEDs bzw. LEDs mit entsprechender Filterung zu verwenden, da diese Farben nachweislich geringere Auswirkungen auf die Umwelt haben.

b)

Wenn eine höhere Farbtemperatur als 2200 K gewählt wird, ist die Gesamtemission von blauen Lichtanteilen in die Umwelt durch niedrige Intensitäten, gezielte Ausrichtung und reduzierte Betriebszeiten so gering wie möglich zu halten.

c)

In der Nähe sensibler Standorte – wie z. B. Naturschutzgebiete, empfindliche Lebensräume von Wildtieren, Naturparks und Sternwarten – empfiehlt die IDA die Verwendung von Beleuchtungsanlagen, deren Licht keine (0%) Blauanteile emittiert und ein schmalbandiges Emissionsspektrum aufweist. d) In besonders sensiblen Naturräumen ist die natürliche Dunkelheit während der Nacht zu bewahren.

Wer sich dafür interessiert, wie der Stand der Wissenschaft - von der Lichtverschmutzung? - heute liegt, kann sich bei der Dark Sky Association informieren. Dort ist der Stand von 2022 dokumentiert (hier). Die Dokumentation erklärt so einiges. Leider kann sie nicht helfen, nachts die Sterne am Berliner Himmel zu sehen. Was auf einer tropischen Insel ohne elektrisches Licht wie ein Haufen Smaragde wirkt, und sich im Wasser spiegelt, besteht über Berlin aus ein paar blassen Punkten.

Licht in der Nacht, auf Englisch Light at Night oder Artificial Light at Night (ALAN), ist von einem lustigen Segen (Lunaparks) zu einer Pest geworden. Wissenschaftler haben mindestens 160 Arten auf Auswirkungen der Lichtexposition untersucht. Sie haben Schäden auf allen Ebenen beobachtet, von einzelnen Pflanzen und Tieren bis hin zu ganzen Beständen. Licht in der Nacht verschiebt das Spektrum des Umgebungslichts weg vom natürlichen Zustand hin zu kürzeren Wellenlängen, auf die viele nachtaktive Arten besonders empfindlich reagieren. Lichtexposition zur falschen Zeit unterbricht verschiedene biologische Aktivitäten bei Pflanzen und Tieren. Diese Aktivitäten hängen von den täglichen und saisonalen Rhythmen der Lichtexposition in der Umwelt ab. Beispiele beinhalten die Nahrungssuche, den Zeitpunkt zu dem bestimmte Tiere erstmals aus ihren Verstecken auftauchen, die Fortpflanzung von Pflanzen und Tieren und Tierwanderungen und -kommunikation. All diese Auswirkungen können das Überleben und die Fortpflanzung von Organismen erschweren – sie können sogar die Entwicklung der Arten beeinflussen.

Es war einmal … ein stiller Ort mit einer Nacht, jeden Tag!

-

Dieser Beitrag wurde Anfang 2016 veröffentlicht. Soeben erreichte mich ein Bild über Facebook, das beweist, dass der Unsinn lebt. Ich befürchte, verstärkt. Der einzige Trost ist, dass der Schwachsinn zur Sommerwende kürzer zu sehen ist als im Januar.

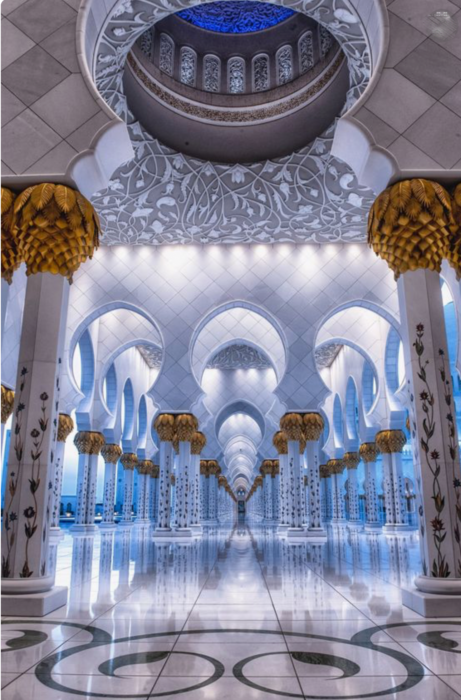

Mein Lebenslauf begann in einem kleinen Ort, in dem seit mehreren tausend Jahren die Fischer ihre Netze (oder Leinen) ins Wasser warfen, um Fische zu fangen. Im Herbst konnten sie die Schwertfische mit der Hand harpunieren, weil die an der Oberfläche schliefen. "Ich höre Istanbul - mit geschlossenen Augen" sagte einst ein berühmter Dichter, der dies an dem Ort tat, den die Bilder unten zeigen. Und wenn er die Augen nicht geschlossen hätte, hätte er in der Ferne die Hagia Sophia und die Blaue Moschee gesehen - als Silhouette. Die erstere bestimmte die Silhouette schon vor 1500 Jahren. Irgendwo hier soll der Perserkönig Xerxes versucht haben, eine Brücke nach Europa zu schlagen. Als es nicht gelang, soll er nicht nur seine Baumeister geköpft haben, sondern auch das Meer verkloppt! Die Brücke ist geschlagen, die dritte wurde vor Jahren eröffnet. Was ist aus dem kleinen ruhigen Ort geworden? Das zeigen die Bilder zur Hälfte. Die andere Hälfte besorgen die Discos, die bis in den Morgen hinein die Landschaft vollwummern, auf dass die sieben Hügel zusammen fallen. Die Illumination des Circus Maximum besorgte eine große Firma aus dem Ösistan. Wenn ich Xerxes wäre … wüsste ich schon, wenn ich hauen müsste.

Von hier aus kann man die Hagia Sophia sehen ... Wenn man ein starkes Fernglas und ein Stativ hat. Dort wo die Brücke steht, stand einst das große Kreuz von Konstantin dem Großen. Deswegen heißt der Ort Stavroz (ich denke, der Name schrieb sich so Σταυρός ) Das Kreuz verkündete die Nachricht, dass das Römische Reich nunmehr christlich geworden sei. Ob die Nachfolger der Römer die Bibel lesen? Dort steht "Gott machte die beiden großen Lichter, das größere, das über den Tag herrscht, das kleinere, das über die Nacht herrscht, auch die Sterne." Gen 1,16 Hier sehen die Menschen keinen Stern mehr.

Als diese Brücke geplant wurde, wurde der Bevölkerung versprochen, sie würde sich in die Stadtlandschaft unauffällig einfügen. Sie tat es auch. Die erste Beleuchtung wurde von Philips geplant und war blendfrei auch für die Schiffe. Oder gerade …

Wer glaubt, dieses Bild entspräche der Wirklichkeit, der irrt. Diese Lichter ändern auch ihre Farbe. Dynamisches Licht durch LED!

Wo ist unsere Nacht geblieben? Was machen die Milliarden Fische, die jährlich zwei Mal den Bosporus durchqueren, um zu ihren Laichplätzen zu kommen und wieder zurück? Wie glücklich sind die Störche, die dieses Elend nicht sehen müssen. Sie fliegen nur tagsüber. Andere Zugvögel fliegen auch nachts. Und sind weniger glücklich.

Muss man überhaupt zum Jahrmarkt? Ich denke, nein! Der Jahrmarkt ist kurz unter´m Himmel. Die Stadt, die man vor lauter Licht nicht mehr sieht, soll über 8.000 Jahre alt sein. 7.970 davon hatte sie nachts eine Silhouette.

Diese Bilder werden von dem unten links überboten, das 2024 aufgenommen wurde. Was in dem Bild darüber noch dunkel war, ist jetzt auch noch illuminiert. Zu meiner Kindheit konnte man noch den Sternenhimmel im Wasser reflektiert sehen. Und nachts konnte man größere Gegenstände im Boot mit dem Meeresleuchten sichtbar machen. Meine Enkel werden weder Sterne sehen können noch wissen, was Meeresleuchten ist.

Wie schade, dass mir die Mittel fehlen, die Xerxes einsetzen konnte. Ich wüsste schon, was man mit den Verantwortlichen dieses Frevels tun sollte. Schade!

Früher waren mehr Sterne!

Meine Mutter, 2018

Wunderbare Nachrichten für die überlebenden Insekten

14.06.2024

-

Heute las ich im Berliner Tagesspiegel eine wunderbare Nachricht, die alle Insekten freuen wird, so sie noch leben. Sie berichtet, ein Forschungsteam vom Berliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) habe zusammen mit dem Berliner Leuchtenproduzenten Selux auf die jeweilige Straße abgestimmte LED-Lampen entwickelt. Diese seien aus der Distanz praktisch unsichtbar und würden keine Insekten mehr anlocken. Sehr erfreulich.

Beim Lesen der Meldung habe ich an die Methode gedacht, mit der die Forscher festgestellt haben, dass keine insekten angelockt werden. Sie haben die angelockten Insekten gezählt und praktisch keine gefunden. Könnte auch daran liegen, dass kein Insekt mehr vorhanden war, der den Verlockungen des Lichts folgen könnte. Wollen wir das Beste hoffen.

Meine früheren Erfahrungen zeigten deutlich, was für ein Massaker das Licht in der Nacht anrichtet. Dieses Bild hatte ich in einem Hafen in Griechenland gemacht. Heute kann man es wohl nicht mehr machen, der Hafen ist praktisch frei von Fluginsekten. Auch die Lampen von meinem verein am Wannsee in Berlin sind praktisch frei von Insektenleichen. Früher flog nachts immer eine Wolek um die herum.

Entdeckt hatte ich die Sache etwa 2014, als meine Windschutzscheibe nach einer langen Fahrt insektenfrei war. Früher standen an jeder Autobahnraststätte Batterien mit Eimern und Kratzern für die Windschutzscheibe, die alle 200 km gereinigt werden musste. Die Motorhaube konnte nicht gekratzt werden, daher wurde sie zu Hause mit einem Spezialreiniger von ihrem Dasein als Insektenfriedhof befreit.

Heute scheint das Problem dahinten in der fernen Türkei angekommen zu sein. Diese Karikatur stammt aus einer türkischen Facebook-Seite. Sie ist lustig gezeichnet, ist aber nicht lustig. Bis ich dieses Bild sah, dachte ich, das Problem bestehe nur in Deutschland, wo nach einer Studie, eigenständig erarbeitet von Mr. FDP Himself, dem Vorsitzenden Christian L., schnelleres Fahren auf der Autobahn keineswegs zu einem Mehrverbrauch an Treibstoff führe. Er hatte festgestellt, dass sein Porsche 911 SC bei 200 km/h viel weniger verbraucht als ein Volvo FH16 bei nur 100 km/h. Aber dort in der Türkei fahren eher Volvo Trucks denn Porsche, und die Zahl der Autos ist viel geringer.

,

Von dem heute veröffentlichten Projekt hatte ich bereits am 18. September 2019 berichtet (hier). Auch damals hieß es: "Die übriggebliebenen Insekten von Deutschland können sich freuen: …" Aus aktuellem Anlass noch einmal der Bericht von damals:

Was mögen die zukünftig noch zu installierende Lampen gegen die Lichter bringen, die sinnlos den Himmel anstrahlen? Die Bilder rechts sind schon 10 Jahre alt und zeigen, was eigentlich nicht sein darf. Sie hängen an der Brücke über dem Bosporus, die einst so beleuchtet wurde, dass die Schifffahrt ohne Blendung fahren konnte. Dem Volk hatte die Regierung vor dem Bau versprochen, die natürliche Schönheit des Bosporus würde erhalten bleiben. Und dann das!

Ich bin gespannt, wann die etwa 9.000.000 Straßenlaternen in Deutschland, die sich jede Nacht den Mast in den Bauch stehen, um ein paar Fußgängern heimzuleuchten, aus einiger Entfernung nicht mehr zu sehen sein. Allerdings werden gerade diese nicht allzu glücklich, denn die Funktion der Straßenbeleuchtung ist eigentlich irrelevant gegenüber der Signalwirkung der Leuchten. Und diese entfällt. Da wäre es vielleicht besser, eine noch ältere Idee aufzugreifen (hier). Sie stammt aus dem alten Rom. Wenn jemand nachts seine Geliebte aufsuchen wollte, bestellte er den Laternarius. Dieser führte ein Lichtlein. Damit konnte man sicher zum Ziel gelangen. Die moderne Version davon funktioniert elektronisch. Die Straßenlaternen leuchten dann, wenn einer ihr Leuchten benötigt.

An sich sehr praktisch: Die Laternen warten zwar immer noch am Straßenrand, aber nicht in voller Pracht. Ein Bewegungsmelder sorgt dafür, dass Licht wird, wenn einer kommt. Fiat lux. Bekanntlich reagieren diese Dinger auf Körperwärme, sodass Dracula immer noch seine Nacht unentdeckt genießen kann. Wer reglos herumsteht, wie ein Ofen, wird auch nicht registriert, z.B. Clochards, die auf einer Parkbank schlafen. Liebespärchen auch nicht, sofern sie sich nicht regen. Ob der moderne Laternarius das Licht proportional zur Regung steuert, steht nicht in der Zeitung. Finstere Gestalten, die auf nächtliche Jagd gehen, müssen sich cool anziehen, wollen sie nicht entdeckt und angeleuchtet werden. Polaranoraks würden z.B. helfen.

Nur den Insekten ist garantiert gedient. Bis sie nämlich auf die Idee kommen, dass es sich bei der Laterne um eine standhafte Version des Mondes handelt, ist der Spuk längst vorbei, ich meine der Lichterschein.

Irren ist menschlich - Künstliches Licht wird gesund- Irgendwann …

24.04.2024

.

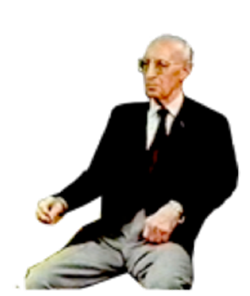

Heute ist mir ein historisch wertvolles Dokument in die Hände gefallen, das für viele von uns den Alltag im Arbeitsleben mitbestimmt. Es wurde von zwei Herren geschrieben, die ich einst gut kannte. Sie berufen sich auf einen anderen Herrn, den ich auch mal kennenlernen durfte. Dessen Titel nimmt in der Publikation eine ganze Zeile ein: Herr Prof. Dr. phil. Dr. med. Dr. med. h. c. Herbert Schober. Einst ein Name wie Donnerhall! Da muss man vor Ehrfurcht erstarren, zumal die anderen Herren, die als Autor genannt werden, auch nicht über viel kürzere Titel verfügten, Herr Prof. Dr. rer. nat. Erwin Hartmann und Herr Prof. Dr. med. Wolf Müller-Limmroth. Echte Pandits ihrer Zunft. Bei so viel Kompetenz muss man deren Schrift als so eine Art Bibel betrachten. Da steckt Wahrheit drin!.

.

Das Dokument stammt vom Juni 1981 und baut auf einem einem Gutachten von Schober von 1971 auf. Wer Schober war? Die Koryphäe was Sehen und Physiologie angeht. Bereits 1950 hatte er sich zu Worte gemeldet. Sein Artikel in Lichttechnik hieß "Die angeblichen Sehstörungen bei Beleuchtung durch Entladungslampen". Übrigens, die angeblichen Störungen gibt es heute 75 Jahre später noch. Bei mir steht er mit dem folgenden Satz im Gedächtnis: „Erst die Einführung der Leuchtstofflampen hat es ermöglicht, zwei alte Wünsche der Technik zu erfüllen, nämlich die Arbeit in fensterlosen und genau klimatisierten Räumen auf der einen Seite und die von der Tageszeit unabhängige kontinuierliche Maschinenarbeit auf der anderen Seite.“ Wenn das so allein da stünde, hätte ich nichts dagegen. Ist ja nur ein Statement, auch wenn nicht ganz so unparteiisch. Das Wörtchen genau vor "klimatisierten Räumen" hätte ich gerne erklärt bekommen. Prof. Schober hat wohl nie in einem klimatisierten Raum gesessen.

Auf dem Kongress, wo diese Worte von 1961 wiederholt wurden, gab es aber noch ein Statement: „Menschen in fensterlosen Fabrikationsräumen haben - sofern diese in arbeitshygienischer Sicht optimal gestaltet sind - keine gesundheitsschädigenden Einflüsse zu befürchten.“ Das war die 6. Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und dokumentiert, dass die deutschen Arbeitsmediziner dem Tageslicht keine hygienische Bedeutung beimaßen. Diese Tagung lief zum Thema "Der fensterlose Arbeitsraum". Könnte auch "Eine Welt ohne Sonne" heißen.

.

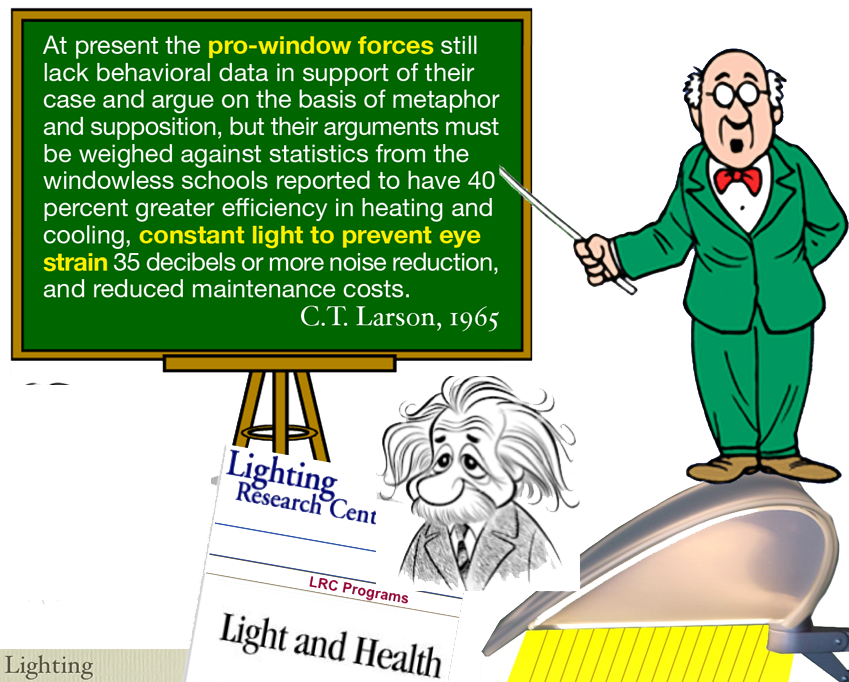

Schobers Gutachten von 1961 wurde 1971 aufgefrischt und besagte, dass alle Behauptungen zu gesundheitlichen Wirkungen vom Leuchtstofflampenlicht irgendwie falsch seien. Leider liegt mir das Urdokument nicht vor. Aber darauf kommt es nicht an, weil weitere zwei hochdekorierte Herren im Jahre 1981 seine Ausführungen wieder aufnahmen. Das Jahr 1971 war übrigens nicht so eine Zahl wie jede andere. In dem Jahr veranstaltete die LiTG eine Sondertagung "Auge-Licht-Arbeit" in Karlsruhe, bei dem es um fensterlose Arbeitsräume ging. Auf dieser Tagung ging der spätere Vorsitzende des Normenausschusses Beleuchtung, H.-J. Hentschel, sogar noch weiter als andere: „Hohe Ansprüche an die Beleuchtung, wie sie in der künstlichen Beleuchtung gestellt werden, können nicht befriedigt werden.“ Ergo: Die Menschen haben es besser, wenn man das Tageslicht aussperrt und ihre Arbeitsräume nur noch künstlich beleuchtet. Hentschel wusste im Übrigen nicht, dass sinngemäß dasselbe in einem Buch von Luckiesh und Pacini im Jahre 1926 gestanden hatte. Und der im Bild an der Seite dozierende Prof. C. T. Larson bereits 1965 diese Weisheit wissenschaftlich ermittelt zu haben glaubte.

Dummerweise bauen Menschen Fenster nicht wegen der Beleuchtung in ihre Behausungen ein. Diese dienen vornehmlich der Belüftung. Während man ohne Licht leben kann, auch wenn nicht allzu fröhlich, ist ein Leben ohne Luft nur in der Tiefsee möglich, wo riesige Würmer an schwarzen Schloten vom Schwefel leben. Naturverbunden, aber nicht ganz menschenwürdig. Aber die Lösung war längst da. Die künstliche Klimatisierung war zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfunden worden. In den USA war man bereits in den 1930ern dabei, unterirdische Städte zu entwerfen. Aber ein gewisser Georg Rössler vom Institut für Lichttechnik in Berlin war der Meinung, Menschen bräuchten eine Kommunikation mit ihrer Umwelt. Dem widersprach ein gewisser Weber, Autor von "Praktische Erfahrungen bei fensterlosen Arbeitsräumen", und stellte die glanzvolle Zukunft so dar: "… richtige Dosierung folgender Reize: Eine Luftbewegung durch die Klimaanlage, akustische Reize durch die Maschinen, stärkere optische Gestaltung durch die Farbgestaltung sowie letztlich durch die Tätigkeit am Arbeitsplatz selbst." Was braucht der Mensch noch? Rösslers Idee (mehr dazu hier) kam 1975 in die Arbeitsstättenverordnung und ist im Jahr 2024 immer noch dort. Vom Herrn Weber mit dem Ideenreichtum ohnegleichen fehlt bis auf die zitierte jede Spur. .

Eine Luftbewegung durch die Klimaanlage, um ein Frühlingslüftchen ins Büro zu holen? Mindestens zwei Generationen von deutschen Büromenschen, die das besondere Los gezogen hatten, in einem Großraumbüro zu arbeiten, würden dem Herrn Weber nichts Gutes wünschen. Er dürfte sich in einem Großraumbüro auch nicht als Autor dieser Weisheiten outen, ohne sich Sorgen um seine Sicherheit zu machen. Aber Hentschel und ähnlich Denkende kamen ungeschoren davon, weil sie nur in Fachkreisen auftraten. Ihr wichtigstes Problem bildeten ein Prof. Hollwich und dessen Anhänger. Dieser behauptete, Leuchtstofflampenlicht erzeuge Stress und stünde im Verdacht, die Stoffwechselprozesse im Körper zu stören. Sie hätten ein falsches Spektrum. Seine diesbezüglichen Arbeiten füllen eine lange Liste.

In den Jahren ist auch irgendwie der Verdacht entstanden, Leuchtstofflampen könnten Krebs erzeugen. Da musste die Lichttechnische Gesellschaft dagegen halten. Das ganze Gutachten von Hartmann und Müller-Limmroth von 1981 kann kostenlos im Internet abgerufen werden. Ich will nur einige Passagen anführen und kommentieren. Hollwich wird da nicht etwa als ein irregeleiteter Ahnungloser hingestellt, sondern so: "Hollwich hat, und das ist zweifellos verdienstvoll, immer wieder darauf hingewiesen, daß Licht, das vom Auge aufgenommen wird, nicht nur der visuellen Information dient, sondern auch indirekt über den Hypothalamus und die Hypophyse das vegetative Nervensystem und das Endokrinum beeinflussen kann. Damit steht heute zweifellos fest, daß Licht eine stimulierende Wirkung besitzt."

Über 40 Jahre später verändert die hier subsumierte Erkenntnis von Hollwich die Lichtwelt. Allzuweit kann er also nicht daneben gelegen haben. Dennoch wird mit großen Aufwand erläutert, warum seine Vorstellung vom falschen Spektrum grundsätzlich falsch sei: "Das Farbensehen des Menschen basiert also darauf, daß der Lichtreiz, wie immer er auch spektral zusammengesetzt sein mag, von den drei Zapfenpigmenten entsprechend ihren Absorptionskurven absorbiert wird und daraus drei entsprechende Rezeptorsignale resultieren. Aus den Rezeptorsignalen kann nicht mehr eindeutig auf die spektrale Zusammensetzung der erregenden Strahlen zurückgeschlossen werden. Es ist seit langem bekannt, daß das Auge nicht in der Lage ist, die spektrale Zusammensetzung des Lichtes zu erkennen."

.

Wie dumm, dass etwa zwei Jahrzehnte später die Chronobiologie nachweist, dass das menschliche Auge so gut mit dem Spektrum umgehen kann, dass alle lichttechnischen Größen eine vom Spektrum der Beleuchtung abhängige Variante bekommen haben. "Bei gleicher Hellempfindung und Lichtfarbe ist es daher nicht vorstellbar, daß biologische Funktionen unmittelbar von der spektralen Zusammensetzung des Lichtes abhängig sind." hieß es 1981 in dem Gutachten. Das Unvorstellbare ist wahr. Kann das wahr sein?

Es geht noch weiter: "Ein Zusammenhang biologischer Funktionen mit der spektralen Zusammensetzung des Lichtes ist aber bei gleicher Hellempfindung und Lichtfarbe nach heutigen Erkenntnissen nicht gegeben." Aber ja, doch! Manche Aussage lässt sich später doch als ziemlich dummes Geschwätz vorführen. So z.B. dieses Statement: "Nachdem es heute wohl kaum noch einen Wissenschaftler gibt, der im Ernst behauptet, daß durch Licht über das Auge, den Hypothalamus und die Hypophyse Krebs entsteht, bleibt aber immer noch die Frage nach der „Streßwirkung durch Licht” zu klären." Erstens gibt es nicht nur einige Wissenschaftler, die das Licht in der Nacht (light at night bzw. LAN) als ernsthafte Forschung betreiben, weil es bis heute nicht aufgeklärte Wirkungen des Lichts gibt, die die Entstehung mehrerer Krebsarten begünstigen. LAN = light at night hat sich zu einem Dauerthema in der Medizin entwickelt. Allerdings zu keinem erfreulichen. Es gibt einen Wirkungspfad, der realistisch erscheint: Licht in der Nacht ist mit einer Unterdrückung des Melatonin im Blut verbunden. Da Melatonin u.a. als Jäger von Krebszellen gilt, bedeutet weniger Melatonin im Blut länger am Tag freie Fahrt für Krebserreger. Bei bestimmten Berufen ist die WHO davon überzeugt, dass Nacht- und Schichtarbeit Krebs fördert. Und als ein möglicher Faktor gilt Licht. (mehr z.B. hier)

.

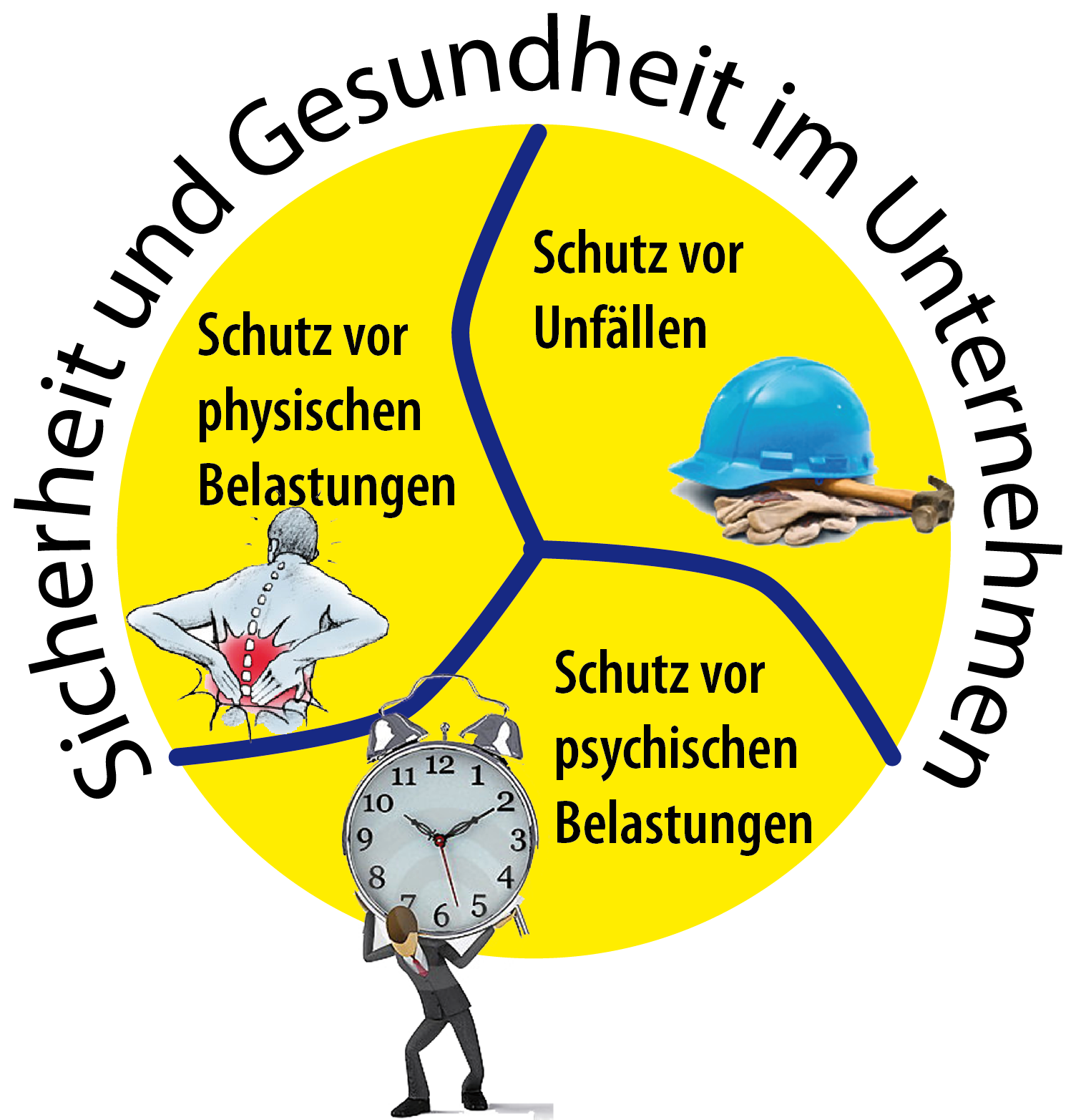

Lassen wir die großen Krankmacher und reden wir vom Stress. Hartmann und Müller Limmroth haben dazu etwas geschrieben, was heute ebenso bedeutsam ist wie damals. Die Herren wollten eigentlich einen Persilschein für das künstliche Licht ausstellen und fingen die Sache mit dem Stress so an: "Leider ist es heute Mode geworden, bei jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit von Streß zu sprechen …" Sie schreiben weiterhin, dass man Stress am Arbeitsplatz nicht einem einzelnen Faktor anlasten kann. Auch heute würde niemand etwas anderes behaupten als damals: "Infolgedessen ist bei der Bewertung irgendeines Umweltfaktors am Arbeitsplatz immer die Gesamtheit aller Stressoren zu berücksichtigen. Das sind physische Stressoren wie Lärm, Klima, Beleuchtung, Geruch, Arbeitsposition usw., psychomentale Stressoren wie nervliche Beanspruchung, Aufmerksamkeitsanforderungen, Wachsamkeitsprobleme, Schichtarbeit usw. sowie soziale Stressoren …" Wie wahr! Was hat aber die Lichttechnik von dieser von ihr selbst veröffentlichten Weisheit gemacht?

Es gibt einen einzigen Faktor, den man bei der Beleuchtungstechnik in dieser Hinsicht systematisch berücksichtigt hat: Blendung. (Den zweiten Faktor nenne ich weiter unten). Die Art und Weise, wie dies geschehen ist, ist zum junge Hunde kriegen. In zwei Laboren von Lichtherstellern (GE und Philips) hat man 1947 bzw. 1960 Versuche gemacht. In deren Folge wurden zwei Verfahren zur Blendungsbewertung (Luckiesh und Guth bei GE, Söllner bei Philips) aufgestellt. Schlappe 50 Jahre später wurde daraus - auf dem Papier - ein drittes Verfahren errechnet. Das nennt sich UGR wie unified glare rating. Jede Leuchte, die man kaufen kann, erhält zwei Werte, einen für Blick in Querrichtung, einen für 90º gedrehten. Im Lampenkatalog stehen die Werte dreistellig, z.B. UGR l = 16.2, UGR q = 16.3 (l = längs, q = quer). Die Verfahren erlauben aber nicht einmal eine einstellige Angabe, weil keines der drei Verfahren validiert werden konnte.

Nicht nur das. Validieren heißt, dass ein angegebener Wert eine nachweisbare Bedeutung hat. Dafür muss das Verfahren reliabel sein, d.h. für eine bestimmte Lichtsituation muss es immer den gleichen Wert ergeben. Dazu heißt es, die Versuche seien nicht wiederholbar. Aber auch die Ergebnisse, die Angaben zu Leuchten, sind kaum wiederholbar, denn es heißt:"Ein einzelner UGR-Datenblattwert ist nur dann eine Eigenschaft der Leuchte, wenn diese sich in dessen speziellem Standardraum mit definierten Eigenschaften befindet. In der Praxis kann der UGR-Wert wesentlich anders aussehen, er dient lediglich als eine Art grobe Orientierung für den Planer." (aus ZVEI Positionspapier - UGR-Verfahren Anwendung und Grenzen - Unified Glare Rating", Oktober 2021). In diesem Positionspapier werden insgesamt 12 Grenzen der UGR-Verfahrens aufgezeigt, die von den Grenzen der Basis (UGR-Formel) bis Grenzen durch Alterung der Anlage reichen. Fragt sich, wozu sich das Verfahren überhaupt eignet. Der ZVEI meint genau dazu: "Der einzelne UGR-Datenblattwert für den überschlägigen Leuchtenvergleich". Und das nach 110 Jahren Forschung zu Blendung. Alao mea culpa. Wir haben unser Bestes gegeben. War aber nicht gut genug.

Immerhin besteht Hoffnung, denn die LiTG hat sich nach 111 Jahren umbenannt in "Deutsche Gesellschaft für LichtTechnik und LichtGestaltung". Es kann also nicht mehr sehr lange dauern, bis man von Blendungsvermeidung zu einer menschengerechten Gestaltung kommt. Das Ziel ist bereits ausgemacht: "Beleuchtung dient der Schönheit und Gesundheit", so nach DIN 5035 Innenraumbeleuchtung mit künstlichem Licht von 1935. Die Umsetzung folgt auf dem Fuß!

Dass die Verfahren von Luckiesh und Guth sowie Söllner nicht reliabel waren, wussten die Leute, die das UGR-Verfahren ausgearbeitet haben. Und Versuche, UGR zu validieren, sind fehlgeschlagen. Kein Wunder, denn alle Versuche waren ohne irgendwelche zusätzliche Belastung durchgeführt worden. Nach Hartmann und Müller-Limmroth hätten sie daher nie zu einem validen Ergebnis führen können: "… bei der Bewertung irgendeines Umweltfaktors am Arbeitsplatz immer die Gesamtheit aller Stressoren zu berücksichtigen." Da den beiden Herren aber die Situation bekannt war, hätten sie durchaus den Umstand nennen müssen. So etwa könnte es lauten "Trotz der bereits von Thomas Edison erkannten herausragenden Bedeutung der Blendung wurden bislang keine adäquaten Studien angestellt, um die Beleuchtung von Arbeitsstätten stressfrei zu gestalten." Stress durch einen systematischen Mangel an der Beleuchtung war durchaus gegeben. Und dies war direkt mit der Leuchtstofflampe verbunden, weil alle Versuche mit der Blendung einer geräuschlosen Einführung dieser Lampe dienten.

.

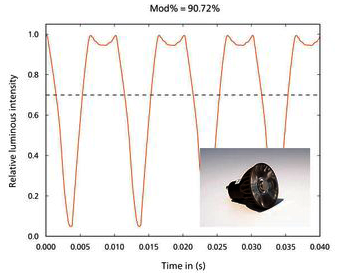

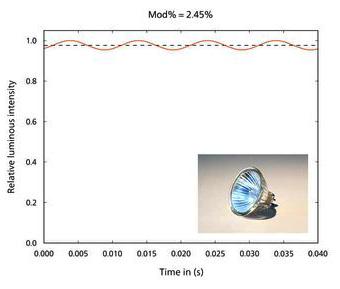

Es gab mindestens einen weiteren Stressfaktor, das war Flimmern. Der Effekt war bereits bei der Einführung der Leuchtstofflampe bekannt. Man argumentierte aber, dass das menschliche Auge das Flimmern nicht sehen könne, weil dies mit hinreichend hoher Frequenz geschah (100 Hz und Europa, 120 Hz in den USA). Tatsächlich kann das ruhende menschliche Auge Schwankungen mit dieser Frequenz nicht auflösen. Warum beschwerten sich aber so viele Menschen? Erstens, weil das menschliche Auge bei der Arbeit nicht ruht. Und zweitens die Ermittlung der FVF (Flimmerverschmelzungfrequenz) fehlerhaft war. Diese wurde mit kleinen Lichtquellen im Zentrum des Auges ermittelt. Beleuchtungsanlagen erstrecken sich aber über den ganzen Himmel von Arbeitsräumen. Der Faktor Flimmern wurde so lange geleugnet, bis es eine richtige Lösung gab: Elektronisches Vorschaltgerät. Dass die Beschwerden einen realen Hintergrund hatten, wurde in einem EU-Projekt experimentell nachgewiesen (Wilkins, A.J.; Nimmo-Smith, I.; Slater, A.I.; Bedocs, L.: Fluorescent lighting, headaches and eyestrain, Lighting Research and Technology, 1989, S. 11-18). In einem Bürohaus verschwanden die Hälfte der Kopfschmerzen durch flimmerfreies Licht.

Übrigens, Flimmern ist wieder zurück, als flicker. In Brüssel ringt die Lobby der Lichttechnik mit der EU-Kommission darum, wie hoch LEDs flimmern dürfen. Dabei war es bereits vor der Einführung der LED als Beleuchtung bekannt, wie man sie flimmerfrei betreibt. Wer keine persönliche Begegnung mit Flimmern hatte, möge zu einer belebten Straße in einer deutschen Stadt gehen oder zu einem Bahnhof. Dort flimmern die Fahrradlichter, wenn einer langsam fährt oder schiebt. Gestern kamen mir bei Sonnenschein Dutzende Fahrräder einer Öko-Gruppe an einem Berg entgegen. Die Lahmen flimmerten, die Schnellen machten eine Weiterfahrt unmöglich. Sie blendeten schlimmer als die viel beschimpften SUVs. Langsam wird mir klar, warum die "Fachleute" der EU, die die neue Richtlinie bearbeiten, nicht vom Fach sind, aber mindestens einer aus der Walachei.

Wie man sieht, hatten unsere Väter gar keinen Grund, sich über das Licht der Leuchtstofflampe zu beschweren. Die Pandits von damals, Schober, Hartmann und Müller-Limmroth, haben sich echt Gedanken darüber gemacht. Sie sagten abschließend: "Es gilt auch heute noch die alte Feststellung [von 1961], daß Sehstörungen bei Leuchtstofflampenlicht auf nicht einwandfrei korrigierte Refraktionsanomalien, auf unzweckmäßige Installation der Beleuchtungsanlage oder auf Sehanforderungen zurückzuführen sind, denen der betreffende Mitarbeiter auch bei einwandfreier Korrektur nicht gerecht werden kann." Wir müssen nur noch auf eine zweckmäßige Installation der Beleuchtunganlage warten! Ansonsten eine andere Brille kaufen oder die Arbeit wechseln.

Alternativ kann man darauf warten, dass die Wissenschaft der Technik hilft, das Phänomen Blendung zu verstehen und ihre Produkte danach zu bauen. Es besteht berechtigte Hoffnung darauf, wie der Beitrag von Prof. Völker, TU Berlin, zum 100, Jubiläum der Deutschen Gesellschaft für Lichttechnik (LichtGestaltung fehlte noch für weitere 11 Jahre) zeigt. Er führt aus: "Der vorliegende Beitrag zeigt, dass es möglich scheint, die vorhandenen Blendungsbewertungsmodelle auf ein Modell zurückzuführen. Zurzeit fehlen noch einige Einflussgrößen, welche aber bereits in Kürze vorliegen dürften. Diese müssen anschließend für alle Anwendungsfälle (Innen-, Außen-, Kfz-, Sportstättenbeleuchtung, etc.) validiert werden.“ Die Entwicklung eines Blendungsmodells würde nach Meinung von Völker gar noch mehrere Dissertationen erfordern. Will sagen, wir wissen nicht, was Blendung ist. Welche dieser Dissertationen heute nach 10 Jahren entstanden sind, steht nicht in der Literatur. Man wird aber hoffen dürfen.

Im Jahre 2021 veröffentlichte eine erlauchte Medizinergruppe, die erste Garde der internationalen Forschenden zu nichtvisuellen Wirkungen der Beleuchtung, ein Memorandum, das zu diesem Schluss kommt: "Ocular light exposure has important influences on human health and well-being through modulation of circadian rhythms and sleep, as well as neuroendocrine and cognitive functions. Current patterns of light exposure do not optimally engage these actions for many individuals, but advances in our understanding of the underpinning mechanisms and emerging lighting technologies now present opportunities to adjust lighting to promote optimal physical and mental health and performance." (In Klartext : Die Lichtexposition des Auges hat einen wichtigen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen, indem sie den zirkadianen Rhythmus und den Schlaf sowie die neuroendokrinen und kognitiven Funktionen moduliert. Die derzeitigen Lichtexpositionsmuster wirken sich bei vielen Menschen nicht optimal auf diese Funktionen aus. Fortschritte im Verständnis der zugrundeliegenden Mechanismen und neue Beleuchtungstechnologien bieten nun jedoch die Möglichkeit, die Beleuchtung so anzupassen, dass eine optimale körperliche und geistige Gesundheit und Leistungsfähigkeit gefördert wird." Vorerst gelten die Empfehlungen nur, wenn die Sonne scheint. Zwischen 19:00 Uhr und 06:00 morgens darf man nur wenig Licht machen. Für die Arbeitnehmer, die nachts arbeiten und alle Leute, die auf ihrem Handy rumfummeln, wird man sich was überlegen. Echt! Versprochen.

Es besteht also Hoffnung!

.W

.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025