Posts in Category: Gesundheit

Fenster am Arbeitsplatz - Je näher desto gesünder …

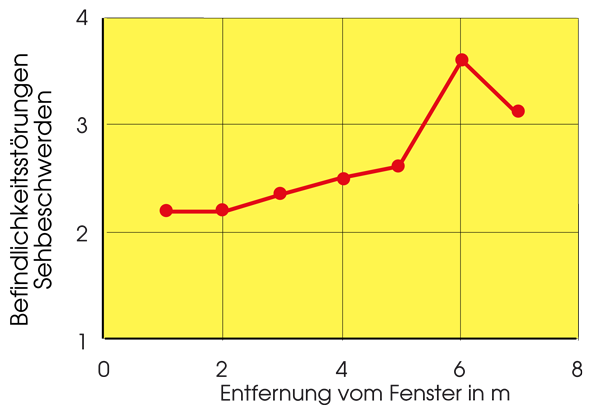

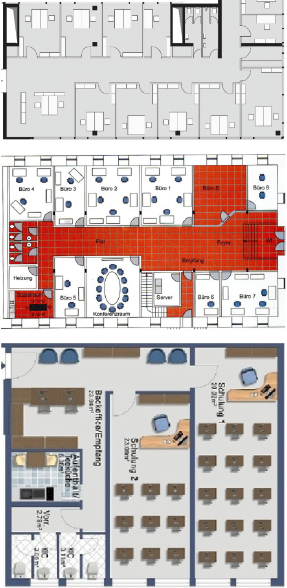

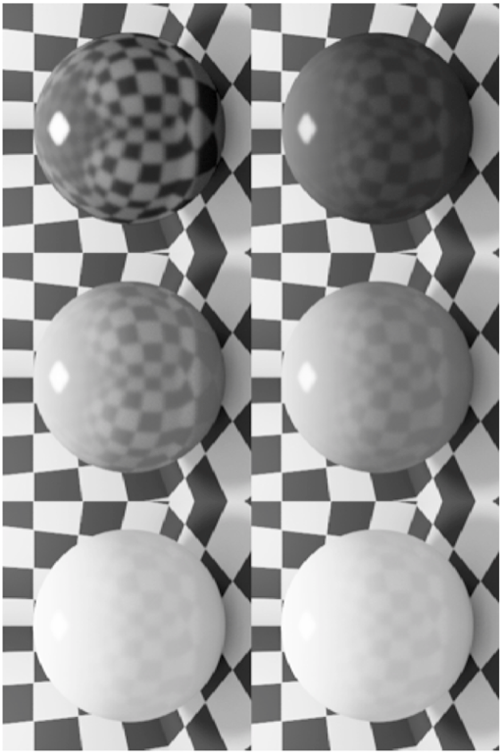

Heute scheuchte mich eine Aussage aus einer Doktorarbeit hoch: Sie sagt, es gäbe keine Beziehung zwischen der Entfernung des Arbeitsplatzes vom Fenster und der Wirkung auf den Mitarbeiter (so z.B. Sehkomfort, Zufriedenheit u.v.a.m.). Ich hatte aber vor etwa 30 Jahren nach jahrelanger Forschung in der Praxis eine ganz enge Beziehung festgestellt: Alle Beschwerden über die Arbeitsumwelt und die eigene Gesundheit steigen mit zunehmendem Abstand des Arbeitsplatzes vom nächsten Fenster. Beispielhaft für die Ergebnisse ist diese Abbildung:

Ich führe gerade dieses Bild an, weil man seinerzeit glaubte, am Fenster gäbe es mehr Blendung (stimmt), und wer am Bildschirm arbeitet, kann wegen lauter Blendung nichts auf seinem Bildschirm sehen. Das kann man prima mit Fotos belegen. Ich besitze Hunderte davon. Wie dumm, dass alle Befragten dasselbe sagen, egal was sie arbeiten. Da stimmt was nicht, oder?

Da die Sache wirklich nicht stimmen konnte, bin ich der auf den Grund gegangen und weitere Aspekte untersucht. Siehe da: So beschweren sich Leute, die nahe am Fenster sitzen, weniger über Lärm als andere. Sie haben sie nicht alle. Es ist physikalisch leicht belegbar, dass dies nicht stimmen kann. Fenster sind schallhart und reflektieren den Lärm von Innen, und wenn von Außen Lärm in den Raum eindringt, dann durch das Fenster. Viel schwieriger zu erklären, die Beschwerden über "zu warme" Temperaturen. Und über "zu kalte". In der Nähe der Fenster fallen sie am geringsten an. Da genügt aber ein kleines Thermometer zu zeigen, dass dies nicht wahr sein kann. Es geht auch ohne. Üblicherweise würde man in solchen Fällen denken, die Untersuchungsmethode stimme nicht. Zu wenig Leute befragt? Nein. Es waren insgesamt über 3.000, von denen ich etwa 2.000 Mal die Arbeitsplätze und Arbeitsweise untersucht hatte. Etwa Sonnenanbeter gefragt? Auch nein. Das Urteil war unabhängig von der Ausrichtung der Fenster. Sogar Menschen, die an Südfenster ohne Sonnenschutz arbeiteten, fühlten sich wohler als die Kollegen und Kolleginnen tiefer im Raum sitzend.

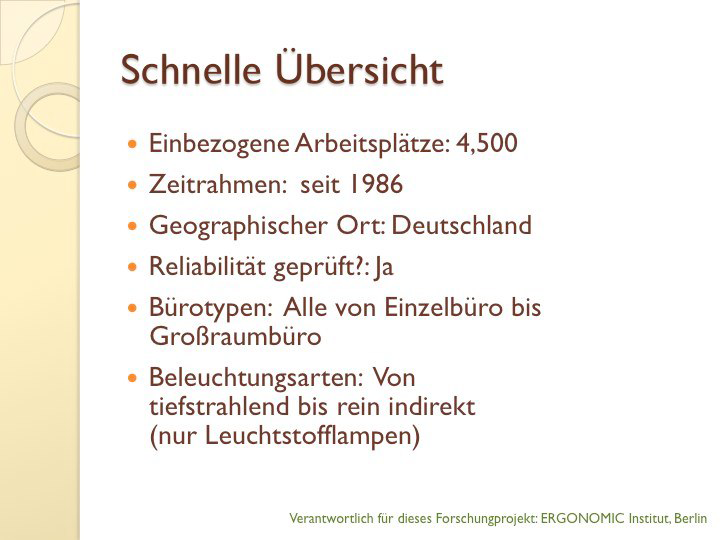

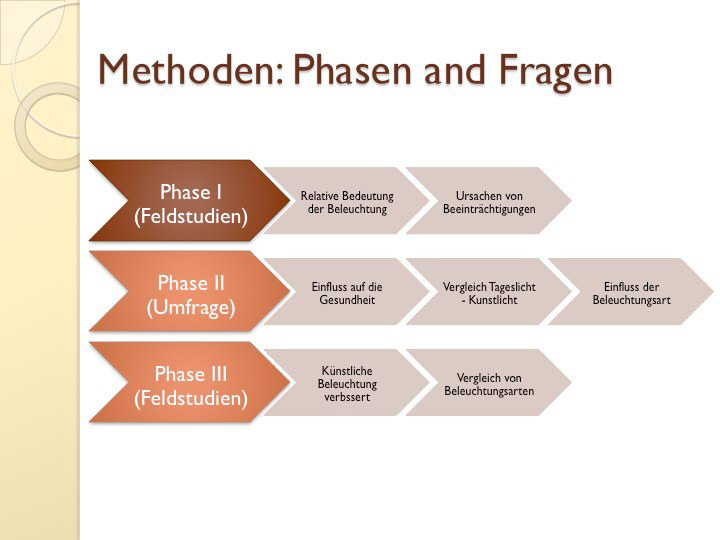

Mittlerweile sind es weitere 1.200 Arbeitsplätze, die wir ausgewertet haben. Gleiches Ergebnis. Und etwa weitere 1.200, die wir nicht auswerten wollten, weil es da ein Problemchen gibt, das weiter unten beschrieben wird. (Unsere Studie kurz beschrieben hier, in voller Schönheit da Licht und Gesundheit_1998, die besagte Doktorarbeit dort (leider nur in Englisch)). Wie kommt die Doktorarbeit nun zu einem anderen Ergebnis?

Schlichter könnte die Antwort nicht ausfallen: Alle Befragten saßen mehr oder weniger dicht am Fenster! Die Untersuchung wurde nämlich in den Niederlanden durchgeführt, wo eine ähnliche Einstellung zum Tageslicht herrscht wie in Deutschland. Und das, obwohl zwei der vier Mitglieder des internationalen Oligopols für Leuchtmittel aus diesen Ländern stammen.

Was sagt die Arbeit sonst zur Bedeutung von Fenstern. (Übersetzung vom d.Blogg):

- Eine Sichtverbindung nach außen wird nicht nur von den Büromitarbeitern gewünscht, sie ist für deren Wohlbefinden und Gesundheit vorteilhaft.

- Eine gute Sichtverbindung führt zu höheren Mieten und Preisen für Gebäude.

- Forschungsergebnisse aus den USA zeigen, dass die Qualität der Aussicht und die Größe der Fenster die Zufriedenheit und den visuellen Komfort bestimmt.

Insgesamt wird ein Arbeitsplatz als höherwertig erlebt, wenn die Lichtqualität höher empfunden wird. Und die Lichtqualität wird dann höher empfunden, wenn mehr Tageslicht und eine Sichtverbindung zu einer angenehmen Umgebung besteht.

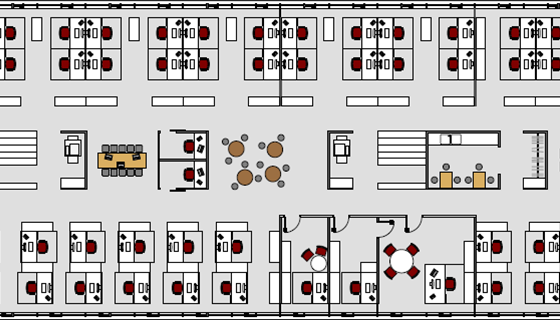

Nun ein Wort zu den letzten 1.200 Arbeitsplätzen, die wir untersucht haben, aber die Bewertung nicht öffentlich diskutieren wollen. Es hat sich in den letzten 10 Jahren etwas ergeben, das die Büroplaner wie Betreiber zum Wahnsinn treibt, weil es die Mitarbeiter wahnsinnig stört. Während in den guten alten Großraumbüros nicht einmal jeder dritte Arbeitsplatz einen Telefonanschluss hatte, betreibt im gleichen Raum von einst jeder Mitarbeiter - und jede Mitarbeiterin - eine formidable Telefonanlage nebst privatem Handy. Da die guten Dinger nicht zum Angucken da sind, unterhalten sich die Leute damit mit dem Kunden, und unfreiwillig die Kollegen und Kolleginnen mit. Kaum hat der Laut-Sprecher aufgelegt, fängt einer der Gequälten mit dem Rachefeldzug an. Es können auch mehrere sein.

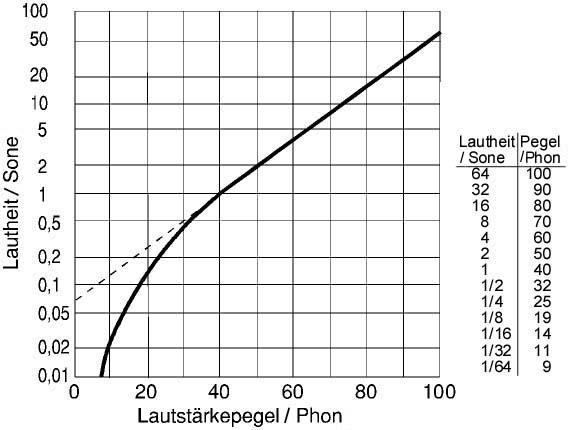

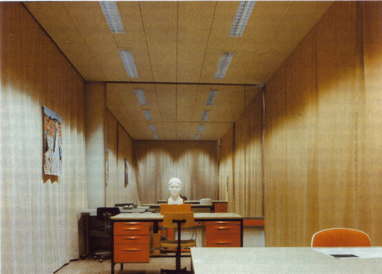

In diesem Bild sind akustische Störungen in weniger als zwei Minuten in einem ansonsten ruhigen Raum dargestellt. Der Grundpegel, das ist, wenn keiner spricht, entspricht dem in einem Lesesaal einer Bibliothek. Die Lärmspitzen liegen bis 30 dB(A) und mehr darüber. Das ist nach der Lautheitskala etwa die 16fache Störung. Dabei arbeiten in dem untersuchten Raum lauter geschulte Leute, und der Raum ist akustisch "optimiert", weil das Problem bekannt war. In üblichen Räumen habe ich bis 75 dB(A) aus 11 Meter Entfernung von dem eifrigen Telefonierer gemessen. Wenn einer direkt daneben sitzt, kann er gleich die Ohrenschützer anlegen.

Was macht man da? Der Akustiker stopft Dämmmaterial überall, wo noch freie Fläche ist und stellt die Bude voll Schallschirme. Und das sieht so aus oder so. Egal, wie es aussieht, es nützt nix. Der Schallpegel wird zwar um ca. 2 dB(A) reduziert, die Störung bleibt etwa gleich, weil die nicht auf den Schallpegel hört. Dafür kann der Lichttechniker wie der Architekt einpacken. Egal wie gut die Leuchten und Lichtplanung sein mögen und die Raumarchitektur, der Akustikklimbim zerstört alles. Weder Licht noch Luft können sich ausbreiten wie geplant und erforderlich.

Was macht dann der freundliche Büroplaner? Er rät dem Kunden zu der finalen Lösung. Die besteht darin, dass man die Leute noch enger zusammen setzt. Nennt sich Verdichtung. Kostbarer Büroraum darf nicht vergeudet werden. Die hinherhältigste Lösung ist die, die man auf keinem Plan erkennen kann. Der Raum sieht aus, wie große Bürozellen schon immer ausgehen haben. Ist aber nicht. Der hier hört auf den Namen Business Club und soll auch etwa so funktionieren wie einer. Jeder der kommt, setzt sich auf einen freien Platz. Wenn er fertig ist, geht er wieder und der Platz wird mit einem neuen besetzt. Da Normalsterbliche selten in solchen Clubs sitzen, kann man das Konzept ihnen lässig verkaufen. Dass der Planer mit seiner Vorstellung die drei Dimensionen des Raums, Höhe, Länge und Breite, verlassen hat, und Einstein folgend, sich seitwärts in die Zeit bewegt, merkt man erst, wenn man im Business Club sitzt. Wo liegt der Unterschied? Das kann man schnell rechnen, wenn man die wöchentliche Arbeitszeit von Mitarbeitern und Betriebszeit des Büros vergleicht. Man muss aber nicht rechnen, weil der freundliche Berater bereits die Rechnung vorlegt. So ist, wenn ich an meinem Arbeitsplatz sitze, etwa jeder zweite Tisch leer, weil ich fünf Tage etwa 35 Stunden arbeite und der Betrieb sechs Tage und womöglich von 07:00 bis 20:00 läuft.

Logisch, dass man die wertvollen Quadratmeter ausnutzt. In der Folge sitzen doppelt so viele Leute auf der gleichen Fläche und telefonieren, schwadronieren oder transpirieren. Das ist die Stunde des Akustikers. Ach, ja. Da waren wir schon. Nächster Gedanke … Büros werden nunmal von Wirtschaftsunternehmen betrieben und müssen wirtschaftlich sein. Ja? Fangen wir mal an zu rechnen. Vor geraumer Zeit hatte ein schlaues Institut berechnet, dass über 80% der Kosten der Büroarbeit Personalkosten sind. Und dass, auf die 50 Jahre seines Lebens umgerechnet, die Erstellung eines Bürohauses 2,5 % der Kosten verursacht. Von diesen 2,5 % entfallen etwa 5 % auf die erste Beleuchtung, also 0,12 %. Wenn ich mir angucke, wie heftig da gespart wird, kommen mir dicke Tränen in die Augen. Wenn man also beim Bau eines Bürohauses sämtliche Kosten spart, hat man 2,5 % eingespart. Das ist doch was! Man arbeitet im Freien. Fenster überall.

Apropos, Wirtschaftsunternehmen. Büroberater gehören auch zu der Spezies. Und zu den nachhaltigsten. Während die Karnickelställe mit Zweimann/Frau-Besatzung, Fachjorgan Zweipersonenzelle alias Doppelzimmer, praktisch ohne Beratungskosten erstellt und betrieben werden können, ernähren die Großraumbauten der 1960er und 1970er Jahre ihre Berater immer noch, so sie noch existieren, Berater und Bürohäuser.

Was hat das Ganze mit unserem Problem, Wertigkeit der Arbeitsplätze zu tun? Viel … Gutes Tageslicht und eine gute Aussicht gibt es bei gaaanz flachen Bauten, die mit dem Boden schlecht umgehen. Deswegen beruhen praktisch alle Bemühungen der Büroplaner darauf, möglichst tiefe Gebäude zu bauen und die zweite und dritte Reihe zu besetzen. Und das möglichst kontinuierlich über den Tag. Was man damit erntet, kann man hier lesen, oder einfach an den Statistiken für psychische Erkrankungen ablesen. Sie stehen nach den Erkrankungen des Bewegungsapparates an zweiter Stelle. Dass dies so kommen würde, hatte ich etwa 1980 auf epidemiologischen Daten begründet. Die Abhandlung ist im Jahre 1982 in einem Forschungsbericht des Bundesministers für Forschung und Technologie erschienen (zu lesen hier).

Warum meine damaligen Prognosen - leider - wahr geworden sind, kann man verstehen, wenn man sich die Hypothesen anschaut. Die erste hieß:

- Tätigkeiten, die in "freier" Körperhaltung ausgeübt werden können, zeichnen sich dadurch aus, daß bei den Beschäftigten weniger Erkrankungen des Bewegungsapparates auftreten.

Heute sieht man, dass nicht nur die Arbeit bei der Arbeit, sondern auch die Arbeit zu Hause krank machen kann: SMS-Daumen, Handy-Myopie u.v.a.m. Überfahren werden bei der Straßenüberquerung beim Daddeln auf dem Handy ist allerdings keine Krankheit. Die zweite Hypothese ist enger mit unserem Problem verwandt:

- Bei Tätigkeiten, bei denen eine stärkere Restriktion des Arbeitsvollzuges erfolgt, ist mit einer Zunahme von psychischen Erkrankungen, z.B. mit Psychosen zu rechnen.

Was die Menschen im Büro heute Lärm nennen, ist nichts anderes als eine ständige und beständige Störung der Arbeit durch die Nachbarn bei gleichzeitig ständiger Kontrolle der Leistung durch den Computer. Da bietet die Sichtverbindung nach außen eine willkommene Fluchtmöglichkeit. Doch das ist nur die eine, kleinere Hälfte der Wahrheit. Ich denke, die Stärkung der Abwehrkräfte des Körpers durch die Stabilisierung der circadianen Vorgänge im Körper. bildet die wichtigere Hälfte. Das hatte ich bereits bei der ersten Auflage von Licht und Gesundheit, 1990 angeführt.

Zu der Überzeugung, dass Arbeitsplätze mit Tageslicht und guter Aussicht höherwertig sind, bin ich übrigens nicht durch eine wissenschaftliche Arbeit gelangt, sondern durch (m)eine Dummheit. Ich hatte einer Behörde in Flensburg, die ein Großraumbüro betrieb, vor Jahrzehnten den guten Rat gegeben, die Fenster in den Ecken zuzumachen, damit man der Blendung auf den Bildschirmen Herr werden kann. Nur Tage später kamen die gleich mit acht Mann/Frau samt Architekt und Betriebsrat angereist. Sie erklärten mir "bei uns fängt die Karriere in der Mitte des Großraums an. Man arbeitet sich langsam zum nächsten Fenster. Von dort arbeitet man sich in die Ecke hoch. Und Sie wollen die Ecken zumachen?" Wenn sie Recht haben, haben sie Recht. Jetzt bewiesen mit einer Doktorarbeit.

Einen unfreiwilligen Beweis lieferte indes ein Organisationsleiter, der in einem Großraumbüro saß. Er war Herr über 3.000 Mitarbeiter, die in Düsseldorf in bester Lage fluchend in einem Großraumbüro saßen. Ich sollte Vorschläge ausarbeiten, die deren Situation verbessern sollten. Der Orga-Leiter sagte bei unserem ersten Treffen: "Sie dürfen alles vorschlagen, aber Fensterplätze für alle haben wir nicht." Stimmt. Zwei davon belegte er für sich.

Allerdings muss man sich heute fragen, in welches Fenster man sich eher verbeugt.

Von der Sau und ihrem Lichtbedarf

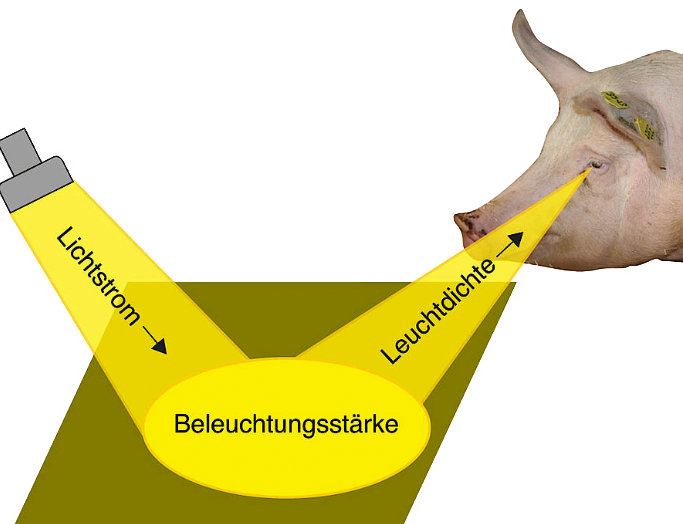

Gestern fiel mir beim Sinnieren über die Farbe der Ehre unter dem Licht von Energiesparlampen ein bekanntes Bild auf. Es versinnbildlicht die Grundgrößen der Lichttechnik aus schweinischer Sicht. Somit wird das Schwein dem Menschen gleichgestellt. (Wer das Gegenteil herauslesen will, soll sich bei anderen Blogs herum tummeln. Hier geht es nur um Fakten.) Da der Mensch und das Schwein auch mal nebeneinander gestellt werden, im Stall, gelten für Schweineställe Regeln, die für Menschen aufgestellt sind. So lese ich in der Broschüre, aus der das Bild stammt: "Da der Stall ebenfalls als Arbeitsplatz für den Menschen dient, gelten die Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR 3.4 aus der Arbeitsstättenverordnung."

Die Broschüre gibt eine DLG aus. Ich vermute, D steht für DE, L für Landwirtschaft. G könnte viele Bedeutungen haben. Die kümmern sich um jedes Tier extra. Das Bild ist aus der Broschüre für den Schweinestall. Nun, so etwas gibt es zu Hauf, so z.B. für Kuhställe, aber den Gedanken, dass eine Szenerie aus mehrerer Sicht zu betrachten ist, hingegen weniger häufig. Die Broschüre nimmt den Schweinestall sorgfältig auseinander: Da arbeiten neben dem Bauern auch der Tierarzt und der Eber - nicht dauernd, aber häufig. Die Sau residiert samt Ferkelschar. So muss die Beleuchtung neben den Bedürfnissen der Sau und den Ferkeln eben die von diesen Akteuren erfüllen:

• Behandlungsbereich ➝ > 200 lx; Abferkelung, hinter der Sau zur Geburtskontrolle. Deckzentrum, hinter der Sau zur Erkennung der Vulvarötung etc.

• Kontrollbereich ➝ > 50 lx; Wartungsgänge zur Tierkontrolle

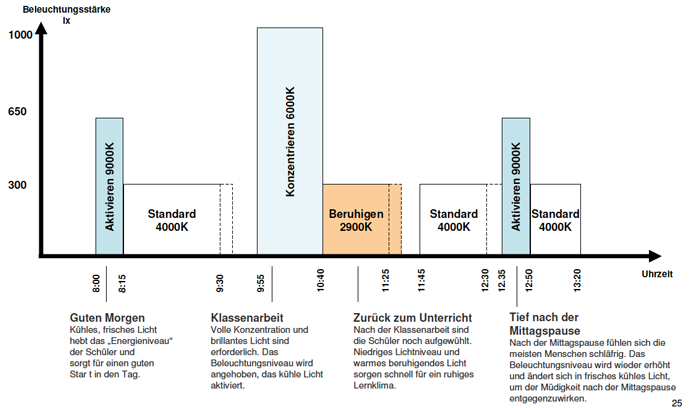

Wenn die sprichwörtlich doofen Bauern derart intelligent handeln können, muss man sich Gedanken über die Intelligenz anderer machen. Oder eher Sorgen? Es geht um die Intelligentmachung von Schulkindern mit Hilfe blauen Lichts. Die Story hat klein angefangen (hier aus dem Jahr 2009, da aus 2010, dort und dort aus 2012) und hat es in die wissenschaftliche Literatur geschafft. Wer da wie nachgeholfen hat, weiß ich nicht. Aber den Eingang der tollen Erkenntnis in das Normenwerk habe ich präzise studiert. Auch den gesamten Werdegang rückwärts, nachdem man beschlossen hatte, die Errungenschaft in 1.000 Hamburger Schulklassen einzuführen. Was da passieren soll, kann man hier sehen (bitte sich die Uhrzeiten genau ansehen):

Was hat das mit dem Schweinestall zu tun? Eigentlich wenig, außer dass in einem Klassenraum neben den Schülern, denen die Behandlung gilt, auch Lehrer - nicht herumstehen - arbeiten. Die Chronobiologie sagt, die hätten einen anderen Rhythmus als Kinder. Und wenn sie den gleichen hätten? Will der Lehrer nach dem Tief in der Mittagspause aktiviert werden? Wenn nicht, kommt er in die Strahlenschutzkabine wie Röntgenassistentinnen? Darf man den Lehrer um des Lernerfolgs der Kinder Willen einer physikalischen Behandlung zuführen, die seine Hormone beeinflussen kann? Erst recht die Lehrerin. Die ist auch mal schwanger. Und die Chronobiologie hat noch keine Weisheiten über die Wirkung von Licht auf die Entwicklung von Ungeborenen produziert.

Warum das wohl die Forscher nicht bedacht haben? Da fällt mir ein, dass der Projektleiter öffentlich erklärt hatte, er hätte nichts von hormonellen Wirkungen des Lichts gewusst. Er würde sie ohnehin für unmöglich halten. Das war bei einer Anhörung mit einigen hundert Teilnehmern, darunter alle Schulen, die an der Untersuchung teilgenommen hatten. Später hat er sogar noch öffentlicher, in einer Fernsehsendung mit Millionen Zuschauern, stolz das Gegenteil erzählt. Vermutlich hatte er zu viel Blau abgekriegt.

Millionen empörter Bürger wie bei Affenversuchen, die eine reichlich bekloppte Industrie veranstaltet hatte, ist nicht zu erwarten. Kinder und Lehrer sind ja keine Autos. Nachdem die Empörung der Allgemeinheit wg. der Ruhigstellung von Kindern mit Licht überschaubar blieb, wird sich wohl die Masse des Volkes der Stimme enthalten, zumal der Lehrer - vormittags hat er Recht, nachmittags frei - nicht mehr den Respekt genießt wie weiland Professor Unrat - vor dem Fall mit bzw. vor dem blauen Engel. Nur die Erleuchteten werden ablehnend nicken. Davon gibt es laut Blog der spirituell Erleuchteten weltweit nur 20 - 30.000. (Bitte dort nicht weiter lesen, denn da werden auch "Die Macken und Irrtümer der Erleuchteten" behandelt. Vorerst genügt es mir, wenn deutsche Schweineställe ordnungsgemäß beleuchtet sind, so dass der Tierarzt die Vulvarötung gut erkennen kann, > 200 lx, hinter der Sau. Vor der Sau geht es auch mit 50 lx.) Der Rest interessiert keine S.

Wie sich Licht noch auf den Menschen auswirkt …

In den letzten Wochen habe ich etliche Beiträge zu Lichtqualität & Co. geschrieben, weil sich viele Leute von Lichttechnik, Arbeitsschutz u.ä. dazu geäußert haben. Beim Korrekturlesen ist mir aufgefallen, dass ich jemanden Wichtiges vergessen habe. Ziemlich unverzeihlich, zumal ein wichtiger Begriff der Lichttechnik "psychologische" Blendung heißt. Der wichtige Mensch ist der Psychologe. Der äußert sich komischerweise nicht zu Licht und Beleuchtung. Obwohl … vielleicht liegt es daran, dass der Begriff, psychologische Blendung, ohne sein Zutun festgelegt worden ist. Die DGUV, hat durch ihr Institut IFA, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, die Theorie der Blendung verfolgen lassen (hier. Meinung der Strahlenschutzkommission hier). Demnach gilt (anno 2010) "Im Gegensatz zur physiologischen Blendung ist die psychologische Blendung messtechnisch weder quantifizierbar noch optisch-visuell nachweisbar. Sie kommt häufig in Innenräumen vor und liegt dann vor, wenn ein aufgrund des qualitativen Urteils eines Beobachterkollektivs ermittelter Grenzwert von gerade noch annehmbarer hin zu gerade unannehmbarer Blendung überschritten wird."

Ganz schön nachhaltig so ein Begriff. Diese Vorstellung hatte nämlich ein gewisser Hopkinson so etwa in den 1940er Jahren entwickelt, nachdem man lange Zeit sinniert hatte, warum sich die Blendung nicht so leicht fassen lässt. Wenn man also etwas nicht messen kann, muss es psychologisch sein. Wenn man etwas nicht mit dem Zollstock messen kann, ist es auch nicht quantifizierbar. Nun, ja. Wie man aber im gleichen Bericht nachlesen kann, hat ein gewisser De Boer den Zollstock doch geliefert, eine 9-stufige Skala, in dessen Mitte der Umschlag von "gerade noch annehmbar" zu "gerade unannehmbar" stattfindet. Zwar stammt die Skala nicht von De Boer, sie wurde von ihm modifiziert, aber er war historisch gesehen der letzte Autor, der das sog. BCD-Kriterium in den Himmel hob. BCD hieß "between comfort and discomfort", so eine Art Lackmus-Grenze. Wann schlägt die Farbe um? Übrigens, nach De Boer fängt die Skala bei 1 = unerträglich an und nimmt mit abnehmender Blendung zu. Nicht allzu (psycho)logisch.

Da ich meine Dissertation genau zu diesem Thema schrieb, habe ich mich mit den Menschen auseinandergesetzt, der nun schweigt, dem Psychologen. Mir hatte er damals gesagt, die Skala von De Boer (bzw. Hopkinson) sei von niemandem jemals überprüft worden. Sie sei vermutlich auch gar keine Skala. So habe ich mich daran gesetzt, zu überprüfen, wie gut die Blendungs-Skala für die "psychologische" wäre. Ergebnis: Sie ist eigentlich zwei Skalen. Ist eine Umgebung einigermaßen akzeptabel, kann man sie für den vorgesehenen Zweck im Innenraum benutzen. Gibt es wirklich eine Blendung, ist die Blendungsskala unbrauchbar. Aber sie sollte ja gerade dafür eingesetzt werden.

Die scheinbar klare Sache hat aber einen noch größeren Haken: Blendung ist definitionsgemäß eine unangenehme Wirkung des Lichts. Dummerweise wirken sich exakt die gleichen physikalischen Faktoren aber auch positiv auf den Menschen aus. Negativ = positiv? So isses! Dasselbe gilt übrigens für eine andere Wirkung des Lichts, die mit der Blendung eng verwandt ist, Glanz. In der Beleuchtungstechnik versucht man, Glanz zu vermeiden, wo es geht. Er verdeckt nämlich die Information auf Bildschirmen, auf dem Papier oder auf Maschinenteilen. Ebenso in der Beleuchtungstechnik versucht man aber, Glanz zu erzeugen. Wirkt angenehm, schön - eben glanzvoll. Wo ist der Unterschied? Jedenfalls nicht in der Physik. Die hilft zwar Faktoren wie Leuchtdichte quantifizieren, erklärt aber mitnichten die Wirkung. Ob eine physikalisch gegebene Situation positiv und angenehm auswirkt oder im Gegenteil nervt, hängt von dem Empfänger bzw. seiner Aufgabenstellung ab. Der Lichterglanz im Opernfoyer stört tierisch, wenn man an der Kasse die Champagner abrechnen will.

So verwunderlich ist die Feststellung ja nicht. Jeder kennt den Unterschied zwischen Musik (Party bei uns) und Lärm (Party beim Nachbarn). In der Psychoakustik wird dem Umstand bereits bei der Definition von Lärm Rechnung getragen. Warum nicht ähnlich vorgehen bei Licht? Da müsste sich der Herr Psychologe persönlich bemühen. Zumindest zu Messen und Quantifizieren müsste er eine Meinung haben, hat er doch Psychometrie zumindest als Nebenfach studiert.

Schwächen im Konzept sind keine lässlichen Sünden

So sollte nach einer Studie der Firma Siemens die bevorzugte Beleuchtung für Büromenschen aussehen. Sie heißt BAP wie Bildschirm-Arbeitsplatz-Beleuchtung. Das Produkt heißt BAP-Leuchte. Nach dem hier diskutierten Konzept soll alles anders werden.

Der KAN-Workshop "Nicht-visuelle Wirkungen von Licht" war die zweite Veranstaltung zum Thema. Die erste trug allerdings einen anderen Titel: "Human Centric Lighting". Das ist eine Idee, das ein Beratungskonzern (A.T. Kearney) der lichttechnischen Industrie ans Herz gelegt hat. Das Unternehmen ging einst aus McKinsey & Co. hervor und ist wie dieser u.a. strategischer Berater. Bislang hatte sich die Lichttechnik ihre eigene "Strategie" betrieben, während sich andere Branchen schon sehr lange strategischer Beratung bedienen, stammen doch beide Unternehmen aus den 1920ern. So kam der Vorsitzende unserer "Post" seit der ersten Postreform 1990, seit 1995 Deutsche Post AG, von McKinsey. In diesem Zeitraum ist aus einer "verschlafenen" Bonner Behörde ein internationaler Logistikkonzern, Deutsche Post DHL Group, entstanden. Insofern kann man auf den Erfolg vom strategischen Rat bauen. Böse Zungen, die man schlecht zügeln kann, werden aber nicht müde zu erzählen, dass in Berlin der Postverkehr derzeit langsamer läuft als zu Zeiten von Thurn & Taxis. Manche Bereiche bekommen einmal die Woche Post. Das sind wirklich böse Zungen, bei uns kommt sie manchmal zwei Mal in der Woche.

Ob der Lichttechnik Ähnliches blüht, hie ein neues Konzept, dort eine Brache, wo einst blühende Landschaften waren, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall möchte ich darauf hinweisen, dass die "Lichttechnik" bzw. dass, was man darunter versteht, wie kaum eine andere Branche einen deutschen Zungenschlag in die Gegenwart gerettet hat, sprich sich von der Übermacht der englischen Sprache distanziert. Bereits seit langem veranstalten die "Lichttechnischen" Gesellschaften aus vier Ländern in Europa ihre Gemeinschaftstagung in deutscher Sprache, obwohl eine davon aus einem Land stammt, dessen Sprache zwar die Verwandtschaft zur deutschen nicht leugnen kann, sich aber bestimmt nicht deutsch nennt. Später stieß sogar Frankreich dazu. Und Lux Europe wird sowieso hauptsächlich aus diesen Ländern gespeist. Licht in Europa war recht deutlich deutsch/holländisch. Ob eine typisch amerikanisch angehauchte Strategie in diese Landschaft passt? Schaun mer mal!

Wenig Schmeichelhaftes zu dem Konzept von A.T. Kearney kann man hier sehen bzw. lesen. So beruht eine der Grundlagen des Konzepts auf einem nachweislich gescheiterten Projekt, bei dem Arbeiter bei VW nachts unter 2000 lx angeblich besser arbeiteten. Was ist daran "human centric", wenn Arbeiter gezwungen werden, drei Wochen Dauernachtschicht zu fahren und danach drei Wochen tagsüber mit Sonnenbrille herumlaufen? (Das war Voraussetzung, weil sich deren circadianer Rhythmus ansonsten von dem Tageslicht zurückgestellt worden wäre.)

Ich denke noch besser ist die Geschichte mit der zweiten Grundlage, Kosten sparen, indem man Kinder mit ADHS mit Licht ruhig stellt. A.T. Kearney berechnet pro Schüler € 6.000 Ersparnis, weil man damit den genervten Lehrern Stress und Burnout erspart. Ich habe das Ganze als Kolumnist mit (schwarzem) Humor dargestellt. Der Industrie den Rat zu geben, sie soll ihr Geld zurückverlangen, wäre der brutalere Weg.

Konzepte sind keine Produkte, sondern (Denk-)Modelle, nach denen man Produkte baut. So ist "human centric design" tatsächlich ein Konzept, wonach z.B. Autohersteller ihre Produkte dem Wunsch des Kunden entsprechend entwerfen. Bzw., bei Ignorierung dessen Pleite gehen wie weiland General Motors. Andere, z.B. Toyota, haben sich auf die Fahnen geschrieben, jede Art der Verschwendung von Ressourcen zu eliminieren, auch der Zeit. So wurde Just-in-time geboren und Toyota Weltmeister, als der Weltmeister pleite ging. Der Adressat eines strategischen Konzepts für Produkthersteller ist dieser selbst und nicht die Allgemeinheit. Wenn das Konzept aber aus allen Rohren in die Allgemeinheit gepustet wird, muss sich diese überlegen, was der Sinn dieser Übung wohl sein mag.

Ob das gut endet, wenn man sich das strategische "Konzept" der lichttechnischen Industrie vor A.T. Kearney als Indikator für die Erfolgsaussichten für die Zukunft anschaut? Nee, nich … Einer der ältesten noch lebenden Kenner der Szene pflegt in Sitzungen und sonstigen Diskussionen zu sagen "Leute, wir müssen den Arbeitsschutz als Marketingsinstrument erhalten… " Er sagt es nicht immer in gleichen Worten, aber in der gleichen Bedeutung. Wer ihm nicht glauben will, kann sich die ZDF-Dokumentation "Zwielicht -Ökologie der künstlichen Helligkeit" ansehen bzw. als Buch lesen. Damit lernt er alles, was vor 1989 war.

In jenem Jahr kam zwar für Deutschland die Wende, aber nicht für das Licht. Nachdem er zehn Jahre zuvor allen deutschen Büros eine bestimmte Leuchte, die BAP-Leuchte, mit der Norm DIN 5035-7 verordnet hatte, hat der oberste Beleuchtungsnormer von Deutschland beim Arbeitsminister den Antrag gestellt, eben diese Norm eine "Sicherheitsnorm" zu machen. Was das auch immer sein sollte. Die Aktion richtete sich gegen eine internationale Norm, die eher den Menschen in den Vordergrund stellen wollte. Der Ausschuss, aus dem diese Norm kommen sollte, arbeitet seit 1983 nach dem Konzept "human-centered design". Dessen Werk sollte in Deutschland keine Geltung bekommen.

Ohh Kay! Wie "human centric" waren deutsche Normen, die so unter Artenschutz gestellt werden sollten? Irgend einen Grund muss ja das Schutzbedürfnis haben? Ich denke, unter den Ehrlichen bricht gleich ein nicht endendes Gelächter aus, die weniger Ehrlichen laufen in den Keller zum Lachen. So denke ich, dass das Konzept von A.T. Kearney sich erst durchsetzen ließe, nachdem man alle führenden wie ausführenden Köpfe der deutschen lichttechnischen Industrie nicht nur ordentlich wäscht, sondern einer längeren Therapie unterzieht. Oder sie bleiben bei ihrem Leisten und verordnen jedem deutschen Angestellten weiterhin 500 lx, ob er will oder nicht. Ach, ja. Ältere sollen mehr als 500 lx abbekommen. Die hat man wohl bei der Erstellung der Normen vergessen. Echt "human centric" das Ganze.

Und wie "human centric" wird das Ergebnis für den deutschen Arbeitnehmer sein, wenn die Sache endlich "fertig" ist? Ich fürchte, er, der deutsche Arbeitnehmer, wird nicht allzu glücklich werden können, weil das Konzept falsch angelegt ist. Es ist nämlich über "lighting", also Beleuchtung mit Licht. US-amerikanische Experten hatten bereits vor 10 Jahren eine Expertise veröffentlicht, IES TM-18-08, dass der Begriff Licht für Aspekte benutzt werden soll, bei denen es um Sehen geht, also um Visuelles. Für nicht-visuelle Wirkungen muss man die optische Strahlung berücksichtigen. Human centric lighting ist daher ein Konzept, das bekanntes, gut begründetes Wissen außer Acht lässt. Nicht etwa aus Unwissenheit, denn die Sache ist seit über 10 Jahren offiziell bekannt. Und weniger offiziell? Wenn man einen Beitrag für eine wichtige Tagung (hier "Licht und Gesundheit" des Instituts für Lichttechnik der TU Berlin) als weniger offiziell bezeichnen darf, hatte ich diesbezügliche Kenntnisse bereits im letzten Jahrhundert veröffentlicht. Diese wiedrum hatte ich Jahre und Jahrzehnte davor u.a. durch Literaturstudien gelernt. Und Leute, die diese Literatur z.T. geschrieben hatten, haben unsere Experten entsprechend informiert. Nix Neues also. Was kann man von einem Zukunftskonzept erwarten, das längst Bekanntes ignoriert?

*IES TM-18-08

Light and Human Health:

An Overview of the Impact of Optical Radiation

on Visual, Circadian, Neuroendocrine,

and Neurobehavioral Responses

Wie gut kann unsere Beleuchtung in Arbeitsstätten sein?

Kann aus einer, sagen wir mal, nicht so guten Planung etwas Gutes entstehen? ich denke mal, nein! Manchmal mag der Zufall helfen. Aber unter der Vorstellung von "Engineering" verstehe ich zielgerichtetes Handeln ohne den Meister Zufall. Im Sommer 2017 sind zwei wichtige Ereignisse eingetreten, die ich gerne im Lichte dieser Vorstellung beurteilen möchte. Das erste Ereignis ist die Veröffentlichung von 15 Thesen zu Licht und Lichtplanung. Das zweite ging ohne viel Aufhebens über die Bühne: Erscheinen einer LiTG Studie zu Lichtqualität. Diese besagt im Kern: "»Das Maß der Lichtqualität ergibt sich aus dem Abgleich zwischen den Anforderungen des Nutzers an eine Lichtlösung und der Bewertung der umgesetzten Lichtlösung.« Ergo: Lichtqualität – ein Prozess statt einer Kennzahl! Auch wenn das Papier nagelneu ist, ist die Vorstellung so alt wie die Qualitätswissenschaft: Quality is fit for purpose.

Wie gut mögen die bislang erstellten Beleuchtungsanlagen einem solchen Qualitätsanspruch genügen:

Das steht in den Weimarer Thesen

Das lese ich daraus

Licht ist für die menschliche Existenz fundamental. Viele biologische Wirkungen – visuell und nichtvisuell – lassen sich heute konkret benennen und müssen im Bauen Berücksichtigung finden. Das weitgehende Fehlen sowohl verbindlicher planerischer Gütekriterien, als auch einer normativen Verankerung der Planung für gesundes und attraktives Licht im bisher gängigen Planungsprozess, trägt der Bedeutung von Licht nicht Rechnung.

Der Planungsprozess für Beleuchtung (und für das Bauen) berücksichtigt die Wirkungen auf den Menschen nicht. Wenn die Bedürfnisse des Menschen unberücksichtigt bleiben, entspricht das ausgeführte Objekt diesen nicht. Die Qualität der Beleuchtung bleibt somit mangelhaft, bis die Ursache beseitigt ist.

Der Stand der Wissenschaft und Technik macht Lichtplanung heute zu einer neuen Grundlagenplanung mit besonderer Komplexität und Verantwortung für Wohlbefinden und Gesundheit der Nutzer.

Das Wohlbefinden und die Gesundheit der Nutzer stand bis heute nicht im Fokus der Lichtplanung. Oder: Der Auftrag an die Lichtplanung stellte bis heute das Wohlbefinden und die Gesundheit der Nutzer nicht in den Fokus. (Anm.: Dies gilt für Fälle, bei denen eine Lichtplanung überhaupt ausgeführt wurde. In den meisten Fällen handelte es sich nämlich eher um Elektroplanung, bei der am Ende der Leitung nicht ein Gerät, sondern eine Leuchte hängt.)

Tageslicht ist Ausgangspunkt und Maß einer integrativen Lichtplanung, welches

durch Kunstlicht ergänzt werden muss. »INTEGRATIVE LICHTQUALITÄT« umfasst daher

die kombinierte Tages- und Kunstlichtplanung.

Tageslicht ist nicht Ausgang und Maß der Lichtplanung. (Anm.: Die meisten Lichttechniker wenden die Gütekriterien, die für Kunstlicht entwickelt worden sind, auch auf das Tageslicht an und wollen dies sogar weiterhin beibehalten. Auch Tageslichttechniker nehmen die Festlegungen für Kunstlicht als Maßstab für das Tageslicht, s. z.B. DIN V 18599 Energetische Bewertung von Gebäuden, Betrachtungen zur Tageslichtautonomie etc. Die Festlegungen von Beleuchtungsstärken in Normen haben definitiv nichts mit der Sehleitung zu tun (s. Basis der Festlegung von Beleuchtungsstärkewerten in Beleuchtungsnormen, hier)

Qualifizierte Lichtplanung berücksichtigt die natürliche Variabilität der Rezeption

durch individuelle Nutzer. Eine Vereinheitlichung oder Normierung von Lichtwirkungen

ist daher nur eingeschränkt möglich.

Die übliche Praxis der lichttechnischen Normung ist falsch. Sie ist falsch, obwohl der individuell unterschiedliche Lichtbedarf schon vor über 50 Jahren experimentell festgestellt wurde und in der lichttechnischen Literatur veröffentlicht. (Anm.: Man kann trotzdem eine "Vereinheitlchung" von Beleuchtungseinrichtungen anstreben und realisieren, wenn man die Unterschiedlichkeit der Menschen angemessen berücksichtigt und ihnen die Kontrolle über ihre Umgebung teilweise überträgt.)

Eine qualifizierte Lichtplanung definiert aufgrund ihrer unmittelbaren gesundheitlichen

Relevanz gesetzliche und gesellschaftliche Schutzziele.

Die gesundheitliche Relevanz der Lichtplanung findet in dem realen Geschehen keinen Niederschlag. (Anm.: Das ERGONOMIC Institut hat im Jahre 1997 eine Studie veröffentlicht, wonach die übliche genormte (Direkt)Beleuchtung dem Arbeitsschutz widerspricht (s. Volltext hier). Zuvor war der Forschungsbericht "Licht und Gesundheit" im Jahre 1990 veröffentlicht worden, der die Beleuchtung von Arbeitsstätten als Gesundheitsgefahr nachgewiesen hatte (Volltext hier). Nach dem Jahr 2001 wuchs die Zahl der Veranstaltungen zum Thema "Licht und Gesundheit" lawinenartig an. Es gibt mittlerweile Professuren und Einrichtungen zum Thema. Nur die Planungspraxis hat sich wenig geändert, weil sich die Normen nur unmerklich geändert haben.)

Nicht-visuelle Lichtwirkungen können nur in wenigen Fällen als anerkannte

Regel der Technik bewertet werden.

Die Berücksichtigung nicht-visueller Wirkungen in der Lichtplanung wird in absehbarer Zeit nicht Realität werden. D.h., viele negative Wirkungen von künstlicher Beleuchtung werden uns treu bleiben, obwohl man künstliche Beleuchtung per se nicht für diese verantwortlich machen kann. Schon in einem der ersten Gutachten über die "Gefahren" der künstlichen Beleuchtung hatten die Gutachter sinngemäß geschrieben, dass die negativen Wirkungen mangelhafter Nutzung zuzuschreiben wären. Diese uralte Feststellung ist nicht alt geworden.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025