Posts in Category: Allgemein

Wie sich Licht noch auf den Menschen auswirkt …

In den letzten Wochen habe ich etliche Beiträge zu Lichtqualität & Co. geschrieben, weil sich viele Leute von Lichttechnik, Arbeitsschutz u.ä. dazu geäußert haben. Beim Korrekturlesen ist mir aufgefallen, dass ich jemanden Wichtiges vergessen habe. Ziemlich unverzeihlich, zumal ein wichtiger Begriff der Lichttechnik "psychologische" Blendung heißt. Der wichtige Mensch ist der Psychologe. Der äußert sich komischerweise nicht zu Licht und Beleuchtung. Obwohl … vielleicht liegt es daran, dass der Begriff, psychologische Blendung, ohne sein Zutun festgelegt worden ist. Die DGUV, hat durch ihr Institut IFA, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, die Theorie der Blendung verfolgen lassen (hier. Meinung der Strahlenschutzkommission hier). Demnach gilt (anno 2010) "Im Gegensatz zur physiologischen Blendung ist die psychologische Blendung messtechnisch weder quantifizierbar noch optisch-visuell nachweisbar. Sie kommt häufig in Innenräumen vor und liegt dann vor, wenn ein aufgrund des qualitativen Urteils eines Beobachterkollektivs ermittelter Grenzwert von gerade noch annehmbarer hin zu gerade unannehmbarer Blendung überschritten wird."

Ganz schön nachhaltig so ein Begriff. Diese Vorstellung hatte nämlich ein gewisser Hopkinson so etwa in den 1940er Jahren entwickelt, nachdem man lange Zeit sinniert hatte, warum sich die Blendung nicht so leicht fassen lässt. Wenn man also etwas nicht messen kann, muss es psychologisch sein. Wenn man etwas nicht mit dem Zollstock messen kann, ist es auch nicht quantifizierbar. Nun, ja. Wie man aber im gleichen Bericht nachlesen kann, hat ein gewisser De Boer den Zollstock doch geliefert, eine 9-stufige Skala, in dessen Mitte der Umschlag von "gerade noch annehmbar" zu "gerade unannehmbar" stattfindet. Zwar stammt die Skala nicht von De Boer, sie wurde von ihm modifiziert, aber er war historisch gesehen der letzte Autor, der das sog. BCD-Kriterium in den Himmel hob. BCD hieß "between comfort and discomfort", so eine Art Lackmus-Grenze. Wann schlägt die Farbe um? Übrigens, nach De Boer fängt die Skala bei 1 = unerträglich an und nimmt mit abnehmender Blendung zu. Nicht allzu (psycho)logisch.

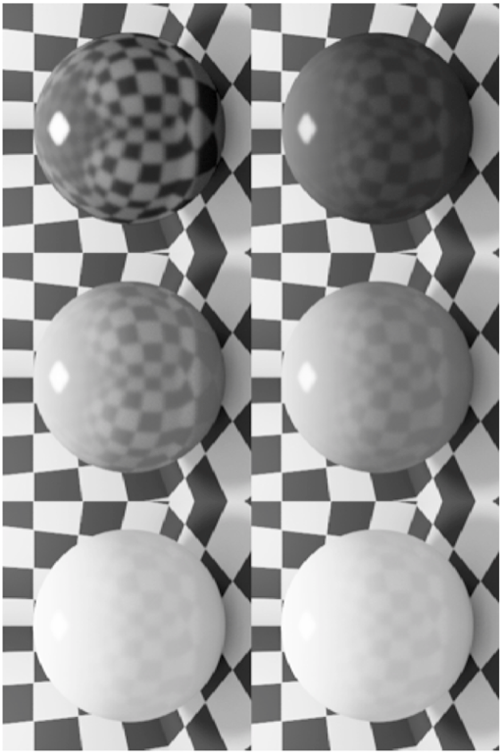

Da ich meine Dissertation genau zu diesem Thema schrieb, habe ich mich mit den Menschen auseinandergesetzt, der nun schweigt, dem Psychologen. Mir hatte er damals gesagt, die Skala von De Boer (bzw. Hopkinson) sei von niemandem jemals überprüft worden. Sie sei vermutlich auch gar keine Skala. So habe ich mich daran gesetzt, zu überprüfen, wie gut die Blendungs-Skala für die "psychologische" wäre. Ergebnis: Sie ist eigentlich zwei Skalen. Ist eine Umgebung einigermaßen akzeptabel, kann man sie für den vorgesehenen Zweck im Innenraum benutzen. Gibt es wirklich eine Blendung, ist die Blendungsskala unbrauchbar. Aber sie sollte ja gerade dafür eingesetzt werden.

Die scheinbar klare Sache hat aber einen noch größeren Haken: Blendung ist definitionsgemäß eine unangenehme Wirkung des Lichts. Dummerweise wirken sich exakt die gleichen physikalischen Faktoren aber auch positiv auf den Menschen aus. Negativ = positiv? So isses! Dasselbe gilt übrigens für eine andere Wirkung des Lichts, die mit der Blendung eng verwandt ist, Glanz. In der Beleuchtungstechnik versucht man, Glanz zu vermeiden, wo es geht. Er verdeckt nämlich die Information auf Bildschirmen, auf dem Papier oder auf Maschinenteilen. Ebenso in der Beleuchtungstechnik versucht man aber, Glanz zu erzeugen. Wirkt angenehm, schön - eben glanzvoll. Wo ist der Unterschied? Jedenfalls nicht in der Physik. Die hilft zwar Faktoren wie Leuchtdichte quantifizieren, erklärt aber mitnichten die Wirkung. Ob eine physikalisch gegebene Situation positiv und angenehm auswirkt oder im Gegenteil nervt, hängt von dem Empfänger bzw. seiner Aufgabenstellung ab. Der Lichterglanz im Opernfoyer stört tierisch, wenn man an der Kasse die Champagner abrechnen will.

So verwunderlich ist die Feststellung ja nicht. Jeder kennt den Unterschied zwischen Musik (Party bei uns) und Lärm (Party beim Nachbarn). In der Psychoakustik wird dem Umstand bereits bei der Definition von Lärm Rechnung getragen. Warum nicht ähnlich vorgehen bei Licht? Da müsste sich der Herr Psychologe persönlich bemühen. Zumindest zu Messen und Quantifizieren müsste er eine Meinung haben, hat er doch Psychometrie zumindest als Nebenfach studiert.

Schwächen im Konzept sind keine lässlichen Sünden

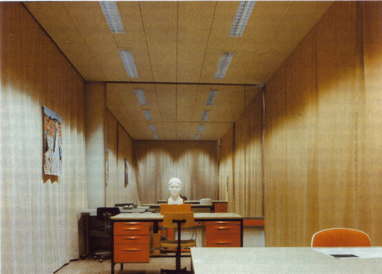

So sollte nach einer Studie der Firma Siemens die bevorzugte Beleuchtung für Büromenschen aussehen. Sie heißt BAP wie Bildschirm-Arbeitsplatz-Beleuchtung. Das Produkt heißt BAP-Leuchte. Nach dem hier diskutierten Konzept soll alles anders werden.

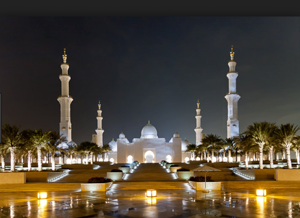

Der KAN-Workshop "Nicht-visuelle Wirkungen von Licht" war die zweite Veranstaltung zum Thema. Die erste trug allerdings einen anderen Titel: "Human Centric Lighting". Das ist eine Idee, das ein Beratungskonzern (A.T. Kearney) der lichttechnischen Industrie ans Herz gelegt hat. Das Unternehmen ging einst aus McKinsey & Co. hervor und ist wie dieser u.a. strategischer Berater. Bislang hatte sich die Lichttechnik ihre eigene "Strategie" betrieben, während sich andere Branchen schon sehr lange strategischer Beratung bedienen, stammen doch beide Unternehmen aus den 1920ern. So kam der Vorsitzende unserer "Post" seit der ersten Postreform 1990, seit 1995 Deutsche Post AG, von McKinsey. In diesem Zeitraum ist aus einer "verschlafenen" Bonner Behörde ein internationaler Logistikkonzern, Deutsche Post DHL Group, entstanden. Insofern kann man auf den Erfolg vom strategischen Rat bauen. Böse Zungen, die man schlecht zügeln kann, werden aber nicht müde zu erzählen, dass in Berlin der Postverkehr derzeit langsamer läuft als zu Zeiten von Thurn & Taxis. Manche Bereiche bekommen einmal die Woche Post. Das sind wirklich böse Zungen, bei uns kommt sie manchmal zwei Mal in der Woche.

Ob der Lichttechnik Ähnliches blüht, hie ein neues Konzept, dort eine Brache, wo einst blühende Landschaften waren, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall möchte ich darauf hinweisen, dass die "Lichttechnik" bzw. dass, was man darunter versteht, wie kaum eine andere Branche einen deutschen Zungenschlag in die Gegenwart gerettet hat, sprich sich von der Übermacht der englischen Sprache distanziert. Bereits seit langem veranstalten die "Lichttechnischen" Gesellschaften aus vier Ländern in Europa ihre Gemeinschaftstagung in deutscher Sprache, obwohl eine davon aus einem Land stammt, dessen Sprache zwar die Verwandtschaft zur deutschen nicht leugnen kann, sich aber bestimmt nicht deutsch nennt. Später stieß sogar Frankreich dazu. Und Lux Europe wird sowieso hauptsächlich aus diesen Ländern gespeist. Licht in Europa war recht deutlich deutsch/holländisch. Ob eine typisch amerikanisch angehauchte Strategie in diese Landschaft passt? Schaun mer mal!

Wenig Schmeichelhaftes zu dem Konzept von A.T. Kearney kann man hier sehen bzw. lesen. So beruht eine der Grundlagen des Konzepts auf einem nachweislich gescheiterten Projekt, bei dem Arbeiter bei VW nachts unter 2000 lx angeblich besser arbeiteten. Was ist daran "human centric", wenn Arbeiter gezwungen werden, drei Wochen Dauernachtschicht zu fahren und danach drei Wochen tagsüber mit Sonnenbrille herumlaufen? (Das war Voraussetzung, weil sich deren circadianer Rhythmus ansonsten von dem Tageslicht zurückgestellt worden wäre.)

Ich denke noch besser ist die Geschichte mit der zweiten Grundlage, Kosten sparen, indem man Kinder mit ADHS mit Licht ruhig stellt. A.T. Kearney berechnet pro Schüler € 6.000 Ersparnis, weil man damit den genervten Lehrern Stress und Burnout erspart. Ich habe das Ganze als Kolumnist mit (schwarzem) Humor dargestellt. Der Industrie den Rat zu geben, sie soll ihr Geld zurückverlangen, wäre der brutalere Weg.

Konzepte sind keine Produkte, sondern (Denk-)Modelle, nach denen man Produkte baut. So ist "human centric design" tatsächlich ein Konzept, wonach z.B. Autohersteller ihre Produkte dem Wunsch des Kunden entsprechend entwerfen. Bzw., bei Ignorierung dessen Pleite gehen wie weiland General Motors. Andere, z.B. Toyota, haben sich auf die Fahnen geschrieben, jede Art der Verschwendung von Ressourcen zu eliminieren, auch der Zeit. So wurde Just-in-time geboren und Toyota Weltmeister, als der Weltmeister pleite ging. Der Adressat eines strategischen Konzepts für Produkthersteller ist dieser selbst und nicht die Allgemeinheit. Wenn das Konzept aber aus allen Rohren in die Allgemeinheit gepustet wird, muss sich diese überlegen, was der Sinn dieser Übung wohl sein mag.

Ob das gut endet, wenn man sich das strategische "Konzept" der lichttechnischen Industrie vor A.T. Kearney als Indikator für die Erfolgsaussichten für die Zukunft anschaut? Nee, nich … Einer der ältesten noch lebenden Kenner der Szene pflegt in Sitzungen und sonstigen Diskussionen zu sagen "Leute, wir müssen den Arbeitsschutz als Marketingsinstrument erhalten… " Er sagt es nicht immer in gleichen Worten, aber in der gleichen Bedeutung. Wer ihm nicht glauben will, kann sich die ZDF-Dokumentation "Zwielicht -Ökologie der künstlichen Helligkeit" ansehen bzw. als Buch lesen. Damit lernt er alles, was vor 1989 war.

In jenem Jahr kam zwar für Deutschland die Wende, aber nicht für das Licht. Nachdem er zehn Jahre zuvor allen deutschen Büros eine bestimmte Leuchte, die BAP-Leuchte, mit der Norm DIN 5035-7 verordnet hatte, hat der oberste Beleuchtungsnormer von Deutschland beim Arbeitsminister den Antrag gestellt, eben diese Norm eine "Sicherheitsnorm" zu machen. Was das auch immer sein sollte. Die Aktion richtete sich gegen eine internationale Norm, die eher den Menschen in den Vordergrund stellen wollte. Der Ausschuss, aus dem diese Norm kommen sollte, arbeitet seit 1983 nach dem Konzept "human-centered design". Dessen Werk sollte in Deutschland keine Geltung bekommen.

Ohh Kay! Wie "human centric" waren deutsche Normen, die so unter Artenschutz gestellt werden sollten? Irgend einen Grund muss ja das Schutzbedürfnis haben? Ich denke, unter den Ehrlichen bricht gleich ein nicht endendes Gelächter aus, die weniger Ehrlichen laufen in den Keller zum Lachen. So denke ich, dass das Konzept von A.T. Kearney sich erst durchsetzen ließe, nachdem man alle führenden wie ausführenden Köpfe der deutschen lichttechnischen Industrie nicht nur ordentlich wäscht, sondern einer längeren Therapie unterzieht. Oder sie bleiben bei ihrem Leisten und verordnen jedem deutschen Angestellten weiterhin 500 lx, ob er will oder nicht. Ach, ja. Ältere sollen mehr als 500 lx abbekommen. Die hat man wohl bei der Erstellung der Normen vergessen. Echt "human centric" das Ganze.

Und wie "human centric" wird das Ergebnis für den deutschen Arbeitnehmer sein, wenn die Sache endlich "fertig" ist? Ich fürchte, er, der deutsche Arbeitnehmer, wird nicht allzu glücklich werden können, weil das Konzept falsch angelegt ist. Es ist nämlich über "lighting", also Beleuchtung mit Licht. US-amerikanische Experten hatten bereits vor 10 Jahren eine Expertise veröffentlicht, IES TM-18-08, dass der Begriff Licht für Aspekte benutzt werden soll, bei denen es um Sehen geht, also um Visuelles. Für nicht-visuelle Wirkungen muss man die optische Strahlung berücksichtigen. Human centric lighting ist daher ein Konzept, das bekanntes, gut begründetes Wissen außer Acht lässt. Nicht etwa aus Unwissenheit, denn die Sache ist seit über 10 Jahren offiziell bekannt. Und weniger offiziell? Wenn man einen Beitrag für eine wichtige Tagung (hier "Licht und Gesundheit" des Instituts für Lichttechnik der TU Berlin) als weniger offiziell bezeichnen darf, hatte ich diesbezügliche Kenntnisse bereits im letzten Jahrhundert veröffentlicht. Diese wiedrum hatte ich Jahre und Jahrzehnte davor u.a. durch Literaturstudien gelernt. Und Leute, die diese Literatur z.T. geschrieben hatten, haben unsere Experten entsprechend informiert. Nix Neues also. Was kann man von einem Zukunftskonzept erwarten, das längst Bekanntes ignoriert?

*IES TM-18-08

Light and Human Health:

An Overview of the Impact of Optical Radiation

on Visual, Circadian, Neuroendocrine,

and Neurobehavioral Responses

Der Workshop wurde erfolgreich abgeschlossen. Inhalte, Teilnehmer und Ergebnisse werden von der KAN publiziert. Die entsprechenden Dateien bzw. Links gebe ich bei Verfügbarkeit an. Angaben zum Verlauf und zu den Diskussionen müssen, wie immer, vertraulich bleiben. Sonst kann man keinen Workshop organisieren bzw. besuchen.

Von einer neuen Idee für Qualität - Usability?

Ich will noch einen Anlauf machen, um mich der Lichtqualität zu nähern. Diesmal mit einer eigenen Idee. Sie ist so neu nicht, wurde schon im letzten Jahrhundert genormt. Allerdings nicht in Bezug auf Licht, sondern allgemein und insbesondere für Computersysteme. Meine Idee, sie auf Licht anzuwenden, ist ebenso nicht neu, nur etwas jünger, sagen wir mal 15 bis 20 Jahre. Kann man so etwas neu nennen? Bei einer Disziplin, die noch Vorstellungen aus den Jahren verbreitet, in denen der Film Cabaret spielt, kann man es schon wagen. Apropos, Cabaret - der Film spielt in Berlin Anfang 1930er Jahre und die Vorstellung, dass Allgemeinbeleuchtung die Arbeitsleistung steigere, wurde auch damals entwickelt. Ebenso die Behauptung, dass Indirektbeleuchtung die Räume langweilig erscheinen lasse, stammt aus der Ära. Wie überhaupt Vieles in der Lichttechnik.

Kurz danach übernahm das Amt für Schönheit der Arbeit das Kommando in der Lichttechnik und gebar den Slogan "Gleiches Licht für alle Volksgenossen". Allerdings war das nicht etwa Gleichmacherei, sondern bedeutete etwa "gleiche Lichtqualität für die gleiche Arbeit". Die Idee kann man auch heute noch verfolgen, wäre da nicht die spätere Nachbesserung, die mangels Kenntnis der "Lichtqualität" (siehe hier, da, dort, und wieder hier oder da) erfolgte. So gegen Ende des Jahrhunderts - nicht des 19. - hieß es: "Gleiche Beleuchtungsstärke an allen Arbeitsplätzen". Unsere Disziplin hat sich in mancher Hinsicht rückwärts entwickelt.

Vorwärts gehen sollte es mit dem Konzept Usability. Das ist der Künstlername von Gebrauchstauglichkeit. Dabei sollte gleich einem noch größeren Mangel abgeholfen werden, größer als alle Lichttechniker zusammen geschafft hätten: Leute, die sich beruflich oder amtlich mit der Arbeit befassen, Ergonomen bzw. Arbeitswissenschaftler, scheuen das Thema Licht wie der Teufel das Weihwasser. Im Jahr 2000 feierte deren Weltverband Jubiläum mit ca. 2000 Vorträgen. Davon entfielen 2 (in Worten zwei) auf Licht und Beleuchtung. Mit dem Konzept sollten also Leute eingebunden werden, die sich mit Arbeit wissenschaftlich beschäftigen.

Usability stellt den Verwendungszweck von etwas und dessen Verwender ins Zentrum. Wenn etwas "usable" bzw. gebrauchstauglich sein soll, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

• Effektivität: Der Nutzer erreicht sein Ziel.

• Effizienz: Der Aufwand zum Erreichen des Ziels wird möglichst gering gehalten.

• Zufriedenstellung: Den Bedürfnissen des Nutzers wird Rechnung getragen.

Effektivität kann man z.B. messen an Geschwindigkeit der Informationsaufnahme bzw. Güte der Farberkennung.

Effizienz kann man z.B. messen an Zeitaufwand, um eine Sehaufgabe auszuführen, Prozentsatz der Mitarbeiter mit Augenbeschwerden Prozentsatz der Mitarbeiter mit körperlichen Beschwerden.

Zufriedenstellung kann man z.B. messen an Anteil zufriedener Benutzer, Häufigkeit freiwilliger Nutzung bzw. Häufigkeit von Beschwerden

Aus diesen Angaben kann man unschwer erraten, dass es sich bei Usability um eine Qualität handelt, nämlich um eine Nutzungsqualität. Man kann das Konzept bei der Beleuchtung auf verschiedene "Nutzer" anwenden, so z.B. Mitarbeiter, Arbeitgeber, Facility Management und Vermieter der Arbeitsstätte. Deren Ziele können sich stark unterscheiden. So ist der Vermieter nicht daran interessiert, dass sein Mieter Energie spart, wenn er dafür eine teure Installation vornehmen muss. Das Facility Management ist aber sowohl an den Energiekosten als auch an den Betriebskosten interessiert. Wie oft muss ich eine Lampe tauschen? Der Arbeitgeber möchte leistungsfähige Mitarbeiter haben, und nicht welche, die sich dauernd über die Beleuchtung beschweren. Und die Mitarbeiter sind an einer angenehmen Umgebung für sich interessiert.

Wie man solche Interessengegensätze unter einen Hut bringt, davon kann jeder Planer ein Lied singen, der mal an einem Großprojekt beteiligt war. Mit Usability kann man zwar Interessengegensätze nicht aus der Welt schaffen, aber jeglichen Kompromiss transparent machen. Und vor allem, bessere Kompromisse schließen.

Aus den für die Usability wichtigen Anforderungen an die Technik kann man die für eine bestimmten Anwendung erforderliche Produktqualität, besser gesagt Produktbeschaffenheit ableiten. Wer dies für Theorie hält, sollte sich die Methoden der Qualitätswissenschaft ansehen, mit deren Hilfe man Produkte entwirft, nachdem man die Nutzeranforderungen ermittelt hat. Übrigens … ein Produkt ist nicht gebrauchstauglich allgemein, sondern nur in einem bestimmten Kontext.

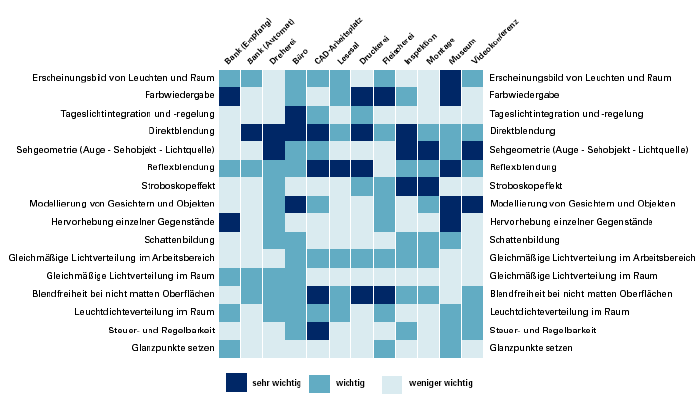

Da die meisten Praktiker und Planer keine Bücherwürmer sind, und auch keine Zeit haben, lange Studien zu Gebrauchstauglichkeit anstellen, kann die folgende Aufstellung helfen (Original in IESNA Lighting Handbook, 9th Edition).

Diese Matrix, die sich in dem Qualitätspapier der LiTG wiederfinden lässt, erklärt nicht, mit welchen Mitteln man die Zielerreichung betreiben soll bzw. betreibt, d.h., die erforderliche Produktqualität erreicht. Das ist bei Qualitätsbetrachtungen auch nicht nötig. So wird in der Reihe ISO 9000 ff das Qualitätsmanagement beschrieben und geregelt, aber nicht die Qualität selbst. D.h., es wird die "Bürokratie" geregelt, mit der man die Qualität steuert und die notwendige Produktqualität erreicht, aber nicht die Produktqualität selbst. Die überlässt man denen, die sie realisieren sollen.

Hingegen versucht das LiTG-Papier vorzugeben, welche Produktqualität anzustreben ist. Wenn man sich die Beschreibungen anguckt, findet man neben sicherlich eindeutig richtigen Aussagen auch welche, die einer ernsthaften Prüfung nicht standhalten können, so z.B.: "Im Restaurant sind Atmosphäre und Charakter ausschlaggebend für das Wohlbefinden der Gäste. … Neben diesen Anforderungen ist es natürlich auch notwendig, die Farben der Speisen und Getränke, aber auch die der Tischpartner natürlich und unverfälscht zu erkennen." (Anmerkungen zum Restaurant, Speisesaal, Hervorhebung durch den Autor) Während der erste Teil dieser Aussage nicht unbedingt geschrieben werden muss, werden nicht nur dem im Gaststättengeschäft tätigen Lichtplaner die Augenbrauen hochgehen, wenn er weiter liest. Die Farben der Tischpartner natürlich und unverfälscht erkennen? Jesses, seit wann geht man ins Restaurant, damit sein gegenüber seine Farben "unverfälscht" erkennt? Vor allem natürlich. Es gibt keine natürlichen Farben, nicht einmal unter Sonnenschein. Jede Farbe, die einer sieht, existiert in seinem Gehirn als Produkt der Oberflächeneigenschaften des gesehenen Objekts und der Spektralverteilung des darauf fallenden Lichts, das allerdings nur in physikalischem Sinne. Es gehört dazu noch das Ambiente und die Zeit sowie die Erfahrung des Sehenden mit der Gesehenen und dem Ambiente. Was am Abend beim Opernball edel und schick ausschaut, wirkt morgens vor dem Frühstück grell. Unverfälscht sieht man z.B. Gesichter im hochauflösenden "Fernsehen". Weiß einer denn, wie viele Pickelbremsen man einsetzt, damit man die Leute im Fernsehen garantiert nicht unverfälscht sehen kann? Ich stelle mir Al Capone vor, wie in seinem Luxusschuppen sein Gesicht in natürlichen Farben und unverfälscht wiedergegeben wird. Oder Lieschen Müller kramphaft versucht, ihrer neuen Flamme ihr Styling mit Make-up von Wulle unverfälscht sichtbar zu machen. Obwohl … wenn man in der Fernsehlotterie einen Abend mit einer der Fernsehschönheiten in der Frittenranch gewonnen und absolviert hat, kommt einem der häusliche Partner bestimmt richtig schön vor. Leute, die Beleuchtung eines Restaurants, die alles unverfälscht und richtig anzeigt, heißt Putzbeleuchtung. Die macht man auch dann an, wenn die Kontrolle vom Ordnungsamt oder von der Gewerbeaufsicht anrückt. Und die Atmosphäre ist dann eher frostig.

Die Qualitätswissenschaft tut gut daran, der Autoindustrie nicht zu erzählen, was für eine Qualität sie zu liefern hätte. Wenn man es doch täte, ob Porsche dieselbe liefern würde wie Fiat? Warum erzählt denn die Lichtindustrie so etwas dennoch? Bei Usability geht man davon aus, dass diejenigen, die den Rat umsetzen sollen, qualifiziert in ihrem Beruf sind. Bei Lichtplanern weiß man hingegen nicht, mit wem man zu tun hat. Das Einzige, was wirklich fest behauptet werden kann, ist dass nur ein zertifizierter Elektriker die Leitungen ziehen darf. Ob dieser am Zuge ist oder ein hochgradig gebildeter Künstler mit hoher Führungspersönlichkeit, der die Architektur zu einer solchen macht mit seiner Lichtkunst, weiß man nicht. Und die Schattierungen dazwischen sind fließend. An wen richtet sich also das Papier zur "Lichtqualität"? Daran kann man die Qualität des Papiers beurteilen

Derzeit sind viele Bemühungen im Gange, den "Lichtplaner" bzw. den "Lichtdesigner" als Berufsbild zu etablieren. Das ist der richtige Schritt i.S. der Qualitätswissenschaft. Diese Rollen sind nämlich die "Hersteller" des Produkts Beleuchtung. Ich bin sehr gespannt darauf, wie die Teilnehmer einer diesbezüglichen Ausbildung in der Praxis vorgehen werden, wenn sie Lichtqualität mit Hilfe dieses Papier lernen.

Ob jemand, der solche Wegweiser braucht, jemals ein Restaurant beleuchten darf?

(Hier eine Präsentation zum Thema Licht und Usability )

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025