Posts in Category: Allgemein

Das leise Ende eines lauten Schwachsinns

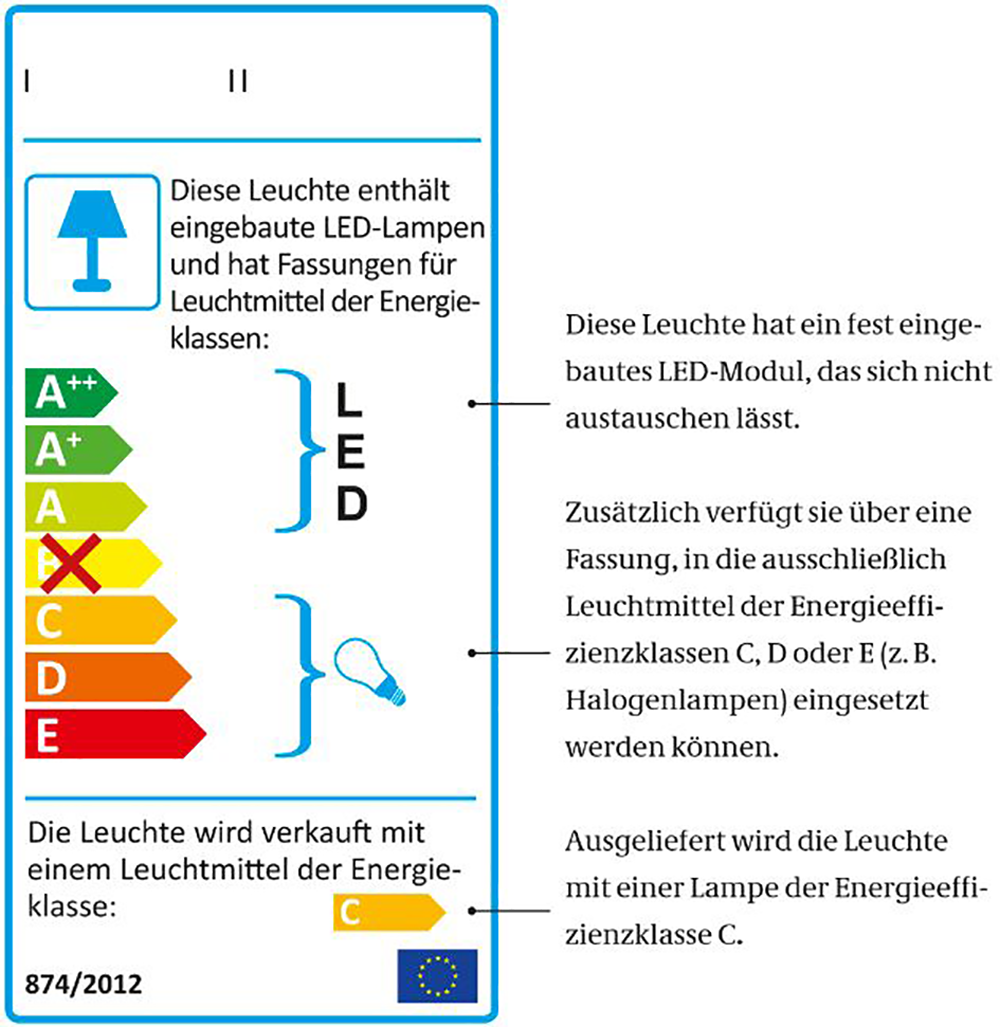

Anno tobak, genauer gesagt seit 2012 wurde eine Energiekennzeichnung für Leuchten eingeführt. Damit setzte die EU die unglückliche Umsetzung eines sonst erfolgreichen Konzepts in der Beleuchtung fort. Die EU-Verordnung Nr. 874/2012 sah seit dem 01.03.2014 eine neue Energieverbrauchskennzeichnung für Leuchten vor. Die wurde also schon zwei Jahre nach der ersten Fassung geändert. Jetzt ist die ganz aus der Fassung geraten. Seit dem 25. Dezember 2019 muss eine Leuchte nicht mehr "energiegekennzeichnet" werden. Jetzt diskutieren Juristen, ob den vorhandenen Leuchten das Energielabel abgekratzt werden muss. Manche sagen nein, andere warnen hingegen vor Abmahnungen. Die, die Abmahnungen, gab es nämlich schon einmal wegen des Wegfalls einer entsprechenden Kennzeichnung von Staubsaugern. Die zuständige Verordnung war auf Staubsauger ohne Staubbeutel nicht anwendbar. Vielleicht war die gar nicht zuständig. 🙂

Anno tobak, genauer gesagt seit 2012 wurde eine Energiekennzeichnung für Leuchten eingeführt. Damit setzte die EU die unglückliche Umsetzung eines sonst erfolgreichen Konzepts in der Beleuchtung fort. Die EU-Verordnung Nr. 874/2012 sah seit dem 01.03.2014 eine neue Energieverbrauchskennzeichnung für Leuchten vor. Die wurde also schon zwei Jahre nach der ersten Fassung geändert. Jetzt ist die ganz aus der Fassung geraten. Seit dem 25. Dezember 2019 muss eine Leuchte nicht mehr "energiegekennzeichnet" werden. Jetzt diskutieren Juristen, ob den vorhandenen Leuchten das Energielabel abgekratzt werden muss. Manche sagen nein, andere warnen hingegen vor Abmahnungen. Die, die Abmahnungen, gab es nämlich schon einmal wegen des Wegfalls einer entsprechenden Kennzeichnung von Staubsaugern. Die zuständige Verordnung war auf Staubsauger ohne Staubbeutel nicht anwendbar. Vielleicht war die gar nicht zuständig. 🙂

Das Produkt, um das es ging, arbeitet anders als andere vergleichbare Geräte und war gerade deswegen nicht vergleichbar. Womit wir beim Problem wären. Wann sind Produkte bezüglich einer Energiekennzeichnung vergleichbar? Diese Frage wurde anhand des simpelsten Objekts, des Kühlschranks betrachtet und das Ergebnis auf viel Produktgruppen, so auch auf Leuchten angewendet.

Das Problem? Effizienz ist, wenn man dasselbe Ergebnis mit einem geringeren Aufwand an Ressourcen (Material, Arbeit, Raum, und nicht zuletzt, Energie) erreicht. Bei einem Kühlschrank ist das Ergebnis ganz einfach: einen Rauminhalt auf eine Temperatur abkühlen und dabei halten. (Schon bei einem Tiefkühlschrank ist die Sache nicht mehr so einfach.) Wenn ein Kühlschrank 200 l Volumen mit einem Aufwand von 10 W in der Stunde bei 8 ºC hält, ist er zehn Mal so effizient wie einer, der dafür 100 W verbraucht.

Während dies bei Kühlschränken mit üblichen Abmessungen funktioniert (es gibt aber welche, die im Jahr weniger als 100 W verbrauchen, die heißen aber Eiskeller), gibt es bereits bei Waschmaschinen und Geschirrspülern Probleme. Wenn diese auf "Öko" laufen, gehen manche Teile schneller kaputt oder verkalken schneller. Zudem werden die Kanalisationsrohre schlechter gespült als bei höherem Wasserverbrauch. Es wäre naturgemäß unsinnig, schlechte Geräte zu bauen, damit sie die Kanalisation besser spülen. Die durch den Öko-Waschgang verursachten Schäden muss man allerdings in der Energiebilanz schon berücksichtigen.

Während das alles noch in berechenbarem Rahmen bleibt, liegt bei Licht Vieles richtig im Argen. Was soll eigentlich als "Ergebnis" für eine Leuchte gelten? Die effizienteste Leuchte ist eine, die das Licht überhaupt nicht beeinflusst. Alles Licht, das darin erzeugt wird, darf ungehindert raus. Hingegen wurden schon vor Jahrzehnten Leuchten als Lichttöter bezeichnet, weil der größte Teil des darin erzeugten Lichts darin vernichtet wird. Was den Kritikern verschlossen bleibt, ist dass gerade Lichttöter beliebte Leuchten sind. Deren Ziel besteht nämlich nicht darin, eine bestimmte Fläche auszuleuchten, die für die Bewertung den Maßstab liefert. Manche Leuchten sind leuchtende Möbel. Davon werden wir künftig sogar mehr bekommen als jetzt.

Wenn man z.B. von dieser Leuchte den Leuchtenwirkungsgrad misst, wundert man sich, dass überhaupt etwas Licht herauskommt. Eine Leuchte, die ich für Regieräume im Fernsehen begutachtet hatte, hatte sage und schreibe 1% Wirkungsgrad. Diese würde, nach der Effizienz a lá EU bewertet, allenfalls Schrottwert haben. Die Benutzer liebten sie aber. Die effizienten Leuchten in den Räumen blieben hingegen dauerhaft ausgeschaltet. Ist was?

Das Problem ist wohl auch bei den Verordnungsgebern angekommen. Man kann ohne weiteres zwei Industrieleuchten, die eine Halle beleuchten sollen, hinsichtlich der Beleuchtungsstärke, die sie dort erzeugen, vergleichen und die aus dieser Sicht effizientere in Betracht ziehen. Es macht aber keinen Sinn, alle Leuchten über denselben Kamm zu scheren. Manche Leuchten leuchten aus anderen Gründen als andere.

Nun bleibt es bei der Effizienzbetrachtung der "Lampen", allerdings wird der Unterschied von Lampe und Leuchte aufgehoben. (Was den meisten Menschen richtig egal ist.) Das macht zwar etwas mehr Sinn als bisher. Allerdings wird die höchste Effizienzklasse für Lampen A+++ nicht mehr vergeben. Nur die Natriumdampfniederdrucklampe erfüllt die Anforderungen. Findige Leute hatten ihre Schwachstelle 2012 bei dem Jahrhundertjubiläum der LiTG schön vorgeführt (hier). Sie gibt Licht ohne Farbe. Ein Alleinstellungsmerkmal. Aber kein gutes. Ich bin gespannt, wann die Fachleute darauf kommen, dass es nicht umsonst Tausende Lampentypen gibt.

Schade eigentlich. Uns bleiben solche Puzzle jetzt erspart. Auch Überlegungen über die Energieeffizienz von fest eingebauten LED-Modulen. Wenn so ein Modul sein Leben aushaucht, kommt die ganze Leuchte auf die Halde. Wann? Nach Marketingaussagen nach 50.000 h. Manchmal schon nach 50, wenn Leuchtmittel und Leuchte nicht recht zusammen passen. Damit beschäftigt sich eine andere Abteilung der EU. Die schreibt gerade an der Elektroschrottverordnung.

Die LED-Musik Birne

Die Technikgeschichte kennt viele grauenhafte Erfindungen. Eine davon hatte ich neulich kommentiert (elektrischer Stuhl für Elefanten). Diese hier ist eigentlich recht harmlos. Sie vereinigt zwei Wunsch-Gadgets eines modernen Menschen, Licht und Musik aus einer Hand. Disco für Arme.

Was uns noch so für Wunder erwarten, kann man heute nicht abschätzen. Dort wo ich dieses Gerät fand, war auch Apple's Newton dargestellt, der Urahn von PDAs. Kaum zu glauben, dass dessen Entwicklung Meschenleben gekostet hat.

Eine schöne Bescherung ist ein neues Modellauto, das ich gerade einfahre. Es kann sich strecken, zur Schildkröte zusammen ziehen, vorwärts und rückwärts fahren wie anständige Autos, aber es kann auch seitwärts fahren. Alles nicht so schlimm. Macht aber gehörig Krach und blickt in 7 Farben. Dieses nette Objekt macht es in 20 Farben für Fernseher bis 60". Wenn man dieses Ding installiert, gibt es garantiert keine Beschwerden über das Programm.

Loriot irrte sich - Früher war nicht mehr Lametta

Dieser Tage besuchte ich zwei Ereignisse, die mich an Loriot erinnerten, eine Diamantenausstellung und eine Zirkusvorstellung. Eigentlich ist beides das Gleiche, eine Scheinwelt mit viel Glitzer. Wie Lametta. Insbesondere zu Weihnachten glitzert die auf den Weihnachtsbäumen. Allerdings nie so doll wie im LED-Licht. Genau dieses Glitzern erinnerte mich an Lametta.

Was haben eine Zirkusdarstellung eine Ausstellung von Diamantenschmuck gemeinsam? Ohne passendes Licht sehen beide tot aus. Zwar entwickeln Diamanten ihr Feuer auch bei Kerzenlicht, es lodert aber nicht so wie unter'm Kronleuchter. In der Diamantenausstellung erlebte ich das Feuer in einer nie dagewesenen Pracht. Der Ausstellungsraum, angrenzend an eine Diamantschleiferei, war mit Leuchten bestückt, die etwa 5 cm im Durchmesser hatten. Die wiederum waren in Gehäuse angeordnet, die ihre Form von den einstigen Bewohnern, den Leuchtstofflampen, bekommen hatten. Langfeldleuchten. Da in jeder LED-Leuchte, auch Modul genannt, viele kleine Lämpchen mit hoher Leuchtdichte stecken, erzeugt das Licht bereits durch den Nystagmus der Augen ein bewegtes Bild wie Berlin in der Silvesternacht mit Tausenden Raketen. Wenn man auch noch den Kopf und die Augen etwas bewegt, sieht man, was man früher nie gesehen hat. Bei meinem letzten Besuch in einer Diamantwerkstatt vor etwa 40 Jahren in Antwerpen wurde das Feuer von Diamanten und dessen Entstehung zwar ausgiebig demonstriert. Dass ein ganzer Saal voller Diamanten funkelte, ist mir neu. Man muss es gesehen haben. Sonst kann man sich das nicht vorstellen.

Der Zirkus, der im Berliner Tempodrom gastierte, hatte z.T. sogar echte Lametta. Was aber herrlich glitzerte, waren die Kleider der Artistinnen und ihr Feenstaub. So herrlich habe ich die Szenerie nicht einmal als Kind gesehen. Die Scheinwerfer, angeordnet in allen Himmelsrichtungen plus nach oben oder unten, leuchten nicht mehr nur, sie werfen auch Bilder. Leuchtendes und Beleuchtetes verschmelzen zu einem Gesamtbild. Perfekt ist die Scheinwelt.

Was sich in der Diamantenausstellung und in der Zirkuswelt so toll auswirkt, ist der Pferdefuß der LED für übliche Beleuchtungsaufgaben. Die hohe Leuchtdichte. Nicht alles, was glitzert, ist Gold wert. Man muss halt lernen, wie man die Wunderlampen zähmt.

Licht und Legendenbildung

Wer nicht wusste, wie Märchen entstanden sind, konnte in den letzten 15 Jahren erleben, wie so etwas entsteht, live und auf den Kongressen wie in der Presse. Die nebenan angegebene Story habe ich von Anfang an miterlebt und in diesem Blog - fast live - dokumentiert. Die hier angeführte Fassung stammt von einem Bericht eines Kultursenders (hier).

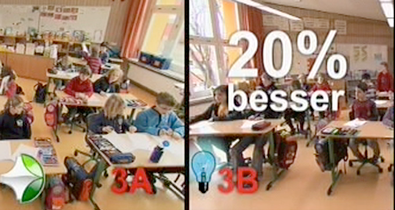

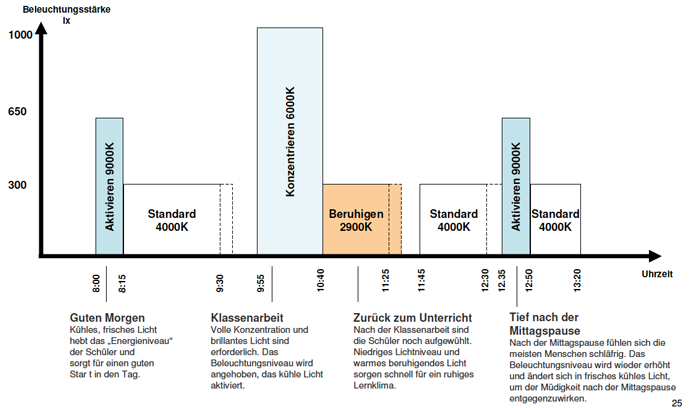

Zum Geleit: von biologisch optimierter Beleuchtung sprach seinerzeit niemand, sondern von einem Versuch - angeblich erfolgreich abgelaufen (hier). Vor etwa 11 Jahren (Anfang 2009) lud die CDU-Bürgerschaftsfraktion von Hamburg - damals Regierungspartei - zur Präsentation. Eigentlich ging es nicht um Kinder, sondern um das Investitionsprogramm zur Rettung der deutschen Banken - sowie Industrie. (hier und da) Das Ergebnis ließe sich in einem Bild ausdrücken

Wer sich aber Bilder der Versuchsstätten anguckt, sieht sofort, dass so ganz optimiert das Licht nicht sein kann. Die Räume haben große Fenster und teils Holz verkleidete Wände. Wirken soll eigentlich das Blaue im Licht. Was ergibt blaues Licht reflektiert auf Holz? Braun oder schwarz. Die Farben sind aber nicht dafür bekannt, den Menschen Erleuchtung zu bringen. Eher das Gegenteil. Vor allem Kinder fliegen nicht auf diese Farben. Was soll der Versuch ergeben haben:

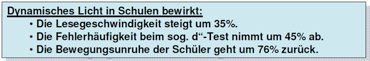

In mehreren Studien wurden Klassenzimmer mit biologisch optimierter Beleuchtung, d.h. stärkerer und spektral angepasster Beleuchtung ausgestattet. In den Vergleichsklassen wurde weiter unter standardisierter Schulbeleuchtung gearbeitet. Untersucht wurden die Schüler in Bezug auf die Konzentrationsfähigkeit und ihre Leistung. Die Ergebnisse waren eindeutig: Die Schüler in den optimiert beleuchteten Klassen waren aufmerksamer und besser konzentriert. Die zu lösenden Aufgaben wurden schneller und mit deutlich niedrigerer Fehlerquote erfüllt.

![]()

![]()

Wir sehen, wie sich die Versuchsergebnisse über die Jahre verbessert haben. im Jahre 2009 waren es noch 20% "besser", 2012 waren es satte 35% bei Lesegeschwindigkeit, und 45% weniger Fehler bei einem Test. Wer sich für den Test interessiert, bei dem das blaue Licht um 45% besser abschneidet: Es handelt sich hierbei um den d2 Aufmerksamkeits-Belastungs-Test von Rolf Brickenkamp und ist für Personen von 9 bis 60 Jahren validiert. Nicht für die 8-jährigen Teilnehmer dieser Studie. Ach was, wer wird denn so pingelig sein? Und ergibt 7 Kriterien, nach denen das Ergebnis bewertet wird, nicht nur die Fehlerhäufigkeit. Wo sind die anderen geblieben? Auch so eine pingelige Frage!

Eigentlich hatte Brickenkamp diesen Test für den TÜV entwickelt, der die Aufgabe hat festzustellen, ob die ehemaligen Führerscheinbesitzer alle Tassen wieder im Schrank haben, so dass man denen die Pappe wieder zurückgeben kann. Nennt sich in einschlägigen Kreisen Idiotentest. Ich selbst hatte den Test für andere Zwecke missbraucht. Er sollte die Ermüdung durch die Arbeit messen. Tat es auch. Die Menschen waren nach unserem Test nach 8 Stunden intensiver Bildschirmarbeit 25% schneller. Also erholt. Aufgrund dieses grandiosen Befundes haben wir dann die Ergebnisse für uns behalten und nur für eine Doktorarbeit benutzt (zur Ausleihe link hier)

Da ich sehr viel Arbeit in diesen Test gesteckt hatte - er wurde von uns 1976 sogar computerisiert, damit man Massentests abhalten und sofort auswerten konnte -, wollte ich wissen, warum er anzeigt, dass die Leute sich bei der Arbeit erholen. Uns hat Brickenkamp angegeben, dass der Test einen sehr starken Lerneffekt aufweist. So um die 25% … D.h., die Steigerung der Leistung beruhte auf einem Versuchseffekt. In Wirklichkeit haben unsere Probanden vor und nach der Arbeit den gleichen Erfolg mit dem Test gehabt. Und das entspricht genau dem Erstellungszweck des Tests. Er soll persönliche Merkmale prüfen und feststellen helfen und nicht die Wirkung irgendwelcher Umgebungsbedingungen. Ansonsten wären die Idiotentests ungültig. Aber wem sagt man denn sowas?

Es hilft nichts. Das Ergebnis eines Versuchs, das mehr als fragwürdig war, fand seinen Weg in die wissenschaftliche Literatur und auch in einen Standard. Demnach kann man Schulkinder einfach mit Licht Aktivieren, Deaktivieren, Ruhigstellen …

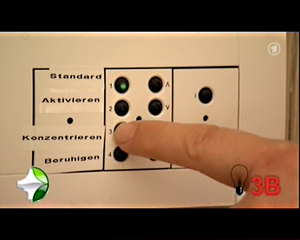

Es hilft nichts. Das Ergebnis eines Versuchs, das mehr als fragwürdig war, fand seinen Weg in die wissenschaftliche Literatur und auch in einen Standard. Demnach kann man Schulkinder einfach mit Licht Aktivieren, Deaktivieren, Ruhigstellen … Um dem Lehrer zu helfen, der nicht weiß, was 4000K sind oder frisches Licht, baute man halt eine idiotensichere Schalttafel. Unsere Kinder mit solchen Methoden aufgezogen, werden später den Technikfreaks ihre Behauptung bestätigen helfen, dass künstliche Intelligenz besser ist als natürliche Dummheit.

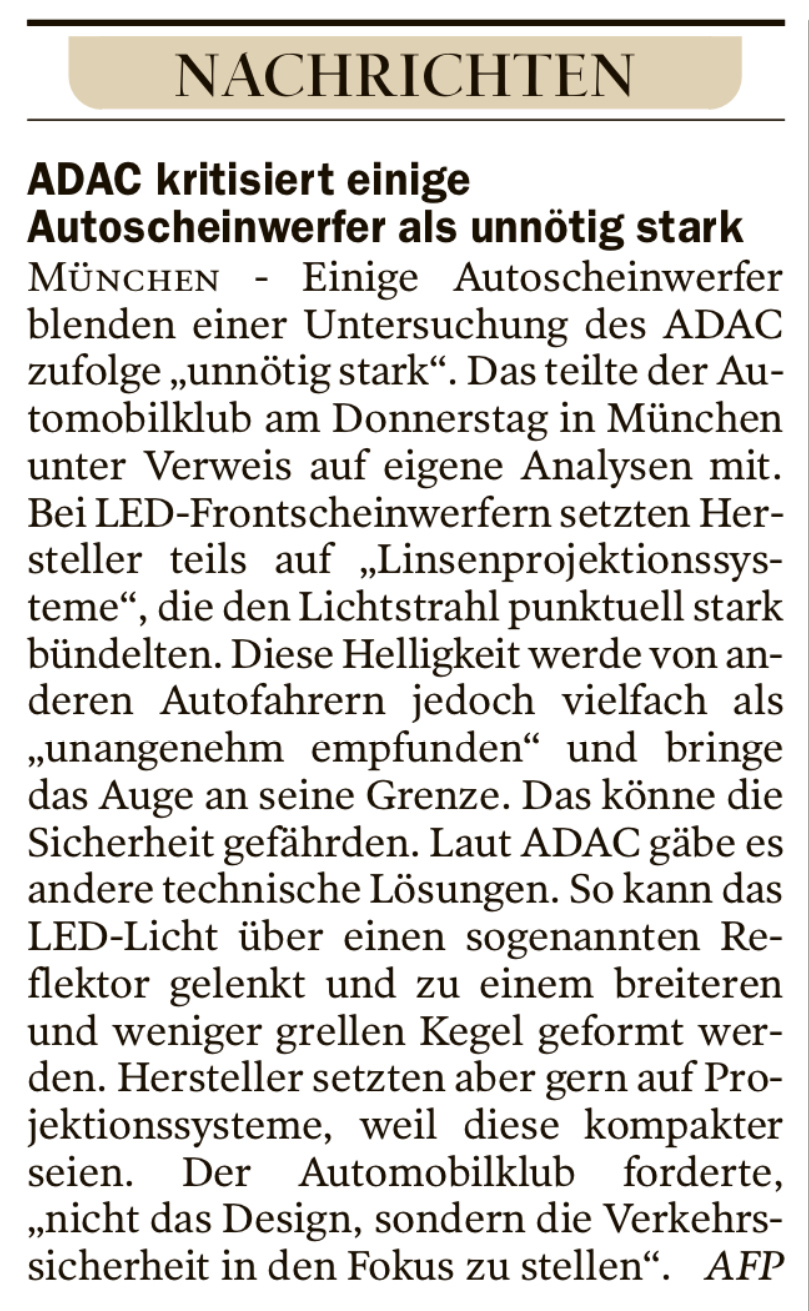

Warum LED-Scheinwerfer blenden - Auch der ADAC will es wissen

Vor einiger Zeit hatte ich die Blendung durch LED-Scheinwerfer kommentiert, und auch einen Schuldigen ausfindig gemacht. (hier und dort oder da). Jetzt hat sich der ADAC in die Diskussion eingeschaltet. Ich hatte zu Beginn des Jahres geschrieben "Locker wollen wir es nicht lassen. LED sind eine Gefahr für den öffentlichen Verkehr. Punkt. Jetzt kümmert sich sogar die Tagespresse darum." Heute war im Berliner Tagesspiegel eine Meldung dazu. Darin heißt es wörtlich: "Einige Autoscheinwerfer blenden einer Untersuchung des ADAC zufolge „unnötig stark“. Das teilte der Automobilklub am Donnerstag in München unter Verweis auf eigene Analysen mit. Bei LED-Frontscheinwerfern setzten Hersteller teils auf „Linsenprojektionssysteme“, die den Lichtstrahl punktuell stark bündelten. Diese Helligkeit werde von anderen Autofahrern jedoch vielfach als „unangenehm empfunden“ und bringe das Auge an seine Grenze. Das könne die Sicherheit gefährden." Das mit der Sicherheit ist mit Sicherheit ein recht alter Hut (hier und da). Fehlt nur, dass sich der Verkehrsminister den anzieht. Vielleicht ab Montag, den am Wochenende ist er auf dem Parteitag der Schwesterpartei, die Kopfbedeckungen verbieten will. Nicht alle, aber manche.

Der ADAC verweist auf andere Systeme. Und schreibt: „nicht das Design, sondern die Verkehrssicherheit in den Fokus zu stellen“. Finde ich auch. Nur sollte man sich nicht auf Autoscheinwerfer beschränken. Denn diese unterliegen bestimmten - allerdings bestimmt ungenügenden - Vorschriften, während die Fahrradscheinwerfer bei Tage häufig schlimmer blenden. So werde ich vom Abblendlicht von Autos nur selten geblendet, aber vom Tagfahrlicht, für das es wohl auch ungenügende Vorschriften gibt. Fahrräder und Tagfahrlichter nehmen einem die Sicht auf unbeleuchtete Objekte und Personen. Das konnten sie früher nie, weil es erstens keine Tagfahrlichter gab und zweitens kein Fahrradscheinwerfer gegen das Tageslicht anstinken konnte. Jetzt ja. Die Letzteren blinken sogar vorn und hinten.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025