Posts in Category: Allgemein

Ökokomödien am laufenden Band - Uns geht ein Licht auf

Ökokomödien am laufenden Band - Uns geht ein Licht auf

Beim Sparen kennt der Mensch keinen Spaß. Leider auch keine Logik. Früher konnte man dies jährlich zwei Mal hautnah erleben - beim Schlussverkauf, Sommer und Winter. Seit man den elektrischen Strom als die größte Umweltverschmutzung unter Energieträgern entlarvt hat, kennen die Bemühungen um Stromsparen keine Grenzen. Man hängt LED ins Schlafzimmer und schon kann man nicht schlafen. Irgendwelche Mediziner haben entdeckt, dass man mit LED-Licht den Schlaf vertreiben kann. Und um den wenigen Strom, den diese Wunderdinger verbraten, umweltfreundlich zu erzeugen, hat sich eine Gemeinde ein Super-Projekt ausgedacht, den Solar-Radweg. Also doppelt Öko. Hier ein Projektbericht, mangels eigener Reporter als Leihgabe vom NDR.

Der Witz fällt unter die Rubrik "Setz' ma' Zahlen ein", die ich vor vier Jahren vorgestellt hatte (hier). Man will 12.000 kWh Strom generieren und schafft 96! Damals ging es um die Beleuchtung unterirdischer Städte mit Tageslicht. Das Ergebnis war … unterirdisch.

Was tut man mit dem kostenlos erzeugten Strom? Am besten wieder in den Verkehr bringen. So wie in Eichstätt mit 37 Ampeln an einer Kreuzung. Ein Glück, dass die mit LED bestückt sind. Sonst hätten wir schmutzigen Kohlestrom einsetzen müssen. Kann man auch sagen : Irgendwer war gaga.

Es gibt aber viel lustigere Wege, um für Heiterkeit zu sorgen, beim Versuch Energie zu sparen. Dieses Beispiel zeigt, was einer Schule passierte, als man die Folgen der letzten Wirtschaftskrise mit Investitionsförderung mildern wollte. Man investierte in moderne Beleuchtung. (Anm.: Einer der ersten Beiträge in diesem Blog, wie man Hamburger Schüler mit Blaulicht schlauer machen wollte, dokumentierte eine andere Folge des gleichen Förderprogramms. hier und da und dort) Übrigens, den gleichen Fehler produzierte ein Lichtplaner in Berlin, als wir bei einer Firma - nicht mehr existent, weil Bayer geworden - die Energieeffizienz erhöhen wollten. Es waren nicht Kinder, die mit den Armen wedelten, sondern Abteilungsleiter. Wer so etwas selbst erlebt, sollte gnadenlos klagen. Es gibt eine richtige Lösung und das seit einigen Jahrzehnten.

https://www.youtube.com/watch?v=eRUieuxlpCo

Stromsparen, koste es was wolle!

Stromsparen, koste es was wolle!

Wenn sich ganze Staaten, meine Bundesstaaten, zum Narren machen lassen, weil einer ihnen ein Elektro-SUV mit fast zwei Tonnen Gewicht als Öko-Fortschritt verkauft, ist es deren Sache. Etwas bürgernaher ist allerdings eine Straßenbeleuchtung, die zwar leuchtet, aber halt deplatziert. Will sagen: am falschen Ort. Solche, die zur falschen Zeit leuchten, kennen wir schon. So die Gasbeleuchtung, die aus dem Tritt kommt. Deren Intelligenz liegt ein Bit unter der der Ostfriesen und kennt nur Ein oder Aus. Witzböldchen gehen am Tage hin und schalten die Laterne um. Abends wird sie umgeschaltet und wird dunkel. Erst am nächsten Morgen leuchtet die Laterne. Das bleibt so lange so, bis der Gaslaterneninspekteur kommt und noch mal umschaltet.

Diese ollen Dinger, die keiner mehr haben will (hier), werden durch sparsame LED ersetzt, die man wiederum selber sich ersparen kann, wenn ... Wenn eine Beleuchtung seit 22 Jahren auf der falschen Straßenseite steht. Hier der Beitrag von Extra 3, Wie viel Energie spart man, wenn man Leuchten an der falschen Straßenseite mit LED bestückt statt der vorhandenen HQ?

https://www.youtube.com/watch?v=-LtL8a6MWkM

Noch mehr sparen als durch die einfache Ersetzung alter Lampen durch neue, kann man die Energieeffizienz erhöhen, wenn man die Sonne dazu verdonnert, auch nachts für die Beleuchtung der Straße zu sorgen. Heißt Solarbetriebene Beleuchtung. Wer wissen will, wie so etwas funktioniert, wird hier fündig. Voll-Öko. Oder : Irgendwer war gaga.

Wer in Norddeutschland Solarlaternen aufstellt, handelt zukunftsträchtig. Denn, wenn die Klimawende kommt, wird es weniger Winter geben. Ach ja? Ich war mal in Malaysia im Urwald. Dort war ein Camp, ganz modern mit Solartechnik ausgestattet. Als es Nacht wurde, wurde es auch dunkel. Sollte aber nicht. Die Lichter im Camp funktionierten auch auf dem Äquator nur im Sommer. Hier kann man etwas über die Tour lesen. Da steht aber nicht geschrieben, wie wir Licht zum Abendessen gemacht haben. Ich opferte ein Stück von meinem T-shirt, der Guide etwas Salatöl. Wir mussten nur ein Stückchen Holz schneiden, um den Docht hochzuhalten. Fertig war das tropische Candlelight-Dinner.

Kann Licht frisch sein?

Kann Licht frisch sein? Keine Ahnung. Es steht aber in einem deutschen Standard. Muss also richtig sein. Denn nichts, was in einer Deutschen Norm steht darf falsch sein. Hier sieht man es. Das gesamte Bild zeige ich lieber nicht, gehört nicht zur Sache. Die Frage ist, kann Licht frisch sein?

Kann Licht frisch sein? Keine Ahnung. Es steht aber in einem deutschen Standard. Muss also richtig sein. Denn nichts, was in einer Deutschen Norm steht darf falsch sein. Hier sieht man es. Das gesamte Bild zeige ich lieber nicht, gehört nicht zur Sache. Die Frage ist, kann Licht frisch sein?

Wie bei allen Fragen, bei denen man die Antwort nicht kennt, arbeite ich mich voran nach der Ausschlussmethode. Hatte ich neulich gelernt bei „Wer weiß denn sowas?“, wo man Dinge lernt, die niemand braucht. Z.B. dass ein gewisser Abdul Latif Jandali die Welt der Kommunikation revolutioniert hätte. Abkömmling eines Syrers. Weder seine Eltern noch die Eltern der Mutter des Kindes, eine Deutsch-Schweizerin, wollten dass die beiden heiraten. So wuchs Klein Abdul bei einer Familie Jobs auf und hieß deswegen Steve.

Die Methode geht so: man schließt die Optionen aus, die nicht sein können. Also fangen wir an: Kann Licht abgestanden sein? Wäre wahr, wenn Licht nicht frisch sein kann. Kann aber nicht sein, weil Licht so flink ist, dass es keine Zeit hat, abgestanden herumzustehen. Nicht einmal auf schönsten Gesichtern und Körpern darf es weilen und muss ständig fort. Nur Malern und Fotografen gelingt es, das Licht einzufrieren. Dieses Verbrechen gelang am feinsten einer Vater-Sohn-Gang. Vater Lyonel schaffte es mit dem Pinsel. Dem Sohn Andreas Bernhard Lyonel Feininger war dies zu langsam. Er knipste lieber. Von ihm stammen viele Fotos, die das Magazin LIFE zu einer Institution machten. Seine Bilder sind Klassiker, seine Fachbücher auch.

Zurück zur Realität? Was ist frisch am Licht? Weiß ich immer noch nicht. Aber wenn ich mir gut gelungene LED-Beleuchtungen angucke, denke ich immer wieder an das Bild: frisches Licht. Dagegen sehen Beleuchtungen mit Leuchtstofflampen echt von Gestern aus. Mufflig …

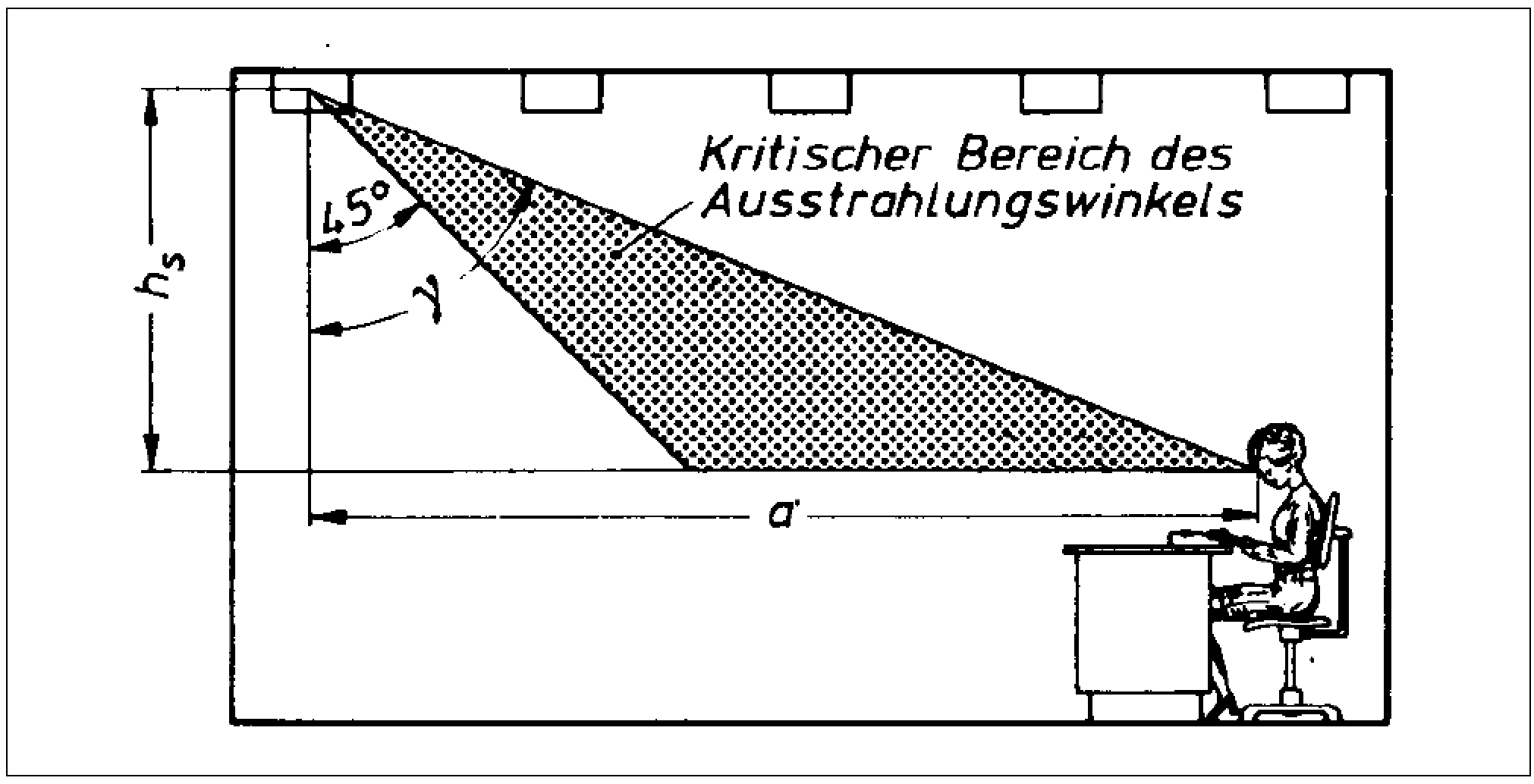

Auch die Blendung, über die ich mich häufig aufrege, ist von anderer Qualität. Ich sah neulich Werbung für eine neue Leuchte einer bekannten Firma, die man sofort verbieten müsste, weil die garantiert die „Vorschriften“ zur Begrenzung der Blendung verletzt. An einem Arbeitsplatz mit Bildschirm dürfte sie nie eingesetzt werden. Sie leuchtet mit 3.000 cd/m2 in der Richtung, wo Leuchten nur 200 cd/m2 abgeben dürfen, damit man auf den Bildschirmen Daten und nicht Leuchten leuchten sieht. Und? Ich schätze mal, die Leute werden sie mögen.

Irgendwas ist falsch. Ich denke, am Konzept der Blendung. Als die LiTG 100 wurde, proklamierte ein Professor für Lichttechnik, man müsse Blendung neu überdenken. Das war 2012. Ich selbst hatte vor dem Kongress der CIE dargelegt, was denn falsch sei (*). Das war 1975. Da die Weisheit paar Jahre zuvor erarbeitet worden war, sind es 40 Jahre nichts tun bei einem Grundkonzept – gewesen. Auch heute wüsste ich gerne, wie man Blendung bewerten soll. Die gültigen Vorstellungen sind ca. 80 Jahre alt, das Ziel, künstliche Beleuchtung darf nicht blenden, hatte gar ein Großer proklamiert, bevor er das elektrische Licht erfand. Der große Meister, der als Erfinder gilt, war in Wirklichkeit ein Entwickler, der allerdings seine Ideen auch selber entwickelte. Er hatte sich vorgenommen, ein Licht zu entwickeln, das so billig sein würde, dass sich nur Reiche Kerzenlicht leisten konnten. Das ist erreicht. Und es sollte nicht blenden. Ob das erreicht ist, wissen wir erst, wenn wir wissen, wie man Blendung beurteilt.

Mit der LED ist der Zeitpunkt schon längst da, an dem man wissen müsste, was Blendung eigentlich ist. Vielleicht wissen das manche – und erzählen nicht weiter.

*Çakir, A., (1975). Die Anwendung der Faktorenanalyse auf das Problem der psychologischen Blendung. Proceedings of the CIE Session in London (Session P-75-66) 1975.

Beleuchtung oder Bestrahlung - Ein Unterschied?

Als ich gestern den Beitrag verfasste, der hinterfragt, wann es gesunde Beleuchtung gibt, wollte ich ihn mit der Bemerkung enden lassen, dass die Autoren eines Artikels nicht von Beleuchtung sprechen, sondern von Bestrahlung. Wortklauberei?

Von wegen. In dem Unterschied liegt der Schlüssel. Den meisten Menschen fällt kaum auf, dass das Licht vor oder hinter einem Fenster sehr unterschiedlich ist. Fast alle - auch Experten - nennen das, was man sieht, Tageslicht. Was das für ein Irrtum ist, lernt man, wenn man in einem Sanatorium in einem Tageslichtraum weilt. Der ist einfach ein Loch an der Fassade. Nicht zum Golfen, sondern zum Bestrahlen. Und der Unterschied?

Tageslicht ist nicht was Gott so geschaffen hat und uns vom Himmel schickt. Es ist laut CIE, das ist die oberste Organisation aller Lichttechniker, "Teil der Sonnenstrahlung, der eine Sehempfindung hervorruft" Wer es nicht glaubt, wird hier fündig. Leider in Englisch. Und Sehempfindungen können nur Strahlen hervorrufen, die das Auge wahrnimmt. Also Infrarot und Ultraviolett gehören nicht dazu. Es gibt garantiert nicht einen einzigen Menschen, der dieses Tageslicht jemals erlebt hat. Außer: er sitzt hinter Glas. Moderne Gläser lassen nur dieses Tageslicht durch. Es ist aber kein Tageslicht. Nur Teil davon.

Was aber seit der Erfindung des Solariums - nicht der mit UV-Lampen bestückten Särge - in der Antike sich heilend auf den Menschen einwirkt, hört auf den Namen UV oder IR oder beides. Was allerdings neu gelernt wurde, ist dass auch das zum Sehen benutzte Licht - alias Beleuchtung . der Gesundheit beiträgt. Deswegen hat man unbemerkt von der Öffentlichkeit auch die Definition der Beleuchtung schnell geändert.

Also: Will man beleuchten, um Dinge sichtbar zu machen, spricht man von Beleuchtung. Wenn es um die gesamte Wirkung auf die Gesundheit handeln soll, ist Bestrahlung das richtige Wort. Amerikanische Experten haben dies sogar schon 2008 in einem Gutachten gefordert. Bis alle die Sache verstehen, wird viel Wasser den Rhein oder die Ruhr runter fließen. Den Fischen im Hudson River, New York, wo die Weisheit produziert wurde, ist es egal. Sie schwimmen in einer braunen Brühe, in die eh kein Licht hineintaucht.

Identische Wahrnehmung von Farben

Wie wahr, wie wahr. Jeder hat einen Anspruch auf die Wahrheit. Und wenn es auch um das Erkennen der wahren Farbe geht. Man liest nicht selten, die Farben in einer Umgebung - meist künstlich beleuchtet - wären natürlich. Was auch die Best-informierten nicht begreifen können, ist dass natürliche Farben auch in der Natur nicht möglich sind. Wie dass? Eine Farbe, die man sieht - vielmehr zu sehen glaubt - gibt es physikalisch gesehen nicht. Selbst das physikalisch Existente sehen wir nicht. Was man sieht, existiert nur im Gehirn des Menschen. Wenn derselbe Mensch sich dasselbe Objekt anschaut, sieht er eine andere Farbe je nach Beleuchtung. Aber auch bei gleicher Beleuchtung sieht das gleiche Objekt anders aus, je nach Umgebung. Das lernt jeder Fotograf oder Innenarchitekt begreifen. Sonst wird er/sie weder Fotograf noch Innenarchitekt.

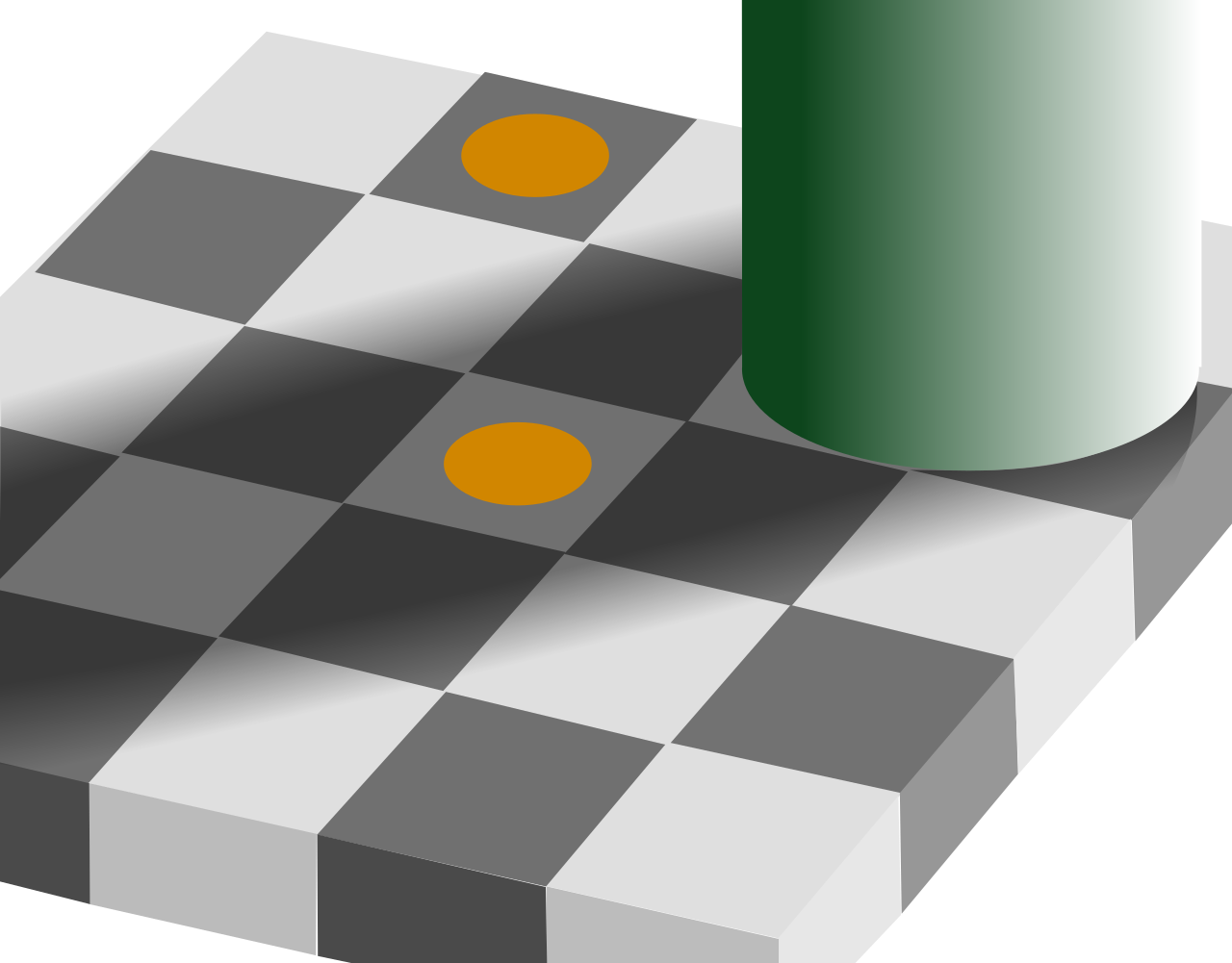

Wie kommt es aber, dass man z.B. immer die gleiche Farbe sieht, wenn man ein bekanntes Objekt an verschiedenen Orten betrachtet? Das Geheimnis ist die Lüge. Unser Gehirn lügt uns was vor. Etwas vornehmer geht die Wissenschaft vor und nennt die Geschichte Konstanzphänomen. Besser sogar ist die Bezeichnung Kontextphänomen: die Wahrnehmung von wesentlichen Ding-Eigenschaften (Reflexionskoeffizient, Form, Farbe, Größe) zurückzuführen, die auch unter wechselnden Bedingungen als solche wahrgenommen werden. Der wahre Hintergrund ist die Faulheit unseres Gehirns. Es klammert alles aus, was für das Erkennen eines bekannten Objekts unerheblich ist. Konstanzleistungen des Gehirns sind erfahrungsabhängig; sie bilden sich im Laufe der ersten Lebensjahre fast völlig aus. Auch wenn Konstanzleistungen häufig optische Täuschungen genannt werden, sie sind es nicht.

Konstanz hin und her, wie kommt es, dass man einen Topf Farbe kaufen kann, dessen Inhalt immer dasselbe ist? Also, den Topf nehmen, Hauswand streichen. Und immer das gleiche sehen? Leider nicht. Wenn Sie vier Seiten eines Hauses mit dem gleichen Topf Farbe beglücken, haben Sie mindestens vier unterschiedlich aussehende Wände. Gleich ist nur das Material im Topf. Was muss man tun, um die "wahre" Farbe zu sehen?

Man fragt einen, der es wissen muss. Am besten jemanden, der andere Leute berät, die sehr, sehr "farbempfindlich " sind, also mit Farbe professionell umgehen müssen. Das ist zweifellos der Handel (und auch die Lieferanten des Handels, z.B. Wohnmöbelhersteller). Für den gibt es eine wunderbare Broschüre, in der die Wahrheit steckt. Was sagt die Nu zum Problem der Erkennung der wahren Farbe:

Was sagt die Nu zum Problem der Erkennung der wahren Farbe:

"Der Farbwiedergabeindex Ra bewertet, inwieweit die Farben eines Objekts bei künstlicher Beleuchtung richtig wiedergegeben werden. Ein Wert von Ra = 100 bedeutet eine identische Wahrnehmung." Das lernt den Shop-Besitzer oder deren Berater unter "Licht-Spezial: Lichttechnische Grundbegriffe". Aber nicht nur das. Z.B. Reflexionsgrad heißt dort "Der Reflexionsgrad ρ, der von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit abhängt, gibt Auskunft darüber, welcher Anteil des auf eine Fläche treffenden Lichtstroms reflektiert wird." Falsch ist das nicht. Aber der Händler kann damit nichts anfangen. Er will wissen, ob sein Fleisch wie Fleisch ausschaut uns nicht wie Käse. Ergo: Man nehme das Beste. And the winner is … "Halogenlampen sind mit Ra = 100 absolute Spitzenreiter.

Nix wie hin? Der absolute Spitzenreiter wird doch alle Farben so frisch darstellen, dass der Kunde in die Vitrine beißt - aus Versehen natürlich … Der wird es nicht tun. Ra = 100 ist erstens nicht eindeutig. Die (verbotene) Glühlampe und das "Tageslicht" weisen den gleichen Index auf, Ra = 100. Und diese Zahl bedeutet, dass das Licht der Lampe 14 Proben mit Pastellfarben gut wiedergibt. Darunter ist keine einzige "frische", also gesättigte Farben. Aber altrosa ist auch nicht schlecht? Oder?

"Die „passenden“ Lichtfarben sorgen ebenso wie ein hoher Farbwiedergabeindex der eingesetzten Leuchtmittel dafür, dass die Farben nicht verfälscht, sondern naturgetreu wiedergegeben werden." heißt es in der schönen Broschüre. Schade um die viele Farbe, die für den Druck der Broschüre ausgegeben wurde. Warum Fachleute (die Autoren waren alle Fachleute für den Handel bzw. Shopgestaltung) so einfach in die Falle tappen? Hoffentlich ist der Rest der Info besser der Wahrheit angepasst.

(Anm.: Das Datum der Ausgabe konnte ich leider nicht ermitteln. Im Impressum steht 01/11/20/06II. Heruntergeladen wurde die Broschüre heute am 6. Februar 2020.)

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025