Ist blaues Licht schädlich für die Augen?

Ist blaues Licht schädlich für die Augen? Wer soll das wissen? Dass es eine Möglichkeit des Schadens für das Auge durch blaues Licht gibt, muss man nicht erst nachweisen. Die Schweißer benutzen seit Jahrzehnten eine Schutzbrille bzw. -maske. Der Effekt hat einen Namen, Blaulichtgefährdung. Und seinen Platz im Arbeitsschutzrecht (Richtlinie 2006/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (künstliche optische Strahlung)). Leider, leider ist das einzig klare. Denn die Richtlinie hält sich nicht an die Definition von Licht. Dort ist als "Blaulicht" Strahlung in dem Bereich 300 nm bis 700 nm angegeben. Für einen Normalbürger sieht 700 nm ziemlich rot aus, während man unter 400 nm eher von UV-Strahlung spricht. So deckt die Richtlinie Teile der UV-B-Strahlung, die gesamte UV-A-Strahlung und den größten Teil der sichtbaren Strahlung als Blaulicht ab.

Wie dem auch sei. Die "blauen" Lichte, die gefährlich sein sollen, haben auch eine andere Stärke als bei üblicher Beleuchtung möglich. Daher halten Lichttechniker es sogar gesund, die Beleuchtung von Arbeitsplätzen mit blau anzureichern. Hersteller von anderen Produkten denken wohl anders, und sie lassen sich sogar ein Zertifikat ausstellen, dass ihre Monitore die Augen schonen.

Irgendwie dumm das Ganze. Die einen schonen angeblich unsere Augen - runter mit Blaulicht -, andere helfen unserer Gesundheit auf die Sprünge - hoch mit Blauanteil -, ach, ja, es gibt noch solche, die die Umwelt schonen wollen und das Blaue vom Himmel durch die Fenstergläser wegfiltern. Die sollen die Gebäudeenergieeffizienz erhöhen.

Droht denen, die das augenschonende blauarme Licht des Monitors bevorzugen, eine vorzeitige Ermüdung? Wenn man einem angesehenen Institut der deutschen Forschungslandschaft glaubt, ja. Dieses hat ein Patent auf einen Monitor, der die Leute frisch hält - mit höherem Blauanteil freilich. Werden künftig Arbeitgeber Jagd auf Mitarbeiter machen, die das augenschonende Licht einstellen, weil die tiefer schlafen? Noch schlimmer: Was wird mit Gamern, die knackig scharfe Bilder lieben? Und die ganzen Nächte vor ihren Monitoren durchmachen? Makuladegeneration, aber nicht altersbedingt?

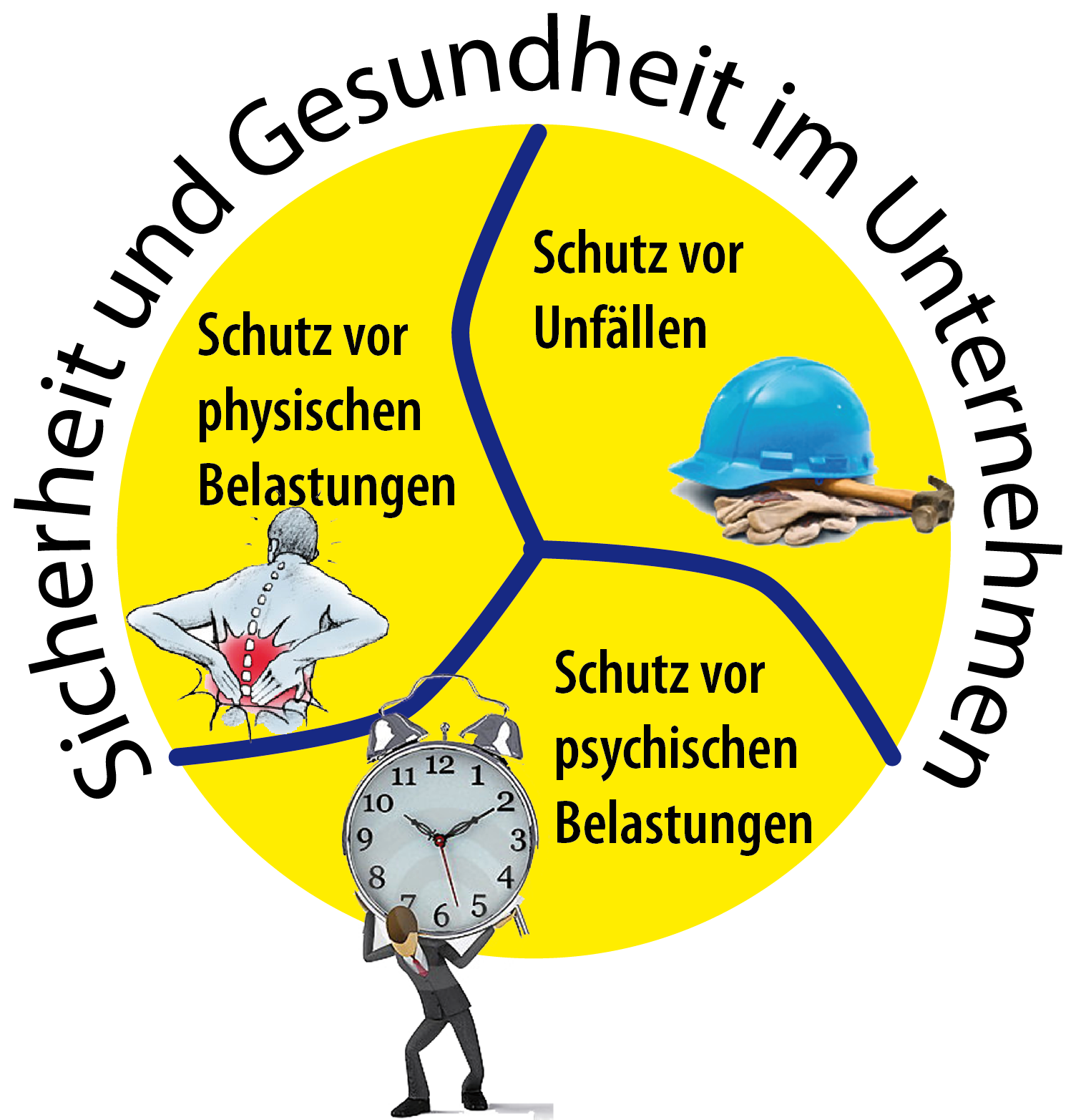

Egal. Aspekte der Gesundheit am Arbeitsplatz dürfen nicht Marketingaktivitäten dienend ausgeschlachtet werden. Und einen Monitor, der einen ständig frisch hält, braucht kein Mensch. Wer sich über die Wirkungen von blauem Licht erkundigen möchte, wird hier fündig.

-

Wie das blaue Licht ins Auge geht

-

5.12.2016

Wolkenkuckucksheim ist ein Ort, an dem garantiert keine Ingenieure wohnen. Denn die sind nüchtern und kalkulieren, bevor sie reden. Dass sie privat anders sind - geschenkt! Wie zum Teufel kommen sie auf die Idee, dass blaues Licht die Menschen beeinflusst, wenn diese am Arbeitsplatz werkeln? War da nicht so, dass ein normaler Büromensch immer brav nach unten guckt?

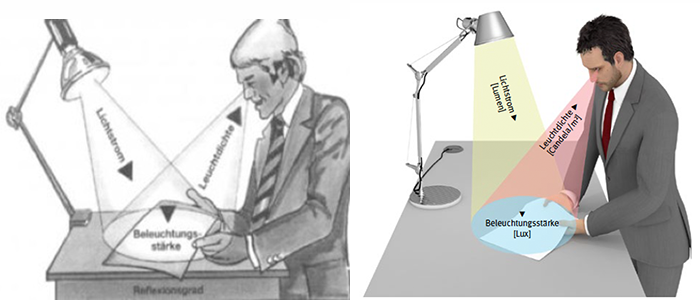

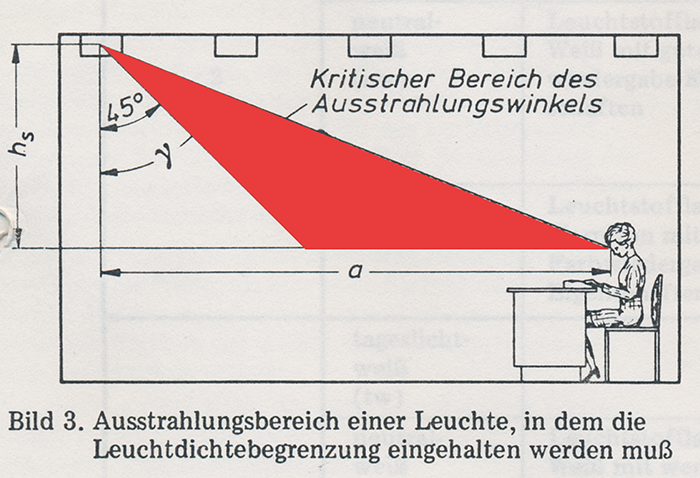

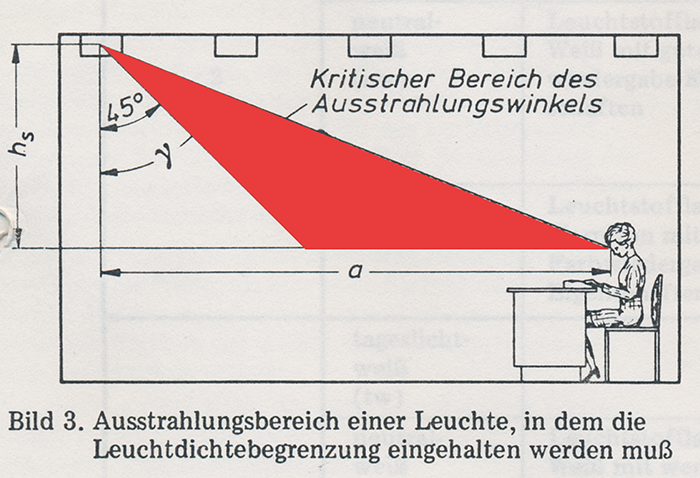

Das schöne Bild wurde eigens für DIN 5035 Teil 1 von 1972 gezeichnet. Es soll zeigen, wie man Blendung reduziert. (Anm.: tut es zwar nicht, weil kein Mensch das Bild versteht. Das tut aber hier nichts zur Sache.) Der von mir rot eingezeichnete Bereich stellt die Richtungen dar, in die eine Leuchte möglichst wenig Licht senden soll. Die Logik ist nicht neu, steckt vielmehr bereits in der Definition der Beleuchtung. Sie ist die Anwendung von Licht, um Objekte sichtbar zu machen. Wir sehen alles durch die Reflexion des Lichts an dem Objekt, fast alles. Da, wo wir anstelle des Objekts die beleuchtenden Geräte sehen, redet man von Blendung (oder von Wohnraumbeleuchtung).

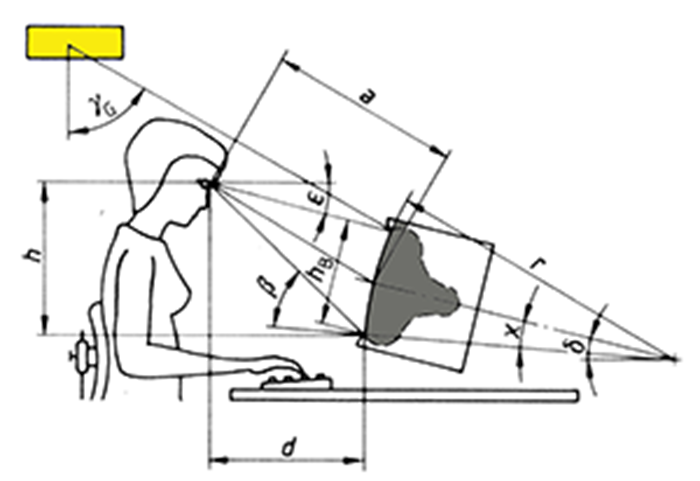

Als später die Bildschirme die Büros eroberten, dachte man noch schärfer nach, wie man Blendungen vermeiden konnte. Die gab es nämlich jetzt auch noch auf den Bildschirmen. So präzise geregelt gucken wie ein deutscher Büromensch tut nicht einmal ein Chinese, der die komplette Bibel auf einen Reiskorn schreibt. Dieses Bild stammt aus 1976, als man dachte, alle Probleme des Bildschirmarbeitsplatzes durch technische Lösungen einfach so zu beseitigen. Im jahre 2016 gibt es immer noch viele, die einer solchen Lösung hinterher jagen. Hoffnung stirbt zuletzt.

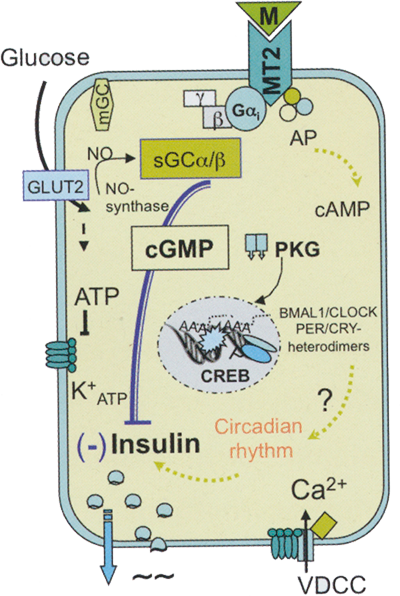

Wenn also der Mensch blaues Licht in sein Auge kriegt, dann ist der Missetäter bekannt, sein Bildschirm. Da guckt er tatsächlich fast ständig darauf. Wenn er sich von den Fesseln des Arbeitsplatzes befreit hat, dann erst richtig. Whatsapp, Facebook, Chatroom usw. usw. Zwar ist der Bildschirm kleiner, er wird aber kurz vor der Nase gehalten.

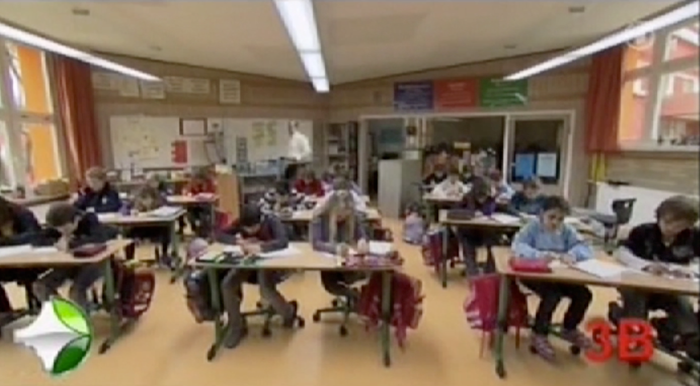

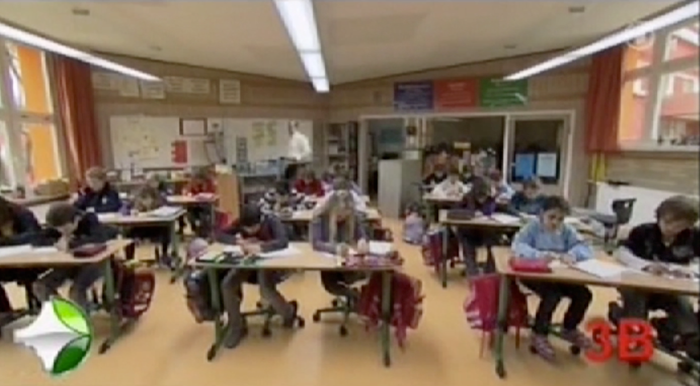

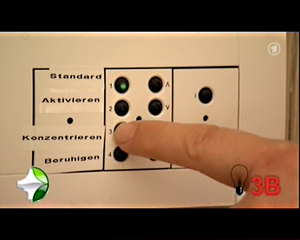

Diese Art der Beglückung des Menschen mit blauem Licht ist denen, die damit Geld machen wollen, sehr unwillkommen. Die wollen es mit der Beleuchtung machen. Und die dient erklärtermaßen der Sichtbarmachung der Objekte. Zählen tut aber nicht das blaue Licht, dass man in die Umgebung streut. Es muss ins Auge gehen. Leider, leider will es nicht. Ich fragte mich, wie die Sache in den Experimenten funktioniert haben soll, bei denen man z.B. bei Kindern großartige Wirkungen ermittelt haben will. Bei dem gemeinten Versuch war es die Klasse rechts. Man beachte bitte die Farben der Decke, der Wände und des Fußbodens!

Heureka! Ich hab´ s! Was das obige Bild aus dem Originalbericht der Studie nicht verrät, sieht man in dem Film, den der Autor dem Fernsehen zur Verfügung gestellt hat: Die Bude ist beidseitig befenstert! Das nennt man Experiment mit vollständig kontrollierten Umgebungsbedingungen!

Glaubt jemand tatsächlich, dass die Kinder in einem Raum mit Holztäfelung und holzfurnierten Tischen von dem Blau der Lichter über ihnen beeinflusst werden? Wie sollen solche Wände und solches Mobiliar so viel blaues Licht ins Auge reflektieren? Ob die Forscher bei ihrem Bericht die Fenster aus Versehen weggelassen haben?

Was ist ungesundes Licht?

Da man bekanntlich alles auch anders lesen kann, will ich mal eine offizielle Erklärung des ZVEI (Zentralverband der elektrotechnischen Industrie) einfach anders lesen. Gemeint ist das hier:

Das richtige Licht für jede Tageszeit? Was mag das sein? Tagsüber hell, nachts dunkel macht die Sonne schon immer. Was fügt die Lichtindustrie dazu? Sie will uns das HCL - nicht Salzsäure, sondern … - Human Centric Light als Zukunftsperspektive näher bringen.

Und was haben wir davon? Das sollen wir davon haben: "Human Centric Lighting (HCL) unterstützt zielgerichtet und langfristig die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit des Menschen durch ganzheitliche Planung und Umsetzung der visuellen, emotionalen und insbesondere der biologischen Wirkungen des Lichts."

Ich lese jetzt mal anders: Wenn HCL die Zukunftsperspektive ist, unterstützt das jetzige Licht visuelle, emotionale und insbesondere biologische Wirkungen des Lichts nicht. Ist das wahr? Scheint so: Vor genau 26 Jahren veröffentlichten wir die Studie "Licht und Gesundheit", die die künstliche Beleuchtung von Arbeitsplätzen als Ursache von Gesundheitsstörungen am Arbeitsplatz nachwies. (komplette Studie hier lichtundgesundheit, und in English dort lightandhealth). (Anm.: letzte Ausgabe der Berichte, 3. Fassung)

Nun will die Industrie für die Zukunft eine Besserung erreichen: "Ein Grundgedanke von HCL ist es, das richtige Licht für jede Tageszeit bereitzustellen. Die Wirkung der Beleuchtung muss ganzheitlich betrachtet werden. Insbesondere wird zwischen der Beleuchtung am Tag und in der Nacht unterschieden."

Ja, jetzt weiß der Unwissende wie der Allwissende, warum die jetzige Beleuchtung ungesund ist. Die unterscheidet nämlich nicht zwischen den Tageszeiten und ist daher nicht "human centric". Licht ist Licht und wird in Lux gemessen. Basta. Steht in jeder Norm zur Beleuchtung, stand in der ASR 7.1 (alt) und steht in ASR A3.4 (neu). Vielmehr noch: in allen Köpfen herrscht dieselbe Meinung.

Wir hatten im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin die Studie "Der Stand von Wissenschaft und Technik bei neuen Beleuchtungstechnologien am Arbeitsplatz und ihre Auswirkungen." verfasst, (Autoren Cakir G., Cakir A., Kramer H., Schierz C. & Wunsch A. (2011)), die u.a. eine unterschiedliche Beleuchtung für den Tag und die Nacht empfahl. Da die Studie eine Vielzahl von Veröffentlichungen verwertete, gibt es wohl keinen Dissens. Frage ist, wie man aus dem Schlamassel herauskommt. Denn es ist nicht einfach, nach 125 Jahren künstliches Licht und etwa 80 Jahren lichttechnische Beleuchtungsnormung die Praxis davon zu überzeugen, alles Richtige (oder richtig Gebetete) auf einmal als falsch zu erklären.

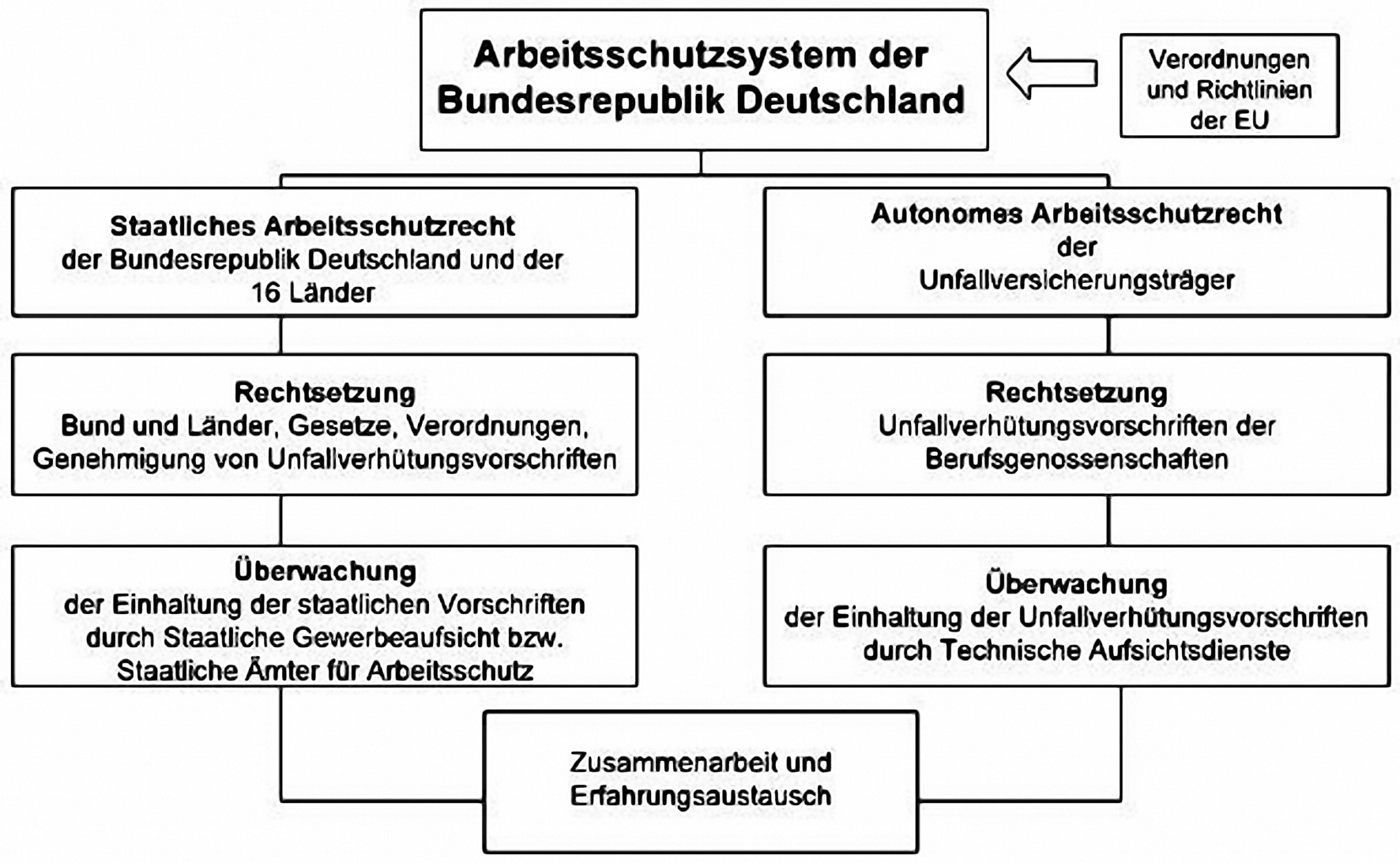

Schritt für Schritt an Begriffe der Lichttechnik geführt

Alles, was die Arbeitsschützer bislang an Papierwerk erstellt haben, wird Schritt für Schritt an die neue Realität angepasst, weil die nicht-staatlichen Organisationen (z.B. Berufsgenossenschaften, Unfallkassen) 2007 zur DGUV zusammengefasst worden sind. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung … Die hat im September 2016 sich des Problems der Beleuchtung angenommen - und keine leichte Aufgabe damit. Früher hatte womöglich jede BG eine andere "Vorschrift" zur Beleuchtung, dazu kam der Staat mit seiner ASR (Arbeitsstättenrichtlinie), nicht zu vergessen diverse DIN-Normen, die die Beleuchtung von ein- und demselben Arbeitsplatz irgendwie anders regelten. Da die BRD mit DIN einen Vertrag hat, wonach nur DIN Normen aufstellen darf, fragte sich mancher, ob es doch nicht besser wäre, das Ganze ganz sein zu lassen.

Nun fällt der DGUV die gar nicht so einfache Aufgabe zu, aus dem Ganzen etwas Sinnvolles zu zimmern. (Die Information heißt DGUV Information 215-210 und ist kostenlos zu beziehen. Lesen empfohlen.) Nichts Neues, aber immer wieder wichtig zu erinnern: Tageslicht. Früher kannten die Berufsgenossen kein Tageslicht, weil es nicht als Beleuchtung anerkannt war. Heute wird sogar die lokale Sprechweise für deutsche Länder geübt.

Mir geht allerdings nicht darum, sondern um den Umgang mit einem Fehler, der in einem offiziellen Dokument aufgetaucht war (ASR A3.4 Beleuchtung). Mit den ASR gibt der Staat die Zusicherung, dass Arbeitgeber, die danach handeln, von staatlichen Stellen nicht belangt werden: "Dabei sind die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) zu berücksichtigen. Bei Einhaltung der ASR kann davon ausgegangen werden, dass die in der Verordnung (Anm.: ArbStättV) gestellten Anforderungen erfüllt sind (Vermutungswirkung)."

Soweit, so gut. Aber: wie erfüllt man etwas, was man nicht erfüllen kann?

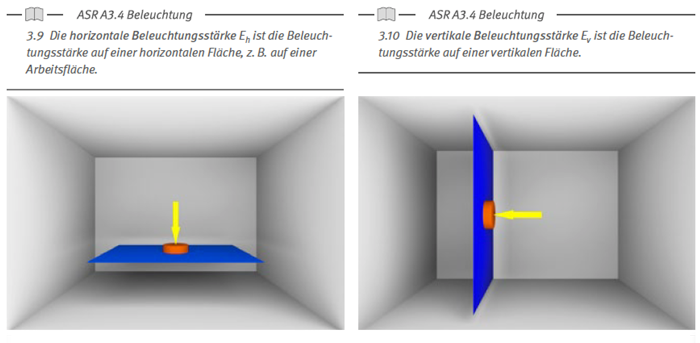

Wieso nicht? Das kann man schnell verstehen, wenn man versteht, was eine "vertikale" Beleuchtungsstärke ist:

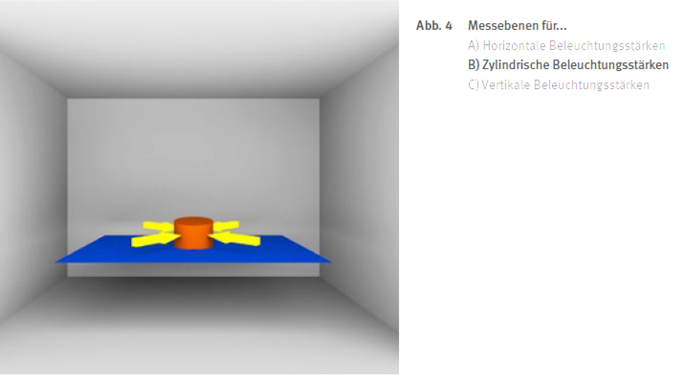

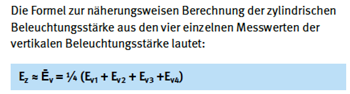

Während es nur eine einzige horizontale Ebene gibt, die sich bestenfalls in der Höhe unterscheidet, gibt es unendlich viele vertikale Ebenen. Irgendwie dumm. Die Bearbeiter der Informationsschrift haben das gemerkt und versucht zu reparieren, indem sie die einst (in der BGR 131) vorhandene zylindrische Beleuchtungsstärke in die neue Schrift hinein geschmuggelt haben:

Demnächst in diesem Theater: Vorschriftenquiz: Wo ist die Ebene für zylindrische Beleuchtungsstärken?

Wer sie nicht findet, sollte sich keinen Kopf machen. Auch Fachleute finden sie nicht. Und wenn einer es doch schafft, wird er den Sinn der Sache nicht verstehen. Denn die einzelnen Beleuchtungsstärken aus den vier Richtungen addieren sich: Das soll man einem Fotografen weiß machen: Licht und Gegenlicht ergeben mehr Licht! Das stimmt schon irgendwie, aber nur, wenn man in dem eingezeichneten Zylinder Milch mit Licht aufwärmt.

Das soll man einem Fotografen weiß machen: Licht und Gegenlicht ergeben mehr Licht! Das stimmt schon irgendwie, aber nur, wenn man in dem eingezeichneten Zylinder Milch mit Licht aufwärmt.

Was hat sich in der Lichttechnik in 30 Jahren geändert?

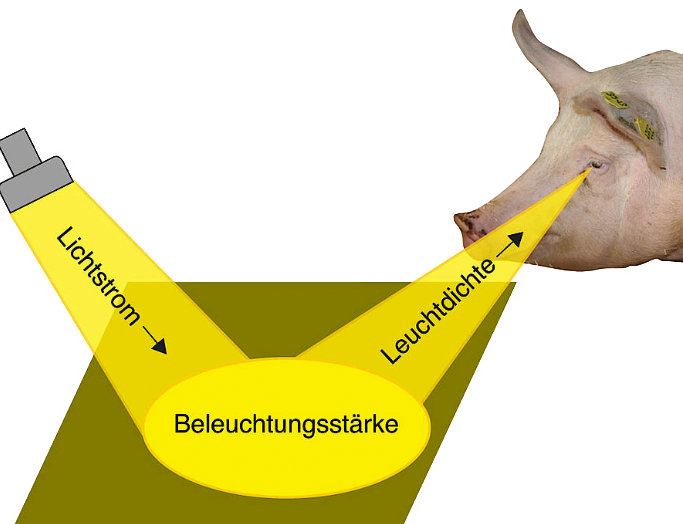

Die beiden Bilder trennen schlappe 35 Jahre. Links ein Bild aus einer früheren Ausgabe einer "Vorschrift" der BG, die für Metaller zuständig war, rechts die moderne Fassung des Bildes von der modernen Fassung der BG (DGUV = Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) vom September 2016. Diesmal Sachgebiet Verwaltung. Der Fachmann wird sagen, was soll sich denn da ändern, das Bild zeigt die Grundgrößen und ihren Zusammenhang. Eben! Vor 35 Jahren ging es um Sehen an der Drehbank. Heute behaupten Leute, Beleuchtung müsse human centric sein, was das immer sein mag. Kann man die mit den Grundgrößen von anno tobak erklären? (Das rechte Bild könnte man "sau-centric" nennen. Das gehört aber nicht hierher)

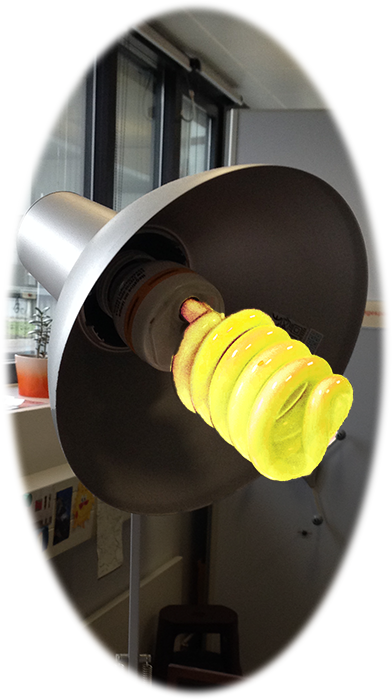

Übrigens, die beiden Leuchten, mit denen die lichttechnischen Grundgrößen erklärt werden, sind nach der Meinung der Lichtindustrie exakt seit Januar 1972 "verboten", weil an diesem Tag die sog. Allgemeinbeleuchtung als grundlegendes Konzept in DIN 5035-1 eingeführt wurde. Die Tischleuchten waren den Lichttechnikern zu "human centric", ein Statussymbol. In Verwaltungen gab es erbitterte Kämpfe um solche Objekte, die nicht sein durften. Wer ein solches hat ergattern können, behielt es so lange wie möglich. So kann man heute in Betrieben Objekte finden, deren Produktion in den 1980ern eingestellt wurde. Manch geniales Objekt wird nach einer Modernisierung weiter betrieben.

In Betrieben mit Produktion (linkes Bild) blieb das Konzept aber erhalten, einfach weil es Sinn macht. Allerdings trug man da selten einen Schlips an der Maschine. Nicht weil einer aus Versehen hätte darauf treten können, sondern weil möglicherweise lebensgefährlich. Ein Fall für die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - oder hoffentlich nicht.

Erklären der Grundbegriffe einer Technik mit Produkten, die es nicht geben sollte. Eine ordentliche Leistung! Mal sehen, wann sich die DGUV die gar nicht so modernen Märchen der Lichtbranche vornimmt: z.B. "Indirektbeleuchtung erzeugt langweiligen Raumeindruck" (so etwa seit 1935), "Allgemeinbeleuchtung fördert Arbeitsleistung" (seit etwa 1932), "Arbeitsplatzleuchten sind verboten" (seit 1980), "Beleuchtungsstärke steigert Sehleistung" (seit etwa 1920). Die Mär, dass Märchen nur im Morgenland verbreitet erzählt werden, gehört zu den weit verbreiteten Mären im Abendland. Vielleicht erklärt man die mit Objekten, die schon Edison loswerden wollte: Ich will eine elektrische Lampe bauen, dessen Licht so billig ist, dass sich nur Reiche eine Kerze leisten können.

*Erklärung der Blendwirkung einer Lichtquelle als Funktion der Umgebung in der DGUV Information. Rechts soll sie am stärksten sein. Stimmt sogar. Ob das aber jemand glaubt? (Ich denke, hier müsste man dem Fotografen den Hosenboden stramm ziehen.)