Gelegenheit verpasst - Menschen gequält

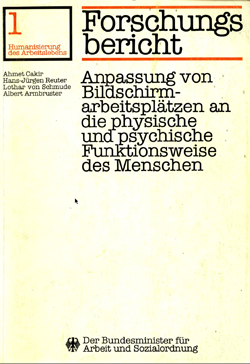

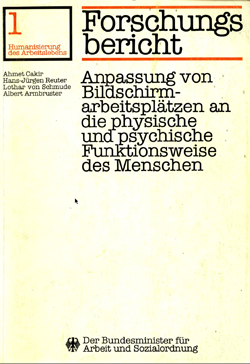

Am Aschermittwoch vor exakt 40 Jahren präsentierte der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (BMAS) den ersten Forschungsbericht aus der Reihe Humanisierung des Arbeitslebens in einer Anhörung von 35 Verbänden:

Untersuchungen zur Anpassung von Bildschirmarbeitsplätzen an die physische und psychische Funktionsweise des Menschen*

Dem Bericht sollte ein großer Erfolg beschieden sein. Er verkaufte sich fast so gut wie Belletristik, wurde vollständig oder in Teilen in viele Sprachen übersetzt. Auch die Buchversion erschien in fünf Sprachen. Also war die Präsentation am Aschermittwoch kein böses Omen. Die Computerindustrie nahm sich den Problemen an, die darin behandelt wurden und verbesserte ihre Produkte. Zwar nicht ohne die Normen und Vorschriften, die sich daraus entwickelten, aber immerhin. Die Büromöbelindustrie kam mit völlig neuen Produkten. Der in dem Forschungsbericht beschriebene Sehtest für Bildschirmarbeiter fand Zugang zunächst in eine Vorschrift, den Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz - G 37 "Bildschirmarbeitsplatzvorsorge", später in eine europäische EU-Richtlinie (Richtlinie 90/270/EWG, Artikel 9 "Schutz der Augen und des Sehvermögens der Arbeitnehmer") und in die deutsche Bildschirmarbeitsverordnung (§6 Untersuchung der Augen und des Sehvermögens). Er ist heute Teil des arbeitsmedizinischen Vorsorgesystems - AMR 14.1 „Angemessene Untersuchung der Augen und des Sehvermögens“.

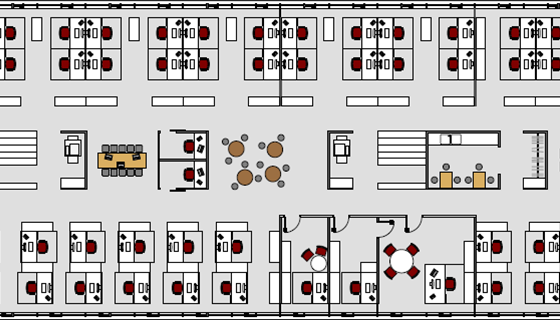

So weit so gut. Was hat eine unmittelbar betroffene Disziplin daraus gemacht? Für sie ging es damals wirklich ins Eingemachte: Zwei Arbeitsmediziner aus Schweden (Prof. Knave und Dr. Hultgren) hatten bereits vorher solche Arbeitsplätze untersucht und festgestellt, dass man auf den Bildschirmen bei "richtiger" Beleuchtung kaum was sehen könne. Sie empfahlen daher, die Beleuchtungsstärke an allen Bildschirmarbeitsplätzen auf 100 lx zu senken (hier). Also nur noch ein Fünftel der Leuchten installieren. Und dann? Na, ja, an manchen Arbeitsplätzen gibt es bei Tage auch mal 3.000 lx. So etwa 60% deutscher Büroarbeitsplätze steht nicht weiter als 2 Meter vom Fenster. Also? Fenster zu, abdunkeln. (Nicht nur graue Theorie, zwei Berliner Professoren haben einem Institut tatsächlich empfohlen, alle Fenster mit Stellwänden zu verbarrikadieren und die Arbeitsplätze im letzten Drittel des Raums aufzustellen.)

Der Bericht thematisierte das Problem und die empfohlene Lösung schwedischer Arbeitsmediziner:

- a. Der Raum muß abgedunkelt werden. Es fehlt der Kontakt zur

Außenwelt. - b. Die Lesbarkeit auf dem Beleg sinkt. In sehr vielen Fällen *

ist dieser jedoch die maßgebliche Informationsquelle. - c. Die Arbeit erfordert höchste Aufmerksamkeit und Konzentration. Wie soll die Vigilanz bei dem niedrigen Beleuchtungsniveau aufrechterhalten werden?

- d. Wie sollen Mischarbeitsplätze aussehen, z. B. im Großraumbüro. Sollen Sachbearbeiter zwischen zwei Arbeitsplätzen pendeln, die unterschiedlich beleuchtet sind? **

- e. Beim derzeitigen Stand der Beleuchtungstechnik würde

ein derartiges Niveau an Beleuchtungsstärke auch eine

größere Ungleichmäßigkeit der Beleuchtung mit sich bringen.

Dieses kann zu erhöhter Blendung führen, was der Autor

gerade vermeiden wollte.

*und verursachte mehr Beschwerden als die Bildschirme

** das wurde sogar in einem Betrieb realisiert

Lösung der Autoren: Das Problem wird nicht von der Beleuchtung verursacht, sondern durch die mangelhafte Qualität der Bildschirme. Also kann die Beleuchtung nicht helfen. Ergo: Die Bildschirme müssen verbessert werden. Was denn sonst?

Alle alle Betroffenen akzeptierten den Vorschlag, mehr oder weniger murrend, und machten sich an die Lösung(en). Nur eine Firma nicht. Deren Vorstand sagte sich (und noch weiteren Herren, die ich gut kannte):

- Wir sind Hersteller von Bildschirmen.

- Wir sind Hersteller von Leuchten.

- Wir sind einer der größten Arbeitgeber von Bildschirmarbeitern.

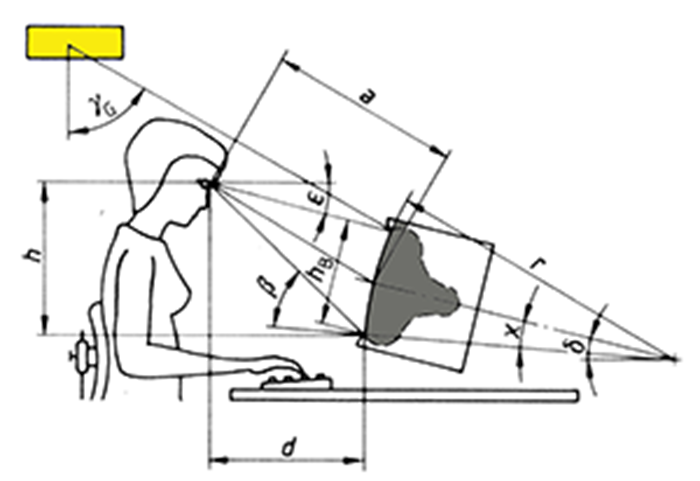

Findet die günstigste Lösung für unsere Firma. Und die war …??? Ein neuer Name für die Darklight-Leuchte. So entstand die sog. BAP-Leuchte bzw. Bildschirmarbeitsplatzleuchte. Da sie teuer war, reichte der Name nicht allein. Da musste eine Norm her, die eine Eigenschaft der BAP-Leuchte zum unverzichtbaren Requisit erklärte: Vermeidung von Spiegelungen auf dem Bildschirm als neues Gütekriterium für Beleuchtung seit 1935. Da es aber auch andere Lösungen gab, dasselbe zu erreichen, z.B. eine senkrechte Stellung des Bildschirms, wurde erklärt, dass der Bildschirm geneigt sein müsse. Stimmt sogar. Nu stellte man aber fest, dass die sinnvolle Neigung 35º sein müsste, wobei jegliche Leuchten eklige Spiegelbilder produzierten. Da hat man halt den Winkel von 15º erfunden, bei dem die BAP-Leuchte noch - theoretisch - funktionierte (die ausführliche Story hier). Bildschirme entspiegeln wäre auch eine Lösung, sogar eine, die auch tagsüber helfen würde - und jetzt hilft -, dummerweise verdient damit eine Leuchtenfirma kein Geld.

So biegt man sich eine Lösung zusammen, die getreu dem Marketingmotto funktioniert: Will der Kunde Enten kaufen, und Du hast nur Hühner, klopfe die Füße platt. Nun geht nicht um Geflügel die man austauschen kann, sondern um die Beleuchtung von Büros, die auch heute noch zum größten Teil tagsüber besetzt sind. Und was macht man mit dem Tageslicht? Ist nicht unser Bier, wir machen Beleuchtung, Tageslicht ist keine. (Wer es nicht glaubt, möge nachlesen: Von 1975 bis 2004 bestand in Deutschland die Beleuchtung für den Arbeitsschutz nur aus künstlicher Beleuchtung.)

Dieser Schwachsinn ist nicht etwa ein Betriebsunfall, sondern hat System. Seit 1935 gibt es für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen nicht eine Norm, sondern 2 davon. DIN 5035 regelte, was die künstliche Beleuchtung anging. Und DIN 5034 die Tageslichtbeleuchtung. Und beide treffen sich in den gleichen Räumen und haben keine Ahnung voneinander. DIN 5035 wurde 2001 durch EN 12464 ersetzt, DIN 5034 blieb. EN 12464 nahm Tageslicht insofern zur Kenntnis, dass sie sagt "Die Beleuchtung kann durch Tageslicht, künstliche Beleuchtung oder eine Kombination aus beidem erfolgen." Ansonsten wendet man die gleichen Kriterien auf beide an. Was eigentlich nicht so schlimm erscheint, wie es wirklich ist. Denn alle aufgezählten "Parameter" sind für das künstliche Licht entwickelt worden. Deswegen sieht das Tageslicht zuweilen zappenduster aus, z.B. bei Lichtfarbe. Für das Tageslicht gibt es keine Lichtfarbe. Es ändert sich morgens bis abends dauernd und bleibt nur in der Nacht konstant. Das gilt heute sogar als gesund. Leider sind Beleuchtungsnormen nicht von heute, auch wenn sie immer wieder neu geschrieben werden.

Ende der Geschichte? Ist noch nicht da. Die Firma selbst macht weder Bildschirme noch Leuchten mehr. Nur die teuren Leuchten hängen millionenfach im deutschen Bürohimmel. Wir wiesen 1996 nach, dass sie dem Arbeitsschutz widersprechen (hier). Deswegen änderte sich der "Stand der Technik" zu der sogenannten 2-Komponentenbeleuchtung. Dummerweise kann man die nicht überall einsetzen. Außerdem hassen deutsche Unternehmer teure Anschaffungen zu entfernen, auch wenn sie sich sogar als schädlich erwiesen haben.

Schön schädlich haben sich die einstigen Anforderungen erwiesen, die man an die Leuchtdichte der Leuchten gestellt hat. Für die LED. Man sollte nach einstigen Vorstellungen unter 55º nicht mehr als 200 cd/m2 sehen. Da kann man LED-Leuchten vergessen. Die liegen weit darüber. Blenden sie auch mehr? Dummerweise nicht. Erzeugen sie mehr Störungen durch Reflexionen? Auch nicht. Dies zu erklären ist aber eine viel längere Story. Mach ich beim nächsten Aschermittwoch.

Eine Leuchte, die nicht leuchtet …

Wenn kleine Lichter

große Lampen aufstellen

Vor ein paar Stunden schrieb ich eine Geschichte, wie sich die Lichttechnik um die Chance gebracht hat, eine neue Lichtqualität zu schaffen. Anstelle dessen hat sie die BAP-Leuchte geschaffen und damit jede Menge Geld gescheffelt. Die wurde in einer Zeit entwickelt, als ein Ingenieur aus Österreich meinte, aus einer Leuchte für LL-Lampen einen Scheinwerfer zu machen wäre eine Errungenschaft. Die Erfindung fand zu Beginn der 1970er Jahre einige Kunden, die sich von dem exorbitanten Preis haben nicht abschrecken lassen. Als sich die Bildschirmarbeiter über Augenschmerzen beklagten, war die Zeit der Leuchte gekommen. Hallo, diese Leuchte erzeugt garantiert keine Spiegelungen auf deinem Bildschirm. Öhemm, dazu muss allerdings Dein Arbeitsplatz richtig stehen. Außerdem musst Du in Kauf nehmen, dass es mehr Spiegelungen auf Deiner Tastatur gibt. Und wenn Du mit Papier arbeiten musst, dann muss es matt sein, nicht unter der Leuchte stehen usw. usw. usw. Wer bitte schön hat gesagt, dass Spiegelungen auf dem Bildschirm schlimm seien, aber die auf der Tastatur und auf dem Papier nicht? Dort wo die Sache genau geprüft wurde, steht das Gegenteil.

Mich erinnerte die Leuchte immer an Nihilit. Es geht um einen "Klebstoff, der nichts klebt, jedenfalls nichts Bekannntes. Der Erfinder, Rotnagel, war kein Narr. Er sagte sich: ein Klebstoff, der nichts klebt, verfehlt seinen Zweck; es mußte also etwas erfunden werden, das sich von ihm kleben läßt. Sicherlich wäre es einfacher gewesen, die Erzeugung einzustellen oder seinen Mißbrauch durch die Frauen hinfort zu dulden, doch der bequeme Weg ist verächtlich. Darum gab Rotnagel drei Jahre seines Lebens daran, einen Werkstoff zu entdecken, der sich von dem Klebstoff kleben ließ, allerdings nur von diesem. (Anm.: Der Klebstoff wurde von Frauen missbraucht, weil er nach Oleander roch.)

Nach langem Überlegen nannte Rotnagel den neuen Werkstoff Nihilit. In der Natur kam Nihilit nicht rein vor, man hat auch nie einen Stoff finden können, der ihm von ferne glich; es wurde mit Hilfe eines überaus verwickelten Verfahrens künstlich erzeugt. Nihilit hatte ungewöhnliche Eigenschaften. Es ließ sich nicht schneiden, nicht hämmern, nicht bohren, nicht schweißen, nicht pressen und nicht walzen. Versuchte man dergleichen, so zerbröckelte es, wurde flüssig oder zerfiel zu Staub; manchmal freilich explodierte es. Kurzum, man mußte von jeder Verarbeitung absehen … Nihilit hatte, das sei nicht vergessen, eine widerliche Farbe, die dem Auge weh tat. Beschreiben kann man die Farbe nicht, weil sie keiner anderen vergleichbar war.

Wie man sieht, wies Nihilit im Grunde wenig nützliche Eigenschaften auf, doch ließ es sich mit Hilfe des Klebstoffs kleben, und dazu war es ja erfunden worden. Rotnagel stellte den neuen Werkstoff in großen Mengen her, und wer den Klebstoff kaufte, erwarb auch Nihilit. Obwohl die Explosionsgefahr nicht gering war, lagerten viele Menschen ansehnliche Bestände bei sich ein, denn sie liebten es, mit dem Klebstoff umzugehen, weil er so herrlich nach Oleander duftete."

* Dieser Beitrag wurde aufgrund eines Kommentars von Karl Michael Gierich (s. unten) etwas verändert. Ich hatte Nihilit Kafka zugeschrieben. Das liegt wohl daran, dass meine Schulbücher schon über 5 Jahrzehnte im Regal stehen. Kafka war für mich ein Protagonist des Nihilismus. Am Sinn des Beitrags ändert sich aber nichts. Eine Leuchte, die nicht leuchtet, stammt vom selben Geist wie Nihilit oder der Klebstoff, der nichts klebt.

Gelegenheit verpasst - Menschen gequält

Am Aschermittwoch vor exakt 40 Jahren präsentierte der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (BMAS) den ersten Forschungsbericht aus der Reihe Humanisierung des Arbeitslebens in einer Anhörung von 35 Verbänden:

Untersuchungen zur Anpassung von Bildschirmarbeitsplätzen an die physische und psychische Funktionsweise des Menschen*

Dem Bericht sollte ein großer Erfolg beschieden sein. Er verkaufte sich fast so gut wie Belletristik, wurde vollständig oder in Teilen in viele Sprachen übersetzt. Auch die Buchversion erschien in fünf Sprachen. Also war die Präsentation am Aschermittwoch kein böses Omen. Die Computerindustrie nahm sich den Problemen an, die darin behandelt wurden und verbesserte ihre Produkte. Zwar nicht ohne die Normen und Vorschriften, die sich daraus entwickelten, aber immerhin. Die Büromöbelindustrie kam mit völlig neuen Produkten. Der in dem Forschungsbericht beschriebene Sehtest für Bildschirmarbeiter fand Zugang zunächst in eine Vorschrift, den Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz - G 37 "Bildschirmarbeitsplatzvorsorge", später in eine EU-Richtlinie (Richtlinie 90/270/EWG, Artikel 9 "Schutz der Augen und des Sehvermögens der Arbeitnehmer") und in die die deutsche Bildschirmarbeitsverordnung (§6 Untersuchung der Augen und des Sehvermögens). Er ist heute Teil des arbeitsmedizinischen Vorsorgesystems - AMR 14.1 „Angemessene Untersuchung der Augen und des Sehvermögens“.

So weit so gut. Was hat eine unmittelbar betroffene Disziplin daraus gemacht? Für sie ging es damals wirklich ins Eingemachte: Zwei Arbeitsmediziner aus Schweden (Prof. Knave und Dr. Hultgren) hatten bereits vorher solche Arbeitsplätze untersucht und festgestellt, dass man auf den Bildschirmen bei "richtiger" Beleuchtung kaum was sehen könne. Sie empfahlen daher, die Beleuchtungsstärke an allen Bildschirmarbeitsplätzen auf 100 lx zu senken (hier). Also nur noch ein Fünftel der Leuchten installieren. Und dann? Na, ja, an manchen Arbeitsplätzen gibt es bei Tage auch mal 3.000 lx. So etwa 60% deutscher Büroarbeitsplätze steht nicht weiter als 2 Meter vom Fenster. Also? Fenster zu, abdunkeln. (Nicht nur graue Theorie, zwei Berliner Professoren haben einem Institut tatsächlich empfohlen, alle Fenster mit Stellwänden zu verbarrikadieren und die Arbeitsplätze im letzten Drittel des Raums aufzustellen.)

Der Bericht thematisierte das Problem und die empfohlene Lösung schwedischer Arbeitsmediziner:

- a. Der Raum muß abgedunkelt werden. Es fehlt der Kontakt zur

Außenwelt. - b. Die Lesbarkeit auf dem Beleg sinkt. In sehr vielen Fällen *

ist dieser jedoch die maßgebliche Informationsquelle. - c. Die Arbeit erfordert höchste Aufmerksamkeit und Konzentration. Wie soll die Vigilanz bei dem niedrigen Beleuchtungsniveau aufrechterhalten werden?

- d. Wie sollen Mischarbeitsplätze aussehen, z. B. im Großraumbüro. Sollen Sachbearbeiter zwischen zwei Arbeitsplätzen pendeln, die unterschiedlich beleuchtet sind? **

- e. Beim derzeitigen Stand der Beleuchtungstechnik würde

ein derartiges Niveau an Beleuchtungsstärke auch eine

größere Ungleichmäßigkeit der Beleuchtung mit sich bringen.

Dieses kann zu erhöhter Blendung führen, was der Autor

gerade vermeiden wollte.

*und verursachte mehr Beschwerden als die Bildschirme

** das wurde sogar in einem Betrieb realisiert

Lösung der Autoren: Das Problem wird nicht von der Beleuchtung verursacht, sondern durch die mangelhafte Qualität der Bildschirme. Also kann die Beleuchtung nicht helfen. Ergo: Die Bildschirme müssen verbessert werden. Was denn sonst?

Alle alle Betroffenen akzeptierten den Vorschlag, mehr oder weniger murrend, und machten sich an die Lösung(en). Nur eine Firma nicht. Deren Vorstand sagte sich (und noch weiteren Herren, die ich gut kannte):

- Wir sind Hersteller von Bildschirmen.

- Wir sind Hersteller von Leuchten.

- Wir sind einer der größten Arbeitgeber von Bildschirmarbeitern.

Findet die günstigste Lösung für unsere Firma. Und die war …??? Ein neuer Name für die Darklight-Leuchte. So entstand die sog. Bildschirmarbeitsplatzleuchte bzw. BAP-Leuchte. Da sie teuer war, reichte der Name nicht allein. Da musste eine Norm her, die eine Eigenschaft der BAP-Leuchte zum unverzichtbaren Requisit erklärte: Vermeidung von Spiegelungen auf dem Bildschirm als neues Gütekriterium für Beleuchtung seit 1935. Da es aber auch andere Lösungen gab, dasselbe zu erreichen, z.B. eine senkrechte Stellung des Bildschirms, wurde erklärt, dass der Bildschirm geneigt sein müsse. Stimmt sogar. Nu stellte man aber fest, dass die sinnvolle Neigung 35º sein müsste, wobei jegliche Leuchten eklige Spiegelbilder produzierten. Da hat man halt den Winkel von 15º erfunden, bei dem die BAP-Leuchte noch - theoretisch - funktionierte (die ausführliche Story hier). Bildschirme entspiegeln wäre auch eine Lösung, sogar eine, die auch tagsüber helfen würde - und jetzt hilft -, dummerweise verdient damit eine Leuchtenfirma kein Geld.

So biegt man sich eine Lösung zusammen, die getreu dem Marketingmotto funktioniert: Will der Kunde Enten kaufen, und Du hast nur Hühner, klopfe die Füße platt. Und was macht man mit dem Tageslicht? Ist nicht unser Bier, wir machen Beleuchtung, Tageslicht ist keine. (Wer es nicht glaubt, möge nachlesen: Von 1975 bis 2004 bestand in Deutschland die Beleuchtung für den Arbeitsschutz nur aus künstlicher Beleuchtung.)

Ende der Geschichte? Ist noch nicht da. Die Firma selbst macht weder Bildschirme noch Leuchten mehr. Nur die teuren Leuchten hängen millionenfach im deutschen Bürohimmel. Wir wiesen 1996 nach, dass sie dem Arbeitsschutz widersprechen (hier). Deswegen änderte sich der "Stand der Technik" zu der sogenannten 2-Komponentenbeleuchtung. Dummerweise kann man die nicht überall einsetzen. Außerdem hassen deutsche Unternehmer teure Anschaffungen zu entfernen, auch wenn sie sich sogar als schädlich erwiesen haben.

Schön schädlich haben sich die einstigen Anforderungen erwiesen, die man an die Leuchtdichte der Leuchten gestellt hat. Für die LED. Man sollte nach einstigen Vorstellungen unter 55º nicht mehr als 200 cd/m2 sehen. Da kann man LED-Leuchten vergessen. Die liegen weit darüber. Blenden sie auch mehr? Dummerweise nicht. Erzeugen sie mehr Störungen durch Reflexionen? Auch nicht. Dies zu erklären ist aber eine viel längere Story. Mach ich beim nächsten Aschermittwoch.

Nicht sichtbare Wirkungen als Energiesparkonzept

Wie jedes Kind zu Hause merkt, will die EU-Kommission wild entschlossen der Sauerei mit Licht und Energie ein Ende bereiten. In einem viel viel moderateren Sprech heißt das Projekt "Rationelle Energienutzung bei Elektrogeräten und Beleuchtung". Will sagen: die bisherige Praxis ist irrational. Oder wenig rationell. Da sich die Kommission einen Namen - auch ohne die Story mit den Gurken und ihrem Krümmunsradius - verdient hat, und auch verteidigen will, hat sie gleich mehrere Regelungen getroffen. Schließlich geht es diesmal um Energie und die Abhängigkeit der EU-Länder von Energieimporten. Wir können nicht mehr wie einst in die anderen Länder einmarschieren und deren Energieressourcen einkassieren. Obwohl … privat ist es erlaubt, in Nordafrika Sonne zu tanken und nach Hause zu bringen. Das Umweltbundesamt hat mich in Kenntnis davon gesetzt, dass anno 2017 (Stichtag 18. Dezember) folgende Regelungen bestanden, die die Beleuchtung betreffen:

Bestehende EG- und EU-Regelungen

- Rahmenrichtlinie zur umweltgerechten Produktgestaltung 2009/125/EG

- Verordnung 244/2009/EG

- Verordnung 245/2009/EG

- Verordnung 1194/2012/EU

- Verordnung mit Änderungen zu den drei zuvor genannten Verordnungen:

Verordnung 2015/1428/EU - Rahmenverordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung 2017/1369/EU

- Verordnung 874/2012/EU

- Verordnung mit Änderungen zu der zuvor genannten Verordnung:

Verordnung 518/2014/EU

Das schreit natürlich nach einer Bereinigung. Ich vermute, das hat Ede Stoiber, unseer Opa für Europa, in seiner Eigenschaft als Unbürokratisierungsbeauftragter der EU eingefädelt. Zu dem Zweck wurden Studien erstellt und Meinungen eingeholt. Naturgemäß nicht von Leuten mit dem Hobby Licht, sondern eher die guten Geister von der Lobby Licht. Zum Thema Energieverbrauchskennzeichnung in der Beleuchtung hat Deutschland eine wirklich - jeden Leser - erschöpfende kleinteilige Stellungnahme von 51 Seiten abgegeben. Irgendwo im Kleingedruckten findet sich das:

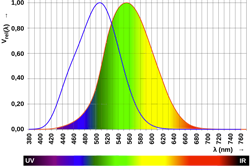

Jetzt gaaanz langsam zum Mitschreiben (mitdenken vielleicht auch): Der weltweite Handel mit Lichtprodukten beruht darauf, dass man die Helligkeitswirkung mit der nebenan abgebildeten Kurve normiert hat. Wie man vom elektrischen Strom zu Licht kommt, wird durch den Faktor Km bestimmt, dessen Bestimmung die Bestimmung mancher lichttechnischer Karrieren war. Der Faktor bestimmt, wie viel Lumen aus einem Watt Strom wird. Jetzt sprudelt aus dem Lampen nicht mehr Licht, sondern Gesundheit. Eins haben die Herren aber vergessen. Die neuen EU-Regelungen definieren nicht nur Altbekanntes neu, damit ja keine auf die Idee kommt, zu schummeln. Sie definieren auch Beleuchtung:  Dafür hatte man seit Prometheus künstliche Lichtquellen entwickelt und benutzt. Darauf bezieht sich die Effizienz der Lampen, sprich, wie sie mit der Energie umgehen. Will man sie für einen anderen Zweck einsetzen, muss mehr getan werden, als ein Bapperl auf Verpackungen zu kleben.

Dafür hatte man seit Prometheus künstliche Lichtquellen entwickelt und benutzt. Darauf bezieht sich die Effizienz der Lampen, sprich, wie sie mit der Energie umgehen. Will man sie für einen anderen Zweck einsetzen, muss mehr getan werden, als ein Bapperl auf Verpackungen zu kleben.

Neu ist die Idee nicht, eine neue Wirkungskurve für die Strahlung aus der Lampe zu erfinden. Sie wurde schon vor etwa 10 Jahren vorgetragen, weil die Wirkung des Lichts auf die Hormonproduktion des Menschen sträflich vernachlässigt würde. Wie dumm, dass Lichtmessgeräte allesamt den Blaubereich fast ausklammern, was zwar erwünscht war, als man Lampen irrtümlicherweise zum Beleuchten anknipste. Da Forscher herausgefunden haben, dass Licht in der Nacht auch den Schlaf stört, muss die Wirkung naturgemäß berücksichtigt werden (mehr dazu hier). Nun, ja. Tagsüber dürfen die Lampen wieder altmodisch nach ihrem Lichtstrom beurteilt werden. Obwohl, … tagsüber sind die doch überflüssig. Oder?

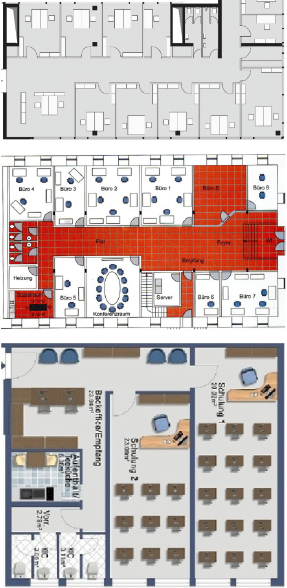

Fenster am Arbeitsplatz - Je näher desto gesünder …

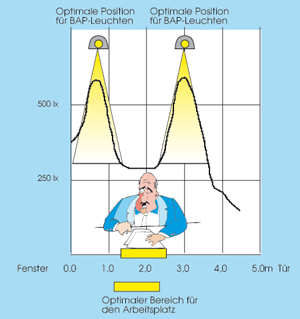

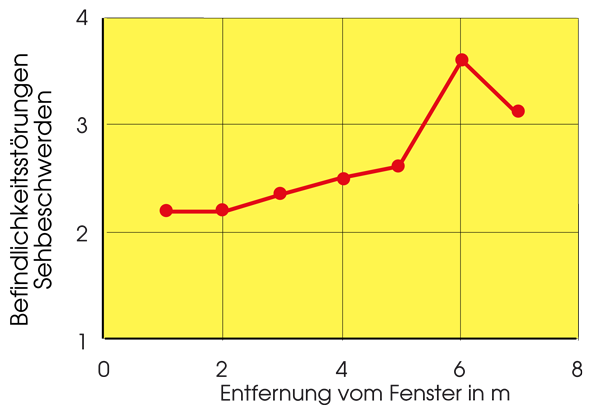

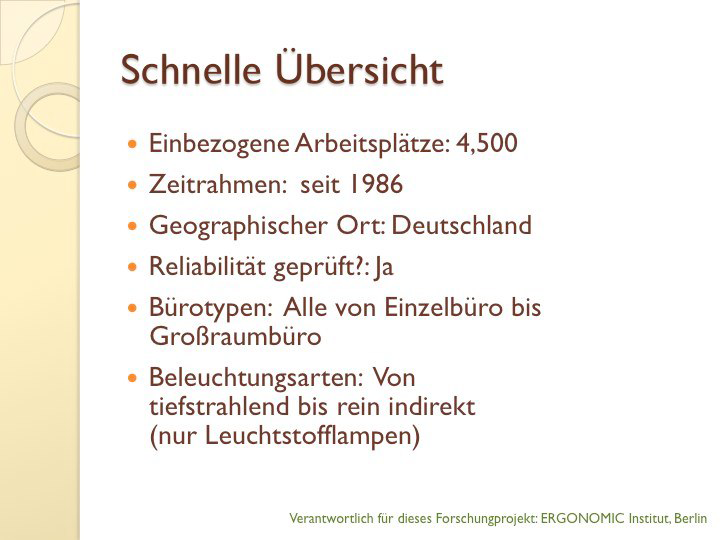

Heute scheuchte mich eine Aussage aus einer Doktorarbeit hoch: Sie sagt, es gäbe keine Beziehung zwischen der Entfernung des Arbeitsplatzes vom Fenster und der Wirkung auf den Mitarbeiter (so z.B. Sehkomfort, Zufriedenheit u.v.a.m.). Ich hatte aber vor etwa 30 Jahren nach jahrelanger Forschung in der Praxis eine ganz enge Beziehung festgestellt: Alle Beschwerden über die Arbeitsumwelt und die eigene Gesundheit steigen mit zunehmendem Abstand des Arbeitsplatzes vom nächsten Fenster. Beispielhaft für die Ergebnisse ist diese Abbildung:

Ich führe gerade dieses Bild an, weil man seinerzeit glaubte, am Fenster gäbe es mehr Blendung (stimmt), und wer am Bildschirm arbeitet, kann wegen lauter Blendung nichts auf seinem Bildschirm sehen. Das kann man prima mit Fotos belegen. Ich besitze Hunderte davon. Wie dumm, dass alle Befragten dasselbe sagen, egal was sie arbeiten. Da stimmt was nicht, oder?

Da die Sache wirklich nicht stimmen konnte, bin ich der auf den Grund gegangen und weitere Aspekte untersucht. Siehe da: So beschweren sich Leute, die nahe am Fenster sitzen, weniger über Lärm als andere. Sie haben sie nicht alle. Es ist physikalisch leicht belegbar, dass dies nicht stimmen kann. Fenster sind schallhart und reflektieren den Lärm von Innen, und wenn von Außen Lärm in den Raum eindringt, dann durch das Fenster. Viel schwieriger zu erklären, die Beschwerden über "zu warme" Temperaturen. Und über "zu kalte". In der Nähe der Fenster fallen sie am geringsten an. Da genügt aber ein kleines Thermometer zu zeigen, dass dies nicht wahr sein kann. Es geht auch ohne. Üblicherweise würde man in solchen Fällen denken, die Untersuchungsmethode stimme nicht. Zu wenig Leute befragt? Nein. Es waren insgesamt über 3.000, von denen ich etwa 2.000 Mal die Arbeitsplätze und Arbeitsweise untersucht hatte. Etwa Sonnenanbeter gefragt? Auch nein. Das Urteil war unabhängig von der Ausrichtung der Fenster. Sogar Menschen, die an Südfenster ohne Sonnenschutz arbeiteten, fühlten sich wohler als die Kollegen und Kolleginnen tiefer im Raum sitzend.

Mittlerweile sind es weitere 1.200 Arbeitsplätze, die wir ausgewertet haben. Gleiches Ergebnis. Und etwa weitere 1.200, die wir nicht auswerten wollten, weil es da ein Problemchen gibt, das weiter unten beschrieben wird. (Unsere Studie kurz beschrieben hier, in voller Schönheit da Licht und Gesundheit_1998, die besagte Doktorarbeit dort (leider nur in Englisch)). Wie kommt die Doktorarbeit nun zu einem anderen Ergebnis?

Schlichter könnte die Antwort nicht ausfallen: Alle Befragten saßen mehr oder weniger dicht am Fenster! Die Untersuchung wurde nämlich in den Niederlanden durchgeführt, wo eine ähnliche Einstellung zum Tageslicht herrscht wie in Deutschland. Und das, obwohl zwei der vier Mitglieder des internationalen Oligopols für Leuchtmittel aus diesen Ländern stammen.

Was sagt die Arbeit sonst zur Bedeutung von Fenstern. (Übersetzung vom d.Blogg):

- Eine Sichtverbindung nach außen wird nicht nur von den Büromitarbeitern gewünscht, sie ist für deren Wohlbefinden und Gesundheit vorteilhaft.

- Eine gute Sichtverbindung führt zu höheren Mieten und Preisen für Gebäude.

- Forschungsergebnisse aus den USA zeigen, dass die Qualität der Aussicht und die Größe der Fenster die Zufriedenheit und den visuellen Komfort bestimmt.

Insgesamt wird ein Arbeitsplatz als höherwertig erlebt, wenn die Lichtqualität höher empfunden wird. Und die Lichtqualität wird dann höher empfunden, wenn mehr Tageslicht und eine Sichtverbindung zu einer angenehmen Umgebung besteht.

Nun ein Wort zu den letzten 1.200 Arbeitsplätzen, die wir untersucht haben, aber die Bewertung nicht öffentlich diskutieren wollen. Es hat sich in den letzten 10 Jahren etwas ergeben, das die Büroplaner wie Betreiber zum Wahnsinn treibt, weil es die Mitarbeiter wahnsinnig stört. Während in den guten alten Großraumbüros nicht einmal jeder dritte Arbeitsplatz einen Telefonanschluss hatte, betreibt im gleichen Raum von einst jeder Mitarbeiter - und jede Mitarbeiterin - eine formidable Telefonanlage nebst privatem Handy. Da die guten Dinger nicht zum Angucken da sind, unterhalten sich die Leute damit mit dem Kunden, und unfreiwillig die Kollegen und Kolleginnen mit. Kaum hat der Laut-Sprecher aufgelegt, fängt einer der Gequälten mit dem Rachefeldzug an. Es können auch mehrere sein.

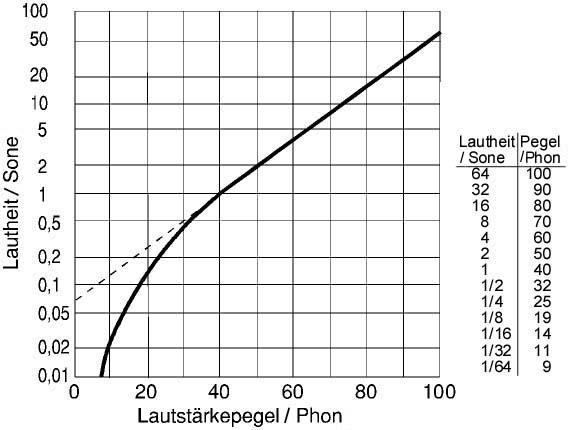

In diesem Bild sind akustische Störungen in weniger als zwei Minuten in einem ansonsten ruhigen Raum dargestellt. Der Grundpegel, das ist, wenn keiner spricht, entspricht dem in einem Lesesaal einer Bibliothek. Die Lärmspitzen liegen bis 30 dB(A) und mehr darüber. Das ist nach der Lautheitskala etwa die 16fache Störung. Dabei arbeiten in dem untersuchten Raum lauter geschulte Leute, und der Raum ist akustisch "optimiert", weil das Problem bekannt war. In üblichen Räumen habe ich bis 75 dB(A) aus 11 Meter Entfernung von dem eifrigen Telefonierer gemessen. Wenn einer direkt daneben sitzt, kann er gleich die Ohrenschützer anlegen.

Was macht man da? Der Akustiker stopft Dämmmaterial überall, wo noch freie Fläche ist und stellt die Bude voll Schallschirme. Und das sieht so aus oder so. Egal, wie es aussieht, es nützt nix. Der Schallpegel wird zwar um ca. 2 dB(A) reduziert, die Störung bleibt etwa gleich, weil die nicht auf den Schallpegel hört. Dafür kann der Lichttechniker wie der Architekt einpacken. Egal wie gut die Leuchten und Lichtplanung sein mögen und die Raumarchitektur, der Akustikklimbim zerstört alles. Weder Licht noch Luft können sich ausbreiten wie geplant und erforderlich.

Was macht dann der freundliche Büroplaner? Er rät dem Kunden zu der finalen Lösung. Die besteht darin, dass man die Leute noch enger zusammen setzt. Nennt sich Verdichtung. Kostbarer Büroraum darf nicht vergeudet werden. Die hinherhältigste Lösung ist die, die man auf keinem Plan erkennen kann. Der Raum sieht aus, wie große Bürozellen schon immer ausgehen haben. Ist aber nicht. Der hier hört auf den Namen Business Club und soll auch etwa so funktionieren wie einer. Jeder der kommt, setzt sich auf einen freien Platz. Wenn er fertig ist, geht er wieder und der Platz wird mit einem neuen besetzt. Da Normalsterbliche selten in solchen Clubs sitzen, kann man das Konzept ihnen lässig verkaufen. Dass der Planer mit seiner Vorstellung die drei Dimensionen des Raums, Höhe, Länge und Breite, verlassen hat, und Einstein folgend, sich seitwärts in die Zeit bewegt, merkt man erst, wenn man im Business Club sitzt. Wo liegt der Unterschied? Das kann man schnell rechnen, wenn man die wöchentliche Arbeitszeit von Mitarbeitern und Betriebszeit des Büros vergleicht. Man muss aber nicht rechnen, weil der freundliche Berater bereits die Rechnung vorlegt. So ist, wenn ich an meinem Arbeitsplatz sitze, etwa jeder zweite Tisch leer, weil ich fünf Tage etwa 35 Stunden arbeite und der Betrieb sechs Tage und womöglich von 07:00 bis 20:00 läuft.

Logisch, dass man die wertvollen Quadratmeter ausnutzt. In der Folge sitzen doppelt so viele Leute auf der gleichen Fläche und telefonieren, schwadronieren oder transpirieren. Das ist die Stunde des Akustikers. Ach, ja. Da waren wir schon. Nächster Gedanke … Büros werden nunmal von Wirtschaftsunternehmen betrieben und müssen wirtschaftlich sein. Ja? Fangen wir mal an zu rechnen. Vor geraumer Zeit hatte ein schlaues Institut berechnet, dass über 80% der Kosten der Büroarbeit Personalkosten sind. Und dass, auf die 50 Jahre seines Lebens umgerechnet, die Erstellung eines Bürohauses 2,5 % der Kosten verursacht. Von diesen 2,5 % entfallen etwa 5 % auf die erste Beleuchtung, also 0,12 %. Wenn ich mir angucke, wie heftig da gespart wird, kommen mir dicke Tränen in die Augen. Wenn man also beim Bau eines Bürohauses sämtliche Kosten spart, hat man 2,5 % eingespart. Das ist doch was! Man arbeitet im Freien. Fenster überall.

Apropos, Wirtschaftsunternehmen. Büroberater gehören auch zu der Spezies. Und zu den nachhaltigsten. Während die Karnickelställe mit Zweimann/Frau-Besatzung, Fachjorgan Zweipersonenzelle alias Doppelzimmer, praktisch ohne Beratungskosten erstellt und betrieben werden können, ernähren die Großraumbauten der 1960er und 1970er Jahre ihre Berater immer noch, so sie noch existieren, Berater und Bürohäuser.

Was hat das Ganze mit unserem Problem, Wertigkeit der Arbeitsplätze zu tun? Viel … Gutes Tageslicht und eine gute Aussicht gibt es bei gaaanz flachen Bauten, die mit dem Boden schlecht umgehen. Deswegen beruhen praktisch alle Bemühungen der Büroplaner darauf, möglichst tiefe Gebäude zu bauen und die zweite und dritte Reihe zu besetzen. Und das möglichst kontinuierlich über den Tag. Was man damit erntet, kann man hier lesen, oder einfach an den Statistiken für psychische Erkrankungen ablesen. Sie stehen nach den Erkrankungen des Bewegungsapparates an zweiter Stelle. Dass dies so kommen würde, hatte ich etwa 1980 auf epidemiologischen Daten begründet. Die Abhandlung ist im Jahre 1982 in einem Forschungsbericht des Bundesministers für Forschung und Technologie erschienen (zu lesen hier).

Warum meine damaligen Prognosen - leider - wahr geworden sind, kann man verstehen, wenn man sich die Hypothesen anschaut. Die erste hieß:

- Tätigkeiten, die in "freier" Körperhaltung ausgeübt werden können, zeichnen sich dadurch aus, daß bei den Beschäftigten weniger Erkrankungen des Bewegungsapparates auftreten.

Heute sieht man, dass nicht nur die Arbeit bei der Arbeit, sondern auch die Arbeit zu Hause krank machen kann: SMS-Daumen, Handy-Myopie u.v.a.m. Überfahren werden bei der Straßenüberquerung beim Daddeln auf dem Handy ist allerdings keine Krankheit. Die zweite Hypothese ist enger mit unserem Problem verwandt:

- Bei Tätigkeiten, bei denen eine stärkere Restriktion des Arbeitsvollzuges erfolgt, ist mit einer Zunahme von psychischen Erkrankungen, z.B. mit Psychosen zu rechnen.

Was die Menschen im Büro heute Lärm nennen, ist nichts anderes als eine ständige und beständige Störung der Arbeit durch die Nachbarn bei gleichzeitig ständiger Kontrolle der Leistung durch den Computer. Da bietet die Sichtverbindung nach außen eine willkommene Fluchtmöglichkeit. Doch das ist nur die eine, kleinere Hälfte der Wahrheit. Ich denke, die Stärkung der Abwehrkräfte des Körpers durch die Stabilisierung der circadianen Vorgänge im Körper. bildet die wichtigere Hälfte. Das hatte ich bereits bei der ersten Auflage von Licht und Gesundheit, 1990 angeführt.

Zu der Überzeugung, dass Arbeitsplätze mit Tageslicht und guter Aussicht höherwertig sind, bin ich übrigens nicht durch eine wissenschaftliche Arbeit gelangt, sondern durch (m)eine Dummheit. Ich hatte einer Behörde in Flensburg, die ein Großraumbüro betrieb, vor Jahrzehnten den guten Rat gegeben, die Fenster in den Ecken zuzumachen, damit man der Blendung auf den Bildschirmen Herr werden kann. Nur Tage später kamen die gleich mit acht Mann/Frau samt Architekt und Betriebsrat angereist. Sie erklärten mir "bei uns fängt die Karriere in der Mitte des Großraums an. Man arbeitet sich langsam zum nächsten Fenster. Von dort arbeitet man sich in die Ecke hoch. Und Sie wollen die Ecken zumachen?" Wenn sie Recht haben, haben sie Recht. Jetzt bewiesen mit einer Doktorarbeit.

Einen unfreiwilligen Beweis lieferte indes ein Organisationsleiter, der in einem Großraumbüro saß. Er war Herr über 3.000 Mitarbeiter, die in Düsseldorf in bester Lage fluchend in einem Großraumbüro saßen. Ich sollte Vorschläge ausarbeiten, die deren Situation verbessern sollten. Der Orga-Leiter sagte bei unserem ersten Treffen: "Sie dürfen alles vorschlagen, aber Fensterplätze für alle haben wir nicht." Stimmt. Zwei davon belegte er für sich.

Allerdings muss man sich heute fragen, in welches Fenster man sich eher verbeugt.