Welches Licht führt Insekten in den Tod?

In Licht 7/2018 wird von einem Experiment berichtet, das meine - und nicht nur meine - Meinung über die Insektenwirkung von Beleuchtung ändern könnte bzw. müsste. Allgemein glaubt man, die Anziehungswirkung auf Insekten sei eine Frage des Spektrums. Dieser Versuch sagt aber etwas anderes aus.

Als jemand, für den die Wirkung von künstlichem Licht auf die Natur schon von Kindesbeinen an interessant war, las ich den Artikel mit großem Interesse. Als Kind sah ich, wie - nicht wie Motten zum Licht fliegen - Fledermäuse an Gaslaternen jagten. Die waren umschwirrt von Insekten, und die Fledermäuse hatten schon längst ihre Jagdreviere draußen aufgegeben. Sie jagten bei uns in der Straße. Allerdings war der nächste Bach nicht weit und 100 Meter weiter begannen Felder. Auch Fische liebten das künstliche Licht. Ich fischte abends bis nachts an einer Laterne, die der weltberühmte Fotograph Ara Güler gerne fotografierte. Der trank seinen Tee nur einige Meter von der Laterne entfernt. Manchmal brodelte das Wasser voller Fische. Und auch die Fledermäuse kamen öfter vorbei, weil auch die Insekten auf die Laterne flogen.

Das Licht übte auch eine mittelbar fatale Wirkung auf den Blaufisch. Der ist so schlau, dass er weiß, dass eine senkrechte kleine Säule von Meeresleuchten, yakamoz genannt, eine Angelleine bedeutet. Daher fischt man den nachts mit einer Primus-Laterne, dessen Licht etwa einer 1 kW-Lampe gleicht. Lang ist es her. Heute ist die Laterne weg, weil es dort die ganze Nacht hell ist. die erste Brücke, die zwei Kontinente verbindet, brachte nicht nur der Laterne den Tod. Jetzt würden die Insekten auf die Brücke fliegen, die alles erleuchtet. Oder auf die bunte Moschee, erleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Wären noch welche da …

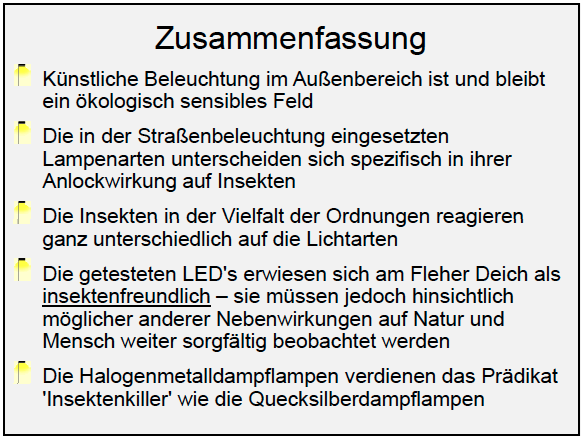

Damit man in Deutschland nicht die letzten Insekten auch der nächtlichen Beleuchtung opfert, fand der besagte Versuch statt. Die Testobjekte waren eine Na-Hochdrucklampe, eine Metallhalogenlampe, eine weiße LED und eine warme LED. Die Leuchten sollten so weit wie möglich gleich sein. Waren leider nicht, weil es damals (2011) nicht so starke LED gab.

Zunächst waren die Forscher überrascht, dass manche Insekten kaum Interesse an Licht zeigten. So wie Eintagsfliegen. Vielleicht lag es daran, dass sie abends auch ohne Licht tot sind. Aber auch Ohrwürmer hatten wenig Interesse gezeigt. Im Ohr ist es meisten auch dunkel, oder? Die beiden Entladungslampen haben sich als bessere Insektenkiller erwiesen, im Schnitt schnitt die Halogenmetalldampflampe stärker ab. Die weiße LED lockte fast doppelt so viele Insekten ins Jenseits als die warme, aber beide weniger als die Entladungslampen.

Die Forscher wollen aber der Lichtindustrie nicht den Gefallen tun und erklären, dass LED insektenfreundlicher wären. Das Ergebnis könnte dadurch zustande gekommen sein, dass deren Lichtstrom geringer war. Auf keinen Fall soll die Insektenwirkung nur dem Spektrum zugeordnet werden. Zudem ändert sich die Rangfolge der Leuchtmittel von Insekt zu Insekt. Außerdem macht das Material der Abdeckung viel aus.

Die Untersuchung klingt sehr anders als eine vom gleichen Forscher (Prof. Eisenbeis) durchgeführte Studie aus Düsseldorf (hier). Ob es was ausmacht, dass die neue Studie aus Frankfurt stammt? Damals (2014) hiess es:

Es werden also neue Forschungshorizonte eröffnet. Man sagt dann nicht mehr insektenfreundlich, sondern vielleicht ohrwurmfreundlich oder zikadenfeindlich? Allerdings scheint das Licht als Insektenkiller ohnehin weit abgeschlagen zu sein. Die Landwirtschaft soll in den letzten 30 Jahren bis zu 90% der Insektenpopulation leise vernichtet haben. Mal sehen, wie viele Insekten noch in Deutschland leben, wenn man endgültig geklärt hat, welche Lampen mehr Insekten anlocken. Wenn man lange genug forscht, könnte das Ergebnis heißen: Licht lockt keine Insekten (mehr) an.

Sag' mir wo die Leuchten sind, wo sind sie gebleiben?

In Licht 7/2018 fand ich eine kleine Meldung, die - hätte man sie in den 1980ern gelesen, einem Erdbeben gleich gekommen wäre. Jedenfalls in der Lichttechnik. Die kleine Meldung ist betitelt: "Verkauf des Leuchtengeschäfts". Na und? Es werden so viele Leuchtengeschäfte verkauft, dass eine Meldung in Licht schon übertrieben klingt. Der Chef des verkaufenden Unternehmens erklärt in dürren Worten eine (beinah) Pleite, aber richtig geschönt, wie Wirtschaftsleute so von sich geben, wenn was nicht rund läuft. Es heißt "Dank zahlreicher Maßnahmen hat sich die Ertragslage der Geschäftseinheit XX deutlich stabilisiert, sodass wir nun einen geordneten Verkaufsprozess anstoßen." Will sagen, wir sind an der Pleite vorbei geschrammt. Nun wollen wir den Laden endlich verkloppen. So drückt sich natürlich kein Industriekapitän aus, jedenfalls ohne viel viel Bier. Das Bier will er sich noch verdienen durch neue lukrativere Arbeit: "Wir werden künftig einen noch stärkeren Fokus auf wachstumsstarke Zukunftsgeschäfte haben." So kann man sich auch ausdrücken, wenn man nicht sagen will, man habe seine Zeit bislang leider mit Pillepalle vergeudet. Was diese neuen wachstumsstarken Zukunftsgeschäfte sein sollen, hat er nicht verraten. Hoffentlich macht er nicht das, was Nixdorf & Co., also das gesamte deutsche Computergeschäft einschließlich der einstigen Muttergesellschaft, betrieben haben, bis ihnen die Luft ausging: Zukunft verkaufen, wenn Leute funktionierende Computer brauchen. Heute.

Die Rede ist von einem Leuchtengeschäft, das in Traunreut getrieben wird. Als die Welt noch in Ordnung war, saß dort das Siemens Leuchtenwerk. Und ist wohl sitzengeblieben. Nur der Name hatte sich zwischendurch im Jahr 1997 modernisiert: SiTeCo hieß die Firma, seit Siemens glaubte, das Leuchtengeschäft gehöre nicht mehr zum Kerngeschäft. - Was das ist, will gerade der Konzernchef Jo Kaeser feststellen. - Sie fühlt sich der Tradition des Lichts verpflichtet. Und gibt ihren Daseinszweck so an: "Als richtungweisendes Unternehmen mit einer rund 150-jährigen Erfahrung hat Siteco die Beleuchtungstechnik entscheidend geprägt. Heute verbindet die Marke Siteco technologische Ideen mit Dienstleistermentalität und dem Gespür für das Machbare." Ich weiß leider nicht, ob bei den Scheidungspapieren stand, dass die die 150-jährige Tradition miterben durften. Könnte sein, denn die Mutter hat die nicht mehr.

Die neuen Herren im Hause waren nicht in der Tradition des Lichts. Nach Müntefering eher dem Profit zugetan. Er nannte solche Unternehmungen Heuschrecken, die weltweit Schrecken verbreiten, weil sie nur nach Heu aus sind. Dass der alten Mutter die Dienstleistermentalität in die Wiege gelegt wurde, womit sie das neue Kind sozusagen mit der Muttermilch aufgezogen hat, wird man leider auch nicht behaupten können. Sie war Teil eines Oligopols in Licht, das ist eine Form der Markbeherrschung, wenn es zu einem Duopol oder gar Monopol nicht reicht. Einige interessante Aspekte hatte ich bereits kommentiert (hier oder da). Da man einen Teil davon ziemlich eigenständig betreiben wollte, hat man das Geschäft säuberlich aufgeteilt: Das Leuchtmittel stellt Osram her, was darüber kommt, bestimmt die Lichttechnik. Und Siemens Lichttechnik wollte natürlich so ziemlich alles bestimmen, was und wie in Deutschland leuchtete. Das tat sie derart gründlich, dass die Jahrestagungen der Lichttechnischen Gesellschaft zu einer Art Katalog-Lesung mutierten. Für viele Jahre war für mich Tagung = Tiefschlaf, und sofort bei Beginn der ersten Diashow fielen mir die Augen zu. Übrigens: Einst benutzte man statt Diaprojektoren Epidiaskope. Man konnte den Katalog gleich darunter stellen, das Licht im Saal nicht nur Dimmen, sondern ganz schlafen legen. Das Auditorium tat dies von selbst.

Doch eines schönen Tages war das Geschäft mit Leuchten nicht mehr Kerngeschäft. So wurde SiTeCo geboren. Die Firma wurde noch einmal verkauft und kam 2011 … zu Osram. Seitdem baut Osram alles, d.h. Leuchte wie Leuchtmittel. Sagen wir mal, nahezu alles. Denn die LED wurden an Chinesen verkauft (Ledvance). Osram nannte sich zwischendurch Full Solution Provider (hier). Solutions (intern Lighting Solutions LS) leistete wohl Siteco, die auf den vielen neuen Websites von Osram immer weiter nach hinten gerückt ist. Jetzt hat wohl der Chef die Schnauze full. Lighting Solutions sollen nicht mehr mit Digital Lighting Solutions & Systems zusammen berichtet werden. Macht wohl schlechten Eindruck.

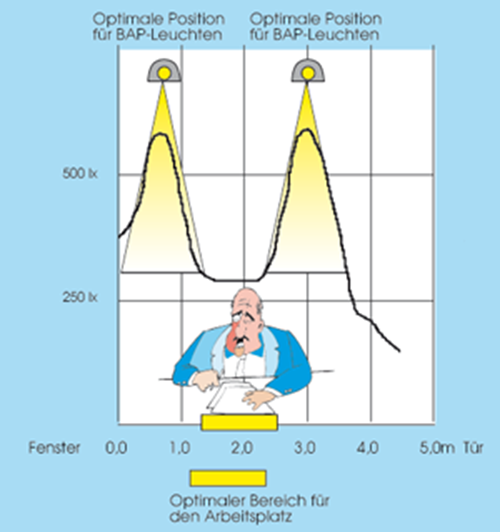

Langsam zum Mitschreiben: Osram baut keine Leuchten mehr. Ist wohl dann nicht mehr Full Solution Provider. In November soll der Vorstand am Kapitalmarkttag dem Verkauf die Ab-Solution erteilen. Schade. Einst war das jetzige Verkaufsobjekt so mächtig, dass lichttechnische Kongresse, wie gesagt, eher Lesungen aus ihrem Leuchtenkatalog ähnelten. Und das Wort des großen Vorsitzenden klang so kräftig, das auch die taubsten in der Branche hinhörten. So z.B. gab es in Deutschland nur ein Lichtkonzept: Allgemeinbeleuchtung. Das hieß in seiner Lesart, dass in einer großen Halle überall die selbe Beleuchtung herrschen möge, wenn auch nur ein einziger Arbeitsplatz die benötige. Sonst würden die unterschiedlichen Leuchtdichteverhältnisse zu einer Ermüdung der Mitarbeiter führen. Mitarbeiter*Innen waren mitgemeint. Gott verhüt's! Ermüdung muss immer vorgebeugt werden! Geniale Absatzstrategie. Die natürlich nicht so liefe ohne kräftigen Schub vom Gesetzgeber. Dafür mussten diverse Dokumente so formuliert werden, dass der Eindruck entstand, lichttechnische Normen seien so etwas wie Gesetze.

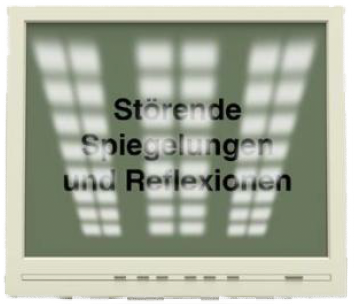

Das Genialste sollte aber noch kommen, Leuchten, die nicht leuchten. Dark Light hieß die Technik, die man schwupps in Bildschirmarbeitsplatzleuchte umtaufte. Die Branche moserte zunächst, weil sie eloxiertes Aluminium nicht so schnell biegen konnte. Als sie es gelernt hatte, war der Widerstand weg. Und es wurde Licht, Pardon, Norm. Und sie würden so glücklich mit ihrer Technik weiter so leben, wäre da nicht eine Diskrepanz zwischen Postulat und Physik: Mit den Leuchten kann man keine Allgemeinbeleuchtung produzieren. Ach was, so wichtig ist die Sache nun auch nicht. Dann heißt der Krempel halt arbeitplatzorientierte Allgemeinbeleuchtung. Und sie ist derart gründlich arbeitsplatzbezogen, dass in der Mitte des Arbeitsplatzes weniger Licht ankommt als am Ende.

Zu seiner Ehre muss ich aber hinzufügen, dass er die Pros und Cons der Technik veröffentlichte, bevor sie allgemein verfügbar war. Die Quelle liest nicht Erika Mustermann und auch nicht ihr Gatte Anton Mosermann, mosern taten die fachkundigen Leser aber auch nicht. Ganz dumm, dass ich einer davon war. Offensichtlich nicht ganz so fachkundig.

Man kann alle Leute einige Zeit

zum Narren halten und einige Leute allezeit;

aber alle Leute allezeit zum Narren halten kann man nicht.

Abraham Lincoln

DGUV-I 215-220 Nichtvisuelle Wirkungen von Licht auf den Menschen erschienen

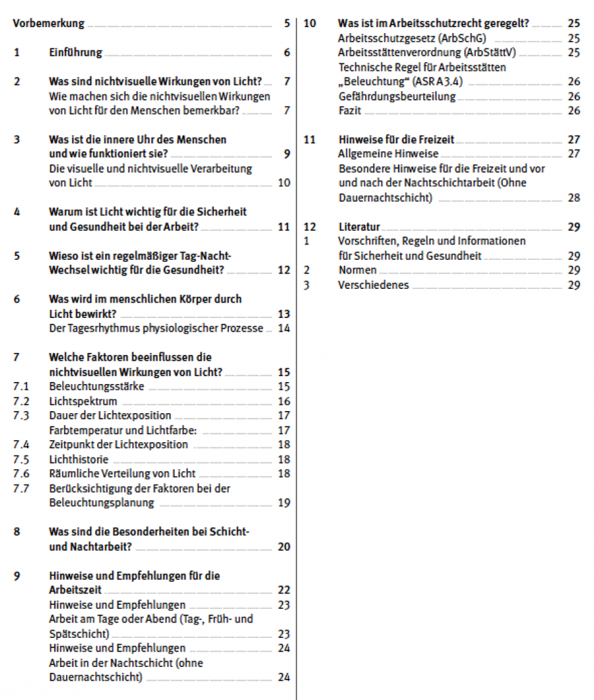

Nach längerem Warten ist die Informationsschrift der DGUV zu nichtvisuellen Wirkungen von Licht erschienen. Wie immer bei komplexeren Sachverhalten, kein Kommentar zum Inhalt. Die Schrift gibt es hier abzurufen (DGUV-I 215-220). Das Inhaltsverzeichnis ist unten abgebildet.

Ein Kommentar in eigener Sache zum Tenor: Nach dieser Informationsschrift ist die beste Medizin das Tageslicht. Künstliches Licht soll zur Tageslichtergänzung eingesetzt werden, "Wenn an Arbeitsplätzen kein oder nur wenig Tageslicht zur Verfügung steht …". Da sagt mein Herz hurra. Denn als wir das Projekt "Licht und Gesundheit" 1990 präsentierten (kompletter Bericht hier), lachten sich nicht wenige Experten kaputt, was man verschmerzen kann. Aber die Berufgenossenschaften kannten per Gesetz kein Tageslicht als Beleuchtung, weil es in der Arbeitsstättenverordnung fehlte. Das ging von 1975 bis 2004 so.

Die Sache mit Tageslichtergänzung ist noch viel älter und ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Der Erfinder des Begriffs war entweder mein seliger Kollege Dr. Georg Roessler oder unser beider Doktorvater Prof. Jürgen Krochmann. Oder vielleicht beide. Das Projekt wurde 1971 auf Geheiß der Lichtindustrie begraben, weil die auf dem Trip zum Großraumbüro und zum fensterlosen Arbeitsraum war. In Berlin wurden sogar 15 fensterlose Schulen gebaut. Damals fand die Arbeitsmedizin solche Ideen toll. Die Architekten, die welche gebaut hatten, bereits nicht mehr. Es hat lange gedauert, bis die Wahrheit den Experten um die Ohren gehauen wurde. Das waren unzählige Menschen, die niemand kennt. Aber auch die Mitarbeiter der Gewerbeaufsichten, die mit großer Vehemenz die Sichtverbindung nach außen in Betrieben durchsetzten. Bis ... ja bis sie 2004 aus der ArbStättV flog. 2016 war sie wieder zurück, und 2019 wird es eine ASR dazu geben. Selten haben zwei Forscher dem ganzen Volk einen solchen Dienst erwiesen.

Von Wahrheit zu Wahrheit hangeln

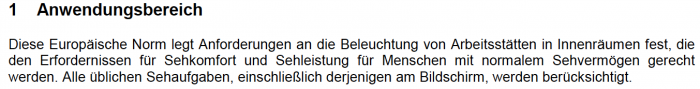

So ein Anwendungsbereich liest sich doch gut an? Oder? Für Leute, die gewöhnlich keine Normen lesen -- und das sind fast alle -- der Anwendungsbereich legt fest wozu eine Norm gut ist. Die hier gemeinte (DIN EN 12464-1) regelt die Beleuchtung von Arbeitsstätten in ganz Europa einschließlich aller, an denen Leute am Computer arbeiten. Wie löblich!

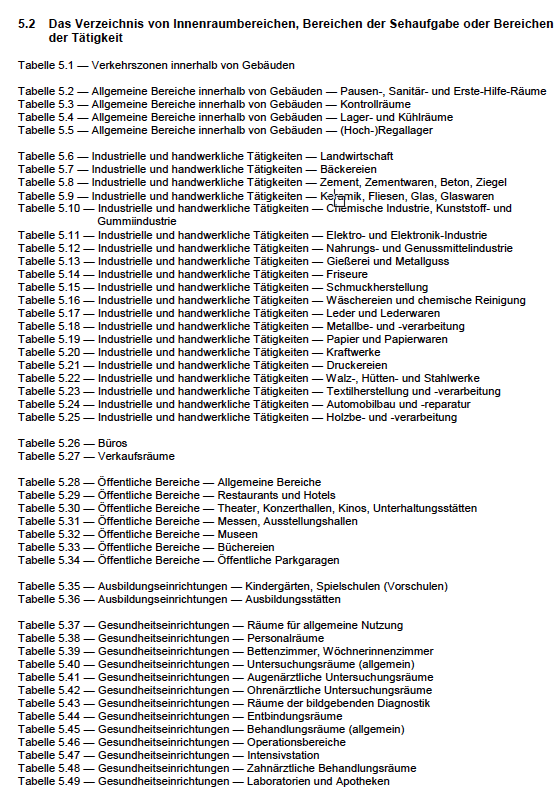

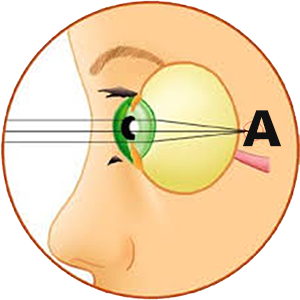

Leute, die Normen lesen oder gar anwenden, lassen sich von solchen Paragraphen nicht irritieren. Sie lesen eher die Anforderungen, da stehen knackige Zahlen, wie ein Fachmann es mal genannt hatte. So etwa 25 Seiten lang. Mich interessierte, wie man diese 25 Seiten mit Daten gefüllt hat. Na klar -- man bestimmt die Sehleistung, die man für eine bestimmte Sehaufgabe benötigt. Dann berechnet man, wie die Beleuchtung sein muss, damit der Sehleitung genüge getan wird. Tatsächlich hatte das mal einer getan. Der hieß Blackwell und untersuchte, wieviel Licht Piloten von Bombern benötigen, um nachts ihre Ziele erkennen zu können. So lange mussten die Phosphorbomben brennen. Blackwell bekam für seine Verdienste Medaillen von der US Luftwaffe und Navy. Dass die Ziele vornehmlich deutsche Wohnhäuser waren -- bitte vergessen. Spätere Untersuchungen von Bodmann zeigten, dass ein solcher Ansatz in der Arbeitswelt nur wenig Aussicht auf Erfolg hatte. Deswegen hat man in der deutschen Normung 1972 einen anderen Ansatz verfolgt (z.B. hier). Wer den Ansatz nicht mag, kann sich an die Arbeit machen und alle üblichen Sehaufgaben "Arbeitsplätze am Kupolofen und am Mischer" feststellen und die jeweils nötige Sehleistung. Abzuarbeiten sind 49 Tabellen mit 4 bis 26 Räumen/Arbeitsplätzen, die auf den Forscher warten.

Die Norm sagt aber auch heute noch Sehleistung. Sei's drum. Aber welche Sehleistung? Die für Menschen mit "normalem" Sehvermögen. Schön wär's, wüsste man was Sehvermögen ist. Heute sitzen am Bildschirm Mannschaften -- Pardon Frauschaften -- mit bis zu 70% Brillen bewaffnet, ohne die sie nicht mehr arbeiten können. Normales Sehvermögen?

Na, schön. Man wird doch nicht so zimperlich sein. Sehleistung ist Sehleistung! Oder? Leider nicht, die ist nämlich weicher definiert als sämtliche Gummiparagraphen der Welt: "Leistung des visuellen Systems, wie sie beispielsweise durch die Geschwindigkeit und die Genauigkeit gemessen wird, mit welcher eine Sehaufgabe gelöst wird" So steht es im Internationalen Wörterbuch der Lichttechnik geschrieben. Da alle Autoren davon weiße Haare und teilweise auch weiße Bärte hatten, muss das stimmen.

Man nimmt also alle "üblichen" Sehaufgaben - einschließlich solcher am Bildschirm -, Menschen mit "normalem" Sehvermögen, die es nur noch selten gibt, misst "beispielsweise" die Geschwindigkeit und Genauigkeit, mit der sie "übliche" Sehaufgaben lösen. Und leitet daraus 25 Seiten Anforderungen für alle möglichen Arbeitsstätten? Nein doch! Es kommt dazu noch Sehkomfort. Was das ist, steht in keinem Buch der Lichttechnik.

War das alles? Immer noch nicht. Die Norm sagt nämlich, dass zur Bestimmung der Anforderungen noch etwas berücksichtigt werden muss: "Die Anforderungen an die Beleuchtung werden bestimmt durch die Zufriedenstellung von drei grundsätzlichen Bedürfnissen des Menschen:

- Sehkomfort, bei dem die Arbeitspersonen ein Gefühl des Wohlbefindens haben; dies trägt auf indirekte Art auch zu einer höheren Produktivität und einer höheren Arbeitsqualität bei;

- Sehleistung, mit der die Arbeitspersonen in der Lage sind, ihre Sehaufgaben auszuführen, selbst unter schwierigen Umständen und über längere Zeiträume;

- Sicherheit.

Die hatte ich vergessen, die Sicherheit. Was ist bitte schön Sicherheit? Der Begriff ist derart klar, dass die internationale Normungsorganisation ISO die Verwendung des Wortes ohne weitere Bezeichner nicht zulässt. Man könnte z.B. betriebliche Sicherheit schreiben. Da man gemeinhin behauptet, Licht hätte was mit der Sicherheit bei der Arbeit zu tun, müsste man annehmen, der Arbeitsschutz wäre gemeint. Dummerweise steht in der Norm im Anwendungsbereich geschrieben, der Arbeitsschutz darf nicht gemeint sein. Den zu regeln, behält sich der Staat vor. Und in seiner ASR A3.4 steht ausdrücklich geschrieben, dass die Norm nicht satisfaktionsfähig ist: "ie DIN EN 12464 Teil 1 und 2 legen Planungsgrundlagen für Beleuchtungsanlagen fest, berück sichtigen aber nicht die Anforderungen, die an Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit zu stellen sind."

Bei so viel Klarheit kommen einem die Tränen. Vielleicht haben die Autoren der Norm doch was Haltbares zuwege gebracht. So z.B. einen Beitrag zur Nachhaltigkeit von Arbeitsstätten. Da wurde ich fündig (hier). Den Sehkomfort haben sie wohl nicht umsonst in den Katalog der Beliebigkeit aufgenommen. Ein leibhaftiges Ministerium beschäftigt sich damit (mehr hier). Leider, leider schätzt das Ministerium die Norm nicht allzu hoch, hier die Bewertungsliste:

- 14 Kombinierte Beleuchtung aus direktem und indirektem Anteil mit individueller Einzelplatzregelung

- 10 Kombinierte Direkt-Indirektbeleuchtung

- 7 Einhaltung der Normen

- 0 Keine individuelle Beleuchtung

Ergo: Wenn man die Normen einhält, bekommt man bei dem Sehkomfort die halbe Punktzahl. Eigentlich gar keine Punkte, denn in der gennanten Norm gibt es keine Spur von individueller Beleuchtung. Also 0 Punkte, setzen! (zu dem Kriterien für visuellen Komfort Übersicht DGNB Visueller-Komfort)

Es geht hier nicht um den Bart des Propheten, sondern um 40% der elektrischen Energie, die ein Büro verbraucht oder 15% des Stroms, den Deutschland verbraucht. Man verspargelt die Republik, um Strom aus dem Wind zu machen, baut 3000 km Tunnel, um den in den Süden zu bringen. Oder vernichtet 12.000 Jahre alten Forst, um Futter für Kraftwerke zu fördern. Und dann schüttet man den ganzen Strom über den Büroteppich. Wofür? Steht oben! Was hier nicht steht, ist die Empfehlung Ihrer BG (DGUV-I 215-220), die genau an diesem Tag veröffentlicht wurde: Wollen Sie, dass Ihre circadiane Rhythmik in Takt bleibt, hilft z.B. das Abschalten nicht benötigter Lichtquellen. Das ist aber ganz schön individuell.

Warum soll eine Beleuchtung überhaupt individuell sein? Man könnte einfach darum sagen. Wenig höflich. Einen simplen Grund hat die Lichttechnik vor über einem halben Jahrhundert erarbeitet: Die Präferenz von Menschen für Beleuchtungsstärke variiert von 20 lx bis 20.000 lx. Allein diese Erkenntnis dürfte als Grund für die Anforderung nach Individualität reichen. Aber auch die Sehaufgaben ändern sich ständig während des Tages, die Augen während der Jahre. Man sollte eher den Spieß umdrehen und fragen, darf die Beleuchtung von Arbeitsstätten für alle gleich sein? Von mir aus. 0 Punkte dann.

Visueller Komfort - Vom Bla Bla zur Messbarkeit

Kann man durch sich selbst lernen? Vielleicht. Ich habe heute erlebt, dass es geht. Ich suchte im Internet nach dem Begriff "visueller Komfort" und fand nur bla bla. In meiner Verzweiflung bemühte ich meine Suchmaschine Houdahspot auf dem eigenen Rechner (leider nur für Macs verfügbar) und fand Erleuchtung. Man kann visuellen Komfort tatsächlich messbar machen. Und Gebäude danach beurteilen.

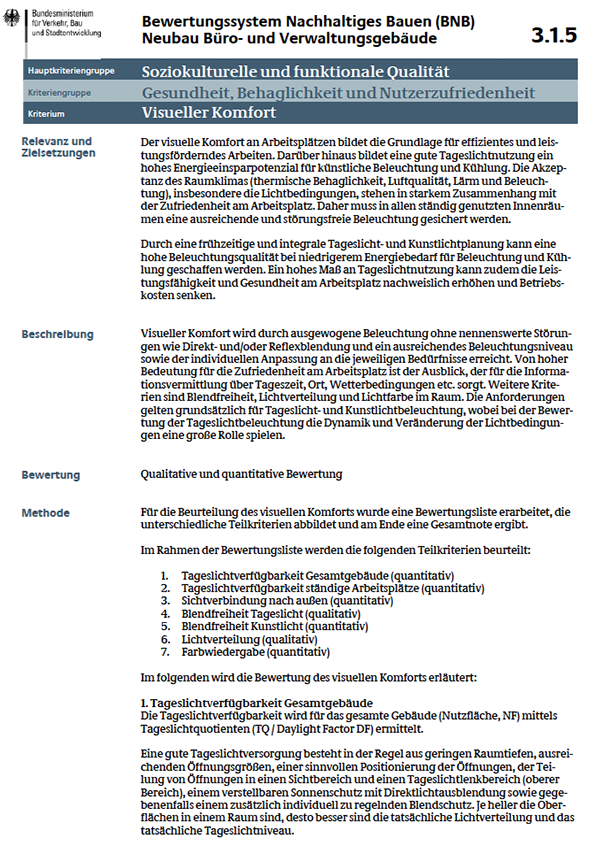

Das leuchtende Wunder hat - kaum zu glauben - ein Ministerium fertiggebracht. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS). Natürlich nicht allein, denn Bundesministerien sind Köpfe, die auch Hände und Füße brauchen, um eine Krebbel zu backen. Na ja, etwas Verstärkung für das Gehirn muss auch dabei sein. Die Helfer waren das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB). Das gesamte Konzept, wie es heute aussieht, findet man hier (sehr empfehlenswert). Den Teil, der den visuellen Komfort angeht, hatte ich vor Jahren in einem Artikel kommentiert. Das Manuskript findet sich hier Visueller Komfort. Die Version des BNB, die meinem Artikel zugrunde lag, findet sich BNB_BN_315-2011.

Wo ist der Unterschied zu bla bla? Das Ministerium wollte einen Leitfaden entwickeln, wonach man bestehende Gebäude auf Nachhaltigkeit prüfen bzw. die Planung neuer auf Nachhaltigkeit trimmen kann. Da hilft es nichts, zu fordern, dass ein Bürogebäude menschengerecht sein möge. Man muss es messbar machen. Und so, dass einer weiß, wann er besser handelt. Gut handeln geht leider nicht, denn man kann nicht alles erfüllen, was einem zum Thema Nachhaltigkeit oder menschengerechter Gestaltung einfallen könnte.

Der "visuelle Komfort ist Teil der „ Soziokulturellen und funktionalen Qualität“ und deren Untergruppe „Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit“, was naturgemäß Teil des Gesamtkonzepts ist. Von den 100 Punkten gehen 16 für die „Tageslichtverfügbarkeit Gesamtgebäude“, 14 Punkte für die „Tageslichtverfügbarkeit ständige Arbeitsplätze“ …

Im Rahmen der Bewertungsliste werden die folgenden Teilkriterien beurteilt:

- Tageslichtverfügbarkeit Gesamtgebäude (quantitativ)

- Tageslichtverfügbarkeit ständige Arbeitsplätze (quantitativ)

- Sichtverbindung nach außen (quantitativ)

- Blendfreiheit Tageslicht (qualitativ)

- Blendfreiheit Kunstlicht (quantitativ)

- Lichtverteilung (qualitativ)

- Farbwiedergabe (quantitativ)

Welche künstliche Beleuchtung erfüllt das Kriterium am besten? Hier die Bewertungsliste:

- 14 Kombinierte Beleuchtung aus direktem und indirektem Anteil mit individueller Einzelplatzregelung

- 10 Kombinierte Direkt-Indirektbeleuchtung

- 7 Einhaltung der Normen

- 0 Keine individuelle Beleuchtung

Ach ja! Gerade habe ich eine Beleuchtung begutachtet, die mit Schwarmintelligenz arbeitet. Man kann sie weder ein- noch ausschalten, sie regelt sich selbst. Niemand sagt aber, wie. Sie ist nur in einer einzigen Position über dem Tisch blendfrei, und das nur dann, wenn man aufrecht sitzt und nach unten guckt. Das Lichtniveau bestimmt die Handtasche, wenn man sie auf dem Tisch dort platziert, wo eigentlich nichts sein sollte. Der Tageslichtsensor erfasst einen kleinen Bereich, wo der Tisch erfahrungsgemäß leer ist. Wenn man die Handtasche dorthin packt, bekommt man mehr Licht. Packt man ein Blatt Papier dorthin, weniger. Wer traut sich, den visuellen Komfort bei einer solchen Beleuchtung zu bewerten. Kleiner Tipp für die Weiterentwicklung des BNB Bewertungssystems: Man kann Punkte auch abziehen.