Tod den Viren - Licht desinfiziert

Not macht erfinderisch. Seitdem ein Virus alle Nachrichtensendungen gekapert hat, kommen Meldungen über die biologischen Wirkungen der Beleuchtung kaum noch in die Medien. Das soll sich nun ändern. Eine Firma, die eine - einstmals verbotene - Ikone der Beleuchtung geschaffen hat, begibt sich auf den Kampfpfad der Virenjäger.

So lese ich auf der Website von Stylepark: "Desinfektion hat an vielen Arbeitsplätzen und öffentlichen Orten in den letzten Monaten eine neue Dimension angenommen: Um eine Verbreitung des Coronavirus zu vermeiden, nehmen Unternehmen aktuell einen großen Aufwand auf sich. Artemide bietet mit der neuen Lichttechnologie "Integralis" eine Unterstützung in der Desinfizierung von Flächen, die gleich zwei Funktionen erfüllt: Beleuchtung und Hygiene."

Ich weiß nicht, ob die Marketingmaschine der Firma nicht auf den längst abgefahrenen Zug gesprungen ist oder Neuland beschreibt. Wie dem auch sei, es wird berichtet, dass das Forschungsteam noch vor dem Eintritt von Covid-19 ins Rampenlicht den richtigen Riecher hatte: "Die Kompetenz in der Lichtforschung ist bei Artemide tief verwurzelt und so arbeitete das Team bereits vor Ausbruch von Covid-19 an einer Beleuchtungslösung die eine schonende Keimreduktion bietet und zum Wohlgefühl beiträgt – ganz im Sinne ihrer Philosophie 'The Human Light'."

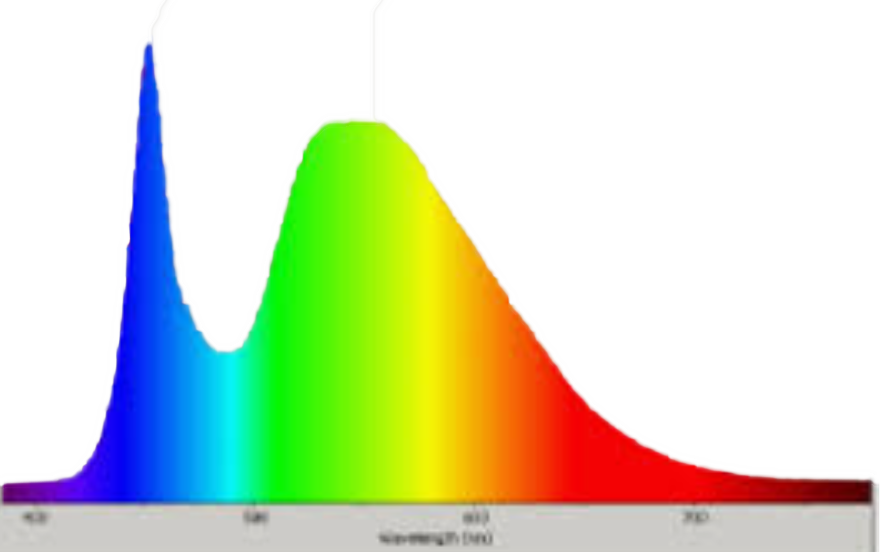

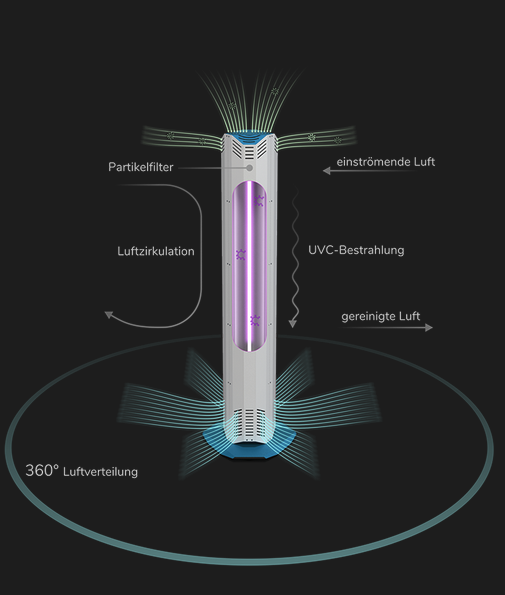

Wie dem auch sei, wird Licht aus LEDs als Killerstrahl - allerdings nur für Killerviren - eingesetzt. Violettes Licht mit einer Wellenlänge um 405 nm soll Bakterien, Pilze und Schimmel vollständig abtöten. Da wären aber noch die Viren außen vor. Denen rückt die Beleuchtung mit nicht sichtbarem Licht - das geht eigentlich nicht, Licht ist immer sichtbar - mit UV-C (254 - 275 nm) zu Leibe. Allerdings wäre UV-C für Menschen nicht untödlich. Deswegen findet diese Desinfektion in Abwesenheit von Menschen statt. Also wenn die in Home Office sind?

Ich lese bei prooffice.de: "Unterschiedliche Lichtemissionsspektren tragen zu einer gesteigerten Desinfektionswirkung bei, ohne den Raum oder dessen Oberflächen zu schädigen." Was mit den Benutzern des Raums? Das ist wohl auch geregelt: "Das intelligente Leuchtensystem passt darüber hinaus automatisch die Intensität an die Umgebung und Aufenthaltsdauer der Personen an. So findet die maximale Bestrahlung in öffentlichen Räumen, wie Schulen, Museen oder Geschäften nachts statt, während die Leuchten am Tag normales Licht abgeben. Auch ein intermittierender Modus, der durch Bewegungssensoren aktiviert wird, ist möglich."

Das ist eine andere Qualität als bei den UV-C-Leuchten, die Luft desinfizieren (mehr hier). Die arbeiten auch in Anwesenheit des Menschen und behalten ihr Licht schön für sich. Man kann welche auch zur Desinfektion von Oberflächen einsetzen. Allerdings mit viel Vorsicht. Etwa so (aus EuroEyes):

"Grundsätzlich gilt Folgendes:

- Vor der Anwendung: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung ausführlich und befolgen Sie die Anweisungen genau.

- Im Gebrauch: Wenn das UV-Licht eingeschaltet wird, muss das gesamte Personal den Desinfektionsbereich verlassen und Türen und Fenster schließen, um Verbrennungen der Augen und der Haut durch UV-Licht zu vermeiden.

- Nach dem Gebrauch: Schalten Sie das UV-Licht rechtzeitig nach der Desinfektion aus. Idealerweise öffnen Sie die Türen und Fenster und lüften 30 Minuten lang, bevor der Desinfektionsbereich betreten wird."

Ich habe versucht, herauszubekommen, was Leuchten, die eine Entkeimung oder Desinfektion erreichen können, an Zulassungskriterien erfüllen müssten. So neu sind sie ja nicht. In der Hand von Profis leisten sie seit Jahrzehnten gute Dienste. Ob man sie in die Hände von Laien geben darf, ist mir nicht klar. Am besten informiert man sich auf der Website von Profis (Bundesamt für Strahlenschutz). Dort wird aber aber allgemein informiert und auf die BAuA verwiesen (hier), wenn es sich um den Arbeitsschutz handelt. Wenn Sie auf den Link klicken, landen Sie auf der BAuA Seite "Aktuelle Informationen zum Coronavirus SARS-CoV-2". Danach sind Sie auf sich allein gestellt. Denn es gibt viel zu lesen. Bei der DGUV habe ich leider nichts gefunden außer der Info zur Benutzung von Desinfektionsgeräten für Wasser. Das ist aber was für Profis.

An ihren Worten soll man sie erkennen

Von Quantität haben sie Ahnung. Keine Ahnung, was sie von Qualität halten.

Die dunkle Seite des Lichts 2019

Der Cyberlux-Beitrag vom 2009 "Lichtverschmutzung - Die dunkle Seite des Lichts" hat viele Nachfolger gefunden. Hier einige Videos mit Bewegtbildern. Wer lieber liest, kann sich hier weiter informieren. cyberlux oder downloaden.

https://www.youtube.com/watch?v=Bn9FRKDCAUw

Die dunkle Seite des Lichts 2013

Corona und Licht - Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker II

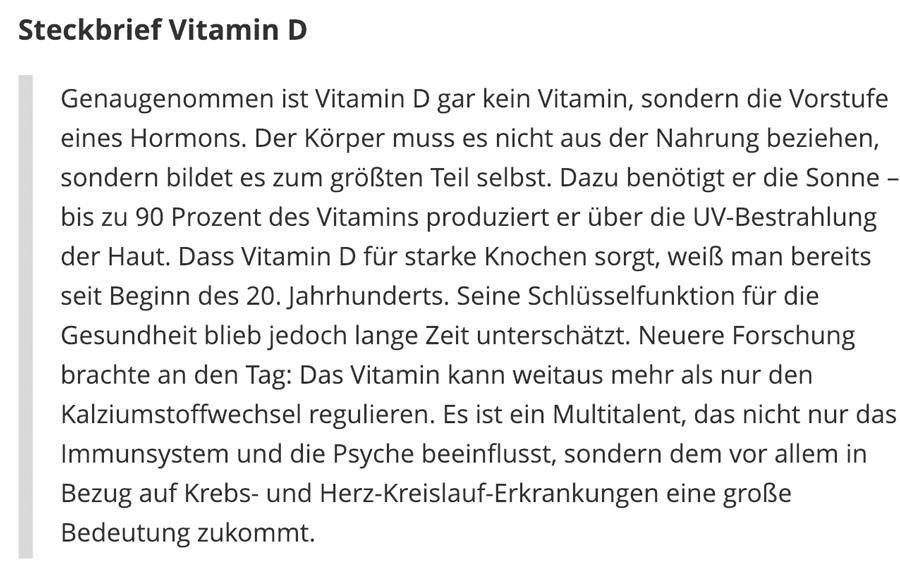

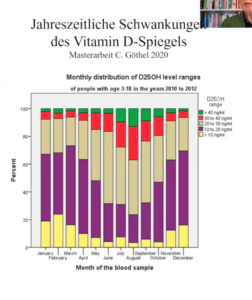

Vor ein paar Tagen hatte ich das Thema Vitamin D und Corona bearbeitet (hier). Die Sache sieht manch Anderer weitaus dramatischer als ich. Allerdings kann man sie nicht dramatisch genug sehen. Denn die Warnung gilt: Wenn man mögliche Folgen eines mangelnden Vitamin D-Spiegels nicht ernst nimmt, kann der nächste Sommer ohne uns kommen.

Heute erreichte mich eine Nachricht von einem Prof. Spitz, der uns von einer Tagung Vitamin D-Update bekannt war (hier). Die Liste der damaligen Themen, bei denen die Rolle von Vitamin D besprochen wurde, war wahrlich imponierend:

- – Krebsvorbeugung (z. B. Brust-, Dickdarmkrebs)

- – Blutdrucksenkung bei Hypertonie

- – Reduktion von Diabetes mellitus Typ 1 und 2

- – Stabilisierung der Herzkraft bei Herzinsuffizienz

- – Verringerung von Atemwegsinfekten

- – Stärkung der Muskelfunktion

- – Schutz der Nervenzellen bei MS

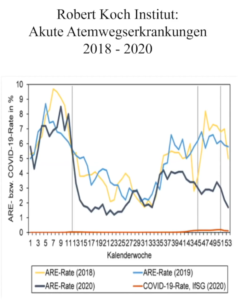

Von besonderer Bedeutung ist der Einfluss von Vitamin D auf das Immunsystem, das Herz-Kreislauf-System, den Glucose- und Fettstoffwechsel sowie auf die Zelldifferenzierung und das Zellwachstum. Genau das ist das Thema des Videos von Prof. Spitz in Verbindung mit der derzeitigen Pandemie. Die Impfung, so man sie irgend wann hoffentlich bekommt, hilft gegen Covid-19, Vitamin D ist die Gesundheitspolizei, die unser Körper über Millionen Jahre entwickelt hat. Er zeigt, wie die akuten Atemwegerkrankungen und der Mangel an Vitamin D über die Jahreszeiten korrelieren.

In welchem Maße Vitamin D Opfer von Covid-19 schützen kann bzw. hätte schützen können) läßt sich an einer Studie aus einem Altenheim demonstrieren.

Geschwindigkeit ist (keine) Hexerei - Manchmal teuflisches Zeug

Man stelle sich vor: Man kommt in die Warte eines Kernkraftwerks und alle Anzeigen stehen auf Rot. Das sind nicht 5, nicht 50, sondern auch mal über 10.000. Wenn gefühlt alle aufleuchten, im Fachjargon Weihnachtsbaum, steht nicht ein gesegneter Tag bevor, sondern möglicherweise eine sich anbahnende Katastrophe. Und man durfte nicht handeln, ehe der Fehler von einem Drucker bestätigt wurde. Denn Computer galten als unzuverlässig, mit ihnen ihre Anzeigen auf dem Bildschirm.

Als ich den Alltag in so einem Raum betrachtete, fand ich die Zahl der Alarme einfach zu hoch. Der Betriebsleiter fragte mich schnippisch, ob ich seine Anlage kennen würde. Ich meinte, nein, aber ich würde die Leute kennen, die solche Anlagen konzipieren. Die würden keine Technik bauen, die minütlich Alarme spuckt. Das gab dem Mann zu denken, und er ließ die Sache untersuchen. Paar Wochen später hatte sich die Zahl der Alarme mehr als halbiert. Wie? Die Ursache war eine Sicherheitsvorkehrung: jeder wichtige Wert wird von drei unabhängigen Sensoren erfasst und gemessen. Wenn diese etwas Unterschiedliches anzeigen, gibt es einen Alarm. So weit, so gut. Aber wieso gab es mehr als doppelt so viele als nötig? Dafür sorgte eine Elektronik, die eine ältere abgelöst hatte. Sie war viel schneller, wie in der Elektronik üblich. Für die vorliegende Aufgabe war sie allerdings zu schnell. Wenn man in einem großen Kessel den Wasserstand misst, wird man nie den gleichen Wert an drei Stellen messen, wenn man in Nanosekunden und Millimeter genau misst. Das Wasser ist nie so ruhig. Anders, wenn man in Sekunden misst oder noch etwas langsamer. So konnte man die angeblichen Fehler halbieren. (Wie man den Rest noch weiter reduzieren konnte, erzähl ich ein andermal.)

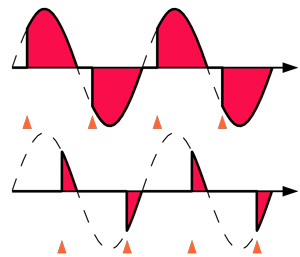

In der Lichttechnik haben wir mit einem ähnlich gelagerten Fall zu kämpfen. Hier muss man aber etwas anderes tun, als die Elektronik langsamer stellen. Es handelt sich um die Fluktuation der Lichterzeugung von LED. Während sich Glühlampen nicht allzu schnell um die Wechselspannung scheren, und Leuchtstofflampen zwar viel schneller, aber immer noch langsam genug, reagieren, sind LED verdammt schnelle Elemente. Man kann sie bei Datenraten von bis zu 100 Mbit/s einsetzen. Ihr Licht steigt praktisch trägheitslos an und fällt leider ebenso schnell ab. Und geht dabei auch durch Null, was bei konventionellen Leuchtmitteln nicht möglich ist.

Die Sache ist problematisch in der KfZ-Beleuchtung (hier), aber insbesondere für Leute, die harte Arbeit am Bildschirm verrichten. Ihre Regelung vom Bildschirm (Helligkeit), gesetzlich vorgeschrieben (ArbStättV), funktioniert leider meist wie unten beschrieben. Übrigens, auch für die Beleuchtung ist die Qualität gesetzlich vorgeschrieben.

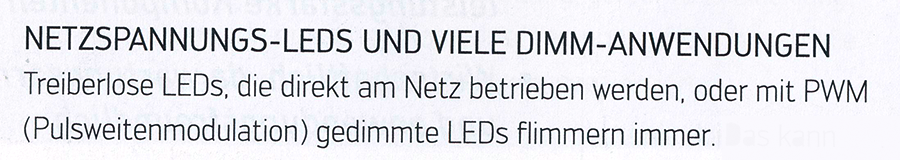

Die einfachste Helligkeitsregelung, deswegen sehr beliebt bei Herstellern, funktioniert mit An- und Ausschalten der Diode. Die Länge des eingeschalteten Signals zu der des ausgeschalteten ergibt dann die Helligkeit. Daher der Name Pulsweitenmodulation (PWM).

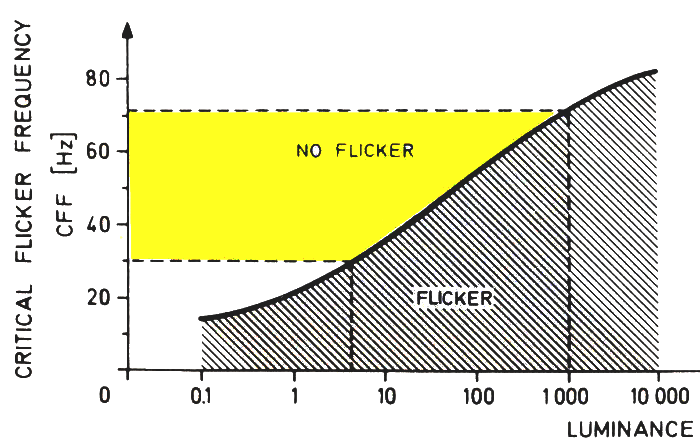

Steuerungen, die das Licht dimmen, müssen schnell genug sein, damit das Auge die dunkle Phase nicht merkt. Die Frage ist, wie schnell. Das hängt davon ab, was man vermeiden will. Flimmern, Flackern, oder … Üblicherweise ging man früher davon aus, dass eine Frequenz oberhalb der Flimmerverschmelzungsfrequenz (FVF) hinreiche. In der Literatur konnte man dafür Werte von 20 Hz bis etwa 50 Hz lesen. Das hängt von vielen Faktoren ab, insbesondere von der Helligkeit und Größe des Objekts. Das Bild rechts zeigt in etwa die Grenze für normale Bildschirme, die bei 71 Hz liegt. Gesunde Menschen mittleren Alters, die unbewegt auf den Bildschirm gucken, mögen damit zufrieden sein. Damit darf sich aber kein Arbeitgeber zufrieden geben. Denn nicht wenige Mitarbeiter setzt man der Gefahr aus, Kopfschmerzen oder Migräne zu bekommen.

(3) Die Helligkeit der Bildschirmanzeige und der Kontrast der Text- und Grafikdarstellungen auf dem Bildschirm müssen von den Beschäftigten einfach eingestellt werden können.

(6) Die Beleuchtungsanlagen sind so auszuwählen und anzuordnen, dass dadurch die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten nicht gefährdet werden.

Leider berücksichtigt das Bild zwei Dinge nicht: Alter des Beobachters und Sehaufgabe. Bei jüngeren Menschen kann der Wert bei über 100 Hz liegen. Und diese sind empfindlicher Gegen Kopfschmerzen. Aber das Entscheidende ist die Sehaufgabe. Guckt ein Mensch stur auf eine Stelle auf dem Bildschirm, merkt er möglicherweise kein Problem. Bewegt sich sein Auge häufig, kommt es zu einem "Stroboskopeffekt". Den kennt man von alten Monumentalschinken mit römischen Kampfwagen, deren Räder sich erst langsam drehen, dann stehen bleiben, dann aber auch noch rückwärts drehen. Will man den Effekt vermeiden, muss sich das Licht sputen, bis zu 1.000 Hz können erforderlich sein. "Für eine wahrnehmungsgerechte Beleuchtung, die mittels PWM gedimmt wird, ist demnach eine PWM-Frequenz um 700 Hz erforderlich." heißt es in einer Arbeit, in der ein Doktorand der Sache auf den Grund gegangen ist.

Wer sich eingehend mit dem Problem befassen will, mag die gelinkte Doktorarbeit lesen (hier): Flimmereffekte von pulsweiten-modulierter LED-Beleuchtung von Dmitrij Polin. Wer dazu keine Lust hat, sollte sich Monitore oder Beleuchtungen ohne PWM kaufen.