Posts Tagged: LED

Ein paar kleine Lichtsünden, an denen mancher ewig leidet

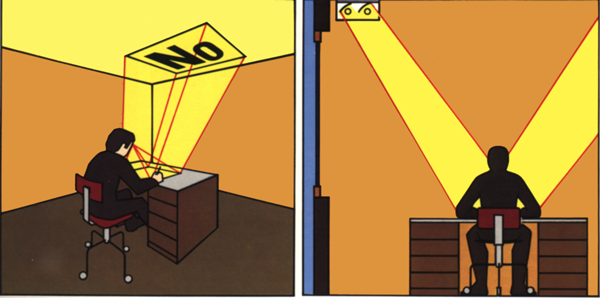

Gerade sind mir ein paar Bilder in die Hand gefallen, die zeigen, wie man als "Laie" zum schlechten Image des Lichts im Büro beitragen kann. Wie man es besser macht, wusste man schon vor 50 Jahren, vielleicht auch vor 70. Ich will kurz erklären, was das ist, wie sich das auswirkt und warum man es immer wieder sehen kann.

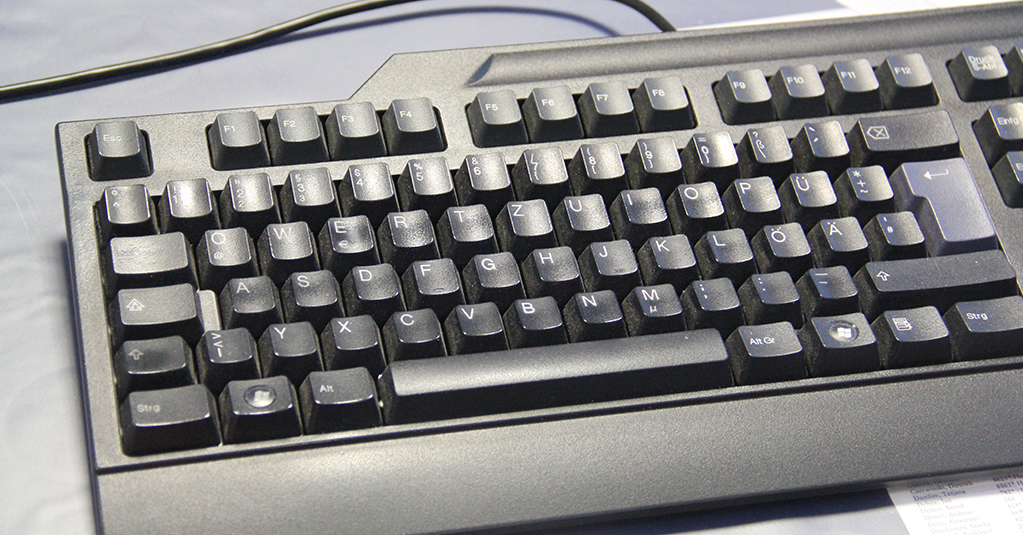

Diese Tastatur leidet exakt unter der gleichen Krankheit wie seine Vorfahren aus den 1960er Jahren. Sie blendet. Damals sagte man, Sekretärinnen schrieben blind. Es wurde nachgewiesen, dass sie trotzdem geblendet werden. Man fühlt abends so, als wäre man den ganzen Tag hat schlecht sehen müssen. Es gibt zwei Lösungen, eine gute und eine schlechte. Die gute ist, man macht sie einfach heller. Die schlechte ist, man erzählt den Leuten, sie sollen ihre Arbeitsplätze zwischen den Leuchten platzieren. Das erzählte man schon vor 50 Jahren. Hilft aber nichts. Schlimmer noch; die Hersteller von Tastaturen nehmen dies zum Anlass, dass der Missetäter nicht ihr Gerät ist, sondern die Beleuchtung. Vor 40 Jahren wurde das GS-Zeichen für Bildschirme eingeführt, das Geräten mit solchen Tastaturen verwehrt blieb. Danach gab es 1990 die Bildschirmrichtlinie der EU, die den Tastaturen das Glänzen verbot. Seit 2016 haben wir die Arbeitsstättenverordnung, die eben dasselbe tut. Dennoch bauen world class manufacturer das Zeug auch im 21. Jahrhundert.

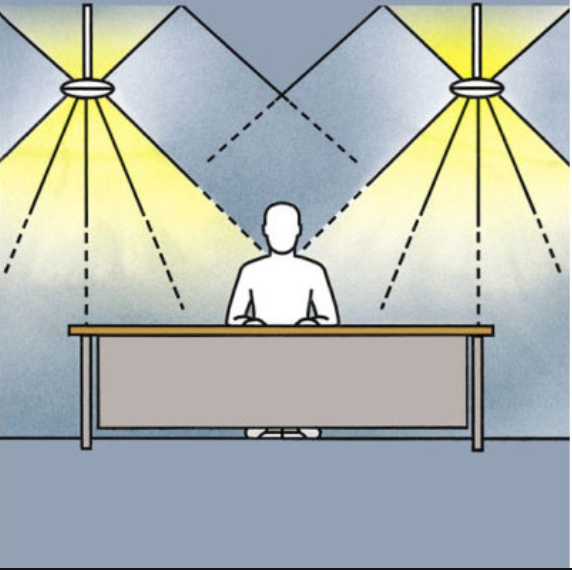

Dieser Raum leidet nicht an Armut, sondern am Gegenteil. Er wurde als schicker Raum für einen Vorstand gebaut und befindet sich in einem berühmten Gebäude. Auch wenn es danach ausschaut, dass hier keine Beleuchtung ist, gibt es eine, und diese ist gerade an. Die blendenden Fenster zeigen keinen gleißenden Himmel im Juni, sondern einen Novembertag. Wo liegt das Problem? Der Raum wird durch Tiefstrahler aus der Decke beleuchtet, deren Gehäuse außen, und der Reflektor innen (teilweise) schwarz sind. Die Möbel sind ebenfalls schick schwarz. Bereits Lichttechniker im 2. Semester würden weder die Möbel noch die Wände so gestalten. Um die Leuchten so nicht verwenden zu wollen, muss man zwei Semester weiter studiert haben.

Den Lichtplaner, der dieses Werk signieren würde, gibt es vermutlich nicht. Auch ein simpler Elektromeister würde den Auftrag nur unter Protest erledigen "Aber nur auf Ihre Verantwortung!" Dass man so etwas nicht tun darf, stand in den Beleuchtungsnormen etwa 1972. Vielleicht war es früher. Das Wissen, dass man es nicht tut, ist wesentlich älter. Ob man so etwas auch in neuerer Fassung finden kann?

Man kann! Diese Decke hängt in einem Gebäude, bei dessen Planung Geld keine Rolle gespielt hat. Die Sünde, Leuchte gegen einen schwarzen Hintergrund setzen, war als solche in den 1940ern bekannt. Warum macht man so einen Unsinn? Eigentlich ist die Decke nicht schwarz, sondern die Füllung der Betonschlitze der Decke. Das ist wegen Akustik. Das Material ist dummerweise schwarz. Und die Decke sieht schwarz aus, weil kein Licht darauf fällt. Aber warum baut man eine Decke so, dass sie so akustisch wirksam ist, dass man Dämmmaterial braucht? Das ist eine Multifunktionsdecke und sorgt für Heizung und Kühlung. Leider, leider, ist die schallhart.

Menschen, die in solchen Räumen arbeiten müssen, klagen nicht primär über die Beleuchtung. Die anderen Faktoren, Akustik und Klima sind da noch schlimmer. Was tut man dann? Man kauft silent rooms und baut die in den open space ein. So hat man endlich seine Ruh'! Was ist dann mit open space? Ist nicht mehr open.

Wieso macht man eigentlich Fehler im 21. Jahrhundert, die vor der Mitte des 20. bekannt waren? Weil man Mitte des 20. Jahrhunderts welche aus dem 19. wiederholt hat? Als Büroberater muss man eben innovativ sein. Da kann man sich nicht einfach hinsetzen und lesen, was man alles so falsch machen kann. Auch wenn alles, was ich hier geschrieben habe, bereits in einer kleiner Broschüre aus 1970 zu finden war. Wahrscheinlich viel früher, denn die aus 1970 ist die 18. Auflage. Und das Wissen passt auf eine halbe Seite.

Das sind paar Bilder, die die Sünden der "Kreativen" - Architekten, Designer - aufzeigen. Schuld für den Benutzer ist …? Was denn sonst, die Beleuchtung.

Corona und kein Ende - Hilft Vitamin D? Wenn ja, wem?

Heute werden die Weichen in die Zukunft gestellt. Das "Corona-Kabinett" mit der Bundeskanzlerin als Hauptdarsteller:in und 16 Laienschauspielern, Pardon Ministerpräsidentin:nen nebst diverser Virologin:nen werden vermutlich bis Mitternacht diskutieren, wie lange wir noch eingesperrt bleiben. Wie einfach wäre es, wenn man einfach welche Pillen nehmen würde und … Alles wäre vorbei!

Das haben sich wohl Hersteller von Vitaminpillen auf die Fahnen geschrieben, so sinngemäß "Vitamin D gegen Corona!" Oder so. Nun hat sich die DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung), bislang in keiner Personality-Show (amerikanisch Vanity Fair) aufgetreten, eingeschaltet. Gestern stand im Spiegel Online

In Wirklichkeit handelt es sich um eine schon seit einem Monat vorliegende Fachinformation, mit der die DGE die Wirksamkeit von zusätzlichen Mittelchen untersucht hat, die jetzt beworben werden. Wer die damit beauftragt hat, steht nirgendwo. Es war aber bestimmt nicht die Pharmaindustrie, die gerade ihre Pillen öffentlich bewirbt. Die wäre nämlich ganz schön doof. Denn man kann mit Vitamin D-Pillen pro Frau oder Knabe gerade mal 20 € Umsatz machen, im Jahr, während Krebsmedikamente für eine einzelne Therapie im Monat 20.000 € bringen können.

Es handelt sich vielmehr um eine nüchterne Analyse, eine Meta-Studie. Ihr Fazit lässt sich wirklich nicht als Teil einer 100 Sekunden-Sendung oder gar einer Schlagzeile verwenden. Hier ist die:

Bei fehlender endogener Synthese liegt der D-A-CH-Referenzwert für die Zufuhr von Vitamin D bei 20 µg/Tag; damit wird ein adäquater Vitamin-D-Status (25[OH]D ≥ 50 nmol/l im Serum) gewährleistet. Gerade in den Wintermonaten reicht in unseren Breitengraden die UVB-Strahlung für die Vitamin-D-Synthese in der Haut nicht aus, wodurch sich in dieser Zeit die Häufigkeit einer unzureichenden Vitamin-D-Versorgung deutlich erhöht. Eine Supplementation von Vitamin D in Höhe des Referenzwerts kann daher zur Sicherstellung eines adäquaten Vitamin-D-Status erforderlich sein. Unter der Voraussetzung, dass ein kausaler Zusammenhang besteht, hätte ein adäquater Vitamin-D-Status einen präventiven Effekt auf das Risiko einer SARS CoV-2-Infektion bzw. eines schweren COVID-19-Verlaufs. Eine andauernde Überdosierung mit Vitamin-D-Präparaten (> 100 µg/Tag bei Erwachsenen) ist wegen unerwünschter Nebenwirkungen dringend zu vermeiden.

Große Worte - Viel dahinter? Was die Lichttechnik so interessiert

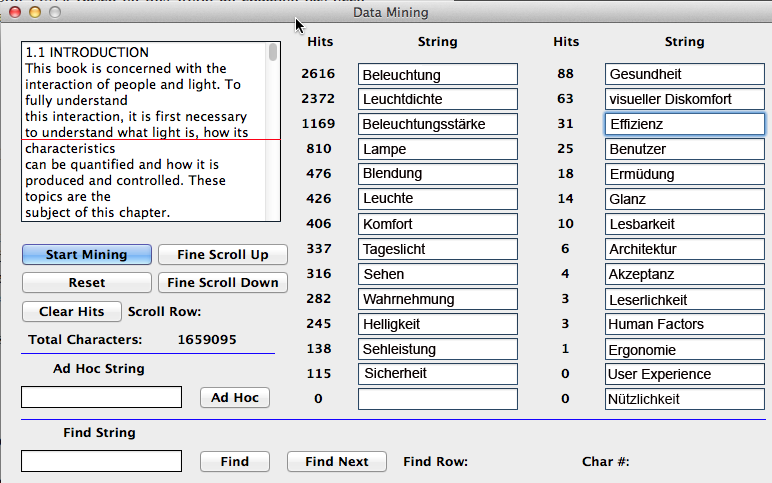

Gestern hatte ich das Buch des Peter Boyce analysiert. Das Bild behalte ich erst mal, damit man sich noch vertiefen kann in das, wofür sich die Lichttechnik nicht interessiert, aber interessieren müsste. Darunter kommt die gleiche Analyse des Tagungsbandes der 20. Gemeinschaftstagung der Lichttechnischen Gesellschaften, die deutsch sprechen. Bei Peter Boyce war das Buch in Englisch geschrieben, ich habe die Begriffe nur übersetzt.

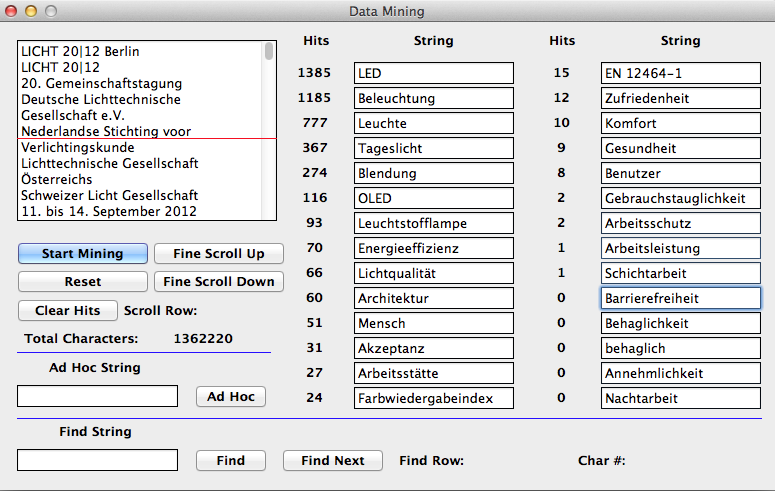

Was interessierte die Lichttechnischen Gesellschaften Europas in dem Jahr, als die Lichttechnik, d.h. die LiTG, 100 Jahre alt wurde. Hier die Analyse

Was wohl? LED (1385 Mal) und OLED (116 Mal). Hingegen scheinen Zufriedenheit (12 x), Komfort (10 x) und Benutzer (8 x) weit weniger Interesse hervorrufen. Aber das dicke Ende kommt noch. Arbeitsschutz (2 x) und Arbeitsleistung (1 x) sind stark unterbelichtet. Die Schichtarbeit, für die sich die Lichttechnik angeblich stark interessiert, findet 1 Mal Erwähnung. Barrierefreiheit (große Politik gesellschaftlich wie im Arbeitsschutz) ist keinem Wert gewesen, zu erwähnen. Behaglichkeit und Annehmlichkeit - Fehlanzeige.

Man feiert 100 Jahre Licht. Keine Technologie hat die Welt mehr verändert als das künstliche Licht, Computer eingeschlossen. Die wären ohne Licht nicht möglich, ebenso wie die Telekommunikation, die weltweit wie in der Antike mit Lichtsignalen funktioniert, allerdings über Glasfaser statt Luft. Und womit beschäftigt sich die Feiergemeinde? Mit Kennlinien von LEDs und ähnlich bahnbrechenden weltbewegenden Einsichten.

Ich denke, wir wissen Bescheid, wenn jemand einen Vortrag hält, um die Bedeutung von Licht für die Arbeit und Gesundheit zu beleuchten.

Große Worte - Viel dahinter? Zu einem Buch zur Lichtergonomie

Ergonomie beschäftigt sich mit allem, was die menschliche Arbeit angeht. Leider haben sich die Ergonomen nicht vorgenommen, sich mit der Beleuchtung zu beschäftigen. Das, auch wenn es kaum eine menschliche Arbeit gibt, die man ohne Beleuchtung erledigen kann. Und selbst wenn man das könnte - Wer will die ganze Zeit im Dunkeln sitzen und werkeln? Daher gibt es mehr Arbeitsplätze mit Beleuchtung als solche, die unbedingt Beleuchtung zur Arbeitserledigung benötigen.

Ein Professor für Lichttechnik, der langjährige Chefredakteur der renommierten Zeitschrift Lighting Research and Technology, hat sich vorgenommen, die Lücke zu füllen. Sein Buch mit dem Titel "Human Factors in Lighting", Jahrgang 1981, ist vor einigen Jahren in der dritten Fassung erschienen. Human Factors ist der amerikanische Name für Ergonomie, und die Gesellschaften, die sich in den angelsächsischen Ländern mit Ergonomie beschäftigen, heißen Human Factors and Ergonomics Society. Ich habe mir das Buch für 184 € gekauft, weil ich mir tiefere Erkenntnisse davon versprochen hatte.

Das Ergebnis hat mich an den früheren Bundesminister für Wirtschaft Apel erinnert. Sein bekanntester Spruch : Ich denk', mich tritt ein Pferd.

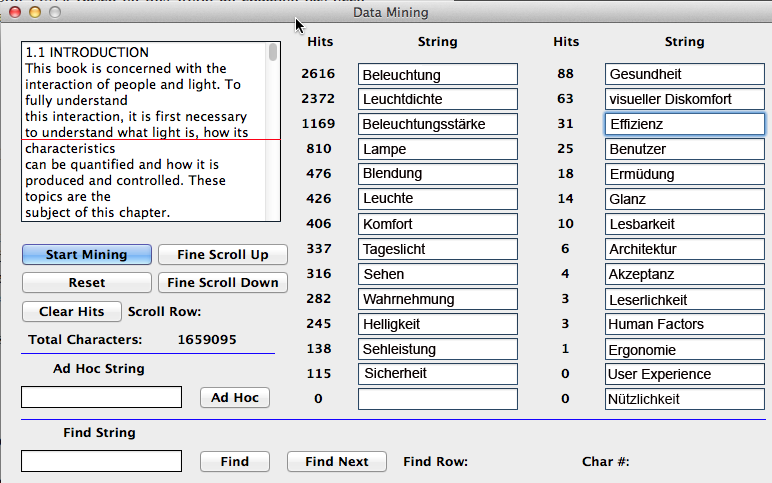

Dass in einem Buch zur Lichttechnik der Begriff Beleuchtung 2616 Mal vorkommt, ist nicht unbedingt verwunderlich. Kann man hingegen verstehen, dass die "Gesundheit" nur 88 Mal erwähnt wird? Auch gut! Was ist mit "Sicherheit"? Ihretwegen gibt es in vielen Staaten Normen und sogar Gesetze zur Beleuchtung. Bei der Ergonomie der Beleuchtung spielt die Sicherheit aber nicht mal die dritte Geige. Aber besser noch die Behandlung von "Lesbarkeit". Beleuchtung zu Lesbarkeit steht 2616 zu 10. Wofür macht man eigentlich die Beleuchtung? Soweit ich weiß, hat sie mit Farben und hübschen Formen nicht viel zu tun, aber mit Sehleistung. Und für viele Menschen ist das eng mit der Lesbarkeit verknüpft.

Vielleicht der Architektur wegen? Sie kommt in einem Buch mit 331 800 Wörtern ganze 6 Mal vor. Und einer der drei Grundpfeiler der Architektur gemäß Vitruv, User Experience, ist gänzlich unter den Tisch gefallen. Diesem Schicksal ist Humans Factors (s. Titel des Buchs) knapp entgangen (3 x), Ergonomie auch. Sie wurde ein Mal erwähnt. Mit der Nützlichkeit hat der Autor nicht viel im Sinn. Wozu auch?

(Anm.: Wenn Sie Bücher aus dem Bereich Ergonomie lesen, werden Sie darin kaum das Wort Beleuchtung finden. Wozu auch? Man untersucht Arbeit, Computer, Stühle u.v.a.m. bis ins feinste Detail. Und lässt Beleuchtung Beleuchtung sein. Die gibt es, wenn man den Lichtschalter umdreht. Und der Strom kommt aus der Steckdose. Garantiert!)

Tod den Viren - Licht desinfiziert

Not macht erfinderisch. Seitdem ein Virus alle Nachrichtensendungen gekapert hat, kommen Meldungen über die biologischen Wirkungen der Beleuchtung kaum noch in die Medien. Das soll sich nun ändern. Eine Firma, die eine - einstmals verbotene - Ikone der Beleuchtung geschaffen hat, begibt sich auf den Kampfpfad der Virenjäger.

So lese ich auf der Website von Stylepark: "Desinfektion hat an vielen Arbeitsplätzen und öffentlichen Orten in den letzten Monaten eine neue Dimension angenommen: Um eine Verbreitung des Coronavirus zu vermeiden, nehmen Unternehmen aktuell einen großen Aufwand auf sich. Artemide bietet mit der neuen Lichttechnologie "Integralis" eine Unterstützung in der Desinfizierung von Flächen, die gleich zwei Funktionen erfüllt: Beleuchtung und Hygiene."

Ich weiß nicht, ob die Marketingmaschine der Firma nicht auf den längst abgefahrenen Zug gesprungen ist oder Neuland beschreibt. Wie dem auch sei, es wird berichtet, dass das Forschungsteam noch vor dem Eintritt von Covid-19 ins Rampenlicht den richtigen Riecher hatte: "Die Kompetenz in der Lichtforschung ist bei Artemide tief verwurzelt und so arbeitete das Team bereits vor Ausbruch von Covid-19 an einer Beleuchtungslösung die eine schonende Keimreduktion bietet und zum Wohlgefühl beiträgt – ganz im Sinne ihrer Philosophie 'The Human Light'."

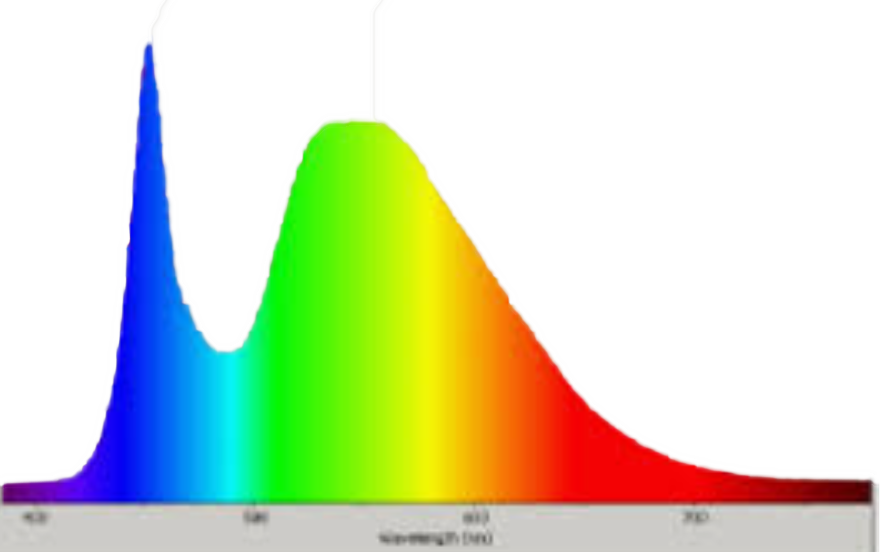

Wie dem auch sei, wird Licht aus LEDs als Killerstrahl - allerdings nur für Killerviren - eingesetzt. Violettes Licht mit einer Wellenlänge um 405 nm soll Bakterien, Pilze und Schimmel vollständig abtöten. Da wären aber noch die Viren außen vor. Denen rückt die Beleuchtung mit nicht sichtbarem Licht - das geht eigentlich nicht, Licht ist immer sichtbar - mit UV-C (254 - 275 nm) zu Leibe. Allerdings wäre UV-C für Menschen nicht untödlich. Deswegen findet diese Desinfektion in Abwesenheit von Menschen statt. Also wenn die in Home Office sind?

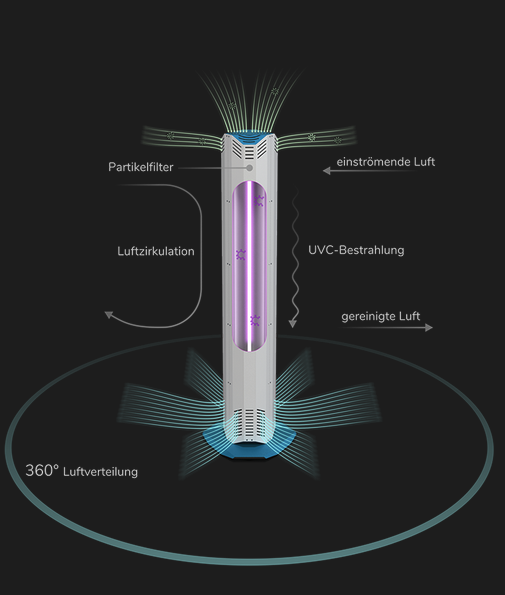

Ich lese bei prooffice.de: "Unterschiedliche Lichtemissionsspektren tragen zu einer gesteigerten Desinfektionswirkung bei, ohne den Raum oder dessen Oberflächen zu schädigen." Was mit den Benutzern des Raums? Das ist wohl auch geregelt: "Das intelligente Leuchtensystem passt darüber hinaus automatisch die Intensität an die Umgebung und Aufenthaltsdauer der Personen an. So findet die maximale Bestrahlung in öffentlichen Räumen, wie Schulen, Museen oder Geschäften nachts statt, während die Leuchten am Tag normales Licht abgeben. Auch ein intermittierender Modus, der durch Bewegungssensoren aktiviert wird, ist möglich."

Das ist eine andere Qualität als bei den UV-C-Leuchten, die Luft desinfizieren (mehr hier). Die arbeiten auch in Anwesenheit des Menschen und behalten ihr Licht schön für sich. Man kann welche auch zur Desinfektion von Oberflächen einsetzen. Allerdings mit viel Vorsicht. Etwa so (aus EuroEyes):

"Grundsätzlich gilt Folgendes:

- Vor der Anwendung: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung ausführlich und befolgen Sie die Anweisungen genau.

- Im Gebrauch: Wenn das UV-Licht eingeschaltet wird, muss das gesamte Personal den Desinfektionsbereich verlassen und Türen und Fenster schließen, um Verbrennungen der Augen und der Haut durch UV-Licht zu vermeiden.

- Nach dem Gebrauch: Schalten Sie das UV-Licht rechtzeitig nach der Desinfektion aus. Idealerweise öffnen Sie die Türen und Fenster und lüften 30 Minuten lang, bevor der Desinfektionsbereich betreten wird."

Ich habe versucht, herauszubekommen, was Leuchten, die eine Entkeimung oder Desinfektion erreichen können, an Zulassungskriterien erfüllen müssten. So neu sind sie ja nicht. In der Hand von Profis leisten sie seit Jahrzehnten gute Dienste. Ob man sie in die Hände von Laien geben darf, ist mir nicht klar. Am besten informiert man sich auf der Website von Profis (Bundesamt für Strahlenschutz). Dort wird aber aber allgemein informiert und auf die BAuA verwiesen (hier), wenn es sich um den Arbeitsschutz handelt. Wenn Sie auf den Link klicken, landen Sie auf der BAuA Seite "Aktuelle Informationen zum Coronavirus SARS-CoV-2". Danach sind Sie auf sich allein gestellt. Denn es gibt viel zu lesen. Bei der DGUV habe ich leider nichts gefunden außer der Info zur Benutzung von Desinfektionsgeräten für Wasser. Das ist aber was für Profis.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025