Posts Tagged: LED

Manchmal ist es besser, das Ziel zu verfehlen

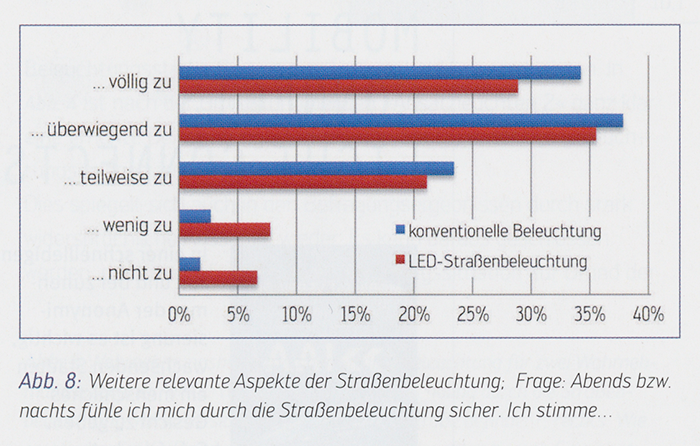

Im letzten Heft von Licht (7/8 2015) findet sich ein Artikel über die Änderung der Straßenbeleuchtung in Nürnberg mit Hilfe von LED-Leuchten (Autoren Alena Taranka und Alexander Hoffmann). Obwohl der Artikel an sich bemerkenswert ist, daher auch lesenswert, will ich nur einen Aspekt heraus greifen. Den zeigt das Bild unten

Das Bild besagt, dass das Sicherheitsgefühl der Passanten durch die LED-Beleuchtung schwindet. Was auch immer die Ursache sein kann, die Interpretation der Autoren ist interessant: "Dies ist möglicherweise auf den Rückgang des Streulichts und somit auf die fehlende Ausleuchtung der Umgebung zurückzuführen. …" Das heißt, je besser ich mit Licht ziele und genau das beleuchte, was ich beleuchten will, desto stärker verfehle ich das Ziel, wofür ich beleuchte. Die Straßenbeleuchtung ist nämlich mitnichten dafür da, dass man besser bzw. gut sieht. Sie ist eher dafür da, dass man sich nachts auf einsamen Straßen sicher fühlt. Denn zum Herumlaufen benötigt man häufig kein Licht, wie man sich vergewissern kann, wenn man nachts auf Feldern oder im Wald läuft. Natürlich ist es vorteilhaft, dass man auch mehr und besser sieht. So gesehen hilft das Streulicht den Mangel an Zielgenauigkeit bei der Auswahl der Aufgabe für die Beleuchtung verdecken.

So etwas erlebte man mit den sog. "BAP-Leuchten", die im Prinzip nichts anderes waren als (nicht-perfekte) Scheinwerfer mit Leuchtstofflampen. Anders als frühere Leuchten, z.B. solche mit Trübglaswannen, konzentrierten sie ihr Licht auf die Arbeitsebene. Dies ist bei jedem Scheinwerfer im Prinzip das gleiche: Nur das beleuchten, was man anvisiert. Ansonsten kein Licht. Streulicht ist verlorenes Licht.

Die Vorstellung, das man die Arbeitsebene beleuchten solle und sonst nichts, wurde perfektioniert mit der ersten Ausgabe von DIN EN 12464-1, bei der der "Bereich der Sehaufgabe" im Fokus steht. Also nicht mehr die Arbeitsebene im gesamten Raum, sondern nur noch der Bereich der Sehaufgabe. Das Licht, das drumherum fällt, das Licht auf der Umgebung des Bereichs der Sehaufgabe, darf nur deswegen nicht fehlen, weil die Beleuchtung der Sehaufgabe allein nach lichttechnischem Wissen problematisch ist. Was weiter im Raum passiert, wollte EN 12464-1 aber nicht regeln.

Dummerweise findet sich an sehr vielen Arbeitsplätzen kaum mehr etwas in der Arbeitsebene, was man sich genauer ansehen muss. Die Musik spielt sich auf dem (den) Bildschirm(en) ab. Was erntet man, wenn man die Beleuchtung auf genau das reduziert, was man zum Sehen in der Arbeitsebene braucht? Nach meiner Erfahrung kranke Menschen. So etwas hat man nämlich etwa seit der Erfindung von CAD und Bildretusche am Bildschirm, Licht exakt auf dem Sehobjekt, ansonsten nichts. In beiden Fällen stört das viele Licht und wurde entweder gar nicht installiert oder von den Mitarbeitern einfach abgeschaltet. Als der Betriebsrat eines großen Verlags das Befinden der Grafiker in den Betrieben untersucht hatte, traute er sich nicht das Ergebnis der Geschäftsleitung mitzuteilen. Alle Grafiker fühlten sich mehr oder weniger krank, so die Studie.

Manchmal, so scheint es, ist es besser, wenn man sein Ziel nicht erreicht. Insbesondere, wenn das Ziel falsch gewählt ist. In Arbeitsräumen muss nicht die Arbeitsebene beleuchtet werden, sondern der Raum, um ihn hell erscheinen zu lassen. Dann fällt genug Licht auf die Arbeitsebene - jedenfalls genug oder mehr als genug für viele Berufe. Und in der Straßenbeleuchtung kommt es in erster Linie auf das Gefühl der Sicherheit an. Ansonsten müssten in Deutschland nicht 9 Millionen Laternen am Straßenrand stehen und geduldig auf Passanten warten.

Was machen wir heute mit LEDs?

Was machen wir heute mit LEDs?

Die jüngste Mode ist, Profs zu stiften. Wenn man z.B. ein Softwareunternehmen und dazu noch einen Fußballklub besitzt, teure Jachten sowieso, kann man sein Geld in Profs anlegen. Auf den Trichter ist die lichttechnische Industrie auch gekommen. Demnächst wird die „Leuchte des Nordens“ von einem Stiftungsprofessor höchstpersönlich mit einem LED bestückt werden. Dann werden sich die Jungs darunter wie auf Mallorca fühlen – macht frisch, intelligent und Gott-weiß-was-noch.

Erzwungene Blauäugigkeit statt nüchterne Analyse

Gestern tickerten Meldungen über die neueste Strategie von Coca Cola, das ist ein Unternehmen, das klare Gewinne aus einer trüben Brühe zieht, die Wissenschaft vor den eigenen Karren zu spannen. Diverse Wissenschaftler sollen sich dafür stark machen, zuckerhaltige Limonaden aus dem Verdacht zu befreien, für die barocken Formen amerikanischer Mittel- und Unterschicht verantwortlich zu sein. Wobei barock etwas oder gar hoch untertrieben sein dürfte. Die Menschen verließen die Proportionen a la Leonardo da Vinci und gingen zu einer Birnenform über. Zwar thront oben immer noch der Kopf. Dieser verlor massiv an relativer Größe je stärker wabernde Fettmassen die Region oberhalb der Beine eroberten. Lösung: Nicht die Kalorien in den Limonaden sind schuld, sondern die Bewegungsarmut. Warum sind wir seit 60 Jahren bloß nicht darauf gekommen?

Allerdings entlastet diese geniale Idee nicht die amerikanische Industrie insgesamt, sondern nur die Limonadenwirtschaft. Denn an der Bewegungsarmut ist eine andere Industrie schuld, wie wissenschaftliche Studien über das Verhalten von mobilen Menschen nachweisen. Das sind Leute, die mit einem Mobilgerät unterwegs sind, in Amerika meistens mit einem iPhone oder iPad einer Firma, die einst mit einem bunten angebissenen Apfel firmierte. Jetzt ist der Apfel edelgrau, aber immer noch abgebissen. Eine mir vorliegende Studie besagt, dass Studenten im Schnitt 9 Stunden mit einem Smartphone unterwegs wären - am Tag. Unterwegs ist schön gesagt - sie verbringen laut Studie 3 Stunden am Tag im Bett mit einem Smartphone in der Hand. Von dem verbleibenden Rest des Tages hacken sie 4,5 Stunden auf einem Laptop oder Tablett herum. Muss dafür Coca Cola herhalten, dass solche Figuren keine Figur mehr haben? Man merke: Mobil ist man, wenn man sich kaum noch bewegt.

Was lernt man daraus? Man muss bei Wissenschaft immer auf die Quellen achten, auf die Geldquellen. So auch bei den Studien, aus denen eine eindeutige Message sprudelt: Blau macht schlau oder so ähnlich. Ich hatte spaßeshalber die Vergleichsobjekte von Studien zusammengezeichnet, mit deren Hilfe man die märchenhafte Wirkung von blauem Licht nachgewiesen haben will. Links das Original, rechts - nein, nicht die Fälschung, das ist doch keine Quizfrage - die blau-optimierte Beleuchtung.

Links: Eine Warte, wie man sie kennt, so man Warten nicht mit Warten verwechselt. Hier wird gearbeitet. Rechts die für den Versuch hergerichtete Warte. Ungelogen hat das Licht mehr Blauanteile. Was denn sonst anders ist? Man suche und finde den Unterschied!

Was sehen wir da? Man hat die gesamte visuelle Umwelt verändert. Die ehemals dunkle Decke ist jetzt hell, die Leuchten großflächig und die Lampen mit geringer Leuchtdichte (= weniger Blendung bei gleichem Lux auf dem Tisch) und die grüne Frontseite mit den Monitoren ist jetzt blau angestrichen worden und wird blau angeleuchtet. Ich denke mal das Blaue aus dem Farbtopf wäre, so blaues Licht die fantastischen Wirkungen ausübt, die man ihm andichtet, viel nachhaltiger, weil man es nur einmal bezahlt. Kleiner Tipp: Wenn man die Monitore richtig einstellt, bringen sie mehr Blau ins Auge. Das aber ist eine andere Story, die Verkäufer von Bildschirmen mit circadianer Wirkung erzählen.

Guter Rat: Fragen Sie bei jedem Vortrag, bei dem blaues Licht über den grünen Klee gelobt wird, wer die Studie bezahlt hat, wo der Redner angestellt war und warum er ausgerechnet dieses Thema für so interessant hält, dass er damit über die Weltgeschichte tourt. Ich hatte mich einmal in die Nesseln gesetzt und in einem Seminar die Lichtquellen für die Farben verantwortlich gemacht. Ein Teilnehmer wetterte laut dagegen und redete von Farben - von denen, die aus dem Topf kommen. Er war Schüler des seligen Dr. Frieling aus Marquartstein, Gründer des Instituts für Farbenpsychologie. Dieses hatte es mit denen, die Farbeimer füllen und verkaufen. Die modernen Blaulichtverkäufer sind eher mit Vermarktern von LED verbandelt. Die haben aus technischen Gründen mehr Blau im Spektrum als nötig. Es müsste mit dem Deibel zugehen, wenn man nicht die wissenschaftlichen Erkenntnisse nutzen würde, um das Blaue schön zu reden. Ich denke mal, die Sache ebbt mächtig ab, wenn die Mehrzahl der LEDs ein vernünftiges Spektrum aufweisen.

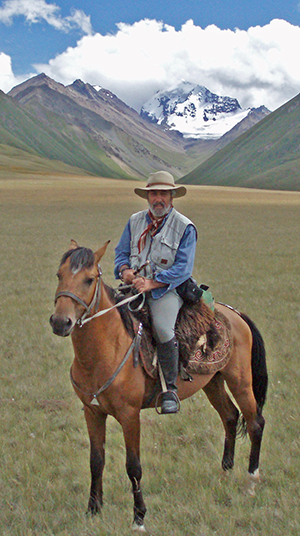

Welches Lichtambiente wünscht sich ein Globetrotter?

Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, ich wüsste es nicht. Ich kenne nämlich ein paar Globetrotter, die sich naturgemäß nicht so nennen. Was die sich für ein Lichtambiente wünschen, weiß ich aus gemeinsamer Erfahrung. Wie komme ich aber auf die Idee, diese Frage zu stellen? Einfach: In Licht 5/2015 gibt es einen Artikel zu lesen mit dem Titel: FÜR REISENDE UND ABENTEURER - GLOBETROTTER IN STUTTGART MIT NEUEM LICHTKONZEPT. Dort steht unter der Schlagzeile "EMOTION UND ERSPARNIS" das geschrieben: "Mit halbem Energieeinsatz, gemessen an der bisher verwendeten HIT-Technologie wurde bei Globetrotter Stuttgart mit LED ein authentisches Lichtambiente geschaffen."

Eigentlich denke ich beim Wort authentisches Ambiente für Globetrotter eher an so etwas. Es gibt schon Lichter, die wie kleine LED leuchten. Die hören aber auf den Namen Stern oder Planet. Und die sieht man garantiert nicht, wenn zu viele LEDs ein Ambiente bereiten. Das schönste Ambiente mit denen, den Planeten, erlebte ich, nachdem ich etwa drei Stunden im Dunkeln in einer Goldmine verbracht hatte. Beim Aufstieg sah man vier Planeten auf ihrer Ekliptik, schon aufgereiht.

Von den sechs Planeten, die man mit dem bloßen Auge sehen kann, waren vier in voller Pracht an den Himmel drapiert. Und der Rest? Nach meiner Schätzung etwa 10 Mal so viele Sterne am Himmel, und jeder etwa 10 Mal so groß wie bei uns. Das ist mein Traum vom Ambiente. Was ist ein 5-Sterne-Hotel gegen 1000 Sterne und ein Zelt darunter? Darf man in einem Land, in dem der sehnlichste Wunsch von Führungskräften ein Arbeitsplatz ohne künstliche Lichtquellen ist, den Bürgern, die sich in "Globetrotter" verwandeln wollen, LED als authentisches Ambiente verkaufen? Mit den Sachen, die sie in dem Laden kaufen sollen, gehen sie doch nicht in Las Vegas auf die Pirsch?

Oder nennt man neuerdings Leute, die mit Costa Concordia bzw. mit dessen Nachfahren die Karibik durchpflügen und sich im Bordkino die Piraten der Karibik angucken, Globetrotter?

Warum sagt man eigentlich nicht einfach, dass man mit LEDs die Leute besser zum Kaufen animieren kann, auch wenn sie in einem Laden Objekte kaufen, die nur unter freiem Himmel zu genießen sind? LED-Mania nimmt langsam lächerliche Formen an. Muss das sein?

Was man so alles mit künstlicher Beleuchtung kann

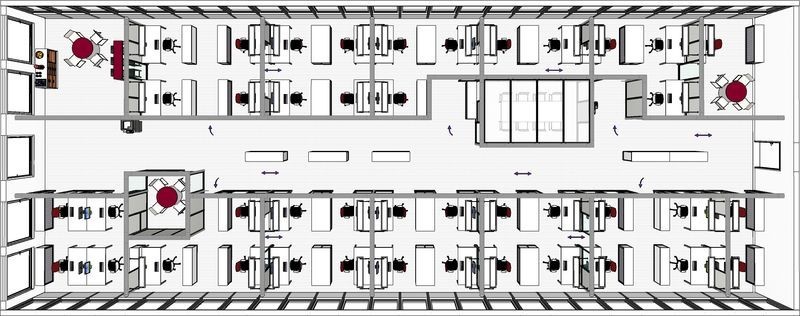

Meine Neu/Wiederentdeckung "Fensterlose Industriebauten" entwickelt sich zur Fundgrube. Heute habe ich gelernt, was man im Innenraum künstlich so alles machen kann. Eine der Möglichkeiten betrifft die Lichtrichtung und die Lichtverteilung. Die kam mir deswegen gerade in den Sinn, weil beim gerade eingetroffenen Licht-Heft ein Einleger von DIAL war, bei dem der Geschäftsführer ein Plädoyer für Akzentuierung bei der Beleuchtung hält. Wenn man im Jahre 2015 ein Plädoyer für etwas hält, was eigentlich jedem Architekten seit jeher sozusagen mit der Muttermilch eingeflößt wird, muss was falsch gelaufen sein. Die Sache hätte ein gewisser Fred Häger etwa zu dem Zeitpunkt des Erscheinens des Buchs mit einer Doktorarbeit erledigt haben müssen. Seinen Doktor hat er gebaut, Die Sache mit der Lichtrichtung hingegen hat er angesichts der obwaltenden Umstände - alle Welt wollte Großraumbüros haben - geschmissen. Mal sehen, was die Kollegen von damals so für möglich hielten:

Toll, man kann stufenlos alles steuern, und zwar beliebig. Von der Decke, von den Wänden … Stopp, da war was mit den Wänden. Steht am Ende des Buches als Teil der Lösung: Man braucht keinen Blickkontakt nach außen, wenn man z.B. im Großraumbüro sitzt, weil alle Wände, die den sozialen Kontakt zwischen den Mitarbeitern stören, entfallen sind. Also, Wände weglassen. Bleibt die Decke … So beliebig steuern ließe sich das Licht nur, wenn das Licht von oben kommen darf. Also doch nicht so beliebig!

Man kann aber die Decke anstrahlen. Stimmt, man muss es sogar, wenn man tiefstrahlende Leuchten einsetzt. So hatte ich als Student gelernt. Viele Jahre später, als ich Studien veröffentlichte, die die ominösen BAP-Leuchten als den besten Förderer von Krankfühlen und Unwohlsein nachgewiesen haben, sagte ein führender Lichttechniker, das sei kein Wunder, zu diesen Leuchten gehört immer eine Anstrahlung der Decke dazu. Diese Weisheit müssen allerdings sämtliche Planer von Bürobeleuchtung so etwa seit 1984 übersehen haben. Auch in der Norm, die die BAP-Leuchte praktisch zum Muss machte, DIN 5035-7, fand man nie eine Spur von Decken(an)strahlern. Dafür gab es in einigen bedeutsamen Büchern zur Beleuchtung so bedeutsame Aussagen wie "die natürliche Helligkeitsverteilung ist unten heller, oben dunkler". Nur bei Abhandlungen in gut aufgemachten Büchern findet man Hinweise zur Akzentuierung und Anstrahlung von Decken und Wänden. Und das schon seit über zwei Jahrzehnten. Wo liegt das Problem?

Das Problem liegt in dem Wort technisch-wirtschaftlich. Technisch gesehen kann man Innenräume nicht nur so beleuchten, dass man Licht aus allen Richtungen komponiert, beliebige Lichteinfallsszenarien realisiert, und das Ganze auch noch vom Computer in Richtung, Intensität und Farbe so steuern lässt, dass der Mensch sich in den Räumen wie in Abrahams Schoß fühlt. Technisch-wirtschaftlich gesehen steht jedem Büromitarbeiter etwa eine Achse mal Raumtiefe, so etwa sieben bis 12 m2 zur Verfügung. Da kann man zwei Leuchten an die Decke über ihr/ihm hängen und basta! Rührige Planer bemühen überdimensionierte Planungsprogramme, die die Leuchtenreihen an der Decke etwas hin und her schieben. Fertig ist die Lichtsoße.

Die Lichttechnik sowie die Klimatechnik, die übrigens von den Autoren des Buchs mitbemüht wird, um den fensterlosen Raum bewohnbar zu machen, kann man auch als Opfer der wirtschaftlichen Rationalität sehen. Bürohäuser sind keine Wohlfühloasen, für die sie uns verkauft werden. Sie sind Produktionsmittel und unterliegen den Gesetzen der Wirtschaftlichkeit. In Deutschland haben wir noch Schwein, weil es hierzulande niemandem gelungen ist, so etwas wie das Action Office durchzusetzen. Da kriegt jeder seine Minimalzelle und fertig. Was Technik kann, interessiert kein Sch...

Ein Büro menschengerecht zu gestalten

ist überhaupt nicht schwierig.

Es ist unmöglich.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025