Posts Tagged: Flicker

Lichtqualität reloaded - Zum wievielten Mal eigentlich?

_

12.02.2022

Zum wievielten Mal eigentlich? Ich meine die Wiederholungen der Kolumnen zur Lichtqualität. Vorhin habe ich diesen Beitrag dazu gefunden aus dem Jahre 2014 mit drei Verweisen auf noch ältere. In Februar 2022 ist das Thema aber erstaunlich aktuell, weil der Begriff Lichtqualität pünktlich zum 1.1.2021 offiziell definiert wurde. Zwar etwa mit 100 Jahren Verspätung, aber immerhin. Man konnte vor einem Jahrhundert doch nicht wissen …?

Die Entschuldigung gilt nicht. Man wusste sogar vor 200 Jahren, dass Lichtqualität wichtig war. Oder auch vor 500. Künstliches Licht war eine der ersten Technologien der Menschheit beim Erwachen aus dem Koma der Eiszeit. Die erste bekannte Öllampe ist etwa 17.000 Jahre alt. Im Vergleich dazu: Das größte "lebende Ding", Great Barrier Reef, hat seine letzte Form vor 6.000 Jahren gefunden. Der Nil ist etwa vor 12.000 Jahren entstanden. Das größte lebende Wesen, das etwa 30% der Waldfläche des Planeten umfasst, der Boreale Wald, fast gleichzeitig mit dem Nil. Und die Jahreszahl der Sintflut unterscheidet sich kaum davon. Denn alle drei Ereignisse hängen miteinander zusammen.

Die Erfinder der Energieeffizienz waren nicht etwa Ökologen oder Naturliebhaber. Es waren die Lichtmacher. Der Fachbegriff heißt Lichtausbeute, und er war allen Lichtmachern ein Begriff, lange bevor er zum Begriff wurde. Die Lichtausbeute ist das Maß für die Effizienz der Lichterzeugung. Diese als Fachbegriff haben Lichttechniker festgelegt, aber er ist viel älter als die (elektrische) Lichttechnik. Und die Lichtqualität? Diese haben deutsche Lichttechniker präzise im Jahr 1935 als Norm veröffentlicht. Sie haben es vorgezogen, von Gütekriterien zu sprechen. Eigentlich Jacke wie Hose, weil Güte Qualität bedeutet. Aber man war besser als die späteren Qualitätswissenschaftler. Denn das Wort Qualität enthält zwei Begriffe, die Gütekriterien hingegen haben genau das festgelegt, was gemeint war.

So gesehen müsste alles in Butter sein - oder in Lichtqualität glänzen. Leider ist dem nicht so. Und das hat seine Ursachen.

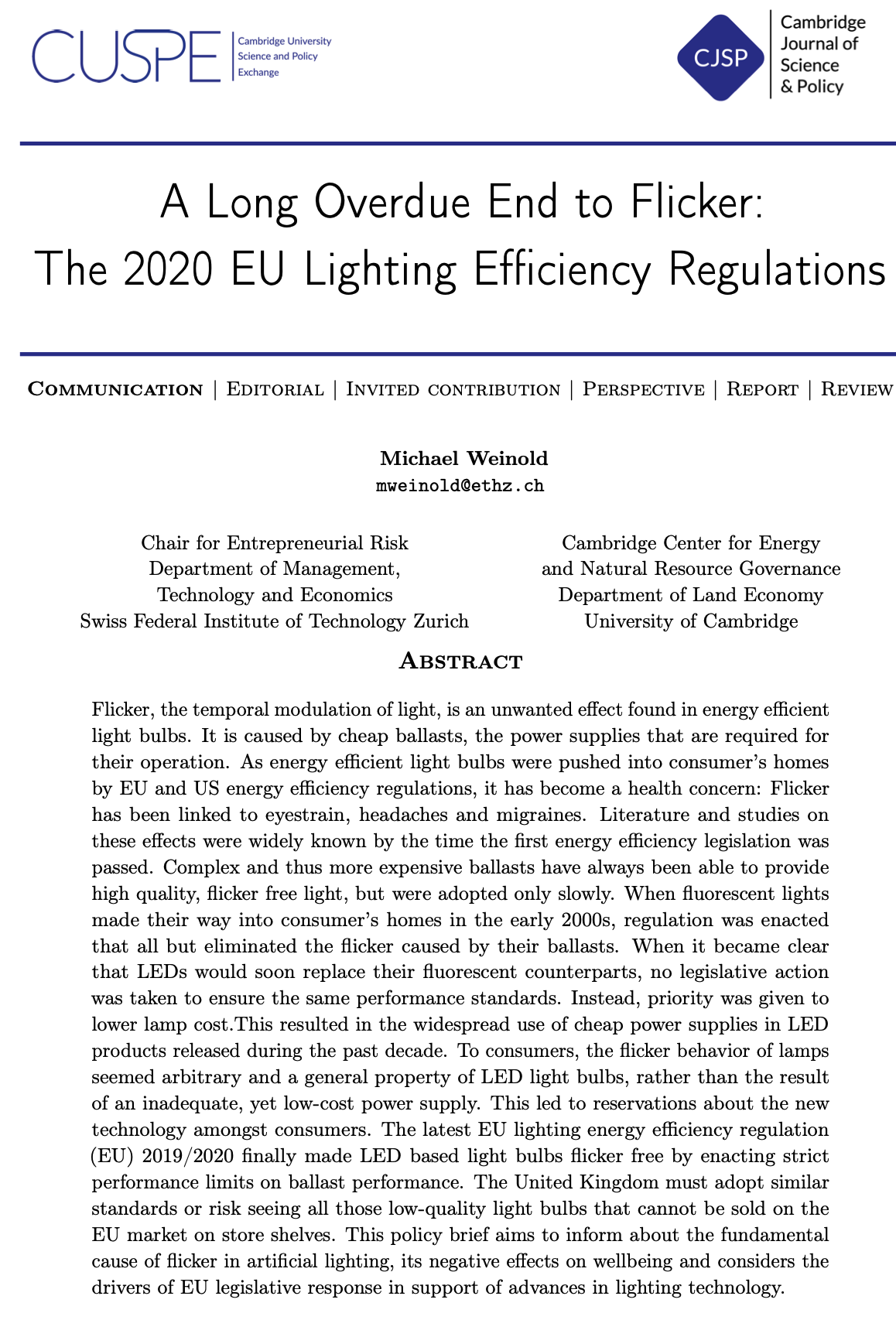

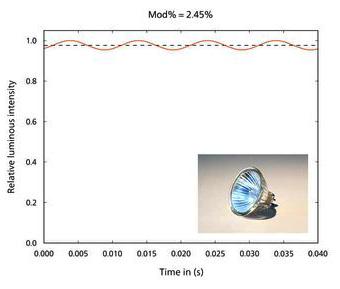

Gemeint ist das Thema des abgebildeten Artikels, Flimmern - neuhochdeutsch auch flicker genannt. Es war Thema für die erste lichttechnische Norm von 1935. Kein Problem für die Glühlampe, und keins für die Leuchtstofflampe mit elektronischem Vorschaltgerät. Aber … beide pasee'! Die EU hat beide in Raten verboten.

Der Fortschritt kam mit der Energiesparlampe. Was das ist? Kennt doch jeder, dessen Gedächtnis älter ist als 10 Jahre. Das war die Kompaktleuchtstofflampe, 1973 einem Ingenieur von General Electric erfunden. Nicht zufällig und nicht für irgend einen undefinierten Zweck: Es war 1973, als die Welt noch in Schockstarre war wegen der ersten (offiziellen) Energiekrise, besser gesagt, Ölkrise. So musste eine Lampe her, die weniger Energie brauchte als Edisons Birne. Für Freunde heißt die Lampe FCL. Und ihre Fassung trug die Bezeichnung E 27, E wie Edison.

Es dauerte etwa 12 Jahre, bevor das Ding mit dem Energiesparen ernst machen konnte. Bis dahin, im Jahre 1985, konnte sie nämlich eine der Gütekriterien für Beleuchtung, niedergeschrieben 1935, nicht erfüllen. Die zeitliche Gleichmäßigkeit, sprich Flimmerfreiheit, war nicht gegeben. Um ihr Licht zu messen, mussten wir sie 24 Stunden betreiben, weil sie halt instabil war. Wenn das das einzige Problem wär. Sie spuckte das Netz voll Blindstrom (hier weiter lesen), so dass man nicht weiß, ob sie wirklich Energie gespart hat. Und die Lampe dachte nicht daran, hell aufzuleuchten, wenn einer „Fiat Lux“ ruft oder den Schalter drückt. Je nach Preis musste man mehr oder länger warten, bis Licht wird. Egal, bevor die Energiesparlampe hat Energie sparen können, kam die Ablösung. LED. Zuvor durfte man über die Energiesparlampe als Umweltverschmutzung reden (hier). Dann zog die EU den Stecker und verbot am 1. September 2021 ihren Hoffnungsträger für die energieeffiziente Beleuchtung wegen mangelnder Energieeffizienz (hier). Wer in diesem Blog etwas herumsucht, findet schnell heraus, dass ich die Lampe von vornherein verboten fand.

Eigentlich eine geniale Idee, LED ein technisches Element, das völlig ungeeignet ist zum Beleuchten, zum Beleuchten zu benutzen. Im Laufe der letzten 25 Jahre hat man ihm diverse Eigensinnigkeit ausgetrieben. Aber gegen seine Funktionsweise kann man nicht angehen. Denn ein LED-Element ist eine Diode, und eine Diode lässt Strom in einer Richtung durch. Also müsste man die LED mit Gleichspannung betreiben, wie übrigens Edison für alle Beleuchtung hat vorschreiben wollen. Um seinem Konzept Nachdruck zu verleihen, hat er sogar den elektrischen Stuhl erfunden und einen Elefanten hinrichten lassen - mit Wechselstrom (hier). Es hat nicht sollen sein. Edison verlor den Stromkrieg, und die Welt bekam Wechselstromnetze. Brauchen tun wir aber eher Gleichstromnetze für Computer, Server, Router und eben für LED.

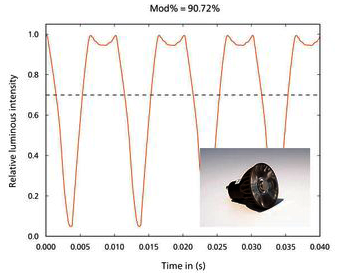

Da wir fast nie die geeigneten Netze haben, flimmern die LED. Denn sie sind ultraschnelle Schalter und gehen ständig ein und aus. Technisch gesehen ist es kein Problem, LED so zu betreiben, dass sie nicht flimmert. Es handelt sich weitgehend um eine Preisfrage. Eigentlich sollte dies kein Kriterium sein, denn Flimmern ist eine Gesundheitsgefahr für alle Menschen, sogar unerträglich für manche. Zudem kann es in bestimmten Arbeitsumgebungen eine tödliche Unfallgefahr darstellen (Stroboskopeffekt). Wer aber annimmt, dass die EU in solchen Fällen konsequent handelt, liegt - sagen wir mal nett - daneben. So hat sie beim Falle der Energiesparlampe eine Technik bevorzugt, die ein seit Jahrzehnten verbotenes Umweltgift benutzt, obwohl die verbotene Technik, die Glühlampe, ohne sie auskam. Das Problem Quecksilber will sie aber langsam angehen, so nach einer Mitteilung des Umweltbundesamtes vom 11. Januar 2022 (hier umfangreiche Infos zu Licht & EU-Politik zur Energieeffizienz). Wer sich dafür interessiert, seit wann und wie oft in diesem Blog das Thema Quecksilber behandelt wird, muss nur die Kategorie "Quecksilber" wählen. Der erste Beitrag ist am 23.02.2009 erschienen, also genau vor 13 Jahren (hier). Beim Thema Flimmern war ich weniger zimperlich, es findet sich über die Jahre in vielen Beiträgen, so z.B. hier, da und dort. Etwas drastischer hier, zumindest der Titel "Probleme, die wir ohne LED nicht hatten - SVM muss besser werden, aber langsam".

Diskussion bei der EU um Flicker bei LED

Eigentlich eine überflüssige Debatte, wäre da nicht die LED, die nicht nur nette Eigenschaften hat. Vor 50 Jahren war es bei uns in der Grundvorlesung Lichttechnik nur mal eine Bemerkung wert: Flimmern. So ganz sollten die Lampen nicht flimmern. Tun tuen sie dennoch. Also mitdiskutieren.

Ich habe mir nicht alles angegeuckt. Aber: da ich meine Pappenheimer kenne, lesen sie bei jedem Argument über Kosten gleich mit, was das für Kosten sind und in welcher Relation diese zu den tatsächlichen Kosten stehen und zu dem Ärger, der damit verbunden sein kann. Hier zwei Perlen aus meiner Normungstätigkeit:

- Ungleichmäßig scharfe Bildschirme. Ich möchte, dass ein Bildschirm überall gleichmäßig hell und scharf ist. (Heute ist schon längst so.) Die Industrie sagt, das wird teuer. Wie teuer? Nach einigen Wochen bekomme ich die Antwort: 50% mehr. Was denn? Wovon? Die Herren sagen, sie können das nicht sagen. Was??? Wer rechnet denn so? 50% vom Arbeitsplatz wäre tatsächlich starker Tobak. Denn ein Arbeitsplatz wird heute mit 80.000 € veranschlagt. Im Jahr. 50% davon für einen schärferen Bildschirm wird keiner ausgeben. Ende der Geschichte: Es sind 50% des Preises der Röhre, also ganze 5 DM. Damals wurde der Arbeitsplatz mit 40.000 DM veranschlagt. Auf die 8 Jahre Abschreibung macht das 320.000 DM. Da macht es wirklich Sinn, 5 DM davon zu sparen und den Benutzer zum Augenarzt zuschicken.

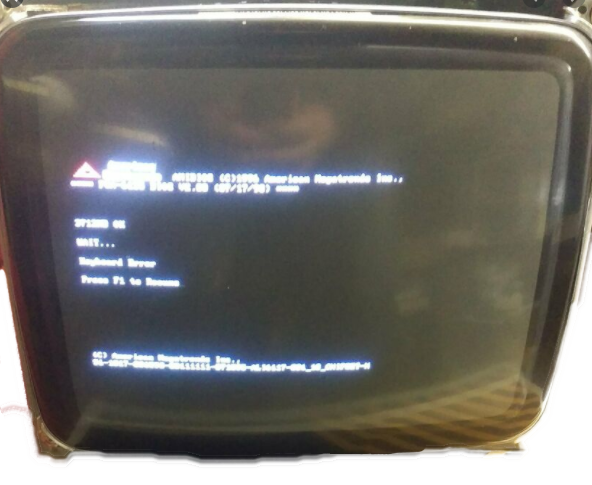

- Diesmal sind die Kosten bescheidener. Ich will, dass jeder Tastenanschlag auf einer Tastatur korrekt zum Computer geht. Das garantiert eine Schaltung, die aber Geld kostet. Wie viel? 0,1 Cent - pro Taste mehr als eine Schaltung, die nicht ganz so korrekt arbeitet. Bei 80 bis 100 Tasten macht das 0,8 $ bis 1 $. Lächerlich? Nein. Der Hersteller bekam damals pro Tastatur ganze 5 $. Da sind 0,1 ¢ pro Taste jede Menge Holz.

Bitte immer die beiden Zahlen im Hinterkopf behalten, wenn Sie die Argumente lesen (mehr gibt es beim Umweltbundesamt):

- SVM-Höchstwert: Małgorzata Perz, Signify

EN: https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_2020_02_19_Vortrag_Perz.pdf

- SVM-Höchstwert: Bertrand Hontelé, Signify

EN: https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_2020_02_19_Vortrag_Hontole.pdf

- SVM-Höchstwert: Ourania Geourgoutsakou, Lighting Europe

EN: https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_2020_02_19_Vortrag_Geourgoutsakou.pdf

- SVM-Höchstwert: Peter Bennich, Energimyndigheten

EN: https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_2020_02_19_Vortrag_Bennich.pdf

UBA meldet: Aus der Diskussion über den SVM-Höchstwert ergab sich bei dem zuvor behandelten Treffen, daß weitere Messungen erfolgen und deren Ergebnisse bis Mitte April vorgelegt werden sollen. Diese Messungen haben begonnen.

Wer künftig direkt informiert werden möchte, kann sich den Neuigkeitenbrief abonnieren:

Rationelle Energienutzung bei Elektrogeräten und Beleuchtung

Umweltbundesamt Fachgebiet V 1.4

Postanschrift: Postfach 14.06; 06813 Dessau-Roßlau

Fernsprecher: 03.40 / 21.03-22.57

E-Post: "christoph.mordziol@uba.de"

(Inter-)Netz: http://www.uba.de/themen/klima-energie/energiesparen/licht und http://www.eup-network.de/de/eup-netzwerk-deutschland/offenes-forum-eu-regelungen-beleuchtung

Darf die LED mehr flimmern, weil sie modern ist?

Ein längst vergessenes Problem ist wieder da, das Flimmern. Und die einstige Konfrontation. "Kann nicht sein" hie (der Hersteller), "Darf nicht sein" da (der Verbraucher). Dumm nur, dass der Verbraucher nicht wie einst Lieschen Müller ist, der man erzählen kann, dass ihre Kopfschmerzen nicht von der Beleuchtung herrühren, sondern von ihrer Biologie, die an manchen Tagen des Monats verrückt spielt. Der wird diesmal von einem Fachmann repräsentiert, der nicht nur viel Ahnung hat. Ich hatte ihn mehrfach zitiert oder präsentiert (hier und da). Sehr dumm - für die Hersteller.

Wo liegt das Problem? Das Flimmern war in der Lichttechnik ein Problem, das bereits in der Norm von 1935, DIN 5035 damals ohne weitere Blätter, als "Ruhe der Beleuchtung" behandelt wurde. Das erste umfangreiche "Handbuch der Lichttechnik" thematisierte es bereits in 1938 (hier).

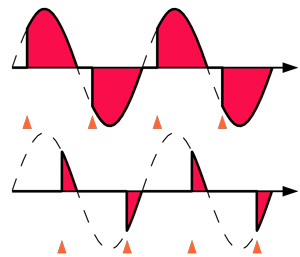

Das Flimmern entsteht i.d.R. dadurch, dass Lampen mit Wechselstrom betrieben werden. Bei Gleichstrom gibt es das Problem nicht. (Vielleicht wollte Edison deswegen bis zu seinem Tode Gleichstrom verkaufen?). Es betrifft auch nicht alle Lampen gleichermaßen. Z.B. sind Glühlampen so träge, dass ihr Wechsellicht nur bei sehr schnellen Fotoaufnahmen merklich wird. Das menschliche Auge merkt nichts. Bei Entladungslampen übrigens merkten bei den Olympischen Spielen von München, dass manche Aufnahmen trotz 4.000 lx schlicht schwarz waren (hier). Die am stärksten betroffenen Leuchtmittel sind LED, weil sie die geringste Trägheit besitzen. Sie sind nämlich ultraschnelle Schalter, mit denen man Lichtleiter mit Nachrichten füllt. Sie arbeiten praktisch trägheitslos.

Beschwerden über Flimmern bei Leuchtstofflampen waren häufig. Die Industrie trat diesen entgegen mit der Feststellung, dass das Licht mit 100 Hz moduliert wäre und dass das menschliche Auge diese Frequenz nicht auflösen könne. Dass dies eine dumme Ausrede war, konnte man auf zweierlei Art entlarven. 1) die Lichttechnik bot Mittel dagegen (3-Phasenschaltung, Duoschaltung) und 2) jeder Schüler erfährt im Physikunterricht, dass Glimmlampen, die bei unbewegtem Auge still stehen, bei bewegtem Kopf eine schöne Sinuskurve abbilden. Dass die Hälfte der Kopfschmerzen bei Büromenschen durch die Lichtmodulation der Leuchtstofflampen verursacht wurden, wies man bereits in den 1980ern nach (hier). Dass die alternativen "Mittel", die angeboten wurden, nicht funktionieren konnten, habe ich hier dargestellt. Man nahm sie also nicht ernst.

Die Haltung der Industrie änderte sich erst, als die teureren elektronischen Vorschaltgeräte ausgereift waren. Jetzt war das (ehemalige) Problem plötzlich "wahr". Bis dato musste jeder mit seinen Kopfschmerzen selber fertig werden. Heute haben wir ein fast identisches Problem: Die LED verursachen durch ihre Lichtmodulation diverse Probleme wie einst, aber noch eines mehr - Perlschnureffekt - (mehr dazu hier wunderbar dargestellt an einem Aquarium, und hier als Vorahnung der Gefahr für den Verkehr). Die Lösung ist schlicht und einfach - aber mit Kosten verbunden. Deswegen plädiert der Lobbyverband für die Zulassung von mehr Flimmern und droht mit Liebesentzug: viele Produkte müssten zurückgezogen werden (zu lesen hier). Die Gegenseite kontert so: "LightingEurope mit Bezug auf NEMA (also wirtschaftlich orientierte Industriekonsortien) begründet seine Stellungnahme gegen einen niedrigen SVM-Wert damit, dass ein Ausschleichen von ganzen Leuchtmittelproduktfamilien die Folge wäre, und dass der Endverbraucher ohne Beleuchtung dastünde. Dies ist, wie belegt wurde, nicht nachvollziehbar. Ein SVM von 1,6 ist so hoch, dass schädliches Stroboskoplicht zugelassen werden würde, und das ist keinesfalls akzeptabel und ganz sicher nicht Absicht der Ökodesignrichtlinie." Die gesamte Stellungnahme ist hier zu lesen.

Langsam zum Mitschreiben: Uns wurde eine wirklich miserable Technologie ("Energiesparlampe" alias Kompaktleuchtstofflampe aufgeschwatzt, von der nach wenigen Jahren keiner mehr spricht. Danach kam das leuchtende Zukunfstbild "LED" mit vielen Rissen. Einer davon ist Lichtmodulation alias flicker alias Kopfschmerzen. Auch die Gefährdung des öffentlichen Verkehrs wird diskutiert. Und nicht nur von enttäuschten Bürgern. Die Lösung ist einfach und kostet Geld. Warum zum Teufel müssen wir die ganze Welt mit Lampen behängen, die längst vergessene Probleme zum Alptraum machen können? Zwar nicht für alle, sondern für eine "Verhandlungsmasse", das sind die empfindlichen Menschen. Je nach "akzeptablen" Grenzen können das 10% oder 20 % sein.

Wer keine persönliche Begegnung mit Flimmern hatte, möge zu einer belebten Straße in einer deutschen Stadt gehen oder zu einem Bahnhof. Dort flimmern die Fahrradlichter, wenn einer langsam fährt oder schiebt. Gestern kamen mir bei Sonnenschein Dutzende Fahrräder einer Öko-Gruppe an einem Berg entgegen. Die Lahmen flimmerten, die Schnellen machten eine Weiterfahrt unmöglich. Sie blenden schlimmer als die viel beschimpften SUVs. Langsam wir mir klar, warum die "Fachleute" der EU, die die neue Richtlinie bearbeiten, nicht vom Fach sind, mindestens einer aus der Walachei.

Flimmern Flackern Flickern : Was tun

Heute habe ich eine Quelle entdeckt, die sich mit dem LED-Flimmern beschäftigt. Das ist nicht etwa das, was ich schon mehrfacht berichtet hatte (z.B. hier). Es geht um mehr praktische Dinge, um die Sünden des Betreibers. Während sich die gute alte Glühlampe bei Missbrauch leise verabschiedete, nimmt die LED schlechte Betriebsbedingungen richtig übel. Über den schnellen Tod der Lampen mit 50.000 h Lebensdauer hatte ich bereits mehrfach berichtet (hier). Die Info heute betrifft andere Probleme. Liefert aber auch die Lösungen mit. Hier das Inhaltsverzeichnis. Den Rest gibt es bei einem Klick darauf.

Flimmern war gestern- jetzt haben wir Flicker

Wer so schöne Zahlen wie 50.000 h oder gar 150.000 h für die Lebensdauer von LED-Lampen und Leuchten liest, wird diese Leuchte für ein Disco-Requisit halten. Zieht alle Augen auf sich. Wie schön. Oder gar nicht schön. Es lohnt sich für den Fachmann wie für den Laien, sich damit auseinanderzusetzen. Denn es geht nicht nur um Geld, sondern auch um die Sicherheit.

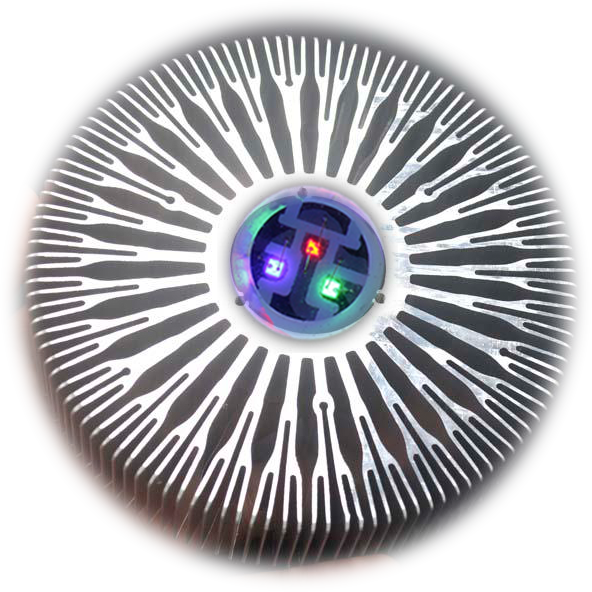

Diese Leuchte ist garantiert keine 50.000 Stunden alt. Sie wurde vor drei Jahren installiert und wird so etwa 12 Stunden am Tag oder weniger in Betrieb sein. Ihr Problem? Sie ist eine Retrofit-Leuchte. Na und? Die lieben die Hersteller nicht (s. Planungssicherheit LED 2016). Wer ihnen gerne Gewinnsucht vorwirft, weil sie lieber neue Ware verkaufen als neue Lampen in alte Fassungen schrauben, sollte es diesmal lieber unterlassen. Denn es geht um den Ruf der Technologie und der Industrie. Wer prüft im Baumarkt, ob das neue gute Stück doch eine alte Gurke mit einer neuen Lampe drin ist? Viele Leute sind entsetzt, weil ihr gutes Stück nach kurzer Zeit nicht mehr so funzt, sondern funzelt und blitzelt. Siehe das Video. Schuld sind die Hersteller - oder? Das war mal. Jetzt gibt es den Markt, den grauen Markt und eventuelle pechschwarze Erlebnisse.

Das Problem ist eigentlich eine gute Seite von LED. Sie schickt das Licht in die eine Richtung, die Wärme in die umgekehrte. Manche LED-Leuchte ist eigentlich ein großer Kühlkörper mit einer kleinen Diode drin. So lange diese nur den Gemütszustand eines Geräts verriet - das war für Jahrzehnte ihre Hauptrolle -, war die Welt in Ordnung. Die paar Milliwatt verschwanden im Universum. Jetzt muss die LED leuchten und produziert Wärme. Diese geht nach hinten los. Ist sie in ein Downlight eingedreht, wärmt sie den Deckenhohlraum auf. Ist dieser so leer nicht, kann die LED von der toll langen Lebensdauer so viel einbüßen, dass eben der im Video gezeigte Zustand entsteht. Ist die Leuchte ungeeignet, gibt es Wärmestau und - angeblich - auch Brände. Jedenfalls theoretisch.

Deswegen wird kein Hersteller einer LED-Lampe die Verantwortung dafür nehmen, dass sie in eine ungeeignete Leuchte eingeschraubt wird. So sollte man gut versicherte Elektriker beschäftigen (hier). Das hilft allerdings nicht gegen miserable Objekte, die lebensgefährlich sein sollen (Bild) Da kommt die Hitze anders: Stromschläge. Deutsche Hersteller werden hierfür auch keine Verantwortung übernehmen. Sie werden aber zur Verantwortung gezogen, weil der Kunde nicht weiß, was er kauft. Der Markt ist in einem gefährlichen Zustand. Wie gefährlich, ist bei dem zitierten Artikel beschrieben (hier). Die Objekte trugen alle das CE-Zeichen, dass angeblich garantiert, dass alle anwendbaren Vorschriften der EU eingehalten werden. Allerdings kann man die Kuckucks kaufen und auf seine Produkte kleben, so wie einst Krokodile auf Fake-Hemden. Kein Zoll kann helfen, wenn man als moderner Mensch seine Ware in China bestellt.

Da kommt die Hitze anders: Stromschläge. Deutsche Hersteller werden hierfür auch keine Verantwortung übernehmen. Sie werden aber zur Verantwortung gezogen, weil der Kunde nicht weiß, was er kauft. Der Markt ist in einem gefährlichen Zustand. Wie gefährlich, ist bei dem zitierten Artikel beschrieben (hier). Die Objekte trugen alle das CE-Zeichen, dass angeblich garantiert, dass alle anwendbaren Vorschriften der EU eingehalten werden. Allerdings kann man die Kuckucks kaufen und auf seine Produkte kleben, so wie einst Krokodile auf Fake-Hemden. Kein Zoll kann helfen, wenn man als moderner Mensch seine Ware in China bestellt.

Ob reale Gefahr oder nicht. Die Versicherer kennen bei einem Schadenfall keinen Pardon. Hier die Publikation der Versicherer zur Schadenverhütung beim Betrieb von Leuchten (V2005_low vom Jahre 2014) mit Definitionen von Retrofit- und Konversionslampen. Man kann davon ausgehen, dass der Elektriker als Normalbürger die Unterschiede nicht kennt. Ebensowenig wird er dem Kunden erzählen, dass die sonst üblichen Prüfzeichen zwar an der Leuchte kleben bleiben, aber schlicht ungültig sind! Der Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie e. V. (ZVEI) verweist in mehreren Veröffentlichungen auf Gefährdungen, die durch den unerlaubten Umbau von Leuchten entstehen können.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025