Posts Tagged: Bildschirm

Welche Qualität haben wir bekommen?

Eine schwitzende Stirn ist nicht das Kriterium für die

Qualität einer neuen Idee

Pavel Kosorin

Nachdem in drei Blogs über Qualität i.S. der Autoren des Papiers "Lichtqualität - ein Prozess statt einer Kennzahl" sinniert wurde, mal eine andere Idee, die sie gar nicht angegangen sind: Qualität als Exzellenz. Selbst mit einer sehr entspannten Haltung zur Realität kann ich nicht leugnen, dass die Idee jemand anders geboren hat. Der ist zwar nicht bekannt, aber wann er gelebt haben muss: in der Antike. Denn beide "Qualitäten" sind lange vor unserer Zeit geboren worden. Exzellenz kann man auch als hervorragende Beschaffenheit übersetzen. Und die ist, woran der kleine gemeine Normalsterbliche denkt, wenn er Qualität hört oder sagt.

Um welchen Betrag bin ich schlauer geworden, indem ich dieses Papier gelesen habe? Nehmen wir an, mein Kunde möchte, dass ich ihm eine Beleuchtung liefere, die "allen Vorschriften" genügt. Der Anspruch ist zwar nie erfüllbar, aber das kann ich dem Kunden nicht erzählen. Also versuche ich, auf die empfohlenen Unterlagen zuzugreifen. Es steht ja geschrieben "Auf nachfolgend zusammengestellte Unterlagen greift ein Experte vorrangig zu. …" Fangen wir mit der ersten an, ASR A3.4. Da fällt mir ein, nach der kann man ja gar nicht planen. Also müsste ich die genannten Normen anwenden. DIN EN 12464 steht als erste da. Die wird so gelobt "Beleuchtung von Arbeitsstätten im Innen- und im Außenraum, die die grundlegenden Kriterien der Beleuchtung und Grenzwerte beinhalten". Dumm nur, dass DIN Normen keine Grenzwerte angeben dürfen, die die Sicherheit und Gesundheit des Menschen betreffen. Das hat sich der Staat ausdrücklich verbeten. Außerdem sehen die "grundlegenden Kriterien der Beleuchtung" darin so aus: "Für eine gute Beleuchtungspraktik ist es erforderlich, dass zusätzlich zu den geforderten Beleuchtungsstärken quantitative und qualitative Anforderungen erfüllt werden." Verzeihung, ich hatte die frühere Version zitiert. Man hat die Sache in der jetzt gültigen Ausgabe 2011 schon eleganter formuliert: "Gute Beleuchtung bedingt, dass zusätzlich zu den geforderten Beleuchtungsstärken quantitative und qualitative Anforderungen erfüllt werden."

Heißt für mich, erst mal die geforderte Beleuchtungsstärke realisieren und sich danach sonstige Anforderungen angucken, qualitativ und quantitativ, was das auch sein mag. Dummerweise geht das Qualitätspapier aber von anderen Dingen aus, die nichts mit der Beleuchtungsstärke zu tun haben sollen (steht so geschrieben):

• "Lichtqualität ergibt sich aus der Summe von Faktoren, die eine Lichtlösung beschreiben und in keinem Zusammenhang zur Beleuchtungsstärke stehen (Stein, Reynolds und McGuiness, 1986).

• Lichtqualität ist Teil eines ganzheitlichen Ansatzes, dem dann entsprochen ist, wenn die Anforderungen individueller Nutzer erfüllt sind (Veitch, Newsham, 1995, 1998, 2006, 201 0). Dabei soll je Installation eine Balance zwischen Wohlbefinden, Wirtschaftlichkeit und Architektur gefunden werden."

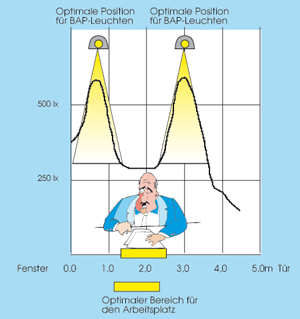

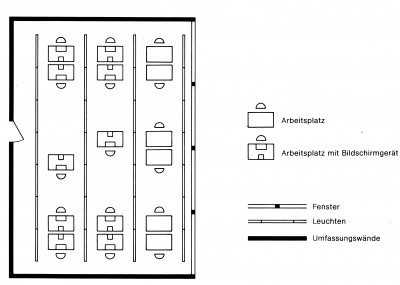

Entweder haben die Autoren DIN EN 12464 nicht gelesen oder diese Zitate unverstanden angeführt. Es könnte sein, dass ihnen eher nach der nächsten Norm ist, die hat es in sich: DIN 5035-7 "Beleuchtung von Räumen mit Bildschirmarbeitsplätzen, die Beleuchtungsarten und Beleuchtungskonzepte aufführen". Tut sie das? Muss wohl, denn der als nächster angeführte Leitfaden BGI 856 ist voll davon. Mehr noch, die Gütekriterien für Beleuchtung, also woran man die Güte der Beleuchtung misst, stammen von DIN 5035-7. Also gucke ich mir die schönen Bilder dieses Leitfadens an. Die sagen nämlich jeweils mehr als 1000 Worte (oder Wörter?). Bei 67 Seiten mit Beispielen kommt da was zusammen. Zu dumm, dass die beispielhaften Beleuchtungen alle Nachtsituationen zeigen. Und die Räume haben keinen Sonnenschutz. Braucht man ja in der Nacht nicht.

Jetzt fällt mir ein: DIN 5035-7 gibt es ja gar nicht. Die wurde zurückgezogen, weil sie sich mit DIN EN 12464-1 beißt. BGI 856 gibt es eigentlich auch nicht. Was haben die Autoren nun gemeint? Diese Broschüre wurde im Jahre 2003 von einer Berufsgenossenschaft veröffentlicht, die sich sehr bei vier Herren der Industrie bedankt, die den Inhalt geliefert haben. Da die Industrie, die Vorhänge liefert, nicht dabei war, und die Leuchtenfirmen nur Software betrieben, die künstliches Licht zeichnen, sah die Info-Schrift eben so aus. Paar Jahre später wurde der Inhalt "modernisiert", die Fenster erhielten Sonnenschutz, und die Nacht wurde zum Tag umgezeichnet. Prima, sieht gut aus.

Doch damit nicht Schluss. Da die BGn mittlerweile unter DGUV firmieren, wurde BGI 856 noch einmal modernisiert und heißt nunmehr DGUV-I 215-442. Sie hat jetzt 70 Seiten mit Beispielen. Die tristen Bilder haben weitgehend viel lustigeren Platz gemacht. Dass man bei der Renovierung der Bilder nicht allzu sehr auf die Aktualität der Normen geachtet hat - geschenkt. So gibt es z.B. DIN EN ISO 9241-7 seit mindestens einem Jahrzehnt nicht mehr. Man darf ja nicht immer so kleinlich sein. Immerhin ist der Geist erhalten geblieben. Er ist derselbe wie 1988, als DIN 5035-7 zum ersten Mal das Licht der Welt erblickte.

OK! Ich habe verstanden und lese, was relevant zu sein scheint: "DGUV-I : Schriftenreihe, in der die richtige Anwendung von Licht in verschiedenen Anwendungen aufgeführt ist". Das ist eine wahre Fundgrube. Man findet sogar unerhört Nützliches darin, so etwa "DGUV Information 203-043 Beeinflussung von Implantaten durch elektromagnetische Felder". Immerhin, ich wusste bislang, dass bei Schweißern auch mal die Plomben selbständig machen können. Jetzt weiß ich, dass sich auch meine Hüftprothese erwärmen kann, so ich welche habe und mich in die Nähe eines Induktionsofens begebe. Will ich aber nicht, sondern nur die DGUV-I mit Beleuchtung lesen. Wo man die findet? Finde ich noch heraus. Es gibt nur 18 Rubriken, die jeweils bis 999 nummeriert sind. Schöne Beschäftigung für die kommenden langen Winternächte.

Aber bis dahin kann ich mich dem namentlich genannten widmen, BGI 856 alias DGUV-I 215-442. Die muss ja nach so viel Renovierungen aktuell sein. Dort lese ich z.B. wie ich eine Leuchte aussuchen muss: "Die Grenzwerte der mittleren Leuchtdichte von Leuchten müssen erst ab einem Ausstrahlungswinkel γ = 65° (Abbildung 11) rund um die Leuchte (in den Ebenen C0, C15, C30 bis C345 mit Δϕ = 15°) eingehalten werden." Klare Kante. Landet mein Kunde vor dem Arbeitsrichter, wenn nicht rund um die Leuchte in der Ebene C345 mit Δϕ = 15° die Grenzwerte der mittleren Leuchtdichte eingehalten werden? Bitte klare Ansage!

So klar ist die Sache aber ansonsten nicht. Denn ich will meinem Kunden integrative Lichtqualität bieten (hier), und die besagt: "Tageslicht ist Ausgangspunkt und Maß einer integrativen Lichtplanung, welches durch Kunstlicht ergänzt werden muss. »INTEGRATIVE LICHTQUALITÄT« umfasst daher die kombinierte Tages- und Kunstlichtplanung." Wo liegt das Problem? Hier: BGI 856 ist laut Seitenfuß "Hilfen für die Planung von Beleuchtungsanlagen von Räumen mit Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen", DGUV-I 215-442 ist hingegen "Hilfen für die Planung der künstlichen Beleuchtung in Büroräumen". Jetzt weiß ich endlich, warum die Autoren die Uralt-Version des Papiers empfehlen. Die hatte die integrative Lichtplanung vorweggenommen. Ihre Beispiele zeigen zwar nur Nachtsituationen, aber immerhin. Den bösen Gedanken, dass man 1988 Lichtplanung mit Planung von Kunstlicht gleichgesetzt haben könnte, habe ich gleich vertrieben. So doof waren sie wohl nicht - obwohl, mir liegen schriftliche Beweise von zwei der Verantwortlichen vor, die den Verdacht bestätigen. Der eine hat sich sogar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen damit verewigt.

Ja, wo hatte ich angefangen? Mit der Exzellenz … hat wohl nicht ganz so geklappt. Wie ambitioniert muss dieser Kollege sein, damit er sich durch das Papier zur Qualität durcharbeitet? Vielleicht sollte er mal beim Qual-Ausschuss bei der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft melden.

Daraus macht der Praktiker Qualität

Ich schreibe Dir einen langen Brief,

weil ich keine Zeit habe,

einen kurzen zu schreiben.

Goethe oder Pascal oder Voltaire

oder ein anderer Wichtiger

Ein Mensch malt, von Begeisterung wild,

Drei Jahre lang an einem Bild.

Dann legt er stolz den Pinsel hin

Und sagt: "Da steckt viel Arbeit drin."

Doch damit war´s auch leider aus:

Die Arbeit kam nicht mehr heraus.

Eugen Roth

Der Praktiker, der ambitioniert nach Lichtqualität strebt, soll folgende Gruppen von Anforderungen berücksichtigen, an deren Erfüllung sich die Lichtqualität ergibt.

Funktionale Anforderungen

Biologische Anforderungen

Psychologische Anforderungen

Architektonische Anforderungen

Weiterhin heißt es: "Lichtqualität ergibt sich aus dem Abgleich von Anforderungen und ihrer Erfüllung." Dafür werden folgende Bewertungsgrößen angeführt, die der Praktiker, so er ambitioniert ist, zum Abgleich der Benutzeranforderungen anwenden soll:

• Beleuchtungsstärke im Bereich der Sehaufgabe (E)

• Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke (U0)

• Farbkontrast (FK)

• Helligkeitskontrast (gestalterisch) (HK)

• Psychologische Blendung (Bpsy)

• Physiologische Blendung (Bphy)

• Reflexblendung (BRe)

• Lichtfarbe (CCT)

• Farbwiedergabe (Ra)

• Kontrastwiedergabe (CRF)

• Schlagschatten (SS)

• (Ausgewogene) Leuchtdichteverteilung (Bal)

• Modelling (Mod)

• Fehlen von Flackern/Flimmern (Fl)

• Melanopischer Wirkungsfaktor (ame,v)

• Schädigungspotenzial (Hdm)

• Qualitative Faktoren (Q)

Ich versuche es mir vorzustellen, wie ambitioniert ein Praktiker sein muss, um all diese Faktoren überhaupt zu kennen. Egal, wie der Mann oder die Frau gebildet ist, wird er/sie schön ins Schwitzen kommen, wenn es darum geht, Farbkontrast und Helligkeitskontrast (gestalterisch?) verstehen zu wollen. Nehmen wir an, die Ausbildung zum "zertifizierten Lichtplaner" + die Voraussetzungen, die man für diese mitbringen muss, hätte all jene Faktoren einem beigebracht, die der gemeine Lichttechniker häufig nennt, spätestens beim "melanopischer Wirkungsfaktor" wird der Spaß aufhören. Was war das nochmal? Kann man ja nachsehen. Steht in DIN SPEC 67600 "Biologisch wirksame Beleuchtung - Planungsempfehlungen". Bisschen dumm, die lehnt nämlich der Arbeitsschutz derzeit ab. Also weiter gucken. Z.B. in einer weiteren angeführten Norm, DIN EN 12464, die gilt für Arbeitsstätten. Noch etwas dümmer. Dort steht, dass die nicht so ganz mit dem Arbeitsschutz vereinbar ist: "Grundsätzliche Anforderungen an die Beleuchtung hinsichtlich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit werden in Deutschland nicht in dieser Norm, sondern in der Arbeitsstätten-verordnung (ArbStättV) geregelt." Gut, was sagt die? Wer da drin den "melanopischer Wirkungsfaktor" sucht, wird nie fündig. Die Arbeitsschützer mögen den nämlich nicht. Ich durfte in einer Zeitschrift, die von Arbeitsschutzexperten - sagen wir mal - qualitätsüberwacht wird, um das böse Wort zensieren zu vermeiden, nicht einmal erwähnen, dass es so etwas gibt. Deswegen ist der Artikel in einer anderen Zeitschrift erschienen (hier). Außerdem sagt die Arbeitsstättenverordnung nie, was ein Praktiker machen muss oder soll, um ihre Schutzziele zu erreichen. So etwas steht in der jeweiligen ASR (aus früher "Arbeitsstättenrichtlinie"). Die ASR für die Beleuchtung heißt A3.4 und sagt dummerweise auch nichts zum melanopischen Wirkungsfaktor. Noch viel dümmer: Nach Expertenmeinung eignet sich die ASR A3.4 nicht für eine Beleuchtungsplanung. Also nehmen wir in voller Verzweiflung die letzte der genannten Normen: DIN 5035-7 "Beleuchtung mit künstlichem Licht - Teil 7: Beleuchtung von Räumen mit Bildschirmarbeitsplätzen". Superdumm: Licht.de hatte gemeldet, dass die zum ersten März 2017 zurückgezogen worden war (hier). Als Grund wird dort angegeben: "Hintergrund für die Zurückziehung war, dass die Anforderungen der DIN 5035-7 teilweise der gültigen Norm DIN EN 12464-1:2011-08 widersprachen, wodurch eine eindeutige Anwendung nicht gegeben war."

Was für eine Qualität ist das, die man mit Hilfe einer zurückgezogenen Norm (DIN 5035-7) ermittelt, die einer anderen (DIN EN 12464-1) widerspricht, die wiederum für Arbeitsschützer nicht satisfaktionsfähig ist?

Ergo: Um die Lichtqualität ist es nicht gerade gut bestellt im Jahre 2017. Wie erklärt der Praktiker in einem Projekt mit den unten abgebildeten Beteiligten, die bei weitem nicht ohne weitere Akteure (z.B. Betriebsrat, Sicherheitsingenieur) verhandeln, was er will? Und vor allem: Wie setzt er sich gegen die Energiesparer durch?

Für wirklich Ambitionierte:

Lichtqualität - ein Prozess statt einer Kennzahl

Methodik zum Erfassen der Anforderungen an eine

Lichtlösung und zu ihrer Bewertung zur Bestimmung

ihrer Qualität

Veröffentlichung der

Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft e.V.

Du willst Qualität und bekommst einen Prozess

Ich schreibe Dir einen langen Brief,

weil ich keine Zeit habe,

einen kurzen zu schreiben.

Goethe oder Pascal oder Voltaire

oder ein anderer Wichtiger

Ein Mensch malt, von Begeisterung wild,

Drei Jahre lang an einem Bild.

Dann legt er stolz den Pinsel hin

Und sagt: "Da steckt viel Arbeit drin."

Doch damit war´s auch leider aus:

Die Arbeit kam nicht mehr heraus.

Eugen Roth

Ende des Sommers 2017 trafen zwei Ereignisse Berlin hart, eines beschädigte zehntausende Bäume, das andere hätte ähnlich Schlimmes zur Folge, würde man höherwertiges Wissen immer noch auf Papier drucken. Verlust von vielen, vielen Bäumen. Das erste Ereignis war der Orkan Xavier. Vom zweiten wird hier berichtet.

Wie man weiß, gehen von Berlin starke Signale aus, was das Licht anbetrifft. Nicht nur Max Planck, der das Strahlungsgesetz „erfand“, wirkte dort. Auch Einstein brachte seine allgemeine Relativitätstheorie hier zur Vollendung. Ob das Ereignis von Oktober 2017 ebenso in die Annalen eingeht oder eher beim Banalen bleibt, wird sich noch zeigen. Gewichtig zeigt es sich, gedruckt auf edles Papier allemal. Denn es ist 114 Seiten lang.

Unser Ereignis war dazu bestimmt, eine andere Großtat aus Berlin, Licht betreffend, zu vollenden. Diese wurde geleistet, um Licht eine Qualität zu geben, freilich ohne die beiden Nobelpreisträger. Die hatten zwar einige unwichtige Dinge wie die Quantenphysik und Relativitätstheorie entwickelt, waren aber von der Herkunft ungeeignet, und sie waren emigriert (Einstein) oder entmachtet (Planck). Die Rede ist von DIN 5035, die im Jahr 1935 bestimmte, woran man die Güte von Beleuchtung zu bestimmen hatte. Leider hatte man es versäumt, die Norm in Stein zu meißeln. Später wurde sie nämlich ziemlich verwässert und schlussendlich von einem DIN-Sekretär aus Versehen in die Geschichtsbücher geschickt. In der Zwischenzeit hatte man es aber geschafft, allen Bundesbürgern einzutrichtern, dass die Lichtqualität in Beleuchtungsstärke gemessen werden müsste. Die Existenz weiterer Merkmale wurde zwar nicht geleugnet, aber auch nicht gerade hervorgehoben. Manche wollen die Lichtqualität gar in Euro messen (hier).

Da die Geschichte nicht so einfach enden darf, bildete sich beim zuständigen Verein, der LiTG, ein Ausschuss, der sich der Qualitätsfrage annahm. Das war etwa 20 Jahre vor Oktober 2017. Dieser machte seinem Namen alle Ehre und wurde bald von seinen Mitmachern als Qual-Ausschuss bezeichnet. Wie wär´s mit einer innovativen Idee – z.B. damit, ein Autorenteam mit der Aufgabe zu betrauen, Lichtqualität zu definieren? Nach langen quälenden Jahren wurde tatsächlich dieser Weg beschritten. Das Ergebnis der Arbeit sollte – wem denn sonst? - dem Praktiker und Lichtplaner zu Gute kommen. Da nun mal nicht alle Praktiker Zeit zum Lesen haben, richtet sich die in Oktober 2017 erschienene Schrift an „ambitionierte“ Praktiker. Zum Lichtplaner ist kein Qualifyer zugefügt. Er ist also per se ambitioniert.

Als ich den Titel las, war ich schwer erschüttert: „Lichtqualität - ein Prozess statt einer Kennzahl“. Wie erzähle ich dem Kunden, der eine Beleuchtung bestellt, dass er mit einem Prozess rechnen muss? Was erwartet dieser eigentlich, wenn er „gutes“ Licht bestellt? Wenn ich von den Herrschaften absehe, die für möglichst wenig Geld möglichst viel „500 lx überall“ kaufen wollen, fallen mir nur wenige Leute ein, die sich auf einen Prozess einlassen wollen. Und der Praktiker muss verdammt ambitioniert sein, um sich auf einen Prozess einzulassen. Ich stelle mir den Praktiker beim Elektrogroßhandel an der Theke vor, der dem Verkäufer von seinem Auftrag erzählt und der Qualität, die er liefern muss. Wie sieht das Gesicht des Verkäufers aus, wenn der Prozess hört?

Mal paar ernste Zahlen: mehr als 95% aller Bürogebäude in Deutschland wird ohne einen Lichtplaner gebaut und Licht hat etwa einen Anteil von 1-3 % Anteil an einem neuen Gebäude. Die Größe 95% entspricht etwa dem Anteil von professionellen Leuchten, die beim Großhandel über die Theke gehen. Glück hat der Bauherr, der den Lichtplaner unter den Elektroplanern erwischt. Denn in Deutschland soll der „Lichtplaner“ noch geboren werden. Es gibt zwar Datenbanken mit „Lichtplanern“, aber bereits der erste, den ich aufrufen wollte, http://www.4d-light.com, sagt mir „This domain has expired“ und ist bei SEDO zu kaufen.

Wie sind die anderen in die Datenbank gekommen? So: „Wenn Sie Lichtplaner sind und in die Datenbank aufgenommen werden möchten oder Ihre Daten ändern möchten, senden Sie uns eine Mail an Redaktion@lichtnews.de“. Und wer darf sich bitte ein Lichtplaner nennen? Ich denke mal jeder. Wie die wahre Situation aussieht, beschreibt Prof. Heinrich Kramer in seinem Kommentar zu dem Artikel „Beleuchtet den gordischen Knoten“ wie folgt: „Zurzeit gibt es mehrere Initiativen, die die Qualität der Lichtplanung und damit gleichzeitig die Qualifikation der Lichtplaner anheben wollen. Die International Association of Lighting Designers (IALD) wirbt für den Certified Lighting Designer (CLD), nachdem das von ihr initiierte National Council for the Qualification of Lighting Professionals (NCQLP) nicht das gewünschte Ergebnis brachte, das Deutsche Institut für Normung (DIN) versucht den zertifizierten Lichttechniker (ZLT) zu etablieren und die Lichtindustrie versucht über LightingEurope auf europäischer Ebene einen qualifizierten Lichtplaner in den Planungsprozess zu integrieren.“ (Rest hier https://pld-m.com/de/leserbrief-2/).

Wie wahrscheinlich ist, dass ein leibhaftiger Lichtplaner Lieschen Müller ihren Bildschirmtisch beleuchtet? Etwas häufiger als dass ein Einhorn ihr eine Wollmütze gegen den Luftzug aus der Klimaanlage strickt. Aber wirklich nur etwas!

Spaß beiseite. Der in dem Papier beschriebene Prozess zur Ermittlung der Anforderungen an die Beleuchtung ist tatsächlich notwendig. Unsere Altvorderen haben aber den Weg über die Normung gewählt – und das mit dem Segen des Staats. Die erste Fassung der Norm von 1935 war ein Meisterstück, ihre letzte Fassung und deren Nachfolger eher ein Text-Stück für den Elektromeister. Quintessenz: Mach´ ma´ 500 lx. Und du bist auf der sicheren Seite.

Hingegen geht das besprochene Papier von solchen Ansätzen aus: „Lichtqualität ergibt sich aus der Summe von Faktoren, die eine Lichtlösung beschreiben und in keinem Zusammenhang zur Beleuchtungsstärke stehen (Stein, Reynolds und McGuinness, 1986).“

„Lichtqualität ist Teil eines ganzheitlichen Ansatzes, dem dann entsprochen ist, wenn die Anforderungen individueller Nutzer erfüllt sind (Veitch, Newsham, 1995, 1998, 2006, 2010). Dabei soll je Installation eine Balance zwischen Wohlbefinden, Wirtschaftlichkeit und Architektur gefunden werden.“

Vor fast einem Jahrhundert hatte man das Ziel in DIN 5035 so formuliert: "Die künstliche Beleuchtung von Innenräumen muß den Forderungen der Gesundheit und Schönheit entsprechen, dabei zweckmäßig und wirtschaftlich sein.” Wie altmodisch …

Da fällt mir nur ein altes Lied ein: It is a long way to ...

Für wirklich Ambitionierte:

Lichtqualität - ein Prozess statt einer Kennzahl

Methodik zum Erfassen der Anforderungen an eine

Lichtlösung und zu ihrer Bewertung zur Bestimmung

ihrer Qualität

Veröffentlichung der

Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft e.V.

Du willst keinen Prozess, sondern Qualität

Ich schreibe Dir einen langen Brief,

weil ich keine Zeit habe,

einen kurzen zu schreiben.

Goethe oder Pascal oder Voltaire

oder ein anderer Wichtiger

Ein Mensch malt, von Begeisterung wild,

Drei Jahre lang an einem Bild.

Dann legt er stolz den Pinsel hin

Und sagt: "Da steckt viel Arbeit drin."

Doch damit war´s auch leider aus:

Die Arbeit kam nicht mehr heraus.

Eugen Roth

Gestern hatte ich das unten rechts angegebene Papier kommentiert. Es soll Lichtqualität für den Praktiker und Lichtplaner ... ja, was denn? Definieren? Beschreiben? Umschreiben? Dabei wurden moderne Autoren zitiert, die mittlerweile 83 Jahre alte Zielsetzung von DIN 5035 geschafft haben, mit etwas anderen Worten zu replizieren.

Ist ja nichts Neues. Bemühen sich doch noch "modernere" Autoren Weisheiten aus der Antike neu zu formulieren - und fallen dabei nicht selten auf die Nase. Insofern nichts Ehrenrühriges. Oder doch? Irgendwie müssten z.B. diejenigen im Gesicht rot anlaufen, die dafür gesorgt haben, dass in DIN 5035 (jetzt Teil 1) "Kosten der Beleuchtungsanlage" den gleichen Stellenwert einnimmt wie "Licht und Farbe", Farbwiedergabe, oder "Begrenzung der Blendung". Denn in dem besprochenen Papier heißt es: "Energieeffizienz und Kosten einer Lichtlösung bilden [daher] keine Kriterien zur Bewertung der Lichtqualität". Die Änderung kam in die Norm mit der Ausgabe von 1972.

Wer nicht ganz doof ist, weiß, warum sie/er zwei unterschiedliche Dinge in einen Topf wirft, wie hier z.B.. Preis eines Autos und dessen Qualität. So kann man nämlich Äpfel mit Birnen vergleichen. Willst Du lieber wenig Blendung oder preisgünstigere Beleuchtung? Mein damaliger Chef hat den Vorgang etwas drastischer formuliert: "Der [Obmann] ist doch bescheuert. Lass doch den Kunden entscheiden, wie viel Geld er wofür ausgeben will."

Die zarte Röte im Gesicht der Verantwortlichen dürfte sich weiter vertiefen, wenn sie lesen würden, was über Tageslicht und Qualität ausgeführt wird. Dieses, das Tageslicht, wurde nämlich 1972 für entbehrlich erklärt, ach was, eher für störend (hier). Die Entwicklung der Lichtnormen habe ich in dem Forschungsbericht "Licht und Gesundheit" ausführlich dokumentiert (hier). Was weniger gut dokumentiert ist, sind die Folgen für den deutschen Arbeitsschutz. Denn die Vorschriften der Berufsgenossenschaften kannten bis zum Jahr 2004 kein Tageslicht und keine Beleuchtung durch das Tageslicht. Auch der Staat wollte die Sache nicht anders sehen: "Da eine gleichmäßige und stets gleichbleibende Beleuchtung der Arbeitsplätze, Arbeitsbereiche und Verkehrswege über den gesamten Tag nur durch künstliche Beleuchtung zu erreichen ist, wird in der Arbeitsstättenverordnung die allgemeine Forderung des früheren § 120 a Abs. 2 GewO nach genügendem Licht nur für die Beleuchtung mit künstlichem Licht im einzelnen präzisiert." (Betonung im Original, Rainer Opfermann, zuständiger Referent im Arbeitsministerium)

Im neuen Papier hört sich die Sache sehr anders an:

"Funktionale Anforderungen: Durch Tageslicht, insbesondere durch die dynamische Änderung des Beleuchtungsstärkeniveaus, der Leuchtdichten im Bereich der Fenster und der ähnlichsten Farbtemperatur, ändern sich die visuellen Bedingungen im Raum.

Biologische Anforderungen: Der Mensch ist in seinem circadianen Rhythmus an die Änderungen des Tageslichts, insbesondere an den Wechsel von Tag und Nacht, angepasst und dadurch geprägt.

Psychologische Anforderungen: Emotional hat das Tageslicht in der Regel einen positiven Einfluss auf den Menschen. Besonders die Sichtverbindung bietet wertvolle Informationen über die Außenwelt.

Architektonische Anforderungen: Die Nutzer von Tageslicht und auch der Schutz vor Sonnenlicht bestimmen die architektonische Gestaltung der Fassaden und der Tageslichtöffnungen."

Weiterhin heißt es: "Lichtqualität ergibt sich aus dem Abgleich von Anforderungen und ihrer Erfüllung."

Da haben wir dummerweise den Salat: Den Adressaten "ambitionierter Praktiker" gibt es leider nicht für dieses Anforderungsprofil. Denn für das Tageslicht ist nach wie vor der Architekt zuständig, für die "Beleuchtung", sprich künstliches Licht, erklärt der sich meist nicht zuständig. Wie dargestellt (hier), ist der Zuständige der "Lichtplaner", und mangels Lichtplaner, meist der Elektroplaner. In der Entstehungsphase eines Gebäudes weiß dieser noch nichts von seinem Glück. Auch wenn der alles wüsste und könnte, würde ihm kein Architekt kein Mitspracherecht an seinem Gebäude einräumen.

Ergo: Um die Lichtqualität ist es nicht gerade gut bestellt im Jahre 2017. Wie es besser laufen könnte? Ein gutes, leider nicht sehr praktisches, Kooperationsmodell hatte die Gütegemeinschaft Licht schon in den 1970er Jahren veröffentlicht. Vielleicht kommt man mit ähnlichen Modellen weiter. Ansonsten wird der rechts abgebildete Kollege wieder die Leuchten, die er beim Elektrogroßhändler abholt, gleichmäßig an der Decke verteilen. Und sagen "Da steckt viel Arbeit drin!".

Für wirklich Ambitionierte:

Lichtqualität - ein Prozess statt einer Kennzahl

Methodik zum Erfassen der Anforderungen an eine

Lichtlösung und zu ihrer Bewertung zur Bestimmung

ihrer Qualität

Veröffentlichung der

Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft e.V.

Büroraumoptimierung und Licht

Was ist optimal? Wenn ich Hunger habe, könnte optimal ein dreifacher Doppelwhopper sein. Wenn ich gleichzeitig unter einer dicken Wampe leide, würde ich einen einfachen Whopper optimal finden, begleitet durch einen Fingerhut voll Cola. Je mehr Aspekte ich zum "Optimieren" berücksichtigen muss, desto schlimmer fällt das Optimierte aus. Am Ende heißt das Ganze Pessimieren.

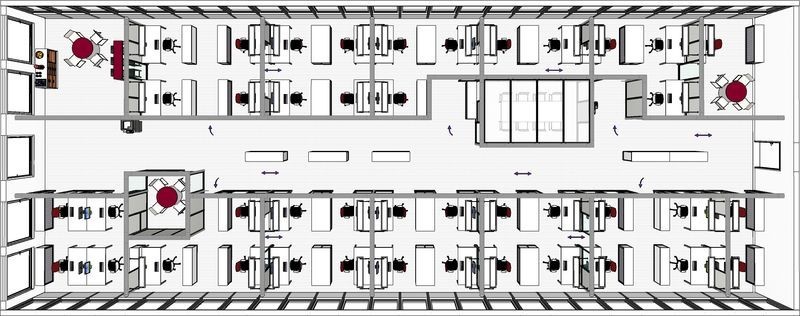

Wenn man Lebewesen, die als Jäger und Sammler so fähig sind, dass sie etwa zehn Mal so schnelle Tiere ohne Werkzeug und Fallen fangen - die Buschmänner aus Namibia fangen Antilopen mit der bloßen Hand, und laufen vorher barfuß durchs Buschland - , in kleine Kabuffs einsperrt, damit sie täglich acht Stunden lang Buchstaben in der Größe von Fliegendreck auf Bildschirmen entziffern, muss man viele Dinge berücksichtigen, um ihr Umfeld zu optimieren. Und das Bild oben zeigt, was auf der Strecke bleibt. Das Licht. Es kann nämlich nicht um die Ecke.

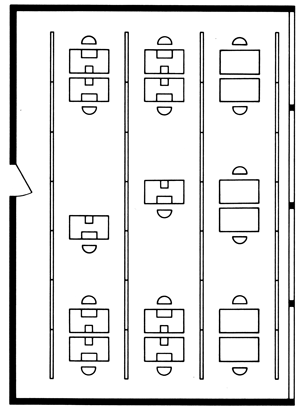

Unsere Beleuchtungen gehen davon aus, dass man an der Decke eine Reihe von Leuchten aufhängt, die aber nicht über der Stelle hängen dürfen, die sie beleuchten. Das versteht zwar keiner, auch die Erfinder der Idee nicht, ist aber so. Die Lampen sind so hell, dass alles darunter mehr oder weniger stark glänzen würde. Daher müssen die Leuchten seitlich angebracht werden. Nützt zwar nicht viel, muss aber sein. Wo hängt man aber in diesem Raum die hin? Bleibt nur: über den Trennwänden. Dann geht das meiste Licht auf die Trennwände. Und dann? Es ist einfach nutzlos. Die einzige positive Wirkung des Lichts ist Blendung. Immerhin: sie hält die Leute wach.

Dieses Bild stammt nicht aus der Urzeit des Büros. Es zeigt auch nicht das Büro eines armen Unternehmens, das keine Ahnung von Licht und Sehen hat. Es ist nicht einmal zwei Jahre alt. Der Betreiber hat nicht nur viel Geld, er gibt es auch viel Geld aus, damit es seinen Leuten gut geht. Lässt sich auch teuer beraten. Und das Geld verdient er mit einem Produkt, das dem Sehen dient. Da müsste die Bude ja super-optimal sein. Isss es aber nicht!

Es ist zappenduster am helllichten Tag in einem zweiseitig befensterten Raum. Das Tageslicht fällt seitlich ein und kann die akustischen Paneele nicht durchdringen. Die sind aber nötig, weil die Insassen reden oder telefonieren. Zwar nicht immer, aber immer öfter. Die seitlichen Wände hat man gezogen, weil die vorbei laufenden Leute einen stören. Was man nicht sieht, ist der Mief. Denn hier kann keine Luft zirkulieren. Könnte sie, würde die Akustik nicht funktionieren. Entfernt man die ganzen Einbauten, stören sich die Leute noch mehr. Die drei wichtigsten L´s der Bürogestaltung, Licht, Luft, Lärm, bilden hier ein trauriges Dreieck. Pures Pessimalismus.

So ähnlich sieht es in vielen, vielen deutschen Büros aus, die man für viel Geld "optimiert" hat. Zweck der Übung war, viel Geld zu sparen, indem man die Arbeitsplätze verdichtet. Zwar hat ein schlauer Mensch vor 40 und mehr Jahren berechnet, dass bei der Büroarbeit nur 8% der Kosten durch die gesamte Infrastruktur entsteht und der Rest Personalkosten sind. Das soll aber einer dem Kaufmann erzählen, der nur die Kosten der Büros im Visier hat und mit der Arbeit nichts zu tun hat. Auch nicht mit der ständig steigenden Zahl der psychischen Erkrankungen. Wer sich ein schnelles Bild vom Stress bei der Arbeit machen will, wird hier fündig.

Ein Narr, der da glaubt, da wird sich schnell was ändern. In dem Langzeit Projekt "Neue Qualität der Arbeit" (INQA Büro) war kein Thema mit so viel Interesse verfolgt worden wie Methoden der Verdichtung der Arbeitsplätze im Büro. Ein Thema mit Erfolgsgarantie - mehr Kopfschmerzen ist das mindeste, was man erntet.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025