Posts Tagged: Beleuchtung

LED in der Sixtinischen Kapelle

2014

ARD heute Abend: Das wohl wichtigste Werk des Renaissancekünstlers Michelangelo erstrahlt in neuem Licht. 7000 LED-Dioden erleuchten die Sixtinische Kapelle im Vatikan in Rom. Die Besucher können soviel mehr Details der Fresken erkennen: Bisher wurde die Kapelle mit Strahlern auf der Außenseite der Fenster durch Kunststoffplatten hindurch beleuchtet.

"Einige Fresken erscheinen jetzt vom Boden aus betrachtet zum ersten Mal dreidimensional", berichtete die EU-Kommission, die das Lichtprojekt finanziell unterstützt hat. Konzipiert wurde es von der Firma Osram.

Ich denke, dass wichtigste hier ist die Zahl 7.000. Anstelle von Scheinwerfern mit einer begrenzten Zahl sind hier 7.000 Elemente im Einsatz, was nur mit LED geht. Mit kleinen Glühlampen hätte man es auch tun können. Allerdings hätte man einen extra abstellen müssen, die ausgefallenen Lampen zu ersetzen. Ich denke da an den Funkturm, den früher auch OSRAM beleuchtet hatte. Man sah öfters die ausgefallenen Lampen, die das ganze Bild des Monuments nicht allzu ausgefallen erscheinen ließen. Zudem wäre es in der Kapelle ordentlich warm geworden. Jetzt sind die Scheinwerfer verschwunden. Ein Vorbild für viele monumentale Bauten, die von elektrischen Einbauten eigentlich entstellt werden? Anders als im Wohnraum oder im Büro braucht man in einer Kapelle keine "Lichtmöbel", sondern nur Licht. Viele Wohnraumleuchten sind eher leuchtende Möbel denn Beleuchtung, während ein Strahler möglichst nicht gesehen werden soll. Nicht nur die in der Sixtinischen Kapelle verstießen gegen ihren Auftrag. Jetzt vorbei.

Presseerklärung der EU-Kommission hier.

Pressenachrichten von OSRAM hier.

Erklärung vom Goethe Institut hier.

Bitte nicht das Foto von OSRAM angucken. Ich denke, das Original sieht viel besser aus. Oder man projiziert das Bild auf eine große Leinwand.

Die Beispiele der EU darf man sich angucken. Da sieht man, was ich mehrfach als Geschichte in Bonbonfarben dargestellt habe (hier und dort)

Licht und Lichttag

2014

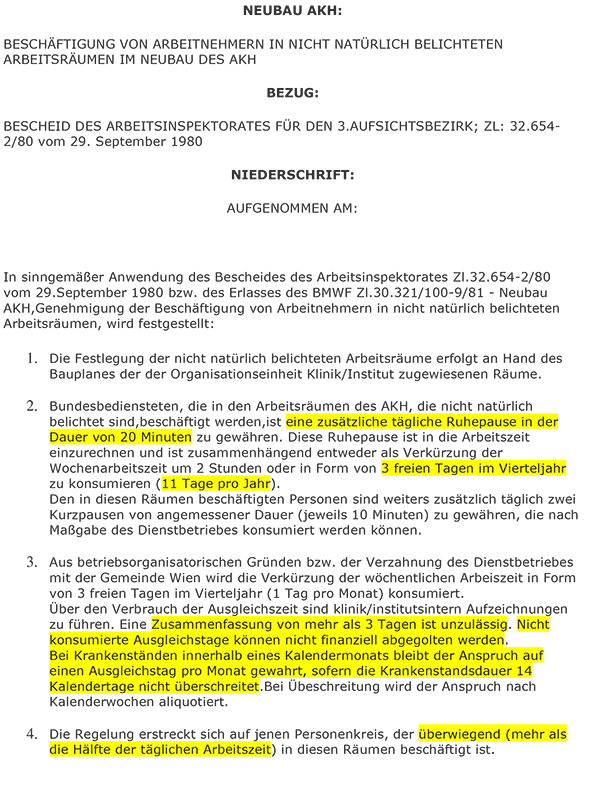

Was ist ein "Lichttag"? Wer gewährt einem den? Und wer hat einen Anspruch darauf?

Die Ösis schaffen es immer wieder, andere Menschen zum Wundern zu bringen. Vor einigen Jahren hatte ich mich gewundert, wie schnell und bündig sie eine Regelung geschaffen haben, die unserer ASR A3.4 zur Beleuchtung von Arbeitsstätten entspricht. Während nördlich der Alpen ganze Heerscharen von Experten viele Jahre gebraucht haben, eine Regel aufzustellen, die nicht einmal funktionieren kann, aber dafür umso länger ist, haben die Ösis eine ganz kurze Regel geschaffen. Und sie funktioniert … (hier) Die Sache mit den Lichttagen haut aber den Stärksten um!

So steht es in dem Schreiben der Medizinischen Universität Wien geschrieben:

"Liebe Kolleginnen und Kollegen,

bis zum in Kraft treten des EDM wurde die Lichttagsregelung an den einzelnen Organisationseinheiten oft verschieden gehandhabt. Der Betriebsrat möchte Sie daher auf die nunmehr gültige Handhabung aufmerksam machen:

Einen Anspruch auf Lichttage haben jene MitarbeiterInnen, die überwiegend (mehr als die Hälfte der täglichen Arbeitszeit) in den Arbeitsräumen des Allgemeinen Krankenhauses (AKH), die nicht natürlich belichtet sind, beschäftigt werden. Die Lichttage ergeben sich aus einer zusätzlichen täglichen Ruhepause in der Dauer von 20 Minuten. Für jeden Monat, der überwiegend in solchen Räumen verbracht wird, fällt ein Lichttag an, jedoch maximal 11 Tage pro Jahr.

Für jeden Monat, in dem MitarbeiterInnen nicht überwiegend, das heißt nicht mehr als die Hälfte der Arbeitszeit in nicht natürlich belichteten Arbeitsräumen tätig sind, besteht kein Anspruch auf einen Lichttag.

LED - Photobiologische Sicherheit

2014

Photobiologische Sicherheit von Licht emittierenden Dioden (LED)

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat im Jahr 2013 eine Studie zu diesem Thema veröffentlicht (Projektbericht F 2115, L. Udovičić, F. Mainusch, M. Janßen, D. Nowack, G. Ott).

Das Kurzreferat besagt Folgendes:

Fünfzig Jahre nach ihrer Erfindung erobern Licht emittierende Dioden (LED) immer mehr Anwendungen und halten zunehmend Einzug sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich. Da die rasanten Fortschritte der LED-Technologie zu immer leistungsstärkeren LED führen, stellt sich aus Sicht des Arbeitsschutzes die Frage nach der photobiologischen Sicherheit von LED. Welche Richtlinien und Normen sind bei der Bewertung zu beachten?

Bei der Beurteilung der Sicherheit von Beschäftigten an Arbeitsplätzen mit LED ist die Europäische Richtlinie 2006/25/EG über künstliche optische Strahlung zu berücksichtigen, in der Mindestvorschriften und Expositionsgrenzwerte zum Schutz von Augen und Haut festgelegt sind, und die mit einer Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch künstliche optische Strahlung (OStrV) in nationales Recht umgesetzt wurde. Die erforderlichen Messverfahren und die Berechnungsmethodik sind in der harmonisierten Norm DIN EN 62471:2009 „Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen“ festgelegt. Die Norm unterteilt die Quellen inkohärenter optischer Strahlung (wie Glüh-, Leuchtstofflampen, LED, usw.) in vier Risikogruppen: in die Freie Gruppe (keine photobiologische Gefährdung) und in die Risikogruppen 1 bis 3 mit steigendem Gefährdungspotential.

Dieser Bericht stellt die Ergebnisse der Bewertung photobiologischer Sicherheit unterschiedlicher LED nach den Bestimmungen der Lampensicherheitsnorm vor. Dabei wurden überwiegend LED im sichtbaren Spektralbereich untersucht. Beispielhaft wurde je eine LED, die im ultravioletten bzw. infraroten Spektralbereich emittiert, beurteilt. Die untersuchten LED im sichtbaren Spektralbereich (34 einzelne LED mit oder ohne Linse, drei LED-Taschenlampen, fünf LED-Lampen, ein LED-Reflektor) erreichten maximal die Risikogruppe 2 aufgrund der Überschreitung der Emissionsgrenzwerte für photochemische Netzhautschädigung: Die photochemische Netzhautgefährdung durch LED ist die dominierende Gefährdung im sichtbaren Spektralbereich. Keiner der Emissionsgrenzwerte für thermische Netzhautgefährdung wurde überschritten.

Bei fast allen LED, bei denen die Emissionsgrenzwerte der Freien Gruppe überschritten wurden, handelte es sich um Weiß- oder Blaulicht emittierende LED (Ausnahme: eine Grünlicht emittierende LED). Der Expositionsgrenzwert für die photochemische Netzhautgefährdung bei einem langzeitigen, absichtlichen Blick aus kurzer Distanz in eine Weiß- oder Blaulicht emittierende LED kann schon nach 10 Sekunden überschritten werden. Die Summe der Einzelexpositionen kann diese Zeit an bestimmten Arbeitsplätzen (z. B. in der LED-Industrie, bei der Installation von Beleuchtungsanlagen, in der Theater- und Bühnenbeleuchtung) rasch übersteigen.

Schlagwörter:

Licht emittierende Dioden, LED, Lampensicherheitsnorm, künstliche optische Strahlung, photobiologische Sicherheit, photobiologische Gefährdung, Risikogruppe

Der vollständige Bericht kann hier heruntergeladen werden:

http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F2115.html;jsessionid=B1F5B1F6960D265302CCC6D2CD3B8A29.1_cid323

Nicht von dieser Welt

2014

LED schafft Licht

In dem neuen Heft von Licht, das ich heute bekommen habe, sind wunderschöne Leuchten abgebildet, die ein Nachwuchsdesigner, Arnout Meijer, kreiert hat. Sie kommen meinem Ideal sehr nahe, wonach eine Leuchte immer zwei Funktionen erfüllen soll: Selbst leuchten (also ein Möbelstück sein) und beleuchten (also funktionell sein). Die Trennung in funktionelle Objekte, z.B. Industrieleuchten, und Objekte mit stets fragwürdiger Funktionalität (Wohnraumleuchten) habe ich immer abgelehnt, es sei denn, man will ausdrücklich das eine oder das andere. Z.B. soll ein Flakscheinwerfer die anfliegenden Kampfmaschinen anleuchten, aber nicht seine eigene Umgebung - aus verständlichen Gründen. Das Gegenstück, möglichst Null Funktionalität, sprich kein Störlicht in der Umgebung, gilt für leuchtende Objekte, die rein dekorativ wirken sollen.

Wie Menschen darunter leiden, wenn ihre Umgebung mit rein funktionellem Licht beleuchtet wird, habe ich an eigenem Leib erfahren, als ich in dem Verwaltungsgebäude in Berlin arbeiten musste, in dem die erste "BAP"-Installation hing, die noch vor der Erfindung des Namens in 1970 angebracht worden war. Dort, wo Leuchte war oder sein sollte, war es dunkel als in der Umgebung, weil die Leuchtdichte geringer war als die der Decke. Man musste nicht, wo das Licht herkam, und wozu es denn diente. Denn die Tische waren hell, die gesamte Umgebung mit Stellwänden dunkel. Dass dieses nicht den lichttechnischen Grundregeln entsprach, hatte bereits etwa 1974 ein Professor für Lichttechnik gutachterlich bestätigt. Später hat ein Architekt mit viel lichttechnischem Wissen die Begründung des Unwohlseins nachgeliefert: Die Stellwände sahen fahl aus gegenüber der Umgebung. Wir selbst waren in den Raum gegangen, weil wir und für die Blendfreiheit der Beleuchtung interessierten. Siehe da, die Beleuchtung, von der man keine Leuchten leuchten sieht, blendet schlimmer als die übelsten Funzeln, die nicht der Rede wert schienen.

Wie gefährlich!

2014

Gestern erreichte mich die Anfrage von einer Privatperson, die ihre Wohnung mit LED-Leuchten beleuchten möchte. Den Fragen entnehme ich, dass sie viel über die Gefährlichkeit von LED gelesen hat. An sich keine schlechte Haltung, wenn man sich erkundigt, ob man sich nicht den Teufel ins Haus holt. Leider erkannte ich aus den Fragen, dass die öffentliche Diskussion schlimme Folgen haben kann, wie z.B. einst die Frage nach den Strahlungsschäden durch Bildschirme. Damals haben sich viele von den Gewerkschaften bis hin zur Financial Times gewaltig blamiert; eine echt anständige Organisation, die bei der Nobelpreisvergabe dabei ist, eine beschämende Figur abgegeben, und viele seltsame Menschen sogar halbe Volksaufstände unter Belegschaften riskiert, um ein paar "Strahlungsfilter" zu verkaufen. Nicht zu vergessen, der "strahlungsfressende Kaktus" und die Bildschirmkäppi mit Bleieinlage im Schirm. Selbst Bildschirmjacken mit Bleiplatten drin gab es zu kaufen.

Was war die Realität? Erstens war die "Strahlung" meistens keine, sondern nur ein statisches elektrisches Feld. Zweitens, gab und gibt es die überall. Und drittens, Millionen von Menschen arbeiten unter elektromagnetischen Feldern, deren Stärke die der damaligen Bildschirme um den Faktor eine Million oder mehr überstieg. Mir selbst haben Menschen viele Ausführungen zu sonstigen Aspekten geglaubt, manchmal etwas ungläubig abgenommen, aber nie die Dinge, die etwas mit Strahlung haben sollen. Dabei hatte ich mit zwei Kollegen die Angelegenheit im Jahre 1979 in einem Buch - für mich abschließend - behandelt.

Lass die Leute doch ihre Angst ausleben? Leider kann man so nicht handeln, wenn es sich um eine wichtige Technologie handelt. das sieht man an dem Nachlass der einstigen Strahlungshisterie. Menschen schieben auch heute noch ihre Bildschirme an das andere Ende des Tisches, erleiden Rückenschmerzen oder Augenbeschwerden - ggf. beides -, ohne zu merken, warum sie so handeln. Und LED? Damit werden wir leben - nicht nur müssen, sondern auch wollen -, weil die Technologie viel Neues und Positives bietet. Wir müssen nur aus dem Schatten der Leuchtstofflampe treten.

Und dieser ist gewaltig. Sie ist eine weltumspannende Technologie, die sich seit den 1930er Jahren entwickelt hat. Sie hat das Arbeitsleben vollständig umgekrempelt. Und sie war selten geliebt, weil man sie nicht mit den Benutzern entwickelt hat, sondern sogar gewollt gegen sie. Wer sie kritisierte, wurde niedergemacht, durfte auf Kongressen nicht reden, wurde von Fachleuten bestenfalls milde belächelt. Den Ruf "Neonlicht" verlor sie nie. Uns selbst hat man geglaubt, als wir schrieben, dass Beleuchtungen mit der Leuchtstofflampe nur bei 20% Akzeptanz finden. Hingegen wurden die Artikel über Beleuchtungen, die bei bis zu 90% Akzeptanz fanden, eher skeptisch gelesen. Auch mit der Leuchtstofflampe …

Man sollte alles tun, damit die LED nicht in den Geruch kommt, Neonlampe 2.0 zu sein.

Neueste Beiträge

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025

- Aufstieg Dank Digitalisierung oder Quantität schlägt Qualität 27. August 2025

- Ausgezeichnetes Licht 18. August 2025