Posts Tagged: Beleuchtung

Hans-Jürgen Hetschel ist tot

Ende September ist einer von uns gegangen, der die deutsche Lichttechnik geprägt hat wie kaum ein anderer. Sein offizieller Nachruf ist in Licht 9/2020 erschienen. Hier ein etwas inoffizieller Nachruf.

Ich denke an Hentschel insbesondere aus zwei Gründen. Der wichtigste steht in meinem Bücherregal und heißt "Licht und Beleuchtung - Theorie und Praxis der Lichttechnik". Es steht nicht drin, welche Ausgabe es ist. Tut auch gewöhnlich nicht bei der ersten Ausgabe. Das war 1972. 30 Jahre später erschien bereits die 5. Auflage. Es ist, obwohl jetzt fast 50 Jahre alt, ein viel benutztes Buch, weil man damit die Lichttechnik heute noch sehr gut verstehen kann.

Der zweite Grund, der mich an ihn erinnert, passt eigentlich nicht zu einem traurigen Anlass des Todes. Wenn einer aber 90 Jahre alt geworden ist, kann man in einem Nachruf ruhig an etwas Heiteres erinnern. Bei dem Anlass hatte ich gelernt, dass das Buch in der Pipeline war, das ich später kaufte. Wir waren zur Unzeit, nämlich zur Faschingszeit, mit etwa 40 Studenten in München auf einer Exkursion. Da auch unsere Professoren keine Kinder der Traurigkeit waren, wurde ausgiebig Fasching gefeiert. Leider in Uniform, weil wir unvorbereitet waren. Als wir hörten, es gäbe eine Feier bei der Kunstakademie, sammelte einer gleich alle Bettwäsche des Jugendheims, in dem wir wohnten. Fertig war ein Faschingskostüm, für alle gleich. Leider fanden dies die jungen Damen aus München nicht so prickelnd und fragten "Ach, Du bist auch aus dem Bus aus Berlin?"

Derart abgeblitzt und übernächtigt, fuhren wir am nächsten Tag nach Traunreut. Wir mussten dort am Nachmittag ankommen, weil Hentschel uns seine Leuchtenstraße vorführen wollte. Im Leuchtenwerk angekommen, torkelte die Trieseltruppe in ein Gebäude. wo uns Hentschel empfing. Er grinste über das ganze Gesicht und sagte, er hätte bei unserem Anblick sofort mehr Kaffee bestellt als vorgehabt. Recht hatte er.

Ruhe in Frieden!

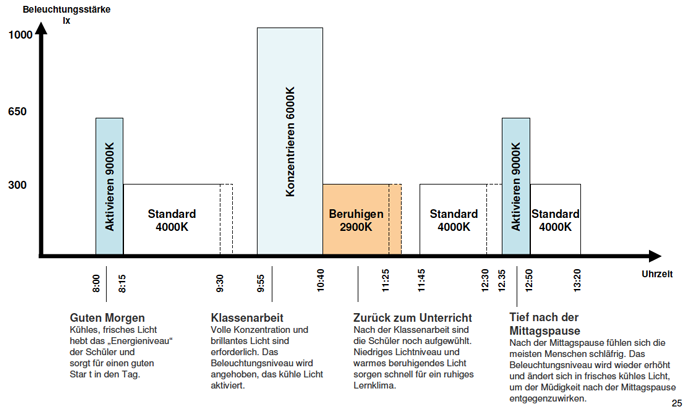

Marketing - Wissenschaft - Realität

Ich habe soeben eine ganz alte Aufnahme wieder entdeckt. Sie wirbt für Personal Light - eine Marke von Philips. Bei der Entstehung der Idee hatte ich die Forscher aus den gleichen Haus kennengelernt. Prof. Kern aus Stuttgart, der die Individualität lobt, ist mir schon lange bekannt. Was würden die alle sagen, wenn dieses so individuell kostbare Objekt eingesetzt wird, Schüler auf Knopfdruck zu steuern? Und zwar durch eine Beeinflussung ihrer Hormone.

Personal Light.mov from Ahmet Cakir on Vimeo.

So wird aus einem Personal Light, bei dem jeder die Beleuchtungsstärke und die Lichtfarbe wählen kann, eine Kreativitätssteuerung für Grundschüler.

Menschen sind unterschiedlich - Lügen tut das Marketing immer gleich.

Wie man sich in 100 Jahren an das Licht herantastet

WEG – die Welt Erleuchtungs-Gesellschaft (Name der Redaktion äußerst gut bekannt) fühlt sich in ihrem wohl verdienten Schlaf durch ein grelles Licht gestört. Dieses wird zunehmend stärker und erklärt WEG, dass es ein Fehler war, Licht nur als Mittel zum Zweck zu sehen. Und das über 100 Jahre. WEG meinte schon immer, man bräuchte Licht zum Sehen. Was denn sonst? Wie erklärt man, dass Menschen Licht haben wollen, auch wenn es ihnen nicht danach ist, etwas zu sehen? WEG wollte sich nie von ihren Wurzeln entfernen. Sie war erdacht worden auf dem Internationalen Gas Kongress 1900, als sich 400 Gasingenieure auf der Pariser Ausstellung mit Lichtmessung beschäftigten. Und 1913 als die Internationale Photometrie Kommission gegründet. Später mutierte sie zu WEG.

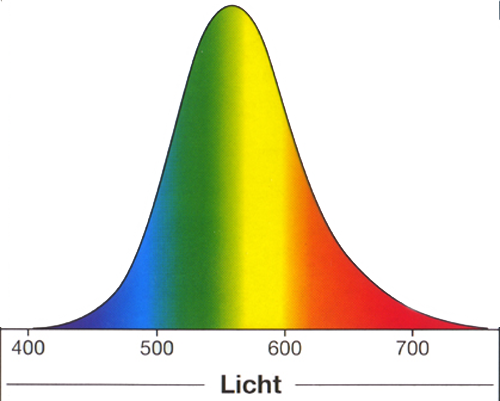

Eigentlich wollte sie so bleiben, wie sie war. Das Licht flog ja seit dem Big Bang ziellos im Universum herum und harrte seiner Messung. Kurz nach der Gründung gelang WEG der große Coup. Sie konnte bereits 1924 der Welt erklären, was das menschliche Auge von der himmlischen Strahlung hält. Nicht viel. Also, Blau ist unbedeutsam, trägt ja nicht viel der Helligkeit bei. Rot übrigens auch nicht. Also konzentrieren wir uns auf Grün. So entstand eine Kurve der Welterleuchtung, die ihren Zenith bei Gelb-Grün findet. Alles andere, was Sonne und Sterne auf die Menschheit loslassen, war nunmehr unwichtig. Eigentlich diente die Kurve nicht der Erleuchtung, sondern der Normierung der Leistung der Lichtprodukte. Also dem Welthandel der Industrie. Kerzen konnte man auch ohne Normung herstellen und verkaufen. Das aber steht nicht in den Büchern, die Lichttechnik beschreiben.

Nicht alle waren damit glücklich. Einer der damals berühmtesten der Zunft, der auch heute noch bekannt ist, ein gewisser Luckiesh, meinte 1926, das wäre falsch. Menschen bräuchten Sonnenstrahlung und darbten in dunklen Mietskasernen vor sich hin. Sein Buch, Light and Health, erreichte die Herzen der Amerikaner. Da sie aber ihre Städte nicht so schnell umbauen konnten, versuchten sie die fehlende Strahlung, UV, in ihre Wohnungen zu lotsen. WEG meinte, das wäre nicht nötig gewesen, weil man so eine Strahlung doch nicht sehen kann. Das war aber Menschen wie Politikern egal. Wie im Buch American Sunshine von Daniel Freund wunderbar dargestellt, bauten sie nicht nur ihre Städte um, damit mehr Licht in die Häuser kam, sie richteten Schulen im Wald ein und Klassen im Freien, in denen Kinder wie einst im Gymnasium – fast - nackt saßen. Da solche Räume auch z.B. in Chicago betrieben wurden, wo im Winter die Jagd nach UV wenig Ertrag bringen konnte, haben manche WEGgenossen wie General Electric Lampen auf den Markt gebracht, die zwei Strahler hatten: einer fürs Sehen einer für Gesundheit. Sunlamp hieß das Objekt. Übersetzt? Sonnenlampe. Wem das bekannt vorkommt, irrt sich nicht. Ein WEG in die Zukunft?

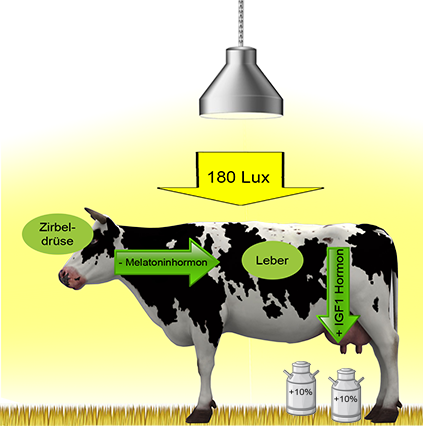

Nicht ganz … Viele wussten, dass die Sache ohne die Natur nicht klappen würde und entwickelten Gläser, die UV in die Häuser bringen sollten. Vita hieß so ein Glas. Nomen est omen. Lichttherapie in Schulen wurde gang und gäbe. Ganz Schlaue wollten das Licht über die Kuh zum Menschen bringen. Ergo sollten die Kühe UV aufnehmen und Vitamin D in die Milch aussondern. Das Buch American Sunshine karikiert manche Folgen davon. Z.B. vergleicht es das Versagen der Architektur, Licht in die Häuser zu bringen, mit dem Ansinnen Rattenberg (hier bitte unbedingt lesen) mit Sonnenlicht beglücken zu wollen. Die Architekten haben es immerhin geschafft, den Wohlhabenden Sonnenlicht in die Bude scheinen zu lassen. Der Lichtguru, der Rattenberg mit großen Spiegeln auf dem Berg in Sonnenlicht eintauchen wollte, ärgerte sich aber ewig, dass der Bürgermeister bei seiner Entscheidung nix im Tee hatte. Dieser fand das Bisschen Tageslicht auf dem Markplatz zu wenig für die paar Millionen, die die Spiegel auf den Bergen kosten würden. Und Spiegel für paar Hunderttausend hätten nur mäßig funzeln können.

Die Sache endete – vorerst – wie das Hornberger Schießen. In Schulen saßen halb oder kaum bekleidete Kinder unter Sunlamps und wurden angeblich in kürzester Zeit größer und gesünder als ihre Altersgenossen, denen das gesunde Licht vorenthalten war. Übrigens, man sieht auf den Fotos nur weiße Kinder. Die schwarzen hatten Pech. So um 1940 ging der Spuk leise zu Ende. Amerika hatte eine sinnvollere Beschäftigung gefunden – Krieg führen.

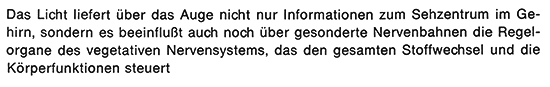

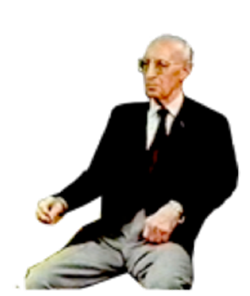

Die Probleme für WEG sollten aber erst richtig anfangen. In Deutschland experimentierte ein Augenarzt – Prof. Hollwich – mit Licht und Lebensvorgängen und behauptete Ungeheuerliches. Alle Lebensvorgänge würden von Licht gesteuert. So etwa 1950 hatte er seine Behauptungen untermauert. Das wäre für WEG so schlecht nicht, hätte der dumme Mann nicht auch noch behauptet, das Problem läge in der neuen Lampentechnik, LL-Lampe, und dessen Spektrum. Das war aber zu viel. Der deutsche Ableger von WEG ließ von einem der berühmtesten Sehphysiologen der Zeit ein Gutachten anfertigen, das alle Ansprüche wegfegte. Andere, weniger berühmte der Zunft, schrieben süffisant, außer dem Prof. H. hätte noch nie jemand den ominösen Kanal gesehen, der zwischen dem Auge und dem Gehirn bestehen sollte, über den das Licht das Gehirn steuern würde.

Allerdings gab sich Prof. H. kämpferisch, und so wurden Studenten der Lichttechnik 1970 (wahrscheinlich viel früher) mit dieser Weisheit konfrontiert.

Autoren dieser Schrift werden nicht genannt. Auch der Herausgeber „Deutsches Lichtinstitut“ bleibt wie vom Erdboden , pardon Internet, verschluckt. Zu vermuten ist, dass ein gewisser C. Loef dahinter steckte, u.a. weil dieser im Jahre 1970 in einem hochkarätigen Tagungsband zur Arbeitssicherheit „Licht und Lichttechnik“ als eine Grundlage der Arbeitssicherheit beschrieb: „Licht ist demnach als eine Voraussetzung für die Entstehung und die Weiterentwicklung organischen Lebens aus der Uratmosphäre anzusehen.“ Dazu führte er aus: „Neben den Sehzellen in der Netzhaut des Auges existieren im peripheren Wahrnehmungsbereich noch vegetative Ganglienzellen, welche nicht zum Sehzentrum im Großhirn, sondern zum Zwischenhirn und zur Hypophyse führen. Die Hypophyse, eine innersekretorische Drüse, beeinflußt u. a. über die Nebennierenrinden die Hormonausschüttung, den Wasserhaushalt, den Fettstoffwechsel, die Bildung katalysatorischer Proteine (Enzyme) usw.“ (Anm.: Ich hatte mich schon immer gewundert, warum das Arbeitsministerium mich 1978 um eine Studie um die Wirkungen des Lichts beauftragen wollte. Vielleicht lag es daran, dass einer der Zuhörer des Vortrags von Loef der spätere Staatssekretär Kliesch von dem Ministerium war, zuständig für den Arbeitsschutz.)

So etwas war für WEG allerdings starker Tobak. In dem Auge sollen vegetative Ganglienzellen sein, die heimlich zur Hypophyse führen? Kann nicht wahr sein. So ähnlich dachte auch ein Prof. Foster, der etwa 1991, also ca. 45 Jahre nach Hollwich, so komische Zellen in der Netzhaut entdeckte. Die berichteten tatsächlich nicht zur Sehzentrale. Und ihre Wirkung war nicht visuell. Da Foster nicht glauben konnte, dass man im Auge nach 200 Jahren Forschung noch etwas Neues entdecken könnte, gilt er dummerweise nicht als Entdecker der neuartigen Lichtempfänger im Auge.

Wer es auch immer gewesen war, das Jahr 2001 wurde zu einem Schicksalsjahr für die Lichttechnik. Jemand (Brainard, Thapan, Foster ???) entdeckte in der Netzhaut tatsächlich Zellen, die nicht daran dachten, Bilder der Außenwelt dem Gehirn zu melden. Sie heißen jetzt ipRGC oder (intrinsisch) photosensitive Ganglienzellen. Sie enthalten ein besonderes Photopigment, das Melanopsin. Dass die neuentdeckten Zellen Melanopsin enthalten, wurde von Provencio und Mitarbeitern 2007 publiziert. Dieser war schon 1991 bei Fosters Arbeit dabei.

Lange lange davor, etwa 1972, hatten mir zwei bedeutsame Männer erzählt, man müsse sehr ernst nehmen, was Hollwich uns als Studenten erzählt hatte. Einer davon hieß Jürgen Aschoff. Ich wäre vor Ehrfurcht zur Salzsäule erstarrt, wenn ich gewusst hätte, wer mir da etwas erzählt. Der andere ist weitaus weniger bekannt aber berühmt, Rikard Küller. Er war Psychologe, Architekt und Physiologe, und er wusste, dass sich die Umwelt dem Menschen über das Auge mitteilt, aber nicht notwendigerweise mit Bildern. Von ihm stammt die Bezeichnung NIF für alle Wirkungen der Strahlung auf den Menschen außer dem Sehen und Erkennen von Objekten. NIF steht seit 1983 für non-image-forming und würde z.B. erklären, dass das unterschiedliche Wachstum der Kinder (American Sunshine) nicht unbedingt auf die Stärkung der Knochen durch UV zurückzuführen wäre. Es können reine psychische Wirkungen sein.

Kann? Könnte? Jeder, der in Deutschland arbeitet und dies liest, genießt ein Privileg, das es nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Die Arbeitsstättenverordnung von Deutschland sagt (seit 1975) „Der Arbeitgeber darf als Arbeitsräume nur solche Räume betreiben, die möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und die eine Sichtverbindung nach außen haben.“ Das verdanken wir zwei Männern, die Ende der 1960er Jahre die psychische Wirkung der Kommunikation mit der Umwelt erforschten. Einer war mein Chef, der andere ein Kollege. Beide trugen ihre Erkenntnisse auf Tagungen von WEG vor.

Aber kein Messgerät der Welt kann eine solche Wirkung messen. Daher war die Sache für WEG nicht relevant. Die Beamten des Arbeitsministeriums aber griffen zu. Daher kann heute jeder deutsche Arbeitnehmer darauf berufen. Wenn ihm keine Sichtverbindung verfügbar gemacht werden kann, weil es nicht geht, gibt es Ersatzmaßnahmen. Eine der genialsten davon sind Lichttage. (hier)

So ganz kalt lassen taten NIF WEG nicht. Küller durfte die ganze Literatur nach solchen Wirkungen suchen, die dokumentiert sind. Es kam eine formidable Sammlung zusammen (hier), die 2001 von WEG veröffentlicht wurde. Ein Jahr später veröffentlichte WEG aber eine Beleuchtungsnorm, die man heute eher als Ursache vieler gesundheitlicher Probleme sehen kann, die mein Institut 1990 bis 1998 veröffentlichte (hier). Dieser Bericht trat übrigens die Welle los, die „Licht und Gesundheit“ heißt.

Die erste Veranstaltung von WEG mit einer neuen Perspektive für Licht und Beleuchtung fand 2004 statt (hier). Da machte man sich auf den Weg, um die offenen Fragen in der Lichtanwendung aufzuzeigen. Als die Arbeit 2016 veröffentlicht wurde (hier), war eine Studie, die wir mit der Universität Ilmenau im Auftrag der BAuA erstellt hatten, schon über 5 Jahre alt (hier). Immerhin zeigte sich, dass sehr viele Fragen durch wissenschaftliche Studien beantwortet werden müssen, bevor WEG sich vom 100 Jahre alten Weg wegbringen lässt. Das aber ist in der Wissenschaft so selten nicht. Es gibt immer noch Leute, die der Äthertheorie aus dem 17. Und 18. Jahrhundert frönen, darunter auch Träger des Nobelpreises für Physik.

Der vorerst letzte bedeutsame Schritt von WEG ist die Veröffentlichung einer Methode in 2018, wie man Licht quantifiziert, um die Wirkung zu beschreiben, die nicht visuell ist. Sagen wir salopp, die Gesundheit betrifft. Da bei dieser Methode das Tageslicht nur als Simulation vorkommt und lebenswichtige Strahlung, die das Auge nicht sehen will, gar nicht, muss man erst einmal zeigen, ob die Wirkung überhaupt eintritt. Denn das Tageslicht kann hundert Mal stärker sein als das von WEG gemeinte Licht und eine wunderbare Landschaft bescheinen, die der Menschen Seele erfreut. Dass allein der Lichtblick auf einen Hinterhof dem Arbeitsschutz dienlich sein kann, ist seit 1975 nachgewiesen. Ebenso wie die Heilwirkung auf Schwerkranke, die nach einer Operation schneller genesen, wenn sie vom Krankenbett eine schöne Aussicht genießen. (hier)

Dummerweise bleiben solche Wirkungen üblichen Lichtmessgeräten verborgen. Daher muss WEG einen anderen Weg finden. Mal sehen, welchen … Wann die Lichttechnik auf die Idee kam, dass Licht etwa mit Gesundheit zu tun hätte, kann ich nicht angeben, aber wann sie dies genormt veröffentlichte: 1935! Daher der Name DIN 5035.

Corona verbessert Licht und Luft im Büro

Corona verbessert Licht und Luft im Büro? Kann doch nicht wahr sein! Doch, es wird besser durch Corona. Ich will kurz die Gründe erklären. Jeder oder präziser gesagt, jeder zweite, der im Büro arbeitet, meckert irgendwie über Licht. Über Luft meckern etwas mehr Leute. Das sind über 60%. Man kann solche Zahlen zum Anlass nehmen, um böse Worte über die zu schreiben, die für Licht und Luft zuständig sind. Davon wird zwar weder das Licht besser noch die Bude luftiger. Aber gut, dass man darüber redet.

Man kann die Zahlen aber auch umgedreht ansehen, und sich die anderen 50% angucken, die nicht über Licht meckern, bzw. die 40%, der die Luft wunderbar schmeckt. Wie sehen deren Büros aus? Ich wette, die sehen geräumiger aus. Denn man kann eindeutig zeigen, dass die Luftqualität eine Frage des Luftvolumens ist, die einem zusteht. Nicht umsonst gab die Verordnung für Arbeitsstätten der Republik jedem einen Mindestluftraum, soll er arbeiten. Das waren mindestens 12 m3, notfalls 8 m3. Die Belastung des Luftraums kann man übrigens mit einem CO2-Messer feststellen. Wenn einer 12 m2 Bürofläche sein eigen nennt und luftige 3m Raumhöhe genießt, also 36 m3 Luft pro Nase, kann in der Bude ackern, wie er will. Der CO2-Pegel bleibt bei dem der Außenluft.

Wie sieht die Sache in einem Konferenzraum aus? Duster - die zulässige CO2-Konzentration von 1000 ppm (Pettenkofer-Wert) wird häufig nach 20 Minuten erreicht. Also lüften! Kommt einem bekannt vor. Derzeit wird in der Corona-Krise vorgegeben, die Klassenräume alle 20 Minuten zu lüften. Dort schlafen zwar keine Konferenzteilnehmer einer glücklichen Lösung des Problems entgegen, das den Gegenstand der Konferenz ausmacht, aber die ganze Bengelschar produziert ähnlich viel oder mehr CO2. In engen Büroräumen mit Überbelegung sieht die Sache nicht anders aus. Allerdings will kein Arbeitgeber jedem Mitarbeiter drei Lüftungspausen pro Stunde zugestehen. Auch Arbeitnehmer haben ihre Probleme damit, dass ihr Arbeitsfluss 20-minütlich unterbrochen wird. So dämmert manch einer im Büro vor sich hin - und weiß nicht wohin. Das ist aber kein gesunder Büroschlaf.

Den haben aber völlig unverdächtige Figuren verordnet. Die hört und sieht man nicht. Das sind die Büroplaner, die seit gut drei Jahrzehnten eine Verdichtung von Arbeitsplätzen betreiben. Also mehr Arbeitnehmer pro Quadratmeter Mietraum und mehr Belegung der Arbeitsplätze pro Stunde. Nennt sich Business Club. Leuten, die nie in einem Business Club gesessen haben, z.B. einfachen Betriebsräten, erzählt man, das sei ein modernes Bürokonzept. Nicht ganz falsch. Es ist die Umsetzung des Betriebs einer Lounge auf Flughäfen oder Bahnhöfen auf Büroarbeit: Es gibt eine bestimmte Anzahl Plätze, die man nehmen kann. Wenn einer seine Arbeit erledigt hat, geht man, und der nächste kommt. So verdoppelt man die Auslastung der Arbeitsplätze. Die rustikalere Form der Idee praktizieren die Frittenranches durch ungemütliche Möblierung. Wer sein Milchbrötchen mit was dazwischen gemampft hat, sucht die Weite.

Wenn man dazu noch die persönliche Fläche von 12 m2 auf 4 m2 reduziert, was technisch geht, hat man theoretisch die 6-fache Bürofläche zum selben Preis. Theoretisch. Fragt sich, was die so zusammengepferchten Mitarbeiter so leisten. Das ist nicht mein Job. Was ich tue, ist festzustellen, dass die Luft schlechter wird.

Luft schlechter? Was noch? Ach ja, mehr Mitarbeiter quatschen mehr. Und sie müssen immer häufiger. Hatte vor 50 Jahren jeder vierte ein Telefon, hat heute jeder mehr als eins. Bei meinem ersten Job arbeitete ich im Vertrieb und teilte das Telefon mit weiteren drei Kollegen. Heute telefoniert einer im Innendienst rund 30% seiner Zeit. Also?

Da kommt der Akustiker und baut überall Schallschirme auf. Die sollen den Lärm abhalten. Da sie aber sehr dumm sind, hindern sie auch die Luft daran, sich zu bewegen. Wenn das alles wäre! Auch das Licht darf sich nicht mehr so ausbreiten, wie es will. Es gibt Räume mit durchlaufenden Fenstern, in die das Tageslicht kaum noch hineinkommt. Und das Licht von der Decke darf sich auch nur zwischen den Schallschirmen ausbreiten. Hat Ihr Unternehmen ausnahmsweise Licht planen lassen, ist der Plan für die Katz.

Liebe Büromenschen, wenn Sie sich über schlechte Beleuchtung beklagen wollen, denken Sie daran, dass es für einen guten Zweck ist. Man spart unheimlich Geld damit. Da Ihr Arbeitgeber eigentlich Geld verdienen will und nicht Kosten sparen, hat er einen größeren Schaden davon. Wir hoffen nur, dass das böse Virus den Büroplanern nachhaltig in Erinnerung ruft, dass wir nicht emissionsfrei und immisionsresistent sind.

Licht - Corona - Homeoffice

Keine Sorge, ich will nicht beschreiben, wie man Corona mit Licht behandelt. Es geht um die Arbeit, die Corona-bedingt im Homeoffice stattfindet. Ich weiß nicht, ob jedem aufgefallen ist, wie krank Politiker in Talkshows aussehen, wenn sie bei Anne Will & Konsorten über Skype mitreden.

Noch schlimmer trifft es solche, die sich mit ihrem Smartphone oder Laptop zu Zoomkonferenzen zuschalten. Sie haben alle eine vergrößerte Nase und verkleinerte Ohren. Wer sich ohnehin nicht durch eine Stupsnase auszeichnet, sondern einen formidablen Zinken sein eigen nennt, sieht aus wie bei Loriot. Am schlimmsten sehen Leute aus, die mit einem Laptop auf die virtuelle Weltreise gehen. Man merkt jeden Fehler bei der Nasenfrisur. Dabei kennt man die nur bei altem Männern. Neuerdings leider bei allen. Die Perspektive macht’s.

Und das alles hat was mit Licht zu tun. Oder hängt irgendwie mit Licht zusammen.

Zunächst zum häufigsten Fall: man sitzt im Büro und guckt auf die Kamera seines Laptops. Was sieht sein gegenüber? Dunkle Augenränder, die noch dunkler werden, wenn man noch weiter nach unten guckt. Und überhaupt ein gräulicheres Gesicht, weil das Licht von oben durch den Kopf abgeschattet wird und das Licht von unten zu blau einfällt.

Ich will nicht genauer auf das Erscheinungsbild von Frauen angehen. Man könnte für einen Sexisten gehalten werden. Aber ein Blick in die Fernsehhistorie kann nicht schaden. So wurden zu Beginn der Fernsehära die Lippen der Ansagerinnen schwarz geschminkt, weil sie sonst schlecht sichtbar waren. Und heute werden sie stark getüncht, weil insbesondere streifendes Licht alle Unebenheiten der Haut besonders hervorhebt. Und die übliche Bürobeleuchtung wie auch die vom Homeoffice trifft bestimmte Teile des Gesichts immer streifend.

Wieso merkt man das nicht im Alltag, sondern erst auf dem Bildschirm? Darüber kann man viele Seiten schreiben. Aber in Kurz geht es um sog. Konstanz. Wenn wir ein Gesicht sehen, nehmen wir es nicht so wahr, wie es sich augenblicklich einer Kamera präsentiert, sondern gemischt mit der Erinnerung. Das Auge fällt ein mildes Urteil. Das gilt leider nicht ganz für Gesichter auf dem Bildschirm. Zudem hat die Kamera nur ein „Auge“, wir hingegen zwei.

Wenn man sich die Bilder genau ansieht und mit denen vergleicht, die das Fernsehen sonst aussendet, erkennt man auch eine dauernd wechselnde Unschärfe. Das kommt teilweise durch die schwankende Qualität der Netzleistung. Teilweise ist es aber dadurch bedingt, dass die geringe Beleuchtung die Tiefenschärfe der Kamera verkleinert. So bewirkt jede Bewegung in ihrer Richtung eine kurze Unschärfe.

Summa summarum: vorteilhafter als im sonstigen Leben sehen wir nicht aus, wenn wir uns virtuell vom oder zum Homeoffice bewegen. Was tun? Hier paar Tipps, die Wunder bewirken. Kleine, aber hinreichende. Wir müssen ja nicht unbedingt wie Heidi Klum in GNTM oder George Clooney in der Kaffeereklame aussehen. Ganz normal wäre ganz normal.

Tipp #1: Dunkle Augenränder

Nichts leichter als das. Wenn einem überhaupt nichts mehr einfällt, weil es eilig gehen muss, einfach den Tisch mit leeren Blättern Büropapier belegen. Die Reflexion des Deckenlichts hellt die Augenränder hübsch auf. Man kann sogar mit ein paar roten Blättern richtig gesund aussehen. Wer paar Mark auszugeben hat, kann sich bei Bloggern was abgucken. So sieht man sogar professionell mit einer Softbox aus. Etwa 39,99 €. Wem das zu teuer ist, nimmt einen weißen Regenschirm und leuchtet da rein. Hauptsache: mildes Licht von vorn. Aber nicht ganz von vorn. Denn da sieht man etwas mongolisch aus.

Die etwas bläuliche Gesichtsfarbe könnte mit der Softbox verschwinden. Oder auch nicht. Denn LED ist nicht LED. Das Achten auf die Lichtfarbe reicht nicht. Die Angaben lügen einfach. Also beim Kauf prüfen, ob das Gesicht über die Kamera gut rüberkommt. Wenn das Problem beim Licht des Monitors liegt, kann man die Farbtemperatur des Bildschirms senken. Wie? Steht in den Monitoreinstellungen.

Tipp #2: große Nase, fliehende Stirn

Wem das diabolische Aussehen nichts ausmacht, muss nicht müssen. Ich würde aber davon abraten. Denn zu dem Wachstum des Zinkens kommt ja noch die hohe Stellung der Nase dazu, wenn man mit dem Laptop arbeitet. Das gilt als unfein oder eingebildet. Also irgendwie nach oben mit dem Auge des Geräts und so weit weg wie möglich. Der Ärmste kann den Kopf seiner Ikea-Tischlaterne abmachen und versuchen, sein iPhone darauf zu montieren. Etwas professioneller geht es mit dem Overhead-Stativ. Aber auch nicht viel teurer. Etwas teurer ist eine Webcam, die man oben auf dem Bildschirm platziert oder besser weiter weg auf einem Stativ.

Tipp #3: streifendes Licht

Das erste Bild von unserem hochgeschätzten Außenminister zeigt eigentlich alles, was man falsch machen kann. Er sieht ja aus, als würden ihm zwei weiße Hörner wachsen. Dagegen helfen großflächige Leuchten wie die Softbox. Wenn man im Büro hockt, kann man sich geeignet unter den Lampen positionieren. Oder die abschalten, wenn es geht. Streifendes Licht benutzt man in der Technik, um Unebenheiten und Fehler auf Oberflächen zu entdecken. Man muss es nicht bei Business-Meetings anwenden. Speckschwarten sehen zwar lecker aus, allerdings passen sie nicht in Meetings.

Tipp #4: pulsierende Bilder

LEDs sind ultraschnelle Impulsgeber. Das sieht das Auge meistens nicht. Aber die Kamera, insbesondere, wenn man sich auch noch bewegt. Also beim Lampenkauf testen. Dazu nimmt man die kurz vor der Lampe bewegte Hand auf. Einen Schnelltest ohne Messgerät beschreibt dieser Beitrag (hier). Um ganz sicher zu gehen, kann man sich mit einer vertrauten Person verabreden, der einem berichtet, ob man sich im besten Licht präsentiert.

Tipp #5: Nasenfrisur

Der einfache Tipp, sich die Nasenhaare zu entfernen, wäre zu banal. Daher erwähne ich ihn hier nicht. Es geht ja auch nicht nur darum. Der Missetäter in Fällen, bei denen man dieses Problem entdeckt, ist der Laptopmonitor oder das zu tief gehaltene Handy. Den Monitor sollte man besser nicht benutzen. Man sieht einfach unglaublich und ungewollt lustig aus, wenn man nach System Adler tippt und dazu mit dem gegenüber redet. Wenn zu der Nasenfrisur noch ein Doppelkinn hinzu kommt, sollte man sich lieber einer Fachfrau anvertrauen, die sich als Influencerin verdingt. Sie weiß, wie man gut ausschaut, auch wenn man nicht gut ausschaut.

Tipp #6: Schütteres Haar

Ein typisch männliches Problem. Man ist zwar nicht eitel, aber etwas schon. Licht von oben oder gebündeltes Licht eignen sich prima, um die mühsam versteckten Schwachstellen auf dem Dach schonungslos offenzulegen. Wenn man gar vor einem Laptop etwas tippt und nach unten guckt, sieht der halbe Planet, dass Männerhaare zwar nicht weniger werden, aber sich doch ungünstiger über den Körper verteilen. Nirgendwo hilft gutes Licht aus guter Einfallsrichtung mehr, um sich vorteilhafter zu präsentieren.

Tipp #7: Unschärfen und Zappeleien

Wenn man sich im richtigen Leben etwas zurücklehnt, entspannt man sich. Dazu haben viele Bürodrehstühle sogar eine Synchronmechanik. Wenn man sich aber so kurz vor der Linse einer Kamera hin und her bewegt, nimmt die beteiligte Welt ein ständiges Ändern Ihres Gesichts plus Unschärfen wahr. Das eine ist Folge des Entfernungswechsels, das andere kommt von unzureichender Beleuchtung. Dies kann man mit stärkerer Beleuchtung ändern. Dass das Gesicht mal größer und mal kleiner wirkt, ist Physik und lässt sich so nicht ändern. Aber keine Sorge, stellen einfach den Hebel um und die Rückenlehne möglichst senkrecht hoch. Die Umwelt wird Ihnen danken.

Ihr Rücken denkt da anders. Wer den ganzen Tag hoch aufgerichtet vor einer Konferenzkamera sitzt, ist abends wie gerädert. Dafür habe ich leider keine Tipps. Ich bin nicht Ihr Orthopäde.

Tipp #8: Hintergründe

Eigentlich geht es niemanden was an, wo Sie gerade sind. Das ist ja der Vorteil eines virtuellen Lebens. Warum muss jeder sehen, was bei Ihnen im Hintergrund läuft? Man kann natürlich ein Bücherregal mit goldverzierten Bücherrücken präsentieren. Oder es sein lassen. Mit der virtuellen Hintergrundfunktion können Sie während eines Zoom-Meetings ein Bild oder Video als Hintergrund anzeigen. Sie können auch Ihre eigenen Bilder oder Videos als virtuellen Hintergrund hochladen. Den Hintergrund unscharf stellen ist auch nicht verboten. In der Fotografie gibt es die Technik mindestens 100 Jahre, warum nicht bei modernen Anwendungen?

Ein letzter Tipp ohne Bild. Webcams sind ungemein geschwätzige Geräte. Sie übertragen alles, was ihnen vor die Linse kommt. Haustiere, halb bekleidete Ehepartner, schmollende Kinder u.ä. Ein Zahn schlimmer sind ihre Mikrofone. Die übertragen praktisch alles, was man nicht verraten möchte. Daher sollte das Auge der Kamera nur das sehen, was Sie zeigen wollen. Und benutzen Sie ein Headset mit Abschaltknopf und Noise-canceling Funktion. Die ist nicht billig, aber auch nicht so teuer wie eins zur Lachnummer geratenes Meeting. Nichts geht über Perfektion!

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025