Posts Tagged: Beleuchtung

Ein Déjà-vu der besonderen Art - Wir machen die Natur nach und sind besser

-

Bescheidenheit ist eine Zier, kann aber auch Ausdruck menschlicher Größe sein. Leider trifft das meistens nicht zu. Vor drei Jahrzehnten dachte ich, mich laust der Affe, als ein mir sehr gut bekannter Professor in einem Interview wörtlich sagte: "Im Übrigen kann für viele Aktivitäten im Innenraum das Tageslicht nach Quantität und Qualität durch künstliches Licht besser nachgebildet werden." Der Journalist konnte seinen Ohren nicht glauben und fragte nach: "Besser?" Antwort: "Besser nachgebildet".

Denselben Herrn hatte ich schon vor fünf Jahrzehnten eine ähnliche bedeutsame Aussage treffen hören: “Bei seitlicher Befensterung können gehobene Ansprüche an die Beleuchtung, wie sie in der künstlichen Beleuchtung gestellt werden, nicht befriedigt werden.” Das war im Jahre 1971, und die Veranstaltung hieß “Auge-Licht-Arbeit”. Also? Man pfiff auf die seitliche Befensterung und normte eine Beleuchtung, die nicht nur ohne Tageslicht auskommen würde, sondern tatsächlich "besser" sein wollte - in Quantität und Qualität.

Wir lassen die Quantität lieber beiseite. Wenn einer im Innenraum 100.000 lux erzeugen würde, wie die Sonne an einem schönen Juni Nachmittag, würden selbst die hartnäckigsten Ungeziefer schon die erste Minute nicht überleben. In der Natur geht es viel besser, aber auch nicht gut. Wenn draußen diese Beleuchtungsstärke herrscht, machen weise Menschen Siesta und erzählen "In die Mittagssonne gehen nur Esel und Touristen". Bleiben wir also bei Qualität. Was ist die Lichtqualität? Eine Antwort auf die Frage wurde nach langem Grübeln - etwa 100 Jahre - zum 1.Januar 2021 veröffentlicht: "degree of excellence to which the totality of lighting characteristics fulfils user needs and expectations or other applicable requirements" Übersetzt heißt das: "Grad der Vorzüglichkeit zu welchem die Gesamtheit der Beleuchtungseigenschaften die Bedürfnisse und Erwartungen der Benutzer erfüllt oder andere anwendbare Anforderungen".

Bevor einer Hurra schreit und damit die "Heureka"-Rufe der Lichttechnik zu übertönen sucht, etwas Ernüchterndes. Diese Definition gibt es als Definition der Qualität seit über 40 Jahren - und zwar ohne Wenn und Aber. Aber andere anwendbare Anforderungen kennt die Qualitätswissenschaft nicht. Schlicht gesagt, Qualität ist Eignung für den vorgesehenen Zweck. Man kann z.B. Hämmer für die Reparatur von Schweizer Taschenuhren erstellen oder zum Kloppen von Felsen. Ein vorgegebener Qualitäts-Hammer für den einen Zweck ist völlig ungeeignet für den anderen Zweck. D.h., Qualität ist keine einem Produkt innewohnende Eigenschaft, sondern nur die Erfüllung von Anforderungen. Die lichttechnische Definition besagt, dass die Anforderungen von Bedürfnissen von Benutzern und deren Erwartungen herrühren. Und damit sind wir wieder am Anfang. Welche Bedürfnisse hätten Sie denn?

Eine Antwort auf diese Frage wurde vor fast genau 100 Jahren gesucht und gefunden: Menschen brauchen zum gesunden Leben Licht. Sie leben und arbeiten aber in Innenräumen, und draußen nimmt der Dunst und Smog der Städte ihnen die wichtigsten Strahlen des Sonnenlichts weg. Ergo? Mit Lampen kann man ein Licht erzeugen, dass natürlicher ist als das Licht der Natur. So können Lampen Licht wie "klarstes Wetter", "Mittag", "Hochsommer", "mittlerer Breitengrad" oder "Meereshöhe" für den gesamten Planeten erzeugen. So dachte man anno 1921. (Anm.: Das Bild zur Rechten zeigt nicht etwa ein Schlafcamp für Erdbebengeschädigte, sondern einen Schulraum mit Licht und Luft.)

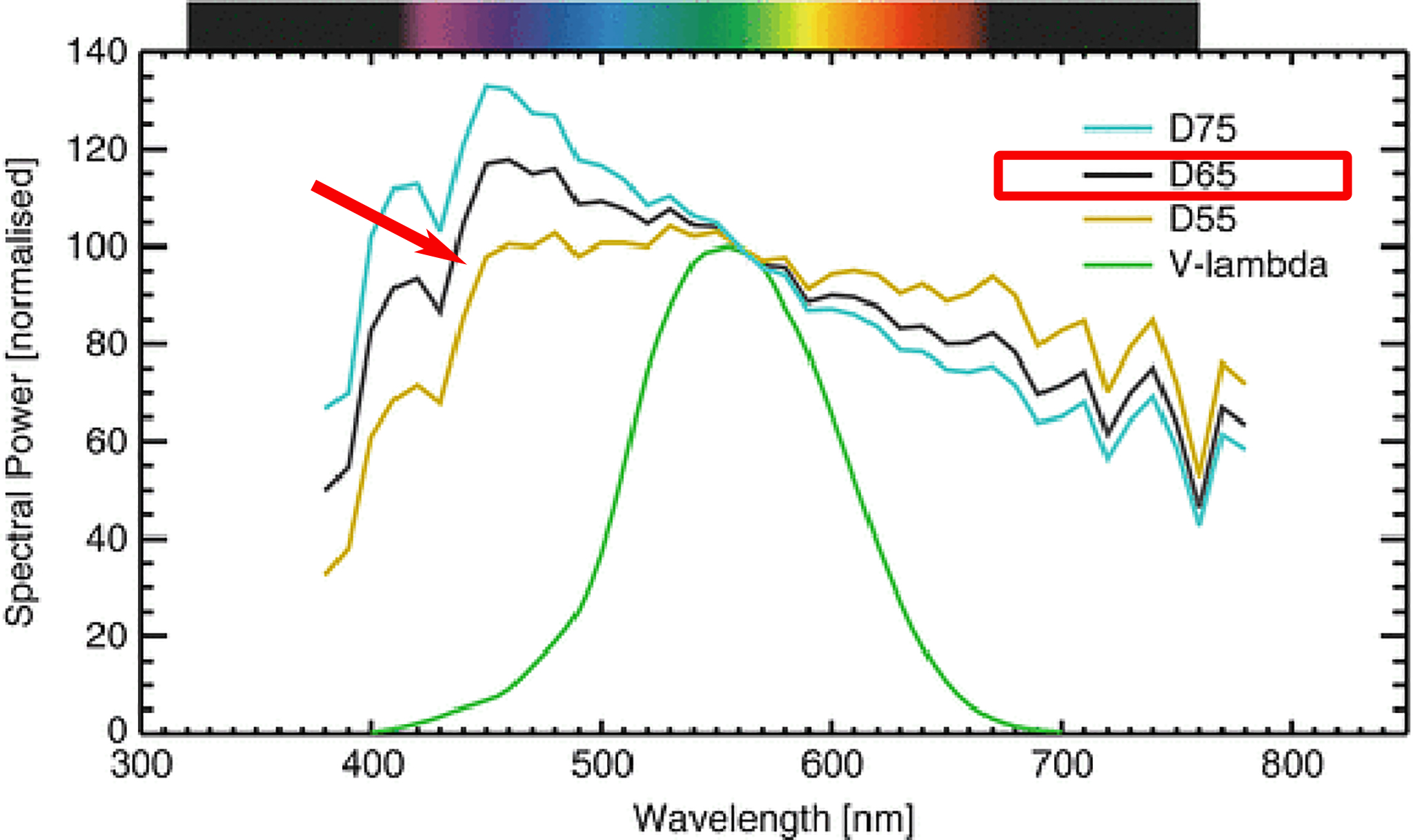

Gar nicht schlecht die Idee! Das erinnert mich an das Norm-Tageslicht. So stellt die Normlichtart D65 das Tageslicht etwa zur Mittagszeit in Wien dar. Normlichtart D50 hingegen heißt "Horizontlicht" und will den Sonnenuntergang simulieren. Was D75 will habe ich nicht herausfinden können. Ich schätze mal, das ist die Sonne, die einem auf den Schädel knallt. MIttlerweile gibt es darüber hinaus so viele Normlichtarten, dass man nicht mehr weiß wohin damit: Normlichtart A, B, C, D50, D55, D65, D75, D93, E, F1 bis F12, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2.

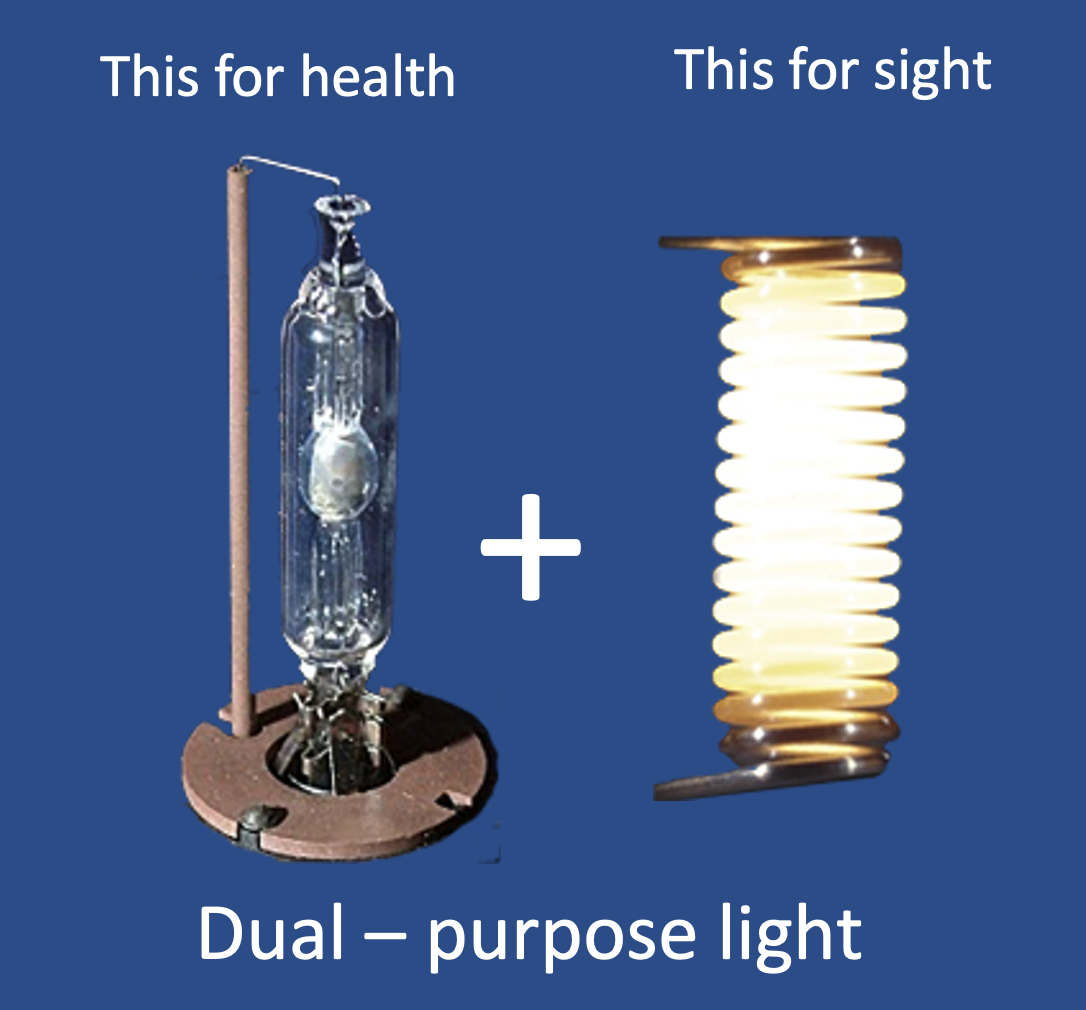

Wie man sieht, wurden alte Träume wahr. Aber nicht nur die … Denn vor 100 Jahren ging es um die "Licht und Gesundheit". Man wollte die Sonne Sonne sein lassen und aus ihren Strahlen die gesunden herausfiltern und halt nur diese replizieren. Also Licht für Gesundheit. Da Menschen auch noch Licht für andere, teils extravagante, Zwecke erzeugten, zum Beispiel zum Sehen, kam man auf die Idee, Licht für beides zu machen. So wurde z.B. die S1-Lampe erfunden, deren Glühfaden das Licht für das Sehen erzeugte, während ein Quecksilberkolben das Licht für die Gesundheit produzierte. Dass das gesunde "Licht" aus dem Quecksilberkolben im wesentlichen aus UV bestand, war nicht etwa das Problem, sondern die ersehnte Lösung.

Alles Geschichte. Heute gibt es integratives Licht, das sowohl das Sehen unterstützen will als auch die Gesundheit. Da es sich als äußerst unpraktisch erwiesen hat, Doppellampen zu produzieren und zu installieren, machen wir es nun mit der Umlenkung des Lichts. Hat man 40 Jahre lang tief strahlende Leuchten gepredigt, damit sich das Licht nicht in den Bildschirmen spiegelt, ist der neue Knaller eine hohe Lichtabstrahlung in horizontaler Richtung. Nennt sich Vertikalbeleuchtungsstärke. Da sich die Lichtqualität zum Sehen nicht ändern soll, muss man einen Weg finden, dass Licht zur Richtungsumkehr zu überreden. Dann fällt es umso stärker auf die Bildschirme. Aber auch das ist kein Problem. Es geht das Gerücht rum, dass Blendung etwas Schönes ist. Wir müssen nur die Bücher korrigieren, die Blendung für ein Problem halten. Ich bin mir sicher, dass wir auch das schaffen. Das zweite Jahrhundert fürs gesunde Licht hat ja gerade begonnen.

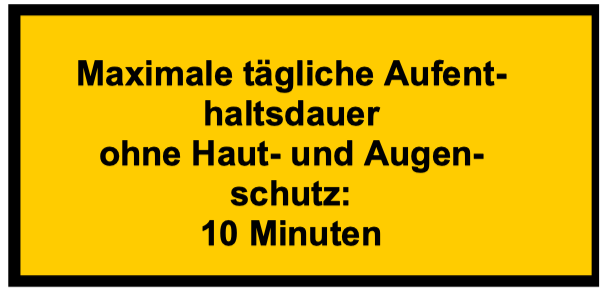

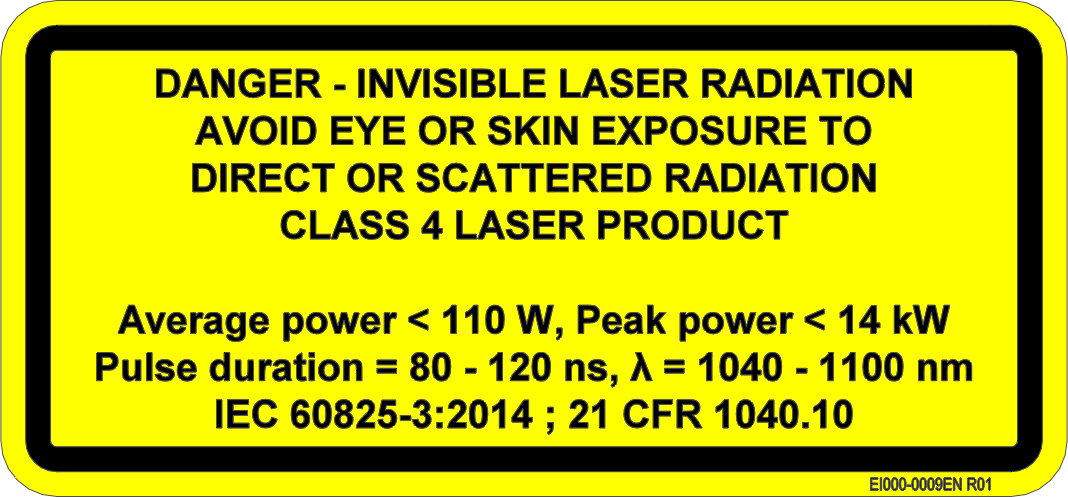

Übrigens, die Sache mit der Nachbildung des natürlichen Lichts im Innern der Gebäude war nicht sehr erfolgreich. Jemand ist dahinter gekommen, dass UV nicht nur lebenswichtig ist, sondern auch ganz schön lebensgefährlich. Deswegen gibt es die Lampen mit dualer Funktion nicht mehr. Aber Schutzvorschriften gegen die UV-Strahlung (z.B. diese), weil manche Lampen auch ohne zugeordnete Funktion strahlen.

Lichtsimulation mit digitalen Pflanzenzwillingen

-

Als ich vor Tagen die Rolle von Licht bei der Überwinterung der Topfpflanzen kommentierte (hier), waren mir einige Ungereimtheiten in der verfügbaren Weisheit aufgefallen. So z.B. die Wahl des Spektrums. Wenn man nach der Kurve für die Photosynthese optimiert beleuchtet, entsteht eine Umgebung, in der man nicht unbedingt seine Zeitung lesen möchte. Der schöne Wintergarten in lila Licht gehüllt? Bei meinen Aquarien hatte ich das seltsame Licht den Pflanzen zuliebe halt akzeptiert. Aber den ganzen Tag in einem solchen Licht leben möchte ich nicht, damit sich meine Zimmerpalme in ihrer biologischen Heimat fühlt - sie stammt wie alle eleganten Zimmerpalmen Marke Kentia alias Howea Forsteriana allesamt von einer einzigen Insel, Lord Howe Island. Die Entfremdung zwischen meiner Palme und mir wird noch größer werden, wenn ich mir eine melanopische wirksame Beleuchtung zulege, denn deren Spektrum berücksichtigt nur den Menschen.

Die Fragestellung ist übrigens wenig geeignet, um damit Spaß zu betreiben, denn die Zukunft der Menschheit könnte davon abhängen, wie man Vertikalfarming betreibt, um noch mehr Milliarden an Menschen zu ernähren. Diese Technik ist nicht nur eine konsequente Fortsetzung der Zucht von Pflanzen unter Glas - aka Gewächshaus. Sie verlangt einen intelligenten Umgang mit den Ressourcen. Man kann die Pflanze zu Licht bringen, z.B. in die Sahara, hätte aber ein Problem mit dem Wasser. Außerdem sitzen die Konsumenten nicht gerade in der Sahara. Die fertige Ware muss zu denen geführt werden. Viele Völker haben tiefe Tunnel unter den Wüsten gegraben, um das Wasser dorthin zu bringen, wo es gebraucht wurde. Die längsten haben wohl die Uiguren in Xinjiang gebaut (hier), die ältesten die Menschen des Königreichs Urartu, eines historischen Staat um den Van-See in Anatolien. Beides ist turko-persischen Urspungs. Auch in der Sahara gibt es das System und heißt foggara. Foggara, Rhettara, Khettara, Mkoula, Karez, Qanat, Faladsch - egal wie man sie nennt, in bis 100 m Tiefe einen bis zu 60 km langen Tunnel mit Hammer und Meißel bohren, ist nicht ganz zeitgemäß.

So scheint es sich einfacher zu gestalten, die Pflanze dort zu züchten, wo die Konsumenten sitzen und reichlich Wasser fließt. Tatsächlich gibt es eine Firma, die Pflanzen im Supermarkt zieht. Ein Startup namens infarm warb schon 2016 damit, Kräuter direkt im Supermarkt zu ziehen: "„Von hier für hier“ steht draußen am Supermarkt geschrieben. Ein Berliner Groß-Supermarkt baut selbst Gemüse an und gibt damit dem Begriff „regionales Essen“ eine neue Dimension." stand da zu lesen. Bei der Berliner Filiale von Metro wachsen 365 Tage im Jahr Basilikum, Kopfsalat und andere Grünpflanzen im Verkaufsregal. Wer mehr über infarm wissen will, bitte hier klicken.

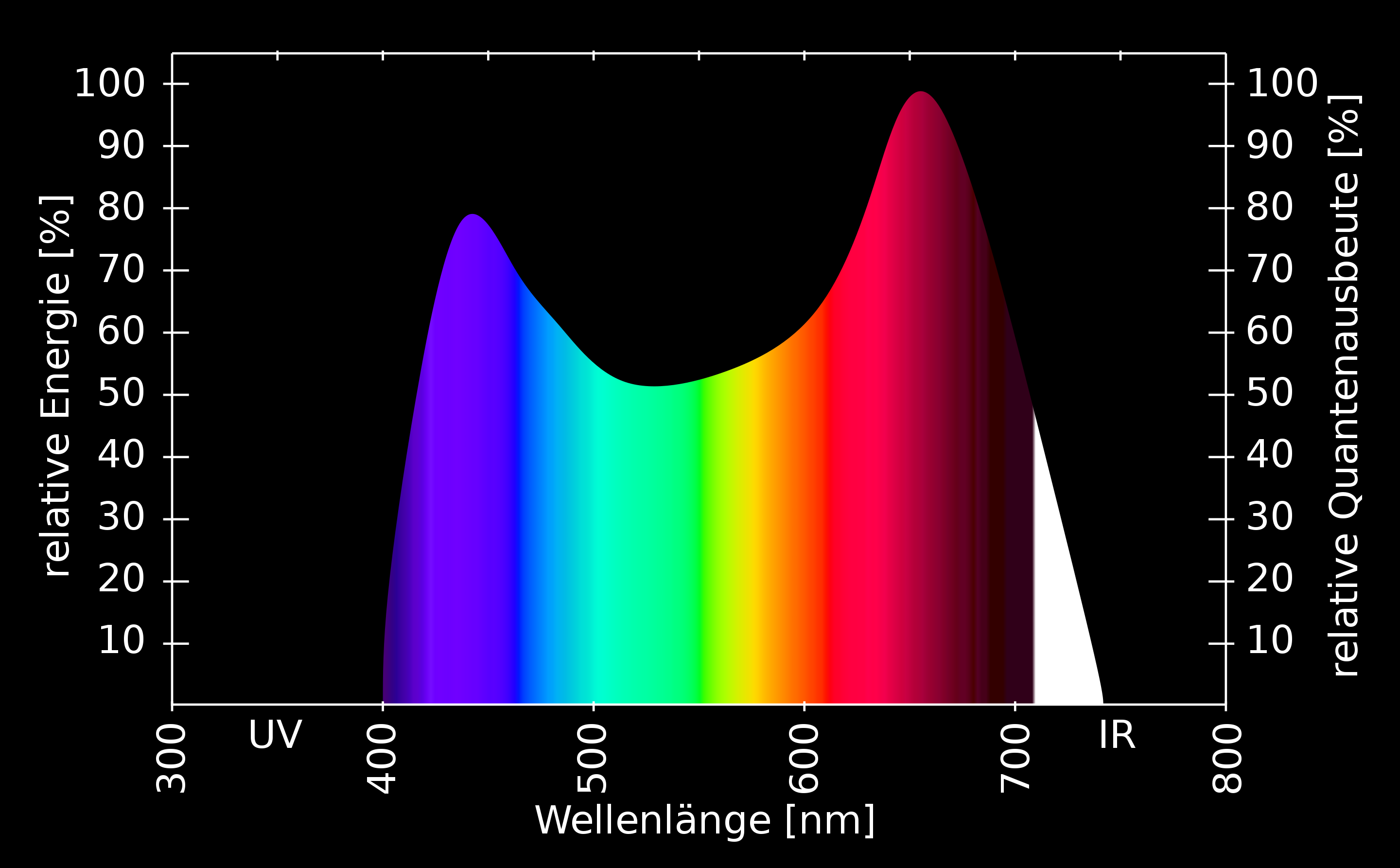

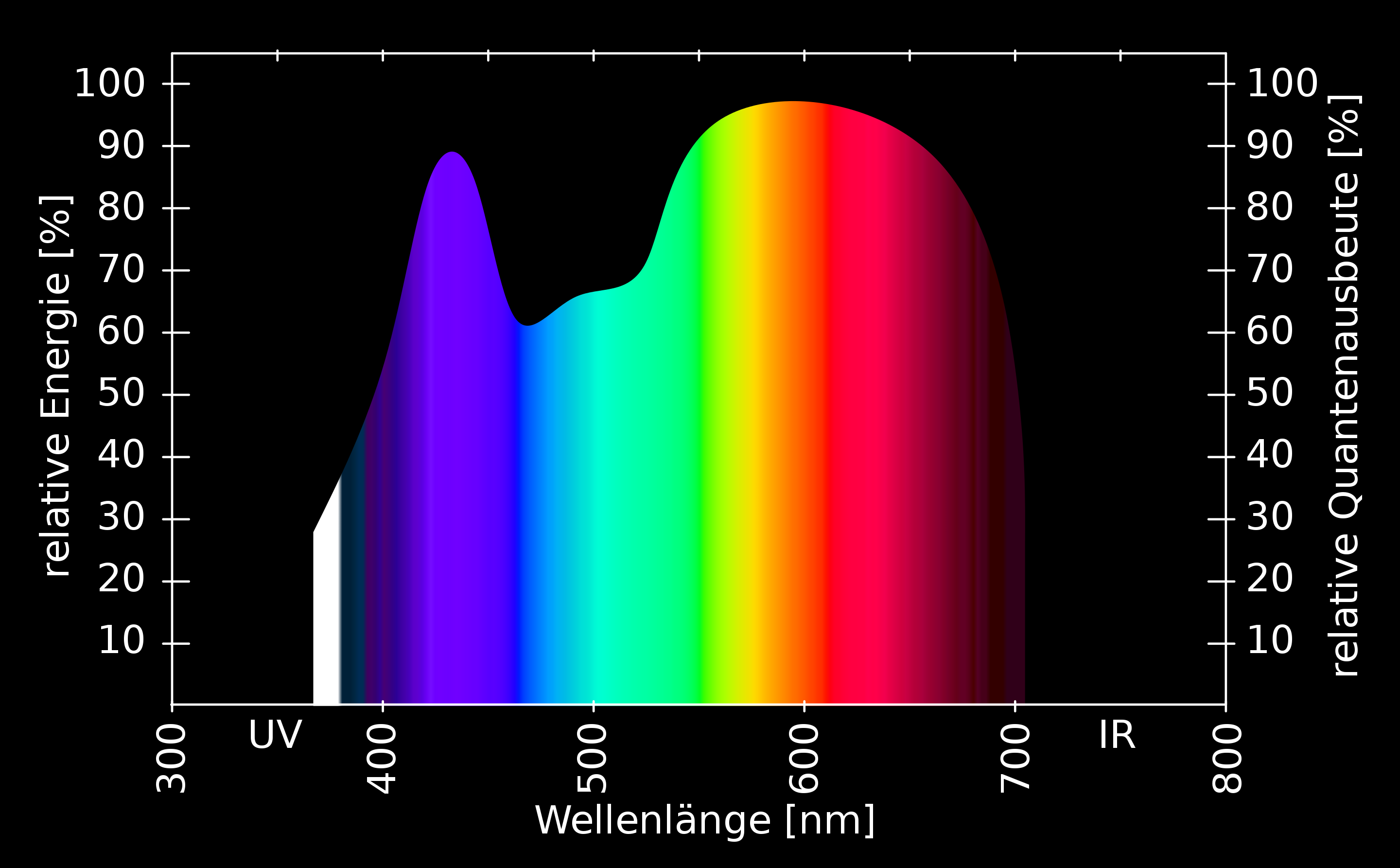

Dumm nur, dass das Ganze von der Energie abhängt. Zwar macht es bei einer einzigen Zimmerlinde nicht viel aus, welche Lampe man darüber hängt. Wenn man große Teile der Menschheit damit ernähren will, sieht die Sache anders aus. Man muss den Energieaufwand mit allen Mitteln reduzieren, die einem einfallen können. Gemeinsam für alle Pflanzen ist die Ermittlung der "photosynthetisch aktiven Strahlung" (engl.: photosynthetically active radiation, kurz PAR oder PhAR). Das ist jene elektromagnetische Strahlung im Bereich des Lichtspektrums, den phototrophe Organismen hauptsächlich bei der Photosynthese nutzen. Dummerweise reagiert jede Pflanze etwas anders dabei. Ein Artikel in Licht 7/2021 beschreibt, wie man dazu wissenschaftlich vorgehen kann: "Lichtsimulation mit digitalen Pflanzenzwillingen - Theorie und Studien zu Möglichkeiten einer optimierten Pflanzenbelichtung". Den Artikel kann ich leider nicht in Kurzfassung zitieren. Man muss ihn selber lesen.

Mehr gibt es hier zu lesen. Die umfangreichste Arbeit stammt von Keith J. McCree (hier, in Englisch). Seine PAR-Kurve wird als Grundform für die Wirkspektren hearngezogen, sog. McCree-Kurve. Auf der senkrechten Achse wird die relativen Quantenausbeute dargestellt. Für jede Pflanzenart gibt es eine eigene McCree-Kurve, leider. Rechts sind zwei PAR-Kurven abgebildet, die von anderen Forschern stammen (Hoover, 1937 und Inada, 1976).

Problem dieser Kurven ist, dass McCree die Absorption eines einzelnen Blattes gemessen hatte. Eine Pflanze lebt zwar von der Photosynthese in seinen Blättern, sie ist aber mehr als eine Ansammlung von Blättern. Die restlichen Teile haben andere Aufgaben und reagieren anders. Zudem hat McCree nur mit monochromatischem Licht gemessen. Die Wirkung einer Wellenlänge aus einem breiten Spektrum fällt sicherlich anders aus als wenn die anderen Wellenlängen nicht vorhanden wären.

Die Verfügbarkeit von LED-Leuchtmitteln führt zu einer neuen Situation insofern, dass herkömmliche Leuchtmittel mit ihrem Spektrum nicht beliebig beeinflusst werden konnten. Man kann jetzt besser experimentieren und tut es häufig mit "digitalen" Pflanzen. In dem besagten Artikel wird auch ein Versuch mit der Belichtung von Tomaten angeführt. Als ich das las, fiel mir ein, dass wir kaum noch Tomaten einkaufen, weil es kaum mehr Tomaten gibt, die wie eine Tomate schmecken. Daraufhin habe ich den Artikel nach Hinweisen durchsucht, die auf Experimente mit dem Geschmack hinweisen. Leider keine gefunden. Es geht immer um die Biomasse, die man durch Belichtung gewinnt oder auch nicht. Daher der Tipp an die Forscher: Mal den Zusammenhang von Geschmack und Belichtung untersuchen. Bis dahin esse ich weiterhin nur im Sommer Tomaten, wenn sie auf dem Balkon in der Sonne reifen.

Das Kreuz mit der Angst - Strahlenschutz strahlt selbst

_

Vor einigen Jahren regte ich mich über die Umfirmierung von LED von Laser zu Lampe auf. Sie war einst als Laserdiode bekannt. Da ihre Strahlung aber relativ schwach ist, gehörte sie der Laserschutzklasse 1: Sicher durch geringe Strahlung oder Schutzgehäuse. Das Klassifizierungssystem wurde 2001 mit den Normen EN 60825-1 und IEC 60825-1 grundlegend überarbeitet. Dass die Normen die gleiche Nummer tragen, ist keine Überraschung, es kann nicht unterschiedliche "Sicherheiten" geben. Warum wollte man aber die LED, die als Beleuchtung eingesetzt werden, nicht Laser nennen lassen? Das liegt an dem Wort Strahlung, und mit dem habe ich seit 45 Jahren Probleme.

Während das Wort Licht für Positives steht, man denke nur an die christliche Liturgie, die seit 2000 Jahren an der Kerze hängt, steht Strahlung für das Gegenteil. Nicht einmal Leute, die ihre Gesundheit einer Strahlentherapie verdanken, mögen in der Strahlung viel Positives entdecken. Der gesunde Menschenverstand, auf den ich sonst viel gebe, versagt beim Wort Strahlung. Dass das ganze Leben auf der Erde der Strahlung der Sonne zu verdanken ist? Ja, aber …

Ahnungslos, wie ich war, habe ich mich vor 45 Jahren forschend an die "Bildschirmstrahlung" gemacht. Diese entstand durch die Röhren der Bildschirmgeräte, die eben für diesen Zweck gebaut wurden. Deren Bild wird durch Strahlen gezeichnet. Findige Leute haben aber gleich herausgefunden, dass diese Strahlung auch Anteile enthält, die gefährlich sind, Röntgenstrahlung. Eigentlich könnte man bestimmt bei allem, was Licht abgibt, auch etwas Röntgenstrahlung finden - theoretisch zumindest. So beispielsweise auch bei Kathodenstrahlröhren. Die Menge ist aber so gering, dass man sie nur mit vielen Nullen hinterm Komma schreiben kann. Da die vorhandenen Nullen dazu nicht reichen, muss man welche importieren. Den Sachverhalt habe ich in einem Buch sachlich dargelegt. Und dachte, damit wäre alles gesagt.

Denkste. Eine Frau Fisch (Name ist echt) pilgerte durch die Republik und erzählte jedem, dass die Strahlung auch noch giftig sei. Sie würde durch eine Bombardierung von Phosphor mit Elektronen entstehen. Das hätte ich geschrieben. Und Phosphor sei giftig. Die Strahlen würden dann die Brust der Benutzer von Bildschirmen durchlöchern. Bei so viel Unsinn müsste doch jeder vernünftige Mensch aufhören zuzuhören? Meine Schwägerin, eine Physikerin, lachte darüber und sagte, du musst eben keinen Unsinn schreiben. Jeder wisse, dass die Röntgenstrahlen aus dem Bildschirm zu schwach seien, um überhaupt gemessen zu werden. Stimmt! Genau das hatte ich auch beschrieben. Und dann? Eines Tages ruft die Schwägerin an und fragt nach Kopien aus meinem Buch. Wozu? Sie sagte, sie hätte soeben erfahren, dass sie schwanger sei. Sie wolle entscheiden, ob sie weiterhin am Bildschirm arbeiten will.

Wenn es bei der Röntgenstrahlung geblieben wär! Einem renommierten Institut, Karolinska Institutet, bekannt von Verleihungen des Nobel Preises für Medizin, ist das seltene Kunststück gelungen, jegliche Abstrahlung von irgendwelchen Feldern von Bildschirmgeräten unter Strahlung einzureihen. So auch elektrische und magnetische Felder. Damals erzeugten die dummen Geräte solche Felder, wie übrigens alle möglichen elektrischen Geräte. Zwar kümmerte sich niemand um Magnetfelder, die von Schweißgeräten erzeugt werden, aber Felder mit einer Stärke von einem Millionstel eines Schweißgerätes wurden zum Politikum.

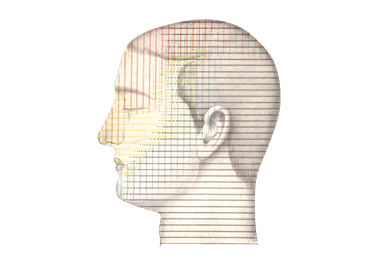

Eine Technologie, die noch ihrer Erfindung harrte, der digitale Mobilfunk, der den analogen Funknetzen (1. Generation oder 1G) folgte, wurde ein Opfer der Angst vor Strahlung. Man muss nur "Handystrahlung" in einen Browser tippen, und schon hat man ganze Waggonladungen voll Lesestoff. Dass sich Hinz und Kunz im Internet tummeln, um Gruselgeschichten loszuwerden, lässt sich leider nicht vermeiden. Mein Anlass für diesen Beitrag war aber dies (frisch fotografiert vom Bildschirm am 20. Dezember 2021):Handystrahlung1Die frohe Kunde verbreitet die Technische Universität Berlin - Stabsstelle Sicherheitstechnische Dienste und Umweltschutz (hier). Also die älteste Technische "Universität" von Deutschland, die ein Heinrich-Hertz-Institut betreibt, benannt nach einem Physiker namens Hertz, nach dem die Frequenz der Strahlung benannt ist. Licht und Gammastrahlung in einem Topf, dazu noch Röntgenstrahlung, alles ionisierende Strahlung? Radargerät, Gammastrahlung, Tumor, Röntgenstrahlung. Alles beisammen, fertig zum Gruseln.

Die Stabsstelle Sicherheitstechnische Dienste und Umweltschutz gibt noch gute Tipps zum Schutze vor der Handystrahlung. Als gesundheitsbewusster Mensch kann man sich auch anders schützen. Gegen die 5G-Strahlung gibt es sogar Produkte, die man sich einfach vor die Brust hängen kann. Sogar Schlafmasken kann man sich kaufen. Was die bringen? Sehen Sie selbst:  Die Niederländische Behörde zum Strahlenschutz (Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection) hat zehn solcher Produkte verboten und diese einzeln aufgelistet. In dem Screenshot kann man die Namen der verbotenen Produkte sehen. Wer mehr wissen will, kann hier weiterlesen. Manches ist sogar für Kinder bestimmt.

Die Niederländische Behörde zum Strahlenschutz (Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection) hat zehn solcher Produkte verboten und diese einzeln aufgelistet. In dem Screenshot kann man die Namen der verbotenen Produkte sehen. Wer mehr wissen will, kann hier weiterlesen. Manches ist sogar für Kinder bestimmt.

Ich will keineswegs mögliche Gefahren klein reden. Jeder kann sich nach eigener Auffassung schützen. Man sollte nur wissen, dass mancher Schutz schlimmer ist als die Gefahr selbst.

Halbe oder doppelte Beleuchtungsstärke bei Tageslicht?

-

Er konnte es nicht lassen. Die Rede ist von K. Petry, dessen Arbeiten die schöne Welt des Lichts in Frage stellten. Dabei hätte er sein Leben ungestört genießen können. Er musste an dem Allerheiligsten rumdoktern, der Beleuchtungsstärke. Dass ich mit dieser Größe meine Probleme habe, wissen in der Lichttechnik viele. Beispielsweise hat meine Darstellung der Entstehung der Werte, die man so in Normen findet, so etwa 125 lx, 300 lx oder 500 lx, bei Mitgliedern eines Ausschusses Lachsalven ausgelöst (mehr hier). Denen selbst war ihr eigenes Tun nie aufgefallen. Meine Arbeit war eine Studie (hier), hingegen hatte Petry immerhin eine Dissertation zu dem Thema geschrieben. Der Titel ist sperrig, aber interessant:

"Zur Bewertung der Mindestbeleuchtungsstärke und der Nutzungszeit von tageslichtorientierten Arbeitsplätzen mit Hilfe des Kontrastwiedergabefaktors und der äquivalenten Kugelbeleuchtungsstärke". Er enthält nämlich zwei wichtige Konzepte aus der Beleuchtungstechnik, von denen keiner etwas wissen will. Kontrastwiedergabefaktor und Kugelbeleuchtungsstärke.

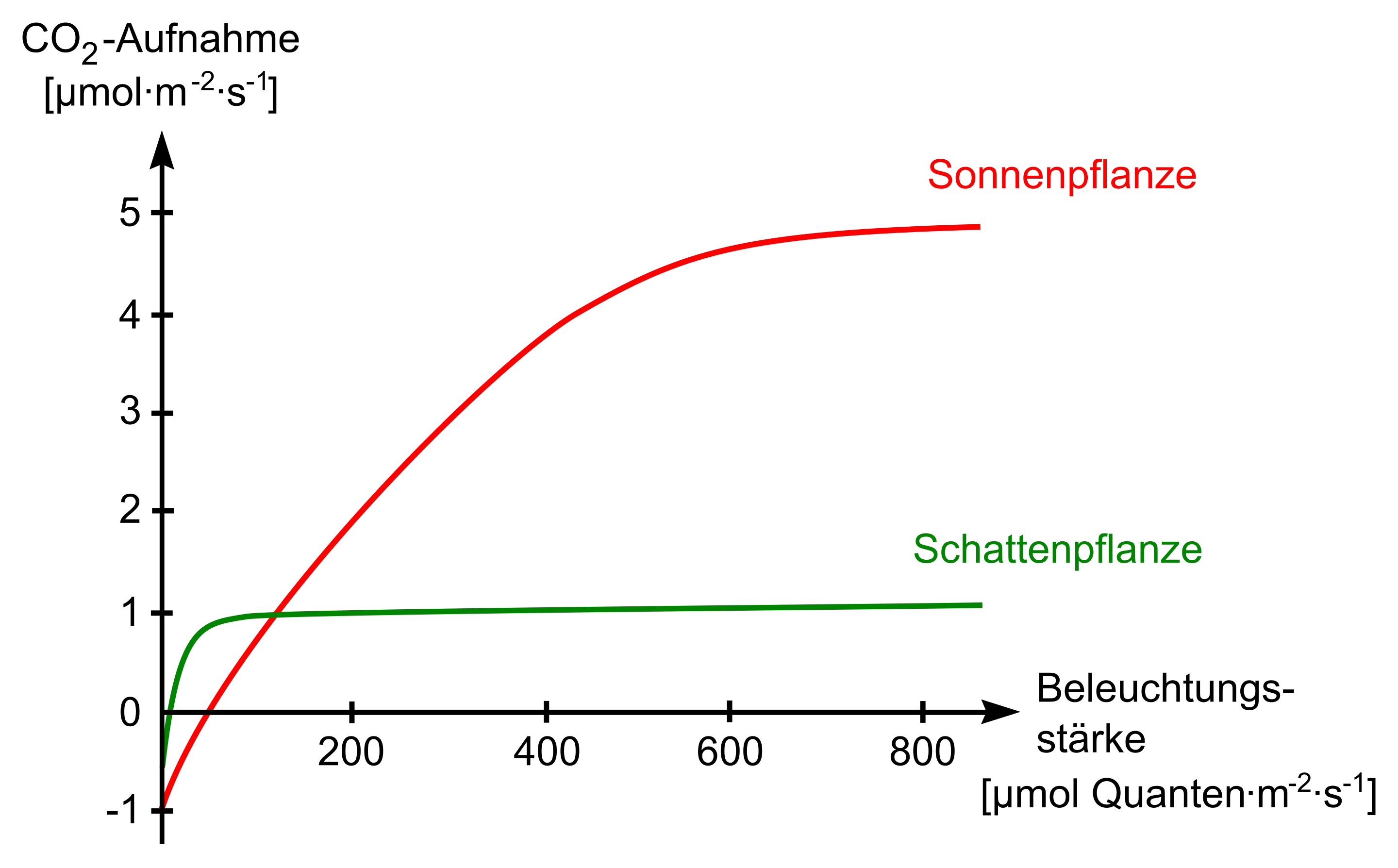

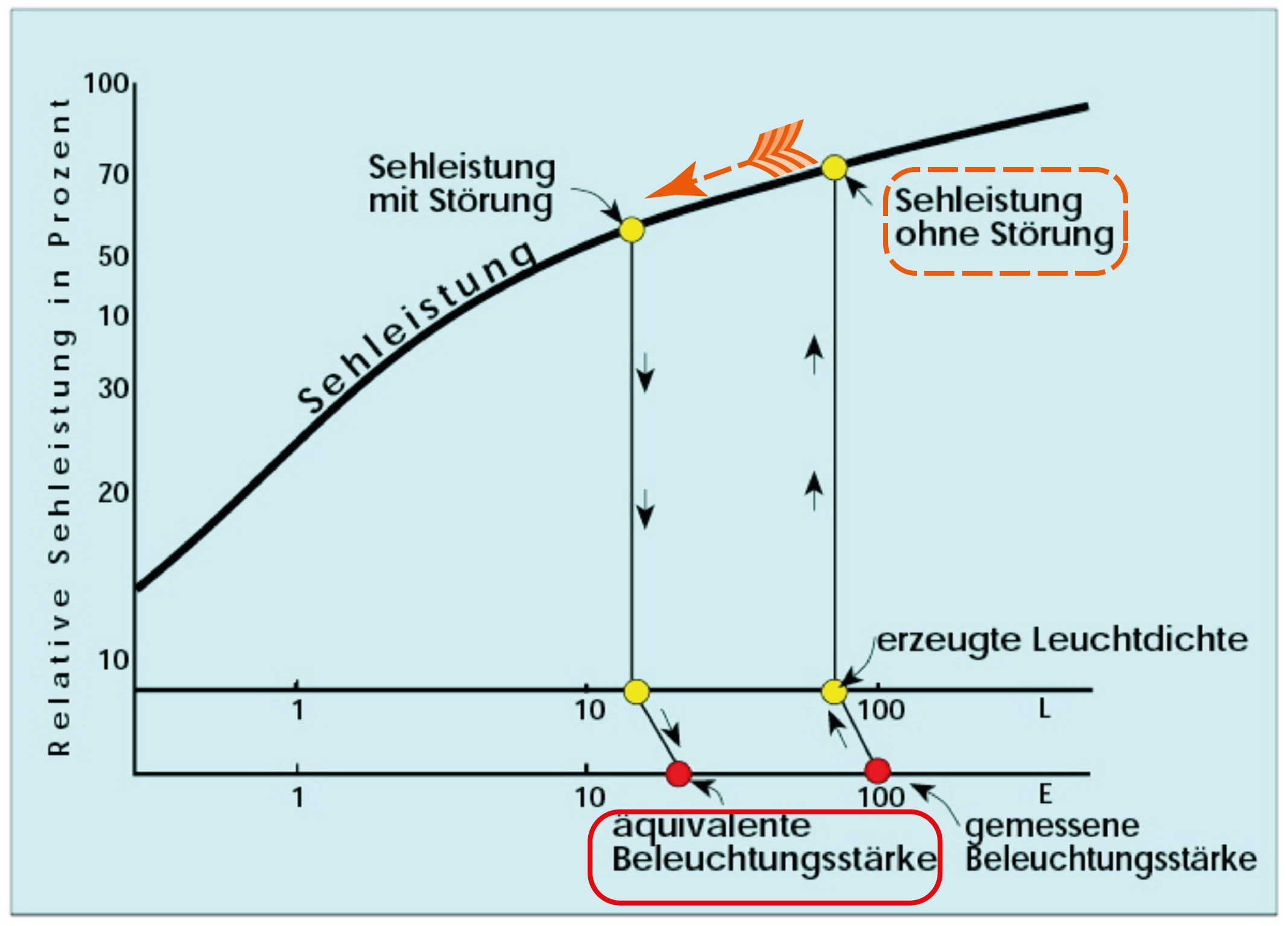

Wozu die gut sind? Sie erklären, dass sich die Techniker in die Tasche lügen, wenn sie von Beleuchtungsstärke sprechen. Denn das Ziel einer guten Beleuchtung für Arbeitszwecke ist, das Sehen zu fördern. Zum Beispiel könnte man die Güte einer Beleuchtung daran messen, wie gut man etwas lesen kann. Oder wie gut man einen Faden durch ein Nadelöhr ziehen kann. Kurz: Sehleistung fördern. Just das geben die Beleuchtungsnormen auch als Ziel vor, denn sie dürfen nicht dem Arbeitsschutz dienen. Der ist Sache des Staats. Erzielt jede Beleuchtung mit 500 lx die gleiche Sehleistung?

Petry sagt, nein. Es kommt darauf an, wie die Beleuchtungsstärke entsteht. Man kann diese durch einen Scheinwerfer (im Innenraum heißen die vornehm Spots) erzeugen, aber auch durch eine große leuchtende Fläche. Die Beleuchter beim Film und Fernsehen wissen, wie man das macht. Manchmal benutzen sie Strahler, manchmal riesige Reflektoren, z.B. wenn eine exotische Schönheit nicht wie ein Schweinchen glänzen soll. Dann wird die noch dazu gepudert. Arbeitsobjekte sollen nicht glänzen. Pudern kann man sie nur selten. Ergo? Man muss sehen, wie man sie am besten erkennt. Z.B. liest sich die Schrift auf dem Papier dann am besten, wenn sie matt ist und auf mattem Papier gedruckt. Fast immer ist sie nicht matt, aber auch nicht glänzend. Je nach Beleuchtung kann man sie mehr oder weniger gut lesen. Wie gut, kann man am besten an dem Kontrast erkennen, also dem Helligkeitsunterschied zwischen der Schrift und ihrem Hintergrund. Und die Fähigkeit einer Beleuchtung, den Kontrast wirksam zu machen, nennt sich Kontrastwiedergabefaktor.

Man muss, um die beste Wiedergabe zu ermitteln, eine Beleuchtung nehmen, deren Quelle vollkommen gleichmäßig leuchtet. Und das ist eine matte Halbkugel, die an allen Stellen die gleiche Helligkeit aufweist. Daher die Kugelbeleuchtungsstärke. Von allen denkbaren Anordnungen von Beleuchtungen erzeugt die Kugel die größte Kontrastwirkung. Da man weder Arbeitsplätze noch Wohnräume mit Kugeln beleuchten kann, muss man andere Lichtquellen benutzen. Und diese müssen immer eine viel größere Beleuchtungsstärke erzeugen als die Kugel, damit man - bei geringeren Kontrast - gleich gut sieht. Diese rechnet man dann theoretisch auf die Kugelbeleuchtungsstärke um. Wie eine solche Umrechnung vor sich geht, hatte ich mit Hilfe der Leuchtdichte illustriert (mit Kontrast geht es analog, aber viel komplizierter) :

Wie ein gedrucktes Buch auf weißem Papier unter ungünstigem Licht aussehen kann, sieht man rechts. Als Kontrastprogramm sieht man dasselbe Buch darunter. Wem das Ganze zu abstrakt vorkommt, kann sich eine Illustrierte nehmen und versuchen, eine Seite komplett zu sehen. Das gelingt praktisch nie, weil die Seite glänzt. Es gibt also immer eine mehr oder weniger große Störung. Petry hat genau diesen Effekt berechnet, um eine Beleuchtung mit Fenstern mit einer genormten künstlichen Beleuchtung zu vergleichen. Erzeugt nun diese Beleuchtung 500 lx sieht ein Mensch bei der Beleuchtung mit Tageslicht schon bei etwa 250 lx gleich gut.

Daraus kann man auch ableiten, dass man auch bei der Indirektbeleuchtung mit einer sehr viel geringeren Beleuchtungsstärke den gleichen Effekt (Sehleistung) erzielt als bei einer Direktbeleuchtung. Ich habe den Effekt etwa gleich hoch eingeschätzt wie bei Petrys Untersuchung. Eine Studie, die mit Mitteln der Forschungsinitiative Zukunft Bau des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung gefördert wurde, ist der Sache nachgegangen. Sie hieß "Tageslichtnutzung in Wohn- und Arbeitsräumen zur Verbesserung der visuellen Behaglichkeit und der Aufenthaltsqualität". An die kommt man nur schwer heran, weil ihre Quelle von den Browsern als gefährlich eingestuft wird. Daher muss jeder sein Glück versuchen. (Anm.: Die Quelle ist sicher (Uni Weimar), nur das Zertifikat ist falsch, aber auch von einer sicheren Quelle (DFN-Verein Deutschland).

Offenbar will niemand was von der Kugelbeleuchtungsstärke hören. Dafür sinniert man über die melanopische. Wenn ich mal Zeit habe, schreibe ich über die melanopische Kugelgrößen. Damit kann ich erfolgreich verhindern, dass überhaupt noch jemand was versteht, so es noch nötig sein sollte.

Ach wie schön war es ohne LED - Nostalgie zu Weihnachten

-

Menschen neigen gen Weihnachten besonders zur Nostalgie. Früher war alles schöner - auch das Licht? Das meine ich, immer wenn ich eine Glühlampe für eine alte Leuchte suche. Dann ein Blick aus dem Fenster zur Weihnachtsdekoration. Auch der eingefleischte Nostalgiker muss zugeben, dass die Weihnachtsdeko seit der Verfügbarkeit der LED jeglichem Vergleich spottet. Ich nehme an, niemand vergleicht das Neue mit dem was er als Kind erlebt hatte.

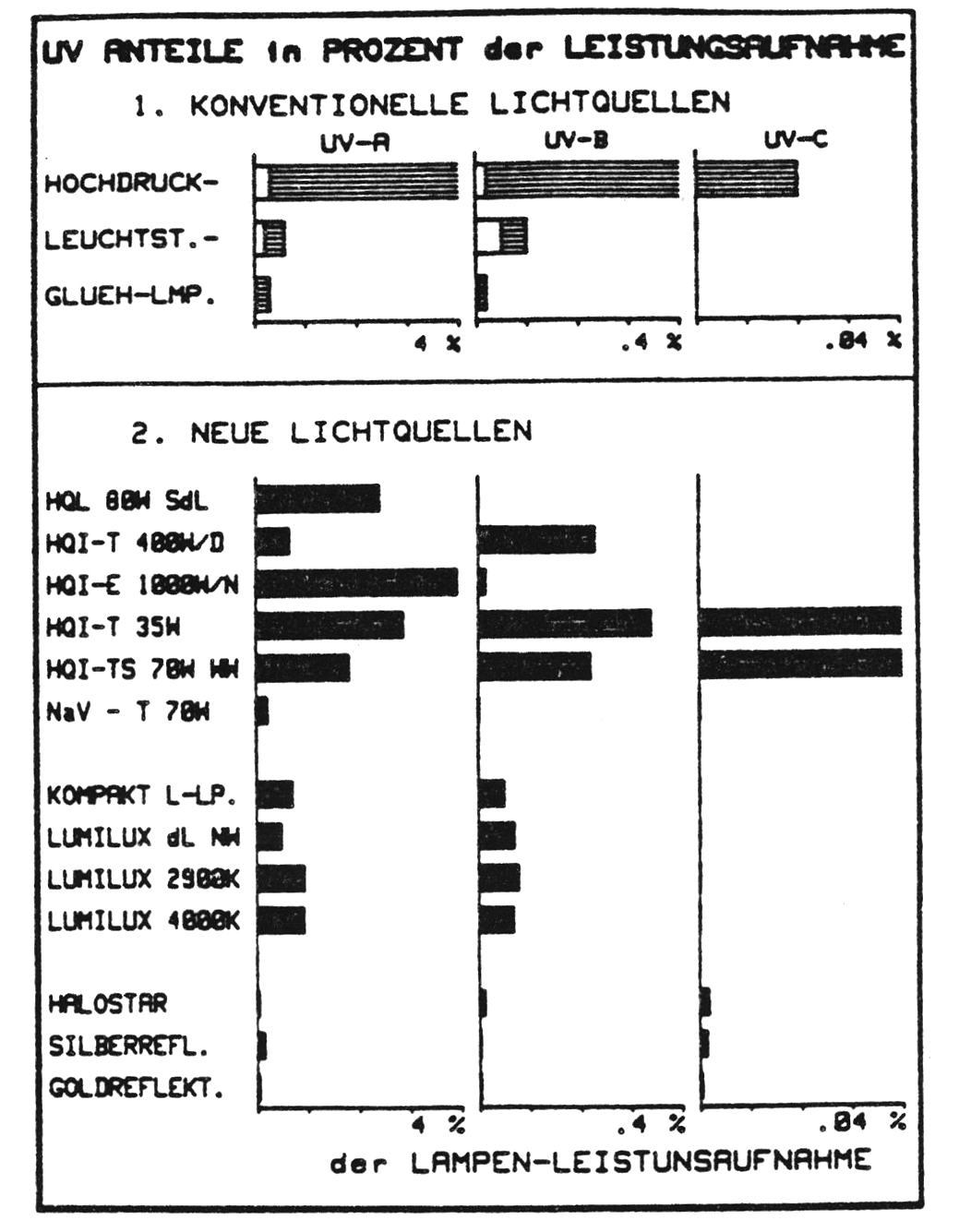

Wie ist es aber mit der Allgemeinbeleuchtung? Welchen Lampen müssen wir nachweinen? Ein Papier, das ich in den alten Tagungsbänden der LiTG gefunden habe, hat mir jegliche wehmütige Erinnerung madig gemacht. Das Bild stammt aus "Licht '86", eine Tagung in Baden bei Wien. Es zeigt die UV- Entwicklung von damals üblichen und modernen Lampen. (Vorsicht: UV-A wird in %, UV-B in Promille und UV-C in Zehntelpromille abgebildet)

Egal, was man auch tat, wurde eine unerwünschte Strahlung mit erzeugt. Zu erwähnen wäre, dass UV-C hoch gefährlich ist und natürlich nur im Weltraum vorkommt. Auf Erden wird es zum Abtöten von Keimen erzeugt, aber streng abgeschirmt von Lebewesen. Alle Konterbande muss vernichtet werden, so gut es geht. Der Autor schreibt: "Die Möglichkeiten der Einflussnahme auf die ultravioletten Anteile im Grundspektrum der Lampe sind gering. Das primäre Entwicklungsziel sind die Eigenschaften im Sichtbaren. Verbesserungen in diesem Bereich bringen meist zwangsläufig Änderungen im UV mit sich."

Den notwendigen Schutz des Menschen musste das Kolbenglas übernehmen. Aber auch das gelang nicht vollkommen. Etwas UV kam immer durch:UV in Lampen annotated

Man begnügte sich damals mit der Feststellung, dass photobiologische Schäden nicht zu befürchten seien, weil die Sonne viel mehr UV produziere. Zum Glück der Lampenbauer hatten die Menschen damals mit einer anderen Art von "Strahlung" zu schaffen, die sie fürchteten: Röntgenstrahlung aus Bildschirmen. Sie ließen sich nicht dadurch beschwichtigen, dass man zeigte, dass ein Kasten Bier mehr strahlt als ein Bildschirm. Uns ist damals ein sehr guter Kunde abhanden gekommen, weil wir uns weigerten, über Maßnahmen für Schwangere am Bildschirm zu diskutieren. Aber sogar 10 Jahre danach, also in 1996, mussten wir für eine große Firma "strahlungsarme" Bildschirme aussuchen. Diese liefen im Betrieb rosa an, weil die Stromleitungen in die Bildschirme strahlten. Das hatten die Leute 25 Jahre lang nicht bemerkt. Es fiel erst auf, als empfindliche Bildschirme aufgestellt wurden.

Bei der LED-Beleuchtung wird man derlei nicht erleben. Die Lichterzeugung bei den LEDs lässt sich sehr genau steuern bzw. vorbestimmen.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025