Posts Tagged: Arbeitsschutz

Licht und Ergonomie

15.07.2025

-

Manche Dinge finden sich nicht zueinander, obwohl man sie fast immer im gleichen Kontext vermuten darf. Überraschenderweise gilt dies für Beleuchtung und Architektur, allerdings erst seit etwa 1925. Da half nicht einmal, dass der Staat im Dritten Reich Lichttechniker und Architekten zur Zusammenarbeit zwingen wollte. Er hatte nämlich vor, die Leistung des deutschen Arbeiters mit Hilfe der Beleuchtung zu steigern (s. hier). Dazu gründete der Staat eine Behörde, die auf den seltenen Namen “Schönheit der Arbeit” hörte. Deren Chef, der später Kriegsminister werden würde, Albert Speer, wusste als Architekt von der Bedeutung des Lichts. Er ließ sogar einen Spielfilm dazu drehen, das einfach “Licht” hieß. Mehr zu dem Thema hier)

Jahrzehnte später, Speer war schon 10 Jahre tot, saß ich zufällig mit einem Architekturprofessor und dem Geschäftsführer des DIN-Normenausschusses Bauwesen (NABau) an einem Kindergeburtstag und erzählte ihnen, dass die Normen für Lichttechnik und für das Bauwesen unkoordiniert miteinander entstünden. Beide Herren erschraken und wollten dagegen sprechen, taten es aber lieber nicht. Dem war so.

-

Dass es dem so war, hatte ich beim Studium im Fachbereichs Umwelttechnik der TU Berlin gelernt. Zur Zeit seiner Gründung gehörten Lichttechnik und Akustik, die ich studierte, neben den Instituten für Architektur dazu. Uns war es damals nicht gelungen, unsere Vorlesungen und Laborübungen Architekturstudenten schmackhaft zu machen. Deswegen war ich später zu Arbeitswissenschaft und Ergonomie migriert, weil mein Doktorvater glaubte, dort bessere Forschungsbedingungen zu Wirkungen des Licht auf die Arbeit vorzufinden. Klarer Fall von Denkste!

So freute ich mich 1981 wahnsinnig über das Buch Human Factors in Lighting von Peter Boyce. Human Factors ist das amerikanische Synonym für Ergonomie. Nach langer Suche fand ich in dem Buch aber nichts zur Ergonomie. Auch die dritte Ausgabe des Buches (2014) ließ Ergonomie missen. Unter dem Akronym IEA (eigentlich International Ergonomics Association) führt Boyce International Energy Agency an.

-

Insbesondere bezüglich Tageslicht glänzten alle besagten “Wissenschaften” durch Nichtwissen. So hatte das Standardwerk IESNA LIGHTING HANDBOOK (2006) der US-amerikanischen Lighting Engineering Society für Tageslicht und Human Factors gerade mal eine halbe Seite (von 1002) übrig.

Ich habe versucht, die Lücke zu füllen, angefangen bei den Begriffen (hier). Im Rahmen eines Projektes Tageslicht (Tageslicht nutzen – Bedeutung von Dachlichtöffnungen für Ergonomie, Architektur und Technik), bei dem ein hervorragender Architekt und ein Institut für Bauwesen beteiligt waren, habe ich mit meiner Frau zusammen die Ergonomie des Lichts behandelt, dessen Bericht hier zum Download steht. Die beiden anderen Teilberichte sind in dem Buch enthalten (hier )

Irgendwie verwunderlich, dass man im Jahre 2025 diese Aspekte in Erinnerung rufen muss, wo doch die fundamentale Arbeit zu Tageslicht und Arbeitswelt schon Ende der 1960er-Jahre geschrieben worden war. Damals war ich noch Zuschauer. Die Arbeit war das Werk von Ellen Collingro und Georg Roessler, der Ideengeber und Betreuer Prof. Jürgen Krochmann. Das Ergebnis steht kurz und bündig seit 1975 in der Arbeitsstättenverordnung: Arbeitsräume müssen eine Sichtverbindung nach außen haben. Die Langfassung in ihrer letzten Form (Technische Regeln für Arbeitsstätten - Beleuchtung und Sichtverbindung - ASR A3.4, Ausgabe Mai 2023) ist hier abrufbar.

Kurzsichtige Kinder wegen Sonnenmangel und iPhone

12.06.2025

-

Als healthylight.de das Licht der Welt erblickte, wollte ich die Wirkungen von Licht auf den Menschen kommentieren. Dass Licht allein keine Probleme schafft, sondern häufig in Tateinheit mit einer technischen Errungenschaft, dem Smartphone, hätte ich nicht unbedingt thematisieren wollen. Ein Artikel einer internationalen Gruppe Forschender tut genau das. Der Titel "Myopia and Daylight: A Combination of Factors" (Kurzsichtigkeit und Tageslicht - Eine kombinierte Wirkung von Faktoren). Der Artikel erscheint demnächst in Frontiers in Medicine – Ophthalmology, geschrieben von 9 hochkarätigen AutorInnen aus 6 Ländern.

Im Abstract des Artikels liest sich das Ergebnis wie eine Horrormeldung: In urbanen Teilen von Süd- und Ostasien sind Heranwachsende derzeit zu 80% bis 90% kurzsichtig. Man spricht von einer Epidemie. Diese ist die die Corona-Jahre sogar beschleunigt worden. Der Effekt sei weltweit zu beobachten. Ursache: Ständige Beschäftigung mit dem Smartphone bei sehr kurzen Sehentfernungen + geringe Lichtmengen, weil die Kinder und Jugendlichen das Tageslicht meiden. (Hier kann man sich melden, um von der Veröffentlichung des Artikels zu erfahren.) Bis dahin kann man sich in der Berliner U-Bahn umsehen, wie viele Menschen etwa so gucken wie auf dem Foto. Es ist aus Sapporo, könnte aber auch aus Berlin sein.

Die Entstehung der Kurzsichtigkeit geht über eine "Pseudokurzsichtigkeit", die man immer erfährt, wenn man längere Zeit in dier Nähe schaut. Das gibt sich nach einer Weile, wenn man in die Ferne schaut. Wer aber in jungen Jahren ständig Nahseharbeit leistet, bei dem kann das Auge auf Dauer kurzsichtig werden.

-

Bei mir hat die Kurzsichtigkeit junger Menschen als Thema eine sehr lange Historie. Als ich 1971 einen Laborversuch mit 200 Probanden veranstaltete, war 50% von ihnen kurzsichtig. Und zwar dauerhaft. Diese Probanden waren allesamt Studenten und unter 25 Jahre alt. Zu diesem Zeitraum betrug der Anteil Fehlsichtige in der gesamten deutschen Bevölkerung weit unter 50%. In meiner Studie mit 273 Profifußballern der ersten Bundesliga zur gleichen Zeit fand sich ein einziger Mann mit einer Fehlsichtigkeit. Er trug Kontaktlinsen. Diese Probanden waren etwa gleich alt wie die Studenten. Irgendwas muss da falsch gewesen sein, wenn deutsche Menschen einer Altersstufe einmal mehr Kurzsichitge aufweisen als die Gesamtbevöklerung Fehlsichtige überhaupt. Und ein andermal nur einen einzigen aus der Gruppe.

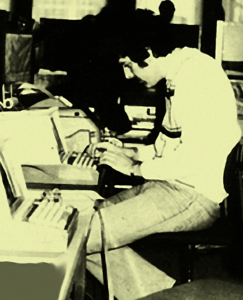

Im Jahr 1975 fing ich an, ähnliche Daten bei Büromenschen zu sammeln. Siehe da, es gab im Büro kaum Kurzsichtige, aber zu mehr als 50% Weitsichtige. Dabei habe ich festgestellt, dass etwa 30% der Büromenschen entweder die falsche Brille hatte oder gar keine, obwohl sie/er eine gebraucht hätte. Deswegen schlug ich vor, alle Beteiligten durch einen Sehtest durchzuschleusen. Meine eigenen mittlerweile etwa 2.000 Probanden mussten aus untersuchungstaktischen Gründen da durch. Die Ergebnisse überzeugten die Berufsgenossenschaften, und sie entwickelten den ersten medizinischen Test für Bildschirmarbeiter (G 37). Die Idee übernahm die EU-Bildschirmrichtlinie 90/270/EWG, und sie kam mit der Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV) 1996 nach Deutschland zurück. Am Ende wurde daraus AMR 14.3 „Tätigkeiten an Bildschirmgeräten“, eine vorgeschriebene Angebotsvorsorge, die der Arbeitgeber anbieten muss.

-

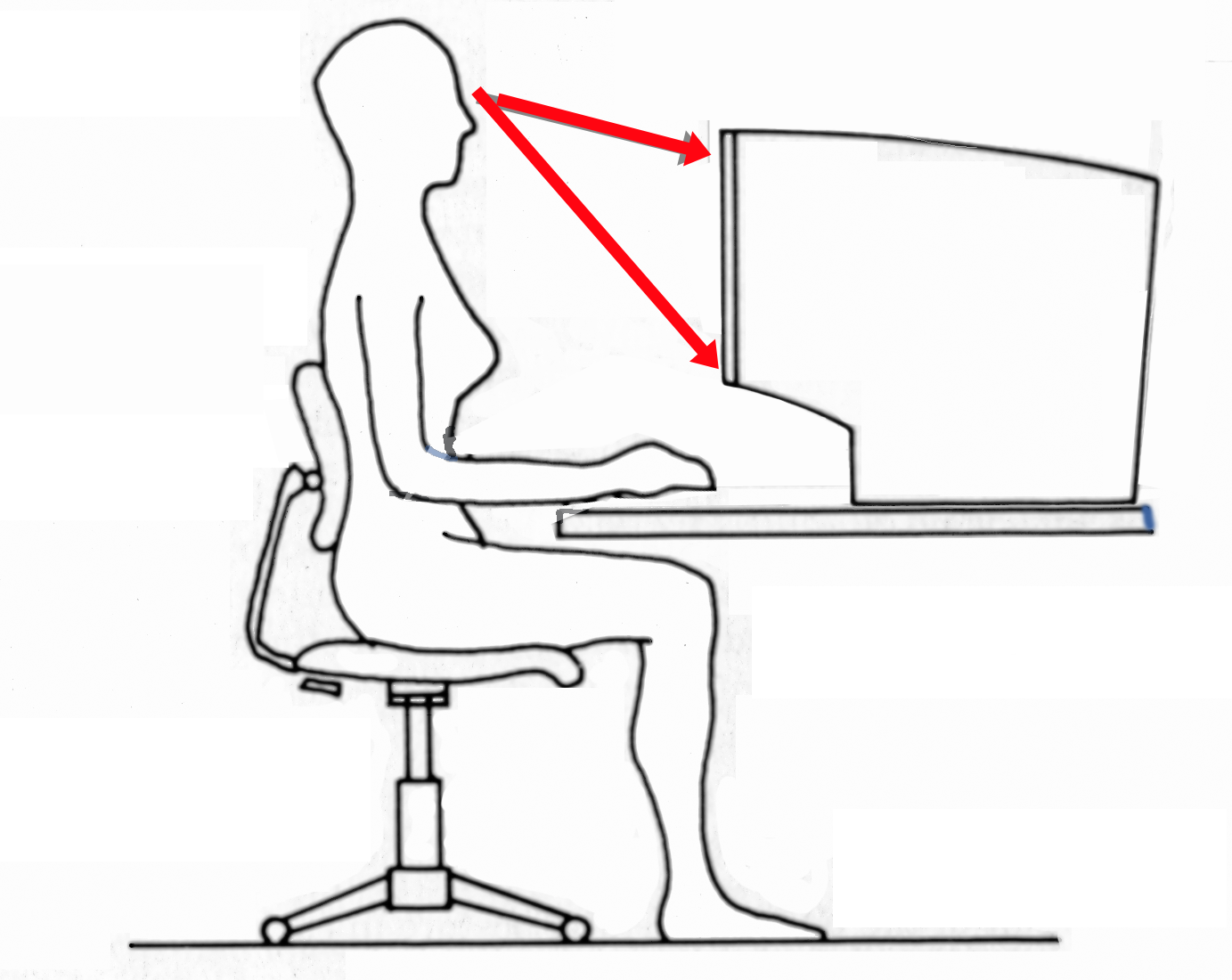

Die Hersteller von Computern, die gleichzeitig Hersteller von Bildschirmgeräten waren, haben sich vehement gegen solche Konzepte gewehrt. Nach deren Meinung könne es keine physiologischen Wirkungen geben, die von Bildschirmen ausgehen. Während die Normung der Arbeitsplätze die Sehentfernung möglichst groß machen wollte, sich aber aus praktischen Gründen aus 450 mm bis 600 mm einigte, wollten die Hersteller bei der üblichen "Leseentfernung" bleben, für die die Augenärzte Augenkorrekturen 330 mm vorsahen. Da konnte man die Bildschirme voller packen. Damals war die Größe der Bildschirme nämlich beschränkt. Und man konnte an einen Computer nur den Bildschirm anschließen, den der Hersteller vorgesehen hatte.

Sehphysiologen ermittelten zwar, dass die ideale Sehentfernung etwa 2 m sein müsste, damit man einen Bildschirm mit entspanntem Auge betrachten konnte. Dies war aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll. Und die Schrift sollte 20 Bogenminuten groß sein. Die Hersteller setzten sich in der Normung durch und so wurde mit ISO 9241-3 von 1992 eine kurze Sehentfernung von 330 zugelassen. Rund 20 Jahre später kam es schlimmer, ISO 9241-303, der Nachfolger von ISO 9241-3, empfahl sogar dies: "Anwendungen für ausgewählte Benutzergruppen wie Jugendliche sollten mit einer Schrifthöhe von 11 Bogenminuten für eine Sehentfernung von 250 mm versehen werden, damit man größere Mengen an Informationen auf handgehaltenen Geräten sichtbar machen kann."

.

Das war nicht der einzige Grund für die Misere, die in dem kommenden Artikel beschrieben wird. Die Hersteller von Mobilgeräten ignorieren auch noch eine andere Erkenntnis, die vor fast 50 Jahren in die Normung eingeflossen war: Bildschirme müssen entspiegelt sein. Aber Tablets und Handys mit matten Displays sehen nicht so schick aus. Das ist mit ein Grund dafür, dass die Benutzer das Helle meiden.

Der überaus wichtigere Grund besteht aber darin, dass die Bedeutung der künstlichen Beleuchtung für funktionelles Sehen gesunken ist. Man braucht zum Lesen von Büchern oder Betrachten von Bildern kein Licht mehr. Das Licht stört bestenfalls. Hierzu habe ich eine längere Abhandlung geschrieben (s. "Selbst verdienter Niedergang der elektrischen Sonne" in Çakir, Ahmet E.. Genesis 2.0 - Schöpfung der elektrischen Sonne ). Dort wird beschrieben, warum der Triumpfzug der elektronischen Displays, die heute zwischen Millimetern bis zu einem Kilometer groß sein können, die Beleuchtung aus funktionellen Gründen ganz oder teilweise überflüssig gemacht hat. Durch diesen Vorgang entfällt auch das Umgebungslicht.

.

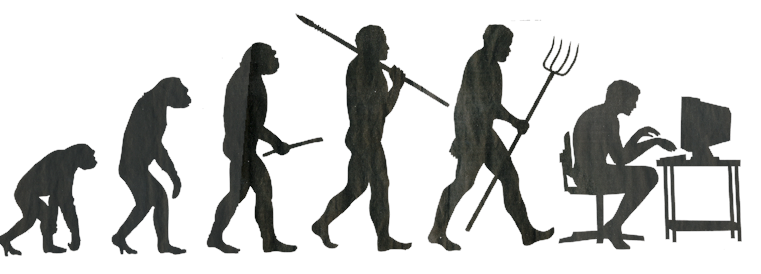

Die Technik hat sich mächtig verändert. Die Sehentfernungen von heute bestimmt kein Hersteller, sondern der einzelne Mensch. Was der tut, wenn seine Sehbedingungen nicht stimmen, hatte ich 1976 mit einem schönen Foto dokumentiert. Dieses wurde in vielen Versionen interpretiert. Die am weitesten gehende Interpretation symbolisiert den Werdegang des Menschen vom Affen bis heute. Für den Werdegang vom homo diurnus zum Maulwurf brauche ich noch eine Abbildung.

.

Wenn keine Entleuchtung hilft …

30.03.2024

.

Die Geschichte der Osram-Luftschutzlampe erinnerte mich an eine Großtat von mir + anderen Protagonisten, die ich leider nicht namentlich anführen darf. Den Grund können Sie ahnen, wenn Sie den Beitrag lesen. Es geht um die Entwicklung einer Beleuchtung, die auf keinen Fall das durfte, was eine Beleuchtung soll - beleuchten. Damit haben wir keine Sehaufgabe gelöst, sondern eine juristische, die einer Lösung einer Sehaufgabe im Wege gestanden hatte.

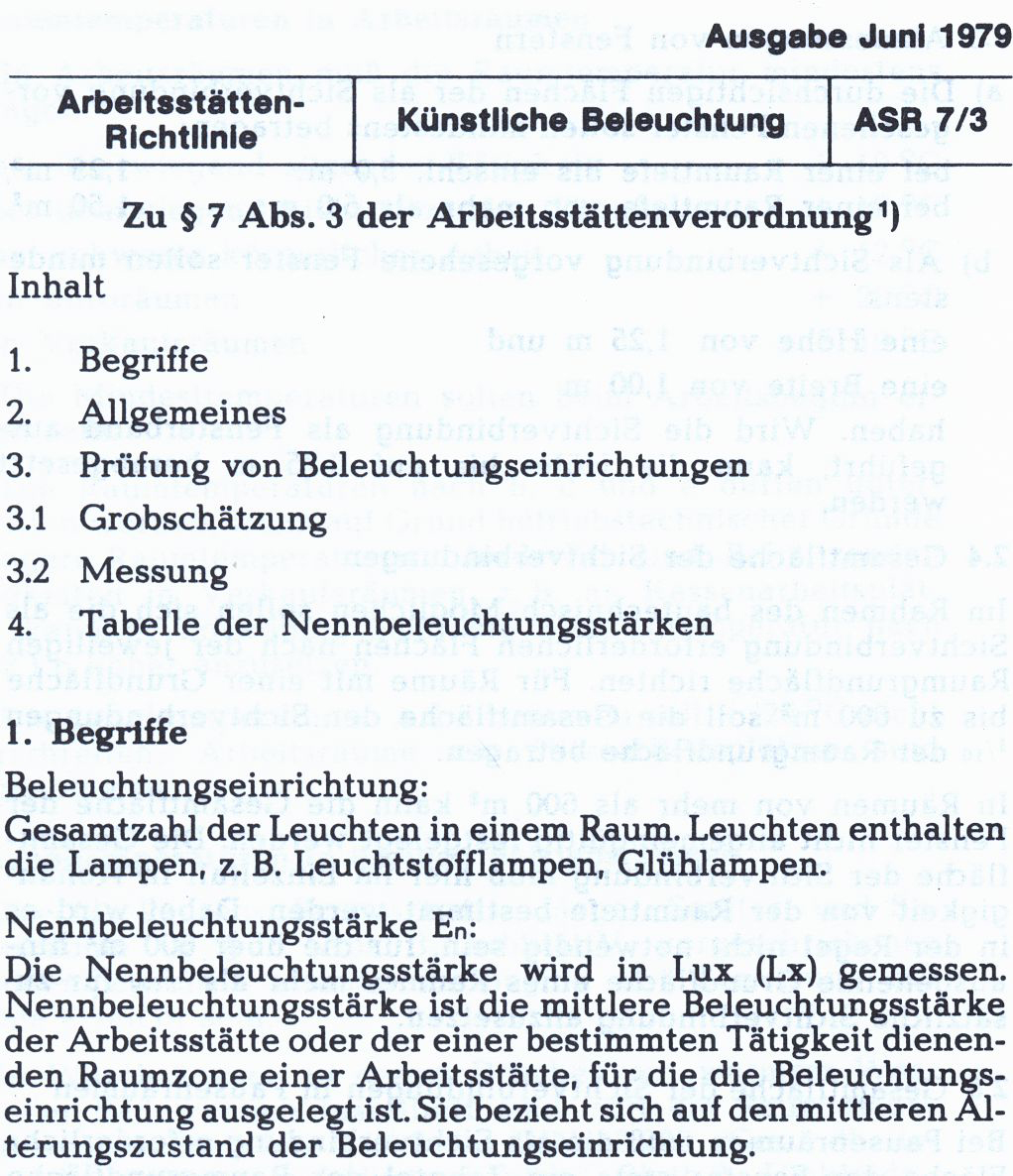

Für Leute, die alle Latten am Zaun haben, und gut verschraubt, mag die Geschichte skurril klingen. Sie ist es tatsächlich. In der guten alten Zeit, als die lichttechnische Industrie einen guten Draht zum Arbeitsministerium pflegte, geschah es, dass dieses Papiere erließ, die beschrieben, wann ein Arbeitgeber seine Arbeitsstätte den gültigen Normen entsprechend ausgestattet hätte. So ein Papier nennt sich ASR nach wie vor. Früher hieß es Arbeitsstättenrichtlinie, heute nicht mehr, erfüllt aber die gleiche Funktion: Wer die ASR erfüllt, wird vom staatlichen Arbeitsschutz nicht behelligt mit einem Vorwurf, seine Arbeitsstätte würde nicht dem Stand der Technik entsprechen. Die Idee ist so gut, dass sie ein halbes Jahrhundert überlebt hat. Und kein Ende in Sicht.

.

Hinsichtlich der Beleuchtung war das Jahrhundertwerk ASR indes nicht so erfolgreich. Schuld daran ist eigentlich niemand. Denn die Vorschrift, die Arbeitsstättenverordnung von 1975, besagte nicht, dass jede Arbeitsstätte eine Beleuchtung haben müsse, sondern lapidar: "§ 7 Beleuchtung (1) Arbeits-, Pausen-, Bereitschafts-, Liege- und Sanitätsräume müssen eine Sichtverbindung nach außen haben." ??? Dass da eine künstliche Beleuchtung vorgesehen werden muss, stand nicht drin. Aber z.B. wie man Lichtschalter anordnen muss, so sie da sind. Und wie man Beleuchtungseinrichtungen dimensioniert, wenn man sie hat. Ausdrücklich vorgeschrieben wurde eine künstliche Beleuchtung später "(5) Arbeitsstätten müssen mit Einrichtungen ausgestattet sein, die eine angemessene künstliche Beleuchtung ermöglichen, so dass die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit der Beschäftigten gewährleistet sind." So steht es heute in der ArbStättV. Im Jahre 2004 las sich das anders: "(1) Die Arbeitsstätten müssen möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und mit Einrichtungen für eine der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten angemessenen künstlichen Beleuchtung ausgestattet sein."

Da es ziemlich unmöglich ist, ohne künstliche Beleuchtung zu arbeiten, hat dann der Arbeitsminister eine ASR 7.3 Künstliche Beleuchtung erarbeitet, die die DIN-Norm DIN 5035-2 "Richtwerte für Arbeitsstätten" teilweise übernommen hat. Die Rolle dieser Norm war es, die Norm DIN 5035-1 "Begriffe und allgemeine Anforderungen" für Arbeitsstätten auszulegen. Diese Zweiteilung macht immer Sinn, weil man nicht immer den Anforderungen entsprechen kann. So enthielt DIN 5035-1 eine Reihe Gütekriterien, von denen eine für Arbeitsstätten eine besondere Bedeutung hatte.

Die Übernahme von Teilen der Norm wurde von der Industrie gefeiert als eine gesetzliche Regelung. Als Homepages für Firmen im Internet in Mode kamen, liefen Banner über den Bildschirm, die von der frohen Kunde berichteten. Dummerweise war nicht jeder Kunde froh über die Nachricht, denn es gibt Arbeitsplätze, die nicht nur keine Beleuchtung brauchen, sondern eine Beleuchtung nicht brauchen können. Hierzu gehören Regieräume in Fernsehstudios. Die sind zuweilen bis zur Decke mit Bildschirmen bestückt und hatten nur eine sog. Putzbeleuchtung, also eine Beleuchtung für Service-Leute, aber nicht für die Benutzer.

Die zuständige wie unglückliche Berufsgenossenschaft musste die Betriebe pflichtgemäß darüber unterrichten, dass sie nunmehr eine Beleuchtung mit einer Nennbeleuchtungsstärke bräuchten, und zwar eine Allgemeinbeleuchtung. Das war ziemlich das Letzte, was die Fernsehanstalten brauchten. Was tun? Vorschrift ist Vorschrift?

Ein findiger Leuchtenentwickler konstruierte ein Gegenstück zu der Osram-Luftschutzlampe, sozusagen die pflichtgerechte Arbeitsschutzlampe. Deren wichtigste Eigenschaft war, auf keinen Fall Licht auszusenden. Sie hatte einen Leuchtenwirkungsgrad von etwa 1 Prozent, d.h. nur 1 % des Lichts der Lampe verließ die Leuchte. Ich schrieb dazu ein Gutachten, wonach dies eine blendfreie Beleuchtung wäre. Und der zuständige Technische Aufsichtsbeamte der Berufsgenossenschaft übersah, dass eine Leuchte keine Beleuchtung ist.

-

Übrigens, die neuen ASR haben nicht mehr den (vermeintlichen) Fehler der alten. Dort steht immer geschrieben: "Bei Einhaltung dieser Technischen Regel kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Schutz der Gesundheit für die Beschäftigten erreichen." Vermeintlich deswegen, weil dieser Passus nach bundesdeutschen Recht immer galt. Musste daher nicht extra gesagt werden, wird aber jetzt immer wieder gesagt. Bis alle verstehen, dass der Gesetzgeber klüger ist als man gemeinhin annimmt.

-

Was wäre, wenn man eine KI das Büro beleuchten ließe?

25.03.2024

-

Träumen darf jeder, wenn der Tag lang war. Nach neuesten Erkenntnissen der Lichtwissenschaft muss der Mensch aber während dieses Tages angemessen belichtet werden, damit der Schlaf gesund ist. Die Chronobiologen haben die Voraussetzungen für eine gesunde Belichtung sogar formalisiert: ≥ 250 lx mel-EDI zwischen 6:00 morgens und 19:00 Uhr (mehr hier). Ich habe mir einige Bilder aus vergangenen Jahren besorgt, die Umgebungen zeigen, die diese Bedingung etwa erfüllen könnten. (Dass man diese Arbeitsstätten nach 19:00 Uhr nicht mehr ohne Sonnenbrille betreten darf, sei nur nebenbei erwähnt.) Man kann die abgebildeten Büros mit Recht hell nennen, auch wenn sie der DIN EN 12464-1 nicht genügen, weil die Decken keine Beleuchtungsstärke aufweisen. Entweder haben die Designer die Beleuchtung Richtung Decke vergessen oder in der Norm steht Unfug. Das ist aber nicht das Thema.

Um die Tempel der künstlichen Helligkeit mit der gängigen Vorstellung von einem hellen Büro vergleichen zu können, habe ich jemanden gefragt, der es wissen muss. Seit einigen Monaten, also seit chatGPT in aller Munde ist, hört dieser jemand auf den Namen KI. Fragt man diese z.B. nach einer schönen Frau, malt die KI eine Collage aus Hollywood-Schönheiten zusammen. Sieht echt schöön aus. Also lasse ich sie für mich arbeiten. Sie soll mir ein helles Büro malen.

-

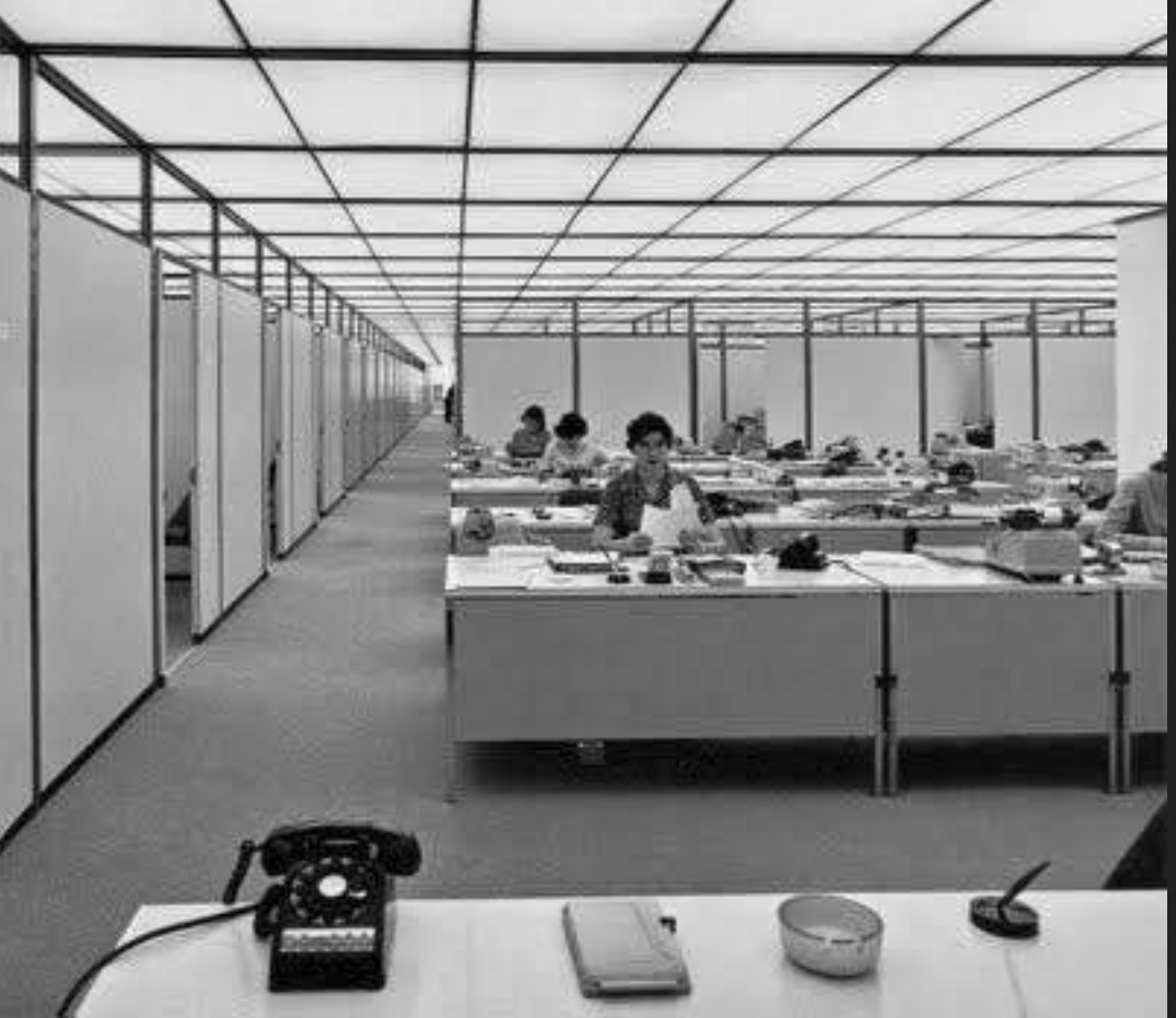

Das erste Büro, das ich zeige, war einst das Vorbild eines Großraumbüros. So stellte man sich die Simulation des Sonnentages in einem Gebäude vor.

-

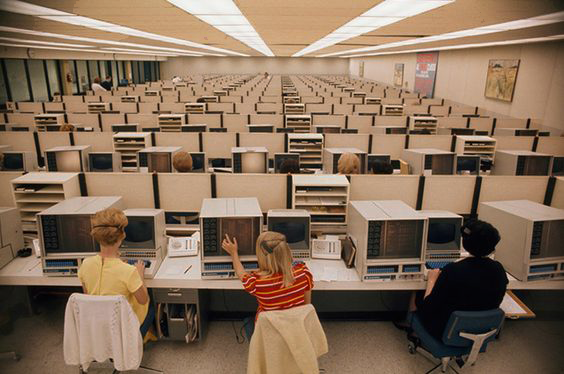

Modernere Nachfahren dieses Büros zieren manches Hochglanzmagazin für Lighting Design. Mein Herz habe ich an dieses verloren. Es nennt sich auf amerikanisch Cubicle Farm. Darin werden nicht etwa Eier gebrütet, sondern Ideen. Rechts und links geht es zu den Cubicles, in deren Zellen Denker sitzen.

-

Was denkt sich die KI aus, wenn ich sie bitte, sie möge mir ein helles Büro zeichnen?

-Ich denke, KI spinnt. Der Arbeitsschutz müsste ein solches Büro wegen Gefahr in Verzug sofort schließen. Nicht nur dass die Beleuchtungsstärken an Decken fehlen. Wo bleibt die Gleichmäßigkeit? Hell heißt doch, dass in Richtung jeder Wand eine Beleuchtungsstärke sein muss. Und nun das!

Wer dieser Tage in der Zeitung seltsame Nachrichten liest, die davon berichten, dass Unternehmen wie die Deutsche Bank dafür kämpfen, dass ihre Angestellten bitte, bitte zurück ins Büro kommen, könnte sich mit meinen Bildern einen Reim darauf machen. Heute stand im Berliner Tagesspiegel, dass die Firma Allianz es bei 4 Tagen Präsenz gut sein lässt. Im Monat.

Hurra - Wir sind seit heute so weit wie 1975 - Freie Sicht für freie Bürger

_

15.12.2022

Heute bekam ich die Meldung, dass die ASR A3.4 Beleuchtung endlich der Arbeitsstättenverordnung angepaßt wird. Es wird drin stehen, dass

"(1) Der Arbeitgeber darf als Arbeitsräume nur solche Räume betreiben, die möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und die eine Sichtverbindung nach außen haben."

Das ist zwar schon seit 2016 Gesetz, aber jemand blockierte die Berücksichtigung des Gesetzes in den Technischen Regeln für den Arbeitsschutz. Wer könnte das gewesen sein? Wer die üblichen Verdächtigen im Sinn hat, liegt goldrichtig. Die Vorschrift war bereits 1975 in die ArbStättV eingeführt worden. Und sah so aus:

Unter Beleuchtung führte der Staat als erstes die Verbindung zum hellen Tag an! Und setzte weltweit Maßstäbe für den Bau von Arbeitsstätten!

Im Jahr 2004 hatten zwei mittlerweile ausrangierte Politiker - Wolfgang Clement von der SPD und Ede Stoiber von der CSU - übereingekommen, dass dies zu viel des Guten war. Sie haben damals auch diesen Punkt "dereguliert". Will sagen, alles aus dem Gesetz entfernt, was den Arbeitgeber zu Maßnahmen zwingen könnte. So auch die Sichtverbindung. Stattdessen stand dort, "die Arbeitsplätze müssen möglichst ausreichend Tageslicht erhalten …

Die Sichtverbindung wurde wohl als Reminiszenz nur noch in die Überschrift eingetragen. Es könnte auch sein, dass ein Beamter der Ministern auf die Sprünge helfen wollte. Wie dem auch sei, deutsche Arbeitsräume mussten nicht mehr eine Ausblick nach außen erlauben. Wozu auch? Wer arbeitet, hat keine Zeit, die er zum Fenster hinaus werfen darf. Diese Formulierung ist rechtlich unbestimmt und in sich widersprüchlich. Es wird einerseits „müssen“ als Pflicht und andererseits „möglichst ausreichend“ als unverbindliche Empfehlung in der Praxis ausgelegt. Was denn Nu? Was ist, wenn man nicht kann, was man muss?

Indes nicht nur die deutschen Arbeitnehmer sondern auch die Arbeitsschützer waren anderer Meinung als die beiden Politiker, denn die Rechtsprechung hatte präzise ausgesagt, wozu denn diese Vorschrift dient: "In Verbindung mit einer ungehinderten Sichtverbindung nach außen wirkt sich das Tageslicht positiv auf die physische Gesundheit (zum Beispiel Hormonhaushalt) sowie auf die psychische Gesundheit (zum Beispiel Motivation, Arbeitszufriedenheit und Leistungsfähigkeit) der Beschäftigten bei der Arbeit aus." und "Natürliches Licht am Arbeitsplatz und die Sichtverbindung ins Freie sind unter dem Gesichtspunkt der zunehmenden psychischen Belastungen, zum Beispiel zur Vermeidung von „Klausureffekten“, für Beschäftigte in Arbeits- und Aufenthaltsräumen notwendig. Zu diesem Ergebnis kommt auch das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil zum Thema Sichtverbindung nach außen aus dem Jahr 1997." So der Bundesarbeitsminister in der Begründung der Änderung der ArbStättV.

Diese Änderung hatte ganze zwei Jahre auf sich warten lassen, weil der Arbeitgeberpräsident im Jahr 2014 die vom Gesetzgeber verabschiedeten Fassung der ArbStättV hat vom Bundeskanzleramt kassieren lassen. Der meinte, Toiletten wären auch Sanitätsräume und die bräuchten keine Sichtverbindung nach außen. Sonst hätten die da Draußen eine Sichtverbindung nach drinnen. Und das ist wahrlich unerwünscht, wg. Datenschutz und so. Dass die Vorschrift schon 1975 bestand und bis 2014 keine einzige Betriebstoilette eine klare Sichtverbindung von außen nach innen hatte … geschenkt.

Der Änderung der ASR A3.4 sollte ein ähnliches Schicksal noch bevorstehen. Die Arbeitgeber haben das fertige Papier einfach für ungültig erklärt. Dass ihre Vertreter dem zugestimmt hatten … Dann eben weg mit den Vertretern! Nach etwa drei Jahren geschah ein Wunder. Ansonsten wäre es lustig geworden, wenn ein Arbeitnehmer geklagt hätte. Denn unabhängig von der juristischen Lage hätte sich jeder Richter z.B. an das einschlägige Urteil vom Bundesverwaltungsgericht gehalten.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025