Posts Tagged: Arbeitsschutz

Leuchte des Jahres leuchtet zu sehr

Irgendwie scheinen Preisträger meinen Argwohn zu schüren. Von Tausenden gleicher Produkte fällt mir häufig eines negativ auf - leider der Preisträger. Dabei wollten die Preisverleiher, dass das Produkt auffällt, aber sehr positiv. Warum diese Abneigung gegen die Preisträger? Eigentlich stimmt meine Aussage nur für manchen Preisträger, die meisten nehme ich so zur Kenntnis. Aber manche eben nicht.

Ich denke, meine Abneigung hängt mit einem bestimmten Preisträger zusammen, einem Gebäude, das einen Architekturpreis gewonnen hatte. Dem glücklichen Bauherrn waren aber diverse Unstimmigkeiten zwischen Auftrag und Ausführung aufgefallen. So bekamen wir den Auftrag, das fast fertige Gebäude anhand von Arbeitsschutzvorschriften zu begutachten. Eine ziemliche Katastrophe! Der preisgekrönte Architekt hatte nicht einmal so eindeutige Hygienevorschriften wie "keine Tapete hinter`m Pissoir" beachtet. Eigentlich ist eine solche Vorschrift überflüssig wie alle Vorschriften, außer dass die Nutzer eine Todsünde begehen. Beim Pissoir heißt die Todsünde: den Strahl schlecht lenken.

Natürlich wird man einen Preisträger nicht hängen, weil er die Herrentoilette tapeziert hat, obwohl die gekachelt gehört. Da war noch etwas. Ja - die Raumhöhe stimmte nicht. Sie musste laut Arbeitsstättenverordnung von damals 2,50 m betragen, betrug aber nur 2,47 m, weil der Preisträger bei der Festlegung der Raumhöhen den Estrich vergessen hatte. Soll vorkommen - aber nicht so häufig. Auch das hätte ein Gewerbeaufsichtbeamter mit einem Gummibandmaß vielleicht noch durchgehen lassen. Aber nicht, dass die Möblierung nicht wie im Auftrag festgehalten erfolgen konnte. Der Preisträger hatte den Auftrag, 2200 Arbeitsplätze in Doppelzimmern zu bauen. Man konnte aber nur 1100 davon einrichten. Aber Einzelzimmer wollten weder der Bauherr noch die Belegschaft haben. Was tun? Der Bauherr reduzierte den Preis, den der Preisträger vereinbart hatte, um die Hälfte. Dieser war danach unmittelbar pleite. Und versuchte, sich umzubringen.

Irgendwie hängt meine Abneigung gegen Preisträger mit diesem lange zurück liegenden Ereignis zusammen. Jahre danach verlieh man einem anderen, sehr bekannten Architekten einen Designpreis für ein Arbeitsmöbel. Die Fachpresse lobte das Objekt über den grünen Klee. Sogar ein wissenschaftliches Institut fand lobende Worte in Fülle. So baute ein bekannter Büromöbler das Objekt in Serie - in sehr kleiner, freilich, weil sich die Kunden das Wunderwerk anguckten, aber nie kauften. Dabei kenne ich von dem Architekten jede Menge gelungene Werke. Warum musste er etwas entwerfen, was niemand haben will, während das rechts abgebildete Objekt seit über 60 Jahren der Menschen Seele erfreut?

Das alles flog durch meinen Kopf, als ich die Laudatio über das jüngste Wunderwerk der Lichttechnik las. Die Leuchte des Jahres. In den Begleitfotos leuchtet die aber nicht. Ich hingegen durfte sie beim Leuchten betrachten. Macht so 2.500 lx auf dem Tisch. Da sie nicht blenden darf, bringt sie die 2.500 lx an der hinteren Tischkante. O.K., da kann sie keinen Schaden anrichten. Aber zweckmäßig kann man es nicht nennen, wenn das Licht vornehmlich dort landet, wo nichts oder nicht Bedeutendes zu sehen ist (weitere Ausführungen hier). Die in dem zitierten Beitrag abgebildete Leuchte macht es ähnlich, ist aber nach meinem Geschmack viel eleganter. Zudem: Meine Vergleichsleuchte hängt am Tisch und ändert ihre Höhe mit diesem. Da bleiben die Lichtverhältnisse etwa gleich. Hingegen produziert die Leuchte des Jahres so um 3.800 lx, wenn man den Tisch im Stehen benutzen will. Und das wollen sehr viele. Müssen sogar, weil ihnen sonst der Rücken weh tut. Aber ständig Sonnenschein will keiner.

Hand auf`s Herz: Wer braucht 3.800 lx beim Arbeiten mit einem Laptop? Wer gar mit einem Tablett arbeiten will oder muss, kann die Arbeit vergessen. Das Gerät reflektiert die LED derart, dass man an der Decke die Elemente der Leuchte nachzählen kann.

Frage an die Jury: Warum ist gerade dieses Objekt die Leuchte des Jahres?

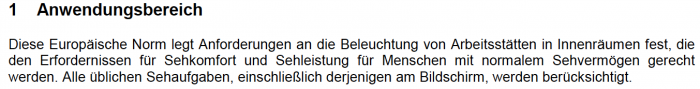

Von Wahrheit zu Wahrheit hangeln

So ein Anwendungsbereich liest sich doch gut an? Oder? Für Leute, die gewöhnlich keine Normen lesen -- und das sind fast alle -- der Anwendungsbereich legt fest wozu eine Norm gut ist. Die hier gemeinte (DIN EN 12464-1) regelt die Beleuchtung von Arbeitsstätten in ganz Europa einschließlich aller, an denen Leute am Computer arbeiten. Wie löblich!

Leute, die Normen lesen oder gar anwenden, lassen sich von solchen Paragraphen nicht irritieren. Sie lesen eher die Anforderungen, da stehen knackige Zahlen, wie ein Fachmann es mal genannt hatte. So etwa 25 Seiten lang. Mich interessierte, wie man diese 25 Seiten mit Daten gefüllt hat. Na klar -- man bestimmt die Sehleistung, die man für eine bestimmte Sehaufgabe benötigt. Dann berechnet man, wie die Beleuchtung sein muss, damit der Sehleitung genüge getan wird. Tatsächlich hatte das mal einer getan. Der hieß Blackwell und untersuchte, wieviel Licht Piloten von Bombern benötigen, um nachts ihre Ziele erkennen zu können. So lange mussten die Phosphorbomben brennen. Blackwell bekam für seine Verdienste Medaillen von der US Luftwaffe und Navy. Dass die Ziele vornehmlich deutsche Wohnhäuser waren -- bitte vergessen. Spätere Untersuchungen von Bodmann zeigten, dass ein solcher Ansatz in der Arbeitswelt nur wenig Aussicht auf Erfolg hatte. Deswegen hat man in der deutschen Normung 1972 einen anderen Ansatz verfolgt (z.B. hier). Wer den Ansatz nicht mag, kann sich an die Arbeit machen und alle üblichen Sehaufgaben "Arbeitsplätze am Kupolofen und am Mischer" feststellen und die jeweils nötige Sehleistung. Abzuarbeiten sind 49 Tabellen mit 4 bis 26 Räumen/Arbeitsplätzen, die auf den Forscher warten.

Die Norm sagt aber auch heute noch Sehleistung. Sei's drum. Aber welche Sehleistung? Die für Menschen mit "normalem" Sehvermögen. Schön wär's, wüsste man was Sehvermögen ist. Heute sitzen am Bildschirm Mannschaften -- Pardon Frauschaften -- mit bis zu 70% Brillen bewaffnet, ohne die sie nicht mehr arbeiten können. Normales Sehvermögen?

Na, schön. Man wird doch nicht so zimperlich sein. Sehleistung ist Sehleistung! Oder? Leider nicht, die ist nämlich weicher definiert als sämtliche Gummiparagraphen der Welt: "Leistung des visuellen Systems, wie sie beispielsweise durch die Geschwindigkeit und die Genauigkeit gemessen wird, mit welcher eine Sehaufgabe gelöst wird" So steht es im Internationalen Wörterbuch der Lichttechnik geschrieben. Da alle Autoren davon weiße Haare und teilweise auch weiße Bärte hatten, muss das stimmen.

Man nimmt also alle "üblichen" Sehaufgaben - einschließlich solcher am Bildschirm -, Menschen mit "normalem" Sehvermögen, die es nur noch selten gibt, misst "beispielsweise" die Geschwindigkeit und Genauigkeit, mit der sie "übliche" Sehaufgaben lösen. Und leitet daraus 25 Seiten Anforderungen für alle möglichen Arbeitsstätten? Nein doch! Es kommt dazu noch Sehkomfort. Was das ist, steht in keinem Buch der Lichttechnik.

War das alles? Immer noch nicht. Die Norm sagt nämlich, dass zur Bestimmung der Anforderungen noch etwas berücksichtigt werden muss: "Die Anforderungen an die Beleuchtung werden bestimmt durch die Zufriedenstellung von drei grundsätzlichen Bedürfnissen des Menschen:

- Sehkomfort, bei dem die Arbeitspersonen ein Gefühl des Wohlbefindens haben; dies trägt auf indirekte Art auch zu einer höheren Produktivität und einer höheren Arbeitsqualität bei;

- Sehleistung, mit der die Arbeitspersonen in der Lage sind, ihre Sehaufgaben auszuführen, selbst unter schwierigen Umständen und über längere Zeiträume;

- Sicherheit.

Die hatte ich vergessen, die Sicherheit. Was ist bitte schön Sicherheit? Der Begriff ist derart klar, dass die internationale Normungsorganisation ISO die Verwendung des Wortes ohne weitere Bezeichner nicht zulässt. Man könnte z.B. betriebliche Sicherheit schreiben. Da man gemeinhin behauptet, Licht hätte was mit der Sicherheit bei der Arbeit zu tun, müsste man annehmen, der Arbeitsschutz wäre gemeint. Dummerweise steht in der Norm im Anwendungsbereich geschrieben, der Arbeitsschutz darf nicht gemeint sein. Den zu regeln, behält sich der Staat vor. Und in seiner ASR A3.4 steht ausdrücklich geschrieben, dass die Norm nicht satisfaktionsfähig ist: "ie DIN EN 12464 Teil 1 und 2 legen Planungsgrundlagen für Beleuchtungsanlagen fest, berück sichtigen aber nicht die Anforderungen, die an Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit zu stellen sind."

Bei so viel Klarheit kommen einem die Tränen. Vielleicht haben die Autoren der Norm doch was Haltbares zuwege gebracht. So z.B. einen Beitrag zur Nachhaltigkeit von Arbeitsstätten. Da wurde ich fündig (hier). Den Sehkomfort haben sie wohl nicht umsonst in den Katalog der Beliebigkeit aufgenommen. Ein leibhaftiges Ministerium beschäftigt sich damit (mehr hier). Leider, leider schätzt das Ministerium die Norm nicht allzu hoch, hier die Bewertungsliste:

- 14 Kombinierte Beleuchtung aus direktem und indirektem Anteil mit individueller Einzelplatzregelung

- 10 Kombinierte Direkt-Indirektbeleuchtung

- 7 Einhaltung der Normen

- 0 Keine individuelle Beleuchtung

Ergo: Wenn man die Normen einhält, bekommt man bei dem Sehkomfort die halbe Punktzahl. Eigentlich gar keine Punkte, denn in der gennanten Norm gibt es keine Spur von individueller Beleuchtung. Also 0 Punkte, setzen! (zu dem Kriterien für visuellen Komfort Übersicht DGNB Visueller-Komfort)

Es geht hier nicht um den Bart des Propheten, sondern um 40% der elektrischen Energie, die ein Büro verbraucht oder 15% des Stroms, den Deutschland verbraucht. Man verspargelt die Republik, um Strom aus dem Wind zu machen, baut 3000 km Tunnel, um den in den Süden zu bringen. Oder vernichtet 12.000 Jahre alten Forst, um Futter für Kraftwerke zu fördern. Und dann schüttet man den ganzen Strom über den Büroteppich. Wofür? Steht oben! Was hier nicht steht, ist die Empfehlung Ihrer BG (DGUV-I 215-220), die genau an diesem Tag veröffentlicht wurde: Wollen Sie, dass Ihre circadiane Rhythmik in Takt bleibt, hilft z.B. das Abschalten nicht benötigter Lichtquellen. Das ist aber ganz schön individuell.

Warum soll eine Beleuchtung überhaupt individuell sein? Man könnte einfach darum sagen. Wenig höflich. Einen simplen Grund hat die Lichttechnik vor über einem halben Jahrhundert erarbeitet: Die Präferenz von Menschen für Beleuchtungsstärke variiert von 20 lx bis 20.000 lx. Allein diese Erkenntnis dürfte als Grund für die Anforderung nach Individualität reichen. Aber auch die Sehaufgaben ändern sich ständig während des Tages, die Augen während der Jahre. Man sollte eher den Spieß umdrehen und fragen, darf die Beleuchtung von Arbeitsstätten für alle gleich sein? Von mir aus. 0 Punkte dann.

Wer die Prinzipien manipuliert, verschaukelt sich selbst

Den Altvorderen der Lichttechnik ist etwas gelungen, das in der Technik selten gelingt. Sie schufen einst die erste Norm der Beleuchtungsgeschichte und wussten aber, dass die Technik nicht das war, was sie sich vorstellten. Was macht man denn da? Ich lernte zwei Professoren kennen, die beide den Weg zum Gelingen einer weltweiten Technologie vorgezeichnet hatten, wohl wissend, dass der Zustand - wohlwollend gesagt - entwicklungsfähig war. Ist das so wichtig? Und ob! Denn bei jeder Technik muss man davon ausgehen, dass sie bald zum "alten Eisen" wird. Man kann hiervon für Morgen lernen, obwohl die Herren noch vor dem 2. Weltkrieg gewirkt hatten.

Was haben die gemacht? Beschrieben, wie mies die Technik war? Das wäre fatal. Der eine hat mit die Grundsätze festgelegt, nach denen das internationale Telefonnetz von ein paar Teilnehmern in ein paar Ländern zum globalen Netz entwickelt hat. Das war in den 1920er Jahren. Das Netz funktioniert nach 100 Jahren besser als als die ach so modernen Mobilfunknetze. Der andere wirkte an der DIN 5035 von 1935 mit, eine Norm, die man heute noch anwenden könnte, wäre sie nicht durch die Dusseligkeit eines ehemaligen DIN-Mitarbeiters verloren gegangen.

Das Besondere daran? Die Norm gab zwei globale Ziele an: “Die künstliche Beleuchtung von Innenräumen muß den Forderungen der Gesundheit und Schönheit entsprechen, dabei zweckmäßig und wirtschaftlich sein.” Punkt! Und setzte Qualitätsmerkmale, dort genannt Gütekriterien. Die von 1935 könnte man, etwas in Neusprech übersetzt, immer noch sehr gut gebrauchen, zumal die Erneuerer, die Autoren der Nachfolgenorm DIN EN 12464-1, Gütekriterien ganz vergessen haben.

Ist doch wunderbar! Wo liegt das Problem? Hätten die Nachfahren ihre Technik den einst gesetzten Prinzipien nachgefahren, wäre die Welt des Lichts heute - meine Meinung - in bester Verfassung. Man müsste nur das Ziel Schönheit, damals vorgegebenen durch den Staat, durch Anmutungsqualität oder ähnlich ersetzen. Gesundheit kann bleiben. Und Zweckmäßigkeit? Was denn sonst? Steht seit langem sogar in der Arbeitsstättenverordnung.

In der letzten "Voll" Ausgabe von DIN 5035 hieß es aber: “In Arbeitsräumen muß die Beleuchtung ein müheloses Erkennen der Sehobjekte ermöglichen.” Es gab keine andere Anforderung. Und die Gütemerkmale? Die muss man dem Ziel entsprechend auslegen. Oder? Seit etwa 1970 weiß man, dass das angegebene Ziel für die meisten Arbeitsplätze nicht relevant war. Und die seitenlangen Listen für Beleuchtungsstärken in DIN 5035-2 und später DIN EN 12464-1 gar keine Basis hatten, weil das Ziel irrelevant war. (siehe hier und da). Sie wurden, je nach Lesart, nach Gutdünken festgelegt oder nach Expertenwissen bestimmt. Die Sehleistung als Basis für die Festlegung von Beleuchtungsstärken in Normen ist der Stoff, aus dem moderne Märchen gemacht werden.

Wer so etwas für verwerflich hält, liegt allerdings falsch. Denn nicht nur die Lichtwerte werden so festgelegt. Verwerflich ist, wenn man gegen die festgelegten Gütekriterien handelt, um neuen technischen Produkten zum Erfolg zu verhelfen. So geschehen in DIN 5035-7, in der ein neuer, völlig überflüssiger Grundsatz, Gütekriterium "Vermeidung von Spiegelungen auf dem Bildschirm" eingeführt wurde. Das Gütekriterium diente allein dem Absatz von tiefstrahlenden Leuchten (siehe hier und da). Einen Nutzen entfalteten sie nie, verpassten den Arbeitsräumen einen Höhlenlook und erhöhten Störungen durch Reflexblendung. Letzendlich konnten wir nachweisen, dass sie dem Arbeitsschutz widersprechen (hier).

Zweckmäßig waren sie nicht, weil das meiste Licht nicht dort landete, wo nichts oder nichts Bedeutendes zu sehen ist. Am Tischrand oder auf dem Teppich. Heute könnten wir den Unsinn toppen und sogar zwei uralten Gütekriterien zuwider handeln. Was dies bedeutet, sieht man (zur einen Hälfte) auf dem folgenden Bild aus einem Werbekatalog. Ich habe dieses Bild gewählt, weil man vergessen hat, die Mängel der Beleuchtung wegzuretuschieren. Alle anderen Produkte mit ähnlichen Design sind in ähnlicher Weise betroffen.

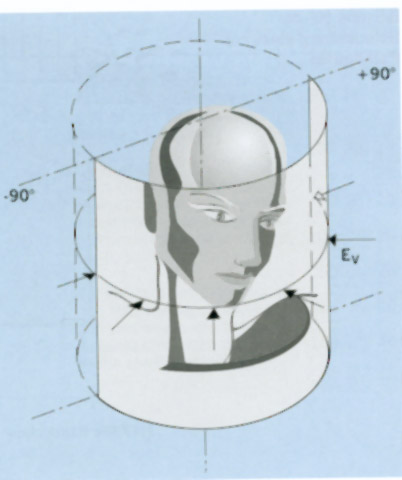

Gemeint ist das Gütekriterium Schattigkeit, das mit Lichtrichtung bzw. mit der Gerichtetheit von Licht zusammenhängt. Man sieht auf diesem Bild viele Gegenstände auf dem Tisch, die es gar nicht gibt. Es sind die Schatten davon. Sie sollen aber nicht sein. Wer sich über die Bedeutung von Lichtrichtung und Schattigkeit informieren möchte, kann sich die LiTG Publikation zu Lichtqualität anlesen (hier und da kommentiert und auch dort), oder gar DIN EN 15193 ansehen, die verschiedene Güteklassen der Beleuchtung anführt. Die höchste Klasse – nach dieser Norm mit drei *** ausgezeichnet – unterscheidet sich von der darunter nur in zwei Aspekten: „Besondere Beachtung der gegenseitigen Blickkommunikation durch beleuchtete Gesichter” und “Besondere Beachtung von gesundheitlichen Belangen”. Um diesen Aspekten Rechnung zu tragen, muss man laut Norm je nach Einsatzort bis zu 100% mehr Energie aufwenden. Und? Bei der gezeigten Anordnung der Beleuchtung bleiben die Gesichter eher im Dunklen (s. Lichtkegel an der Wand). Und Direkt- und Reflexblendung ist höher als bei vielen anderen Beleuchtungen. Zudem fließt ein großer Teil des Lichts in die Mitte der Tische – nutzlos.

Bei der abgebildeten Leuchte muss übrigens kein Benutzer mit den Problemen leben, man kann den Direktanteil einfach abschalten oder reduzieren. Es ist nur eine Frage der Energieeffizienz, wenn man nur die Horizontalbeleuchtungsstärke bewertet. Bei anderen Produkten gibt es die Möglichkeit einfach nicht.

Was das obige Bild nicht zeigt, ist Flimmern. LED sind superschnelle Elemente, die eben superschnell flimmern. Dieser nimmt stark zu, wenn man sie dimmt. Allerdings muss niemand dies akzeptieren, weil es die geeignete Technik gibt. Allerdings kostet sie Geld. Die billigere Lösung haben zwei Professoren der Lichttechnik gefunden. Sie hatten eine neue LED Beleuchtung begutachtet, das Flimmern gesehen. Und? Sie urteilten, die wäre nicht so schlimm, weil das künstliche Licht nur tagsüber benutzt würde. Dazu sagte DIN 5035 im Jahre 1935: "Ruhe der Beleuchtung - ... es dürfen aber, von vorübergehenden Unregelmäßigkeiten abgesehen, keine mit dem Auge wahrnehmbaren Schwankungen der Beleuchtung als Folge zeitlicher Änderungen eintreten." Die meinten wohl das Flackern der Flamme der Petroleumlampe. LED ist modern und arbeitet ohne Flamme.

Was alles so mit LED möglich ist - Bitte nichts (r)auslassen

Wer glaubt, er hätte Phantasie, sollte sich auf dem Markt umsehen, was Leute so mit LEDs gestalten. Nichts ist mehr heilig. Nicht einmal der Weg, den der Kaiser zu Fuß geht. Man kann die Farben statisch wählen und so werden die Erzeugnisse statisch angestrahlt. Es geht aber auch dynamisch. Es kommt nicht nur darauf an, was hinten rauskommt. Sondern auch in welchem Lichte man es sieht.

Gelegenheit verpasst - Menschen gequält

Am Aschermittwoch vor exakt 40 Jahren präsentierte der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (BMAS) den ersten Forschungsbericht aus der Reihe Humanisierung des Arbeitslebens in einer Anhörung von 35 Verbänden:

Untersuchungen zur Anpassung von Bildschirmarbeitsplätzen an die physische und psychische Funktionsweise des Menschen*

Dem Bericht sollte ein großer Erfolg beschieden sein. Er verkaufte sich fast so gut wie Belletristik, wurde vollständig oder in Teilen in viele Sprachen übersetzt. Auch die Buchversion erschien in fünf Sprachen. Also war die Präsentation am Aschermittwoch kein böses Omen. Die Computerindustrie nahm sich den Problemen an, die darin behandelt wurden und verbesserte ihre Produkte. Zwar nicht ohne die Normen und Vorschriften, die sich daraus entwickelten, aber immerhin. Die Büromöbelindustrie kam mit völlig neuen Produkten. Der in dem Forschungsbericht beschriebene Sehtest für Bildschirmarbeiter fand Zugang zunächst in eine Vorschrift, den Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz - G 37 "Bildschirmarbeitsplatzvorsorge", später in eine EU-Richtlinie (Richtlinie 90/270/EWG, Artikel 9 "Schutz der Augen und des Sehvermögens der Arbeitnehmer") und in die die deutsche Bildschirmarbeitsverordnung (§6 Untersuchung der Augen und des Sehvermögens). Er ist heute Teil des arbeitsmedizinischen Vorsorgesystems - AMR 14.1 „Angemessene Untersuchung der Augen und des Sehvermögens“.

So weit so gut. Was hat eine unmittelbar betroffene Disziplin daraus gemacht? Für sie ging es damals wirklich ins Eingemachte: Zwei Arbeitsmediziner aus Schweden (Prof. Knave und Dr. Hultgren) hatten bereits vorher solche Arbeitsplätze untersucht und festgestellt, dass man auf den Bildschirmen bei "richtiger" Beleuchtung kaum was sehen könne. Sie empfahlen daher, die Beleuchtungsstärke an allen Bildschirmarbeitsplätzen auf 100 lx zu senken (hier). Also nur noch ein Fünftel der Leuchten installieren. Und dann? Na, ja, an manchen Arbeitsplätzen gibt es bei Tage auch mal 3.000 lx. So etwa 60% deutscher Büroarbeitsplätze steht nicht weiter als 2 Meter vom Fenster. Also? Fenster zu, abdunkeln. (Nicht nur graue Theorie, zwei Berliner Professoren haben einem Institut tatsächlich empfohlen, alle Fenster mit Stellwänden zu verbarrikadieren und die Arbeitsplätze im letzten Drittel des Raums aufzustellen.)

Der Bericht thematisierte das Problem und die empfohlene Lösung schwedischer Arbeitsmediziner:

- a. Der Raum muß abgedunkelt werden. Es fehlt der Kontakt zur

Außenwelt. - b. Die Lesbarkeit auf dem Beleg sinkt. In sehr vielen Fällen *

ist dieser jedoch die maßgebliche Informationsquelle. - c. Die Arbeit erfordert höchste Aufmerksamkeit und Konzentration. Wie soll die Vigilanz bei dem niedrigen Beleuchtungsniveau aufrechterhalten werden?

- d. Wie sollen Mischarbeitsplätze aussehen, z. B. im Großraumbüro. Sollen Sachbearbeiter zwischen zwei Arbeitsplätzen pendeln, die unterschiedlich beleuchtet sind? **

- e. Beim derzeitigen Stand der Beleuchtungstechnik würde

ein derartiges Niveau an Beleuchtungsstärke auch eine

größere Ungleichmäßigkeit der Beleuchtung mit sich bringen.

Dieses kann zu erhöhter Blendung führen, was der Autor

gerade vermeiden wollte.

*und verursachte mehr Beschwerden als die Bildschirme

** das wurde sogar in einem Betrieb realisiert

Lösung der Autoren: Das Problem wird nicht von der Beleuchtung verursacht, sondern durch die mangelhafte Qualität der Bildschirme. Also kann die Beleuchtung nicht helfen. Ergo: Die Bildschirme müssen verbessert werden. Was denn sonst?

Alle alle Betroffenen akzeptierten den Vorschlag, mehr oder weniger murrend, und machten sich an die Lösung(en). Nur eine Firma nicht. Deren Vorstand sagte sich (und noch weiteren Herren, die ich gut kannte):

- Wir sind Hersteller von Bildschirmen.

- Wir sind Hersteller von Leuchten.

- Wir sind einer der größten Arbeitgeber von Bildschirmarbeitern.

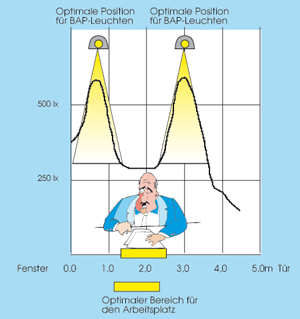

Findet die günstigste Lösung für unsere Firma. Und die war …??? Ein neuer Name für die Darklight-Leuchte. So entstand die sog. Bildschirmarbeitsplatzleuchte bzw. BAP-Leuchte. Da sie teuer war, reichte der Name nicht allein. Da musste eine Norm her, die eine Eigenschaft der BAP-Leuchte zum unverzichtbaren Requisit erklärte: Vermeidung von Spiegelungen auf dem Bildschirm als neues Gütekriterium für Beleuchtung seit 1935. Da es aber auch andere Lösungen gab, dasselbe zu erreichen, z.B. eine senkrechte Stellung des Bildschirms, wurde erklärt, dass der Bildschirm geneigt sein müsse. Stimmt sogar. Nu stellte man aber fest, dass die sinnvolle Neigung 35º sein müsste, wobei jegliche Leuchten eklige Spiegelbilder produzierten. Da hat man halt den Winkel von 15º erfunden, bei dem die BAP-Leuchte noch - theoretisch - funktionierte (die ausführliche Story hier). Bildschirme entspiegeln wäre auch eine Lösung, sogar eine, die auch tagsüber helfen würde - und jetzt hilft -, dummerweise verdient damit eine Leuchtenfirma kein Geld.

So biegt man sich eine Lösung zusammen, die getreu dem Marketingmotto funktioniert: Will der Kunde Enten kaufen, und Du hast nur Hühner, klopfe die Füße platt. Und was macht man mit dem Tageslicht? Ist nicht unser Bier, wir machen Beleuchtung, Tageslicht ist keine. (Wer es nicht glaubt, möge nachlesen: Von 1975 bis 2004 bestand in Deutschland die Beleuchtung für den Arbeitsschutz nur aus künstlicher Beleuchtung.)

Ende der Geschichte? Ist noch nicht da. Die Firma selbst macht weder Bildschirme noch Leuchten mehr. Nur die teuren Leuchten hängen millionenfach im deutschen Bürohimmel. Wir wiesen 1996 nach, dass sie dem Arbeitsschutz widersprechen (hier). Deswegen änderte sich der "Stand der Technik" zu der sogenannten 2-Komponentenbeleuchtung. Dummerweise kann man die nicht überall einsetzen. Außerdem hassen deutsche Unternehmer teure Anschaffungen zu entfernen, auch wenn sie sich sogar als schädlich erwiesen haben.

Schön schädlich haben sich die einstigen Anforderungen erwiesen, die man an die Leuchtdichte der Leuchten gestellt hat. Für die LED. Man sollte nach einstigen Vorstellungen unter 55º nicht mehr als 200 cd/m2 sehen. Da kann man LED-Leuchten vergessen. Die liegen weit darüber. Blenden sie auch mehr? Dummerweise nicht. Erzeugen sie mehr Störungen durch Reflexionen? Auch nicht. Dies zu erklären ist aber eine viel längere Story. Mach ich beim nächsten Aschermittwoch.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025