Posts in Category: Lichtqualität

Fenster am Arbeitsplatz - Je näher desto gesünder …

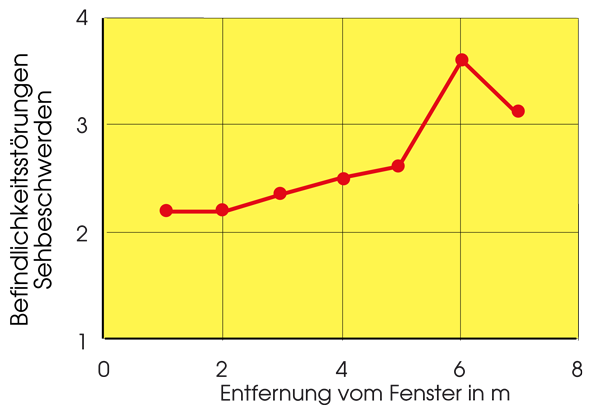

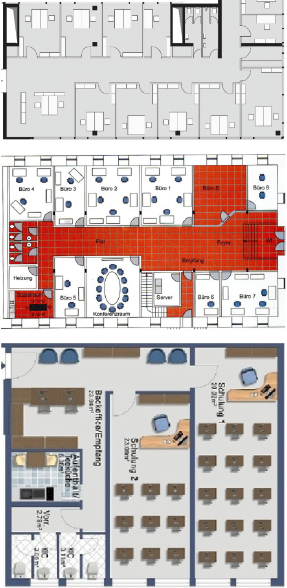

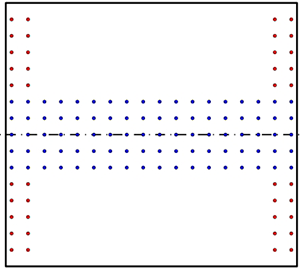

Heute scheuchte mich eine Aussage aus einer Doktorarbeit hoch: Sie sagt, es gäbe keine Beziehung zwischen der Entfernung des Arbeitsplatzes vom Fenster und der Wirkung auf den Mitarbeiter (so z.B. Sehkomfort, Zufriedenheit u.v.a.m.). Ich hatte aber vor etwa 30 Jahren nach jahrelanger Forschung in der Praxis eine ganz enge Beziehung festgestellt: Alle Beschwerden über die Arbeitsumwelt und die eigene Gesundheit steigen mit zunehmendem Abstand des Arbeitsplatzes vom nächsten Fenster. Beispielhaft für die Ergebnisse ist diese Abbildung:

Ich führe gerade dieses Bild an, weil man seinerzeit glaubte, am Fenster gäbe es mehr Blendung (stimmt), und wer am Bildschirm arbeitet, kann wegen lauter Blendung nichts auf seinem Bildschirm sehen. Das kann man prima mit Fotos belegen. Ich besitze Hunderte davon. Wie dumm, dass alle Befragten dasselbe sagen, egal was sie arbeiten. Da stimmt was nicht, oder?

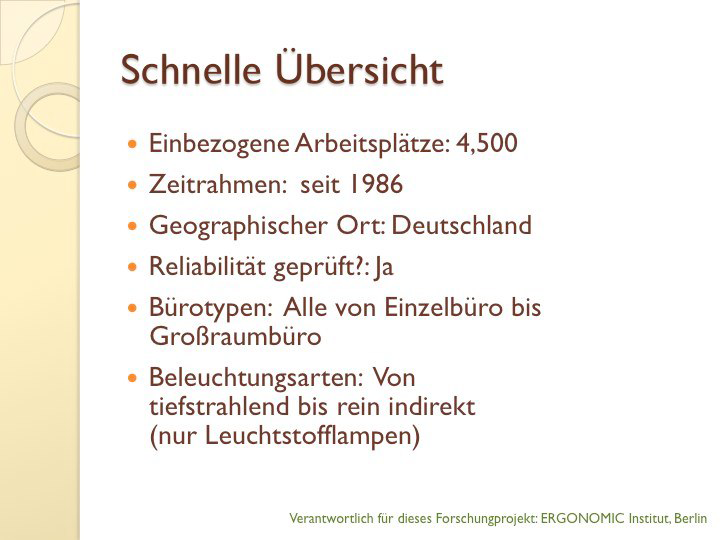

Da die Sache wirklich nicht stimmen konnte, bin ich der auf den Grund gegangen und weitere Aspekte untersucht. Siehe da: So beschweren sich Leute, die nahe am Fenster sitzen, weniger über Lärm als andere. Sie haben sie nicht alle. Es ist physikalisch leicht belegbar, dass dies nicht stimmen kann. Fenster sind schallhart und reflektieren den Lärm von Innen, und wenn von Außen Lärm in den Raum eindringt, dann durch das Fenster. Viel schwieriger zu erklären, die Beschwerden über "zu warme" Temperaturen. Und über "zu kalte". In der Nähe der Fenster fallen sie am geringsten an. Da genügt aber ein kleines Thermometer zu zeigen, dass dies nicht wahr sein kann. Es geht auch ohne. Üblicherweise würde man in solchen Fällen denken, die Untersuchungsmethode stimme nicht. Zu wenig Leute befragt? Nein. Es waren insgesamt über 3.000, von denen ich etwa 2.000 Mal die Arbeitsplätze und Arbeitsweise untersucht hatte. Etwa Sonnenanbeter gefragt? Auch nein. Das Urteil war unabhängig von der Ausrichtung der Fenster. Sogar Menschen, die an Südfenster ohne Sonnenschutz arbeiteten, fühlten sich wohler als die Kollegen und Kolleginnen tiefer im Raum sitzend.

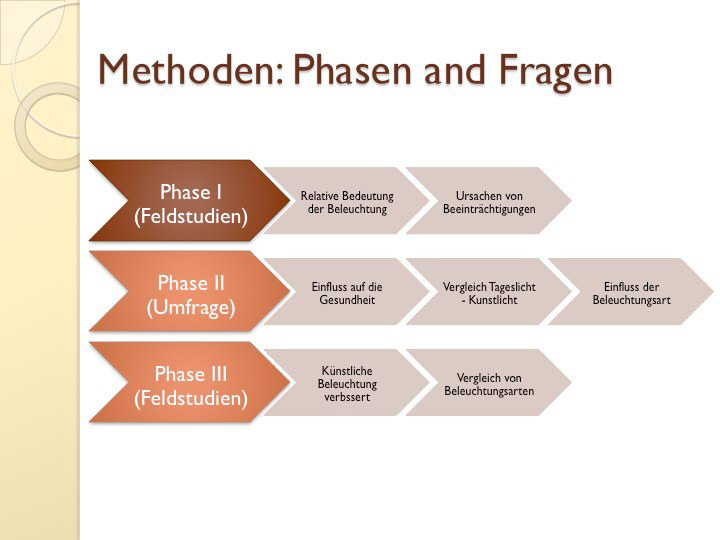

Mittlerweile sind es weitere 1.200 Arbeitsplätze, die wir ausgewertet haben. Gleiches Ergebnis. Und etwa weitere 1.200, die wir nicht auswerten wollten, weil es da ein Problemchen gibt, das weiter unten beschrieben wird. (Unsere Studie kurz beschrieben hier, in voller Schönheit da Licht und Gesundheit_1998, die besagte Doktorarbeit dort (leider nur in Englisch)). Wie kommt die Doktorarbeit nun zu einem anderen Ergebnis?

Schlichter könnte die Antwort nicht ausfallen: Alle Befragten saßen mehr oder weniger dicht am Fenster! Die Untersuchung wurde nämlich in den Niederlanden durchgeführt, wo eine ähnliche Einstellung zum Tageslicht herrscht wie in Deutschland. Und das, obwohl zwei der vier Mitglieder des internationalen Oligopols für Leuchtmittel aus diesen Ländern stammen.

Was sagt die Arbeit sonst zur Bedeutung von Fenstern. (Übersetzung vom d.Blogg):

- Eine Sichtverbindung nach außen wird nicht nur von den Büromitarbeitern gewünscht, sie ist für deren Wohlbefinden und Gesundheit vorteilhaft.

- Eine gute Sichtverbindung führt zu höheren Mieten und Preisen für Gebäude.

- Forschungsergebnisse aus den USA zeigen, dass die Qualität der Aussicht und die Größe der Fenster die Zufriedenheit und den visuellen Komfort bestimmt.

Insgesamt wird ein Arbeitsplatz als höherwertig erlebt, wenn die Lichtqualität höher empfunden wird. Und die Lichtqualität wird dann höher empfunden, wenn mehr Tageslicht und eine Sichtverbindung zu einer angenehmen Umgebung besteht.

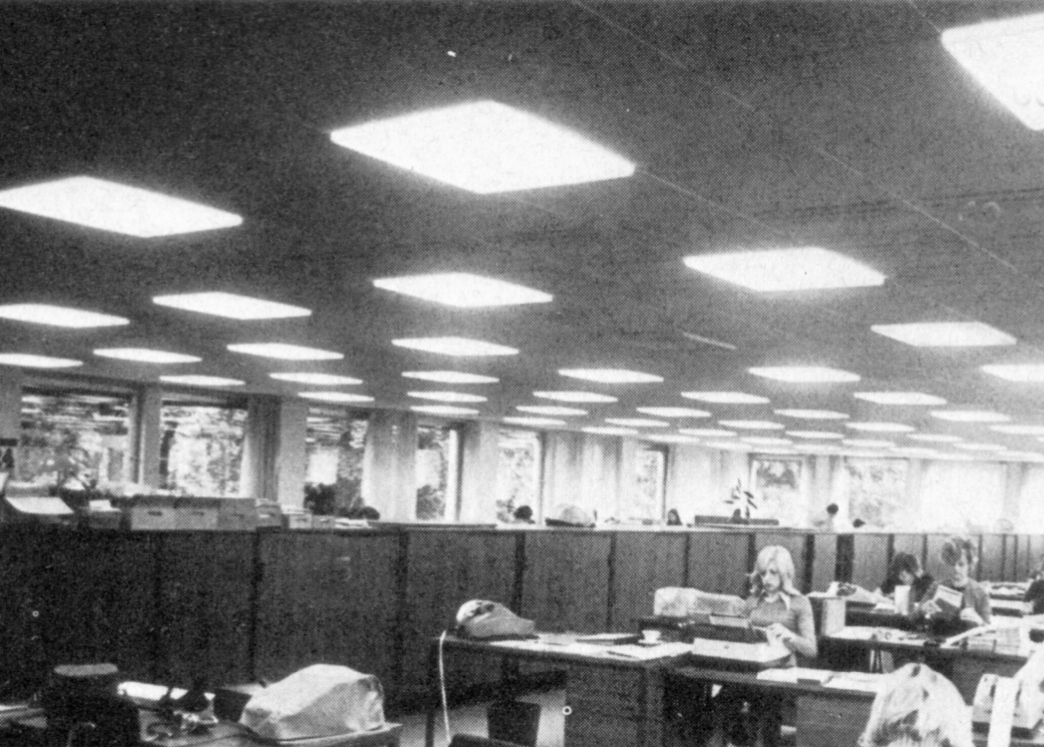

Nun ein Wort zu den letzten 1.200 Arbeitsplätzen, die wir untersucht haben, aber die Bewertung nicht öffentlich diskutieren wollen. Es hat sich in den letzten 10 Jahren etwas ergeben, das die Büroplaner wie Betreiber zum Wahnsinn treibt, weil es die Mitarbeiter wahnsinnig stört. Während in den guten alten Großraumbüros nicht einmal jeder dritte Arbeitsplatz einen Telefonanschluss hatte, betreibt im gleichen Raum von einst jeder Mitarbeiter - und jede Mitarbeiterin - eine formidable Telefonanlage nebst privatem Handy. Da die guten Dinger nicht zum Angucken da sind, unterhalten sich die Leute damit mit dem Kunden, und unfreiwillig die Kollegen und Kolleginnen mit. Kaum hat der Laut-Sprecher aufgelegt, fängt einer der Gequälten mit dem Rachefeldzug an. Es können auch mehrere sein.

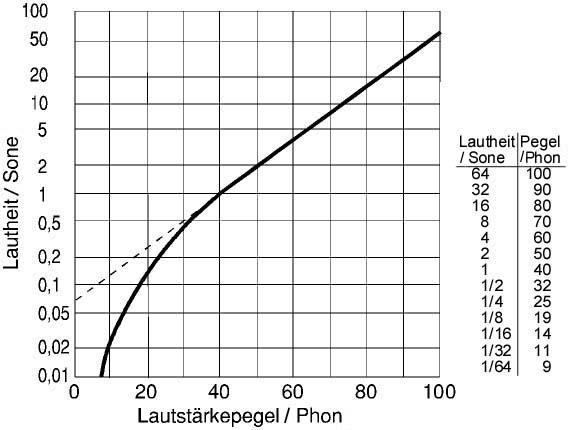

In diesem Bild sind akustische Störungen in weniger als zwei Minuten in einem ansonsten ruhigen Raum dargestellt. Der Grundpegel, das ist, wenn keiner spricht, entspricht dem in einem Lesesaal einer Bibliothek. Die Lärmspitzen liegen bis 30 dB(A) und mehr darüber. Das ist nach der Lautheitskala etwa die 16fache Störung. Dabei arbeiten in dem untersuchten Raum lauter geschulte Leute, und der Raum ist akustisch "optimiert", weil das Problem bekannt war. In üblichen Räumen habe ich bis 75 dB(A) aus 11 Meter Entfernung von dem eifrigen Telefonierer gemessen. Wenn einer direkt daneben sitzt, kann er gleich die Ohrenschützer anlegen.

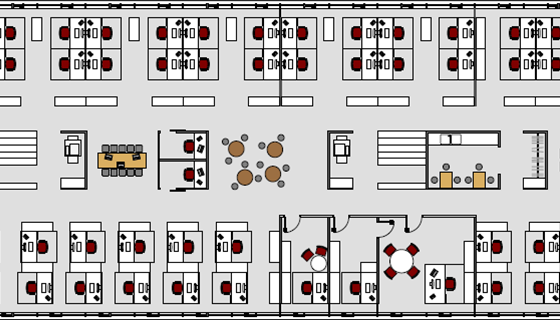

Was macht man da? Der Akustiker stopft Dämmmaterial überall, wo noch freie Fläche ist und stellt die Bude voll Schallschirme. Und das sieht so aus oder so. Egal, wie es aussieht, es nützt nix. Der Schallpegel wird zwar um ca. 2 dB(A) reduziert, die Störung bleibt etwa gleich, weil die nicht auf den Schallpegel hört. Dafür kann der Lichttechniker wie der Architekt einpacken. Egal wie gut die Leuchten und Lichtplanung sein mögen und die Raumarchitektur, der Akustikklimbim zerstört alles. Weder Licht noch Luft können sich ausbreiten wie geplant und erforderlich.

Was macht dann der freundliche Büroplaner? Er rät dem Kunden zu der finalen Lösung. Die besteht darin, dass man die Leute noch enger zusammen setzt. Nennt sich Verdichtung. Kostbarer Büroraum darf nicht vergeudet werden. Die hinherhältigste Lösung ist die, die man auf keinem Plan erkennen kann. Der Raum sieht aus, wie große Bürozellen schon immer ausgehen haben. Ist aber nicht. Der hier hört auf den Namen Business Club und soll auch etwa so funktionieren wie einer. Jeder der kommt, setzt sich auf einen freien Platz. Wenn er fertig ist, geht er wieder und der Platz wird mit einem neuen besetzt. Da Normalsterbliche selten in solchen Clubs sitzen, kann man das Konzept ihnen lässig verkaufen. Dass der Planer mit seiner Vorstellung die drei Dimensionen des Raums, Höhe, Länge und Breite, verlassen hat, und Einstein folgend, sich seitwärts in die Zeit bewegt, merkt man erst, wenn man im Business Club sitzt. Wo liegt der Unterschied? Das kann man schnell rechnen, wenn man die wöchentliche Arbeitszeit von Mitarbeitern und Betriebszeit des Büros vergleicht. Man muss aber nicht rechnen, weil der freundliche Berater bereits die Rechnung vorlegt. So ist, wenn ich an meinem Arbeitsplatz sitze, etwa jeder zweite Tisch leer, weil ich fünf Tage etwa 35 Stunden arbeite und der Betrieb sechs Tage und womöglich von 07:00 bis 20:00 läuft.

Logisch, dass man die wertvollen Quadratmeter ausnutzt. In der Folge sitzen doppelt so viele Leute auf der gleichen Fläche und telefonieren, schwadronieren oder transpirieren. Das ist die Stunde des Akustikers. Ach, ja. Da waren wir schon. Nächster Gedanke … Büros werden nunmal von Wirtschaftsunternehmen betrieben und müssen wirtschaftlich sein. Ja? Fangen wir mal an zu rechnen. Vor geraumer Zeit hatte ein schlaues Institut berechnet, dass über 80% der Kosten der Büroarbeit Personalkosten sind. Und dass, auf die 50 Jahre seines Lebens umgerechnet, die Erstellung eines Bürohauses 2,5 % der Kosten verursacht. Von diesen 2,5 % entfallen etwa 5 % auf die erste Beleuchtung, also 0,12 %. Wenn ich mir angucke, wie heftig da gespart wird, kommen mir dicke Tränen in die Augen. Wenn man also beim Bau eines Bürohauses sämtliche Kosten spart, hat man 2,5 % eingespart. Das ist doch was! Man arbeitet im Freien. Fenster überall.

Apropos, Wirtschaftsunternehmen. Büroberater gehören auch zu der Spezies. Und zu den nachhaltigsten. Während die Karnickelställe mit Zweimann/Frau-Besatzung, Fachjorgan Zweipersonenzelle alias Doppelzimmer, praktisch ohne Beratungskosten erstellt und betrieben werden können, ernähren die Großraumbauten der 1960er und 1970er Jahre ihre Berater immer noch, so sie noch existieren, Berater und Bürohäuser.

Was hat das Ganze mit unserem Problem, Wertigkeit der Arbeitsplätze zu tun? Viel … Gutes Tageslicht und eine gute Aussicht gibt es bei gaaanz flachen Bauten, die mit dem Boden schlecht umgehen. Deswegen beruhen praktisch alle Bemühungen der Büroplaner darauf, möglichst tiefe Gebäude zu bauen und die zweite und dritte Reihe zu besetzen. Und das möglichst kontinuierlich über den Tag. Was man damit erntet, kann man hier lesen, oder einfach an den Statistiken für psychische Erkrankungen ablesen. Sie stehen nach den Erkrankungen des Bewegungsapparates an zweiter Stelle. Dass dies so kommen würde, hatte ich etwa 1980 auf epidemiologischen Daten begründet. Die Abhandlung ist im Jahre 1982 in einem Forschungsbericht des Bundesministers für Forschung und Technologie erschienen (zu lesen hier).

Warum meine damaligen Prognosen - leider - wahr geworden sind, kann man verstehen, wenn man sich die Hypothesen anschaut. Die erste hieß:

- Tätigkeiten, die in "freier" Körperhaltung ausgeübt werden können, zeichnen sich dadurch aus, daß bei den Beschäftigten weniger Erkrankungen des Bewegungsapparates auftreten.

Heute sieht man, dass nicht nur die Arbeit bei der Arbeit, sondern auch die Arbeit zu Hause krank machen kann: SMS-Daumen, Handy-Myopie u.v.a.m. Überfahren werden bei der Straßenüberquerung beim Daddeln auf dem Handy ist allerdings keine Krankheit. Die zweite Hypothese ist enger mit unserem Problem verwandt:

- Bei Tätigkeiten, bei denen eine stärkere Restriktion des Arbeitsvollzuges erfolgt, ist mit einer Zunahme von psychischen Erkrankungen, z.B. mit Psychosen zu rechnen.

Was die Menschen im Büro heute Lärm nennen, ist nichts anderes als eine ständige und beständige Störung der Arbeit durch die Nachbarn bei gleichzeitig ständiger Kontrolle der Leistung durch den Computer. Da bietet die Sichtverbindung nach außen eine willkommene Fluchtmöglichkeit. Doch das ist nur die eine, kleinere Hälfte der Wahrheit. Ich denke, die Stärkung der Abwehrkräfte des Körpers durch die Stabilisierung der circadianen Vorgänge im Körper. bildet die wichtigere Hälfte. Das hatte ich bereits bei der ersten Auflage von Licht und Gesundheit, 1990 angeführt.

Zu der Überzeugung, dass Arbeitsplätze mit Tageslicht und guter Aussicht höherwertig sind, bin ich übrigens nicht durch eine wissenschaftliche Arbeit gelangt, sondern durch (m)eine Dummheit. Ich hatte einer Behörde in Flensburg, die ein Großraumbüro betrieb, vor Jahrzehnten den guten Rat gegeben, die Fenster in den Ecken zuzumachen, damit man der Blendung auf den Bildschirmen Herr werden kann. Nur Tage später kamen die gleich mit acht Mann/Frau samt Architekt und Betriebsrat angereist. Sie erklärten mir "bei uns fängt die Karriere in der Mitte des Großraums an. Man arbeitet sich langsam zum nächsten Fenster. Von dort arbeitet man sich in die Ecke hoch. Und Sie wollen die Ecken zumachen?" Wenn sie Recht haben, haben sie Recht. Jetzt bewiesen mit einer Doktorarbeit.

Einen unfreiwilligen Beweis lieferte indes ein Organisationsleiter, der in einem Großraumbüro saß. Er war Herr über 3.000 Mitarbeiter, die in Düsseldorf in bester Lage fluchend in einem Großraumbüro saßen. Ich sollte Vorschläge ausarbeiten, die deren Situation verbessern sollten. Der Orga-Leiter sagte bei unserem ersten Treffen: "Sie dürfen alles vorschlagen, aber Fensterplätze für alle haben wir nicht." Stimmt. Zwei davon belegte er für sich.

Allerdings muss man sich heute fragen, in welches Fenster man sich eher verbeugt.

Gerichte beschäftigen sich mit Lumens und Lügen

Diese Woche meldete das i-Magazin (Originalmeldung) von einem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt, das die Firma XAL gegen Planlicht erwirkt hat. Es geht um was Neues: Platinenlumenwerte von LEDs. Oder doch nichts Neues? Eigentlich nicht. Das Gericht urteilte gegen Katalogangaben, die LED-Leuchten effizienter und weniger blendend erscheinen lassen. So gesehen kommt das Urteil einige Jahrzehnte zu spät. In diesem Blog wurde mehrfach auf "Betrug" hingewiesen, den es nicht erst seit der Einführung der LED gibt (hier oder da oder dort).

Das Gericht hat sich diesmal aber außergewöhnlich detailliert mit den Lügenmechanismen befasst:

- "• Die Bewerbung von LED-Leuchten mit Lumenwerten, die sich auf die LED selbst und nicht auf die Leuchte beziehen, ist zu unterlassen - insbesondere, wenn für Kunden nicht klar erkennbar ist, worauf die Angabe sich tatsächlich bezieht.

• Ein nicht deutlich zuordenbarer Hinweis „Lumenangaben=Platinenwert“ im allgemeinen Beschreibungstext ist dafür nicht ausreichend.

• Bei der Bewerbung von LED-Leuchten darf keine Leistungsaufnahme angegeben werden, die geringer ist als die tatsächliche Leistungsaufnahme.

• Nur eine Leuchte, deren UGR-Wert (Unified Glare Rating) tatsächlich kleiner 19 ist, darf auch so beworben werden. Erfüllen andere Leuchten derselben Familie dieses Kriterium nicht, dürfen sie auch nicht derart beworben werden."

Wozu solche Sitten führen können, ist anderswo lange bekannt: Die US Autoindustrie gab die Leistung ihrer Autos stets ohne Zusatzaggregate an, als wenn es nur ein Auto gäbe, dessen Motor ohne Kühlpumpe läuft. Ende 1960er Jahre stellten Franzosen fest, dass der obligatorische Propeller zum Kühlen eigentlich fast nie benötigt wird, aber gerade dann, wenn er absolut überflüssig ist - bei Vollgeschwindigkeit - fraß der ca. 5% der Motorleistung. Also Hunderte Millionen Autos, die 5% des Benzins wegwerfen. Auf diese Entdeckung wären die Amerikaner nie gekommen. Weil sie auch sonst nicht so genau hingeguckt haben, ist heute ihre Autohauptstadt Detroit kein Hingucker. Sie ist pleite und besteht zum größten Teil aus Ruinen. Mir ist noch frisch in der Erinnerung, wie unsere Helden, die die IS mit ihren Tornados von oben bespitzeln sollten, nachts nicht fliegen konnten. Neue Beleuchtung …

Besonders bemerkenswert finde ich das Urteil zu UGR. Was ich sonst vom Methodenragout halte, das zu UGR führte, habe ich anderswo geschrieben (hier). UGR 19 bedeutet, dass 47% der Insassen eines so beleuchteten Raums zufrieden sein werden. Offenbar gibt es Anbieter, die auch das überbieten (oder unterbieten?). Vor Jahrzehnten hatten wir nachgewiesen, dass die "absolut" Blendfreien - die BAP-Leuchten - von über 50% als eine Gefährdung ihrer Gesundheit erlebt wurden. Kann man Blendung weglügen? Offenbar geht es.

Wir brauchen jetzt Katalogjäger. Mir fallen da die Abmahnanwälte ein. Die müssten seit dem Abflauen der Musik-Downloads ziemlich unbeschäftigt die Blues singen. Aber von UGR werden sie auch nicht satt. Die Europäische Normung will die nämlich abschaffen. Nein. nicht die Blendung, die bleibt. Es gibt eine neue Bewertung, und die heißt jetzt RUGL. Zwar steht nirgendwo, was das sein soll, aber, wer Geduld hat, findet irgendwo im Dokument, das sei Unified Glare Rating limit. Mal was Neues. Und die RUGL gilt im Bereich der Tätigkeit. Was das ist? "Bereich, der eine oder mehrere Sehaufgaben enthält". Hingucker also. Früher hat man vom Bereich der Sehaufgabe gesprochen. Die gibt es naturgemäß immer noch. Man muss nur herausfinden, wie der Bereich der Sehaugabe mit dem Bereich der Tätigkeit zusammenhängt, der mehrere Sehaugaben enthält. Was eine Sehaufgabe ist, muss man woanders suchen. Ich melde mich, wenn ich das herausbekommen habe.

Unsere Richter können beruhigt in die berufliche Zukunft gucken. Auch wenn alle Einkommensquellen versiegen, können sie prima Geld bei Einigungsstellen verdienen, wenn Betriebe die Normen ernst nehmen und umsetzen wollen.

Die Lehmschicht alias Lichtplaner

2015

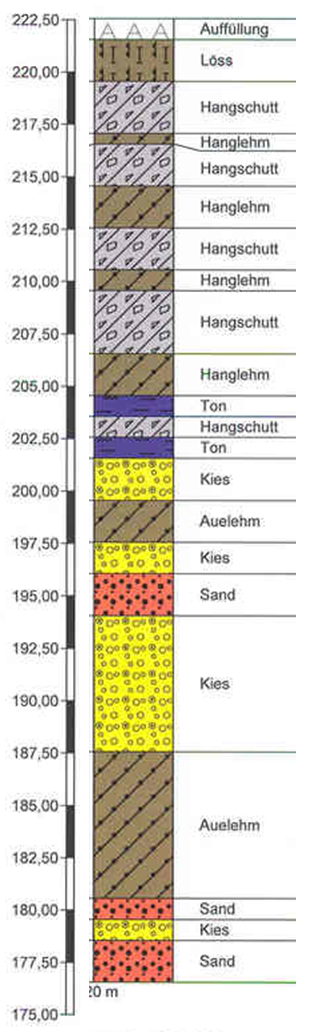

Die Lehmschicht ist etwas Schönes, wenn man sich einen Gartenteich bauen will, ohne auf Produkte aus Leverkusen zurückzugreifen, zum Beispiel. Ich hatte als Jugendlicher die Ehre, Profile von Erdschichten zusammen zu kleben, damit sich die Geologen ein Bild von einer Bohrstelle machen konnten. Damals arbeitete ich als Hiwi für die Firma Deilmann, die auf Ölsuche spezialisiert war. Die Profile sahen aus wie ein Schnitt durch eine Sachertorte, aber meterlang. Sieht man darauf eine Lehmschicht, kann man sich auf Wasser freuen, denn Lehm ist wasserdicht. Lässt nichts von oben nach unten durchsickern, und umgekehrt genausowenig.

Im Arbeitsleben werden aber eher unschöne Sachen als Lehmschicht bezeichnet. Dazu gehört z.B. das mittlere Management, das davon lebt, dass die Oberen nichts von dem mitbekommen, was bei den Mitarbeitern passiert, bzw. umgekehrt. Der Lichtplaner gehört nicht dazu, bildet aber eine besondere andere Art Lehmschicht. Das merkte ich, als wir eine Roadshow für einen großen Leuchtenhersteller organisiert hatten, dessen Klientel der Lichtplaner war. Bei jeder Veranstaltung hatte ein Mitarbeiter aus dem Entwicklungslabor des Herstellers teilgenommen. Die wunderten sich, was die Lichtplaner so alles wussten und wollten, wovon sie selbst keinen blassen Schimmer hatten. Im praktischen Leben erlebte ich dasselbe etwa so: Ich bitte den Chef einer Entwicklungsabteilung um tätige Hilfe bei einer Lichtplanung seiner Firma, der auch zusagt. Trotzdem geht alles daneben, weil in jeder Stadt eine andere Lösung mit den gleichen Leuchten gefunden wird. Mittlere Beleuchtungsstärke so von 350 lx bis 900 lx. 500 sollte es sein. Es musste sogar sein, weil sich der Kunde verpflichtet hatte, genau diesen Wert einzuhalten. (Warum das? Bitte unten lesen, falls Interesse vorhanden) In einem anderen Fall bitte ich den Mann mit der gleichen Rolle bei einem anderen großen Hersteller, er möge mir eine erfolgreiche Planung nennen, die unter üblichen Umständen zustande gekommen sein sollte. Von den fünf Objekten, die er genannt hat, hätte er drei bestimmt nur seinen ärgsten Feinden empfohlen. Meine Intention war eine Dokumentation des Erfolgs eines bestimmten Produkts der Firma. Ich hätte aber das Gegenteil dokumentieren müssen. Zum Glück konnte ich zwischen der Leistung der Firma und dem Unvermögen der Planer deutlich unterscheiden. (Auch das steht unten erklärt.)

Wie kommt es dazu, dass Leute, die Produkte für ihr Unternehmen entwickeln, keine Ahnung davon haben, was mit denen in der Praxis passiert? Ich denke immer an die Lehmschicht. Der Lichtplaner, eine schillernde Persönlichkeit von Elektrotechniker bis esoterischer Künstler mit Architektenausbildung, verhindert, dass die Information aus der Praxis in die Entwicklung fließt. Nicht absichtlich, sondern aufgrund der herrschenden Verhältnisse. Dabei gibt es genügend Beispiele für das genaue Gegenteil: Der Lichtplaner entwickelt eine Leuchte für ein Projekt, eine Sonderleuchte wenn nötig, aus der später ein Serienprodukt wird. Es gibt sogar findige Lichtplaner, auf deren Wunsch hin Leuchtmittel neu konzipiert werden. Wieso funktioniert dennoch die Lehmschicht? Ich denke, das liegt an der Vertriebsstruktur für die Produkte der Lichttechnik. So etwa 90 - 95% der Büroprojekte, die ich kenne, wurden ohne einen qualifizierten Lichtplaner realisiert. Die Leuchten gingen bei dem Elektrogroßhändler über die Theke und wurden irgendwie an den Decken platziert. Sehr häufig nur gleichmäßig verteilt an die Decke geschraubt. Einen eventuellen Misserfolg meldet der Kunde häufig nicht an den Planer, und der meldet ihn nicht an den Hersteller. Dazu müsste der nämlich wissen, was die Ursache des Misserfolgs ist. Wenn die Leute überhaupt merken, dass es sich um einen Misserfolg handelt. Was sie da an die Decke nageln, ist eine Beleuchtungsnorm. Und die kann doch nicht falsch sein? Oder?

Wie sieht die Zukunft aus? Ich denke schlechter als jetzt. Noch kennt der Hersteller seinen Großhandel und umgekehrt gilt es auch. Wenn Komponenten in Korea erstellt, in Gehäuse aus Vietnam eingebaut, in Singapur verkabelt und das Ganze als Leuchten über Thailand nach Rotterdam verschifft werden, wird man sich nach der Lehmschicht sehnen. Vielleicht auch nach der Norm …

* Zu der Verpflichtung 500 lx einzuhalten:

In Deutschland gilt die Pflicht, den Stand der Technik einzuhalten. Jedenfalls theoretisch. Am einfachsten ist es, wenn man es schafft, seine Vorstellungen in eine DIN-Norm zu bringen. Die gelten fast immer als Stand der Technik. Natürlich versucht jeder Hersteller, den Stand der Technik in seinem Sinne zu definieren. Im besagten Fall stand ein Anwender von Computern vor dem Arbeitsgericht und musste sich ausdrücklich verpflichten, den Stand der Technik einzuhalten, weil ansonsten der Betriebsrat die Einführung der Technik hätte verhindern können. Computer wurden und werden über Bildschirme bedient. Und bei denen war der Stand der Technik relativ mies. Diesen versuchte ein Hersteller von Bildschirmgeräten dadurch akzeptabel erscheinen zu lassen, indem er Gutachten in Auftrag gab, nach dessen Ergebnis nicht die Geräte schlecht waren, sondern die Beleuchtung. Die Geräte würden funktionieren, wenn die vermaledeite Beleuchtung maximal 500 lx erzeugen würde. Dies fand man so toll, dass es in Zeitschriften und sogar in Büchern propagiert wurde.

Dämlichweise war der "Stand der Technik" in Sachen Beleuchtung ansonsten so definiert, dass der Anwender eine "Mindestbeleuchtungsstärke" einhält, die in einschlägigen Normen angegeben ist. Daher die Zahl 500. Wie hält man aber genau 500 lx ein, wenn man Gebäude in 38 Städten mit den gleichen Leuchten beleuchtet? Wo es doch leichter scheint, bei Zahlenlotto vier Richtige zu tippen als die richtige Beleuchtungsstärke auf 200 lx genau zu projektieren. (Kein Scherz, die Wettervorhersage ist fast immer genauer als die Berechnung der Beleuchtungsstärke.)

Das eigentlich Dämliche war aber die Tatsache, dass sowohl der Hersteller der besagten Bildschirme, einer der größten deutschen Computerhersteller seiner Zeit, und der Initiator der besagten Beleuchtungsnormen, einer der größten Leuchtenhersteller seiner Zeit, derselbe war, der auch die besagte Beleuchtungsplanung hätte erfolgreich durchführen müssen. Auch das Gutachten hatte dieser in Auftrag gegeben. Und die, die Gutachten und die Normungstätigkeiten in beiden Fällen durchsetzten, waren sogar dieselben Personen. Das ist eine andere Art Dreieinigkeit. Oder sollte man lieber Dreifaltigkeit sagen? Irgendwas mit "Falt" war es schon. Vielleicht Ein-.

Die Quadratur des Kreises ist eine aufregende Angelegenheit. Eigentlich eine spielend einfache Sache, weil der Kreis ohnehin ein Quadrat ist, dem es lediglich an Ecken mangelt. Trost für die Nachwelt: Die Firma stellt keine Computer mehr her. Sie stellt auch keine Leuchten mehr her. Und die Norm, die die miesen Bildschirme in besserem Licht hat erscheinen lassen wollen, die gibt es auch nicht mehr. Den vielseitig verwendbaren Gutachter habe ich auch schon länger nicht gesehen.

* Zu den Problemen, die der Planer alleine schafft:

Bei dem besagten Projekt ging es darum, dass ein Produkt (Leuchtenreihe), die vermutlich günstig beurteilt werden würde, tatsächlich in der Praxis ankommt. Das Vermutliche stammte von mir und würde sehr wahrscheinlich in der Praxis auch so eintreten.

Der Hersteller war der Meinung, dass bei den von ihm genannten Projekten dieses Produkt für die Realisierung der Beleuchtung eingesetzt worden wäre. Insofern stimmte es, das Produkt wurde eingesetzt. Es war eine Stehleuchte mit großem Indirektanteil. In anderen Projekten hatten wir mit ähnlichen Leuchten große Erfolge erzielt. Das besagte Produkt sollte in der Theorie so gut sein, dass die mit ihm erstellte Beleuchtung auch ohne einen großen Planungsaufwand erfolgreich sein würde. Denn ich weiß, dass kaum jemand viel Geld für die Planung ausgibt. Da muss der Planer seine Kohle irgendwie anders ausbaggern.

Als ich die realisierten Objekte sah, dachte ich, mich trifft der Schlag. In einem Fall war es nicht einmal fertig, aber als fertig gemeldet, wovon sogar das Planungsbüro keine Ahnung hatte. Nur der Planer vor Ort kannte den tatsächlichen Zustand. Der größten Geniestreich hatte einer geschafft, indem er zu den Stehleuchten Halogenspots zugeordnet hatte, damit seine Beleuchtungsstärke stimmt. Mit den Stehleuchten kriegte er die vermeintlich erforderliche Gleichmäßigkeit nicht hin, somit auch die Beleuchtungsstärke nicht. Die Spots waren exakt auf die Arbeitsfläche vor dem Benutzer ausgerichtet und machten das Licht eher ungleichmäßig. So weit, so gut. Die so beglückten Leute hatten aber als hauptsächliche Sehaufgabe die Prüfung von glänzenden Objekten, deren gesamte Oberfläche auch noch wegen Fälschungssicherheit gekrizzelt sein musste. Genau deswegen hatte der Hersteller seine Leuchten vorsehen wollen. Die Oberfläche ist absichtlich so schlimm gestaltet, dass es keine Kopierer und keine Scanner schaffen, diese sauber abzulichten. Dafür ist sie nämlich da. Aber wofür braucht man die Beleuchtungsstärke? Sie kann bestenfalls das Sehen verhindern.

Irgendwann mal schaffte ich es, genügend Objekte zu finden, die keiner hatte verhunzen können. Das Ergebnis sah so positiv aus, dass der Auftraggeber meinte, wir hätten es nicht so doll frisieren sollen. Weniger positiv hätte ihm auch gereicht. Wir hatten aber nichts geschönt. Die Beleuchtung war einfach gut.

2 Shades of Grey

2015

In den 1990er Jahren hatte ich eine wissenschaftliche Studie erstellt, deren Ergebnis niemand lesen wollte. So etwas soll es öfter geben. Z.B. dann, wenn eine Studie nicht nur eine Misere aufdeckt, sondern auch noch die Täter entlarvt. Dummerweise gehörten die Täter zu meinen Auftraggebern im entferntesten Sinne. Anlass war die ganz große Studie "Licht und Gesundheit", die wir im Jahre 1990 veröffentlicht hatten. Eine Sache darin will mich bis heute nicht in Ruhe lassen: Frauen in deutschen Büros fühlten (und fühlen) sich mehr gesundheitlich beeinträchtigt durch mangelnde Farbe als Männer. Aber warum? Kann Farbe überhaupt Gesundheit beeinträchtigen?

Durch viele Messungen in mehr als eintausend Arbeitsräumen hatte ich festgestellt, dass fast alle Gegenstände in den Büroräumen grau waren, Computer, Bürotische, Kopierer, Telefone und und und. Na, ja, man braucht dazu keine einzige Messung, man sieht es auch so. Ich wollte aber die Mechanismen entdecken, die zu diesem Grau geführt hatten. Dazu muss man wissen, um welche Schattierungen von Grau es sich handelt. Und welche Schattierungen der institutionellen Entscheidungsfindung dazu geführt hätten.

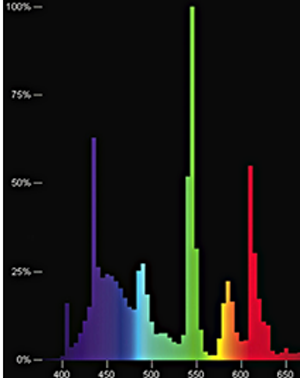

Der erste Verdächtige, die Verantwortlichen für die Beleuchtung, schied ziemlich schnell aus, weil nicht zuständig. Die Lichttechnik fühlt sich zwar für die Farbwiedergabe zuständig, aber nicht für die Farbgebung. Daran ändert sich relativ wenig, dass die Festlegungen in den Normen (Ra > 80) Grenzwerte angeben, die grenzwertig sind. Zudem gibt es international führende Lichttechniker, die weitaus schlechteres (Ra = 70) toll finden. Wer war es dann?

Vier Haupttäter habe ich dann ausfindig gemacht, davon war einer der Konzernchef höchstpersönlich. Bei zwei handelte es sich um Vorstandsgremien, während der letzte Haupttäter gar keine Person war, sondern "die Gepflogenheiten der Branche". Unabhängig davon gab es zwei Versionen von Grau, warm oder kalt. Da kann man noch so gute Farbwiedergabe für die Lampen vorsehen, die Bude sieht triste aus.

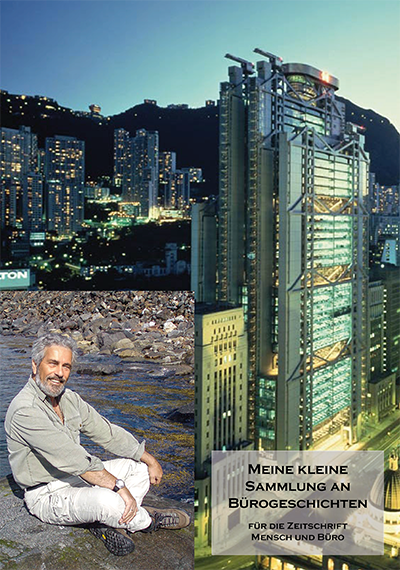

Eine Kurzfassung der Studie sollte unter dem Titel "Wie kommt das Grauen in deutsche Büros" veröffentlicht werden. Die Zeitschrift Licht schloss ich erst einmal aus, weil deren Leser mit dem Ergebnis relativ wenig anfangen konnten. So erschien der Beitrag in einer Bürozeitschrift, deren hauptsächliche Leser bei Bürofachhändlern zu finden waren bzw. in deren Räumlichkeiten ein- und ausgingen. Eine Herzensangelegenheit war das allerdings nicht, weil die Bürofachhändler diese grauen Möbel verkaufen mussten bzw. gerade wegen ihrer Verkaufspolitik zu den Haupttätern zugezählt werden müssten. Und die, die Verkaufspolitik lässt sich leider nicht ändern. Denn diese wird hauptsächlich durch die Wünsche des Kunden bestimmt. Ist etwa der Kunde die Quelle des Grauens?

Gewissermaßen, ja. Er weiß es aber meistens nicht. Alle Haupttäter, die ich identifiziert hatte, hatten mit Rücksicht auf den Kunden gehandelt, obwohl ihre Aktionen nicht abgestimmt waren. Die zwei größten, IBM und Siemens, waren mit Maschinen und Computern auf allen fünf Kontinenten unterwegs, und wussten, dass die Völker der Welt unterschiedliche Farben lieben. Ergo? Man macht die Geräte schwarz, und die sehen chic aus! Dann kam die Ergonomie und sagte, schwarz ist zu dunkel. Und dann? Den Produktgestaltern von Siemens wurde aufgegeben, schwarz-grau zu wählen, z.B. schwarz die Tastatur, grau das Gehäuse. Bei der nächsten Gerätegeneration dann umgekehrt. Toll! IBM war noch schlauer und ordnete an, dass kein IBM-Gerät in keinem Land den dortigen Vorschriften widersprechen möge - das Ziel verfolgt die Firma mindestens schon seit dem Krieg - Ergo: Grau mit einem Reflexionsgrad von fast genau 0,42. Kieselgrau, um sehr genau zu sein. Die besagte Bürozeitschrift machte daraus Computerschmuddelgrau, weil mittlerweile auch viele andere Computermacher auf den Zug aufgesprungen waren. Etwas völlig anderes verfolgte indes die Firma Nixdorf. Deren Gründer des gleichen Namens war überzeugt davon, dass Menschen Computer nicht hell begeistert aufnehmen würden. Deswegen mussten die sichtbaren Geräte grau sein. Und vor allem so klein wie es geht.

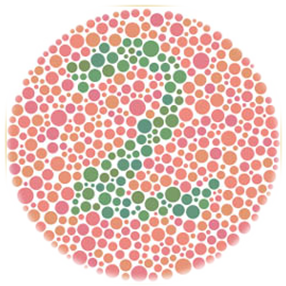

Der letzte Haupttäter, "die Gepflogenheiten der Branche", hatte erlebt, wie Büroorganisatoren, die Ende der 1960er Jahre angeregt durch die Schockfarben, die damals Kleidung, Autos und auch noch Köpfe der Menschen zierten, im Büro durchgefallen waren. Wer neue Möbel kaufen wollte als Erweiterung der alten Beschaffung, bekam seine Möbel häufig in anderer Farbe oder in Melamin ohne Aufpreis. Damit war das Farbkonzept futsch, so es überhaupt existiert hat. Die Käufer, meist Büroorganisatoren, sind Menschen mit bestimmten Eigenschaften: Männer. Fast alle Farbenblinden der Welt gehören diesem Geschlecht an. Zudem sind sie in vielen Berufen seit Jahrzehnten sozialisiert und konditioniert durch die farblichen Anforderungen an ihre Kleidung, nämlich keine. Während Frauen das "kleine Schwarze" nur für bestimmte Anlässe anziehen mussten, zum Tanztee z.B., waren Angehörige bestimmter Berufe gezwungen, sich grau zu kleiden, so auch Elektriker, Fernmeldetechniker, Vorstandsfahrer u.v.a.m. Andere waren aus rein praktischen Gründen von der Mama so ausstaffiert worden. Zu denen kamen viele, viele hinzu, die dasselbe wollten wie Nixdorfs Computer: Nur nicht auffallen.

Jetzt schreiben wir das Jahr 2015, und IBM stellt keine sichtbare Computerhardware mehr her. Siemens hat die Sache mit der Computerei gar ganz an den Nagel gehängt, Nixdorf ist in den ewigen Jagdgründen eines Computermuseums angekommen, und Büroorganisatoren mit dem Erfahrungsbackground der Schockfarben sind nicht mehr aktiv. Apple hatte ab 1998 die Computerwelt mit Farben (iMac) in einen Schockzustand versetzt und die Pleite abgewendet, aber kurz darauf sogar die Farben des Regenbogens aus dem Firmenlogo entfernt. Und wie sieht das Büro von Heute aus? Noch grauer als einst! Jetzt ist das Graue nicht weit entfernt vom Menschen, sondern direkt vor´m Kopp: Der Akustiker macht es! Die Büros werden mit allerlei Brettern ausgestattet, die den Schall dämmen oder dämpfen sollen. Und die sind fast alle grau. Warum? Aus dem gleichen Grunde wie bei den Büromöbeln (außer Bürostühlen).

Und das macht der Lichtqualität den Garaus, so sie überhaupt vorhanden war.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025