Posts in Category: Lichtqualität

An ihren Worten soll man sie erkennen

Falsche Freunde sind Wörter, die im Deutschen und Englischen gleich aussehen, aber etwas ganz anderes bedeuten. Sie heißen auch false friends oder faux amis wenn es sich um französische handelt. Jeder (ehemalige) Schüler kennt den Witz mit dem Kellner, den ein Deutscher fragt "When shall I become a steak?". Manchmal ergibt sich was Lustiges daraus, etwa wenn man einem Amerikaner glaubt, dass man das Haus vom first floor verlassen kann. Da hilft nicht mal ein Fallschirm. Wenn man ein Sonntagskind als Sunday child übersetzt, kann man schon Ärger bekommen. Und Jess Bezos klingt viel reicher, wenn man sein Vermögen in Billonen angibt. Der Arme ist nur Milliardär. Und den verflossenen US-Präsidenten durfte man nicht genie nennen. Er war ein genius.

Unsere deutsche Lichttechnik gebar nach langem Kreisen ein tolles Wort, eher ein Konzept: Integrative Lichtplanung (hier). Es wurde als Teil der Weimarer Thesen veröffentlicht. Nicht schlecht - die Idee. "Tageslicht ist Ausgangspunkt und Maß einer integrativen Lichtplanung, welches durch Kunstlicht ergänzt werden muss. »INTEGRATIVE LICHTQUALITÄT« umfasst daher die kombinierte Tages- und Kunstlichtplanung."

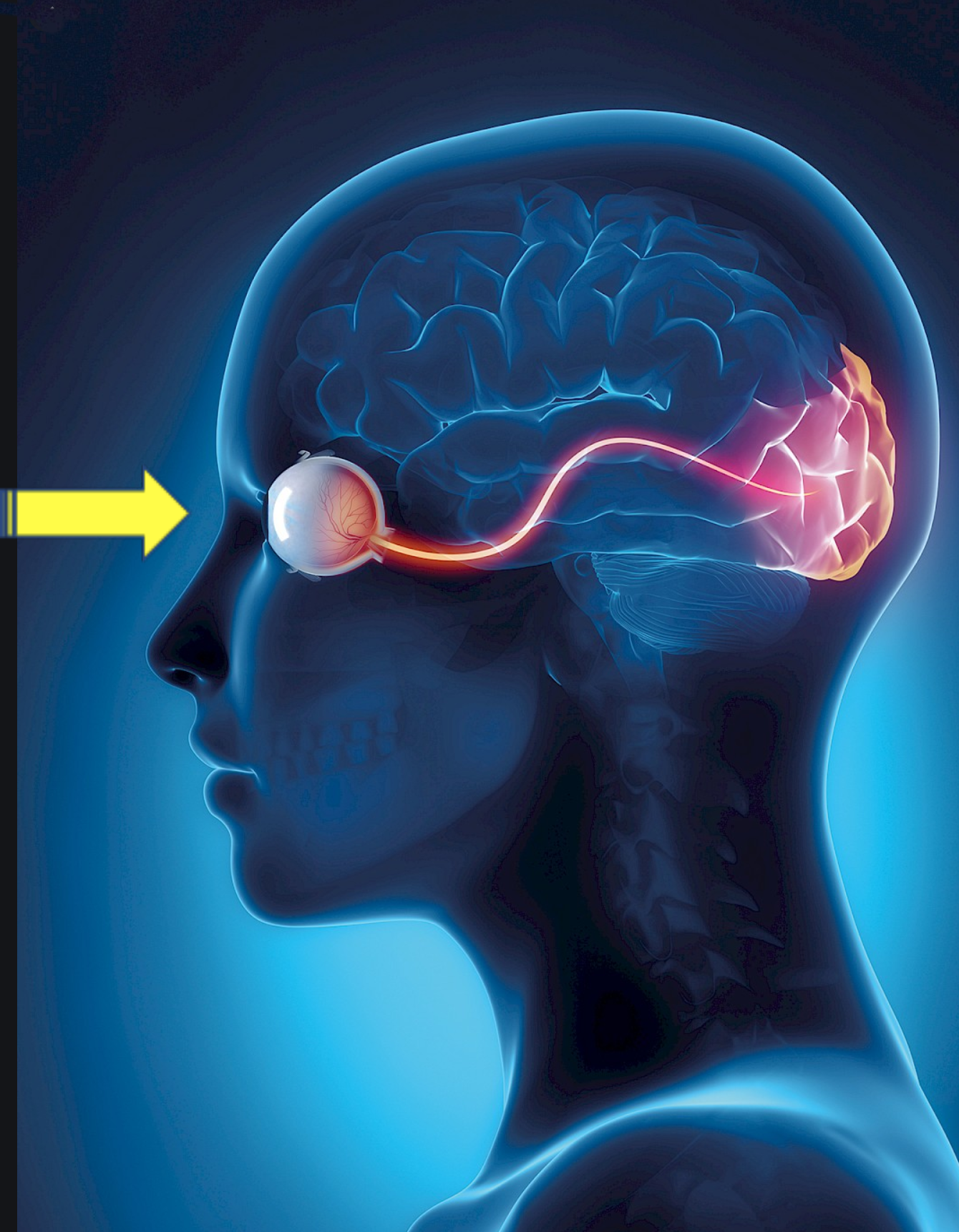

Ich freute mich riesig, als ich hörte, dass der Begriff Schule macht. Die CIE wollte "integrative lighting" in ihr internationales Wörterbuch aufnehmen. Hat wohl auch. Dummerweise steht da nichts von Tageslicht drin. Integrative lighting ist "lighting integrating both visual and non-visual effects, and producing physiological and/or psychological benefits upon humans". Sie haben sogar genormt, wie man das misst (hier). Darin findet sich als Tageslicht D65, das ist die eine Simulation des Tageslichts. Und zwar an einem Nachmittag in Mitteleuropa. Simuliert wird auch kein natürliches Licht, sondern nur das, was zum Sehen dient. Und dieses "Licht" hat noch nie ein Mensch gesehen, Pardon, empfunden. Und mit D65 kann man nix beleuchten. Es existiert nur im Labor oder auf Computern. So ähnlich wie die Testfarben zur Bestimmung des Farbwiedergabeindex. Deren Original ist verschwunden.

Die neue Diskrepanz übertrifft sämtlichen falschen Freunde, die man so kennt. Mal sehen, wer auf lange Sicht die Oberhand behält.

An ihren Worten soll man sie erkennen

Von Quantität haben sie Ahnung. Keine Ahnung, was sie von Qualität halten.

Wer misst, misst wirklich Mist

Wer misst, misst wirklich Mist

Die uralte Weisheit der Messknechte, das sind die, die im Labor stur irgendwelche Daten messen, ist so destruktiv nicht, wie sie klingt. Sie warnt nur davor, den Messwerten blind zu glauben. So wird z.B. Vermögen in DM, Euro oder Lira gemessen. Wer dies aber für ein Maß für Glückseligkeit hält, könnte eine böse Überraschung erleben. Dennoch misst man.

Dass das Messen auch in hoffnungsloser Lage eine Bedeutung haben kann, wusste ein Kollege aus einem anderen Gebiet, Tom Gilb, ein Software-Ingenieur. Seit Rat "Messt alles, was es zu messen gibt!" ist etwa 50 Jahre alt. Dazu muss man wissen, was auf dem Gebiet der Software gemessen wurde: die Zahl der Programmzeilen. Unglaublich aber wahr, man misst die Leistung der Kreativen anhand der Programmzeilen, die er braucht, um eine Aufgabe zu lösen. Ist etwa so intelligent als wenn man eine Rede an deren Länge misst. Die Schlafenden werden danken!

Nun könnte es sein, dass man heute anders vorgeht? Das ist, was heute morgen in Wikipedia steht: "Source lines of code (SLOC), also known as lines of code (LOC), is a software metric used to measure the size of a computer program by counting the number of lines in the text of the program's source code. SLOC is used to predict the amount of effort that will be required to develop a program, as well as to estimate programming productivity or maintainability once the software is produced." Heute wie vor 50 Jahren.

So dumm ist die Messerei also nicht, wenn es dazu noch eine andere Größe gibt, die "mitmisst". Das ist z.B. die Kultur in Software-Engineering. Die ist zwar keine Messgröße, aber dennoch sehr wirksam. Ähnliches gab es früher in der Fotografie. Der Fotograf maß Licht. Wenn man sich allerdings die Messgeräte anschaut, wundert man sich, was der wohl gemessen hat. Denn er maß etwa den Halbraum. Daraus auf die Qualität des zu entstehenden Bildes zu schließen, ist eine Kunst. War auch. Der gute Fotograf zeichnete sich nicht durch teure Kameras aus, sondern durch seine Fähigkeit, die Szene einzuschätzen. Dazu musste seine Kamera nicht exakt messen, sondern zuverlässig wiederholbar.

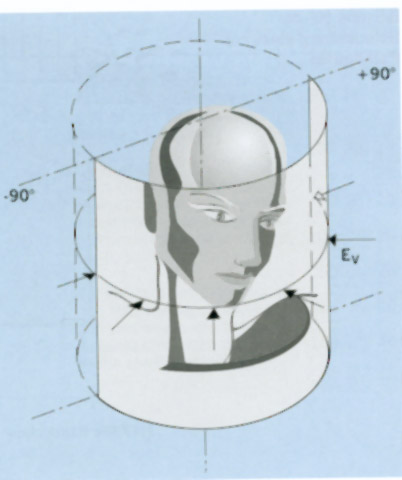

Was misst man in der Beleuchtung eigentlich? Ich hatte vor ein paar Tagen dargestellt, was man von zylindrischer Beleuchtungsstärke bis zur Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke an der Decke alles messen müsste, weil vorgeschrieben (hier). Da diese nicht ihrer selbst wegen vorgeschrieben werden, sondern wegen der Leuchtdichten, die durch sie entstehen, müsste man diese auch noch messen.

Das ist bestimmt schön zu wissen. Z.B. wenn man Messknecht ist. Was glauben Sie, was man an mehr als 40 Millionen Arbeitsplätzen so alles messen kann, um sie lichttechnisch sauber zu charakterisieren? Da kann man bis zur Rente messen - und darüber hinaus. Egal, 40 Millionen sind eine Hausnummer. Zu ihr stellen wir gegenüber die Zahl der vorhandenen Messköpfe für die zylindrische Beleuchtungsstärke Ez. Schon mal welche gesehen? Ich besitze einen. Obwohl ich viele Lichtdesigner, lichttechnische Gutachter u.ä. kenne, kenne ich nur einen zweiten, der aber kaum gebraucht wurde. Denn es ist verdammt aufwändig, zylindrische Beleuchtungsstärken in einem Raum zu messen. Wenn man sie aber gemessen hat, weiß man vor Glück nicht, was man damit anfangen soll. Die Größe ist nämlich eine Kopfgeburt. Der Umgang mit ihr verlangt ebenso viel Gefühl wie der Umgang mit dem Messwert eines Belichtungsmessers von Andreas Feininger, der mit die tollsten Fotos des 20. Jahrhunderts geschossen hat. Und das mit einer 08/15 Kamera.

Zum Glück wird eine Messung der zylindrischen Beleuchtungsstärke nur fällig, wenn ein Gericht dies verlangt. Aber eine andere Größe macht derzeit Karriere. Und was für welche! Die nennt sich Vertikalbeleuchtungsstärke (Ev) und fristete lange ein Leben als Mauerblümchen wie die zylindrische. Nur in der Sportstättenbeleuchtung war sie das große Thema, weil es das Fernsehen so wollte. Mit der üblichen Beleuchtungsstärke kann sie nämlich nicht viel anfangen. Jetzt werden Gebäude mit Büros danach zertifiziert (hier oder da). Und zwar, ob sie gesund sind oder nicht!

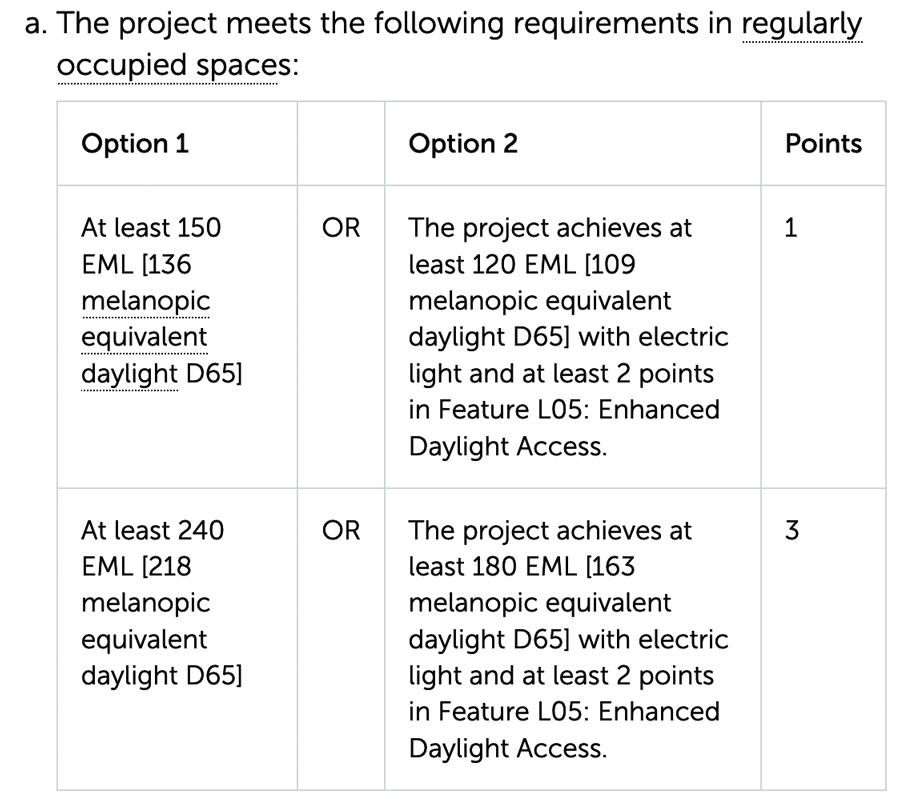

Wer nie im Leben gemessen hat, wird sich vielleicht nichts dabei denken. Sollen sie doch! Es gibt demnach Gebäude für die folgende Größen gelten: 150 Emel (oder 136 melanopic equivalent daylight D65) sind gut. Der Kandidat kriegt einen Punkt. Noch besser sind 240 EML oder 218 melanopic equivalent daylight D65. Drei Punkte für den Kandidaten.

Der Unterschied zu Hokuspokus besteht insbesondere darin, dass man weiß, dass die Amateur-Zauberer es nicht so ernst meinen. Wer ein Gebäude zertifiziert und dafür viel Geld verlangt, muss doch mehr bieten als Hokuspokus? Tut er aber nicht. Denn Beleuchtungen in Arbeitsstätten sind seit Jahrzehnten fast immer auf Horizontalbeleuchtungsstärke getrimmt. Daher fällt Ev immer sehr ungleichmäßig aus, selbst bei Indirektbeleuchtung. Als Messwert ist sie daher faktisch ungeeignet. Dafür wohl hervorragend für Quacksalberei.

Wie intelligent darf eine Leuchte sein?

Zunächst zur Beschwichtigung aller: Ihre Laterne wird garantiert nicht intelligenter werden als ihre Schöpfer. Damit ist erst einmal das obere Ende der Skala der Intelligenz festgelegt. Das untere Ende kennt jeder, weil es jahrzehntelanger Praxis entspricht: doof wie Kommissbrot. Womit ich nichts gegen das Brot sagen will, sondern gegen die Praxis. Man nimmt zwei Leuchten pro Kopf, hängt sie an die Decke und sagt, die Beleuchtung ist aber normgerecht. Und was ist normgerecht? Das ist, was die Hersteller von Leuchten dafür halten. Dies geht seit Edison so.

Nun hat sich die Erde seitdem einige Male gedreht, und man ist seit etwa 20 Jahren begeistert von der Idee, eine neue Beleuchtung zu schaffen. Was die sein will, muss man nicht im Detail wissen. Aber eine Sache sticht besonders hervor, weil sie auch dem Wunsch der Beleuchteten entspricht: individuelles Licht. Hersteller wie die geblendeten Mitarbeiter hätten gerne ein Licht, das dem Bedarf des Menschen entspricht. Nicht etwa dem Bedarf des Manns auf der Straße - Pardon, der Frau auf der Straße bzw. Frau Mustermann - sondern des Einzelnen. Personal Light hieß und heißt eines der Produkte - entspricht dem Personal Computer. Und das ist kein Zufall, denn der Hersteller beschäftigt sich schon immer mit Ideen, die einem das Licht angenehmer machen wollten. Ich kannte dessen Labor in Aachen schon 1968, aus dem z.B. die Blendungskurven stammen. Die Ambilight-Technologie, eine Einrichtung das ein zum Bildinhalt passendes Umgebungslicht an die Wand hinter dem Fernseher wirft, ist weder das erste noch das letzte Produkt aus dem Haus mit einem ähnlichen Anspruch. Ich glaube, dass die in 1947 aufgekommene Idee, den Fernseher nicht im Dunklen reinzuziehen, sondern die Wand dahinter etwas aufzuhellen, könnte auch von dort stammen.

Die Idee war gut, aber die Technologie doof. Sie bestand aus einem Schalter, der das Licht anmachte. Nun soll das Licht nicht etwa etwas intelligenter werden, sondern richtig intelligent. Und natürlich teurer. Ob das intelligent ist, will ich weiter unten beleuchten. Der Verband der Elektriker wie auch der Weltverband der Lichttechniker hat die Losung auf die Fahnen geschrieben: Richtiges Licht zur richtigen Zeit.

Wie intelligent ist das? Als Idee erst mal nicht schlecht. Sie wird, wenn man intelligent beleuchtet, schon immer praktiziert. So empfängt einen z.B. das Opernhaus mit einer festlichen Fassade, die nachts nur dann festlich ausschaut wenn entsprechend beleuchtet. Ansonsten sähe sie zappenduster aus, und gut nur tagsüber. Aber da geht man nicht in die Oper. Wenn man das Foyer betritt, wird es noch festlicher. Lüster über Lüster. Das Licht bricht sich nicht nur in den Lüstern, es holt auch das Feuer aus den Brillanten der Damen, die ohne das Licht aussähen wie jeder Stein. Dann geht man etwas nüchtern beleuchtet in den Saal. Dort wird kaum noch beleuchtet, denn die Musik spielt da vorne. Wenn das Orchester allein spielt, sieht man in dem Graben im Wesentlichen die Instrumente, die Musiker sind ja schwarz gekleidet. Dann geht der Vorhang auf … Jetzt sieht man erst, war es bedeutet, "Richtiges Licht zur Richtigen Zeit" und am richtigen Ort. Hunderte Scheinwerfer, vom Computer gesteuert. Nicht so einfach, sondern nach System:

- Vorderlicht (ca. 45° zur Objektachse)

- Oberlicht (ca. 60° zur Objektachse)

- Kopflicht (ca. 0° zur Objektachse)

- Gegenlicht (ca. 60° zur Objektachse)

- Seitenlicht (ab ca. 3 Meter Höhe, ca. 45° zur Objektachse)

- Gassenlicht (0–3 m Höhe)

- Fußlicht (Rampenlicht)

- Horizontlicht/Hintergrundlicht (von unten und von oben)

Das Licht macht einen Großteil der Kunst aus. Mehr noch, es ist eine Kunst für sich. Leute, die so etwas haben schaffen können, werden doch das bisschen Intelligenz in die Beleuchtung einpflanzen können. Oder? Hoffnung stirbt zuletzt. Es gibt "Personal Light" schon, und massenhaft. Dieses befindet sich aber in privaten Bereichen und wird von den Menschen selbst gehegt und gepflegt. Der Lichttechniker redet angewidert von Lichttötungsmaschinen, die die Energie nur so verschleudern. Sein genormtes Licht beruht etwa auf dem geistigen Niveau der 1930er, als jemand behauptet hatte, die Allgemeinbeleuchtung erhöhe die Produktivität. Später wurde daraus "Gleiches Licht für alle Volksgenossen". Der Spruch wurde nach dem Krieg zwar aus den Büchern getilgt, aber der Geist blieb.

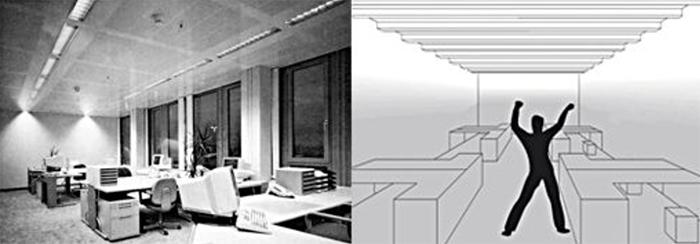

Damit dieser, der Geist, nicht das Geschäft mit dem schönen Licht verdarb, erfand man das Wort "stimmungsbetonte Räume", mit deren Beleuchtung sich der Lichttechniker (Gott sei Dank) nicht beschäftigt. Falls er es doch tut, nennt er sich Lichtdesigner. So werden die wunderbarsten Beleuchtungen auch von Lichttechnikern gemacht, die sich anders nennen. Das technische Licht, das unsere Beleuchtung der Arbeitsstätten beherrscht, glänzt durch eine Anmutungsqualität wie ein Gummihammer. Praktisch, preiswert und sehr nützlich, gelegentlich. Bis wir daraus eine Kunst machen, die dem Individuum dient, statt einen Lichtteppich über alle zu legen, müssen wir viel Hirnschmalz zubuttern. Das, das wir etwa vier Jahrzehnte gespart haben, ist leider verdorben. Und so sieht ein Büroraum 140 Jahre nach der Erfindung der Glühlampe aus. Chapeau!

Blendung oder Späte Rache der einäugigen Lösung

Wenn einer heute im Büro sitzt und seinen Blick gegen die Decke schweifen lässt, wird er etwa mit 70% Wahrscheinlichkeit etwas sehen, was eigentlich schon lange nicht mehr da sein durfte, weil als gesundheitsschädlich nachgewiesen. Das sind Leuchten, deren Sinn nur derjenige verstand, der sie auf den Markt brachte. Sie sollten Reflexionen auf den Bildschirmen vermeiden und so dem "Sehkomfort" dienen. Nachgewiesen mit einem Bildschirm, der etwa 1965 entworfen wurde. Der hatte zwar in der Praxis nie Probleme gemacht, weil konstruktiv gut gegen Fremdlicht abgeschirmt. Man brauchte aber ein Objekt für Versuche, die ein Problem aufwerfen sollten. Als der Bildschirm nicht reflektieren wollte, wurde er einfach gekippt. Denn die Leuchte sollte die (Er)Lösung bringen. Was an deutschen Bürodecken heute hängt, ist noch zu einem großen Teil die Nachfolger der damaligen "bildschirmgerecht" entblendeten Leuchte, wenn nicht sie selbst. Denn Beleuchtung wird zum Leidwesen der Hersteller nicht so häufig erneuert. Vielleicht hilft uns die LED, die loszuwerden. Die passt nämlich nicht zu dem Konzept, wonach sie zu stark blendet. Tut aber in der Realität nicht.

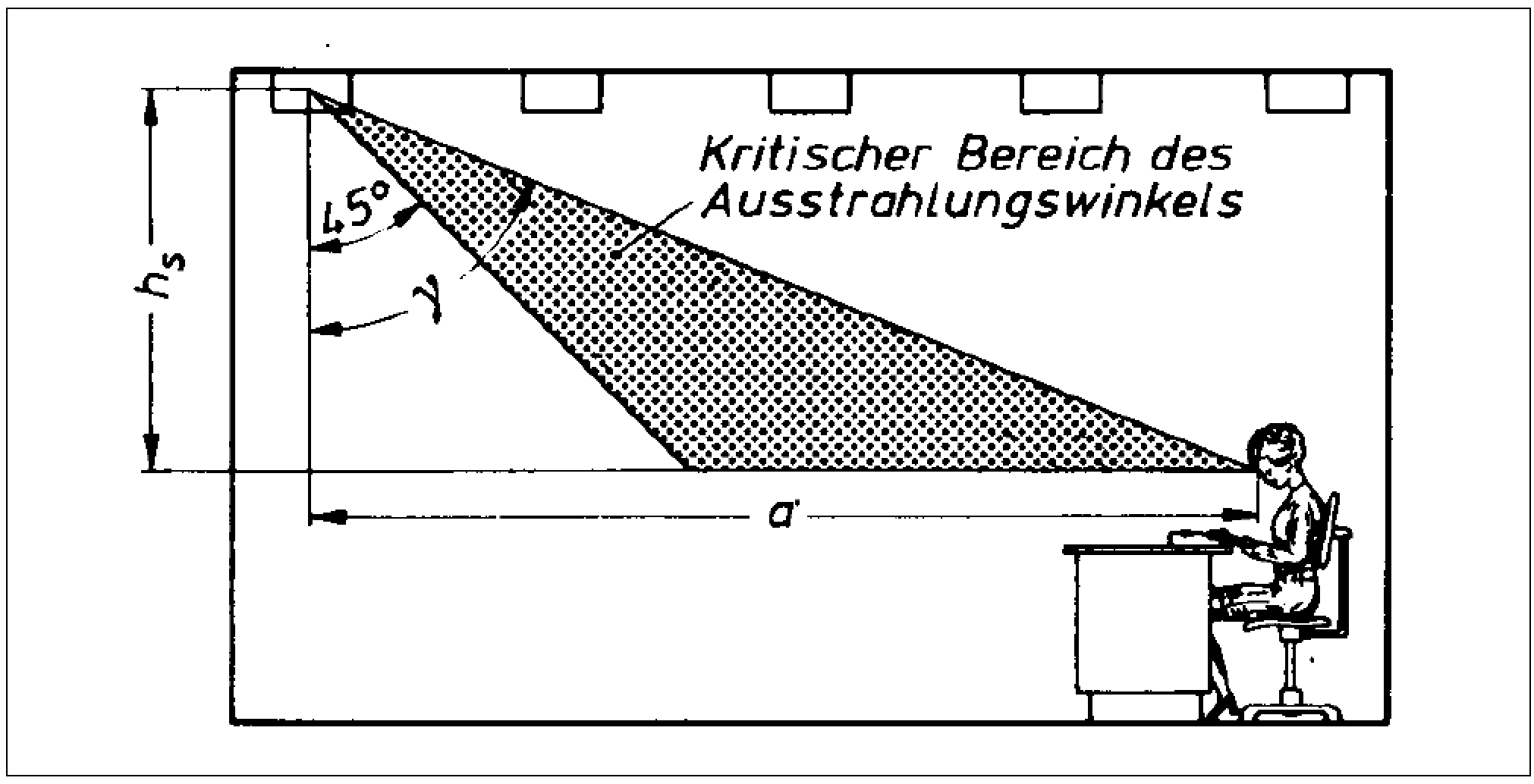

Das Konzept beruhte auf diesem uralten Bild, dessen Sinn kaum jemand versteht, diejenigen eingeschlossen, die es im Lauf der Jahre "modernisiert" haben.

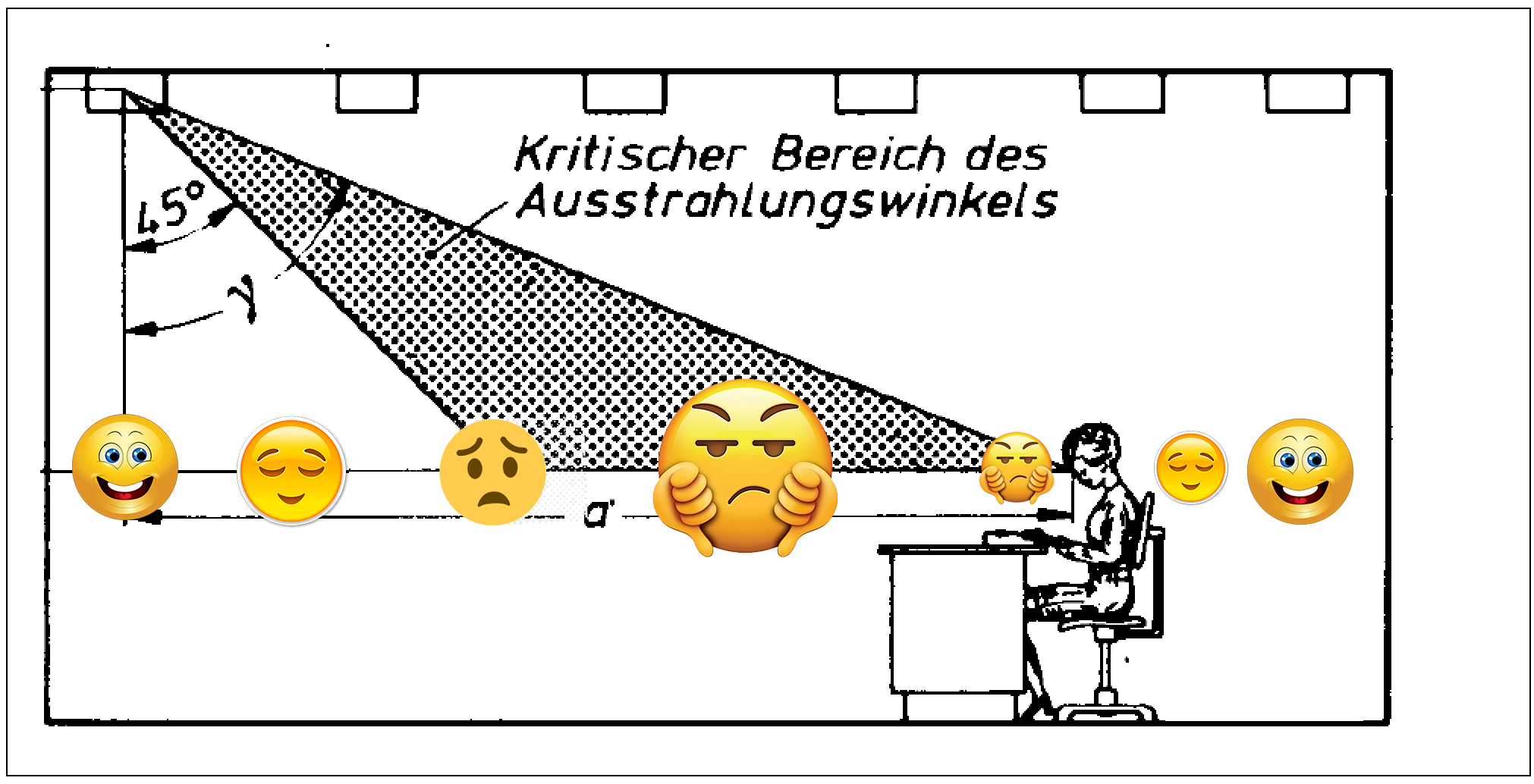

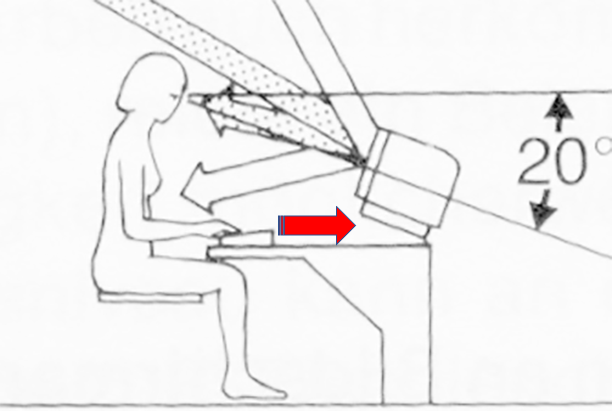

Ich will es kurz erklären. Wer unter der Leuchte sitzt, wird nicht geblendet. Wenn er (eigentlich sie) weiter rechts rückt bis zur grauen Zone, wird er immer noch nicht geblendet. Zwischen dem Beginn der grauen Zone und Ende, wo die Dame platziert ist, ist der kritische Bereich. Dort darf man entweder nicht sitzen, oder die Leuchte darf dort nicht so hell leuchten. Damit es jeder versteht, habe ich das Bild etwas aufgebohrt. Die Emojis zeigen, wie sich die Dame fühlt, wenn sich ihr Kopf an dem Platz befindet, an dem sich das jeweilige Bildchen befindet.

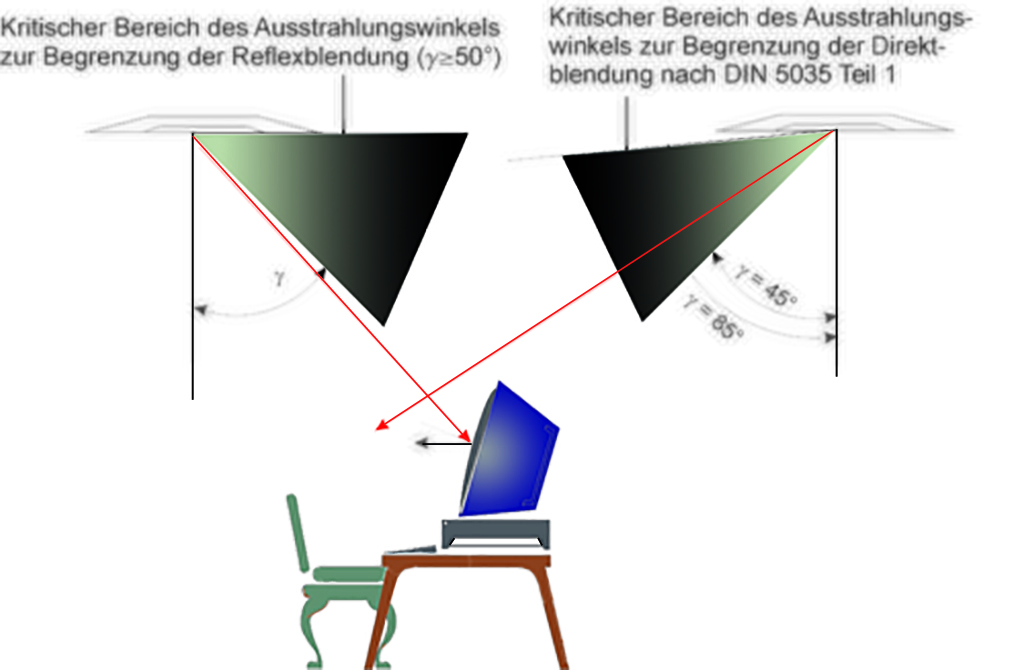

Man kann die Sache auch einfacher erklären: Von 0º bis 45º darf die Leuchte so viel Licht senden, wie sie lustig ist. Ab Gamma - also z.B. 50º - ebenso. Das ist nicht so kritisch.

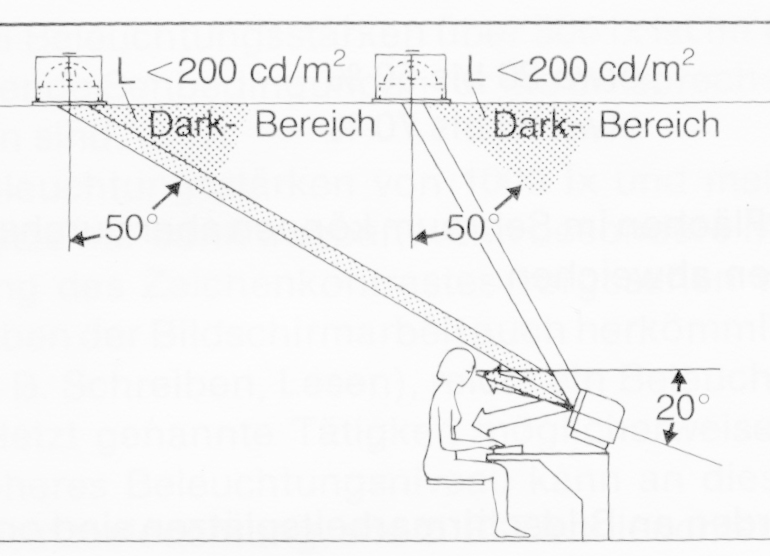

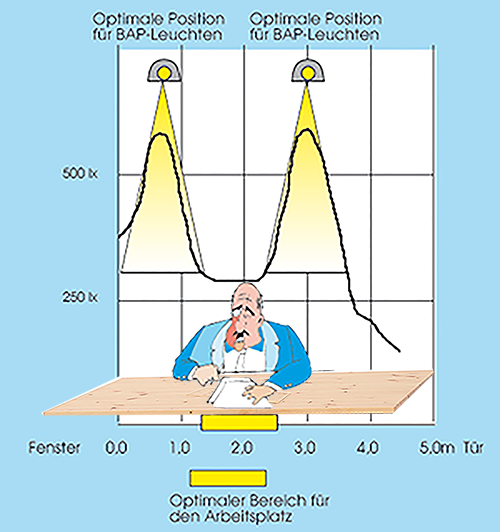

Mit dem Bildschirm am Arbeitsplatz kam nunmehr ein Sehobjekt auf den Tisch, dem solche Leuchten überhaupt nicht schmeckten. So wurde der graue Bereich so eingeschränkt, dass sich die Leuchte an keinem Bildschirm abbilden würde. Theoretisch geht es ja. In den Kinos waren Leuchten, die nie in Richtung Leinwand strahlten, schon immer üblich. In Büros geht es nicht, weil man nie weiß, wo sich das Publikum befindet. So musste die Abstrahlung rundherum begrenzt werden. Dadurch entstand die sog. BAP-Leuchte mit "Gamma" 50º und maximal 200 cd/m2 außerhalb von 50º.

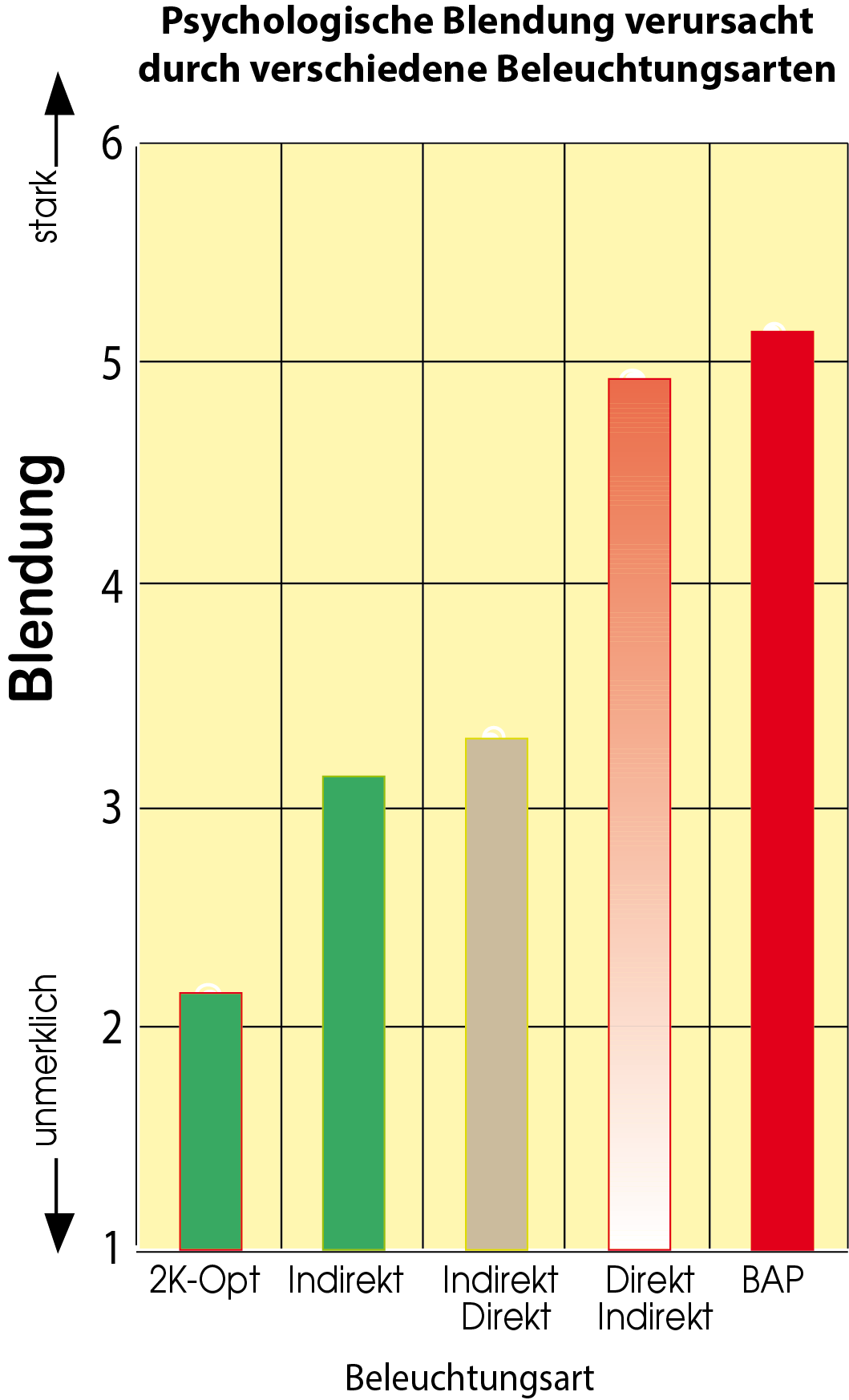

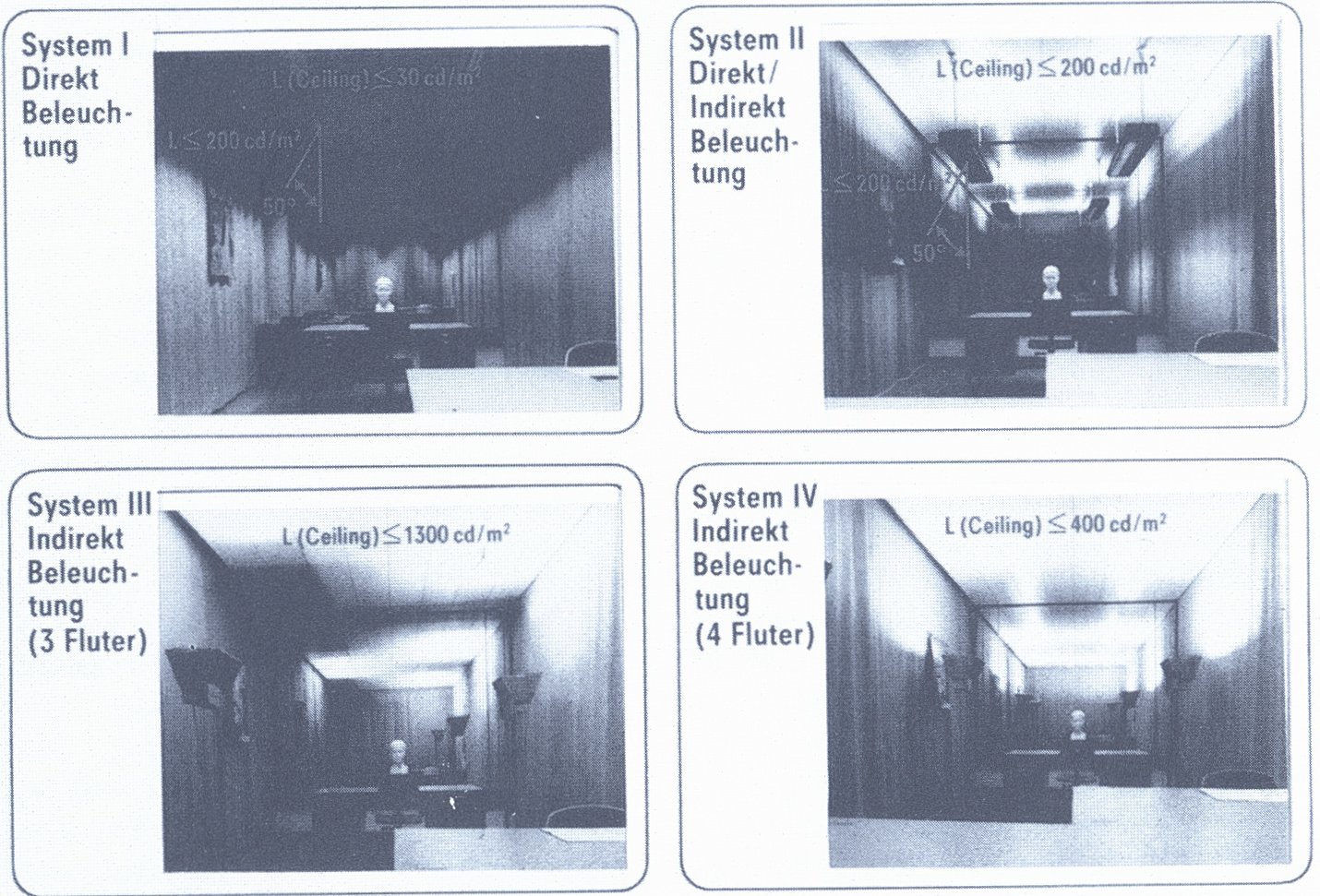

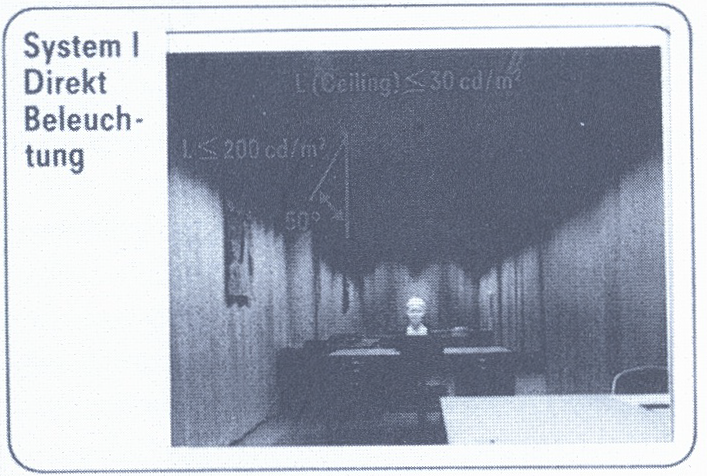

Dadurch dachte man, würden die Leuchten so blendfrei wie noch nie. Weniger Licht seitlich abgestrahlt, weniger Blendung … Dummerweise haben Menschen wenig Ahnung von Lichttechnik und wurden deswegen durch diese Leuchten mehr geblendet als durch jede andere Leuchte, die sich ein Stückchen Decke in deutschen Büros erobern konnte. Die Büros hatten einen echten Höhlenlook bekommen. Man hätte es aber auch während der Untersuchungen sehen können, die zu dieser Leuchte geführt hatten. So sah nämlich der Raum aus, den die Probanden im Labor bevorzugt haben sollen. Ich weiß nur nicht, was die im Tee hatten.

Damit keiner glaubt, ich hätte das Bild gephotoshopped, um es schlimm erscheinen zu lassen, hier die Vergleichsobjekte aus demselben Buch mit dem selben Scanner aufgenommen und völlig unbearbeitet eingefügt. Man muss sich nur noch fragen, warum man solche Versuche macht. Im vorliegenden Fall war der Fall klar. Die Leuchte gab es schon unter anderem Namen. Es musste nur noch "bewiesen" werden, dass sie auf Bildschirmen nicht reflektiert wird. Dann konnte das Marketing verkünden, man habe die Lösung der Augenprobleme der Computerbenutzer gefunden. Die neue Lösung musste naturgemäß eine dunkle Decke ergeben. Dass dies den lichttechnischen Erkenntnissen widersprach, stand in alten Büchern. Aber Hand Aufs Herz, wer liest denn alte Bücher, wenn eine Innovation proklamiert wird?

Damit keiner glaubt, ich hätte das Bild gephotoshopped, um es schlimm erscheinen zu lassen, hier die Vergleichsobjekte aus demselben Buch mit dem selben Scanner aufgenommen und völlig unbearbeitet eingefügt. Man muss sich nur noch fragen, warum man solche Versuche macht. Im vorliegenden Fall war der Fall klar. Die Leuchte gab es schon unter anderem Namen. Es musste nur noch "bewiesen" werden, dass sie auf Bildschirmen nicht reflektiert wird. Dann konnte das Marketing verkünden, man habe die Lösung der Augenprobleme der Computerbenutzer gefunden. Die neue Lösung musste naturgemäß eine dunkle Decke ergeben. Dass dies den lichttechnischen Erkenntnissen widersprach, stand in alten Büchern. Aber Hand Aufs Herz, wer liest denn alte Bücher, wenn eine Innovation proklamiert wird?

Diese vier Szenarien wurden Probanden in einem Labor dargeboten. Sie sollten daraus diejenigen wählen, die nach ihrem Empfinden die beste Beleuchtung ergeben würde. Die Bilder stammen aus einem Artikel in einem Buch aus der Feder einer der Projektmitarbeiter. Die hellen Decken wurden abgelehnt. Die Probanden bevorzugten entgegen früherer Vermutungen eine tiefstrahlende Leuchte.

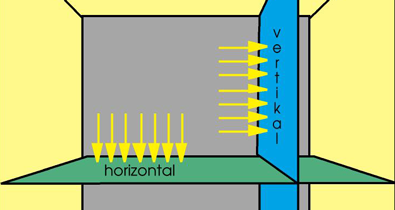

Nun sind paar Jahrzehnte ins Land geflossen, und man weiß, dass Licht nicht nur dem Sehen dient. Es soll der Gesundheit - auch - dienen. Jetzt fallen die Sünden einem auf die Füße. Denn die "gesundheitliche" Wirkung bemisst sich an der Menge des Lichts, das ins Auge geht. Wie kommt aber Licht aus Leuchten, die optimiert sind, damit sie ja keine Bildschirme stören, in die Richtung, in der diese stehen? Mit anderen Worten: Beleuchtungen wurden schon immer auf Horizontalbeleuchtungsstärke getrimmt. Jetzt ist Vertikalbeleuchtungsstärke gefragt. Laut Einstein kann man die Flugkurve des Lichts biegen. Dazu braucht man große Massen, und die größten Planeten schaffen paar Grad. Wir brauchen Massen, die 90º schaffen! Wie schaffen wir das? Die Lösung, die Leute herausgefunden haben, die sich mit Licht und Gesundheit beschäftigen, sei hier skizziert. Links die Leuchte, die die Bildschirme in Ruhe lässt, rechts die Beleuchtung, die gesund sein soll bzw. kann.

Wie man in anderen Ländern das gesunde Licht ins Auge schaffen soll, ist nicht unser Problem. In Deutschland haben es zwei Männer geschafft, die nicht an Beleuchtung, sondern an den Menschen dachten. Sie wiesen nach, dass der Mensch am Arbeitsplatz die Kommunikation mit der Natur braucht. So ist seit 1975 Gesetz in Deutschland, dass Arbeitsräume eine Sichtverbindung nach draußen haben müssen. Und das durch klare Fenster in Augenhöhe. So kommt das Licht, das der Gesundheit dient, ins Auge.

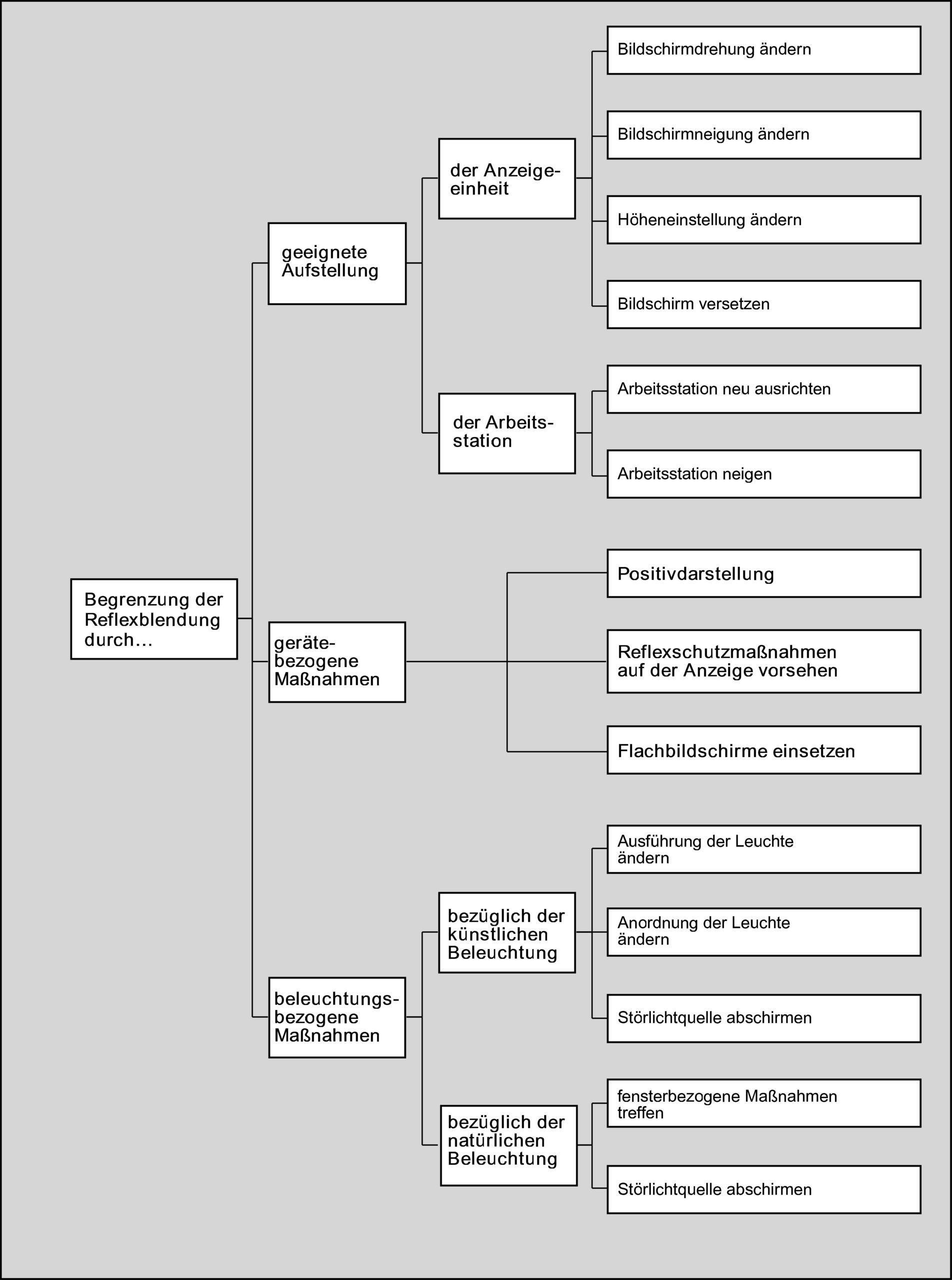

Naturgemäß kann kein Gesetz Bildschirme entspiegeln. Nach den physikalischen Gesetzen geht es aber. Zudem gibt es viele Möglichkeiten, um Störungen auf dem Bildschirm zu vermeiden, warum um Himmels Willen gerade die Beleuchtung verändern, zumal dies bei Tage eh unwirksam ist? All die Möglichkeiten, die hier abgebildet sind, wurden in den 1980ern in eine internationale Norm eingebracht, die aber die Lichttechniker scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Den heutigen Bildschirmen ist die Beleuchtung ziemlich egal. Sie sind hinreichend robust gegen Fremdlicht. Interessant ist aber, seit wann die so robust sind. Ein gewisser Dr. Bauer aus Dortmund hatte gegen Ende der 1970er Jahre einen Bildschirm entwickelt, der auch bei 8000 lx darauf gut lesbar war. Da in den Büros die Beleuchtung auf einem Bildschirm gerade mal 150 lx ausmacht, war das Gerät also 50 mal robust. Bei üblichen Bildschirmen betrug der Faktor nicht 50, aber 5 reichen auch. Wie man Bildschirme entblendet, wusste man auch in den 1960ern. Warum musste man dennoch eine Beleuchtungslösung entwickeln, die so gut wie niemand brauchte?

Ich erzähle das ein andermal. An dieser Stelle sei aber gesagt, dass die auf die wundersame Weise entstandene Leuchte, die später sogar Norm wurde, nicht einmal ihre ureigenste Aufgabe ordentlich erfüllte, den Arbeitsplatz zu beleuchten. Ob dies der Fall ist, die ordentliche Beleuchtung des Arbeitsplatzes, stellte die deutsche Gewerbeaufsicht immer mit einer Messung auf dem Tisch vor der arbeitenden Person fest. Wo denn sonst? Die frisch genormte Beleuchtung des Bildschirmarbeitsplatzes dachte aber nicht daran. Denn sie sollte ja den Bildschirm nicht stören. So strahlte die Leuchte ihr Licht halt woanders hin, wo es nicht störte. Wenn man die Verteilung des Lichts auf dem Tisch maß, kam so eine Verteilung zustande. Also 700 lx am Tischende und 275 lx vor dem Benutzer. Und das meiste Licht landet auf dem Teppich. Das hätte man eigentlich nicht messen müssen. Es war bereits bei der Planung der Leuchte berechenbar. Dennoch rief diese Kurve bei meinen Vorträgen Verwunderung hervor. Und ein Zuhörer sagte: "Warum zeigen Sie denn Produkte von Leuten auf, die nicht richtig planen können?" Sehr dumm … Denn zufällig war gerade dieser Zuhörer der Konstrukteur der von mir untersuchten Leuchte und seine Firma hatte den Planungsauftrag für die Beleuchtung ausgeführt.

Obwohl die Leuchten mit bildschirmgerechter Entblendung sowie ihre vielen Gesinnungsgenossen deutsche Bürodecken noch zieren, gibt es den "Erfinder" davon nicht mehr. Dieser war seinerzeit der Marktführer, hatte seine "Lösung" der gesamten Branche aufgedrängt. Jetzt gibt es die Branche immer noch, weil man sie braucht. Den Erfinder gibt es indes nicht mehr.

Wer noch ein Bisschen Zeit hat kann die "Story einer Beleuchtung, die niemand mag" lesen (hier). Dort wird erzählt, warum für 37% der deutschen Führungskräfte ihr Traumarbeitsplatz nur Tageslicht hat.

Man kann alle Leute einige Zeit

zum Narren halten und einige Leute die ganze Zeit -

aber alle Leute die ganze Zeit zum Narren halten, das kann man nicht.

Abraham Lincoln

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025