Posts in Category: LED

Visueller Komfort - Vom Bla Bla zur Messbarkeit

Kann man durch sich selbst lernen? Vielleicht. Ich habe heute erlebt, dass es geht. Ich suchte im Internet nach dem Begriff "visueller Komfort" und fand nur bla bla. In meiner Verzweiflung bemühte ich meine Suchmaschine Houdahspot auf dem eigenen Rechner (leider nur für Macs verfügbar) und fand Erleuchtung. Man kann visuellen Komfort tatsächlich messbar machen. Und Gebäude danach beurteilen.

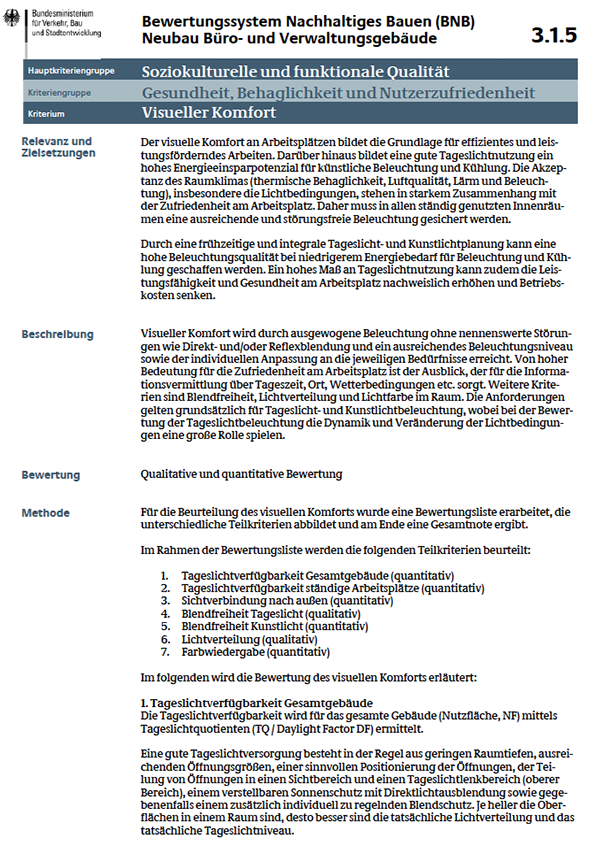

Das leuchtende Wunder hat - kaum zu glauben - ein Ministerium fertiggebracht. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS). Natürlich nicht allein, denn Bundesministerien sind Köpfe, die auch Hände und Füße brauchen, um eine Krebbel zu backen. Na ja, etwas Verstärkung für das Gehirn muss auch dabei sein. Die Helfer waren das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB). Das gesamte Konzept, wie es heute aussieht, findet man hier (sehr empfehlenswert). Den Teil, der den visuellen Komfort angeht, hatte ich vor Jahren in einem Artikel kommentiert. Das Manuskript findet sich hier Visueller Komfort. Die Version des BNB, die meinem Artikel zugrunde lag, findet sich BNB_BN_315-2011.

Wo ist der Unterschied zu bla bla? Das Ministerium wollte einen Leitfaden entwickeln, wonach man bestehende Gebäude auf Nachhaltigkeit prüfen bzw. die Planung neuer auf Nachhaltigkeit trimmen kann. Da hilft es nichts, zu fordern, dass ein Bürogebäude menschengerecht sein möge. Man muss es messbar machen. Und so, dass einer weiß, wann er besser handelt. Gut handeln geht leider nicht, denn man kann nicht alles erfüllen, was einem zum Thema Nachhaltigkeit oder menschengerechter Gestaltung einfallen könnte.

Der "visuelle Komfort ist Teil der „ Soziokulturellen und funktionalen Qualität“ und deren Untergruppe „Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit“, was naturgemäß Teil des Gesamtkonzepts ist. Von den 100 Punkten gehen 16 für die „Tageslichtverfügbarkeit Gesamtgebäude“, 14 Punkte für die „Tageslichtverfügbarkeit ständige Arbeitsplätze“ …

Im Rahmen der Bewertungsliste werden die folgenden Teilkriterien beurteilt:

- Tageslichtverfügbarkeit Gesamtgebäude (quantitativ)

- Tageslichtverfügbarkeit ständige Arbeitsplätze (quantitativ)

- Sichtverbindung nach außen (quantitativ)

- Blendfreiheit Tageslicht (qualitativ)

- Blendfreiheit Kunstlicht (quantitativ)

- Lichtverteilung (qualitativ)

- Farbwiedergabe (quantitativ)

Welche künstliche Beleuchtung erfüllt das Kriterium am besten? Hier die Bewertungsliste:

- 14 Kombinierte Beleuchtung aus direktem und indirektem Anteil mit individueller Einzelplatzregelung

- 10 Kombinierte Direkt-Indirektbeleuchtung

- 7 Einhaltung der Normen

- 0 Keine individuelle Beleuchtung

Ach ja! Gerade habe ich eine Beleuchtung begutachtet, die mit Schwarmintelligenz arbeitet. Man kann sie weder ein- noch ausschalten, sie regelt sich selbst. Niemand sagt aber, wie. Sie ist nur in einer einzigen Position über dem Tisch blendfrei, und das nur dann, wenn man aufrecht sitzt und nach unten guckt. Das Lichtniveau bestimmt die Handtasche, wenn man sie auf dem Tisch dort platziert, wo eigentlich nichts sein sollte. Der Tageslichtsensor erfasst einen kleinen Bereich, wo der Tisch erfahrungsgemäß leer ist. Wenn man die Handtasche dorthin packt, bekommt man mehr Licht. Packt man ein Blatt Papier dorthin, weniger. Wer traut sich, den visuellen Komfort bei einer solchen Beleuchtung zu bewerten. Kleiner Tipp für die Weiterentwicklung des BNB Bewertungssystems: Man kann Punkte auch abziehen.

Mit LED - vergessene Probleme werden lebendig

Im neuesten Licht-Heft findet sich ein Beitrag, den es nicht geben sollte. Es geht um Flimmern, und ich hatte gelernt, den gibt es bei der Beleuchtung nicht. Das war so etwa 1966 bei meiner zweiten Vorlesung über Lichttechnik. Der Professor erklärte uns, die Glühlampe sei zu faul, um den Änderungen der Stromversorgung zu folgen, und die Leuchtstofflampe zu schnell. Sie würde ihr Licht mit 100 Hz ändern. Und das könne kein menschliches Auge sehen. Stimmte zwar nicht, aber doch etwas: Wenn einer stur vor sich hinguckt und nichts in dem Raum sich bewegt, kann das Auge fast nie ein Flimmern empfinden. Wenn doch einer was empfindet? Der hat bestimmt was gegen Neonlampen, Pardon Leuchtstofflampen! Dass er was gegen Leuchtstofflampen hatte, weil sie flimmerten? Konnte nicht sein - bis man die Lösung hatte: das elektronische Vorschaltgerät. Jemand wies 1986 nach, dass etwa die Hälfte der Kopfschmerzen der Leute, die unter diesen Lampen arbeiteten, verschwanden, wenn man die Frequenz erhöhte.

Die Lösung wurde gegen Ende der 1960er Jahre erarbeitet und steht so etwa 40 Jahre industriell zur Verfügung. Dass niemand sie vorzuschreiben vermochte, ist der Autoindustrie zu verdanken. Die elektronischen Vorschaltgeräte haben nämlich eine nominelle Lebensdauer von 50.000 h, und die sind bei den Autobauern ziemlich bald um. Bei denen brennt das Licht durch. Somit hätten wir das Thema Flimmern zu den Akten gelegt. Nicht jeder arbeitet bei den Autobauern.

Der Vorgang ist übrigens typisch für die "Aufarbeitung" von Nutzerproblemen in der Lichttechnik. Tauchen welche auf, wird erst einmal darauf hingewiesen, dass das wohl subjektive Äußerungen sind. Gegen die kann man doch nichts unternehmen. Bei hartnäckigen Problemen, so z.B. behaupteten Wirkungen zur Krebsförderung durch Leuchtstofflampenlicht, lässt man Gutachten erstellen, bei denen schon der Titel dem Auftrag entspricht: "Über die angeblichen …" Ist das Problem nach Jahrzehnten immer noch ungelöst bzw. unbeantwortet, gibt es noch ein Gutachten. Ähnlich handelten auch die Klimatechniker. Nach deren Meinung waren die Beschwerden nur die Meinung von Nörglern u.ä. Anders als die Lichttechniker, lieferten sie die Lösung gleich mit: Einen Regler an die Wand nageln, der nicht regelt. Die Leute drehen daran und denken, es hat sich was getan. Fertig! Wie witzig!

Neu kann das Thema auch nicht mehr auftauchen, weil wir mit der LED eine fortschrittliche Technologie ins Haus bekommen haben, die nicht mit den Mängeln der alten Lichttechnologien (igitt!) verhaftet ist. Das hat die SCHEER-Kommission gerade zum besten gegeben, die die Risiken der LED für Mensch (und Tier?) bewerten sollte. Nach ihrer Meinung haben gesunde Menschen bei normaler Nutzung nichts zu befürchten. (hier)

Muss wohl stimmen, denn die SCHEER Kommission ist hochkarätig besetzt. Frau Prof. Ana Proykova (Vorsitzende) ist Physikprofessorin University of Sofia, Sofia, Bulgaria. Rodica Mariana Ion ist Full Professor of Nanomaterials an National Institute of R&D für Chemie and Petrochemie – ICECHIM, Bucharest, Romania Supervisor at Walachei University. Theodoros Samaras Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece. Alle haben sich irgendwie mit Nanomaterialien oder medizinischer Technik beschäftigt. Auf dem Gebiet der Lichttechnik sind sie bislang nicht aufgefallen. Vielleicht ändert sich das noch.

Was ist die endgültige Meinung der Kommission? Sinngemäß lautet diese, dass bei normaler Anwendung müssen gesunde Personen keine Gesundheitsrisiken befürchten. Allerdings „However, reversible biological effects in terms of flicker, dazzle, distraction and glare may occur.“ Klartext, das Licht kann Flimmern, verwirren (?), stören und blenden. Aber alles reversibel. Tut zwar weh, aber der Schemrz lässt nach. Ein Problem sind Kinder. Ein anderes Alte. Eigentlich sind die immer ein Problem. Wenn das Alles ist! Da sind wir aber fein heraus. Wir müssen nur noch Flicker messen lernen. Das ist alles! Das ist alles?

Wenn man die Aussagen der Kommission ernst nimmt und die noch verbliebenen Risiken wie "Blenden", "Stören" usw., müsste man bei jeder Gefährdungsbeurteilung in einem Betrieb von einer LED-Beleuchtung abraten. Was die Kommission für reversibel hält, ist eine Gesundheitsgefährdung. Dummerweise wird man keinem Betrieb erzählen können, was er machen soll stattdessen. Die EU verbietet mittlerweile fast alle Leuchtmittel außer LED. Für die (noch) nicht verbotenen entwickelt die Industrie keine Leuchten. Leuchtmittel brauchen zum Leuchten Leuchten. (Anm.: Neueste Entwicklungen in der Normung zeigen, dass LED die doch nicht brauchen. Denn sie sind selber eine Leuchte (hier). Toller Aufstieg von Laser über Lampe zur Leuchte.)

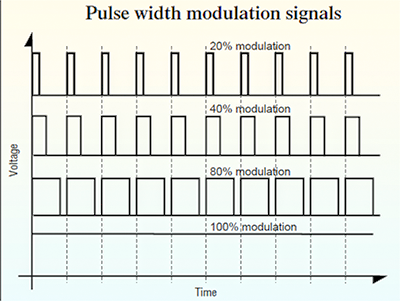

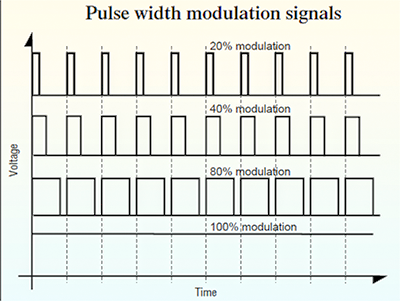

Hier liegt wohl des Pudels Kern begraben. Denn LED ist keine Technologie für nette, reiche Leute, die alles Geld der Welt ausgeben, nur um sie zu besitzen. Sie soll wirtschaftlich sein. Deswegen arbeiten sehr viele LEDs mit Pulsweitenmodulation (PWM), bei der das Licht immer für eine kurze Zeit ausgeht, auch wenn ungedimmt. (Das hatte ich in diesem Blog schonmal behandelt – hier und da). Noch schlimmer sieht es wohl mit treiberlosen LEDs aus. Die LED ist 20 Jahre nach ihrer Markteinführung als Leuchtmittel immer noch ein schlecht beherrschte Technik. Dass man damit Wunderbares erreichen kann, was mit anderen Leuchtmitteln kaum oder gar nicht erreichbar ist. ist kein Trost für Leute, die auf dem Wege zur Arbeit im Verkehr geblendet oder bei der Arbeit durch Flicker gestört werden.

Zum Vergleich der Wirkung: Bildschirme mit LED Hintergrundbeleuchtung sehen aus, als würden sie nicht flimmern. Solche mit PWM können in der Praxis bei 35% der Benutzer Beschwerden verursachen. Als die Bildschirme echte Flimmerkisten waren, beschwerte sich nur 10%!

Wir haben also nicht mit einem technischen Problem zu tun, sondern mit einem technisch-wirtschaftlichen. Von so etwas hat eine Kommission aus Physikern naturgemäß keine Ahnung. Warum darf sie aber darüber bestimmen, ob man alle gewohnten Leuchtmittel abschafft, um der LED Marktzugang zu verschaffen?

Mit LED - vergessene Probleme werden lebendig

Im neuesten Licht-Heft findet sich ein Beitrag, den es nicht geben sollte. Es geht um Flimmern, und ich hatte gelernt, den gibt es bei der Beleuchtung nicht. Das war so etwa 1966 bei meiner zweiten Vorlesung über Lichttechnik. Der Professor erklärte uns, die Glühlampe sei zu faul, um den Änderungen der Stromversorgung zu folgen, und die Leuchtstofflampe zu schnell. Sie würde ihr Licht mit 100 Hz ändern. Und das könne kein menschliches Auge sehen. Stimmte zwar nicht, aber doch etwas: Wenn einer stur vor sich hinguckt und nichts in dem Raum sich bewegt, kann das Auge fast nie ein Flimmern empfinden. Wenn doch einer was empfindet? Der hat bestimmt was gegen Neonlampen, Pardon Leuchtstofflampen! Dass er was gegen Leuchtstofflampen hatte, weil sie flimmerten? Konnte nicht sein - bis man die Lösung hatte: das elektronische Vorschaltgerät. Jemand wies 1986 nach, dass etwa die Hälfte der Kopfschmerzen der Leute, die unter diesen Lampen arbeiteten, verschwanden, wenn man die Frequenz erhöhte.

Die Lösung wurde gegen Ende der 1960er Jahre erarbeitet und steht so etwa 40 Jahre industriell zur Verfügung. Dass niemand sie vorzuschreiben vermochte, ist der Autoindustrie zu verdanken. Die elektronischen Vorschaltgeräte haben nämlich eine nominelle Lebensdauer von 50.000 h, und die sind bei den Autobauern ziemlich bald um. Bei denen brennt das Licht durch. Somit hätten wir das Thema Flimmern zu den Akten gelegt. Nicht jeder arbeitet bei den Autobauern.

Der Vorgang ist übrigens typisch für die "Aufarbeitung" von Nutzerproblemen in der Lichttechnik. Tauchen welche auf, wird erst einmal darauf hingewiesen, dass das wohl subjektive Äußerungen sind. Gegen die kann man doch nichts unternehmen. Bei hartnäckigen Problemen, so z.B. behaupteten Wirkungen zur Krebsförderung durch Leuchtstofflampenlicht, lässt man Gutachten erstellen, bei denen schon der Titel dem Auftrag entspricht: "Über die angeblichen …" Ist das Problem nach Jahrzehnten immer noch ungelöst bzw. unbeantwortet, gibt es noch ein Gutachten. Ähnlich handelten auch die Klimatechniker. Nach deren Meinung waren die Beschwerden nur die Meinung von Nörglern u.ä. Anders als die Lichttechniker, lieferten sie die Lösung gleich mit: Einen Regler an die Wand nageln, der nicht regelt. Die Leute drehen daran und denken, es hat sich was getan. Fertig! Wie witzig!

Neu kann das Thema auch nicht mehr auftauchen, weil wir mit der LED eine fortschrittliche Technologie ins Haus bekommen haben, die nicht mit den Mängeln der alten Lichttechnologien (igitt!) verhaftet ist. Das hat die SCHEER-Kommission gerade zum besten gegeben, die die Risiken der LED für Mensch (und Tier?) bewerten sollte. Nach ihrer Meinung haben gesunde Menschen bei normaler Nutzung nichts zu befürchten. (hier)

Muss wohl stimmen, denn die SCHEER Kommission ist hochkarätig besetzt. Frau Prof. Ana Proykova (Vorsitzende) ist Physikprofessorin University of Sofia, Sofia, Bulgaria. Rodica Mariana Ion ist Full Professor of Nanomaterials an National Institute of R&D für Chemie and Petrochemie – ICECHIM, Bucharest, Romania Supervisor at Walachei University. Theodoros Samaras Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece. Alle haben sich irgendwie mit Nanomaterialien oder medizinischer Technik beschäftigt. Auf dem Gebiet der Lichttechnik sind sie bislang nicht aufgefallen. Vielleicht ändert sich das noch.

Was ist die endgültige Meinung der Kommission? Sinngemäß lautet diese, dass bei normaler Anwendung müssen gesunde Personen keine Gesundheitsrisiken befürchten. Allerdings „However, reversible biological effects in terms of flicker, dazzle, distraction and glare may occur.“ Klartext, das Licht kann Flimmern, verwirren (?), stören und blenden. Aber alles reversibel. Tut zwar weh, aber der Schemrz lässt nach. Ein Problem sind Kinder. Ein anderes Alte. Eigentlich sind die immer ein Problem. Wenn das Alles ist! Da sind wir aber fein heraus. Wir müssen nur noch Flicker messen lernen. Das ist alles! Das ist alles?

Wenn man die Aussagen der Kommission ernst nimmt und die noch verbliebenen Risiken wie "Blenden", "Stören" usw., müsste man bei jeder Gefährdungsbeurteilung in einem Betrieb von einer LED-Beleuchtung abraten. Was die Kommission für reversibel hält, ist eine Gesundheitsgefährdung. Dummerweise wird man keinem Betrieb erzählen können, was er machen soll stattdessen. Die EU verbietet mittlerweile fast alle Leuchtmittel außer LED. Für die (noch) nicht verbotenen entwickelt die Industrie keine Leuchten. Leuchtmittel brauchen zum Leuchten Leuchten. (Anm.: Neueste Entwicklungen in der Normung zeigen, dass LED die doch nicht brauchen. Denn sie sind selber eine Leuchte (hier). Toller Aufstieg von Laser über Lampe zur Leuchte.)

Hier liegt wohl des Pudels Kern begraben. Denn LED ist keine Technologie für nette, reiche Leute, die alles Geld der Welt ausgeben, nur um sie zu besitzen. Sie soll wirtschaftlich sein. Deswegen arbeiten sehr viele LEDs mit Pulsweitenmodulation (PWM), bei der das Licht immer für eine kurze Zeit ausgeht, auch wenn ungedimmt. (Das hatte ich in diesem Blog schonmal behandelt – hier und da). Noch schlimmer sieht es wohl mit treiberlosen LEDs aus. Die LED ist 20 Jahre nach ihrer Markteinführung als Leuchtmittel immer noch ein schlecht beherrschte Technik. Dass man damit Wunderbares erreichen kann, was mit anderen Leuchtmitteln kaum oder gar nicht erreichbar ist. ist kein Trost für Leute, die auf dem Wege zur Arbeit im Verkehr geblendet oder bei der Arbeit durch Flicker gestört werden.

Zum Vergleich der Wirkung: Bildschirme mit LED Hintergrundbeleuchtung sehen aus, als würden sie nicht flimmern. Solche mit PWM können in der Praxis bei 35% der Benutzer Beschwerden verursachen. Als die Bildschirme echte Flimmerkisten waren, beschwerte sich nur 10%!

Wir haben also nicht mit einem technischen Problem zu tun, sondern mit einem technisch-wirtschaftlichen. Von so etwas hat eine Kommission aus Physikern naturgemäß keine Ahnung. Warum darf sie aber darüber bestimmen, ob man alle gewohnten Leuchtmittel abschafft, um der LED Marktzugang zu verschaffen?

Es war mal ein Reetdachhaus …

Man stelle sich vor, jemand baut und gestaltet sich ein schickes Haus an der Ostsee, damit sich seine Gäste wohlfühlen. Tut das auch noch so gut, dass das Haus mehrere Preise bekommt. Mann muss allein für das Riet so etwa 60.000 € bezahlen und jährlich 500 € Aufschlag auf die Versicherung, weil das Zeug wie Zunder brennt. Die Gäste zahlen nicht nur einen hohen Preis, sie müssen sich auch mit der Tätigkeit einschränken, die jedem deutschen Mann in den Genen verankert ist, Grillen.

Das Haus besitzt einen wunderbaren Wintergarten, der auch im Sommer tolle Dienste leistet. Dort steht ein Esstisch mit einer Reihe von Kerzen darauf. Wenn man aber etwas deutlicher sehen will, macht man das Licht an, das wunderbar Strom spart. Und so sieht der Wintergarten dann aus:

Wie man damit Strom spart, muss ich wohl nicht erklären. In einer Woche wurde das Licht einige Sekunden eingeschaltet, bis die Kinder schrieen. Danach nochmal für eine Minute zum Fotografieren. (Anm.: Das Bild gibt das Grauen nicht annähernd wieder. Wer es erleben will, sollte sich so einen Kandelaber kaufen und über'n Esstisch hängen. Irre gemütlich und spart auch beim Gästeempfang. Die gehen gleich wieder.)

Lang lebe die LED - fragt sich, wie lang?

a

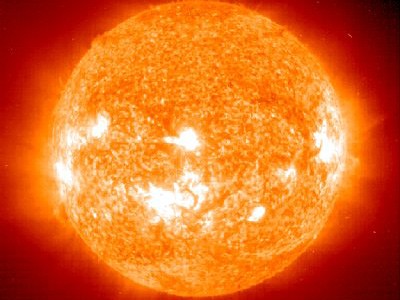

Es gibt Fragen, auf die gibt es Antworten. Idealerweise präzise 1. Mit der Lebensdauer von Lampen und Leuchtmitteln hatte man aber so seine Qual. Das wichtigste Leuchtmittel soll angeblich noch ein paar Milliarden Jahre halten. So etwa sieben. Und dann verglühen. D.h., sie platzt aus allen Nähten und fällt in sich zusammen. Wird ein weißer Zwerg und glimmt noch weiter vor sich hin. Kein Wunder, wenn der Hersteller keine allzu präzise Angaben darüber macht, wie ihre Lebensdauer ist. Ist die Sonne weg, wenn sie nur noch glimmt? Oder wenn sie gar nur noch Neutronen aussendet?

Techniker haben es da leichter, auch wenn ihre Weisheit weit hinter der des anderen Herstellers zurück hinkt. Heute habe ich einen tollen Artikel entdeckt, der mir - oder uns allen - die Lebensdauer von LED-Produkten verstehen helfen will. Helfen ist immer gut. Der Autor, ein Dozent für Licht & Messtechnik, will uns die Lebensdauerangaben richtig interpretieren helfen. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, wenn auf der Toilette die LED trotz 50.000 h Lebensdauer wieder mal ausgefallen ist. Aber Hand auf die Rolle, wer braucht Licht bei dem Geschäft?

Der Artikel fängt richtig rasant an: "Die rasante Verbreitung von LED-Lichtquellen und LED-Leuchten ist von verschiedenen Kriterien getrieben, die die LED in den meisten Anwendungsfällen zur besseren Wahl machen." Kriterien, die LED verbreiten? Supa! So gewinnt man gleich das Vertrauen des Lesers, der sofort vergisst, dass die LED von der EU-Kommission und von der Industrie als alternativlos ganz Europa aufgedrückt wurde. Du hast keine Wahl - also nutze sie. Dann geht es aber zur Sache:

Das habe ich mir gedacht. Die schreiben zwar immer 50.000 Stunden, aber das ist der einzige Standard, den es wohl gibt. Aber der Dozent verrät gleich mehr. Mit seiner nächsten Aussage hat er sich gleich tief in mein Herz eingearbeitet: "Die Lebensdauer von konventionellen Leuchten und Lampen wurde in der Vergangenheit üblicherweise mit der Anzahl der Betriebsstunden angegeben, nach welchen diese im Durchschnitt ausfallen." Demnach sind Leuchtstofflampen keine konventionellen Lampen. Was wohl eine konventionelle Leuchte ist? Bei Gaslaternen bin ich mir da nicht so sicher. Die alten Öllampen im Tempel von Belšazar brannten bis er das Menetekel an der Wand seines Palastes sah. Deren Lebensdauer wurde also in Äonen angegeben. Die Gaslaternen gehen nie aus. Eine Leuchte, die ausfallend wurde, habe ich auch nie erlebt. Nur Fackeln, ja, die fallen ziemlich schnell aus. Aber bei denen redet man nicht von Lebensdauer, sondern von einer Brenndauer. Ebenso bei Karbidlampen. Leuchte oder Lampe? Egal …

Wer da denkt, das wäre alles, muss sich noch wundern: "So galt für eine Standard-60-W-Glühlampe der Wert von 1000 Betriebsstunden als gesetzt." So kann man eine weltweite Kartellabsprache mit Sanktionen mit monatlicher Berechnung der Strafen für Hersteller, deren Lampen dem Gesetzt nicht gehorchen wollten, auch nennen. Chapeu!

Danach doziert der Dozent über eine Erhöhung der Betriebsstunden auf 20.000 an einem elektronischen Vorschaltgerät aufgrund der niedrigeren Schaltzyklen: "Die Annahme ist damit, dass die Lampe nach dieser Zeit kein Licht mehr abgibt." Da die Leute vermutlich zu doof sind, so etwas zu verstehen, also dass die Lampe einfach kein Licht abgibt, wenn die Lebensdauer um ist, hat er gleich eine Grafik eingeschoben. Die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen:

Das ist so etwa die ideale Lampe laut Goethe: "Sie könnten nichts Besseres erfinden, als wenn die Lampen ohne zu putzen brenneten." Ja, so ist die LED. Was ganz Besonderes. Der Dozent führt aus: "Ja höher die Stundenzahl ist, desto länger kann das Produkt also durchschnittlich betrieben werden." Auch supa! Leider stimmt das nicht für LED: "Für LED-Leuchten kann diese Annahme nicht mehr gelten. … Im Gegensatz zu konventionellen Leuchtmitteln erfolgt der Lichtstromrückgang nicht abrupt, sondern schleichend. Hauptursache dafür sind die hohen Temperaturen, durch die Fehlstellen im Halbleitermaterial entstehen." Ob das die Löcher sind, die ich einst als Student gelernt hatte? Echt, süper, dieses Diagramm! Wenn es bloß nur ein Leuchtmittel gäbe, das 50.000 h wie eine Eins brennt und dann AUS!

An dieser Stelle ist mir die Lust auf weitere tiefschürfende Erkenntnisse endgültig abhanden gekommen. Deswegen bin ich an das Ende gesprungen. Dort steht: "Bei der Leuchtenauswahl müssen die Angaben der Hersteller genau gelesen und interpretiert werden. Im Zweifelsfall sollte man lieber einmal mehr nachfragen als zu wenig." Das ist wahrlich eine echt präzise Beschreibung des aktuellen Zustands. Man muss Herstellerkataloge nicht nur genau lesen, sondern auch interpretieren. Und einmal mehr fragen: Warum brennt bei mir in der Werkstatt im Keller die LED nach ein paar Wochen durch, obwohl da 50.000 Stunden darauf steht?

(Wer es genauer haben will, wird hier fündig oder auch nicht: www.norka.de)

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025