Posts in Category: Farbe

100 Jahre V(λ)-Kurve - Das Jahrhundert des messbaren Lichtes

-

29.02.2024

In April 2024 ist das Jahrhundert um! Die V(λ)-Kurve wird 100 Jahre alt. Die Geschichte kennt nur wenige Kurven, die Geschichte gemacht haben. Diese hier hat Lichtgeschichte geschrieben. Nicht nur …

-

-

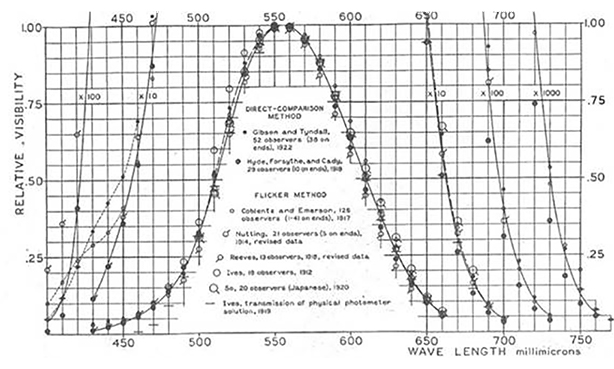

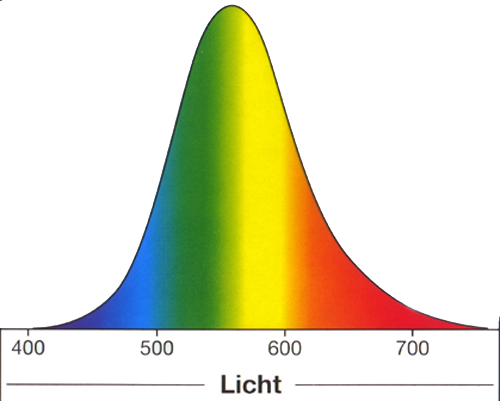

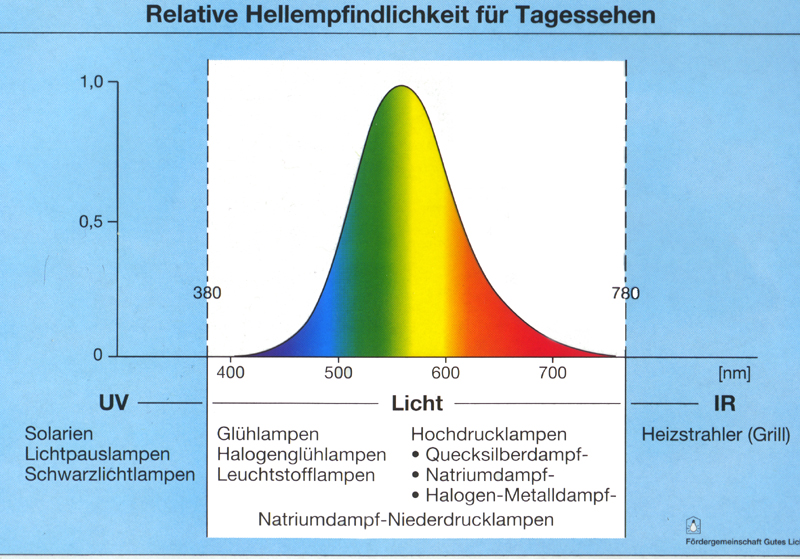

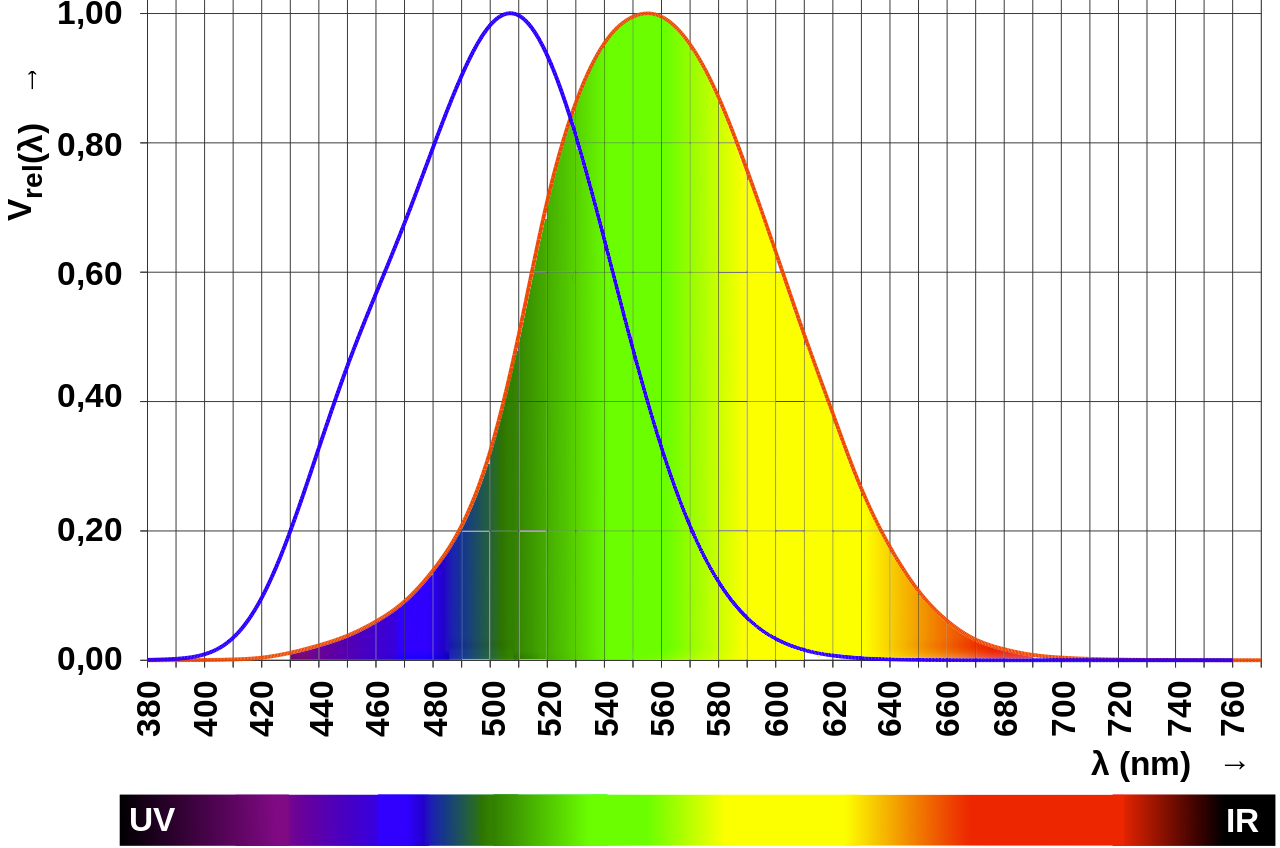

So kennt sie kaum jemand. In der Abbildung ist ihre Entstehungsgeschichte eingearbeitet. Sie sollte die relative Sichtbarkeit darstellen, also eine normierte Funktion, die anzeigt, die das menschliche Auge Lichter von blau bis rot bewertet. Ich habe einige hübschere Ausführungen der Kurve gezeichnet, die weniger wissenschaftlich aussehen, aber dafür attraktiver.

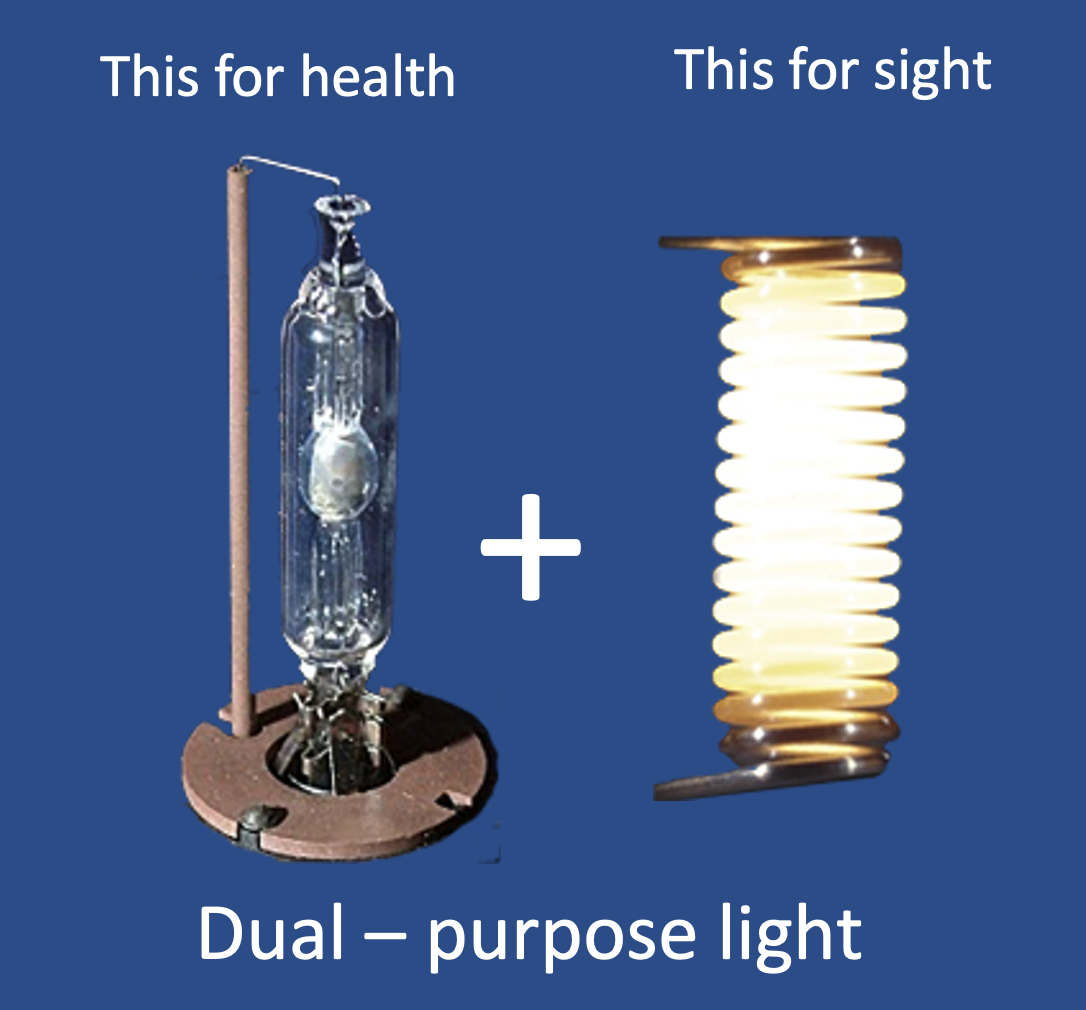

Sie hat Licht definiert und damit messbar gemacht. Damit ist die Grundlage dafür geschaffen, dass mit Lichtprodukten gehandelt wird. Und zwar weltweit. Wenn man heute auf einer Lampenverpackung liest "12W - 806 lm - 840" (Ra) und versteht, dass die gekaufte Lampe aus 12 W aufgenommener Leistung 806 lm Licht produziert und dies mit einem Farbwiedergabeindex von 80 - 89 bei einer Lichtfarbe von 4000K, dann ist es Verdienst dieser Kurve.

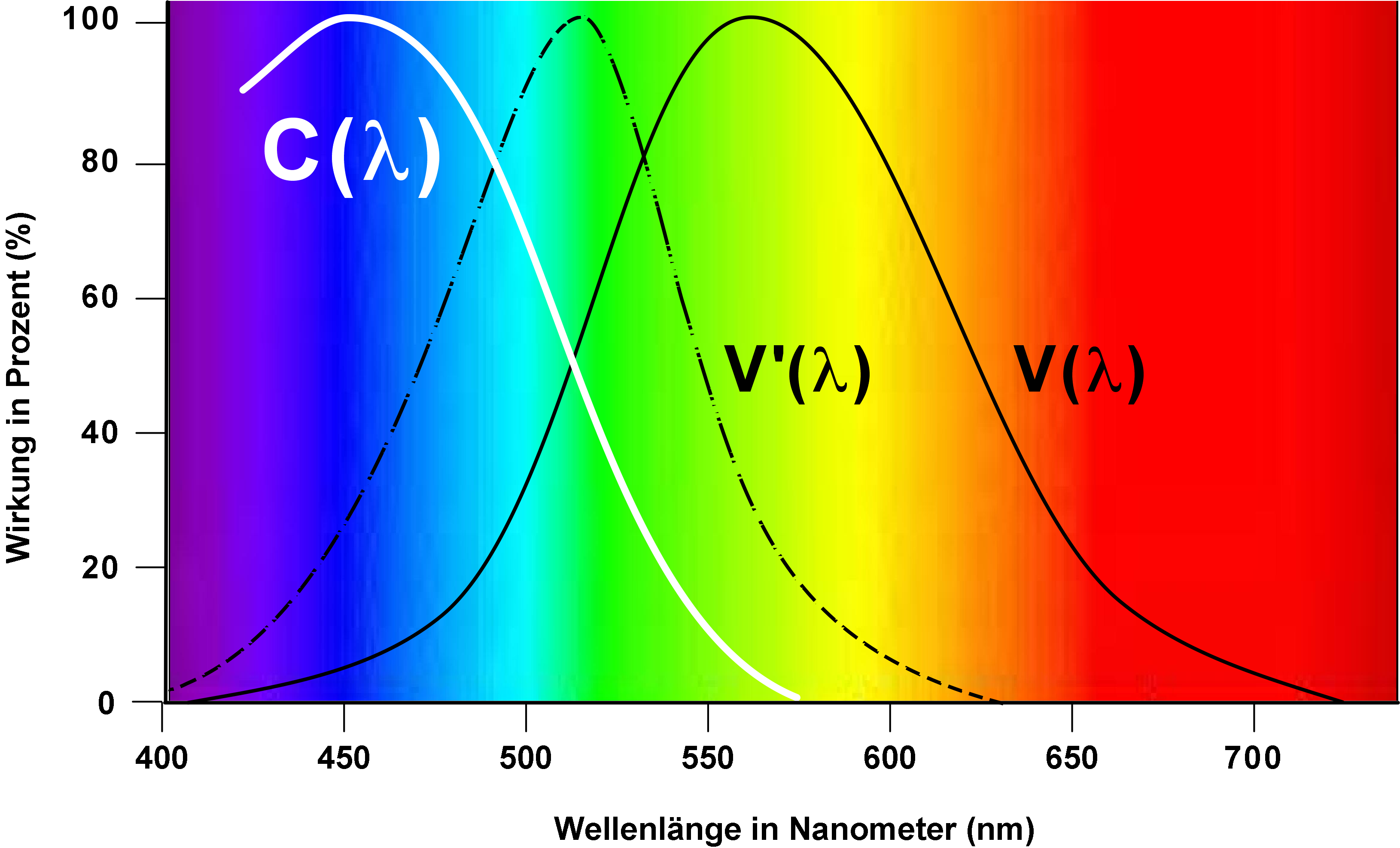

Sie bekam im Laufe der Jahre einen weitaus weniger prominenten Partner, der die Effizienz des Auges beim Nachtsehen bezeichnet. Das konnte aber nichts werden, weil die Lichtmacher ja das Helle bevorzugten. Der Partner unterscheidet sich im Namen durch einen Apostroph, wirklich nicht allzu auffällig: V'(λ). Und ist sehr deutlich freundlicher zu blauem Licht. Denn nachts sind die Katzen nicht grau, sondern wir sehen sie so, weil unsere nachtaktiven Sehzellen (Stäbchen) eben im Blauen empfindlicher sind.

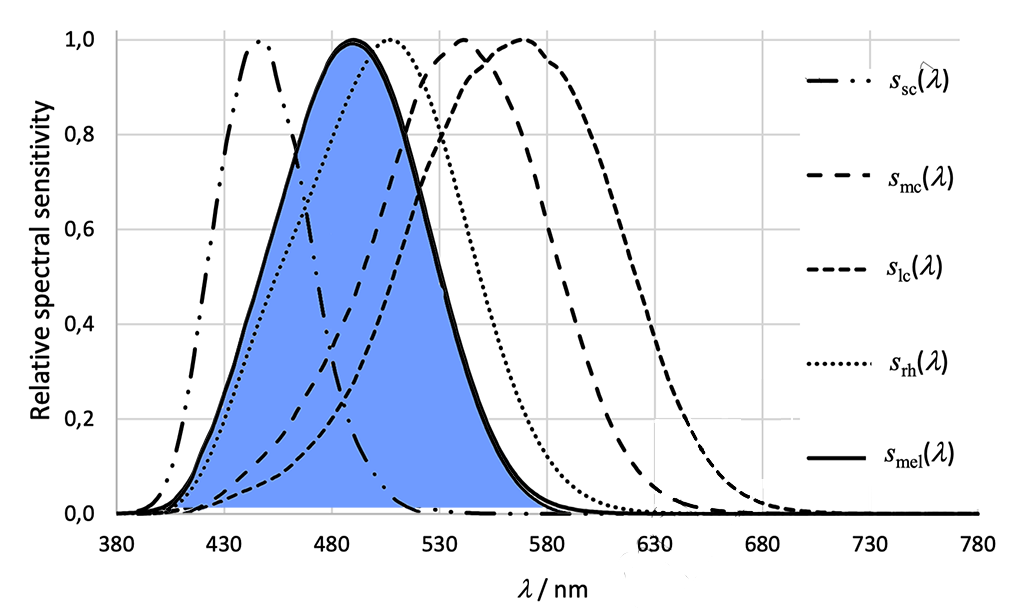

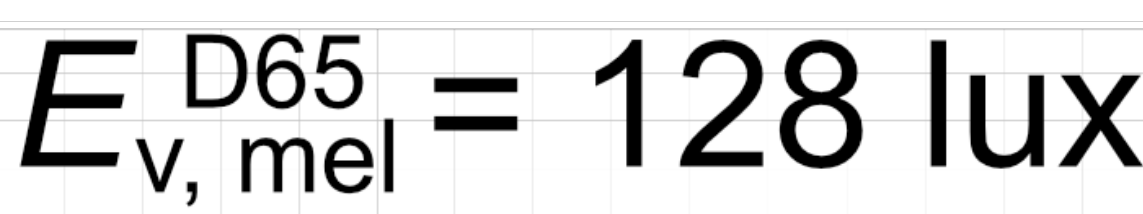

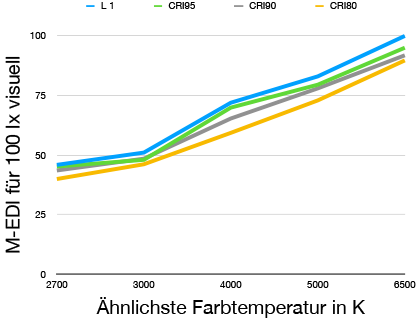

Das zweite Jahrhundert des definierten Lichts wird erleben, wie diese Kurve ihren Platz räumen wird einer neuen. Denn Mediziner haben im Jahr 2002 einen neuen Empfänger im Auge entdeckt, der das Blaue sogar mehr liebt als die Stäbchen. Diesem Empfänger wurde zu Beginn zugetraut, ziemlich eigenmächtig zu handeln. Daher berechnete man eine eigene Kurve, die man C(λ) nannte, C wie circadian. Denn die neue Kurve sollte anzeigen, wie Licht die Körperrhythmen des Menschen beherrscht. (Für Leute, die auf ihrem Computer den Buchstaben λ nicht finden können, heißt sie C-Lambda-Kurve.) Mittlerweile ist man übereingekommen, dass alle Empfänger im Auge ihr Scherflein dazu beitragen, das Melatonin im Blut zu senken oder das tunlichst zu vermeiden. Den Beitrag des neuen Empfängers nennt man deswegen melanopisch. Alle lichttechnischen Größen werden auch auf melanopisch berechnet und bekommen einen Index -mel. Die Kurve(n) der Zukunft habe ich unten skizziert.

Im zweiten Jahrhundert des messbar definierten Lichtes wird dieses zum einen am Tageslicht gemessen. Und zum anderen am Menschen. So werden alle "melanopischen" Größen, vom Lichtstrom bis zum Reflexionsgrad, auf das Spektrum des Tageslichts bezogen. Leider geht es da ohne etwas Normierung nicht. Die Basis ist D65 - D wie daylight und 65 wie 6504K - das ist der mittlere Sonnentag über Wien, allerdings ohne Sonne. Der "genormte" Mensch ist 32 Jahre alt. Ob er männlich ist wie bei der Festlegung der V(λ)-Kurve, weiß man nicht.

So wird künftig 500 lx (melanopisch) exakt 500 lx (visuell) entsprechen, wenn das Licht einer Lampe mit der Farbtemperatur 6504K in das Auge eines 32 Jahre alten Menschen trifft. Wenn sich dieser für ein warmes Licht erwärmt und daher eine (verbotene) Lampe benutzt, die ein gewisser Edison erfunden haben soll, bleiben von den 500 lx etwa 67 lx übrig, aber "tageslichäquivalent". Altert dieser Mensch und wird glücklich 75 und kauft sich eine neutralerweiße Lampe (4000K), kann er sich auf 80 mel-EDI freuen. Wer sich die Rechnung zutraut, kann hier und da mehr finden.

Die Berechnung ist zugegebenermaßen gewöhnungsbedürftig. Das umso mehr nach 100 Jahren, in denen sich das Licht als Helligkeit definiert hatte. Die neue Sicht besagt, dass die Gleichung Licht = Licht nur in der Physik gilt. Wenn man wahrnimmt, dass es ein Spektrum hat - und nicht nur weiß ist, wie seit Newton bekannt -, muss man anerkennen, dass die Wirkung des Lichts nicht so simpel ist. Wenn man auch anerkennt, dass Menschen unterschiedlich sind, muss man sich von den beinah zum Totem gewordenen 500 lx verabschieden. Im zweiten Jahrhundert des messbaren Lichts haben wir noch viel zu verstehen.

Vielleicht verstehen wir im dritten Jahrhundert den messbaren Umgang mit der Farbe. Dieser ist heute den Hohepristern der Farbenlehre vorbehalten. Ob man Licht mit der V(λ)-Kurve misst oder an seiner circadianen Wirkung, das so betrachtete Licht ist grau wie nachts die Katzen. Wie sich Farben auf den Menschen auswirken? Ich denke, das kennt fast jeder. Aber kaum jemand weiß, dass weder die Alten Griechen noch die Römer, deren Umwelt, die Ägäis und das Mittelmeer, vermutlich vom schönsten Blau der Natur beherrscht wird, kein Wort für diese Farbe hatten. Und das Blau des Druckers und das des Farbmetrikers bedeuten nicht dasselbe. Immerhin wissen wir, dass es unsere Hormone beeinflusst und daher tagsüber willkommen ist, aber nachts möglichst vermieden gehört.

Altersweisheit oder späte Einsicht?

-

_

27.02.2024

Es hat nur 111 Jahre gedauert. Aber es ist so weit! Die LiTG hat im November 2023 beschlossen, ihren Namen zu ändern. Auf Wikipedia heißt sie am 27. Februar 2024 noch Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e. V. Aber das kann sich ja noch ändern. Offiziell heißt sie aber Deutsche Gesellschaft für LichtTechnik + LichtGestaltung.

Damit soll das Ende einer Ära eingeläutet werden, in der die Sicht auf die Welt, die bekanntlich nur Licht vermitteln kann, nicht mehr parzelliert beackert wird. Mit dem Parzellieren meine ich die arbeitsteilige Behandlung von Wissen und Techniken, die uns das Erkennen unserer Umwelt ermöglichen sollen. So erkennen wir Dinge um uns herum durch ihre Gestalt, Helligkeit, Farbe und ihren Glanz. Zum Erfassen gehören noch mehr dazu, aber die haben mit Sehen nichts zu tun. Was ist der Beitrag von Lichttechnik zum Erleben der Umgebung?

Fangen wir von hinten an. Glanz… Was ist das eigentlich? Physikalisch gesehen ist Glanz "eine optische Eigenschaft einer Oberfläche, Licht ganz oder teilweise spiegelnd zu reflektieren." Damit ist eigentlich alles gesagt, was die Behandlung von Glanz in der Technik angeht. Man könnte nur dazu addieren, dass Glanz der Feind von Farbe ist. Denn glänzende Stellen sehen weiß aus. Glanz verhindert auch das Erkennen der Gestalt. Was sich hinter einer glänzenden Fassade verbirgt, erkennt man schlecht. Und eine glänzende Nase sieht weder beim Opernball noch in einer Frittenranch anziehend aus.

Indes das alles sagt nichts über die gesamte Wirkung von Glanz aus. Sie ist janusköpfig. Ein Portrait ohne Glanz auf den Augen zeigt meistens einen Toten. Würde jemand eine sechsstellige Summe für ein Auto hinlegen, das einem matt daher kommt? Kann die Lackindustrie existieren ohne Töpfe voller Farben, die Oberflächen funkeln lassen? Könnte ein Juwelier auch nur einen einzigen Diamanten verkaufen, der eine Oberfläche hätte wie ein Ziegelstein? Was wäre Weihnachten ohne Lametta?

_

Wenn man sich die Bedeutungen des Glanzes anguckt, die u.a. mit den besagten Wirkungen verbunden sind, erkennt man den Begriff Glanz noch deutlicher. Glänzende Aussichten …, eine glanzvolle Gala …, Hochglanzprospekte … Wer einer solch bedeutsamen Erscheinung nur eine Nebenrolle einräumt, dazu noch eine negative, kann nicht auf eine glänzende Zukunft hoffen. Die Lichttechnik beschäftigt sich vornehmlich mit der Physik des Ganzen und mit dem Vermeiden störender Wirkungen. Das Geschäft mit Glanz machen andere.

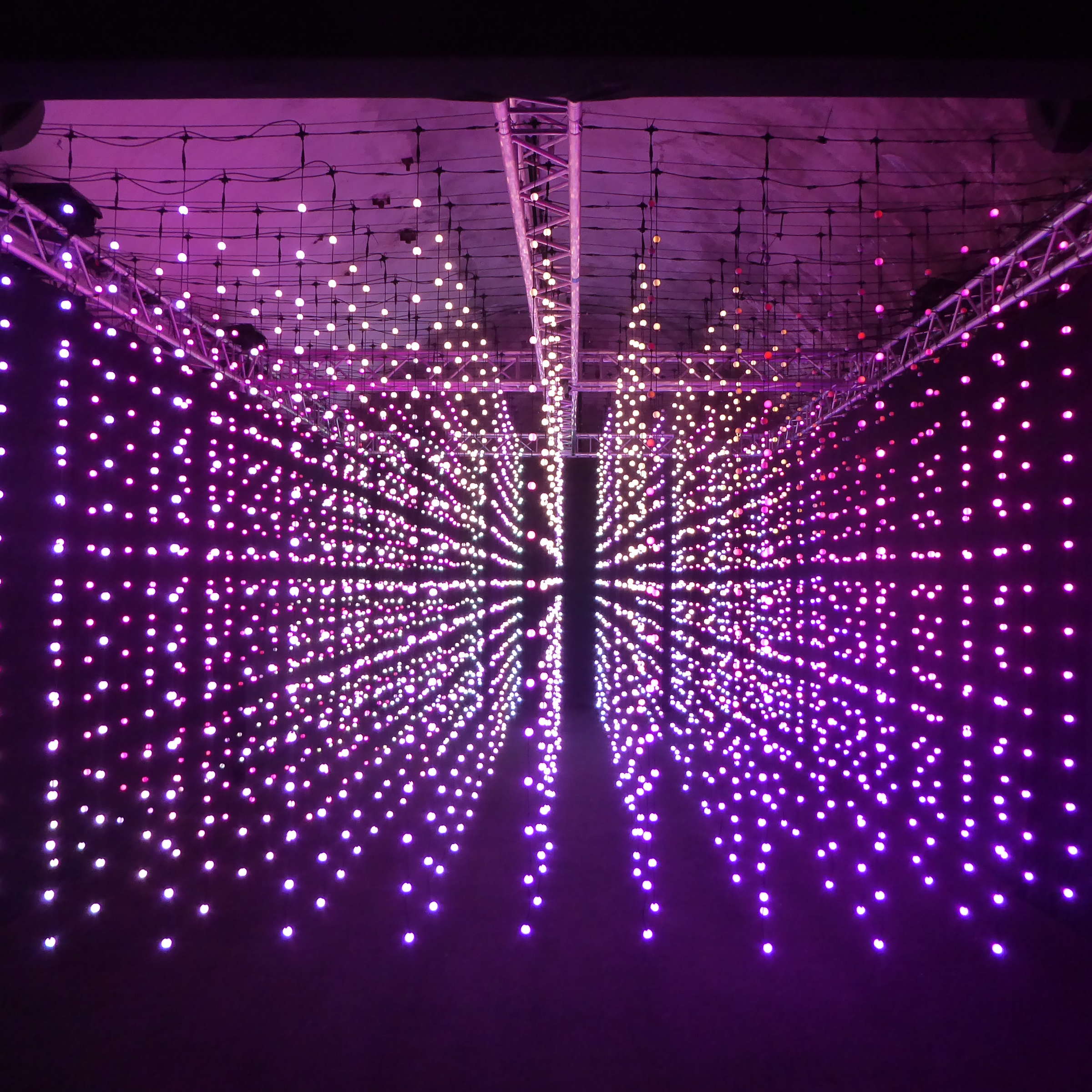

-

Gehen wir weiter nach hinten. Farbe! Es gibt nur wenige Menschen, die keine Farbe sehen. Vermutlich noch weniger Menschen wollen in einer farblosen Welt leben. Dennoch gehört die Farbenlehre in der Lichttechnik ins Nebenfach. Das hat einen sachlich wichtigen Grund. Denn die Beleuchtungstechnik für allgemeine Umgebungen will "farbneutral" sein. D.h. Farben sollen durch die beschienenen Objekte entstehen und nicht durch das Licht vorgezeichnet. Daher ist in der Beleuchtungstechnik das bevorzugte Licht weiß, was das immer heißen mag. Farbiges Licht benutzt man für beabsichtigte Effekte.

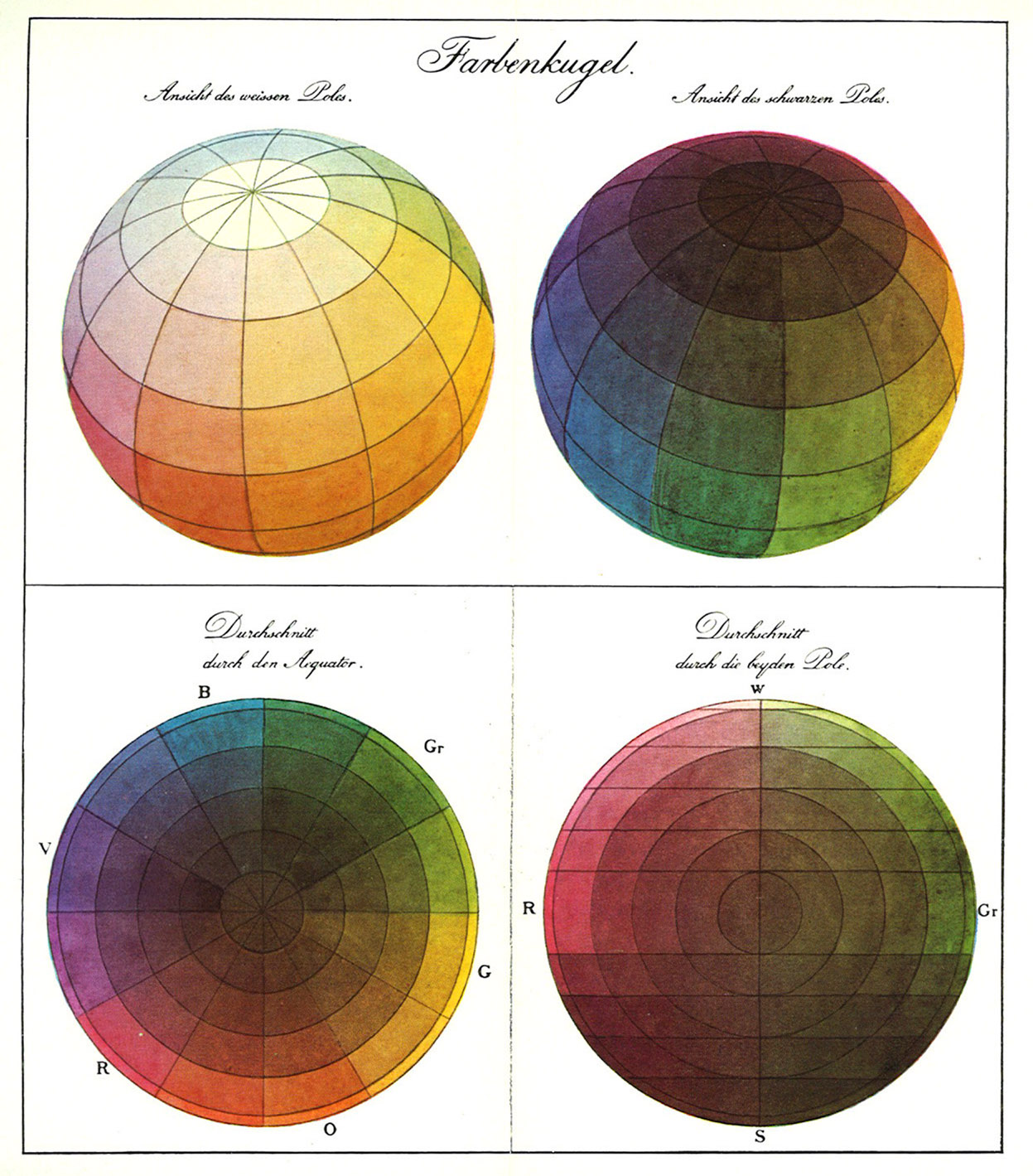

Der Umgang mit Farbe erfolgt noch arbeitsteiliger als der mit dem Glanz. Die Farbenlehre, also die Lehre von der Ordnung und Beschreibung von Farben, sowie deren Wirkung und Anwendung, ist nicht Thema einer Disziplin. Die Farbtheorie und Farbforschung beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen Untersuchung von Farben, z. B. mit der Entstehung von Farbempfindungen im Auge oder der physikalischen Beschaffenheit von Licht. Wenn man sich aber anguckt, was für Menschen sich damit beschäftigen und wie viele Farbsysteme es gibt, kann einem schwindlig werden. Den berühmtesten davon, einen J.W.v. Goethe, kennt man eigentlich als begnadeten Literaten. Er selbst hielt aber seine Farbenlehre als sein wichtigstes Werk. Bei einer weit weniger bekannten, aber nicht minder bedeutsamen Person, Manfred Richter, maßgeblicher Entwickler des DIN-Farbsystems, habe ich studiert. Im Gegensatz zu den beiden stand eine Frau, die ich gerne kennengelernt hätte, Eva Heller. Sie hat die Bedeutung von Farben im Alltag hervorgehoben und ein größeres Bewusstsein für ihre subtilen psychologischen Effekte geschaffen. Sie war vom Beruf Sozialwissenschaftlerin. Ansonsten war ihre Hauptbeschäftigung dieselbe wie bei Goethe, Literatin ("Beim nächsten Mann wird es anders")

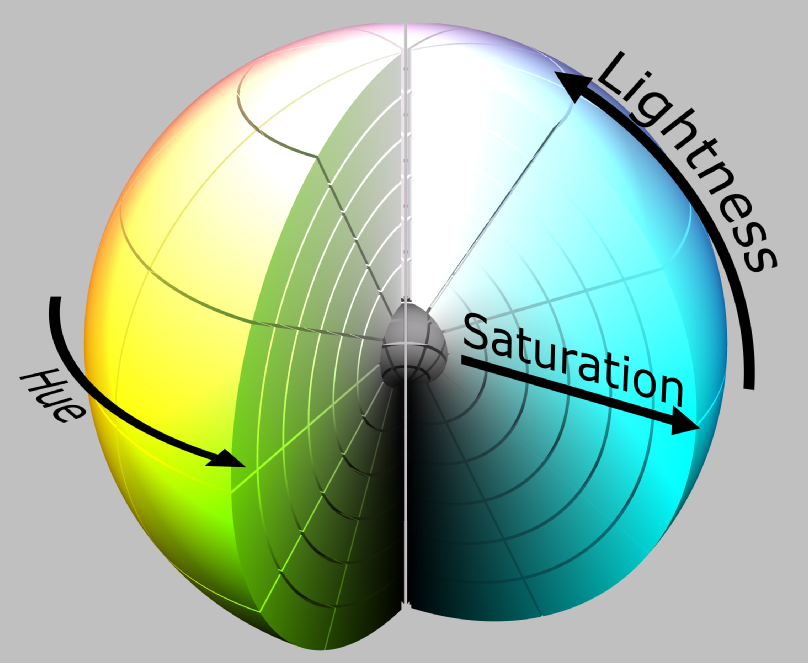

Bei den Farbsystemen und Farbmodellen mischen Technik, Wissenschaft und vielleicht auch Kultur mit. So ist es garantiert nicht die Physik, die Newton dazu bewegt hatte, im Regenbogen genau 7 Farben zu erkennen. Es sind unendlich viele. Farbsysteme, abstrakte Konzepte zur Organisation von Farben, bilden die Grundlage für Farbmodelle, also konkrete Anwendungen dieser Systeme in bestimmten Medien. Kein Wunder, dass es mehrere davon gibt.

Der Umgang in der Technik mit dieser Komplexität fällt indes ernüchternd aus. Die Beleuchtung soll Farben sichtbar machen. Der einstige Traum vor 100 Jahren, den ein gewisser Luckiesh geträumt hatte, ein künstliches Tageslicht zu schaffen, weil Menschen ein Recht darauf hätten, natürliche Farben zu sehen, ist ausgeträumt. Die Lichttechnik schlägt sich mit einem Konzept des Farbwiedergabeindex aus den 1960ern herum. Etwas Neueres lässt sich leider nicht in die Praxis bringen. An einem Mangel an Ideen liegt es nicht.

_

Bevor wir uns zum Hauptbetätigungsfeld der Lichttechnik begeben, der Helligkeit, noch ein Wort zu Gestalt. Das ist die Form der Dinge, die wir z.B. mit den Händen erfassen könnten. Man kann diese auch messen, weil sie physikalisch existiert. Ob diese Messung etwas bringt, sei dahingestellt. Wer anders denkt, kann sich z.B. daran machen, den David von Michelangelo mit dem Zollstock zu vermessen.

Wie nimmt einer den David wahr? Sehr unterschiedlich! Denn es gibt drei davon. Sie stehen in Florenz in drei Umgebungen. Der echte David muss wetterbedingt in ein Museum (Galleria dell’Accademia). Eine Kopie steht vor dem Palazzo Vecchio, die andere auf einem Sockel auf der Piazzale Michelangelo. Der letztere David ist aus Bronze, hat aber dieselbe Gestalt. Das Licht in der Galleria wechselt über den ganzen Tag. Zu später Zeit ist es auch elektrisch. Auf dem Palazzo Vecchio kann man von morgens bis abends einen David unter Tageslicht bewundern, zu später Zeit naturgemäß im Lichterschein der Cafes drumherum. Den David in Bronze sieht man vor dem Panorama der Stadt Florenz, aber gegen den Himmel. Wie David einst, vor einer Ziegelmauer lieblos aufgestellt, ausgesehen hat, will man besser nicht wissen. Ich zeige das Bild dennoch, damit es deutlich wird, was eines der wichtigsten Kunstwerke der Geschichte mit seiner Umgebung gewinnt oder verliert.

Welchen Anteil an den Eindrücken, die die Menschen erleben, bestimmt der Beitrag der Lichttechnik? Erleben sie nur das, was sie sehen? Die Bibelschüler, die Taliban, die Touristen auf dem Platz, die Kunstschüler?

Die Lichttechnik liefert zum einen die Technik, also die Lampen und Leuchten, und zum anderen die Sehleistung, das ist was man braucht, um etwas zu erkennen. Um David zu erleben, braucht man nur wenig davon. Wer hingegen Oberflächenfehler auf dem Blech suchen will, bevor es zum Auto wird, kann es ohne den Beitrag der Lichttechnik nicht. Wir verbringen aber unser Leben nicht in solchen Umgebungen und trennen nicht scharf zwischen einem Privatleben, wo uns wohlgeformte Produkte unter die Nase gehalten werden, wenn wir als Käufer auftreten, und einem Berufsleben, wo sich alles einer Leistung unterordnet. Schon gar nicht einer Sehleistung, von der niemand weiß, was sie ist, bis man den Faden durch die Öse ziehen muss.

-

Die Lichttechnik hat sich auf die Helligkeit konzentriert, die das Erkennen der Dinge ermöglicht bzw. erleichtert. Diese Aufgabe ist keine Kleinigkeit. Vielmehr hat sie mit dem Beitrag dazu Industriegeschichte geschrieben. Allerdings musste man zu diesem Zweck erstens von den Umgebungen für das Privatleben verabschieden. So gehört der Bereich "Wohnraumleuchten" nicht zum harten Bereich von Lichttechnik. Die Unternehmen, die auf dem Gebiet tätig sind, dürfen sich Leuchtmittel kaufen und diese in ihre Produkte einbauen, die man verächtlich als Lichttöter bezeichnet. Die Normen der Lichttechnik sparen diesen Bereich aus: „Die Gestaltung der Beleuchtung lässt sich nicht in Richtlinien festlegen.“, sagte DIN 5035-1 von 1979.

Von dem Rest der Nichtwohngebäude will man auch nicht alles wissen. Die dort angesiedelten Räume werden in zwei Gruppen geteilt: sog. stimmungsbetonte Räume und … (Ich lästere oft, das seien stimmungstötende Räume). Dementsprechend unterschiedlich fällt der normative Rat aus, an dem die LiTG seit etwa 1935 beteiligt war: „In den stimmungsbetonten Räumen spielen gestalterische Gesichtspunkte und solche der Behaglichkeit eine Rolle.“, hieß es in der Norm. Wie man bei solchen Räumen gestalterische Gesichtspunkte behandelt, umschreibt, regelt…? Fehlanzeige. Das überließ man an ungenannte andere. Gestalterische Aspekte und Behaglichkeit spielen in Arbeitsräumen keine Rolle.

Und man sah die Hauptaufgabe darin, die Arbeitsräume zu beglücken: "In Arbeitsräumen muß die Beleuchtung eines müheloses Erkennen der Sehobjekte ermöglichen." Man konnte übrigens mühelos erkennen, was für Künstler da am Werk waren.

Just darum geht es im 112. Lebensjahr der LiTG. Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer arbeitet am Computer und pfeift auf die Sehleistung. Für viele von ihnen bietet die Beleuchtung das Gegenteil von Sehleistung - Störungen des Sehens. Zudem ist die einst wohlbegründete Trennung zwischen dem Arbeitsraum und dem Wohnraum unwiderbringlich entfallen. Viele Arbeitgeber kämpfen darum, ihre Angestellten in die Büros zu locken.

-

Sollen die Leute doch mit ihren geliebten Wohnraumleuchten glücklich werden! Leider war es dem nie so, dass Menschen in ihrer Wohnumgebung auf eine hohe Sehleistung verzichten konnten, während sie in ihrer Arbeitsumgebung diese unbedingt gebraucht hätten. Die Trennung war nur durch den Marktsegment bedingt, den bestimmte Firmen bedienen wollten. Auch in Wohnbereichen braucht man funktionelle Leuchten. Sie dürfen nur nicht nach lieblos gebogenem Blech ausschauen. In diesem Zusammenhang sagte einst ein bekannter Leuchtenentwickler seufzend: "Loch an der Decke braucht kein Design."

Die Namensänderung der LiTG bedeutet nichts anderes als die Anerkennung der Sachlage: Wir brauchen Lichtprodukte von 100% dekorativ bis 100% funktional. Dass man so etwas nicht normativ regeln kann, ist nur der Phantasiearmut der einstigen Protagonisten zu verdanken. Es geht. Nur nicht so, wie es gemacht wurde.

_

Frische, natürliche Farben sehen - Chorizo gefällig?

-

09.08.2022

Vor ein paar Tagen hatte ich erläutert, warum Weltraumbilder deepfake sind (hier). Und warum es keine Farben gíbt. Wir sehen sie zwar alle, merken aber selten, dass sie immer anders sind. Das hat sich die Natur gut eingerichtet als Konstanzphänomen.

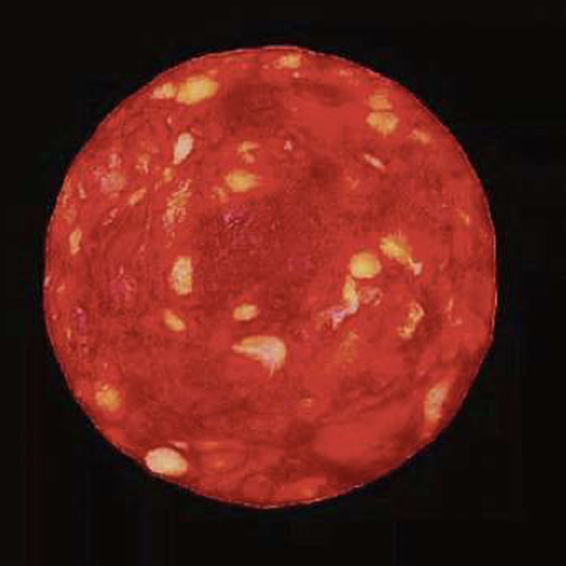

Das Bild, das ich zum Anlass genommen hatte, das von dem neuen James Webb Teleskop, hat einen Wissenschaftler so geärgert, dass er als ein neues Bild vom James Webb ein bekanntes der Welt unterjubeln wollte. Das nennt sich Chorizo und ist eine scharfe Wurst.

Allerdings sind die Farben genauso echt wie die vom Webb. Das haben die Farben so an sich. Wie man dennoch Wurstlicht so macht, dass der Wurstkäufer nicht betrogen werden kann, wird hier erklärt. Wem das zu wissenschaftlich ist, soll nach Dänemark fahren und sich ein dänisches Hot Dog eintüten lassen. Die Wurst darin ist echt rot. Sie darf aber nur in Dänemark so verkauft werden. (Vorsicht: auch dieses Bild zeigt nicht die Farbe von Pølser unter der Sonne Dänemarks trotz mehrfachen Photoshoppens.)

Brühwurst-Index und dessen Entwicklung

-

25.07.2022

Den meisten Menschen auf der Welt wurde er vorenthalten, der Brühwurst-Index Rff. Dabei ist er von elementarer Bedeutung wie, sagen wir mal, die Mondlandung. Oder mehr. Denn kein Mensch würde heute anders leben, wenn die Amerikaner die Mondlandung einst gefakt hätten, statt das Leben von drei Helden in Gefahr zu bringen, von Mann auf dem Mond gemeuchelt zu werden, der nur seine Ruhe haben wollte. Ohne den Brühwurst-Index lebt sich`s aber schlechter.

Der Index folgt dem Brühwurst-Modell, und das Modell wurde entwickelt, um dem deutschen Verbraucher davor zu schützen, dass ihm Gammelfleisch als lecker-frische Gaumenfreude vorgesetzt wird. Andererseits würden alle Leckereien wie Gammelfleisch aussehen, wenn man sie mit einer Lampe beleuchtet, deren Farbwiedergabe für die Menschen im Büro gut genug sein soll. Man stelle sich vor, eine Lampe, die bei den Farben rechts nur einen Index von Ra = 80 erreicht, hängt über einem saftigen Steak. Selbst bei einer Wiedergabe aller Farben in bester Manier würde man lieber eine dänische Rotwurst bevorzugen. Die darf aber in Deutschland nicht verkauft werden. Daher die Mühe mit dem Brühwurst-Index. Darf man statt die Wurst rot zu färben einfach eine rote Lampe über die Brühwurst hängen, die rot leuchtet?

Die Testfarben sind vermutlich deswegen so elegant gewählt worden, weil man die Farben in den Mädchenkammern von Hedwig Courths Mahler milieugerecht wiedergeben wollte. Bei lebendig-frischen Farben wären ansonsten wohl alle Lampen durchgefallen. Mir ist im wahren Leben Asterviolett nie begegnet, Fliederviolett noch weniger. Und Senfgelb sieht bestenfalls wie Senf aus nach der Verdauung.

Man hat zunächst versucht, eine Täuschung des Wurstessers durch eine farbige Beleuchtung mit einer DIN-Norm zu verhindern. Diese Norm hieß DIN 10504 "Lampen für die Beleuchtung von Fleisch und Fleischerzeugnissen". Sie wurde im Sommer 1996 veröffentlicht. Sie tanzte zwar mehr als einen Sommer, aber dennoch war ihr Leben kurz für einen DIN-Norm. Sie wurde 2006 ersatzlos zurückgezogen. Begründung: da gerade im Bereich der menschlichen Wahrnehmung subjektive Wertungen nicht auszuschließen sind und daher ein objektiver Empfehlungsrahmen im Sinne einer DIN- Norm schwerlich unumstritten bleiben könne … Bei der Begründung wüsste ich allerdings eine Menge Normen, die man sofort zurückziehen müsste. Denn menschliche Wahrnehmungen bestehen nur aus subjektiven Wertungen. Sonst hießen sie Faktencheck oder ähnlich.

Um das Ganze auf eine objektive Basis zu stellen, wurde an der Uni München eine Arbeit "zur Erlangung der tiermedizinischen Doktorwürde" ausgeschrieben mit dem Titel "… Farbbeurteilung unter verschiedenen Beleuchtungssystemen an ausgewählten Brühwurstprodukten …". Die Autorin Marie-Luise Sonja Wieser darf sich aufgrund dieser Arbeit ihrer tiermedizinischen Doktorwürde rühmen. Ihr letzter Satz vor der Zusammenfassung "Der Einsatz zweier übereinander gelegter Farbfilter scheint eine Verbrauchertäuschung durch die weniger „plumpe“ Beleuchtung einfacher möglich zu machen. Die Idee der Entwicklung einer DIN sollte wieder aufgegriffen werden und die Verwendung zweier Farbfilter übereinander untersagen." (komplette Arbeit hier, wie man Farbe von Fleisch misst auch hier, aber ganz gründlich)

High Noon oder täglich Scirocco - vom Konzept einer künstlichen Lebenswelt

-

25.07.2022

Menschen, die sich z.B. in einem Großraumbüro unwohl fühlen, suchen die Lösung ihrer Probleme beim nächsten Verantwortlichen, den sie dafür halten. Zu allererst trifft es die Haustechnik. Das sind Männer, die vor Bildschirmen sitzen und die Klimaanlage kontrollieren. Die tun ihr Bestes. Leider ist das Beste, was sie können, nie genug. Außer an heißen Sommertagen, wo alle nur ein wichtiges Bedürfnis haben. Kühle! An solchen Tagen kommt keiner auf die Idee, auf die Beleuchtung zu schimpfen. Die ist meistens aus. Sie kommt an die Reihe, wenn sich der Herbst meldet. Und egal bei welchem Wetter, man schimpft über Lärm im Büro. Seit Generationen sind Akustiker eifrig dabei, die Probleme zu lösen. Wenn sie noch nicht gestorben sind, lösen sie auch morgen noch …

Selten kommt jemand auf die Idee, dass die Schöpfer unserer Probleme von heute schon längst gestorben sind, aber nicht ihre Vorstellungen. Diese überleben ihre Väter (Mütter waren es mehrheitlich nicht, weil alle Ingeniere waren) unbemerkt, als lästiges Erbe sozusagen. Eine solche Vorstellung feiert fröhliche Urständ in Form von Empfehlungen zu gesundem Licht im Innenraum, geschrieben von einer hochkarätigen Gruppe von Medizinern (hier). Sie fordern tagsüber ein Minimum an Licht, das ins Auge geht. Und das Maß dazu ist das Tageslicht. Ist das etwa ein Problem?

Ganz und gar nicht. Denn die Vorstellung, mit Tageslicht eine gesunde Umgebung zu schaffen, stammt auf dem späten 19. Jahrhundert und wurde von den Progressiven entwickelt. Diese wurden angetrieben durch die verdüsterten Städte wie Manchester oder New York in der Spätphase der industriellen Revolution, aus denen übrigen Marx und Engels den Kommunismus entwickelten. Das Tageslicht sollte Wohn- wie Arbeitsstätten erleuchten.

Leider stellte man schnell fest, dass es gar nicht so einfach ist, das gesunde Tageslicht in die Räume zu locken. Denn der Ruß und Rauch, die die Städte verdunkelten, machten auch vor den Fenstern kein Halt. Sie waren bald dicht. Und UV-Licht, das gesund sein sollte, machte im Winter sowieso einen Bogen um New York, Chicago oder London. Ergo? Wir bilden den Tag im Innenraum mit Lampen nach. Es fragt sich welchen? Die Antwort, die der Spiritus Rector der ganzen Idee, Matthew Luckiesh, fand, unterscheidet sich nur wenige Grad Kelvin von der heutigen Lösung. Luckiesh, Leiter des Entwicklungslabors von General Electric zu Beginn des 20. Jahrhunderts, setzte der Lichttechnik das Ziel, den mittleren Sommertag zu simulieren. Und das rund um die Uhr. Dieser hätte eine Farbtemperatur von 6300 K, so nach dem Augenmediziner Höfling. Die heutigen Mediziner, allesamt Chronobiologen, machen ein Tageslichtäquivalent D65 zum Maßstab. Dessen Farbtemperatur beträgt 6504 K. Und danach werden alle melanopischen Beleuchtungswerte berechnet.

Theorie beiseite, was sagt die Praxis? Höfling hat vor über 40 Jahren festgestellt, dass dieses Tageslicht keineswegs den Tageslichtverhältnissen im Raum entspricht. Er spricht davon, der Volksmund hätte die Lampen als zu blau, kalkig und leichenfarbig empfunden. Soll etwa das gesunde Licht für die Zukunft sein?

Das Problem liegt darin, dass das Tageslicht extrem veränderlich ist. Auch dessen Verschwinden, die Nacht, hat eine Bedeutung, die schon in der Bibel zu Beginn der Schöpfungsgeschichte steht "Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis 5 und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag." Können wir dies nachbilden?

Mag sein. Wir müssen aber noch mehr nachbilden, wenn die künstliche Umgebung perfekt sein soll. Was das bedeutet, hatte ein gewisser Weber, Autor von "Praktische Erfahrungen bei fensterlosen Arbeitsräumen" im Jahre 1969 so dargestellt: "… richtige Dosierung folgender Reize: Eine Luftbewegung durch die Klimaanlage, akustische Reize durch die Maschinen, stärkere optische Gestaltung durch die Farbgestaltung sowie letztlich durch die Tätigkeit am Arbeitsplatz selbst." Ergo, wir müssen nicht nur den mittleren Sommertag, leider mit bewölktem Himmel und diffusem Licht, simulieren, sondern auch Umweltreize durch Maschinengeräusche. Wie man dabei vorgeht, wüsste ich sehr gerne. Noch schöner wäre es zu wissen, wie man durch farbige Umweltgestaltung den Blick in die Natur ersetzen soll. Leider ist der Autor der Weisheiten verstorben, ohne die Lösung zu verraten.

Wer heute seine Probleme mit der Arbeitsumgebung gelöst oder gemildert haben möchte, muss sich die Vorwahl vom Himmel besorgen (oder vielleicht von dem wärmeren Teil davon). Wer, was, wann verzapft hat, kann ich bei Licht gut verorten. Bei dem Rest geht es weniger gut. O Herr, gib uns unser täglich Scirocco! Begleitet durch Geräusche einer Nähmaschine oder Windmühle.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025