Posts in Category: Allgemein

Viel Licht, um nichts zu sehen?

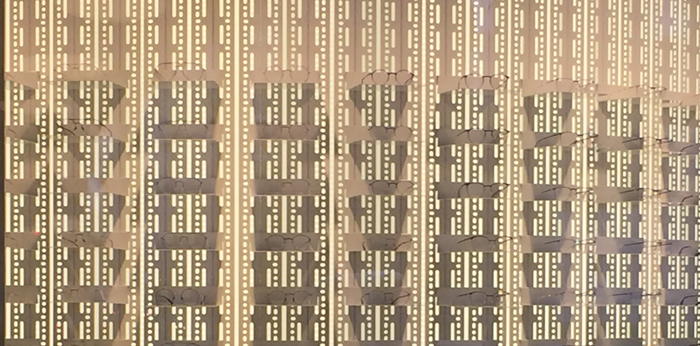

Das hier abgebildete Objekt nimmt in voller Größe das Schaufenster eines Geschäfts ein. Es ist sehr gut beleuchtet. Die Frage ist, was man durch die Beleuchtung sehen soll außer, dass eine Art Lochmuster vorliegt.

Des Rätsels Lösung: Auch wenn man alle Waren kauft, die hier ausgestellt sind, nützt das beste Licht nicht, die Sehobjekte zu erkennen und nicht das DrumHerum! Hier stellt ein Optiker seine Ware, Brillen, vor. Übrigens, Brillengeschäfte, auch die hoch professionell aufgemachten, sind eine Fundgrube für schlechte optische Gestaltung. Der Gegensatz zwischen deren Gestalter und dem armen Bürger, der sein Wohnzimmer verhunzt, besteht darin, dass der Optiker seine Ware als Werkzeug zum Sehen anpreist. Sehen helfen, ist sein Produkt und sein studierter Beruf. Nicht sehr überzeugend …

Kandil oder Candle - Lichterzauber der ewigsten Stadt

Heute las ich im neuen Licht-Heft über das Treffen von Lichtdesignern auf der Insel Kea. Bis heute war mir die Insel nur als derjenige Ort bekannt, wo die Betrüger wohnten. Sie sollten dem Apollon sein Gold vorenthalten haben, indem sie anstelle Goldmünzen vergoldete an den lieben Gott schickten. Apollon soll daraufhin ihre Insel zerstört haben. Götter können grausam sein.

Heute las ich im neuen Licht-Heft über das Treffen von Lichtdesignern auf der Insel Kea. Bis heute war mir die Insel nur als derjenige Ort bekannt, wo die Betrüger wohnten. Sie sollten dem Apollon sein Gold vorenthalten haben, indem sie anstelle Goldmünzen vergoldete an den lieben Gott schickten. Apollon soll daraufhin ihre Insel zerstört haben. Götter können grausam sein.

Die Story hat viele Fehler. Erst mal war es die Insel Sifnos, wo das Gold her kam. Den Sifnosianern soll auch nicht das ganze Eiland zerstört worden sein, sondern nur die Gold- und Silberminen unter Wasser gesetzt. Man munkelt, die hätten zu tief gebohrt und sich so die Ägäis ins Land geholt. Dennoch blieb mir die Sache mit dem Vergolden und Lichtdesign in Erinnerung. Denn manch eine Installation zaubert etwas in die Landschaft, die nach Sonnenaufgang nicht mehr zu sehen ist. Kunst oder Betrug?

Mit Lichtdesign war ich als Kleinkind aufgewachsen. Natürlich hieß die damals nicht so. Kandil war der Name. Das ist die Bezeichnung von heiligen Nächten im Islam, die sich seit dem dritten Jahrhundert nach Mohammed eingebürgert haben. An solchen Nächten hängte man früher wohl Kerzen oder Öllampen an die Minarette. Daher der Name, Kandil heißt so viel wie Kandelaber. Und die Ähnlichkeit mit candle ist wohl nicht Zufall. Zu meiner Kindheit war es schon elektrisch Licht, das die Plattformen an den Minaretten himmlisch leuchten ließ. An solchen Abenden machten die ihrem Namen alle Ehre. Denn Minarett heißt so viel wie Leuchtturm bzw. Ort des Lichts.

Die Moscheen der Sultane hatten bis zu sechs Minaretts mit bis zu drei Plattformen – umlaufende Balkone. Die waren für uns nicht sichtbar, weil unser Haus an einem Nordhang eines Tals am Bosporus stand. Wir sahen nur unsere Moschee mit zwei Minaretts. Die anderen sah man, wenn man zum Wasser ging. Die Stadt war mit feinen Lichtern geschmückt. Kandil!

Eines Abends sahen wir etwas nie Dagewesenes. Die friedlichste Burg der Weltgeschichte leuchtete in seinem Lichterglanz. Die war 1453 gebaut worden und nur für wenige Monate mit Soldaten besetzt. Vor ihr liegen die mächtigsten Geschütze ihrer Zeit, aus denen aber in 564 Jahren nur ein einziger Schuss abgegeben wurde. Seitdem liegt die riesige Festung da und entzog sich immer bei Sonnenuntergang unseren Augen. Eines Tages nicht mehr. Sie wird seitdem regelmäßig „illuminiert“.

Heute bin ich nur noch ein oder zwei Mal im Jahr dort. Wo einst einige hundert Kandil eine wunderbare Skyline hinzauberten, verwandeln hunderttausende LED, Scheinwerfer, Lichterketten u.v.am. die gesamte Stadt in visuelles Chaos. Dieses verrät die wahren Ziele der angeblichen religiösen Ereiferer: Bei Sonnenuntergang treten jetzt die Moscheen in den Hintergrund, während der Kommerz grell aufleuchtet. (Bild vom 27.12.2016)

Ich denke, auf der Tagung der Dark Sky Association wäre ich besser aufgehoben als auf Kea.

Farbe bekennen - Farbe erkennen - Aber wie denn?

Man stelle sich vor: eine ehrwürdige alte technisch-wissenschaftliche Gesellschaft beglückt einen mit allerlei Wissen - und das Wichtigste bleibt nicht nur außen vor, sondern wird an etwas gemessen, was verboten ist. Die Rede ist vom Erkennen von Farben. Jeder normal denkende Mensch würde denken, dies, das Wahrnehmen von Farben, wäre das Ziel einer Beleuchtung, wenn nicht das einzige, das wichtigste Ziel.

So kann man sich irren. Zum einen ist das Ziel der Beleuchtung nur, eine Sehleistung zu erzeugen. Die ist aber dummerweise nicht so definiert, dass jemand damit etwas anfangen könnte: laut "Internationales Wörterbuch der Lichttechnik” wird sie als “Leistung des visuellen Systems, wie sie beispielsweise durch die Geschwindigkeit und die Genauigkeit gemessen wird, mit welcher eine Sehaufgabe gelöst wird” definiert. Also sehr vage. Und was ist die Sehaufgabe? Man kann sich die passende aussuchen: Sehschärfe, Unterschieds- oder Formempfindlichkeit, Wahrnehmungs- oder Akkommodationsgeschwindigkeit … Aber nie Farberkennen!

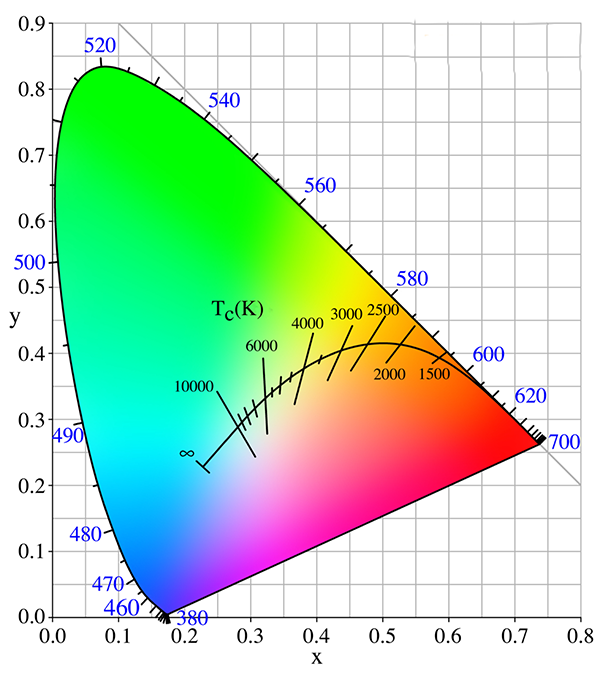

Will man das Farberkennen als eine Art Sehleistung ansehen, müsste man sich Gedanken um die Farbe machen. Zwar ist jedem bekannt, dass in Töpfen aus dem Farbenregal im Bauhaus Substanzen befinden, die sich Farbe nennen - und sogar eine Nummer haben (RAL XXXX). Etwa genauso bekannt ist aber, dass ein damit angestrichenes Brett im Garten anders aussieht als in der Küche. Warum hat der Lack aber dennoch eine vierstellige Nummer, die sich nicht ändert? Das liegt an der Messung der "Farbe" unter Standardbedingungen und mit Standardlichtquellen.

Und wie kann man beziffern, ob eine bestimmte andere Lichtquelle die Farbe meines Bretts richtig erkennen hilft? Dafür gibt es den "allgemeinen Farbwiedergabeindex" Ra, den man in Beleuchtungsnormen wie DIN EN 12464-1 oder auf jeder Lampe finden kann. Sie kann maximal 100 betragen, woraus viele Zeitgenossen so etwas wie eine Prozentzahl ablesen. Stimmt dummerweise nicht. Und Ra kann sogar negativ sein, um die unterirdische Güte der Lampe deutlich zu erkennen zu geben.

Die 100 bezieht sich auf die Wiedergabe von 14 Farbmustern unter einer Standardbeleuchtung. Dummerweise gibt es nur - man müsste eher sagen, überflüssigerweise - zwei davon. Eine ist die Glühlampe, die andere ist das (simulierte) Tageslicht. Wer also eine Lampe kaufen möchte, auf dass die Möbel seiner Wohnung und die Klamotten des Partners, ich denke, eher Partnerin, so erscheinen mögen, wie ihre RAL-Nummer angibt, hat nicht nur ein Problem.

Seinem Wunsch stehen gleich mehrere Hindernisse entgegen. Der "Standard", die Glühlampe, ist in der EU verboten. Der andere "Standard", das Tageslicht, kommt nur gefiltert in den Raum. Und wären sie da, würde man sich nicht unbedingt über ihre satten Farben freuen, weil ein Ra von 100 heißt noch lange nicht, dass gesättigte Farben wiedergegeben werden. Die 14 Farbmuster enthalten nur Pastellfarben. Ach ja, die Farbmuster sind auch verloren. Niemand weiß, wo die sind!

Wenn einer bei dieser Erzählung an eine Räuberpistole denkt, sollte sich hüten, dies laut kundzutun. Es stimmt alles - d.h., ich meine, es ist nicht nur etwas faul im Staate Dänemark, sondern erst richtich in der Lichttechnik. Und wer etwas von "naturgetreuen" Farben liest, sollte das Machwerk gleich in die Tonne stopfen. Naturgetreue Farben gibt es leider nur in der Werbung. Und nichts ist so künstlich wie die.

Licht im Zentrum - Nein Luft - Nein Akustik - Wat denn Nu?

Mir hatte folgendes Bild unheimlich angetan, als ich Lichttechnik studierte:

Es zeigt richtig gut, was Sache ist: es kommt auf das Licht an. Der Architekt - ich weiß nicht, ob so gewollt - steht am anderen Ende des runden Tisches. Man muss sich nur mit den Herrschaften "Akustiker" und Klimatechniker" einigen. Den Büroorganisator (auch auf der Gegenseite) muss man eigentlich nicht berücksichtigen, denn dem hat man gegeben: der muss die Arbeitsplätze so ordnen, wie mein starkes Licht so will. (Nicht lachen: So ähnlich stand es in einem Normenentwurf zur Beleuchtung. Nicht 1898, sondern 2016. Für Jahrzehnte stand es auch in DIN 5035). Außerdem muss er alles matt machen, damit man tiefstrahlende Leuchten als BAP-Leuchte verkaufen kann. Galt auch noch etwa ein Jahrzehnt als Fortschritt.

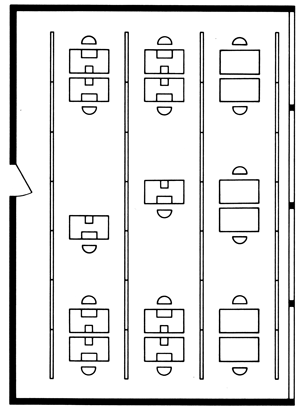

Wie sähe das gleiche Bild aus, hätte man den Akustiker gefragt? Ich denke, etwa gleich, nur dass der Akustiker im Mittelpunkt steht. Das tut er heute tatsächlich, indem er überall Stellwände verteilt, die angeblich die Akustik verbessern. Dummerweise merken die Insassen wenig davon, außer dass sie schlechte Luft haben. Die macht nämlich der Klimatechniker - und der mag Stellwände ganz und gar nicht. Fenster auch nicht, wenn sie sich öffnen lassen. Leuchten außer deckenbündig abschließender Exemplare ebenso nicht. Seine Stellwände fangen zwar nicht genug Schall ab, aber dafür das Licht perfekt. Ein Stinkstiebel, dieser Typ!

Was sagt der Arbeitsmediziner dazu? Nix. Den gibt es meistens nicht, d.h., eigentlich nicht. Der Betrieb ist zwar per Gesetz verpflichtet, eine arbeitsmedizinische Betreuung anzubieten. Mancher Betrieb bezahlt ihn aber, damit er nie erscheint. Den Miet-Arbeitsmediziner, das ist einer, den man sich von entsprechenden Diensten ausleiht, schüchtert man ein, indem man ihm zu fühlen gibt, dass ihm die Luft in diesem Betrieb nicht bekommt. Am schlimmsten ist es bei Betrieben, die den eigenen Arbeitsmediziner outgesourced haben. Der Arbeitsmediziner ist nämlich laut Gesetz nicht weisungsgebunden, muss sich aber wohl den Weisungen seines Chefs beugen, der ihn an den Outsourcer zurückvermietet. Da dessen Chef wiederum der Chef der Firma ist, bei der unser Mann arbeitsmediziniert, läuft die Sache perfekt. So gehen honorige Unternehmen, die auf Zucht und Ordnung halten, mit deutschen Gesetzen um. Die sind nämlich für andere da.

Nehmen wir an, es läuft, wie es laufen sollte, und der Arbeitsmediziner will wirklich etwas erreichen. Was macht er? Bitte nach oben gucken zu dem Bild (vorsichtshalber rechts wiederholt): unser Arbeitsmed. (10 Uhr bzw. links oben) steht einer Phalanx von "Fachleuten" gegenüber (eingezeichnet 8, real noch mehr), die sich allesamt im Zentrum des Bildes sehen. Was für einen dicken Nacken muss der haben, wer er sich gegen alle durchsetzen will!

So sah das gestern in einem Betrieb aus: Ein ITler werkelt- das sind die Helden, die wahlweise Industrie 4.0, D21 (D wie Deutschland, 21 wie 21. Jhdt) oder Digitalisierung der Verwaltung, hoffentlich noch im 21. Jahrhundert, realisieren sollen. Es sind die Architekten der deutschen Zukunft der Arbeit. Unser ITler sitzt an einem Tisch von 1983 auf einem nur unwesentlich jüngeren Stuhl, dem man seine Arbeitsleistung ansehen kann. Er ist durchgesessen. Man kann zwar auch auf einem Melkschemel sitzen, aber nicht unbedingt an diesem Tisch, vor allem nicht unser ITler. Der ist etwas zu groß geraten. So hockt er zu tief auf seinem Schätzchen und wird geblendet. Denn die Beleuchtung hatte man - man war kein Lichttechniker - so etwa 1973 entworfen. Künstlerisch wertvoll, hier eine Lampe, dort eine Lampe, und eine Kassettendecke, damit man das Elend nicht sieht. Ohne den blöden Tisch wäre die Blendung nicht ganz so schlimm, weil der ITler höher säße.

Außerdem trägt nicht die Beleuchtung die Hauptschuld an der Blendung, sondern eine schwarze Wand. Die war schick, bevor unser ITler auf die Welt kam. Unser Mann muss unablässig Richtung dieser Wand gucken, vorbei an einem Bildschirm, der schlappe 300 cd/m2 auf die Waage bringt. Das ist etwa 10 Mal so hell wie eine richtige deutsche Bürowand bzw. mehr als 100 Mal als die schwarze.

Es könnte sein, dass unser ITler das Klima mögen würde. Er tut es leider nicht. Aber der Klimatechniker kann nix dafür, dass der Bildschirm eine Oberflächentemperatur von 37º C hat (echt gemessen). Schönes Öfchen, so schön vor der Nase. Solche Verhältnisse waren als unangenehm bekannt, vermutlich bevor der Vater unseres ITlers das Licht dieser Erde erblickt hatte.

Um die Zukunft zu bauen, braucht unser Held Ruhe und Konzentration. Die hat er, wenn alle Kollegen weg sind. Da aber auch die zu den Helden gehören, die die Zukunft bauen, müssen die da sein. Wenn alle da sind, sind zwar alle körperlich anwesend, geistig aber nicht ganz so. Um die Störungen zu reduzieren, hat man das Büro in offene Kabuffs eingeteilt. Toll, man sieht nur die vier im eigenen Kabuff, und hört alle anderen. Am unterhaltsamsten ist, wenn die anderen ein Meeting abhalten. Leider dauert die Unterhaltung nicht lange, weil die Helden nach etwa 20 Minuten nicht mehr ganz bei der Sache sind. Die Luft ist zum Schneiden, weil die Kabuffwände die Klimaanlage an der Verrichtung ihrer Arbeit hindern. Es gibt zwar eine ASR Lüftung, die hilft. Leider gibt es bei einer angemessenen Anwendung kein Meeting mehr, man müsste alle 15 Minuten lüften. Schuld ist nicht etwa die ASR oder gar die müden Helden, sondern der Kaufmann. Der hält Flächensparen im Büro für wirtschaftlich.

Ich habe den Auftrag, das alles zu verbessern. Was mache ich? Nix! (Bitte nochmal das Bild oben ansehen) Will ich das Licht verbessern, muss ich die Decke ändern. Dann ändert sich die Akustik. Will ich die Akustik auch noch verbessern, ziehe ich Wände um unseren ITler herum. Dann meckert der Klimatechniker, der das Büro betreiben muss. Will ich Blendung wegmachen, muss ich die Wand hell anstreichen lassen (Gott verhüt´s). Will ich ein durchgängiges Konzept entwerfen, steht die Witwe des Architekten auf der Matte und reibt mir die Architektur-Preise unter die Nase, die der Göttergatte einst für das Haus eingeheimst hatte.

Wer glaubt, so etwas sei nur bei alten Gebäuden zu erleben, die halt ihre Existenzberechtigung nicht mehr so ganz verdienen, für den folgende Kurzgeschichte: Ein Architekt findet, dass Bauteilaktivierung eine tolle Idee ist. So nennt man es, wenn man z.B. über die Heizung und Kühlung der Decke Klima macht, prima Klima! Dummerweise braucht man dafür Betonrippen. Und die sind schallhart. Also stopft man überall, wo man kann, Dämmmaterial hinein und installiert die Leuchten da rein. Dummerweise ist das Material schwarz, und die Leuchten blenden wie Sau. Also nimmt man Indirektleuchten. Das ist prima. Nur, dass die Dinger eine helle Decke brauchen. Die ist aber wg. der Klimastory grau (Beton) bzw. aus akustischen Gründen schwarz (Dämmmaterial). Da alles "optimal" funktioniert, d.h. so gut es geht, ist die Bude anschließend äußerst kommunikativ. D.h., man versteht jeden, der irgendwo was sagt. Da erinnert sich einer, dass der Architekt früher Kirchen gebaut hatte. Prima, wenn man den Pfarrer ohne Beschallungsanlage versteht. Ende der Story: Etwa drei Jahre nach dem Bezug des Baus ist der Betreiber bester Kunde von einem Hersteller von Glaskabinen. Sowas sieht man ja in ganze alten Amifilmen. Muss sich bewährt haben.

Wer sich von dem schönen Bild oben hat blenden lassen, wird garantiert die fehlenden Rollen übersehen haben. So z.B. den Betriebsrat. Mindestens der hat ein Wörtchen zu reden, und nicht nur eins. Es hat sich herumgesprochen, dass z.B. Licht die Gesundheit beeinflusst. Klima eh. Und über die Akustik beschweren sich ganze Heerscharen von Mitarbeitern. Nur der Betriebsrat kann der Belegschaft vermitteln, eine gefundene Lösung sei zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber anders geht nicht. Ein Büro ist kein Biotop für eine artgerechte Haltung für Menschen, Hälterung eher. Außerdem wüsste ich gerne, wo der Sicherheitsingenieur abbleibt. Vielleicht hat er Urlaub?

Wenn LED einem das Licht ausblasen

Er hängt in der Mitte eines großen Saals, so wie seit Jahrzehnten. Es könnte sein, dass er einst für Kerzenlicht konstruiert wurde. Später erhielt er bestimmt elektrische Kerzen. Deren Licht spiegelte sich in den Kristallen, eine blendende Erscheinung. Dafür baut man ja Lüster. Unter ihm flanierten einige der wichtigen Leute der Republik, vielleicht war auch mal der Kaiser da. Auf dem Gelände vor ihm hat auch mal ein Davis Cup stattgefunden. Unser Kronleuchter ist kein Nobody.

Wir saßen unter ihm zu einem Abendessen. Die Tische waren mit Kerzen dekoriert, die naturgemäß nur die eigene Umgebung beleuchten. Den Saal übernimmt - bzw. übernahm früher - der Kronleuchter.

Dann muss irgend wann mal einer gekommen sein und moderne Zeiten ausgerufen haben. Der Kronleuchter wurde mit dem modernsten Licht bestückt. Als ich ihn zuerst ansah, wunderte ich mich, dass nichts blendete. Entweder hat der Verantwortliche Module mit geringer Leuchtdichte genommen oder man hat die LED gedimmt. Auf jeden Fall ... es blendet nichts. Lüster leben aber von Blendung, von dezenter. Lichter setzen - damit meint der Architekt, dass man Lichtpunkte geschickt platziert, um ein feierliches Erscheinungsbild zu erzielen. Bisschen Glanz, bisschen Gloria.

Nicht Glanz - auch nicht Gloria. Der Kronleuchter hing traurig da. Er strahlte nicht. Triste ist eine bessere Bezeichnung. Tot im Lichtermeer von Kerzen.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025