Posts Tagged: Leuchte

Mehr melLux - weniger Anstrengung? Eine neue Zeitrechnung für die Beleuchtung

Nachdem ich mich daran gewöhnt hatte, dass man bei "circadianen" Beleuchtung ruhiger, aber auch sehr viel leistungsfähiger werden soll, so etwa 35% bessere Lesegeschwindigkeit durch besseres Licht, fand ich einen Artikel in Licht (Heft 9/2020), das viel nüchterner klingt: "Gleiche Leistung bei weniger Anstrengung". Ich wunderte mich allerdings über die Umstände der Untersuchung, über die berichtet wurde. Man hatte kognitive Leistungen in unterschiedlichen Lichtsituationen und zu unterschiedlichen Tageszeiten untersucht. Ich las "241 lx" "128 lx" und "54 lx" als Beleuchtungsstärke.

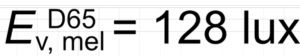

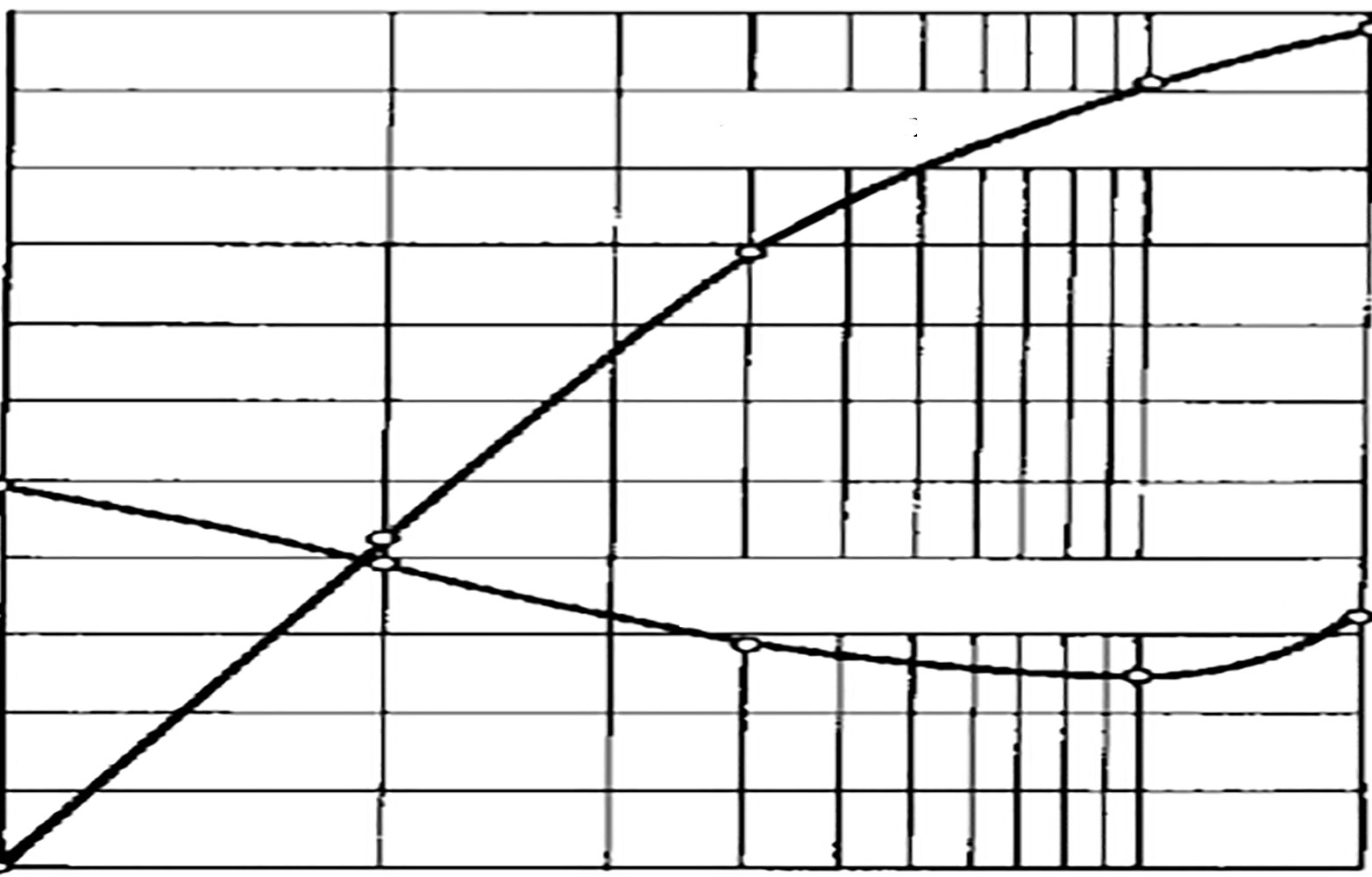

Nach einer Weile löste sich das Rätsel der krummen Zahlen und der geringen Werte. Es soll sich um eine Helligkeit von 500 lx handeln. So steht es im Organ der LiTG. Da der Artikel keinen Autor hat, kann man das noch durchgehen lassen. Denn neuerdings werden Artikel auch mal von Robotern geschrieben. Was die Lux-Zahlen aber angeht, habe ich keine Möglichkeit gefunden, diese mit Word zu tippen, deswegen hier ein gescanntes Bild. Für alle, die sich wundern, was Angaben mit Index und Potenz bedeuten sollen, hier die gute Nachricht: künftig werden wir bei allen lichttechnischen Angaben Ähnliches erleben. Es ist so einfach zu verstehen, dass man sich wundert, warum man bislang nicht darauf gekommen ist. E steht wie immer für Beleuchtungsstärke, allerdings bezieht sich diese auf das Tageslichtäquivalent der CIE D65 und hat daher relativ wenig mit der Beleuchtungsstärke zu tun, die für Helligkeit sorgt. V steht für vertikal, die 500 lx gelten für horizontal (aber nicht für Helligkeit) und lux ist nicht Lux, weil ein Luxmeter nicht 128 anzeigen wird, sondern 500. Die 128 lux sind nämlich melanopisch. Daher der Index mel. Wie man zu melanopisch kommt? Frage Sie Ihren Lichtplaner. Der muss es wissen. Ob er weiß, warum das Tageslichtäquivalent nichts Äquivalentes für das Sonnenlicht bedeutet, kann ich nicht garantieren.

Nach einer Weile löste sich das Rätsel der krummen Zahlen und der geringen Werte. Es soll sich um eine Helligkeit von 500 lx handeln. So steht es im Organ der LiTG. Da der Artikel keinen Autor hat, kann man das noch durchgehen lassen. Denn neuerdings werden Artikel auch mal von Robotern geschrieben. Was die Lux-Zahlen aber angeht, habe ich keine Möglichkeit gefunden, diese mit Word zu tippen, deswegen hier ein gescanntes Bild. Für alle, die sich wundern, was Angaben mit Index und Potenz bedeuten sollen, hier die gute Nachricht: künftig werden wir bei allen lichttechnischen Angaben Ähnliches erleben. Es ist so einfach zu verstehen, dass man sich wundert, warum man bislang nicht darauf gekommen ist. E steht wie immer für Beleuchtungsstärke, allerdings bezieht sich diese auf das Tageslichtäquivalent der CIE D65 und hat daher relativ wenig mit der Beleuchtungsstärke zu tun, die für Helligkeit sorgt. V steht für vertikal, die 500 lx gelten für horizontal (aber nicht für Helligkeit) und lux ist nicht Lux, weil ein Luxmeter nicht 128 anzeigen wird, sondern 500. Die 128 lux sind nämlich melanopisch. Daher der Index mel. Wie man zu melanopisch kommt? Frage Sie Ihren Lichtplaner. Der muss es wissen. Ob er weiß, warum das Tageslichtäquivalent nichts Äquivalentes für das Sonnenlicht bedeutet, kann ich nicht garantieren.

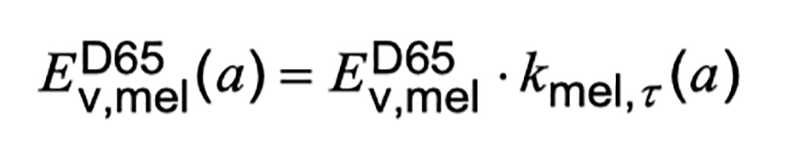

Und diese Größen werden so berechnet:

Wenn Sie wissen wollen, was kmel ist, müssen Sie diese Formel auflösen

Man wird natürlich fragen dürfen, was ein Mensch von soundsoviel mel hat? Fangen wir mit den 500 lux an. Dazu steht in Licht "entspricht der gängigen EU-Norm zur künstlichen Beleuchtung von Innenräumen auf der Arbeitsoberfläche." Anscheinend werden Studien aus Deutschland von Google Translate übersetzt. Eine EU-Norm zur künstlichen Beleuchtung von Arbeitsoberflächen wird es hoffentlich nie geben. Diese 500 lx dürfen laut Norm nie unterschritten werden. Also ist die Studie grenzwertig. Oder?

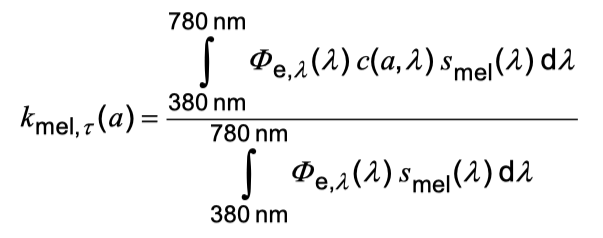

Erst grenzwertig scheint die Präzision, mit der manche Forscher die Ursache der Wirkung berechnen. Die wird Circadianer Stimulus genannt und mit CS abgekürzt. Circadianer Stimulus bedeutet, dass das Licht nicht nur die Beamtenpalme im Zimmer beleuchtet, sondern auch noch den Körperrhythmen zum Aufschwung verhilft. Und dieser wird, wie im gleichen Heft an anderer Stelle beschrieben, so berechnet:

Man hat bei der beschriebenen Studie etwas getan, was noch nie der Fall war, nämlich die Leistung unter der "gängigen" Arbeitsplatzbeleuchtung ermittelt. Offenbar ändert sich diese nicht bei unterschiedlichen und auch optimalen Lichtbedingungen, aber die "Leistungsanstrengung" mächtig. Nämlich um 2%. Das scheint wenig, aber kumuliert sich über Jahrzehnte "Als Momentaufnahme ist das Ergebnis nicht kritisch zu sehen, da die Effekte etwa 2% ausmachen. Da wir statischen Lichtbedingungen aber über Jahrzehnte unseres Arbeitslebens ausgesetzt sind, kumulieren sich diese kleinen Effekte zu relevanten Faktoren. Sie sind dann eine Frage der Ergonomie." Eigentlich wollen die Lichttechniker vermeiden, dass sich die Ergonomie mit Licht auseinandersetzt. Mir liegt ein offiziell-böser Brief vor, dass ich das auch als Leiter des zuständigen internationalen Ausschusses nicht darf.

Die Sache erinnert an die Kurve der Leistung des Menschen, die mit der Beleuchtungsstärke steil zunimmt, allerdings zwischen 300 lx und 1000 lx schlappe 1.5% und die Ermüdung nimmt 0,2 % ab. Wow! Wie haben die vor 70 Jahren Ermüdung so präzise gemessen, wo sie die Beleuchtung gerade mal mit dem feuchten Finger messen konnten? Und Ermüdung auf 0,2% genau? Scherz beiseite, dieses Bild hat es sogar in die Psychologiebücher geschafft. Dort kann man lesen, dass Beleuchtungsstärken über 1000 lx zu vermeiden sind, da dann die Ermüdung steil ansteigt. (Wer des Rätsels Lösung erfahren möchte, bitte hier lesen).

Wer die Studie unverhunzt lesen möchte, kann das hier tun: Influence of common lighting conditions and time-of-day on the effort-related cardiac response, Johannes Zauner et. al. Man sollte sich dabei nicht wundern, dass die experimentell gezeigten Effekte klein sind, denn man ist bei solche Experimenten froh, irgend etwas nachzuweisen. Das liegt nicht am Experiment, sondern am Experimentieren. Und an der Komplexität der Lichteinflüsse auf den Menschen. Man muss sich eher wundern, wenn deutsche Schulkinder durch blaues Licht plötzlich intelligenter werden als die von Burkina Faso - jedenfalls nach Pisa-Maßstäben.

LUXI - Technik, die begeistert in kurzen Clips präsentiert - 6. Lichtwoche München

LUXI - das ist eine Veranstaltung, bei der Licht gelobt wird. Der Licht-Preis geht nicht an den, der die größte Halle am gleichmäßigsten ausgeleuchtet hat, sondern an den, der Licht formt. Hier in lockerer Folge die Werke, die für den Nachwuchspreis eingereicht worden sind. wer mehr über die Veranstaltung und ihre Geschichte wissen möchte, wird hier fündig. Was die Presse von Luxi hält, kann man hier erfahren. (zu den alten Pressespiegeln bitte nach unten scrollen).

Der Preis wird während der Lichtwoche München vergeben, die seit 2015 stattfindet. Für Leser diese Blogs ist das Jahr auch als das UNESCO Internationales Jahr des Lichts bekannt. Die Teilnahmebedingungen kann man hier lesen.

Was die Sterne von Tucson sehen

Das GFZ in Potsdam hat eine sehr interessante Studie durchgeführt, die zeigen soll, wie viel des Lichts, das in den Nachthimmel entfleucht von den Laternen kommt, die sich den Mast in den Bauch stehen, um einen Fußgänger zu finden, dem sie heimleuchten können. Allein in Deutschland sind es 9 Millionen! Laternen, nicht Fußgänger.

Man kennt Tucson aus den Wild West Filmen. Dessen Affinität zu Rindern ist so hoch, dass es sogar einen Tucson Cut gibt, also einen spezifischen Schnitt von Steak aus der Hüfte. Die Rinderhüter schossen einst auch aus der Hüfte. Heute scheint die Stadt nachts so hell erleuchtet, dass die Marsmännchen wohl schlecht schlafen. Warum auch immer, die Forscher wollten wissen, welchen Beitrag die Straßenbeleuchtung zur Lichtverschmutzung der Kuppel unserer Welt beiträgt.

Vermutlich musste Tucson dafür herhalten, weil sich die Stadt in Arizona befindet, und das Land heißt so, weil die Spanier einst dachten, das wäre eine Wüstenzone. Ist es auch. Daher kann man nachts immer die Sterne sehen oder eben von denen gesehen werden. Dazu hatte man auch gefunden, dass Tucson eine "Smart City" ist, also ihre Beleuchtung nachts dimmen kann. (Anm.: Wir in Berlin konnten die Beleuchtung sogar nachts einzeln abschalten. Leider werden die Gaslaternen immer weiter abgebaut, an denen man mit einem Feuerhaken das Licht abschalten konnte. Dafür ging es tagsüber an. Deswegen Doof City.)

Satellitenbilder von nächtlich erleuchteten Orten und Straßen zeigen das Ausmaß der „Lichtverschmutzung“ auf der Welt. Nur: Wie viel des Lichts, das die Satelliten auffangen, stammt wirklich von Straßenlaternen und nicht aus anderen Quellen? Ein Team von Forschenden aus Deutschland, den USA und Irland hat diese Frage am Beispiel der US-amerikanischen Stadt Tucson zum ersten Mal beantwortet. Die waren aber nicht auf dem Golfplatz von Tucson, der nachts wunderbar erleuchtet ist. Warum die nachts so leuchtet? Das war nicht die Frage.

Ich weiß nicht, ob man sich über das Ergebnis freuen oder ärgern soll. Die Studien haben gezeigt, dass 26 % ±4% des Lichts, das man vom Himmel aus messen kann, von der Straßenbeleuchtung stammt.

Kann man davon etwas sparen? Vielleicht. Leider gibt die Studie keinen Aufschluss darüber, was "Licht" und was "Verschmutzung" ist. Denn Straßenbeleuchtung kann man so oder so bauen. Ist sie vernünftig geplant und ausgeführt, sieht man vom Himmel aus nur beleuchtete Streifen, die man Straße nennt. Die Leuchten sieht man als dunkle Schatten. Wenn man von oben Leuchte sieht, ist die Beleuchtung eher Mist. Denn wozu strahlt eine Laterne Licht nach oben ab?

Vielleicht hätten sich die Forscher mit der LVK der Straßenlaternen von Tucson beschäftigen sollen. Denn das Licht von den beleuchteten Straßen ist keine Lichtverschmutzung, sondern Nutzlicht. Dass es leider nach oben entfleucht, ist unvermeidbar, weil sich die Augen der Beobachter immer höher befinden. Dennoch finde ich das Ergebnis interessant. Wo kommen die 74%±4% Emissionen her, die den Mond erhellen? Beleuchtete Rinder strahlen die bestimmt nicht ab.

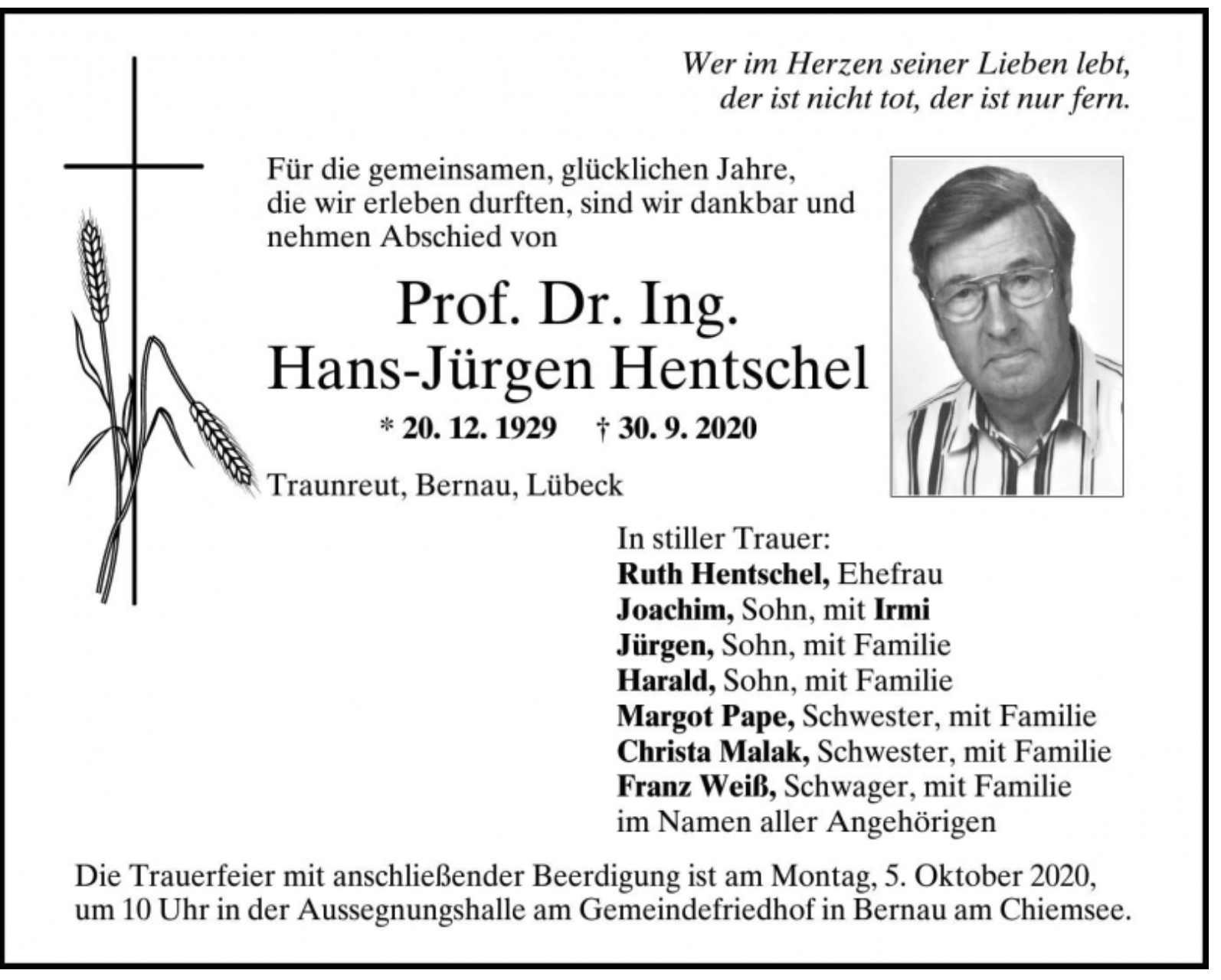

Hans-Jürgen Hetschel ist tot

Ende September ist einer von uns gegangen, der die deutsche Lichttechnik geprägt hat wie kaum ein anderer. Sein offizieller Nachruf ist in Licht 9/2020 erschienen. Hier ein etwas inoffizieller Nachruf.

Ich denke an Hentschel insbesondere aus zwei Gründen. Der wichtigste steht in meinem Bücherregal und heißt "Licht und Beleuchtung - Theorie und Praxis der Lichttechnik". Es steht nicht drin, welche Ausgabe es ist. Tut auch gewöhnlich nicht bei der ersten Ausgabe. Das war 1972. 30 Jahre später erschien bereits die 5. Auflage. Es ist, obwohl jetzt fast 50 Jahre alt, ein viel benutztes Buch, weil man damit die Lichttechnik heute noch sehr gut verstehen kann.

Der zweite Grund, der mich an ihn erinnert, passt eigentlich nicht zu einem traurigen Anlass des Todes. Wenn einer aber 90 Jahre alt geworden ist, kann man in einem Nachruf ruhig an etwas Heiteres erinnern. Bei dem Anlass hatte ich gelernt, dass das Buch in der Pipeline war, das ich später kaufte. Wir waren zur Unzeit, nämlich zur Faschingszeit, mit etwa 40 Studenten in München auf einer Exkursion. Da auch unsere Professoren keine Kinder der Traurigkeit waren, wurde ausgiebig Fasching gefeiert. Leider in Uniform, weil wir unvorbereitet waren. Als wir hörten, es gäbe eine Feier bei der Kunstakademie, sammelte einer gleich alle Bettwäsche des Jugendheims, in dem wir wohnten. Fertig war ein Faschingskostüm, für alle gleich. Leider fanden dies die jungen Damen aus München nicht so prickelnd und fragten "Ach, Du bist auch aus dem Bus aus Berlin?"

Derart abgeblitzt und übernächtigt, fuhren wir am nächsten Tag nach Traunreut. Wir mussten dort am Nachmittag ankommen, weil Hentschel uns seine Leuchtenstraße vorführen wollte. Im Leuchtenwerk angekommen, torkelte die Trieseltruppe in ein Gebäude. wo uns Hentschel empfing. Er grinste über das ganze Gesicht und sagte, er hätte bei unserem Anblick sofort mehr Kaffee bestellt als vorgehabt. Recht hatte er.

Ruhe in Frieden!

Licht - Corona - Homeoffice

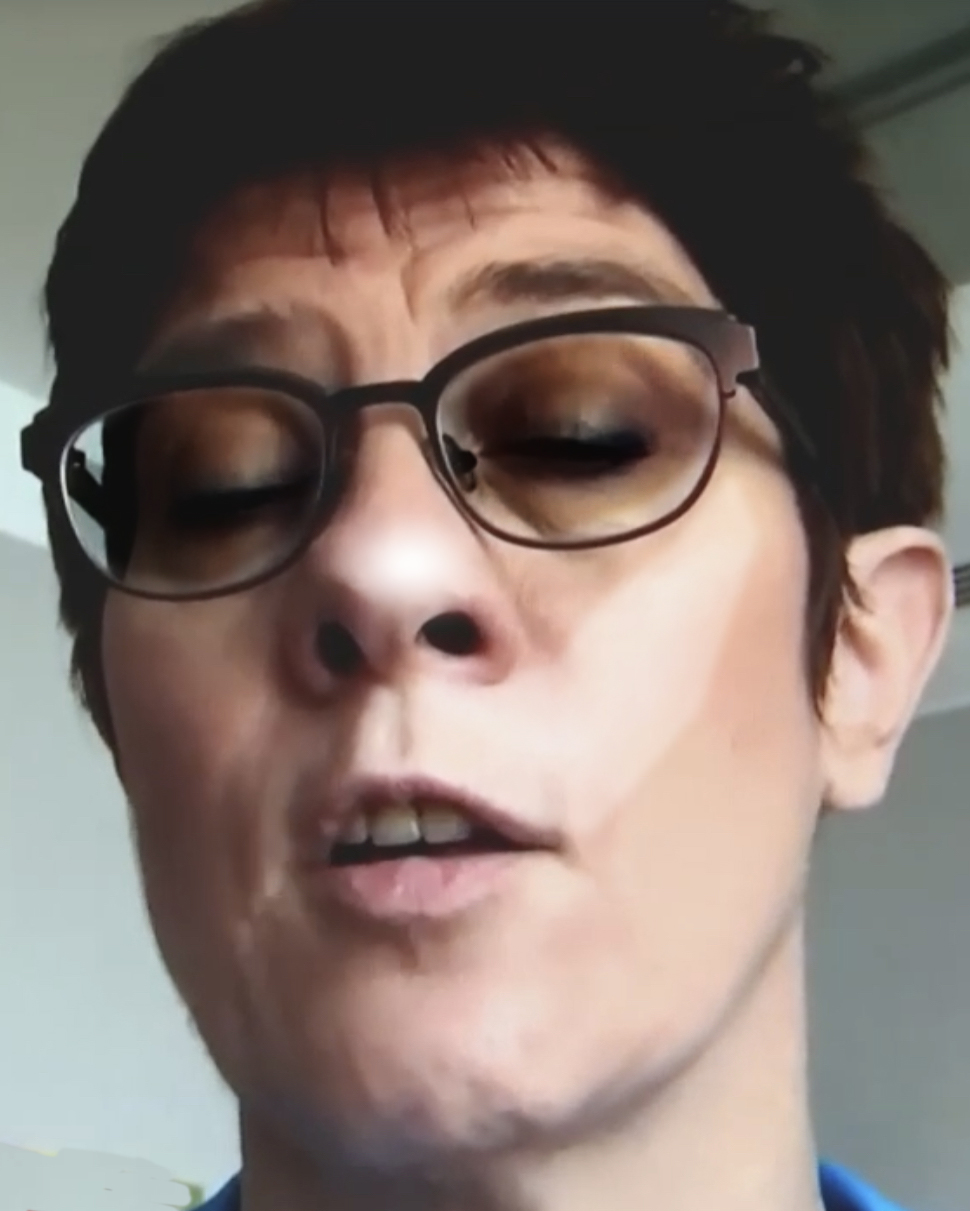

Keine Sorge, ich will nicht beschreiben, wie man Corona mit Licht behandelt. Es geht um die Arbeit, die Corona-bedingt im Homeoffice stattfindet. Ich weiß nicht, ob jedem aufgefallen ist, wie krank Politiker in Talkshows aussehen, wenn sie bei Anne Will & Konsorten über Skype mitreden.

Noch schlimmer trifft es solche, die sich mit ihrem Smartphone oder Laptop zu Zoomkonferenzen zuschalten. Sie haben alle eine vergrößerte Nase und verkleinerte Ohren. Wer sich ohnehin nicht durch eine Stupsnase auszeichnet, sondern einen formidablen Zinken sein eigen nennt, sieht aus wie bei Loriot. Am schlimmsten sehen Leute aus, die mit einem Laptop auf die virtuelle Weltreise gehen. Man merkt jeden Fehler bei der Nasenfrisur. Dabei kennt man die nur bei altem Männern. Neuerdings leider bei allen. Die Perspektive macht’s.

Und das alles hat was mit Licht zu tun. Oder hängt irgendwie mit Licht zusammen.

Zunächst zum häufigsten Fall: man sitzt im Büro und guckt auf die Kamera seines Laptops. Was sieht sein gegenüber? Dunkle Augenränder, die noch dunkler werden, wenn man noch weiter nach unten guckt. Und überhaupt ein gräulicheres Gesicht, weil das Licht von oben durch den Kopf abgeschattet wird und das Licht von unten zu blau einfällt.

Ich will nicht genauer auf das Erscheinungsbild von Frauen angehen. Man könnte für einen Sexisten gehalten werden. Aber ein Blick in die Fernsehhistorie kann nicht schaden. So wurden zu Beginn der Fernsehära die Lippen der Ansagerinnen schwarz geschminkt, weil sie sonst schlecht sichtbar waren. Und heute werden sie stark getüncht, weil insbesondere streifendes Licht alle Unebenheiten der Haut besonders hervorhebt. Und die übliche Bürobeleuchtung wie auch die vom Homeoffice trifft bestimmte Teile des Gesichts immer streifend.

Wieso merkt man das nicht im Alltag, sondern erst auf dem Bildschirm? Darüber kann man viele Seiten schreiben. Aber in Kurz geht es um sog. Konstanz. Wenn wir ein Gesicht sehen, nehmen wir es nicht so wahr, wie es sich augenblicklich einer Kamera präsentiert, sondern gemischt mit der Erinnerung. Das Auge fällt ein mildes Urteil. Das gilt leider nicht ganz für Gesichter auf dem Bildschirm. Zudem hat die Kamera nur ein „Auge“, wir hingegen zwei.

Wenn man sich die Bilder genau ansieht und mit denen vergleicht, die das Fernsehen sonst aussendet, erkennt man auch eine dauernd wechselnde Unschärfe. Das kommt teilweise durch die schwankende Qualität der Netzleistung. Teilweise ist es aber dadurch bedingt, dass die geringe Beleuchtung die Tiefenschärfe der Kamera verkleinert. So bewirkt jede Bewegung in ihrer Richtung eine kurze Unschärfe.

Summa summarum: vorteilhafter als im sonstigen Leben sehen wir nicht aus, wenn wir uns virtuell vom oder zum Homeoffice bewegen. Was tun? Hier paar Tipps, die Wunder bewirken. Kleine, aber hinreichende. Wir müssen ja nicht unbedingt wie Heidi Klum in GNTM oder George Clooney in der Kaffeereklame aussehen. Ganz normal wäre ganz normal.

Tipp #1: Dunkle Augenränder

Nichts leichter als das. Wenn einem überhaupt nichts mehr einfällt, weil es eilig gehen muss, einfach den Tisch mit leeren Blättern Büropapier belegen. Die Reflexion des Deckenlichts hellt die Augenränder hübsch auf. Man kann sogar mit ein paar roten Blättern richtig gesund aussehen. Wer paar Mark auszugeben hat, kann sich bei Bloggern was abgucken. So sieht man sogar professionell mit einer Softbox aus. Etwa 39,99 €. Wem das zu teuer ist, nimmt einen weißen Regenschirm und leuchtet da rein. Hauptsache: mildes Licht von vorn. Aber nicht ganz von vorn. Denn da sieht man etwas mongolisch aus.

Die etwas bläuliche Gesichtsfarbe könnte mit der Softbox verschwinden. Oder auch nicht. Denn LED ist nicht LED. Das Achten auf die Lichtfarbe reicht nicht. Die Angaben lügen einfach. Also beim Kauf prüfen, ob das Gesicht über die Kamera gut rüberkommt. Wenn das Problem beim Licht des Monitors liegt, kann man die Farbtemperatur des Bildschirms senken. Wie? Steht in den Monitoreinstellungen.

Tipp #2: große Nase, fliehende Stirn

Wem das diabolische Aussehen nichts ausmacht, muss nicht müssen. Ich würde aber davon abraten. Denn zu dem Wachstum des Zinkens kommt ja noch die hohe Stellung der Nase dazu, wenn man mit dem Laptop arbeitet. Das gilt als unfein oder eingebildet. Also irgendwie nach oben mit dem Auge des Geräts und so weit weg wie möglich. Der Ärmste kann den Kopf seiner Ikea-Tischlaterne abmachen und versuchen, sein iPhone darauf zu montieren. Etwas professioneller geht es mit dem Overhead-Stativ. Aber auch nicht viel teurer. Etwas teurer ist eine Webcam, die man oben auf dem Bildschirm platziert oder besser weiter weg auf einem Stativ.

Tipp #3: streifendes Licht

Das erste Bild von unserem hochgeschätzten Außenminister zeigt eigentlich alles, was man falsch machen kann. Er sieht ja aus, als würden ihm zwei weiße Hörner wachsen. Dagegen helfen großflächige Leuchten wie die Softbox. Wenn man im Büro hockt, kann man sich geeignet unter den Lampen positionieren. Oder die abschalten, wenn es geht. Streifendes Licht benutzt man in der Technik, um Unebenheiten und Fehler auf Oberflächen zu entdecken. Man muss es nicht bei Business-Meetings anwenden. Speckschwarten sehen zwar lecker aus, allerdings passen sie nicht in Meetings.

Tipp #4: pulsierende Bilder

LEDs sind ultraschnelle Impulsgeber. Das sieht das Auge meistens nicht. Aber die Kamera, insbesondere, wenn man sich auch noch bewegt. Also beim Lampenkauf testen. Dazu nimmt man die kurz vor der Lampe bewegte Hand auf. Einen Schnelltest ohne Messgerät beschreibt dieser Beitrag (hier). Um ganz sicher zu gehen, kann man sich mit einer vertrauten Person verabreden, der einem berichtet, ob man sich im besten Licht präsentiert.

Tipp #5: Nasenfrisur

Der einfache Tipp, sich die Nasenhaare zu entfernen, wäre zu banal. Daher erwähne ich ihn hier nicht. Es geht ja auch nicht nur darum. Der Missetäter in Fällen, bei denen man dieses Problem entdeckt, ist der Laptopmonitor oder das zu tief gehaltene Handy. Den Monitor sollte man besser nicht benutzen. Man sieht einfach unglaublich und ungewollt lustig aus, wenn man nach System Adler tippt und dazu mit dem gegenüber redet. Wenn zu der Nasenfrisur noch ein Doppelkinn hinzu kommt, sollte man sich lieber einer Fachfrau anvertrauen, die sich als Influencerin verdingt. Sie weiß, wie man gut ausschaut, auch wenn man nicht gut ausschaut.

Tipp #6: Schütteres Haar

Ein typisch männliches Problem. Man ist zwar nicht eitel, aber etwas schon. Licht von oben oder gebündeltes Licht eignen sich prima, um die mühsam versteckten Schwachstellen auf dem Dach schonungslos offenzulegen. Wenn man gar vor einem Laptop etwas tippt und nach unten guckt, sieht der halbe Planet, dass Männerhaare zwar nicht weniger werden, aber sich doch ungünstiger über den Körper verteilen. Nirgendwo hilft gutes Licht aus guter Einfallsrichtung mehr, um sich vorteilhafter zu präsentieren.

Tipp #7: Unschärfen und Zappeleien

Wenn man sich im richtigen Leben etwas zurücklehnt, entspannt man sich. Dazu haben viele Bürodrehstühle sogar eine Synchronmechanik. Wenn man sich aber so kurz vor der Linse einer Kamera hin und her bewegt, nimmt die beteiligte Welt ein ständiges Ändern Ihres Gesichts plus Unschärfen wahr. Das eine ist Folge des Entfernungswechsels, das andere kommt von unzureichender Beleuchtung. Dies kann man mit stärkerer Beleuchtung ändern. Dass das Gesicht mal größer und mal kleiner wirkt, ist Physik und lässt sich so nicht ändern. Aber keine Sorge, stellen einfach den Hebel um und die Rückenlehne möglichst senkrecht hoch. Die Umwelt wird Ihnen danken.

Ihr Rücken denkt da anders. Wer den ganzen Tag hoch aufgerichtet vor einer Konferenzkamera sitzt, ist abends wie gerädert. Dafür habe ich leider keine Tipps. Ich bin nicht Ihr Orthopäde.

Tipp #8: Hintergründe

Eigentlich geht es niemanden was an, wo Sie gerade sind. Das ist ja der Vorteil eines virtuellen Lebens. Warum muss jeder sehen, was bei Ihnen im Hintergrund läuft? Man kann natürlich ein Bücherregal mit goldverzierten Bücherrücken präsentieren. Oder es sein lassen. Mit der virtuellen Hintergrundfunktion können Sie während eines Zoom-Meetings ein Bild oder Video als Hintergrund anzeigen. Sie können auch Ihre eigenen Bilder oder Videos als virtuellen Hintergrund hochladen. Den Hintergrund unscharf stellen ist auch nicht verboten. In der Fotografie gibt es die Technik mindestens 100 Jahre, warum nicht bei modernen Anwendungen?

Ein letzter Tipp ohne Bild. Webcams sind ungemein geschwätzige Geräte. Sie übertragen alles, was ihnen vor die Linse kommt. Haustiere, halb bekleidete Ehepartner, schmollende Kinder u.ä. Ein Zahn schlimmer sind ihre Mikrofone. Die übertragen praktisch alles, was man nicht verraten möchte. Daher sollte das Auge der Kamera nur das sehen, was Sie zeigen wollen. Und benutzen Sie ein Headset mit Abschaltknopf und Noise-canceling Funktion. Die ist nicht billig, aber auch nicht so teuer wie eins zur Lachnummer geratenes Meeting. Nichts geht über Perfektion!

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025