Posts Tagged: Beleuchtung

Der Spaltpilz geht um

Als ich heute im Radio hörte was von "OSRAM" und "spalten", suchte ich im Internet. Als ich "Osram" und "spalten" getippt hatte, erschien "SIEMENS spaltet OSRAM ab". Das war aber vorletztes Jahr. Heute spaltet Osram was ab. Aber was?

In der guten alten Zeit, als ich glaubte, die Welt wäre um Licht herum gebaut - nicht nur ich, übrigens -, hatte die Regie der Industrie die Sache so geordnet: Siemens verkauft Licht. Dieses kommt aus Leuchten, die Siemens baut. In die verbaut Siemens Lampen, die Osram baut. Und Osram darf nichts anderes bauen. Hie Leuchten, da Leuchtmittel. Gibt Licht, insgesamt. Da war die Welt noch in Ordnung.

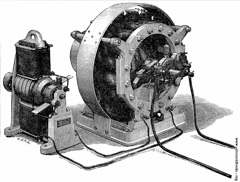

Mitten in die gute Ordnung platzte 1997 die Meldung, Siemens spalte die Lichttochter ab, damals Hausgeräte- und Leuchtenwerk der Siemens Elektrogeräte GmbH. Schon damals wurde die Ordnung stark gestört, weil die in die Leuchten eingebauten Vorschaltgeräte aus dem Hause Osram kamen. Nun erlebte man Spaltung #1. Das Spaltprodukt #1 hieß - und heißt noch - SITECO, von der es auf der Website heißt: "Siteco blickt auf 150 Jahre Erfahrung in Sachen Licht zurück." Schnell gerechnet: Der Blick reicht auf das Jahr 1865 zurück. Was war da gewesen? In dem Jahr 1865 wurden gegründet u.a. Allgemeiner Deutscher Frauenverein, Dynamit Nobel, Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Sektkellerei J. Oppmann, Narrenzunft Gole, Deggendorf–Plattlinger Eisenbahn AG. Von SITECO keine Spur. Aber Geduld! Ich gucke unter Ereignisse 1865 nach. Das Schaufelraddampfer Republic sinkt im Hurricane vor New Orleans. Das kann es nicht gewesen sein. Na, ja! Wenn ich weiter in dem Jahr suche, komme ich bestenfalls auf den Untergang der Sultana, die mehr Tote verursachte als die Titanic. Vielleicht war es das: "Siemens erfindet die Dynamo-Maschine" Die Meldung ist zwar von 1867 von der Pariser Weltausstellung, aber wer wird denn so pingelig sein. Siemens bastelte bestimmt lange an dem Gerät, bevor es auf die Weltausstellung schaffte. Vielleicht! Wir hatten an der Uni gelernt, dass er sein Prinzip am 17 Januar 1867 vor der Akademie der Wissenschaften vorgetragen hatte. Von ihm stand übrigens eine Statue samt Dynamomaschine vor unserem Institut und bis 1972 wurde sein Geburtstag in der ganzen Elektrotechnik gefeiert. Ein Sonderfreitag für alle E-Techniker!

Falls ich mich mit den Zahlen nicht irre - gerechnet habe ich auf Google - reicht die Erfahrung von SITECO mit Licht noch vor die Erfindung der Dynamomaschine. Da die erste brauchbare Glühlampe erst 1880 für Thomas A. Edison patentiert wurde, muss sich SITECO mit anderen Lichtquellen beschäftigt haben. Ich gucke weiter in der Geschichte der jetzigen Mutter OSRAM, die früher die Deutsche Gasglühlicht-Anstalt hieß. Nix, die wurde 1892 gegründet. Ich gebe auf, es wird Kerzenlicht oder Karbidbeleuchtung sein, auf die SITECO zurückblickt.

SITECO kam nach zwei Stationen zu Osram, die seit 1978 eine vollständige Tochter von Siemens war. Jetzt war die Ordnung sogar besser als vorher. Leider, leider wollte Siemens doch beide nicht behalten, weil man zwar aus Kohle Strom, aus Strom Licht und aus Licht wieder Kohle machen kann. Aber nicht so üppig, wie sich manche Konzernoberen vorstellten. Die weitere Geschichte hatte ich hier und da und dort kommentiert.

So wurde Osram an die Aktionäre geschenkt. Spaltprodukt #2. Aber, was glaubten die, was sie da geschenkt bekamen? Osram sagt auf ihrer Website "Licht ist OSRAM - OSRAM ist Licht". "OSRAM ist einer der beiden weltweit führenden Lichthersteller." Seit über 100 Jahren ist OSRAM „Ganz nah am Licht“ - heißt es da. Für mich zuerst Lampenhersteller - später wie oben dargestellt. Mein Doktorvater, dessen Doktorvater, viele Doktoranden von beiden, und viele Kollegen ginge zu OSRAM oder kamen von OSRAM.

Seit heute ist OSRAM nicht mehr OSRAM - jetzt kommt Spaltprodukt #3. Aber was wird daraus, wenn man von einem Lampenhersteller die Lampenherstellung abspaltet? So steht es in der WELT geschrieben: "München - Der Lichttechnik-Hersteller Osram treibt angesichts des dramatischen Wandels auf dem Lichtmarkt den Konzernumbau weiter voran und will das Geschäft mit Lampen - darunter Halogen-, Energiespar- und LED-Lampen - komplett ausgliedern.* (Die wahre Quelle ist dpa) Dahinter steht, das Lampengeschäft wäre schon länger ein Problemfall gewesen. Und Philips hätte das Geschäft mit LED- und Autobeleuchtung an die chinesisch-amerikanische Investorengruppe Go Scale Capital abgegeben (Kommentar hier und dort). OSRAM will gerade die LED und Autobeleuchtung behalten. Oder auch nicht? Schau´n mer mal!

Ich denke, wir erleben den Zusammenbruch des Jahrhunderts des Lichts. Ist es nicht zynisch von der UNESCO, was ganz anderes zu feiern?

Sag' beim Abschied leise 'Servus',

und gibt's auch ein Wiedersehen,

einmal war es doch schön.

Gute alte Zeit … Nichts mehr so wie einst!

Geschichte von Beleuchtungsplanung wieder Geschichte?

Soeben erreichte mich die freudige Meldung, dass wir mit einer einfachen Maßnahme, einen großen Gewinn an Akzeptanz einer Beleuchtung erreicht haben. Und dazu Energie gespart. Schlüssel zum Erfolg: Wissen über ein Vorschaltgerät, das mehr kann als es soll, was eigentlich gut ist. Allerdings nur dann, wenn man den Umgang damit gelernt hat. Das erinnerte mich an einen früheren Beitrag, der so anfing:

Geschichte einer Beleuchtung, die niemand mag

In einem verwunschenen Labor sitzt ein freundlicher Chemiker und forscht vor sich hin: Wann denkt ein Stoff von sich, denkt er, dass er zum Leuchten auserkoren ist? Irgendwann ruft er Heureka („ich hab's“ auf Griechisch, εὕρηκα, ausgesprochen [hɛːǔ̯rɛːka]). Nicht der Stoff, der Chemiker. Der Stoff würde zwar ab und an mal gerne leuchten, aber nicht immer. Das soll der Chemiker ändern. Nun gesellt sich ein Physiker dazu. Er weiß, wie man den Stoff elektrisieren kann, damit er dauernd leuchtet. Und zwar immer dann, wann der Benutzer will. Irgendwann mal rufen beide Heureka. Das ist auch Griechisch. (In Wirklichkeit ist diese Geschichte etwas langwieriger, weil die beiden eine ganze Giftküche elektrisieren müssen, bis etwas ordentlich leuchtet. Wenn man alles erzählen würde, käme es manchem Spanisch vor.)

Wenn auch noch ein Dritter sich hinzugesellt, ein Lampenentwickler, und mit den beiden zusammen hɛːǔ̯rɛːka ruft, ist es so weit. Aus dem Stoff ist ein Lampenprototyp geworden.

Wenn in den oberen Etagen der Firma O. bzw. P. viele Leute auch Heureka rufen, wird aus dem Lampenprototypen eine Lampe.

Ja, wenn in den oberen Etagen der Firmen O. bzw. P. heute was sagen, wird keiner Heureka rufen. Nicht der freundliche Chemiker, auch nicht der freundliche Physiker sind die Macher von Licht der Zukunft, sondern schnöde Elektroniker. Und die kennt man nicht. Ist da ein Problem?

Das Problem will ich mit einer Studie aus einem anderen Feld erklären: Ich sollte einst messen und ergründen, warum Computer und ihre Peripherie Lärm machten. Die damaligen Hersteller, Pendants zu den Firmen O. und P., hießen IBM, HP oder Siemens. Bei denen konnte man nicht nur Daten über die Lärmemissionen ihrer Maschinen bekommen, sondern auch komplette Umweltdatenblätter. Viele Anwender kauften aber ihre Maschinen nicht bei den o.g. Herstellern, weil zu teuer empfunden, sondern hier und da. Einen Hersteller gab es nicht, sondern viele. Man kaufte sich Teile und packte alles zusammen in ein Gehäuse. Wie viel Lärm aus diesem Kasten kommt? Das konnte ich nie herausbekommen, weil die Gehäuse aus Dutzenden von Firmen aus Taiwan kamen, die wohl noch nie was von Lärm gehört hatten. Dafür aber was von € oder $, denn Lüfter, die keinen oder wenig Lärm machen, sind teuer. Und im Computershop hört der Kunde nicht, wie laut ein Lüfter ist, der ihm die nächsten Jahre die Ohren voll brummen wird. Das Fehlen der Firmen IBM oder Siemens ersparte dem Kunden zwar einige Euro, dafür bekam er kein System geliefert, sondern Teile, die man zusammenwürfelt. Die allerschlimmsten Folgen mussten diejenigen erleben, die - mangels Messwerte - auf lüfterlose Gehäuse schworen. Denen starben plötzlich die Festplatten. Die reagieren nämlich sehr empfindlich auf thermische Probleme. Sie bekommen keine Grippe und keinen Husten wie Menschen, sondern sterben einfach.

Mit dem Vormarsch der LED aus Südostasien und Ostasien erwartet uns Ähnliches. Wir werden zwar die Lampen billiger bekommen, weil viel Konkurrenz herrscht, jedoch müssen wir Dinge wie Blendung, für die z.B. die Firma P. Jahrzehnte ein Labor betrieb, halt selber regeln müssen - und leider nicht können. Siehe meine lauten Gehäuse und toten Festplatten. Wer es nicht glaubt, soll sich auf der Straße etwas umsehen. Heute blenden einen Kinderfahrräder bei helllichtem Tage. Teure Autos stehlen allen Fußgängern die Schau mit ihrem eleganten Tagfahrlicht. Dass sie manchem Fußgänger auch noch das Leben nehmen könnten, behauptet ein kleiner Zirkel von Augenärzten, denen wohl niemand zuhört.

Zurück zum Anlass dieses Beitrags: Die von uns verbesserte Beleuchtung hatte ein Vorschaltgerät, das zwei Lampen unterschiedlicher Leistung versorgen konnte. Da hat jemand zu der "leistungsfähigeren" Lampe gegriffen, und erzeugte sehr effizient Blendung. Keine Chance zu einer Lösung, wenn man das Problem nicht versteht. Und verstehen kann man Dinge, die irgendwie geregelt sind. Heute kann man nicht einmal davon ausgehen, dass ich an der Leistungsangabe einer Lampe auch gleich erkennen kann, wie viel Licht die produziert. Nicht einmal kann man gemessenen Werten trauen.

Die Lichttechnik muss sich halt neu erfinden. Wenigstens das ist wie in der guten alten Zeit.

Von Wahrheit und Lüge

Lügen kommen aus Bagdad zurück.

Orientalische Weisheit

Hier sind zwei Geschichten, die wahr sein können, oder aber auch unwahr, allerdings eher unwahrscheinlich. Was hätten Sie geantwortet, wenn in einer Quizshow die Frage gestellt wird, ob die Geschichte wahr ist oder Unsinn?

Die erste: Die Anordnung der Tasten auf einer Computertastatur wurde auf der Basis der Häufigkeit der Buchstaben in der Sprache bestimmt. (… weswegen die Tastaturen in jedem Land anders sind …)

Die zweite: Die Beleuchtung von Arbeitsplätzen wird nach der Sehaufgabe bestimmt. (So hieß es in der Arbeitsstättenverordnung: "Die Beleuchtung muß sich nach der Art der Sehaufgabe richten." Und in DIN 5035-1: “In Arbeitsräumen muß die Beleuchtung ein müheloses Erkennen der Sehobjekte ermöglichen.” Und in DIN EN 12464-1: "Um es Menschen zu ermöglichen, Sehaufgaben effektiv und genau durchzuführen, muss eine geeignete und angemessene Beleuchtung vorgesehen werden. … Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen im Hinblick auf Sehleistung und Komfort fest. Alle üblichen Sehaufgaben, einschließlich der an Bildschirmarbeitsplätzen, sind berücksichtigt."

Bei welcher Aufgabe ist es wohl wahrscheinlich, dass alle Kandidaten durchfallen, weil sie die falsche Antwort geben?

Lösung: Bei beiden. Die erste Geschichte ist rein erfunden aufgrund der Plausibilität. Beim Anblick einer Tastatur denkt man unweigerlich, dass diese komische Verteilung einen Sinn haben müsse. Stimmt, die hatte einen Sinn, aber nicht bei Computern sondern bei Schreibmaschinen und das nur vor der Erfindung des Kugelkopfes in den 1940er Jahren. Und nur in Ländern mit englischer Sprache.

Die zweite Geschichte klingt noch viel glaubhafter, weil sie seit Jahrzehnten von Normenausschüssen verbreitet wird, und mehrfach in neuen Normen behauptet wurde. Zudem wird doch der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, der Ahnherr der Arbeitsstättenverordnung, sich nicht fundamental geirrt haben? Außerdem braucht kein Mensch eine Erklärung dafür, warum man Licht macht. Wozu auch? Man macht Licht, um was zu sehen! Und bei Arbeitsstätten will soll oder muss man das Arbeitsgut sehen, so gut wie möglich! Oder?

Auch wenn heute der 1. April ist, an dem man viele unwahre Stories unbestraft verbreiten darf, ist die Geschichte nicht nur unwahr, sondern sie wurde sogar in einer Veröffentlichung von dem Initiator der Norm DIN 5035-1 (Entwurf 1971) erläutert und begründet. Bis heute straffrei geblieben …

Langsam zum Mitschreiben: Die Verfasser der Norm wussten nicht, welcher Sehaufgabe sie denn dienen sollten. So haben sie diverse Versuche zusammen getragen, bei denen man ein optimales Niveau an Beleuchtung aus dem Erscheinungsbild eines Raums ableiten wollte. Dann haben sie versucht, diese mit anderen ähnlich fundierten Erkenntnissen (kennt jemand die physiologisch-optische oder arbeitsphysiologische Betrachtungsweise?) in Einklang zu bringen. Und so sieht das endgültige Ergebnis aus (Ableitung der Beleuchtungsstärken für Arbeitsstätten in DIN EN 12464-1:2011:

"Die Werte (Anm.: für Wartungswerte für Beleuchtungsstärken, die nie unterschritten werden dürfen) gelten für übliche Sehbedingungen und berücksichtigen die folgenden Faktoren: ⎯ psycho-physiologische Aspekte wie Sehkomfort und Wohlbefinden; ⎯ Anforderungen für Sehaufgaben; ⎯ visuelle Ergonomie; ⎯ praktische Erfahrung; ⎯ Betriebssicherheit; ⎯ Wirtschaftlichkeit."

Wieso dann genau 78 Mal 500 lx herauskommt, so z.B. für "Telex- (sic!) und Posträume" bis "Leder Sortieren" oder "Spinnen, Zwirnen, Spulen" wird uns der zuständige Ausschuss sicherlich schlüssig erklären.

Du ruinierst Dir die Augen!

Du ruinierst Dir die Augen! Mach´ Licht an!

Mama

Früher, lang lang ist´s her, sagten die Mütter den Kindern, die unter der Bettdecke zu lesen versuchten, sie sollen schlafen oder das Licht anmachen. Sonst würden sie sich die Augen verderben. Dann kamen die weisen Augenärzte und erzählten, das wäre Unsinn. Durch schlechtes Licht könne man ermüden, aber die Augen nie und nimmer verderben. Worauf deren Weisheit beruhte, versuchte ich in den Jahren 1977 bis 1979 festzustellen, weil es um die sog. Bildschirm-Myopie ging. Kurzsichtigkeit also, nicht eine angeborene, sondern um eine erworbene.

Darunter versteht - der Laie - eine durch die Computernutzung verursachte Kurzsichtigkeit. Behauptet hatte dies zum ersten Mal ein Professor aus Österreich namens Haider. Da er dummerweise noch etwas anderes behauptet hatte, was sich auf natürliche Weise als Unsinn entlarven ließ, wurden seine Behauptungen in den Wind geschlagen. Beides beruhte auf Untersuchungen von ganz frühen Computerbenutzern in Wien, die naturgemäß IBM-Terminals bedienten - was sonst? -, deren Schutzpatron, eben die gleichnamige Firma, sich das nicht gefallen ließ. Sie ließ die Sache von ihren Ergonomen untersuchen, die das Problem in die Märchenwelt verwiesen. (Hier wäre der Witz von Otto über die Verschmutzung des Rheins durch die toten Fische, nachgewiesen durch einen Gutachter einer Firma aus Leverkusen, vollkommen unangemessen.)

Langsam zum Mitschreiben: Wenn man am Bildschirm arbeitet, sieht man anschließend die Welt röter als sie ist. Sagte Prof. Haider. Seine Probanden hatten den Schnee im Alpenland etwas rosa gesehen. Da die Arbeitsumstände zu einer rosanen Sicht der Umwelt kaum beitragen könnten, müsste es, so Prof. Haider, eine Folge der Bildschirmnutzung sein. War es auch. Die Leute guckten sich den ganzen Tag grüne Zeichen auf dem Monitor an und adaptierten so ihren Farbsinn. Klar! Nach einer Viertelstunde Pause sieht die Welt wieder so grau aus, wie sie ist. Die Bürowelt ist immer grau. Da ist kein Platz für Rosa. Der Auftraggeber der Studie, eine österreichische Gewerkschaft, hatte nix gegen Grau, sondern nur gegen Rosa nach einer Bildschirmsession.

Die zweite Behauptung, und um diese geht es heute, war die Kurzsichtigkeit. Ich musste der Sache beruflich nachgehen und ließ mir von jedem als wichtig angesehenen Ophthalmologen in Europa einen Termin geben. Am Ende der Odyssee… Entwarnung! Niemand hatte eine solche Wirkung angenommen. Zwar waren die Leiden der einstigen Weißnäherinnen bekannt. Die wurden aber auf die große Helligkeit des Arbeitsgut, weiße Wäsche, geschoben. Man konnte sich allenfalls darauf einigen, dass lang andauernde Naharbeit die Augen temporär myopisieren täte. Will heißen, tut nicht weh, nach einer Weile Ruhe ist es vorbei.

Ich hatte allerdings eigene Daten, die mir niemand hätte ausreden können. So befand sich unter den Profifußballern der Bundesliga kein einziger, der kurzsichtig wäre. Ich hatte immerhin 70% aller damaligen Spieler erfasst, Kaiser und Meyer Sepp eingeschlossen. Kein Wunder, denn man wird in jungen Jahren als Fußballtalent entdeckt, so man Talent hat. Mit Brille beim Talentschuppen aufgenommen zu werden, wäre eher ein Wunder, vom Arzt Kontaktlinsen verschrieben zu bekommen, wäre wohl ein größeres. In krassem Gegensatz standen die Zahlen von jungen Studenten, die zu etwa 50% kurzsichtig waren. Ich hatte dazu ca. 300 befragt, die zu einem Versuch in die Uni gekommen waren. Hingegen waren von ca. 1.000 Zuschauern im Fußballstadion gerade mal 40% überhaupt Brillenträger, viele mit Altersweitsichtigkeit. Später befragte ich ca. 2.000 Menschen, die am Computer arbeiteten. Je nach Berufsgruppe waren 50% bis 70% Brillenträger, die meisten aber eher weitsichtig.

Also mit der Kurzsichtigkeit war wohl Essig? So kann man es leider nicht sagen. Denn damals hatten die Menschen eine Wahl, falls sie Augenbeschwerden am Bildschirm bekamen. Man konnte sich einen anderen Beruf aussuchen. Heute kann man nicht einmal mehr im Privatleben ohne einen Bildschirm auskommen. Wer es nicht glaubt, gucke sich mal in der U-Bahn oder im Bus rum! Werden wir nu weitsichtig, wie meine Zahlen vermuten ließen? Oder haben meine Zahlen mit den Studenten eine Aussagekraft?

Wie dem auch sei. Die Frage der Kurzsichtigkeit und die Nutzung von elektronischen Monitoren beschäftigt viel mehr Leute als einst. Warum sollen die Kids, die vom Daddeln einen kaputten Daumen holen (echt), so nebenbei auch noch kurzsichtig werden? Damit beschäftigt sich die Zeitschrift LUX vom 26. März. Sie gibt Vorstellungen von dem Forscher Richard Hobday wieder, der behauptet, dass die Beleuchtung von den Schulen die Kinder kurzsichtig macht. (Zu lesen hier.) Die Ärztezeitung hatte das Thema aber schon vor 10 Jahren behandelt (zu lesen hier). Die Überschrift "Der PC ebnet der Kurzsichtigkeit den Weg". Andere folgten später, so z.B. Focus mit "Risiko am Bildschirm - PC macht kurzsichtig". Das waren nur wenige Stunden später, noch im Mai 2005. Da liest man auch, dass fast zwei Drittel der Deutschen Brillenträger seien. Im Jahr 2013 warnte der britische Chirurg David Allamby vor Smartphones, die kurzsichtig machen (hier). Da darf RTL nicht fehlen, so hieß es beim Gesundheitsmagazin vom 19.09.1914: "Kurzsichtigkeit: Wegen Smartphone und Co. immer mehr Menschen betroffen" (da).

Das ist kein kleiner Volksaufstand gegen die einstige Expertenmeinung. eher ein großer … Entweder haben wir eine Volkskrankheit im Anmarsch oder vielleicht schon am Hals oder der Presse muss man neue Brillen verpassen. Was machen aber unsere Politiker? Kurzsichtig durch Simsen?

FILD Federation of International Lighting Designers

Die Lichtdesigner nehmen einen weiteren Anlauf, ihren Berufsstand in organisierte Bahnen zu lenken. Zwölf Gründungsmitglieder, bestehend aus Lichtdesignern und Professoren haben in Dezember 2014 FILD gegründet. Zwei der Gründungsmitglieder gehörten zu den Gründungsmitgliedern der ELDA (European Lighting Designers´ Association) in 1994. Diese ging später in Professional Lighting Designers' Association (PLDA) auf.

Den Gerüchten zufolge waren zwei andere Gründungsmitglieder der ELDA in 1994 maßgeblich daran beteiligt, dass die PLDA Anfang Januar 2014 einen Insolvenzantrag stellen musste. (mehr hier oder da). Am Vorabend der Messe Light & Building ließen dann einige Mitglieder Kerzen im Main schwimmen, auf dass eine neue Zukunft anbahne.

Wie sich der neue Verband entwickelt und welche Beziehungen zu dem Internationalen Verbands für Lichtdesigner (International Association of Lighting Designers, IALD) entstehen werden, ist noch abzuwarten. Seinerzeit waren IALD die Verpflechtungen nicht genehm, die letztlich zum Exitus von PLDA geführt haben.

Ein Verband für Lichtdesigner ist kein Verband wie tausend andere, sondern eine Option auf die Zukunft der Beleuchtung. Insbesondere in Deutschland sehen neue Gebäude zu mehr als 90 % keinen qualifizierten Lichtplaner. Selbst bei Gebäuden, deren Erstellungskosten so hoch liegen, dass man sich zum Aufschreiben noch ein paar Nullen extra besorgen muss, kann man erleben, dass der Planer nicht einmal die richtigen Lampen ausgesucht haben kann. Oder Heinzelmännchen bauen absichtlich falsche ein. Die Misere fängt schon beim Kopf an, bei dem des Bauherrn, in dem kein Platz für die Planung von Licht vorhanden ist, ich meine für die Kosten. Dies von Grund auf zu ändern, kann nur ein mächtiger Verband, der das Berufsbild prägt und dessen Fähigkeiten unter Beweis stellt. Die PLDA war dabei. Nun soll es FILD richten.

Viel Glück!

Neueste Beiträge

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025

- Aufstieg Dank Digitalisierung oder Quantität schlägt Qualität 27. August 2025

- Ausgezeichnetes Licht 18. August 2025

- Lichtverschmutzung den Giftzahn gezogen 18. August 2025