Mea culpa – Asche von Gestern über mein Haupt

17.07.2025

-

Man lästert gerne über Leute, die wichtige Entwicklungen nicht vorhersehen konnten. So z.B. die historische Leistung, aus der einst nur so glimmenden LED ein Leuchtmittel geschafft zu haben, dessen Größe von mikroskopischen Elementen zwischen Badfliesen bis ein fast kilometerlanges Display reicht, das eine Straße überdacht (kein Scherz - hier oder vor allem da). Kein Leuchtmittel der Vergangenheit war zudem effizienter.

Mir ist das Lästern über andere Leute zu mühsam, da ich sichergehen muss, dass sie sich wirklich geirrt haben. Da ist es einfacher, sich an die eigene Nase zu fassen. Mir fällt da gerade eine Anfrage der Zeitschrift Form ein, die im Jahr 2000 von mir wissen wollte, welche neuen Entwicklungen in der Lichttechnik eine große Zukunft hätten.

So schrieb ich einen Artikel über zwei Neuigkeiten aus dem vorhergehenden Jahrzehnt. Die eine war die Schwefellampe, die ein volles Tageslichtspektrum versprach. Die andere war ein Schlauch, der das Licht von einem Ort zum anderen leiten konnte. Hätten die Schildaer den Schlauch besessen, hätte man ihr Rathaus nicht mit Säcken voll Licht beliefern müssen.

-

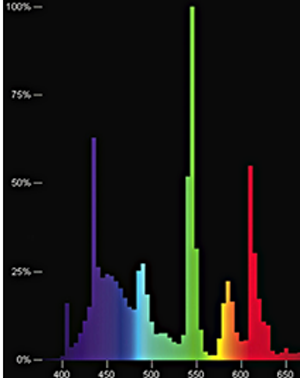

Die Schwefellampe, besser gesagt Schwefelkugellampe, würde die große Schwachstelle der Leuchtstofflampe beseitigen, das Spektrum. Zwar schaffte auch die Leuchtstofflampe u.U. ein recht volles Spektrum, sie brauchte dazu rund 60% mehr Energie per Lux als ihre Schwestern mit einem mageren Spektrum. Deren schlechte Farbwiedergabe wurde nur durch die Bemühungen des Marketings erträglich erklärt: Damit die Farbwiedergabe nicht drittklassig schien, erfand man eine Farbwiedergabe der Stufe 2b. Die Schwefel-Lampe würde diese Krücke nicht brauchen.

Dann war da noch was. Das Leuchtmittel war eine Kugel ohne Elektroden. Also kein Elektrodenverschleiss, die die Lampe frühzeitig sterben lässt, wenn man sie zu häufig schaltet. Da musste man den verdutzten Benutzern nicht erklären, dass sie ihr Licht auch dann nicht ausschalten sollen, wenn sie es nicht brauchen. Die Lampen waren zudem gut dimmbar und änderten dabei ihr Spektrum überhaupt nicht. Wer hingegen eine Glühlampe dimmt, erhält einen wärmenden Ofen. Bei der Leuchtstofflampe bleibt man eventuell durch das Flimmern wach.

.

Nun zu dem Schlauch, einem Lichtleiter. Er ließ mich seinen Vorgänger aus den 1970ern vergessen, der die Welt der Architektur in Aufruhr versetzt hatte. Mit Lichtleitern würde man die Sonne in unterirdische Städte leiten. Adieu Energiekrise, unterirdische Städte brauchen keine Heizung. Kein Regenschirm, kein Schlamm, kein Schneefall. Rundherum glücklich.

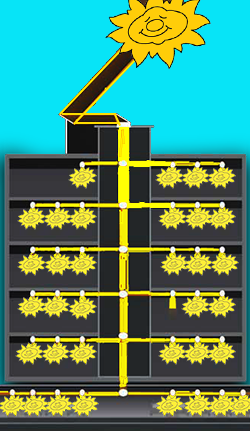

Im Institut für Lichttechnik der TU Berlin wurde in den 1990ern eine Anlage installiert, die die Sonne vom Dach in den Keller durch vier Etagen leitete. Da man in Häusern Licht auch braucht, wenn die Sonne woanders weilt, konnte der Lichtleiter umgeschaltet werden auf eine künstliche Quelle.

Die hätte ich mir angucken sollen. Dann hätte ich den besagten Artikel nie geschrieben. Denn ihre Leistung betrug ganze 2 kW. Warum aber gerade 2 kW? Wer hat sie festgelegt? Kann man sie nicht ändern, wo man in der Technik alles Mögliche nahezu beliebig ändern kann? Diese lässt sich leider nicht ändern, sie beruht auf einer Naturkonstanten.

.

Um die Frage zu verstehen, muss man wieder zurück in die 1970er. Der Protagonist der damaligen Idee vom Lichtschlauch, ein russischer Professor, erzählt an der Uni vor staunendem Publikum von dem neuen Wunder. Am Ende großer Applaus! Nur mein Doktorvater hat eine Frage, eine schön dumme. Er fragt den Professor, ob er gerechnet hätte, wieviel Tageslicht in die unterirdische Stadt müsste. Dieser fragt verdutzt zurück, was die Rechnerei sein soll. Genau da kamen die ominösen 2 kW ins Spiel. Man kann Sonnenlicht nur mit Spiegeln einfangen. Und diese können pro Quadratmeter Fläche senkrecht zur Sonne maximal nur etwa 1 kW Leistung einfangen. Wenn die denn zu scheinen beliebt.

Ergo muss der Spiegel groß sein und ständig nach der Sonne gedreht werden. So ein Ding heißt Heliostat und funktioniert leider nur, wenn Helios ohne Wolken scheint. Soll es in der unterirdischen Stadt sonnig hell sein, muss der Spiegel vergleichbar groß wie die Fläche der Stadt sein. Ansonsten kann man mit vernünftig großen Spiegeln halt nur 2 kW einfangen. Den sachlichen Hintergrund kann man hier ausfühlicher lesen. Den hatte ein Österreicher, der sich als den Gottvater des Lichts feiern lässt, auch nicht verstanden. Er wollte den Tiroler Ort Rattenberg, der im Schatten des Bergs gebaut war, mit Spiegeln auf dem gegenüberliegenden Hügel mit Tageslicht beleuchten. Aus dem Nachbarort Kramsach sollten 30 gewaltige Spiegel, Heliostaten in der Fachsprache, aufgestellt werden. Da deren Licht womöglich über Rattenberg hinweg fliegen würde, statt das Örtchen zu beleuchten, sollte auf den Ausläufern des Schlossberges eine zweite Spiegelwand aufgestellt werden. Damit sollten die Bewohner von Rattenberg von ihrer Winterdepression befreit werden. (mehr hier oder da oder dort). Von Schattendorf zu Sonnenau - im Märchen geht es anders. Man baut das Dorf einfach auf der Sonnenseite auf.

.

Die Sache in den 1970ern war mit dem Diskussionsbeitrag meines Doktorvaters gegessen. Sie kam wieder, als die EU das Tageslicht zum Energiesparen entdeckte und massenweise mit Geld warf. So kam es zu der Installation an der TU. Als ich mich auch an einem solchen Tageslichtprojekt beteiligen wollte, sagte ein erfahrener Kollege aus der TU Berlin lapidar „Bevor du was glaubst, prüfe nach, ob die rechnen können.“ Dem Rat folgte ich. Und siehe, einer meiner beiden Partner, ein Architekt, konnte bestens rechnen, der andere, ein Physiker, überhaupt nicht. In der Theorie ist es andersherum.

Wir rechneten den Beitrag des Tageslichts zum Energieeinsparen wunderbar schön. Doch ein Fachmann aus dem Facility Management eines großen Konzerns rechnete uns auf ein Zehntelcent pro kW, dass sich Tageslicht nicht rechnet, wenn man nur an Lux denkt. Es hat andere Meriten. Nicht weniger enttäuschend las sich ein Angebot einer renommierten Lichtfirma an einen Konzern, das die Einsparung von Energie mithilfe des Tageslicht vorrechnete. Die Investition würde sich lohnen. Allerdings in 42 Jahren.

Und der Lichtschlauch? Wie intelligent ist es, einen Schlauch mit ca. 30 cm Durchmesser durch ein Gebäude zu ziehen, um eine Leistung von 2 kW zu transportieren? Das entspricht ca. 8 Ampere, die man notfalls über einen Klingeldraht übertragen kann. Dieser überträgt den Strom 24 h, während der Schlauch mindestens die Hälfte des Jahres leer bleibt.

Leider sieht die Bilanz des Nutzens der Schwefellampe auch nicht besser aus. Erfunden wurde die Schwefelkugellampe 1990 von Wissenschaftlern, die für Fusion Systems Corporation in Rockville, Maryland, arbeiteten. Eigentlich durch einen Unfall. Ein Mitarbeiter hatte eine Glaskugel mit Schwefelfüllung in die Mikrowelle gelegt, die dort schön strahlte. Die Erfindung weckte so große Hoffnungen, dass man gleich ein Unternehmen gründete (Fusion Lighting).

.

Dumm nur, dass man die Schwefellampe nicht in kleinen Einheiten bauen kann. Deswegen hatte Fusion Lighting 1997 ein System entwickelt, das das reichlich vorhandene Licht über lange Strecken verteilte. Das war ein Lichtleitertunnel (Lightpipe) aus reflektierendem Polykarbonat von 3M, von mir respektlos Lichtschlauch genannt. Mich tröstet es, dass ein Prototyp im Smithsonian-Nationalmuseum in Washington neben der Glühbirne von Thomas Edison ausgestellt wurde. So groß war mein Irrtum wieder nicht.

Die ersten „Lampen“ waren 80 m bzw. 31 m lang. Sie sparten Unmengen Energie. Übrigens, Lichtschläuche, die Licht über große Entfernungen leiten, gibt es. Es wird geschätzt, dass die ausgerollte Länge der Glasfaserkabel weltweit mehr als 5 Milliarden Kilometer überschritten hat. Dies entspricht in etwa dem 57-fachen der Entfernung von der Erde zum Mars oder der ungefähren Entfernung zum Planeten Pluto am Rande des Sonnensystems. Beleuchten tun die Kabel allerdings nichts. Sie leiten Information weiter.

Im Jahr 2000 verschwanden die Internetseiten von Fusion Lighting. Es wurde bekannt, dass die Lichttunnel nicht den Erwartungen entsprachen, da sie vergilbten. Dann wurde es still um das Wunder. Wenn sie nicht vergilbt wären? Hat jemand berechnet, mit welchen Kosten man einen dicken Schlauch, der sich durch alle Räume zieht, staubfrei hält?

(Näheres hier und da, aber leider sonst nirgendwo) Ich vermute, nicht allzu viele Leute wollten 80 m Licht an- oder ausschalten. Jedenfalls nicht gleich auf einmal.

[…] man moderne Leuchten bis 80 m Länge bauen kann (s. hier), aber auch in winzigen Größen in Millimetern, baut die Industrie massenweise immer noch 1,25 m […]