Posts in Category: Lichtqualität

Als das Künstliche triumphierte - Geschichte Berliner Schulzentren

Die 1960er Jahre waren in vielerlei Hinsicht prägend für die westliche Zivilisation. Zum ersten Mal in der Geschichte konnte man genügend Licht machen, um ohne die lästigen Bedingungen draußen arbeiten zu können. Nicht nur die 24-h-Gesellschaft war geboren, sondern auch die Vorstellung, dass man in künstlichen Welten besser leben würde. Möglich gemacht es die Leuchtstofflampe. Berlin beschloss 1967, 90% des Unterrichts von Maschinen geben zu lassen - so etwa 1974 wäre es so weit. Die dazu geeigneten Schulen ohne Tageslicht und mit künstlicher Klimatisierung wurden bis etwa 1970 erstellt. Dass die Maschinen das Tageslicht eher scheuten, weil die Bildschirme blendeten, sei dahin gestellt (kommentiert hier). Wie man später gelernt hat, besitzt das Tageslicht noch andere Kräfte, als kräftig auf die Schulbücher zu scheinen.

Da die dummen Menschen den Fortschritt nicht erkannten, haben Eltern wie Kinder gegen die Schulen Front gemacht, Direktoren suchten das Weite, will sagen, ganz normale Schulen mit normalen Fenstern, um den Aufsässigen auszuweichen. Unser Bausenator Harry, geboren in den Masuren, wollte damals die Havelufer den Seen seiner Heimat anpassen. Und auch was für die Schulen tun. Diese hatten 3/4 Milliarde gekostet. Was macht es aus, wenn man Fenster für jeweils eine Million nachträglich einbaut?

Gestern habe ich den Pressespiegel der 1970er Jahre zu dem Schulabenteuer eingescannt. Was wäre in der Corona-Zeit in den Schulen ohne Fenster los, so sie heute stünden? Nix - die Schüler würden zu Hause hocken und auf Tabletts stieren, die die Maschinen realisiert haben, die der Berliner Senat anno 1967 beschlossen hatte. Was lange währt, wird am Ende …? Die Zeitung, aus der die obigen Schnipsel stammen, berichtet heute über eine Katastrophe namens Mebis. MEBIS bricht zusammen, wenn sich alle Lehrer und Schüler einloggen, weil sie die Hacker damit stören. Noch nie in der Weltgeschichte gab es bessere Möglichkeiten, jeden einzelnen Lehrer und Schüler auszuspionieren. Wenn sich das Ganze etabliert hat, werden auch nachträglich eingebaute Fenster für eine Million oder eine Milliarde nicht helfen.

Anm.: MEBIS wird von Bayern betrieben. Die Meldung oben stammt aus dem SED-Blatt Neues Deutschland. So neu auch wieder nicht …

Wo Licht, Luft und Duft zusammenwirken

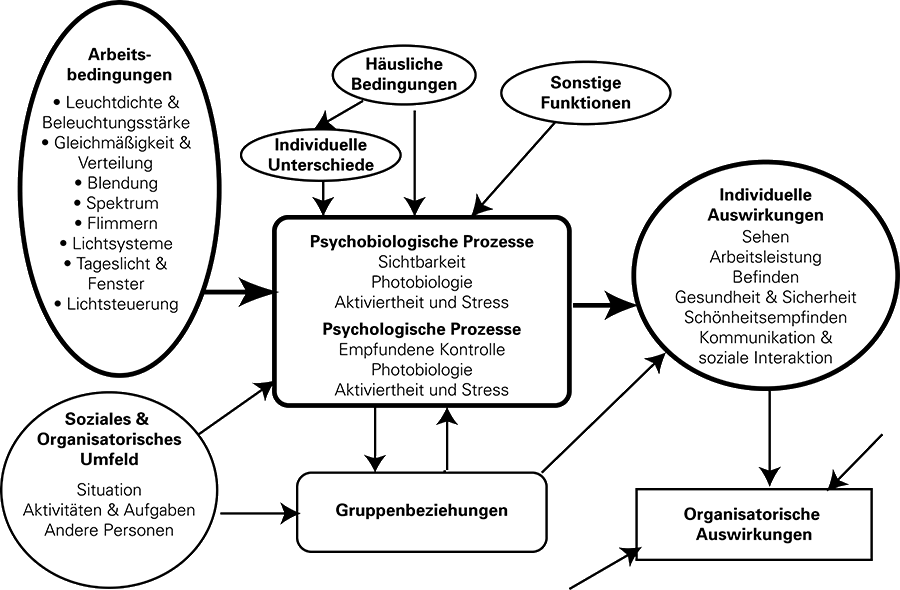

Heute fand ich in den unendlichen Weiten des Internet den wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass man mit Licht, Farbe und Duft die Kreativität der Mitarbeiter im Büro steigern kann. Gemeint ist natürlich nicht, dass Mitarbeiterinnen mit einem frivolen Spiel mittels Düften Mitarbeiter von der Büroarbeit ablenken bzw. wasserscheue Mitarbeiter dafür sorgen, dass Mitarbeiterinnen bald verduften und sich im Homeoffice wohler fühlen. Es geht um Wissen und Wissenschaft.

Wie Office ROXX berichtet, hat das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) hat eine Metastudie zur Wirkung raumpsychologischer Faktoren veröffentlicht. Metastudien macht man, wenn einem die Zeit oder der geographische Raum fehlt, um Studien zu machen. Die verraten aber manchmal mehr als Studien, weil die gesammelten Weisheiten von mehreren Autoren oder Gruppen stammen. Zudem dürfen Autoren von solchen Metastudien Wahrheiten verkünden, die Finanzierer von Studien nicht immer zulassen. So berichten die Autoren der Metastudie (YuePan und Stefan Reif) etwas, was vermutlich nie in einer lichttechnischen Studie erscheinen dürfte:

Frage: Über den Einfluss von Beleuchtung und Farbe wurde schon viel geschrieben. Was haben Sie herausgefunden?

Antwort: Wir haben eine ganz spannende Nutzerstudie aus Japan entdeckt. Ihr zufolge beeinflussen Lichtstärke und Lichtfarbe das kreative Arbeiten. So bevorzugten die Probanden bei kreativen Arbeiten eine relativ geringe Beleuchtungsstärke zwischen 250 und 500 lx in Verbindung mit einer warmen Lichtfarbe. Eine Studie von Steidle und Werth zeigt zudem, dass sehr helle Beleuchtung – mit 1.500 lx – die Kreativität und das Freiheitsgefühl vermindern kann.

Was bitte ist daran so schlimm? Viel! Erstens will die gesamte Lichtwelt bläuliches Licht, weil man davon angeblich kreativer wird. Jemand hat mir neulich geschrieben, es gäbe zehntausende Bücher und Artikel dazu. Tatsache, bei mir im Keller gibt es soviel davon, dass ich die Literatursammlung nur mit einer Sackkarre transportieren kann. Zweitens, liefert die Industrie seit Jahrzehnten Leuchten mit neutralweiß aus, obwohl ein gewisser Prof. Riechert 1975 genau das ermittelt hatte, was Ende 2020 von einem führenden Institut so einfach gesagt wird. Und drittens …

Da wird es schlimmer, und ich muss einen neuen Absatz anfangen. Zwischen 250 lx und 500 lx in einem deutschen Büro? Gott verhüt's! Nie darf die Beleuchtungsstärke unter 500 lx fallen. Weder die Autoren der Originalstudien noch die der Metastudie haben eine Ahnung von Licht. Und das schlimmste ist, dass sehr helle Umgebungen angeblich die Kreativität und das Freiheitsgefühl vermindern sollen. Denen muss man zeigen, was sich gehört: Demnächst erscheint eine Europäische Norm, die den Menschen was Gutes antun will. Danach darf die Beleuchtungsstärke für Arbeiten wie "Schreiben, Tippen, Lesen, Datenverarbeitung" nie unter 500 lx fallen. Will man eine anständige Beleuchtung, darf sie nie unter 1000 lx fallen. Das gilt auch für CAD-Arbeitsplätze und Konferenzräume. (Falls Sie das nicht glauben, können Sie die Norm für 174,30 EUR bestellen.)

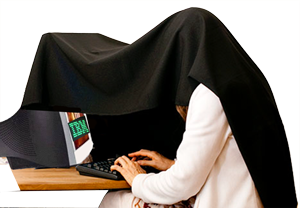

Lassen wir es sacken: Wissenschaftliche Studien zu Büro zeigen, dass Büromenschen warmes Licht und eine relativ geringe Beleuchtungsstärke brauchen. Wenn es zu hell wird, fühlen die sich gestört und sind weniger kreativ. Die Lichttechnik steigert aber die Beleuchtungsstärke abermals. So brauchten deutsche Menschen in befensterten Räumen 300 lx im Mittel (DIN 5035-2). Das bedeutet 240 lx im Minimum. Jetzt brauchen sie 500 lx im Minimum, besser 1000 lx. Und das warme Licht? Ach was, davon werden sie nur träge. Warm ist gemütlich, und gemütlich macht eben träge. Haben Sie sich nicht immer gefragt, woher die Menschen kommen, die sich im Büro wahre Zelte aufbauen, um das Licht von ihrem Arbeitsplatz fernzuhalten?

Die Autoren der Meta-Studie haben ihre Quellen genannt. Wer nennt mir die Quellen, die die Lichttechniker benutzen, um ihre Weisheiten zu normen? (Antwort erübrigt sich, wenn Sie dies lesen.)

Obwohl dieser Blog sich mit dem Licht beschäftigt, will ich weitere Fragen nicht vorenthalten, mit denen sich die Meta-Studie beschäftigt. Denn wie neulich berichtet (Hier), verbessert Corona Licht und Luft im Büro. Wie? Indem das Virus der Verdichtung der Arbeitsplätze im Büro den Garaus macht. Und damit auch dem Mief, der dadurch entsteht, dass Büroplaner denken, dass Mitarbeiter emissionsfrei und immissionsresistent wären. Da musste erst ein Virus kommen, um Menschen so weit von einander entfernt zu platzieren, dass sich ihre Duftkreise nicht berühren. Wollte man die Abstände künftig wieder verringern, könnte man mit Düften arbeiten, so ähnlich wie beim Schall, wo man Emissionen mit weiteren Lärm maskiert. Ob das mit Düften klappen könnte?

Frage: Wie ist es mit Duftmarketing? Gibt es Düfte, die Mitarbeiter produktiver machen?

Antwort: Tatsächlich haben wir Studien gefunden, die zeigen, dass sich beispielsweise Pfefferminzduft positiv auf die Laune und manche Aspekte von Leistung auswirken kann. Rosmarinduft hat einen positiven Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten …Der Einsatz von Duftstoffen in der Breite der Büros ist sicher noch ein paar Jahre entfernt.

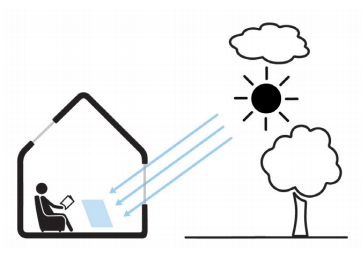

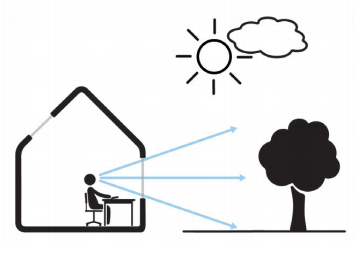

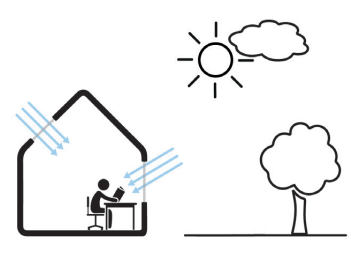

Also bleibt es vorerst mit dem Tannennadelduft an bestimmten Orten. Wem sein Büro immer noch stinkt, sollte sich das Bild ansehen, das die Vorstellung von Lichttechnikern von einem deutschen Büroarbeitsplatz darstellt, und dies mit seiner - traurigen - Realität vergleichen. Zum Glück haben die Arbeitnehmer heute die Möglichkeit, zum Home Office auszuweichen.

Wie korrektes Licht und gute Akustik einen Raum töten

22.12.2020

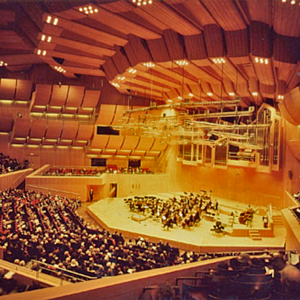

Damals konnte ich kaum erwarten, dass die Elphi fertig wird. Ein Jahr vor der Eröffnung hatte ich das Gebäude vom Hafen aus gesehen. Ein Highlight! Ist es immer noch. Aber bei der Übertragung der Eröffnungsfeier war ich aber eher entsetzt (hier), dachte aber, es läge daran, dass die Bundeskanzlerin zu spät anreisen konnte.

Nachdem ich den Saal in Natura erleben durfte, denke ich nicht viel anders. Beim Licht hat wohl der Sicherheitsaspekt zugeschlagen. Auch wenn der Saal hell erleuchtet ist, dominiert die Treppenmarkierung die Szene. Wenn die Lichter ausgehen, wird es einen Zahn schlimmer. Man stolpert zwar nicht dem Dirigenten entgegen. So ganz glücklich schaut man auch nicht aus der Wäsche.

Licht in Tateinheit mit Akustik sorgt für eine andere Katastrophe. Der große Saal wurde zum Optimieren der Akustik mit Tausenden fein ausgearbeiteten Elementen verkleidet. Eigentlich kann man nichts dagegen sagen. Leider sorgt das streifende Licht für eine Modellierung, die man lieber nicht sehen will. Das Bild zeigt deutlich, wie die Oberflächenstruktur, die die Akustik verbessern soll, die Raumästhetik, gelinde gesagt, abmurkst. Das Thema - Schattigkeit - hatte mein verstorbener Kollege Fred Häger in den 1970ern in seiner Dissertation bearbeitet. Wer liest aber Dissertationen, wenn einer eine architektonische Pretiose beleuchtet?

Geht es nicht anders? Mit sanftem Licht würde die Struktur der Wände praktisch unsichtbar. Sie bliebe akustisch dennoch wirksam. Ich benutze das Bild für Seminare, bei denen es um die Optimierung der Umwelt insgesamt geht. Optimiert man Licht und Akustik für sich, sieht man oben, was man hat.

Hat das Tageslicht überhaupt einen Wert?

Bekanntlich kostet das Tageslicht nichts. Deswegen scheint es so, dass es auch nichts Wert ist. So jedenfalls wenn man die gängige Praxis beurteilt, dass bei jeder Gebäudesanierung das Tageslicht irgendwie auf der Strecke bleibt. Vor einigen Jahren hatte Jacobiak eine Studie veröffentlicht, die dies in Zahlenwerte gepackt hatte. Grund ist, dass man versucht, Gebäude energetisch zu verbessern und dabei mal Fenster verkleinert, mal noch eine Lage Fensterscheibe hinzufügt. Was kaum jemand weiß, ist dass die neuen Fassaden das Licht nicht nur dämpfen, sondern auch noch qualitativ verschlechtern. Hinter manchem Super-Glas wird die Farbwiedergabe grottenschlecht.

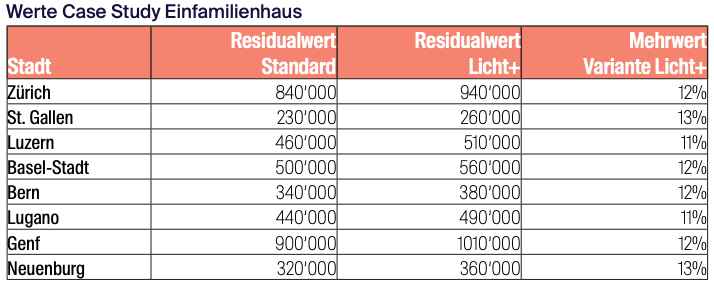

Das Märchen, dass himmlische Licht nichts kostet, verdanken wir natürlich einer Milchmädchenrechnung. Und da wo manches Milchmädchen zu Hause ist, und die Kühe keine gute Farbwiedergabe brauchen, weil alle blau sind, habe ich eine interessante Studie gefunden, die den Wert des Tageslichts auf eine unschlagbare Art und Weise nachweist: Mehrwert für Häuser und Wohnungen, getrennt nach Mietobjekten und Kaufobjekten. Der Auftraggeber war kein Mäzen, sondern eine Firma, die Dachfenster verkauft. Da ich mehrere davon verbaut habe, brauche ich die Studie eigentlich nicht zur eigenen Überzeugung.

Die Untersucher haben in der Schweiz Objekte evaluiert, die durch mehr als nur notdürftige Luken ein schönes Aussehen bekommen hatten. Was sind die Nutzer bereit, dafür zu zahlen? Hier zur Ansicht die Tabelle für Einfamilienhäuser, die sich sehen lassen kann. wer mehr wissen will, und genauer, kann hier weiterlesen.

Häuser in der Schweiz sind kostbar. Wenn man mehr Tageslicht hinein lässt, werden sie kostbarer. Und Mieter und Häuslebauer lassen sich das Tageslicht was kosten.

Mehr melLux - weniger Anstrengung? Eine neue Zeitrechnung für die Beleuchtung

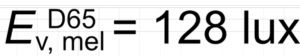

Nachdem ich mich daran gewöhnt hatte, dass man bei "circadianen" Beleuchtung ruhiger, aber auch sehr viel leistungsfähiger werden soll, so etwa 35% bessere Lesegeschwindigkeit durch besseres Licht, fand ich einen Artikel in Licht (Heft 9/2020), das viel nüchterner klingt: "Gleiche Leistung bei weniger Anstrengung". Ich wunderte mich allerdings über die Umstände der Untersuchung, über die berichtet wurde. Man hatte kognitive Leistungen in unterschiedlichen Lichtsituationen und zu unterschiedlichen Tageszeiten untersucht. Ich las "241 lx" "128 lx" und "54 lx" als Beleuchtungsstärke.

Nach einer Weile löste sich das Rätsel der krummen Zahlen und der geringen Werte. Es soll sich um eine Helligkeit von 500 lx handeln. So steht es im Organ der LiTG. Da der Artikel keinen Autor hat, kann man das noch durchgehen lassen. Denn neuerdings werden Artikel auch mal von Robotern geschrieben. Was die Lux-Zahlen aber angeht, habe ich keine Möglichkeit gefunden, diese mit Word zu tippen, deswegen hier ein gescanntes Bild. Für alle, die sich wundern, was Angaben mit Index und Potenz bedeuten sollen, hier die gute Nachricht: künftig werden wir bei allen lichttechnischen Angaben Ähnliches erleben. Es ist so einfach zu verstehen, dass man sich wundert, warum man bislang nicht darauf gekommen ist. E steht wie immer für Beleuchtungsstärke, allerdings bezieht sich diese auf das Tageslichtäquivalent der CIE D65 und hat daher relativ wenig mit der Beleuchtungsstärke zu tun, die für Helligkeit sorgt. V steht für vertikal, die 500 lx gelten für horizontal (aber nicht für Helligkeit) und lux ist nicht Lux, weil ein Luxmeter nicht 128 anzeigen wird, sondern 500. Die 128 lux sind nämlich melanopisch. Daher der Index mel. Wie man zu melanopisch kommt? Frage Sie Ihren Lichtplaner. Der muss es wissen. Ob er weiß, warum das Tageslichtäquivalent nichts Äquivalentes für das Sonnenlicht bedeutet, kann ich nicht garantieren.

Nach einer Weile löste sich das Rätsel der krummen Zahlen und der geringen Werte. Es soll sich um eine Helligkeit von 500 lx handeln. So steht es im Organ der LiTG. Da der Artikel keinen Autor hat, kann man das noch durchgehen lassen. Denn neuerdings werden Artikel auch mal von Robotern geschrieben. Was die Lux-Zahlen aber angeht, habe ich keine Möglichkeit gefunden, diese mit Word zu tippen, deswegen hier ein gescanntes Bild. Für alle, die sich wundern, was Angaben mit Index und Potenz bedeuten sollen, hier die gute Nachricht: künftig werden wir bei allen lichttechnischen Angaben Ähnliches erleben. Es ist so einfach zu verstehen, dass man sich wundert, warum man bislang nicht darauf gekommen ist. E steht wie immer für Beleuchtungsstärke, allerdings bezieht sich diese auf das Tageslichtäquivalent der CIE D65 und hat daher relativ wenig mit der Beleuchtungsstärke zu tun, die für Helligkeit sorgt. V steht für vertikal, die 500 lx gelten für horizontal (aber nicht für Helligkeit) und lux ist nicht Lux, weil ein Luxmeter nicht 128 anzeigen wird, sondern 500. Die 128 lux sind nämlich melanopisch. Daher der Index mel. Wie man zu melanopisch kommt? Frage Sie Ihren Lichtplaner. Der muss es wissen. Ob er weiß, warum das Tageslichtäquivalent nichts Äquivalentes für das Sonnenlicht bedeutet, kann ich nicht garantieren.

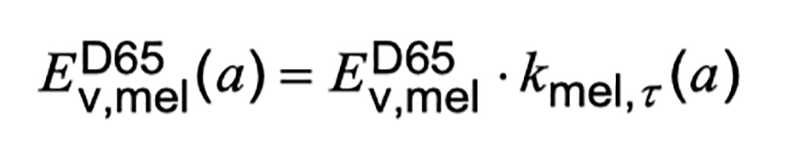

Und diese Größen werden so berechnet:

Wenn Sie wissen wollen, was kmel ist, müssen Sie diese Formel auflösen

Man wird natürlich fragen dürfen, was ein Mensch von soundsoviel mel hat? Fangen wir mit den 500 lux an. Dazu steht in Licht "entspricht der gängigen EU-Norm zur künstlichen Beleuchtung von Innenräumen auf der Arbeitsoberfläche." Anscheinend werden Studien aus Deutschland von Google Translate übersetzt. Eine EU-Norm zur künstlichen Beleuchtung von Arbeitsoberflächen wird es hoffentlich nie geben. Diese 500 lx dürfen laut Norm nie unterschritten werden. Also ist die Studie grenzwertig. Oder?

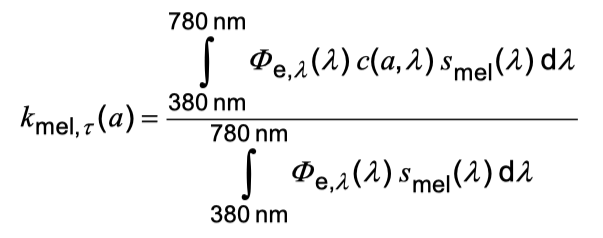

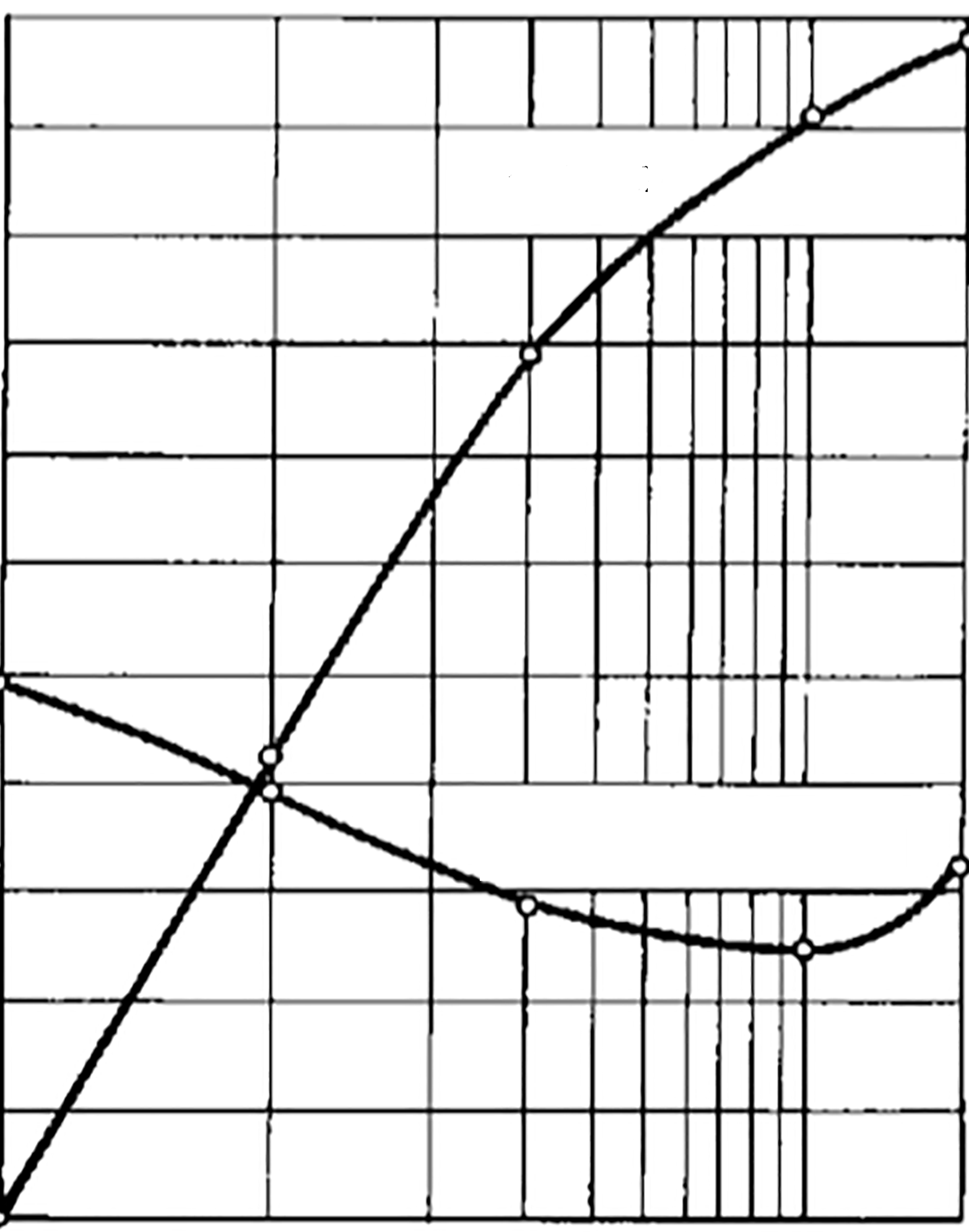

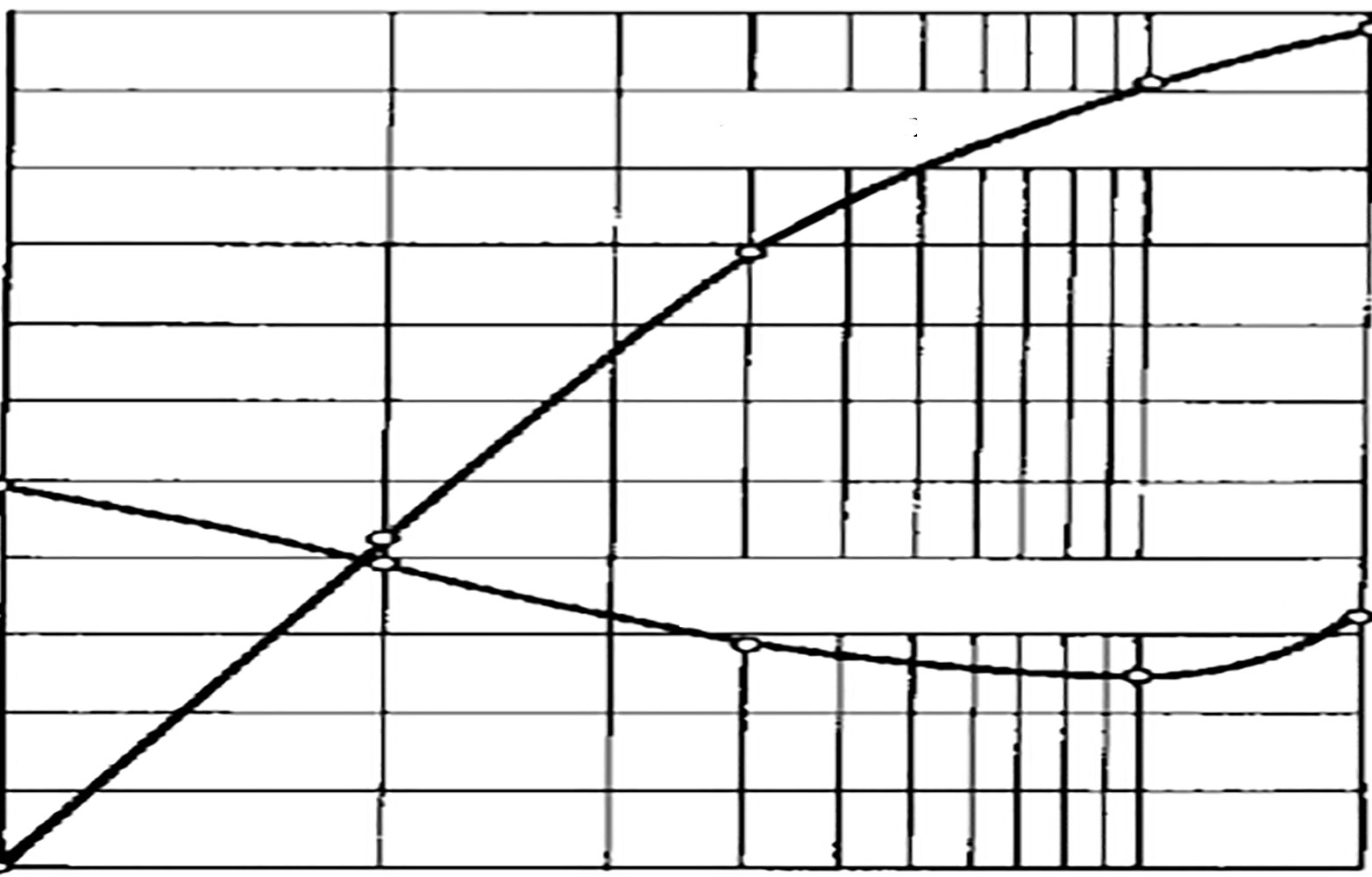

Erst grenzwertig scheint die Präzision, mit der manche Forscher die Ursache der Wirkung berechnen. Die wird Circadianer Stimulus genannt und mit CS abgekürzt. Circadianer Stimulus bedeutet, dass das Licht nicht nur die Beamtenpalme im Zimmer beleuchtet, sondern auch noch den Körperrhythmen zum Aufschwung verhilft. Und dieser wird, wie im gleichen Heft an anderer Stelle beschrieben, so berechnet:

Man hat bei der beschriebenen Studie etwas getan, was noch nie der Fall war, nämlich die Leistung unter der "gängigen" Arbeitsplatzbeleuchtung ermittelt. Offenbar ändert sich diese nicht bei unterschiedlichen und auch optimalen Lichtbedingungen, aber die "Leistungsanstrengung" mächtig. Nämlich um 2%. Das scheint wenig, aber kumuliert sich über Jahrzehnte "Als Momentaufnahme ist das Ergebnis nicht kritisch zu sehen, da die Effekte etwa 2% ausmachen. Da wir statischen Lichtbedingungen aber über Jahrzehnte unseres Arbeitslebens ausgesetzt sind, kumulieren sich diese kleinen Effekte zu relevanten Faktoren. Sie sind dann eine Frage der Ergonomie." Eigentlich wollen die Lichttechniker vermeiden, dass sich die Ergonomie mit Licht auseinandersetzt. Mir liegt ein offiziell-böser Brief vor, dass ich das auch als Leiter des zuständigen internationalen Ausschusses nicht darf.

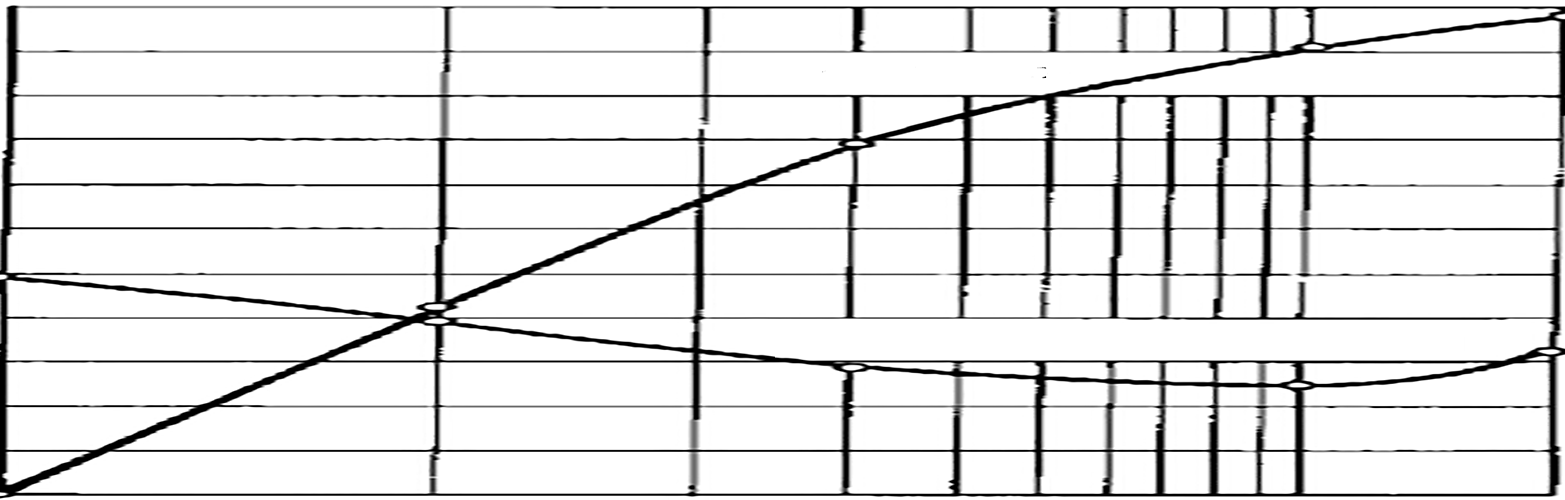

Die Sache erinnert an die Kurve der Leistung des Menschen, die mit der Beleuchtungsstärke steil zunimmt, allerdings zwischen 300 lx und 1000 lx schlappe 1.5% und die Ermüdung nimmt 0,2 % ab. Wow! Wie haben die vor 70 Jahren Ermüdung so präzise gemessen, wo sie die Beleuchtung gerade mal mit dem feuchten Finger messen konnten? Und Ermüdung auf 0,2% genau? Scherz beiseite, dieses Bild hat es sogar in die Psychologiebücher geschafft. Dort kann man lesen, dass Beleuchtungsstärken über 1000 lx zu vermeiden sind, da dann die Ermüdung steil ansteigt. (Wer des Rätsels Lösung erfahren möchte, bitte hier lesen).

Wer die Studie unverhunzt lesen möchte, kann das hier tun: Influence of common lighting conditions and time-of-day on the effort-related cardiac response, Johannes Zauner et. al. Man sollte sich dabei nicht wundern, dass die experimentell gezeigten Effekte klein sind, denn man ist bei solche Experimenten froh, irgend etwas nachzuweisen. Das liegt nicht am Experiment, sondern am Experimentieren. Und an der Komplexität der Lichteinflüsse auf den Menschen. Man muss sich eher wundern, wenn deutsche Schulkinder durch blaues Licht plötzlich intelligenter werden als die von Burkina Faso - jedenfalls nach Pisa-Maßstäben.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025