Posts in Category: Gesundheit

Große Worte - Viel dahinter? Zu einem Buch zur Lichtergonomie

Ergonomie beschäftigt sich mit allem, was die menschliche Arbeit angeht. Leider haben sich die Ergonomen nicht vorgenommen, sich mit der Beleuchtung zu beschäftigen. Das, auch wenn es kaum eine menschliche Arbeit gibt, die man ohne Beleuchtung erledigen kann. Und selbst wenn man das könnte - Wer will die ganze Zeit im Dunkeln sitzen und werkeln? Daher gibt es mehr Arbeitsplätze mit Beleuchtung als solche, die unbedingt Beleuchtung zur Arbeitserledigung benötigen.

Ein Professor für Lichttechnik, der langjährige Chefredakteur der renommierten Zeitschrift Lighting Research and Technology, hat sich vorgenommen, die Lücke zu füllen. Sein Buch mit dem Titel "Human Factors in Lighting", Jahrgang 1981, ist vor einigen Jahren in der dritten Fassung erschienen. Human Factors ist der amerikanische Name für Ergonomie, und die Gesellschaften, die sich in den angelsächsischen Ländern mit Ergonomie beschäftigen, heißen Human Factors and Ergonomics Society. Ich habe mir das Buch für 184 € gekauft, weil ich mir tiefere Erkenntnisse davon versprochen hatte.

Das Ergebnis hat mich an den früheren Bundesminister für Wirtschaft Apel erinnert. Sein bekanntester Spruch : Ich denk', mich tritt ein Pferd.

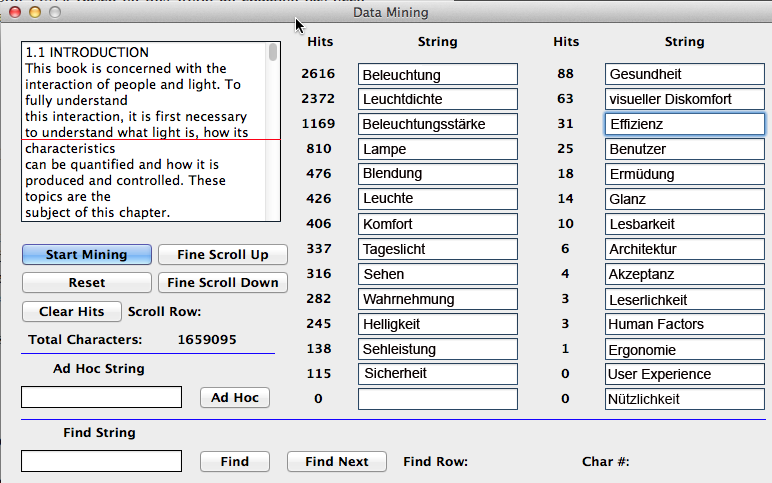

Dass in einem Buch zur Lichttechnik der Begriff Beleuchtung 2616 Mal vorkommt, ist nicht unbedingt verwunderlich. Kann man hingegen verstehen, dass die "Gesundheit" nur 88 Mal erwähnt wird? Auch gut! Was ist mit "Sicherheit"? Ihretwegen gibt es in vielen Staaten Normen und sogar Gesetze zur Beleuchtung. Bei der Ergonomie der Beleuchtung spielt die Sicherheit aber nicht mal die dritte Geige. Aber besser noch die Behandlung von "Lesbarkeit". Beleuchtung zu Lesbarkeit steht 2616 zu 10. Wofür macht man eigentlich die Beleuchtung? Soweit ich weiß, hat sie mit Farben und hübschen Formen nicht viel zu tun, aber mit Sehleistung. Und für viele Menschen ist das eng mit der Lesbarkeit verknüpft.

Vielleicht der Architektur wegen? Sie kommt in einem Buch mit 331 800 Wörtern ganze 6 Mal vor. Und einer der drei Grundpfeiler der Architektur gemäß Vitruv, User Experience, ist gänzlich unter den Tisch gefallen. Diesem Schicksal ist Humans Factors (s. Titel des Buchs) knapp entgangen (3 x), Ergonomie auch. Sie wurde ein Mal erwähnt. Mit der Nützlichkeit hat der Autor nicht viel im Sinn. Wozu auch?

(Anm.: Wenn Sie Bücher aus dem Bereich Ergonomie lesen, werden Sie darin kaum das Wort Beleuchtung finden. Wozu auch? Man untersucht Arbeit, Computer, Stühle u.v.a.m. bis ins feinste Detail. Und lässt Beleuchtung Beleuchtung sein. Die gibt es, wenn man den Lichtschalter umdreht. Und der Strom kommt aus der Steckdose. Garantiert!)

Corona und Licht - Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker II

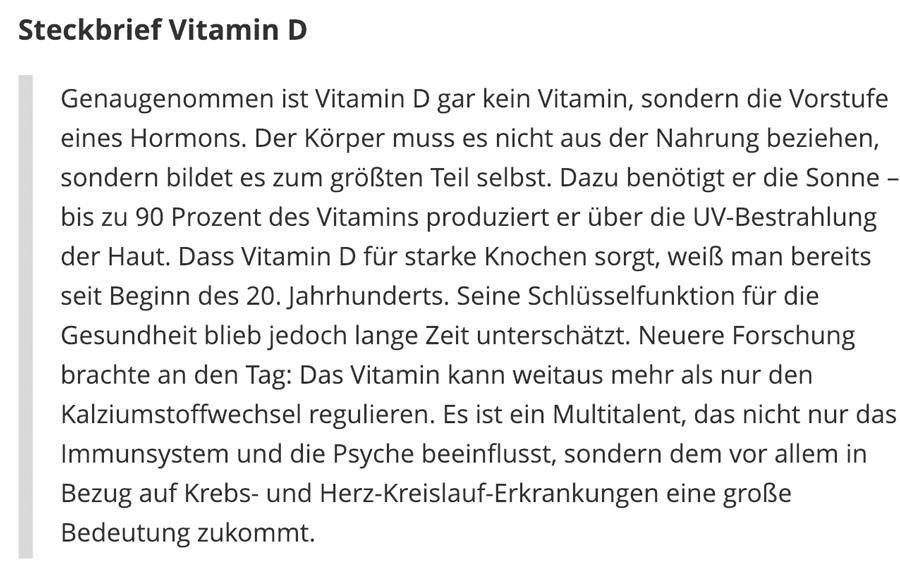

Vor ein paar Tagen hatte ich das Thema Vitamin D und Corona bearbeitet (hier). Die Sache sieht manch Anderer weitaus dramatischer als ich. Allerdings kann man sie nicht dramatisch genug sehen. Denn die Warnung gilt: Wenn man mögliche Folgen eines mangelnden Vitamin D-Spiegels nicht ernst nimmt, kann der nächste Sommer ohne uns kommen.

Heute erreichte mich eine Nachricht von einem Prof. Spitz, der uns von einer Tagung Vitamin D-Update bekannt war (hier). Die Liste der damaligen Themen, bei denen die Rolle von Vitamin D besprochen wurde, war wahrlich imponierend:

- – Krebsvorbeugung (z. B. Brust-, Dickdarmkrebs)

- – Blutdrucksenkung bei Hypertonie

- – Reduktion von Diabetes mellitus Typ 1 und 2

- – Stabilisierung der Herzkraft bei Herzinsuffizienz

- – Verringerung von Atemwegsinfekten

- – Stärkung der Muskelfunktion

- – Schutz der Nervenzellen bei MS

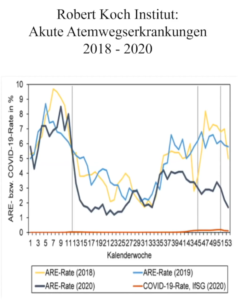

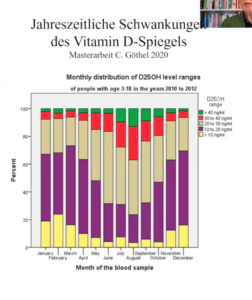

Von besonderer Bedeutung ist der Einfluss von Vitamin D auf das Immunsystem, das Herz-Kreislauf-System, den Glucose- und Fettstoffwechsel sowie auf die Zelldifferenzierung und das Zellwachstum. Genau das ist das Thema des Videos von Prof. Spitz in Verbindung mit der derzeitigen Pandemie. Die Impfung, so man sie irgend wann hoffentlich bekommt, hilft gegen Covid-19, Vitamin D ist die Gesundheitspolizei, die unser Körper über Millionen Jahre entwickelt hat. Er zeigt, wie die akuten Atemwegerkrankungen und der Mangel an Vitamin D über die Jahreszeiten korrelieren.

In welchem Maße Vitamin D Opfer von Covid-19 schützen kann bzw. hätte schützen können) läßt sich an einer Studie aus einem Altenheim demonstrieren.

Geschwindigkeit ist (keine) Hexerei - Manchmal teuflisches Zeug

Man stelle sich vor: Man kommt in die Warte eines Kernkraftwerks und alle Anzeigen stehen auf Rot. Das sind nicht 5, nicht 50, sondern auch mal über 10.000. Wenn gefühlt alle aufleuchten, im Fachjargon Weihnachtsbaum, steht nicht ein gesegneter Tag bevor, sondern möglicherweise eine sich anbahnende Katastrophe. Und man durfte nicht handeln, ehe der Fehler von einem Drucker bestätigt wurde. Denn Computer galten als unzuverlässig, mit ihnen ihre Anzeigen auf dem Bildschirm.

Als ich den Alltag in so einem Raum betrachtete, fand ich die Zahl der Alarme einfach zu hoch. Der Betriebsleiter fragte mich schnippisch, ob ich seine Anlage kennen würde. Ich meinte, nein, aber ich würde die Leute kennen, die solche Anlagen konzipieren. Die würden keine Technik bauen, die minütlich Alarme spuckt. Das gab dem Mann zu denken, und er ließ die Sache untersuchen. Paar Wochen später hatte sich die Zahl der Alarme mehr als halbiert. Wie? Die Ursache war eine Sicherheitsvorkehrung: jeder wichtige Wert wird von drei unabhängigen Sensoren erfasst und gemessen. Wenn diese etwas Unterschiedliches anzeigen, gibt es einen Alarm. So weit, so gut. Aber wieso gab es mehr als doppelt so viele als nötig? Dafür sorgte eine Elektronik, die eine ältere abgelöst hatte. Sie war viel schneller, wie in der Elektronik üblich. Für die vorliegende Aufgabe war sie allerdings zu schnell. Wenn man in einem großen Kessel den Wasserstand misst, wird man nie den gleichen Wert an drei Stellen messen, wenn man in Nanosekunden und Millimeter genau misst. Das Wasser ist nie so ruhig. Anders, wenn man in Sekunden misst oder noch etwas langsamer. So konnte man die angeblichen Fehler halbieren. (Wie man den Rest noch weiter reduzieren konnte, erzähl ich ein andermal.)

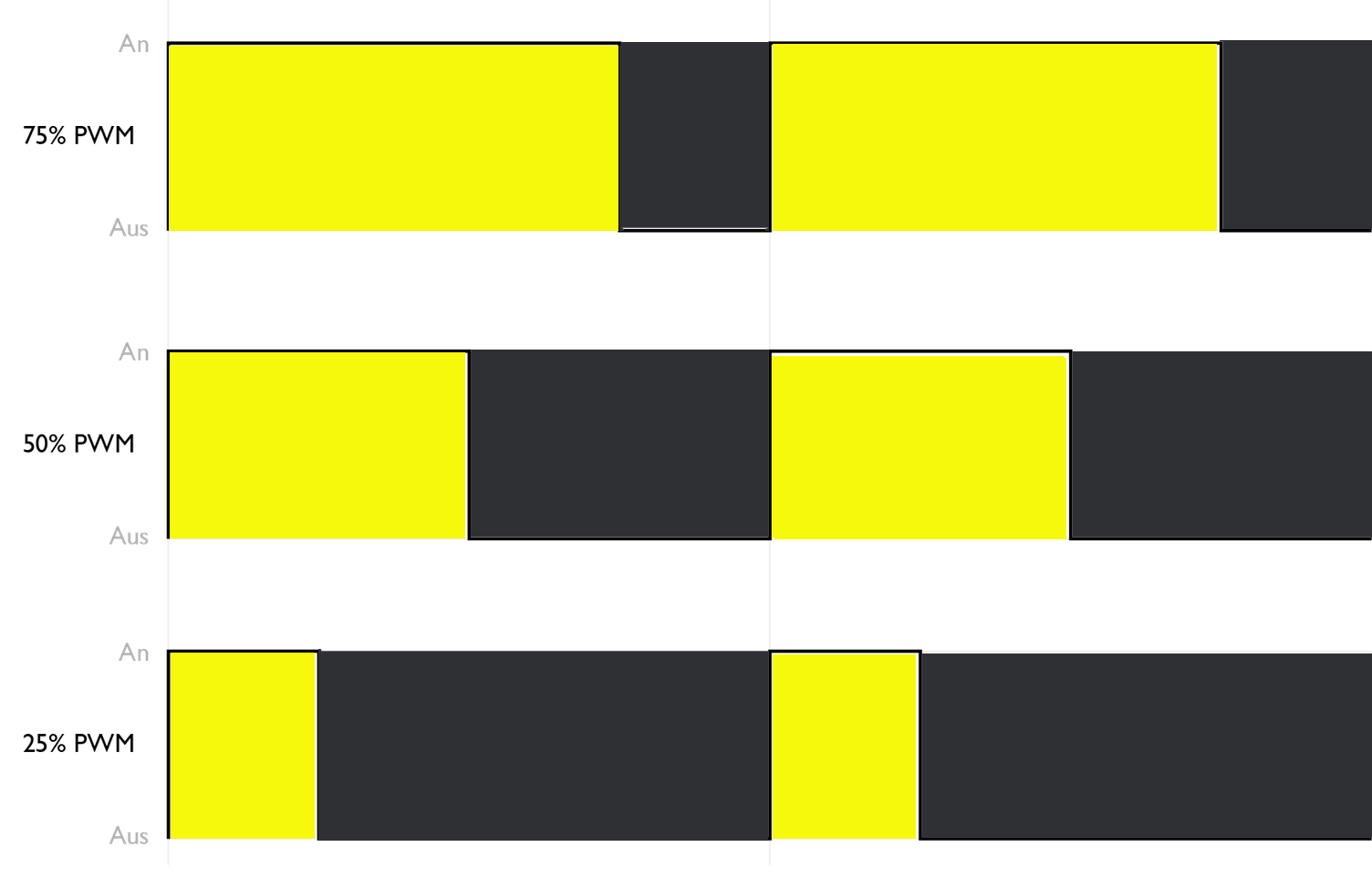

In der Lichttechnik haben wir mit einem ähnlich gelagerten Fall zu kämpfen. Hier muss man aber etwas anderes tun, als die Elektronik langsamer stellen. Es handelt sich um die Fluktuation der Lichterzeugung von LED. Während sich Glühlampen nicht allzu schnell um die Wechselspannung scheren, und Leuchtstofflampen zwar viel schneller, aber immer noch langsam genug, reagieren, sind LED verdammt schnelle Elemente. Man kann sie bei Datenraten von bis zu 100 Mbit/s einsetzen. Ihr Licht steigt praktisch trägheitslos an und fällt leider ebenso schnell ab. Und geht dabei auch durch Null, was bei konventionellen Leuchtmitteln nicht möglich ist.

Die Sache ist problematisch in der KfZ-Beleuchtung (hier), aber insbesondere für Leute, die harte Arbeit am Bildschirm verrichten. Ihre Regelung vom Bildschirm (Helligkeit), gesetzlich vorgeschrieben (ArbStättV), funktioniert leider meist wie unten beschrieben. Übrigens, auch für die Beleuchtung ist die Qualität gesetzlich vorgeschrieben.

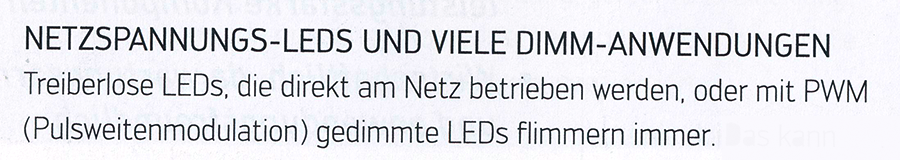

Die einfachste Helligkeitsregelung, deswegen sehr beliebt bei Herstellern, funktioniert mit An- und Ausschalten der Diode. Die Länge des eingeschalteten Signals zu der des ausgeschalteten ergibt dann die Helligkeit. Daher der Name Pulsweitenmodulation (PWM).

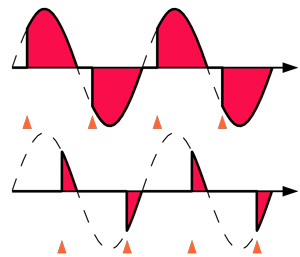

Steuerungen, die das Licht dimmen, müssen schnell genug sein, damit das Auge die dunkle Phase nicht merkt. Die Frage ist, wie schnell. Das hängt davon ab, was man vermeiden will. Flimmern, Flackern, oder … Üblicherweise ging man früher davon aus, dass eine Frequenz oberhalb der Flimmerverschmelzungsfrequenz (FVF) hinreiche. In der Literatur konnte man dafür Werte von 20 Hz bis etwa 50 Hz lesen. Das hängt von vielen Faktoren ab, insbesondere von der Helligkeit und Größe des Objekts. Das Bild rechts zeigt in etwa die Grenze für normale Bildschirme, die bei 71 Hz liegt. Gesunde Menschen mittleren Alters, die unbewegt auf den Bildschirm gucken, mögen damit zufrieden sein. Damit darf sich aber kein Arbeitgeber zufrieden geben. Denn nicht wenige Mitarbeiter setzt man der Gefahr aus, Kopfschmerzen oder Migräne zu bekommen.

(3) Die Helligkeit der Bildschirmanzeige und der Kontrast der Text- und Grafikdarstellungen auf dem Bildschirm müssen von den Beschäftigten einfach eingestellt werden können.

(6) Die Beleuchtungsanlagen sind so auszuwählen und anzuordnen, dass dadurch die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten nicht gefährdet werden.

Leider berücksichtigt das Bild zwei Dinge nicht: Alter des Beobachters und Sehaufgabe. Bei jüngeren Menschen kann der Wert bei über 100 Hz liegen. Und diese sind empfindlicher Gegen Kopfschmerzen. Aber das Entscheidende ist die Sehaufgabe. Guckt ein Mensch stur auf eine Stelle auf dem Bildschirm, merkt er möglicherweise kein Problem. Bewegt sich sein Auge häufig, kommt es zu einem "Stroboskopeffekt". Den kennt man von alten Monumentalschinken mit römischen Kampfwagen, deren Räder sich erst langsam drehen, dann stehen bleiben, dann aber auch noch rückwärts drehen. Will man den Effekt vermeiden, muss sich das Licht sputen, bis zu 1.000 Hz können erforderlich sein. "Für eine wahrnehmungsgerechte Beleuchtung, die mittels PWM gedimmt wird, ist demnach eine PWM-Frequenz um 700 Hz erforderlich." heißt es in einer Arbeit, in der ein Doktorand der Sache auf den Grund gegangen ist.

Wer sich eingehend mit dem Problem befassen will, mag die gelinkte Doktorarbeit lesen (hier): Flimmereffekte von pulsweiten-modulierter LED-Beleuchtung von Dmitrij Polin. Wer dazu keine Lust hat, sollte sich Monitore oder Beleuchtungen ohne PWM kaufen.

Wer misst, misst wirklich Mist

Wer misst, misst wirklich Mist

Die uralte Weisheit der Messknechte, das sind die, die im Labor stur irgendwelche Daten messen, ist so destruktiv nicht, wie sie klingt. Sie warnt nur davor, den Messwerten blind zu glauben. So wird z.B. Vermögen in DM, Euro oder Lira gemessen. Wer dies aber für ein Maß für Glückseligkeit hält, könnte eine böse Überraschung erleben. Dennoch misst man.

Dass das Messen auch in hoffnungsloser Lage eine Bedeutung haben kann, wusste ein Kollege aus einem anderen Gebiet, Tom Gilb, ein Software-Ingenieur. Seit Rat "Messt alles, was es zu messen gibt!" ist etwa 50 Jahre alt. Dazu muss man wissen, was auf dem Gebiet der Software gemessen wurde: die Zahl der Programmzeilen. Unglaublich aber wahr, man misst die Leistung der Kreativen anhand der Programmzeilen, die er braucht, um eine Aufgabe zu lösen. Ist etwa so intelligent als wenn man eine Rede an deren Länge misst. Die Schlafenden werden danken!

Nun könnte es sein, dass man heute anders vorgeht? Das ist, was heute morgen in Wikipedia steht: "Source lines of code (SLOC), also known as lines of code (LOC), is a software metric used to measure the size of a computer program by counting the number of lines in the text of the program's source code. SLOC is used to predict the amount of effort that will be required to develop a program, as well as to estimate programming productivity or maintainability once the software is produced." Heute wie vor 50 Jahren.

So dumm ist die Messerei also nicht, wenn es dazu noch eine andere Größe gibt, die "mitmisst". Das ist z.B. die Kultur in Software-Engineering. Die ist zwar keine Messgröße, aber dennoch sehr wirksam. Ähnliches gab es früher in der Fotografie. Der Fotograf maß Licht. Wenn man sich allerdings die Messgeräte anschaut, wundert man sich, was der wohl gemessen hat. Denn er maß etwa den Halbraum. Daraus auf die Qualität des zu entstehenden Bildes zu schließen, ist eine Kunst. War auch. Der gute Fotograf zeichnete sich nicht durch teure Kameras aus, sondern durch seine Fähigkeit, die Szene einzuschätzen. Dazu musste seine Kamera nicht exakt messen, sondern zuverlässig wiederholbar.

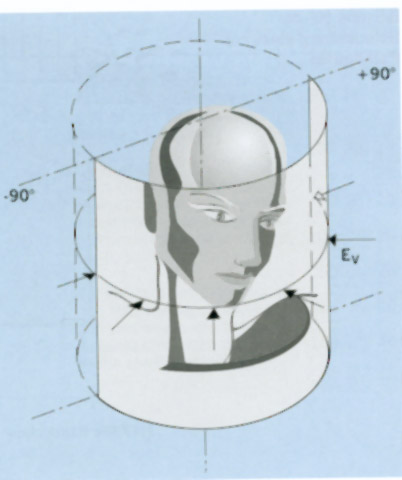

Was misst man in der Beleuchtung eigentlich? Ich hatte vor ein paar Tagen dargestellt, was man von zylindrischer Beleuchtungsstärke bis zur Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke an der Decke alles messen müsste, weil vorgeschrieben (hier). Da diese nicht ihrer selbst wegen vorgeschrieben werden, sondern wegen der Leuchtdichten, die durch sie entstehen, müsste man diese auch noch messen.

Das ist bestimmt schön zu wissen. Z.B. wenn man Messknecht ist. Was glauben Sie, was man an mehr als 40 Millionen Arbeitsplätzen so alles messen kann, um sie lichttechnisch sauber zu charakterisieren? Da kann man bis zur Rente messen - und darüber hinaus. Egal, 40 Millionen sind eine Hausnummer. Zu ihr stellen wir gegenüber die Zahl der vorhandenen Messköpfe für die zylindrische Beleuchtungsstärke Ez. Schon mal welche gesehen? Ich besitze einen. Obwohl ich viele Lichtdesigner, lichttechnische Gutachter u.ä. kenne, kenne ich nur einen zweiten, der aber kaum gebraucht wurde. Denn es ist verdammt aufwändig, zylindrische Beleuchtungsstärken in einem Raum zu messen. Wenn man sie aber gemessen hat, weiß man vor Glück nicht, was man damit anfangen soll. Die Größe ist nämlich eine Kopfgeburt. Der Umgang mit ihr verlangt ebenso viel Gefühl wie der Umgang mit dem Messwert eines Belichtungsmessers von Andreas Feininger, der mit die tollsten Fotos des 20. Jahrhunderts geschossen hat. Und das mit einer 08/15 Kamera.

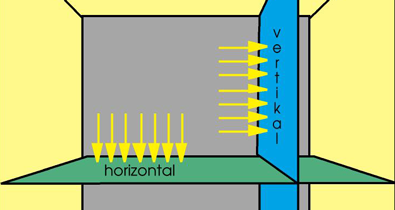

Zum Glück wird eine Messung der zylindrischen Beleuchtungsstärke nur fällig, wenn ein Gericht dies verlangt. Aber eine andere Größe macht derzeit Karriere. Und was für welche! Die nennt sich Vertikalbeleuchtungsstärke (Ev) und fristete lange ein Leben als Mauerblümchen wie die zylindrische. Nur in der Sportstättenbeleuchtung war sie das große Thema, weil es das Fernsehen so wollte. Mit der üblichen Beleuchtungsstärke kann sie nämlich nicht viel anfangen. Jetzt werden Gebäude mit Büros danach zertifiziert (hier oder da). Und zwar, ob sie gesund sind oder nicht!

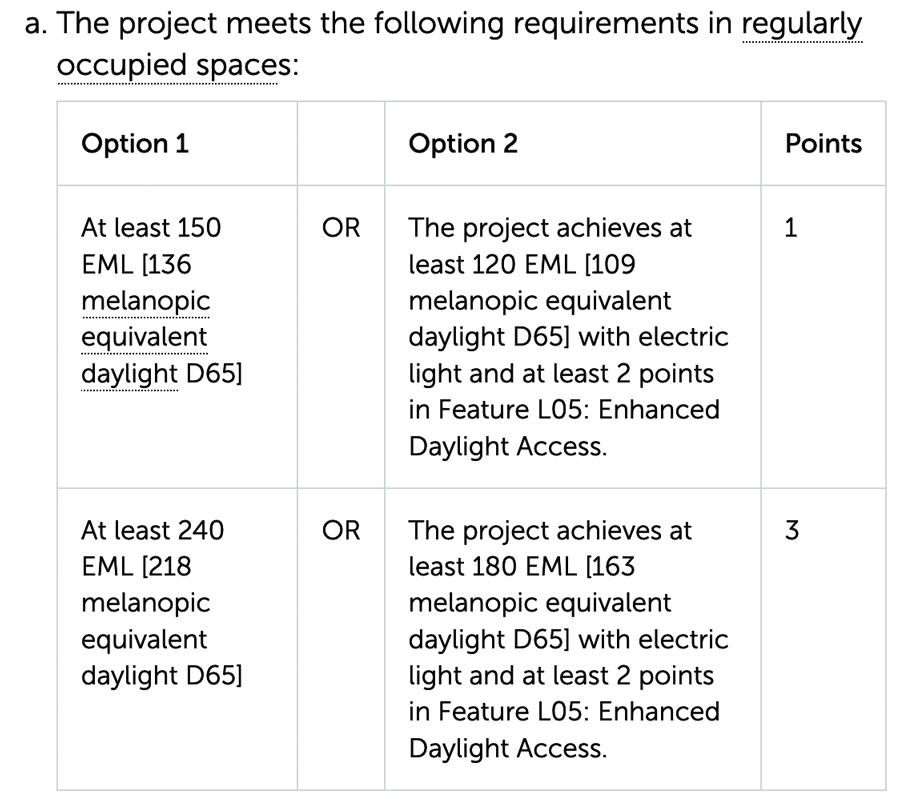

Wer nie im Leben gemessen hat, wird sich vielleicht nichts dabei denken. Sollen sie doch! Es gibt demnach Gebäude für die folgende Größen gelten: 150 Emel (oder 136 melanopic equivalent daylight D65) sind gut. Der Kandidat kriegt einen Punkt. Noch besser sind 240 EML oder 218 melanopic equivalent daylight D65. Drei Punkte für den Kandidaten.

Der Unterschied zu Hokuspokus besteht insbesondere darin, dass man weiß, dass die Amateur-Zauberer es nicht so ernst meinen. Wer ein Gebäude zertifiziert und dafür viel Geld verlangt, muss doch mehr bieten als Hokuspokus? Tut er aber nicht. Denn Beleuchtungen in Arbeitsstätten sind seit Jahrzehnten fast immer auf Horizontalbeleuchtungsstärke getrimmt. Daher fällt Ev immer sehr ungleichmäßig aus, selbst bei Indirektbeleuchtung. Als Messwert ist sie daher faktisch ungeeignet. Dafür wohl hervorragend für Quacksalberei.

Corona und Licht - Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

Wem die täglichen Nachrichten zu, über oder um Corona auf die Nerven gehen: Es gibt eine größere Gefahr für die Gesundheit, die auch die Corona-Gefahr einschließt.

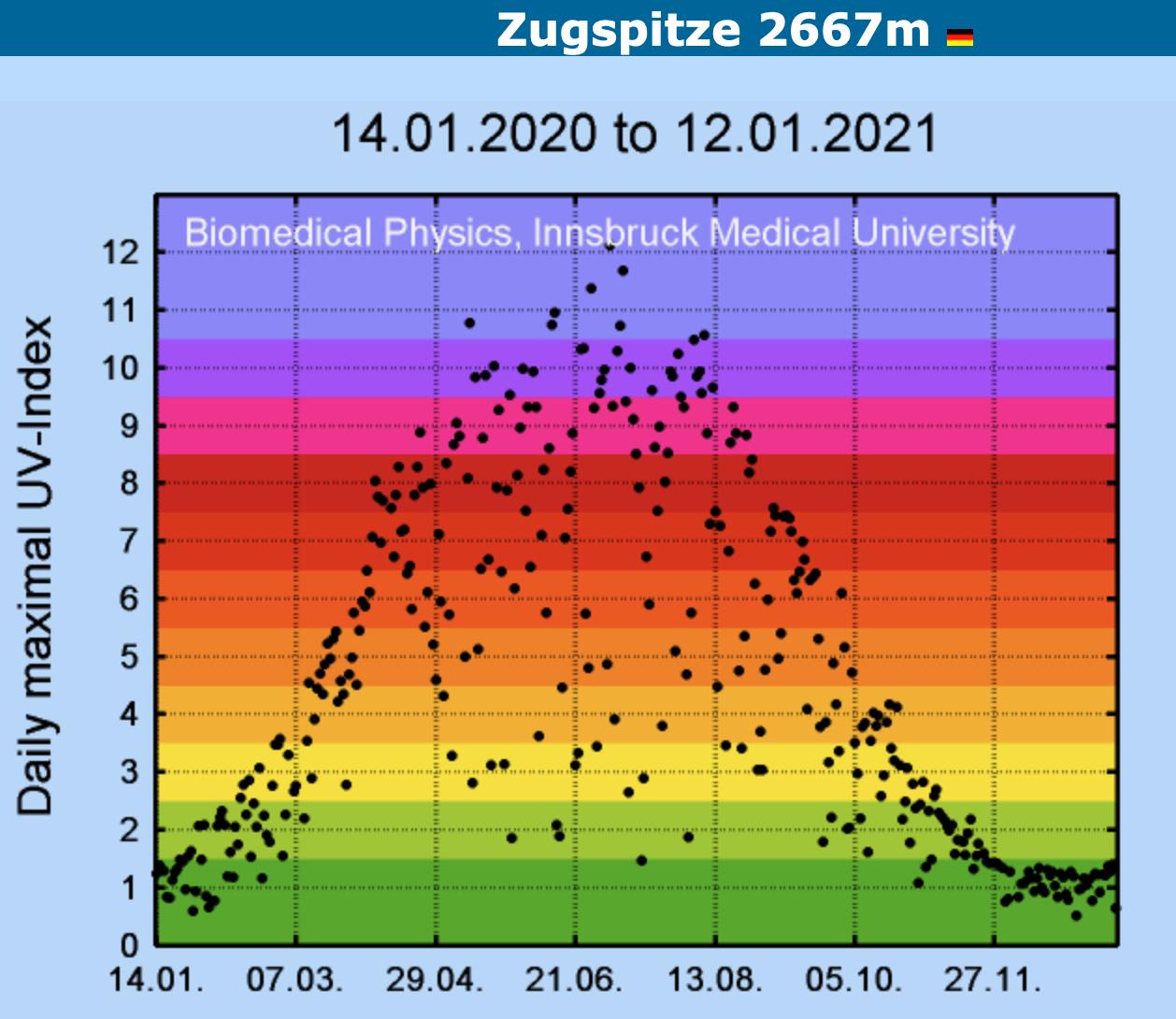

Mitteleuropäer heller Haut halten es länger durch als solche mit dunklerer, aber irgendwann ist es Schluss. Gemeint ist der Schutz des Menschen gegen Viren aller Art, den der Vitamin-D-Haushalt bestimmt. Und den bestimmt das Wetter, genauer gesagt, die Jahreszeit. Ab Oktober jeden Jahres hört die Sonne bei uns auf, UV zu produzieren. Und UV braucht der Mensch in erster Linie, um Vitamin D3 zu erzeugen. Dieser dient nicht nur der gesunden Entwicklung von Knochen, sondern auch der Immunabwehr. Dass die Grippeviren etwa in Februar am heftigsten zuschlagen, hängt auch damit zusammen, dass kaum jemand noch Vitamin D im Blut hat. Und auch wenn der im Januar auf der Zugspitze hockt.

Dieses Jahr ist ein anderes, denn viele Menschen, die früher im Herbst in südlichere Gefilde gezogen sind, sind im Corona-Jahr zu Hause geblieben, wenn nicht buchstäblich ganz zu Hause. Nie hatten es die Viren einfacher, einen Angriff zu starten und auch erfolgreich zum Ergebnis zu kommen … Daher bitte zu Gegenmaßnahmen greifen. Welche? Sage ich lieber nicht, weil ich keine Pillen verschreiben will. Am besten den Vitamin D-Spiegel im Blut prüfen lassen. Sie werden sich wundern.

Wenn Sie zu den eifrigen Lesern der direkten und indirekten Werbung von Sonnencremeherstellern gehören, sollten Sie sich besonders beeilen. Denn der UV-Index, der die "gesundheitliche Gefährdung" durch UV plakativ darstellt, schützt Sie nur gegen den Sonnenbrand bei übermäßiger Bestrahlung. Dagegen kann man sich auch ohne sich einzuschmieren schützen. Wenn sich Ihr Immunabwehr verabschiedet bis zum nächsten Sommer, könnte es sein, dass der ohne Sie kommt.

Hier habe ich den Spezialisten für Sie befragt:

shortcode

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025