In der lichttechnische Fachpresse kommt es immer wieder zu Fehlinformationen. Sehr beliebt sind derzeit Meldungen zur UV-C. Da wird behauptet, dies sei eine Beleuchtung. Ob das stimmt? Die Fachleute werden sagen, das kann nicht stimmen. Denn Licht ist immer sichtbar. Wie kommen dann solche Meldungen zustande?

Es hängt mit dem Verlust der Moral zusammen. Einst zeichnete sich der Lichttechniker durch profundes Wissen aus, das sich z.B. darin manifestierte, dass er nie ein birnenförmiges Gebilde, aus dem Licht herauskam, Glühbirne nannte. Wer das tat, war out. Noch outer konnte man sich outen, indem man Lampe mir Röhre verwechselte. Also ein grauer Tubus, 1,20 m lang mit Elektroden an beiden Enden, war eine Leuchtstofflampe. Wer die Röhre nannte, gehörte nicht zum Fach. Völlig out war einer indes, der von einer Neonröhre sprach. Die gibt es zwar. Sie wurden aber nicht zu Beleuchtungszwecken eingesetzt. Bei einem Professor der Augenheilkunde reichte ein einmaliger Gebrauch des Wortes aus, um lebenslänglich mit Nicht-Achtung bestraft zu werden. Die Maximalstrafe erhielt man, wenn man auch das Gebilde, in das ein solches Gebilde eingebaut wird, um betrieben zu werden. auch noch Lampe nannte. Wie kann man nur! Das ist eine Leuchte. Wer das nicht weiß, kein keine große Leuchte sein.

Aus und vorbei. Junge Schnösel haben das Ende der Unterscheidung von Lampe und Leuchte eingeläutet. Und der Kasten, in dem eine Röhre betrieben wird, aus der garantiert kein Licht kommt, heißt jetzt UV-C-Leuchte. Leuchten tut die auch nicht. O tempora, o mores! Als ich das in einer Fachzeitung las, habe ich mich drei Mal bekreuzigt. Zu Mariä Lichtmess werde ich paar Kerzen spendieren.

Tiefere Erkenntnisse - Ein Wort zur zylindrischen Beleuchtungsstärke

Der Mensch muss in die Lage versetzt werden, das zu verstehen, was ihm aufgetragen wird. Ansonsten darf ihm nichts aufgetragen werden. So will es das Gesetz. Der Grundsatz ultra posse nemo obligatur lautet auf Deutsch Über das Können hinaus wird niemand verpflichtet. Man kann das auch anders ausdrücken, bleibt aber gleich: Ad impossibilia nemo tenetur oder Zu Unmöglichem kann keiner gezwungen werden. Es geht um den deutschen Arbeitgeber, der bei der Beleuchtung aller seiner Arbeitsstätten die "zylindrische" Beleuchtungsstärke realisieren muss. Da er diese Aufgabe gerne einem Lichtplaner delegiert, muss dieser das anstelle des Herrn. Diejenigen Lichtplaner, bei denen die zylindrische Beleuchtungsstärke zum Alltag gehört, können hier aufhören zu lesen.

Der Mensch muss in die Lage versetzt werden, das zu verstehen, was ihm aufgetragen wird. Ansonsten darf ihm nichts aufgetragen werden. So will es das Gesetz. Der Grundsatz ultra posse nemo obligatur lautet auf Deutsch Über das Können hinaus wird niemand verpflichtet. Man kann das auch anders ausdrücken, bleibt aber gleich: Ad impossibilia nemo tenetur oder Zu Unmöglichem kann keiner gezwungen werden. Es geht um den deutschen Arbeitgeber, der bei der Beleuchtung aller seiner Arbeitsstätten die "zylindrische" Beleuchtungsstärke realisieren muss. Da er diese Aufgabe gerne einem Lichtplaner delegiert, muss dieser das anstelle des Herrn. Diejenigen Lichtplaner, bei denen die zylindrische Beleuchtungsstärke zum Alltag gehört, können hier aufhören zu lesen.

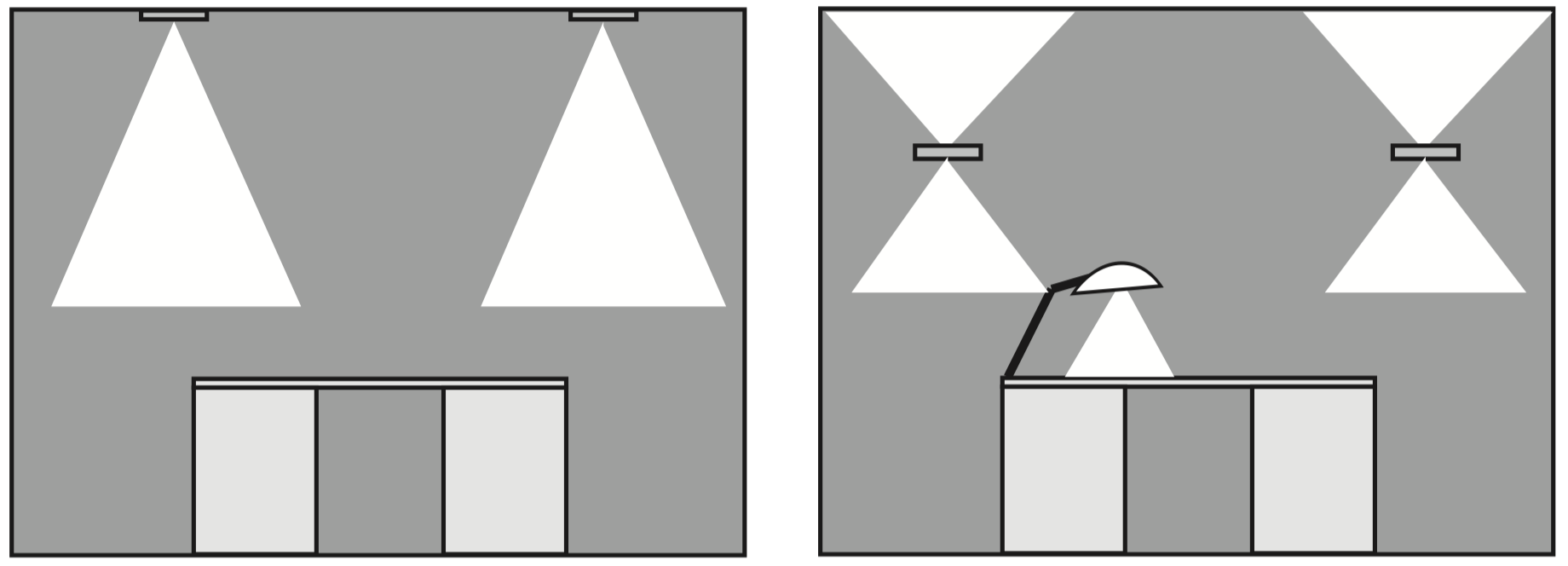

Für die paar anderen schreibe ich diese Erklärung zum Thema. Für 99,99% der Weltgeschichte war die am weitesten rechts abgebildete Beleuchtungsstärke das Maß aller Tage. Die nennt sich halbsphärisch - und entspricht dem Himmel ohne Sonne. Früher hatte sie naturgemäß keinen Namen. Und es gab nur eine Norm, die das Licht regelte, der Gang des Tages. So etwas ist in unserem technischen Zeitalter einfach out.

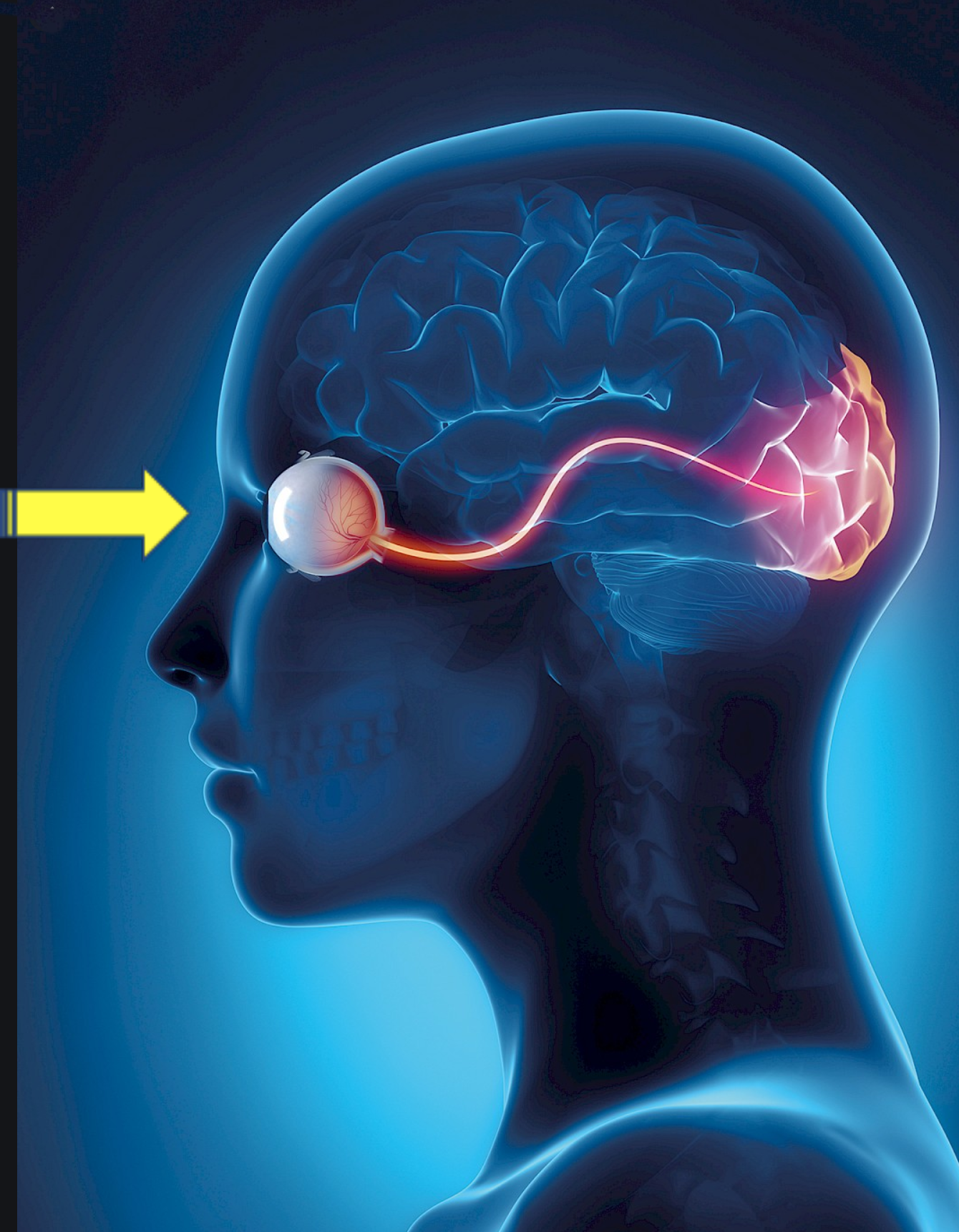

Die B-Stärke wurde und wird hauptsächlich horizontal gemessen und hört auf den Namen Eh. Seitdem die Lichttechnik auf dem Gesundheitstrip wandelt, ist Eh erst einmal out. Man redet nur noch von vertikal B-Stärke Ev. Die ist gesund und deswegen hat jeder Arbeitnehmer ein Recht darauf (hier). Da aber gesundes Licht nicht reicht, muss man noch mehr tun: "Voraussetzung für eine gute visuelle Kommunikation und Erkennung von Objekten in einem Raum ist, dass das Raumvolumen, in dem sich Personen bewegen oder arbeiten, beleuchtet sein muss. Dies wird durch die Bereitstellung einer angemessenen mittleren zylindrischen Beleuchtungsstärke, Ēz, im Raum erfüllt." So steht es in der jüngsten Beleuchtungsnorm, die gerade gedruckt wird. Und der Erfüllungsgehilfe ist der Lichtplaner.

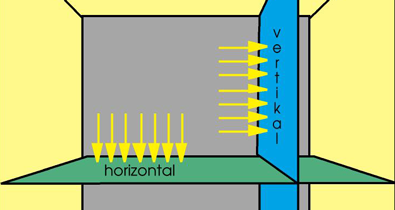

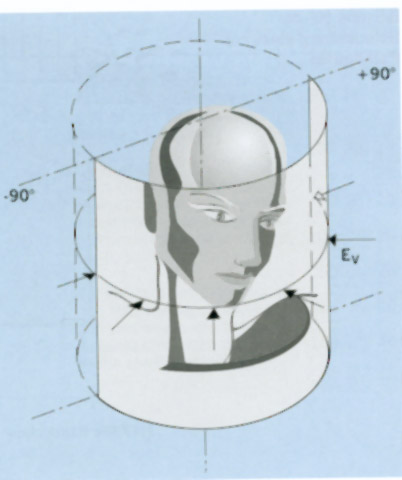

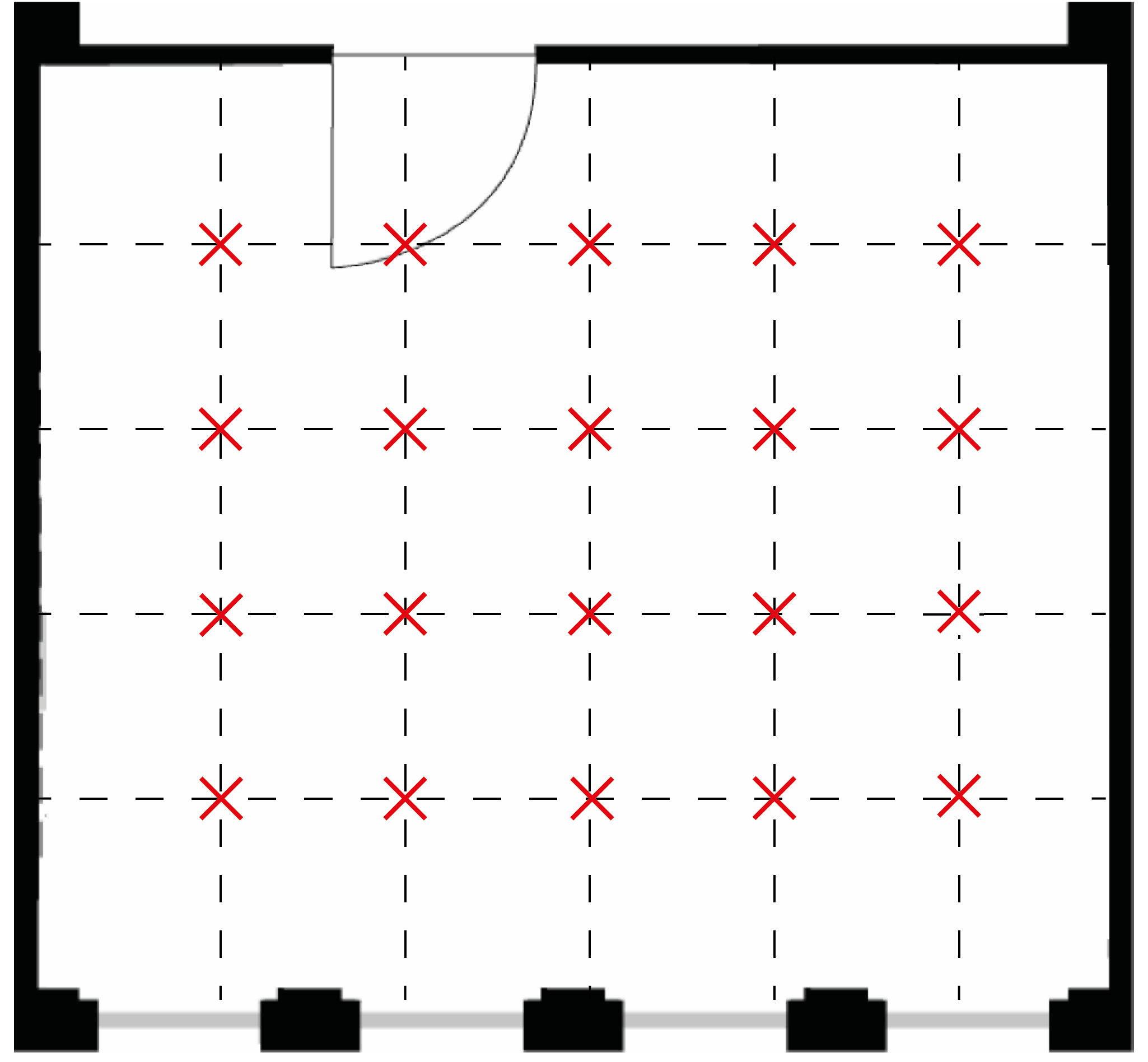

Wer so verpflichtet wird, alle Räume, in denen sich Menschen visuell kommunizieren wollen, mit etwas zu füllen, muss zunächst wissen, was das ist. Danach muss er in die Lage versetzt werden, die Füllung bereitzustellen. Erst zu der Größe zylindrische Beleuchtungsstärke EZ. Wie das Bild zeigt, zählen dazu alle einfallenden Lichtstrahlen, aus welcher Richtung sie auch kommen mögen. Hauptsache, sie fliegen waagrecht. Nachdem die Strahlen, die sich alle auf den Zylinder richten, so gemittelt worden sind, mittelt man noch einmal über den ganzen Raum, und fertig ist Ēz.

Das ist das Konzept. Da sich lange Zeit niemand darum kümmerte, kümmerte es auch keinen allzu sehr, dass es falsch kommuniziert wurde. Das ansprechende Bild aus dem Fundus einer großen Firma zeigt erstens nicht die zylindrische Beleuchtungsstärke, sondern die halb-zylindrische. Zweitens kaschierte das Bild den Mangel des Konzepts. Es kann nämlich nicht funktionieren.

Die halb-zylindrische Beleuchtungsstärke, wie sie in dem unteren Bild dargestellt wird, entspricht etwa dem, was ein Beleuchter tut. Er richtet seine Lichter in die Richtung des Objekts. Ist dieses nicht ein Blatt plattes Papier sondern ein Gesicht, macht die Anordnung im Kreis Sinn. Nur die Lichteinfallsrichtung waagrecht ist nicht so günstig. Sei's drum.

Was macht man eigentlich, wenn an einem Ort die Ez nicht hoch genug ist? Man kann sie auf unterschiedlichste Art erhöhen. Zum Beispiel durch mehr Licht von der Gegenseite. Was ergibt das für ein beleuchtetes Gesicht? Nichts außer Blendung. Man kann auch von der Seite mehr beleuchten. Macht auch mal Sinn, aber nicht immer. Je nachdem von welcher Seite man mehr nimmt, fällt der Schatten der Nase auf die andere

Was macht man eigentlich, wenn an einem Ort die Ez nicht hoch genug ist? Man kann sie auf unterschiedlichste Art erhöhen. Zum Beispiel durch mehr Licht von der Gegenseite. Was ergibt das für ein beleuchtetes Gesicht? Nichts außer Blendung. Man kann auch von der Seite mehr beleuchten. Macht auch mal Sinn, aber nicht immer. Je nachdem von welcher Seite man mehr nimmt, fällt der Schatten der Nase auf die andere Seite. Also von vorne? Fertig ist das Mondgesicht.

Seite. Also von vorne? Fertig ist das Mondgesicht.

Muss man das an jedem Punkt dem Raums machen? Nein, aber man weiß ja nicht wo einer steht und aus welcher Richtung er das Gesicht des anderen sehen möchte. Dafür hat die Lichttechnik immer patente Lösungen. Z.B. wenn man nicht weiß, wo sich die Sehaufgabe befindet, beleuchtet man alles. Nannte sich Allgemeinbeleuchtung und war etwa so intelligent wie den ganzen Raum mit Stühlen vollzustellen, wenn man nicht weiß, wo einer sitzen soll. Na, ja, überall sitzen geht nicht, weil das Licht, das beleuchten soll, auch blendet.

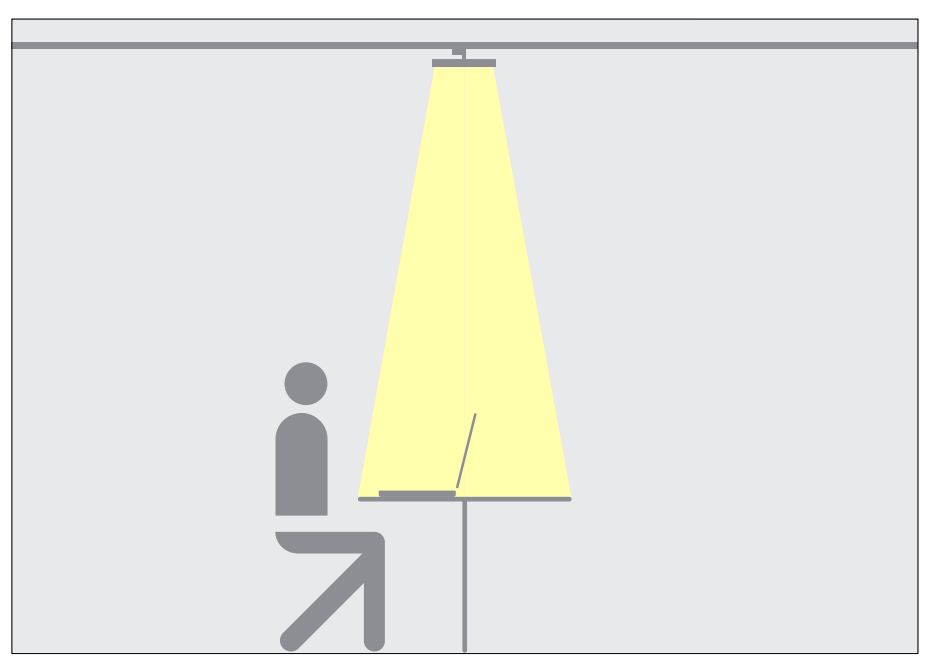

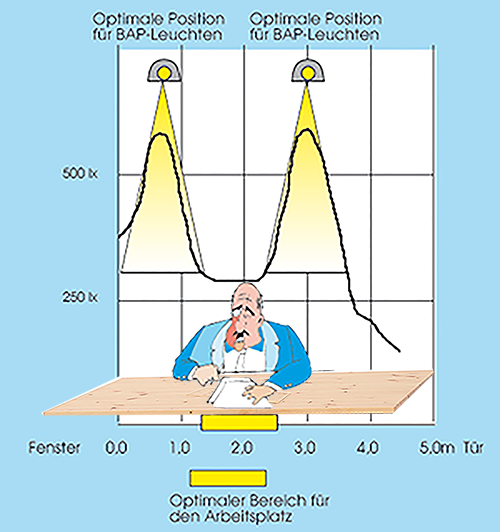

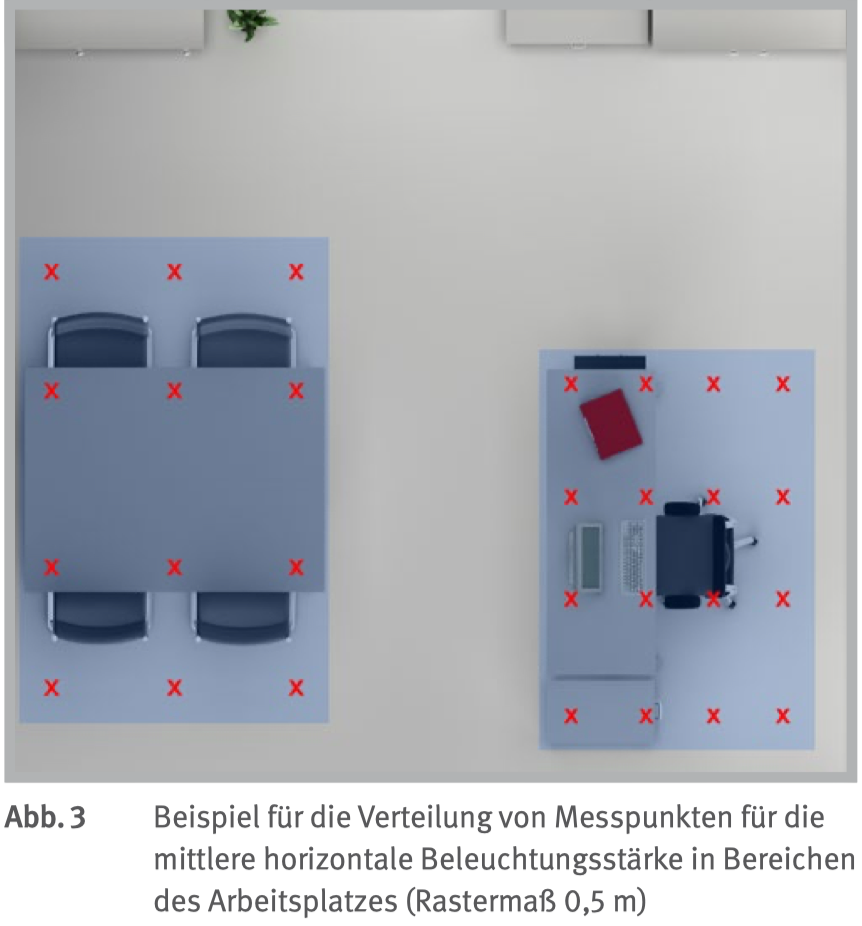

So dumm kann doch kein Planer sein? Oder? Ganz sicher nicht. Dumm ist nur die Vorgabe. Nehmen wir z.B. einen Musterraum aus DGUV-I 215-442 - das ist eine "amtliche" Hilfe für die Planung von Beleuchtungsanlagen von Räumen mit Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen. Die rot eingezeichneten Punkte stellen diejenigen Orte dar, an denen die Güte der Beleuchtung gemessen werden soll. Preisfrage 1: An wie vielen dieser Punkte macht es Sinn, die Ez zu messen? Preisfrage 2: Wie muss man die Beleuchtungskörper anbringen, damit alle Gesichter an den Sitzplätzen richtig beleuchtet, also "modelliert" werden? Preisfrage 3: Bei welchem Wert ist eine angemessene mittlere zylindrische Beleuchtungsstärke, Ēz, im Raum vorhanden, wenn 150 lx vorgegeben sind?

Da sich Lichtplaner eher mit leeren Räumen befassen müssen denn mit vorhandenen wie oben, findet die Planung für leere Räume statt. Hier ist der Raum aus ASR A3.4 abgebildet. Man würde einen solchen Raum mit einem Raster von 100 cm messen. Preisfrage 4: An wie vielen Messpunkten gibt es eine reelle Chance, einen sinnvollen Messwert für EZ. zu erhalten? Diese Frage kann ich sehr zuverlässig beantworten, weil ich solche Messungen schon über 1000 Mal ausgeführt habe. Nur die inneren 6 Punkte machen überhaupt Sinn, weil sie weit weg von den Wänden sind. An 14 weiteren Punkten wird man einen zu geringen Wert feststellen. Allerdings muss die Beleuchtung deswegen nicht schlecht sein. Denn: Wer braucht eigentlich Licht von hinten, um ein Gesicht von vorne zu sehen?

Was erzählt ein Lichtplaner seinem Kunden, nachdem er eine von ihm erstellte Beleuchtung eines solchen Raums sorgfältig gemessen hat? Ich will nicht verraten, wie viele wie begossene Pudel aussehen, wenn die tatsächlich eine solche Messung durchgeführt und sich das Ergebnis zu Gemüte gezogen haben. Die Frage ist eh rhetorisch. Bei der Zahl der vermutlich vorhandenen Messköpfe für EZ werden erst paar Räume vermessen worden sein, wenn alle Deutschen geimpft sind.

Der ganze Unsinn geschieht deswegen, weil niemand weiß und wissen kann, in welcher Richtung die Sehobjekte, hier Gesichter, in einem Büro ausgerichtet sind. Ergo wählt man eine Größe, bei deren Auslegung man nicht wissen muss, in welcher Richtung man etwas beleuchten muss. Daher fällt die Wahl auf die EZ. Die wird umso größer, je größer der Beitrag der Lichtquellen aus allen Richtungen ausfällt. Wenn man sich das Ganze von oben anschaut, sieht man die Lichtquellen, die den Zylinder beleuchten. Die sieht man allerdings nur auf Zeichnungen.

Ist der beleuchtete Raum sehr hoch und hat man beliebig viele Lichtquellen, die man ausrichten kann, kann man in großen Sälen was mit dem Konzept anfangen. In den Karnickelställen, die sich heute Office nennen dürfen, kann man hingegen einen Lacherfolg erzielen. Immerhin: Satire darf alles.

Fake News - Wie sie sich fortpflanzen

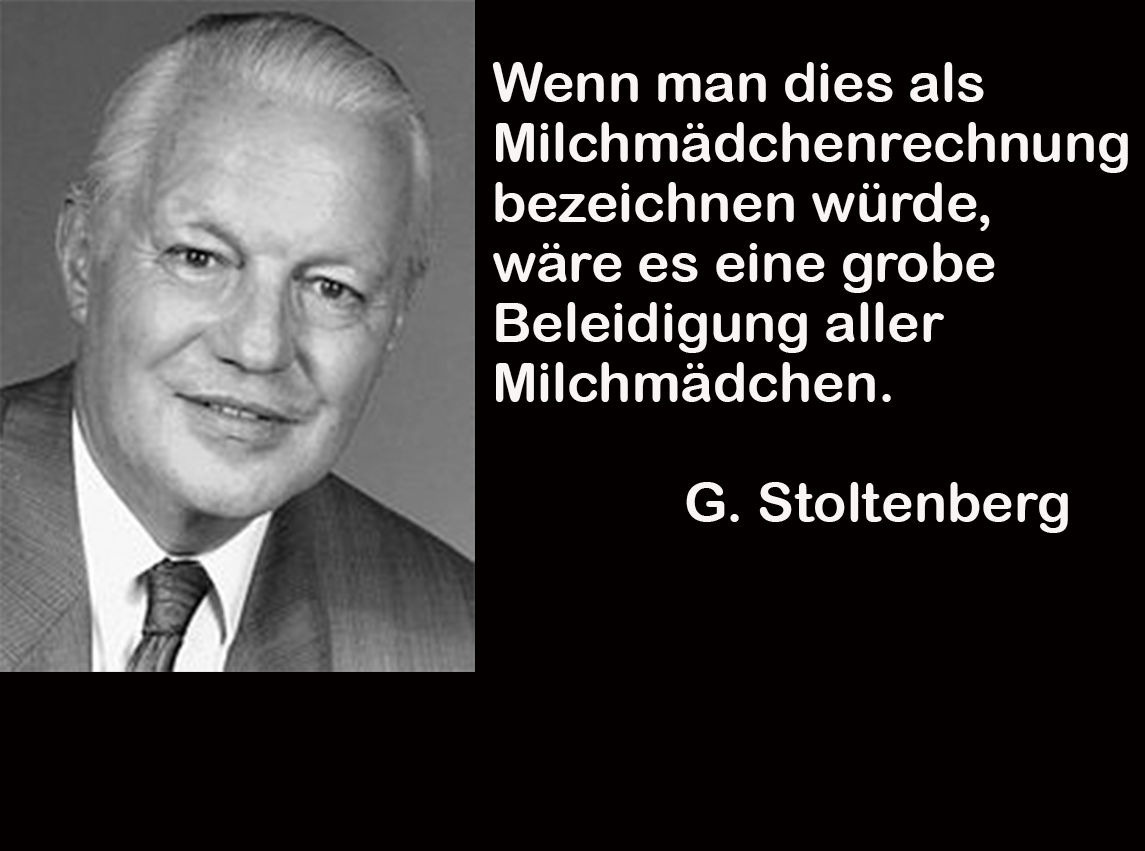

In Februar hatte ich dargestellt, wie sich das Schein-"Grundwissen" der Lichttechnik, etwa "mehr Beleuchtungsstärke = mehr Leistung", über Jahrzehnte erhalten hat - es gibt selbst Professoren für Lichttechnik, die das glauben - und uns von einer BG als betriebliche Information frei Haus geliefert wird. Solche populären Themen finden viele Multiplikatoren, die die Nachricht. sagen wir mal, verschönern. Am Ende wird ein Schuh daraus, ein schöner. Heute fand ich einen exzellenten Nachweis für die wundersame Mehrung des lichttechnischen Wissens. Nachfolgend zuerst die Kommentierung des Originals. Danach folgt die Dichtung. (Dass es sich bei dem Original ebenfalls um Dichtung handelt, ist sehr wahrscheinlich. Denn diese Abbildungen, die seit Jahrzehnten überall benutzt werden, haben keine Quelle.)

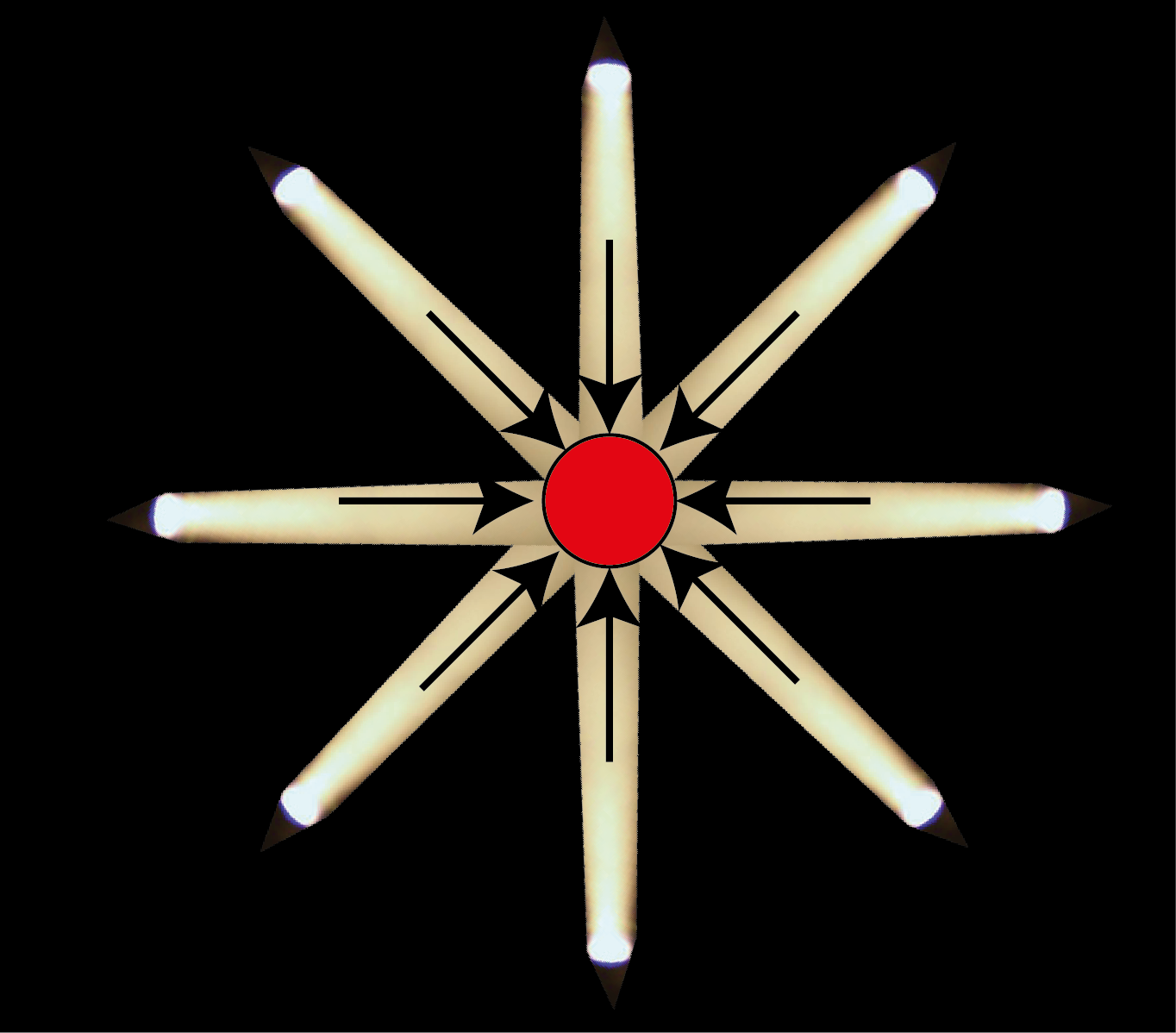

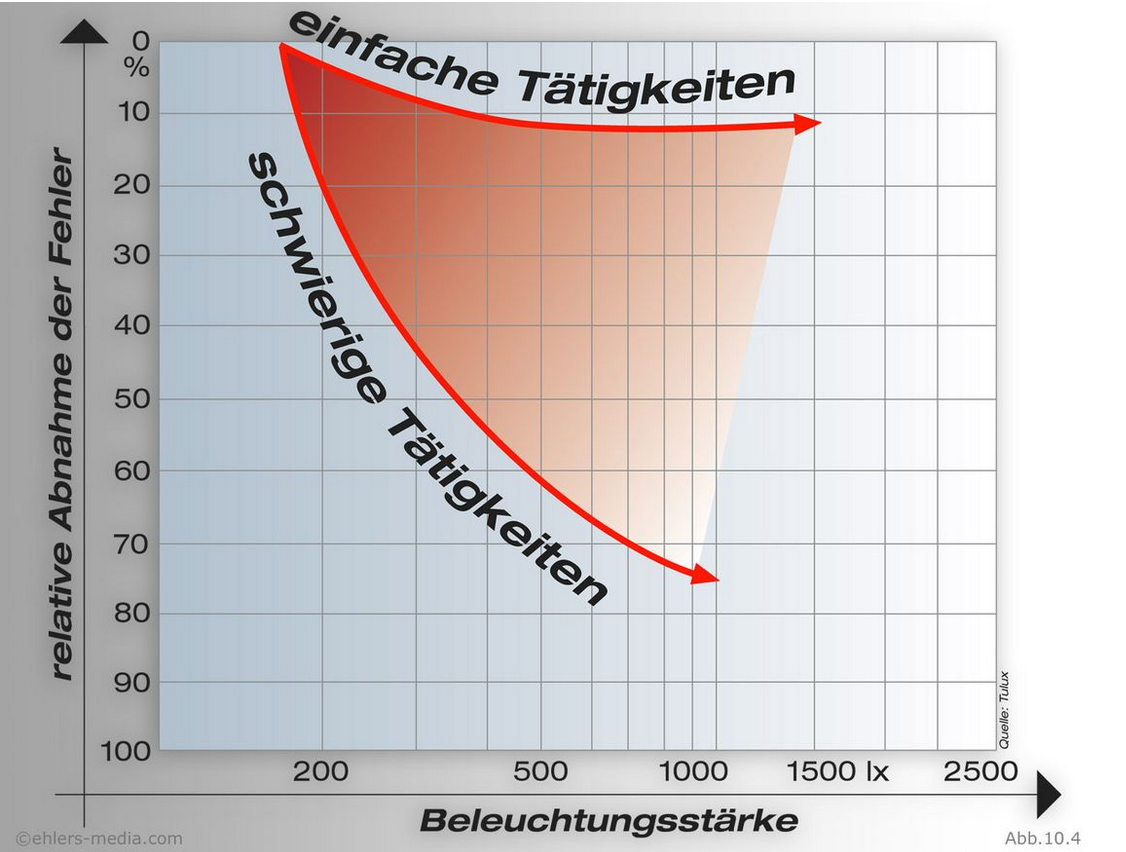

Hier wird dargestellt, man könne die Leistung (gegenüber was?) bis 44% steigern, wenn man 1.000 lx Beleuchtung realisiert. Wo? Im Raum oder auf dem Arbeitsgut? Wenn man die dicke rote Linie nach links unten fortsetzt, kommt man vermutlich auf Beleuchtungsstärken von 1 lx oder ähnlich. Das ist absichtlich weggelassen worden, damit die simple Aussage lautet: Mehr Beleuchtungsstärke = mehr Leistung! Was ist aber eine schwierige Arbeit? Säcke tragen? Oder hauchdünne Fäden durch ein Nadelöhr ziehen? Warum die Kurve bei 1.000 lx aufhört? Ein mittlerweile verstorbener Professor erklärte das mir damit, dass die Versuche mit Glühlampen ausgeführt wurden. Und die waren, wie man mittlerweile weiß, kleine Öfen, aus denen auch etwas Licht kam. Was auch immer gewesen sein mag: Das Bild suggeriert, dass eine Steigerung der Beleuchtungsstärke von 200 lx auf 1000 lx die Arbeitsleistung von 13% auf 42% steigert. Oder die Steigerung der Steigerung der Leistung wird von 13% auf 42% erhöht. Gegenüber was wird was gesteigert?

Übrigens, diese Kurven sind ziemlich die einzigen in der Lichttechnik, die eine logarithmische Basis haben. Ansonsten wird die Beleuchtungsstärke immer linear aufgetragen. Wenn man das mit der Leistungskurve tut, verläuft die rote Linie aber sehr flach. Und wirkt daher eher geschäftsschädigend. Uns jemand könnte auf die Idee kommen, den Ursprung der Kurven zu suchen. Liegen die bei 0 Lux und 0% Steigerung der Leistung?

_

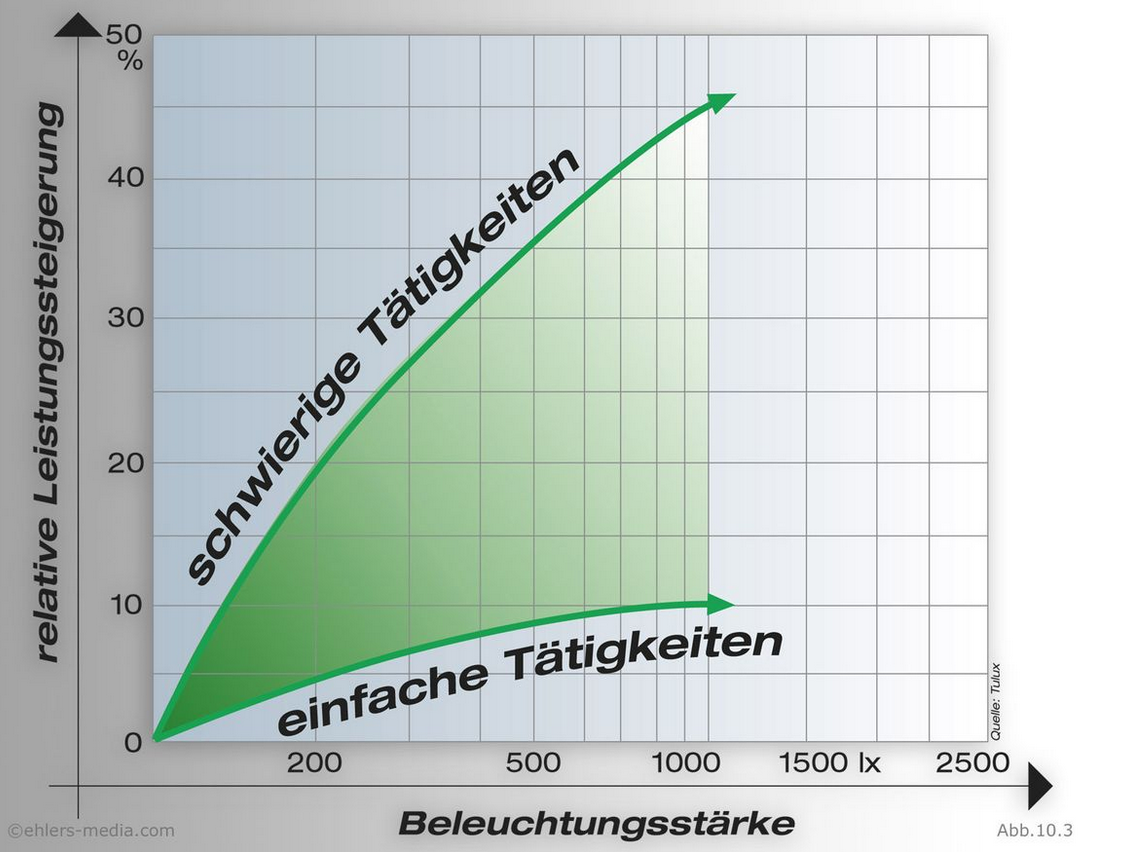

Die verhübschte Version des legendären Wissens um die Wunder der Beleuchtungsstärke fängt bei 0 Lux an, vulgo in der Nacht oder im tiefen Keller. Wenn man die nicht vorhandene Beleuchtungsstärke auf 1000 lx steigert, erreicht man bei schwierigen Tätigkeiten eine Leistungssteigerung um 45% gegenüber der Dunkelheit. Bei einfachen Tätigkeiten nur um 10%. Nicht viel! Bemerkenswert: Die Skala ist jetzt fast linear, der Anstieg bei schwierigen Tätigkeiten aber fast so imposant wie beim Original. Wie man so etwas bewerkstelligt, kann man aus der Wirtschaftspresse lernen. Sie kann zu einem beliebigen Sachverhalt Kurven liefern, die diesen nachweisen. Egal was. Man kann dies sogar üben (hier).

Ergo: eine Leistungssteigerung um 45% gegenüber der vollen Dunkelheit zu erreichen, muss man viel Energie verballern. Bei einfachen Tätigkeiten hilft aber auch das nicht. Fragen Sie mich bitte nicht, was einfache Tätigkeiten sind. Ich weiß nur, was schwierig ist: zu verstehen, was der Unsinn uns sagt.

Die rote Linie zeigt, dass Fehler bei schwierigen Arbeiten bei 1.000 lx gegenüber 200 lx um 90% zurückgehen. Bei einfachen sind es immerhin 20%. Da wundert man sich warum die Qualitätssicherungsleute nie mit der Beleuchtung beschäftigt haben. Da vor 70 Jahren kaum jemand Arbeiten hatte, wo es nur und ausschließlich auf das Sehen ankam, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein solcher Verlauf jemals gemessen worden sein kann. Zu Beginn der 1990er Jahre sollte ich im Auftrag der lichttechnischen Industrie den Nachweis antreten, durch eine verbesserte Lichtqualität eine Erhöhung der Qualität der Arbeitsergebnisse in der Autoindustrie zu erzielen. Diese Untersuchung fand nie statt, weil es nicht die geringste Chance gibt, einen solchen Nachweis zu erbringen. Den Versuch hatte es nämlich schon in den 1920ern gegeben. Er ging als Hawthorne Effekt in die Geschichte der Wissenschaften ein. und die Geschichte hört sich katastrophal an - jedenfalls für das Marketing.

Hier ist der Autor bescheidener geworden. Die Betrachtungen setzen bei 200 lx ein. Das ist so eine Art Grundrecht. Bei allen Arbeitsplätzen, die besetzt sind, muss es 200 lx geben. Warum? Darum! Ist eben so. Um Fehler drastisch zu reduzieren, muss man nur vier mal so viele Lampen aufhängen. Bei einfachen Tätigkeiten kann man Fehler leider nicht erfolgreich vermeiden. Deswegen werden sie wohl schlechter bezahlt. Mehr Licht hilft nicht immer.

Gegenüber dem Original sind hier einige wesentliche Abweichungen zu sehen. Beispielsweise fangen beide Kurven bei 200 lx und 0% an. Das ist falsch kopiert, allerdings eher logischer. Abgesehen vom Wahrheitsgehalt sehen die Kurven richtig elegant aus. Oder? Bemerkenswerterweise wird man trotz intensiver Suche weder die Quelle der Originale finden können, die uns immerhin eine Berufsgenossenschaft auftischt, noch die Methode der wundersamen Transformation in die moderne Zeit. Warum das so ist? Die Beziehungen zwischen dem Licht am Arbeitsplatz und der Arbeitsleistung sind sehr komplex. Man müsste Jahre investieren, um eine methodisch einwandfreie Beziehung zu ermitteln. So wählt man halt den Weg, einen banalen Zusammenhang, mehr Licht = mehr Leistung, schlicht und einfach zu bebildern. Es wird ja niemand schaffen, das Gegenteil nachzuweisen.

-

Die Sache könnte man unter künstlerische Freiheit einordnen und auf sich beruhen lassen. Leider geht das nicht, weil diese Bilder ein Unternehmen anbietet für "… die Arbeit aller, die mit der Wissensvermittlung von ergonomischem KnowHow zu tun haben:

• Betriebsärzte und Gesundheitsbeauftragte

• Fachverlage für Gesundheit und Medizin

• Physioterapeutische Praxen und -Unternehmen

… "

In dem Angebot um diese Bilder herum findet man viele nützliche Informationen, sachlich richtig, sehr witzig dargestellt. Und das ist gefährlich. Ein schlechter Multiplikator wäre mir lieber.

Ein Solarium wie eine Sonnenblume

Licht und Gesundheit wurde einst bierernst genommen. Nicht nur, dass man Eisenbahnwaggons mit UV-durchlässigen Fenstern ausstattete, damit die Passagiere auch bei Verspätungen gesunde Strahlung genossen. Ein französischer Architekt schuf sagen wir mal, eine schwebende Bühne für die Gesundheit.

Uns ist die Sache nur noch von den Liegen am Pool auf Mallorca bekannt. Morgens sind die alle gen Osten ausgerichtet und mit einem Handtuch markiert. Im Laufe der Stunden bis Mittag drehen sie sich stündlich um 15º im Uhrzeigersinn. Eigentlich im Sonnensinn, den die Uhrzeiger übernommen haben. Mittags bleiben die stehen, weil die Besitzer speisen. Dann gibt es einen Dreher um 30º, und der Tag geht seinen Weg.

Das Objekt ähnelt einer Holländischen Windmühle mit aufgesetzter Hoteletage darauf. Vermutlich wegen der Anmutungsqualität wurden davon nur zwei gebaut. Oder war die Ursache die Effizienz? Man kann die Leute eigentlich billiger auf ein Kettenkarussel packen und von allen Seiten grillen.

Bei der Frage nach der Effizienz fiel mir dieses Objekt ein, das September 1971 plötzlich vor mir stand. Später lernte ich seinen Namen, der Sonnenofen von Odeillo. Wir hatten gerade Andorra hinter uns gelassen und waren auf einen Berggipfel in den Pyrenäen gefahren. Als ich das Ding sah, dachte ich, alle zollfreien Flaschen Cognac aus Andorra getrunken zu haben. Später als ich die Anlage an der Uni beschrieb, fragte der Professor: "Und wo haben Sie das geträumt?"

Hier steht der Empfänger, der große Spiegel, nur die kleinen Spiegel drehen sich nach der Sonne. Bis hierhin genial. Dann kommt aber, was ich mit "Setz' ma' Zahlen ein" (hier) meinte. Welche Leistung produziert diese Anlage? Der Generator sitzt unter dem Turm in der Mitte und wird mit dem Wasser betrieben, das oben verdampft wird. Er produziert eine Leistung von 60 kW, also so viel wie in einem kleinen Auto. Das tut er etwa 3.000 h im Jahr - und das Jahr hat 8.760 Stunden.

Bestünde der Zweck dieser Anlage nur im Einfangen der Energie von der Sonne hätte sie in der Wirtschaftlichkeit eine Anlage getoppt, die ein sehr bekannter Hersteller von Leuchten für eine sonnengesteuert optimierte Beleuchtung von Büros einem unserer Kunden angeboten hatte (hier). Diese würde so viel Energie sparen, dass sich die Investition lohnen würde. Echt! Aber in 42 Jahren.

Warum einfach, wenn es komplizierter geht?

Wie lang ist ein zweiseitiger Brief im Verhältnis zu einem einseitigen? Doppelt so lang. Wie steht es um das Verhältnis, wenn es um Information geht? Kommt darauf an. Wenn der Inhalt gerade mal reicht, eine Seite zu rechtfertigen, kann der längere Brief als Information überhaupt fraglich sein, weil der Leser ihn womöglich weglegt.

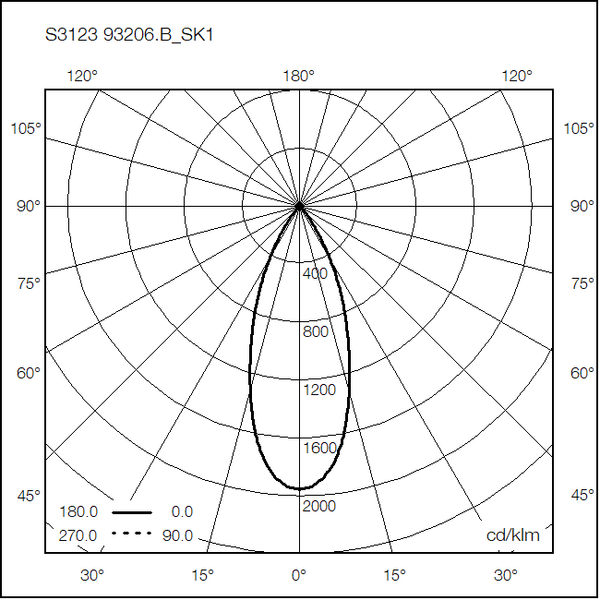

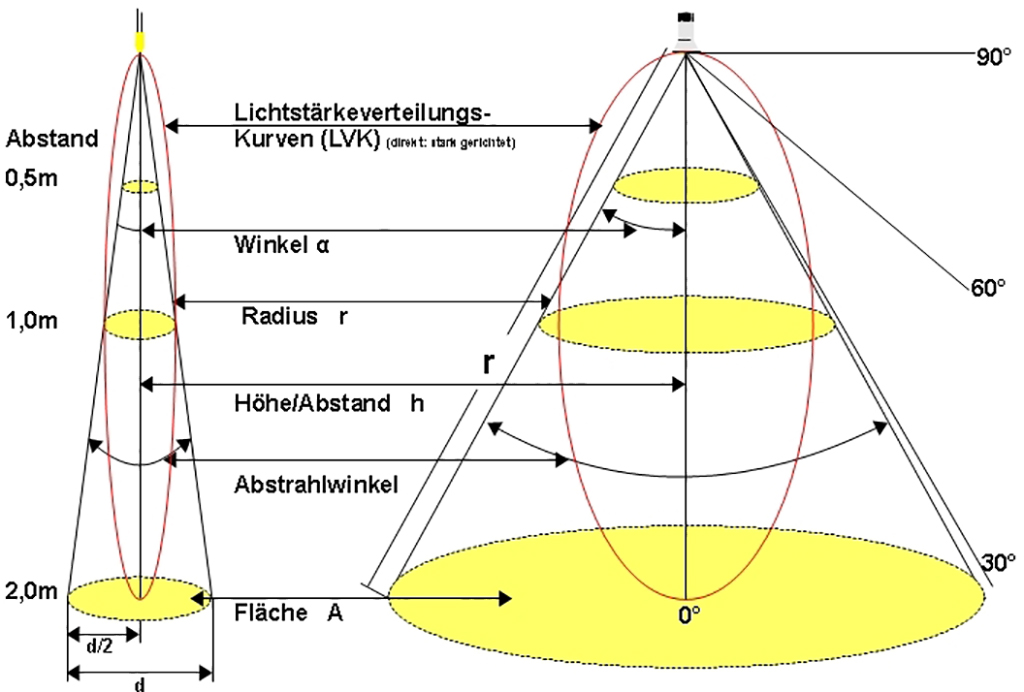

Ein Beispiel dafür, dass mehr Information weniger Information bedeutet, ist die LVK - aka Lichtstärkeverteilungskurve - allen Lichttechnikern bestens bekannt. Leute vom Fach müssen so eine Kurve nicht mal sich näher ansehen, die Position im Leuchtenkatalog verrät schon, um was für eine Leuchte es sich handelt. Was machen aber Leute vom Fach wie Laien, wenn sie sich nur orientieren wollen? Muss man sich den ganzen Sermon angucken, wenn man nur die Absicht hat, sich um den Charakter der Leuchte zu informieren?

Mir waren die LVK aber aus einem anderen Grunde suspekt. Viele sehen aus, als würde Licht aus der Leuchte tropfen. Ganz so abwegig ist eine solche Vorstellung ja nicht. Mich störte aber eher, dass das Licht an der Kurve aufhört, sich weiter zu bewegen. In der Physik hatten wir gelernt, Licht breite sich so lange aus, bis es etwas trifft. Im Universum also beliebig weit. Dass das Licht ferner Sterne immer schwächer wird, liegt an unseren Augen. Teleskope sehen anders. Zudem werden wir ständig geblendet. So sehen wir tagsüber keine Sterne. Nachts mittlerweile an manchen Orten auch nicht. Das Licht eines Sterns, das wir nachts sehen können, ist tagsüber immer noch da. Nur sind wir geblendet.

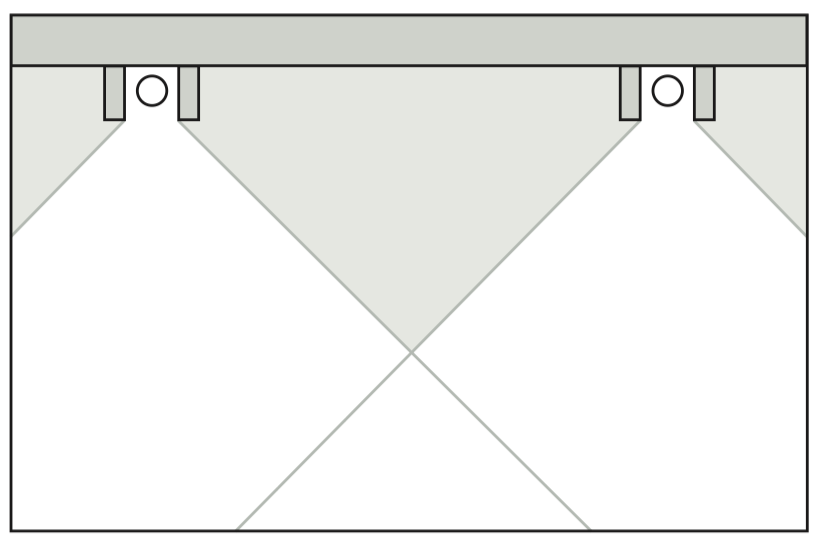

Als ich vor über 30 Jahren ein Buch schreiben wollte, das für Leute vom Fach nicht falsch ist, aber für Jedermann (oder Jedefrau) lesbar, wollte ich zum Thema LVK eine Erklärung schreiben. Da fiel mir aber ein, dass auch ich mich umstellen musste, um die zu verstehen. So verfiel ich auf die Idee, die LVK auf ihren Kern zu reduzieren. Und das sah so aus.

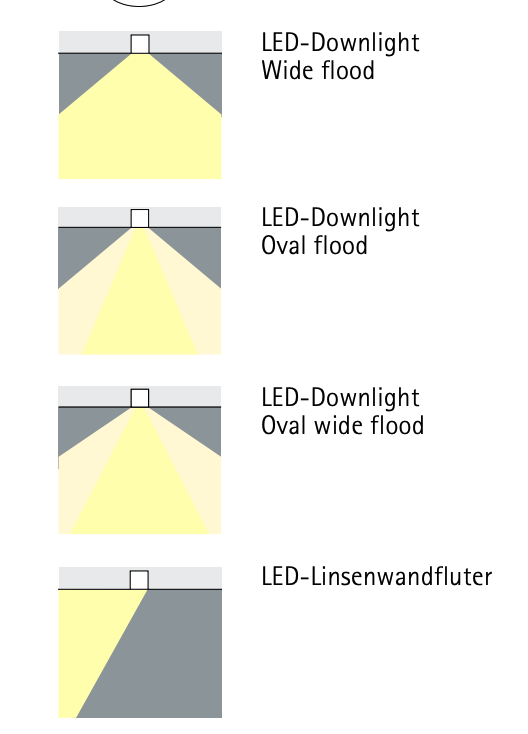

So ziemlich das Gegenteil der komplexen Darstellung, die ich heute bei Reichelt gefunden habe. Falsch ist keine der beiden Darstellungen. Sie sind jeweils für einen anderen Zweck geeignet. Doch: Welche Art bevorzugen Leute, wenn es um die Charakterisierung von Beleuchtung allgemein geht? Die Firma ERCO hat sich wohl eindeutig positioniert (rechts). Die DGUV, die Betriebe informieren will, sieht die Sache wohl auch so.

Die beiden letzten Abbildungen unterscheiden sich nur im "künstlerischen" Bereich (oben DGUV, unten ERCO). Also meine LVKs für Arme sind nach mehr als 30 Jahren ziemlich überall angekommen. Wer sich mit ähnlichem Ziel betätigen will, sollte sich das Buch von Eduard Tufte "The Visual Display of Quantitative Information" einziehen.

Die beiden letzten Abbildungen unterscheiden sich nur im "künstlerischen" Bereich (oben DGUV, unten ERCO). Also meine LVKs für Arme sind nach mehr als 30 Jahren ziemlich überall angekommen. Wer sich mit ähnlichem Ziel betätigen will, sollte sich das Buch von Eduard Tufte "The Visual Display of Quantitative Information" einziehen.