Licht ohne Schatten

31.08.2025

-

Der Volksmund sagt: Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Das ist nicht physikalisch gemeint, sondern symbolisch. Er will sagen, dass jeder Mensch, so perfekt er auch scheinen möge, eben seine Schattenseiten hat. Ob die Aussage auch für die Physik gilt?

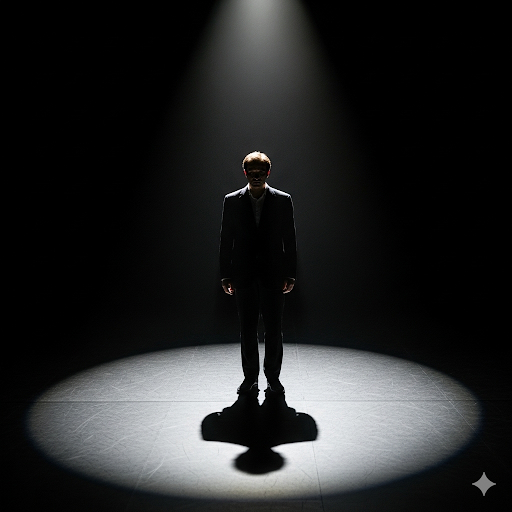

Licht, das uns das Sehen ermöglicht, kann man nicht sehen. Es fliegt so lange geradeaus, bis es in die Nähe einer großen Masse kommt, so nach Einstein, die seine Bahn biegt. Ansonsten lässt es sich nur durch undurchsichtige Objekte bremsen und erzeugt dann Schatten. Licht und Schatten sind somit untrennbar miteinander verbunden. Wenn ein Scheinwerfer, müsste eigentlich Lichtwerfer heißen, auf einen Menschen gerichtet wird, ist es hinter ihm voller Schatten. Der Theaterbeleuchter, vor Edison noch Komödien-Lichtputzer genannt, versteckt die Schatten unsichtbar vor dem Publikum hinten in den Tiefen der Bühne.

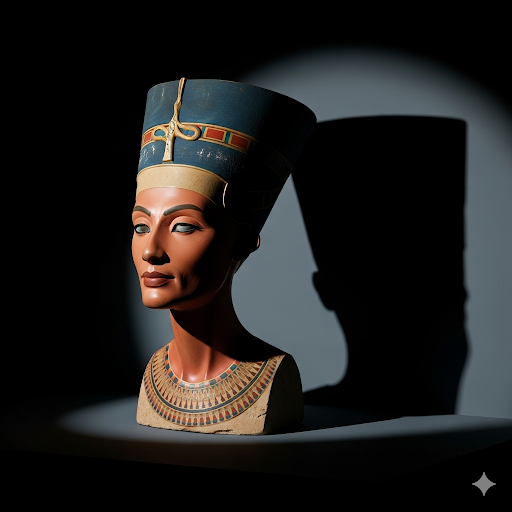

Leider hat nicht jeder Beleuchter so viel uneinsehbaren Raum wie auf der Theaterbühne, um den Schatten zu verstecken. Man muss andere Wege finden, wenn die Zuschauer alles sehen können, auch die Schatten. So etwa wie bei diesem Bild. Die angestrahlte Dame hat mehrere Jahrtausende voll im Dunkeln verbracht. So wie hier dargestellt, hätte sie noch weiter in der Pyramide bleiben dürfen. Aber sie sollte zum Star des Neuen Museums zu Berlin werden. So wurde ihre Beleuchtung zum künstlerischen Akt. Als die “Beleuchterin” der Büste, die Lichtplanerin Gabriele von Kardoff, diesen Akt auf dem Global Professional Lighting Design Convention in Oktober 2009 beschrieb, glich der Saal einem Volksauflauf. Fast alle über 1000 Teilnehmenden hatten ihn gestürmt und bis in die letzten Lücken gefüllt. (Mehr zu Frau Kardoff hier)

Weniger künstlerisch ging es indes bei der Beleuchtung von Sportarenen zu. Einst sah man auf dem Fußballfeld jeden Feldspieler mit vier Schatten als Krake übers Feld laufen. Nur die Tormänner warfen ihren Schatten nach vorn. Schuld waren die vier Masten, die an vier Ecken des Stadions herumstanden. Heute sind die Schatten weg bei den Erstligastadien, die ein Dach rundherum haben. Die vielen Scheinwerfer am Dach lassen dem Schatten keine Chance. Wenn Licht aus allen Richtungen kommt, verschwindet der Schatten.

.

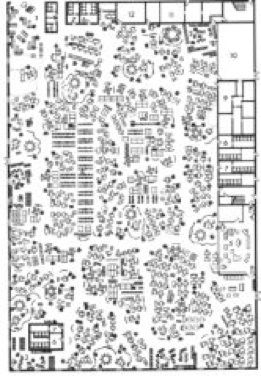

Leider kann man sich an der Schattenfreiheit im Büro nicht so erfreuen. Denn dort sitzt der Mensch mitten in der Beleuchtung. Daher bedeutet die Schattenfreiheit, besser gesagt, Schattenarmut, eine Orientierungslosigkeit. In den großen Büros hat die Beleuchtungstechnik dem Licht seine wichtigste Eigenschaft genommen, die Richtung. Dabei hatten die Macher der Büros bereits in den 1920ern Angst vor der Schattenlosigkeit und lehnten deswegen die Indirektbeleuchtung direkt ab. Lesbar in den Büchern von Leffingwell, dem großen Protagonisten des Office Management (Leffingwell, W.H.: Scientific Office Management, A.W. Shaw Company, 1917). Die Mär hat über ein Jahrhundert überlebt und sich bis heute hartnäckig gehalten. Man kann es hier lesen: "Der Vorteil von indirekter Beleuchtung liegt in der Erzeugung von gleichmäßigem, blendfreiem Licht, das als angenehm empfunden wird. Ein möglicher Nachteil liegt in der verminderten Schattenbildung, die zu einer verunklärten Raumwahrnehmung führen kann." Wenn man in dem rechts abgebildeten Raum sitzt, wüsste ich, was zu einer verunklärten Raumwahrnehmung führt.

Was sich Leffingwell hat so alles einfallen lassen, habe ich hier zusammengefasst (Erbschaft der 1920er Jahre – Wo Sie heutiges Wissen bestimmt). Er hatte u.a. herausgearbeitet, dass Indirektbeleuchtung ohne Blendung sei. Was stimmt. Was weniger stimmt, ist die Wirkung der Schattenlosigkeit. Unter einer solchen Beleuchtung wird der Mensch nicht geblendet, aber er wird blind. Wenn man einen Menschen in eine strukturlos helle Umgebung steckt, wird ihm zunächst unwohl. Nach einer Weile kann er ohnmächtig werden. Polarforscher, die in weiten Schneefeldern reisten, wurden schneeblind, während die Kollegen, die im Packeis unterwegs waren, wo auch unendlich weiße Felder waren, damit keine Probleme hatten.

.

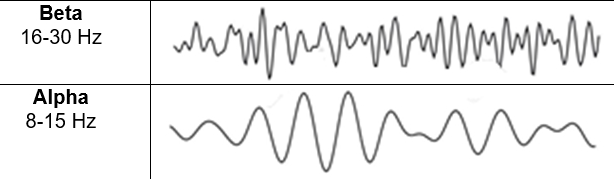

Das böse Spiel spielen die Gehirnwellen. In einem weißen Raum ohne Konturen, der visuell monoton ist, kommt es zu einem Zustand der sensorischen Deprivation, der die Gehirnwellen stark beeinflusst. Normalerweise passt sich das Gehirn ständig an neue Reize an, aber in einer solchen Umgebung fallen die externen Signale weg.

Wenn Sie in einen solchen Raum eintreten, dominieren anfangs die Beta-Wellen, die mit einem wachen, konzentrierten Zustand verbunden sind. Wenn das Gehirn jedoch keine neuen visuellen Reize erhält, schaltet es schnell auf einen entspannteren, nach innen gerichteten Zustand um. Dies führt zu einem Anstieg der Alpha-Wellen (8–13 Hz). Diese Wellen treten typischerweise auf, wenn die Augen geschlossen sind oder sich das Gehirn in einem entspannten, meditationsähnlichen Zustand befindet.

Der Mangel an externen Reizen kann paradoxerweise dazu führen, dass das Gehirn eigene, spontane neuronale Signale generiert, um die Stimulation aufrechtzuerhalten. Diese internen "Entladungen" können als visuelle, akustische oder taktile Halluzinationen wahrgenommen werden.

Kein Wunder, dass Maler, Fotografen oder Innenraumarchitekten versuchen, einen harmonischen Stand zwischen dem ruhigen und dem anregenden Zustand zu erreichen. Mein früherer Kollege Dr. Fred Häger forschte lange Jahre daran und schrieb 1975 eine Dissertation darüber. Leider ist davon nichts mehr übrig geblieben als eine Leerformel: “Die Beleuchtung sollte weder zu gerichtet sein, da dies zu harten Schatten führt, noch zu diffus, da sonst der Modellierungseffekt vollständig verloren geht und eine sehr langweilige Lichtumgebung entsteht. Mehrere Schatten, die durch gerichtete Beleuchtung aus mehr als einer Position entstehen, sollten vermieden werden, da dies zu einem verwirrenden visuellen Effekt führen kann.” (DIN EN 12464-1).

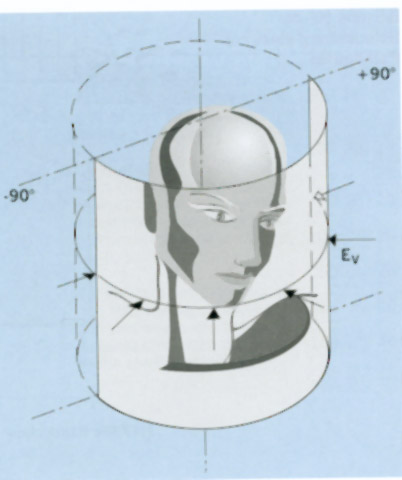

Das ist sehr dumm. Oder auch nicht. Denn die Regel erlaubt es dem Gestalter, mit Licht und Schatten zu spielen, bis er seine gute Lösung erreicht. In der guten alten Zeit hieß es noch, Lichtrichtung und Schattigkeit wären ein lichttechnisches Gütemerkmal, was sie tatsächlich sind. Es wurde aber nur gesagt, dass eine “mittlere” Schattigkeit gewünscht wäre, was man an dem Verhältnis der an einem Punkt herrschenden Beleuchtungsstärke zu der “zylindrischen” in 1,20 Höhe (Augenhöhe im Sitzen) misst. Leider gibt es kaum einen Menschen, der eine zylindrische Beleuchtungsstärke messen kann, weil ihm die Instrumente fehlen. Sollte einer diese kaufen, wird er an etwas scheitern, was er nicht kaufen kann, Zeit. Einen Arbeitsraum voll zu vermessen, dauert eine halbe Nacht.

Wer eine Beleuchtung den geltenden Normen entsprechend realisieren möchte, muss sich an die acht Anforderungen halten, die die Norm EN 12464-1 für jeden Arbeitsplatztyp stellt. Ob ihm dann noch Zeit und Muße verbleiben, Licht und Schatten zu optimieren, mag jeder selbst beurteilen.

Dieser Beitrag sollte die Bedeutung des Schattens herausstreichen, der angesichts der Diskussion um Licht vergessen wird. Dass ich nicht aufzeigen konnte, wie man richtig handelt, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das gibt den Kreativen Freiheiten wie z.B. beim Schneiden von Schriften. Es ist bislang niemandem gelungen, aufzuzeigen, wie man eine gute Schrift macht und wie man misst, dass sie gut geworden ist. Dennoch blüht und gedeiht die Typographie seit dem 15. Jahrhundert.

.