Posts Tagged: Daten

KI-Träume und lichttechnische Normen

21.03.2024

-

Anders als sich der freie Bürger vorstellt, auch mal ohne Normen leben zu können, wird unser Dasein von Normen bestimmt. Beispiel dieser Blog. Dass jemand diese Zeilen lesen kann, verdanken wir …? Wenn die Geschichte nicht in der Steinzeit anfangen soll, wo der Hammer erfunden wurde, fangen wir bescheidener bei Siemens an. Ohne seine Dynamomaschine hätten wir keinen Strom. Aber auch mit dieser Maschine hätten wir keinen, wenn es keine Normen der Elektrotechnik gegeben hätte. In 1896 veröffentlichte die Elektrotechnische Zeitschrift (ETZ) den Vorläufer der heutigen DIN VDE 0100 „Errichten von Niederspannungsanlagen“. Die Quelle, an der ich diese Weisheit getankt habe, erzählt, die Normung sei viele tausend Jahre alt. In jüngster Zeit , etwa 1000 v.Chr. habe die Bibel, also Gott, ein Wörtchen für die Normung eingelegt: „Ihr sollt nicht unrecht handeln im Gericht, mit der Elle, mit Gewicht, mit Maß. Rechte Waage, rechte Pfunde, rechte Scheffel, rechte Kannen sollen bei euch sein […]“ (3. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 35-36).

Lange nach Gott hat ein Tim-Berners Lee das WWW erfunden und postuliert, dass jeder möge in den Stand gesetzt werden, im Internet zu kommunizieren, d.h. zu lesen und zu "posten". Viele tausend Normen später, sind wir recht nahe bei dem Ziel angelangt. Nicht nur Deutsche können ihre komischen Schriftzeichen mit Ober- und Unterlängen - fast komplett - abbilden. Ich sage fast, denn wenn sie ihr häufigstes Schriftzeichen " " (so gut wie nichts) im Namen einer Datei benutzen, wird es entweder gekürzt und aus "Mein Allerliebster" wird "MeinAllerliebster". Was zu verschmerzen wäre, weil man im Mittelter das Leerzeichen auch nicht kannte. Aber gewöhnlich wird die Leerstelle durch ersetzt. So las sich der Titel eines Dokumentes, das ich gestern bekam

NA023BR N1054 Vorschlag  Name, Arbeitsgebiet und Arbeitsweise des NA 023 BR-02 SO (NA 023 BR-02 SO N 4)

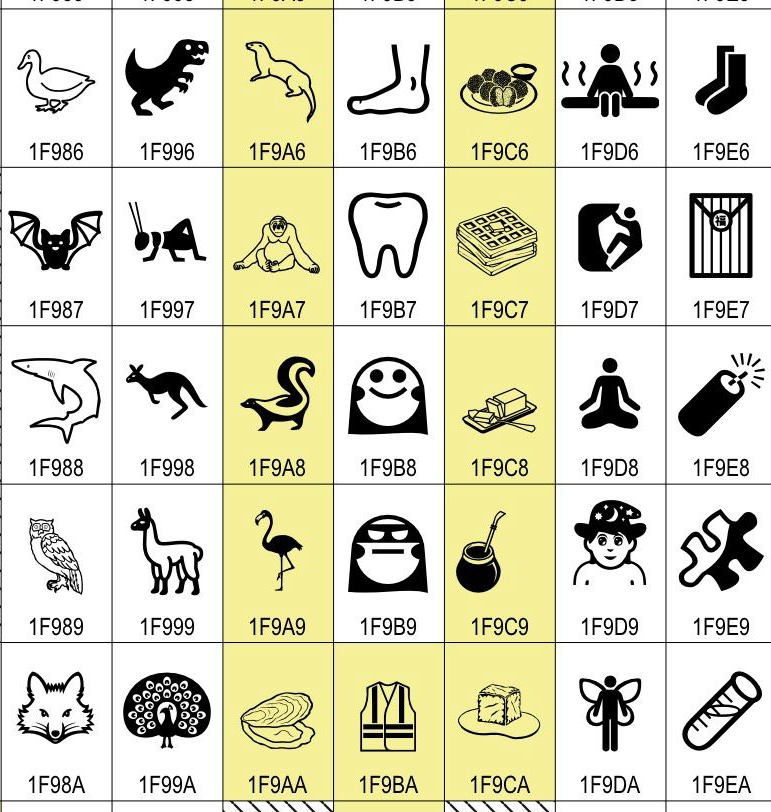

Ungewollt habe ich gerade demonstriert, was eine fehlerhafte Normung produziert*). Die korrekte Normung (hier gemeint UNICODE) hat 1.114.112 Codepunkte, wobei derzeit über 96.000 Codepunkten ein Zeichen zugeordnet ist. So können Sie gerne Nagari oder Hmong schreiben oder gar in Altanatolischen Hieroglyphen. Ihren letzteren Text können sie Cypro-Minoan übersetzen, um festzustellen, ob die Minoer (Kreta) über Zypern die Hieroglyphen der Anatolier beeinflusst haben können. Aber ein simples Leerzeichen in einen Dateinamen in Englisch können Sie nicht einfügen.

*) Die Zerstörung des Layouts oben ist entstanden, weil meine Anwendung auch in der gleichen Sprache geschrieben ist.

-

Die so unwahrscheinlich erfolgreich erfolglose Normung setzt auf AI, das ist der Ursprung von KI wie künstliche Intelligenz. Bislang wurden Normen von natürlichen Intelligenzen geschrieben, die sich zu einer mehr oder weniger intelligenten Gruppe namens Ausschuss zusammensetzten, um eben eine Norm zu verfassen. Keine Sorge, ich wiederhole nicht den genormten Witz, dass der Name des Gremiums Programm sei.

Wo KI unbestritten erfolgreich ist, beim Übersetzen, habe ich die Begriffe aus dem Quiz vom 17.03.2024 mir übersetzen lassen. Bingo. So wurde "Mindestwert der mittleren Beleuchtungsstärke an Decken" übersetzt als "Minimum value of average illuminance on ceilings". Die Übersetzung ist sogar korrekter als das Original. Selbst mein Kandidat fürs Scheitern "Sichtbarkeit der Sehaufgabe" wurde perfekt übersetzt. Diesen Kandidaten hatte ich ausgewählt, weil der Ausschuss, der diese Begriffe benutzt hat, die Sehleistung auf eine lustige Art definiert hatte: Sehleistung = "Leistung des visuellen Systems, wie sie beispielsweise durch die Geschwindigkeit und die Genauigkeit gemessen wird, mit welcher eine Sehaufgabe gelöst wird." Wie man Mathe-Aufgaben löst, wusste ich als Schüler, aber wie man Sehaufgaben löst? Die muss man erst einmal sichtbar machen. Muss man deswegen die Beleuchtungsstärke an Decken festlegen und die mitteln?

-

Da ich die Frage nicht selber beantworten konnte, rief ich einen Kollegen an, der so Einiges an tollen Beleuchtungsprojekten erfolgreich hinter sich gebracht hat. Doch diesem war noch nicht aufgefallen, dass man Beleuchtungsstärken an Decken planen muss. Zwar wusste jeder Lichtplaner auch ohne Norm, dass die Decke - wovon auch immer - nicht dunkel sein darf. Aber seit der Erfindung der Deckeneinbauleuchte kam keiner auf die Idee so etwas zu verlangen.

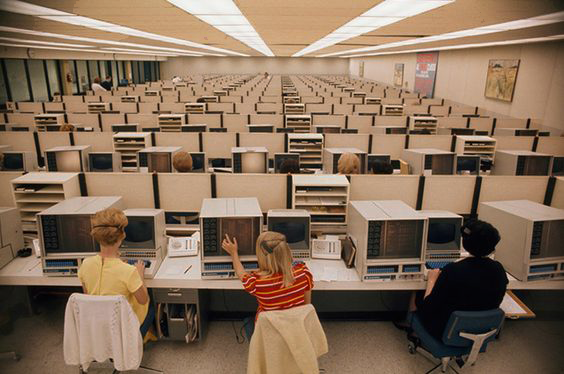

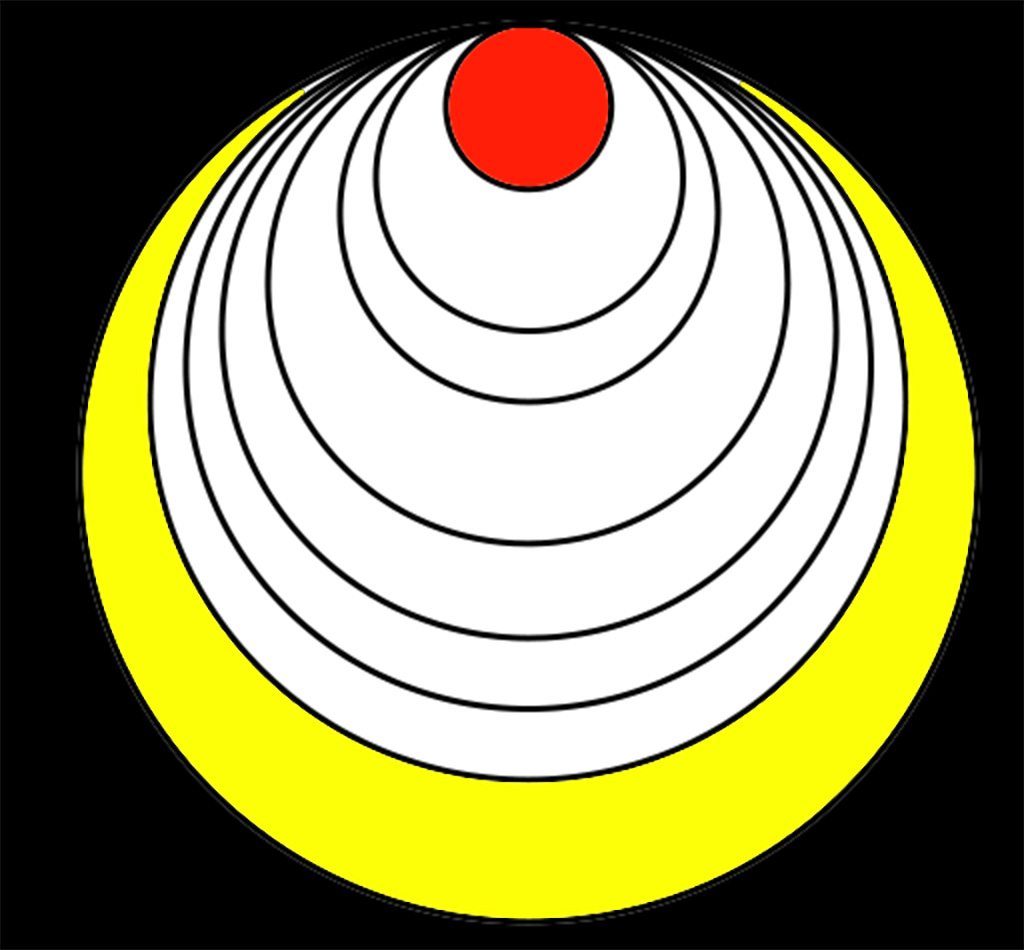

Zu Beginn musste auch keiner eine Beleuchtungsstärke an der Decke vorgeben. Denn die Decken waren recht großflächig mit Leuchten belegt. Da musste niemand sie extra beleuchten. Deren Leuchtdichten waren gering, und sie blendeten deswegen nicht. Die Malaise begann, als die Lampen "effizienter" wurden. Sie wurden immer kleiner im Durchmesser. Es half nicht, dass man davor warnte, weil der Blendindex mit dem Quadrat der Leuchtdichte ansteigt. Das Bild rechts zeigt, in welchem Verhältnis die Lampen geschrumpft sind. Man muss dieses nur quadrieren, um die Zunahme an Blendung zu berechnen. So etwa 400 Mal. Glatte Decken, in die die Leuchten eingebettet wurden, damit die Klimatisierung gut funktioniert, wurden Anfang der 1970er Jahre Standard. Die gesamte Technik des Bürohauses sollte in der Decke installiert sein. Die Decken gibt es übrigens immer noch. Schlechtes Licht, um gute Luft zu bekommen, das ist doch ein Deal?

Dann kam die Computertechnik… Koaxkabel, die an den Decken herunter baumeln, sind zwar in Labors kein Problem, aber Büromenschen mögen sowas nicht. Zudem musste man eine Lösung für die Spiegelungen finden. Denn die ersten Bildschirme soiegelten selbst im Lichtlabor. Da kam die Industrie auf die famose Idee, statt einer Entspiegelung der Bildschirme eine entspiegelte Beleuchtung zu erfinden und zu normen. Dazu findet man in diesem Blog einiges (hier und da und dort), aber keine Loblieder. Was ich vermieden habe zu behaupten, ist dass solche Beleuchtungen verboten gehören. Nicht weil ich es will, sondern weil die gültige Beleuchtungsnorm DIN EN 12464-1 für fast alle Arbeitsräume Beleuchtungsstärken an der Decke verlangt. Das ist doch Stand der Technik! Oder?

--

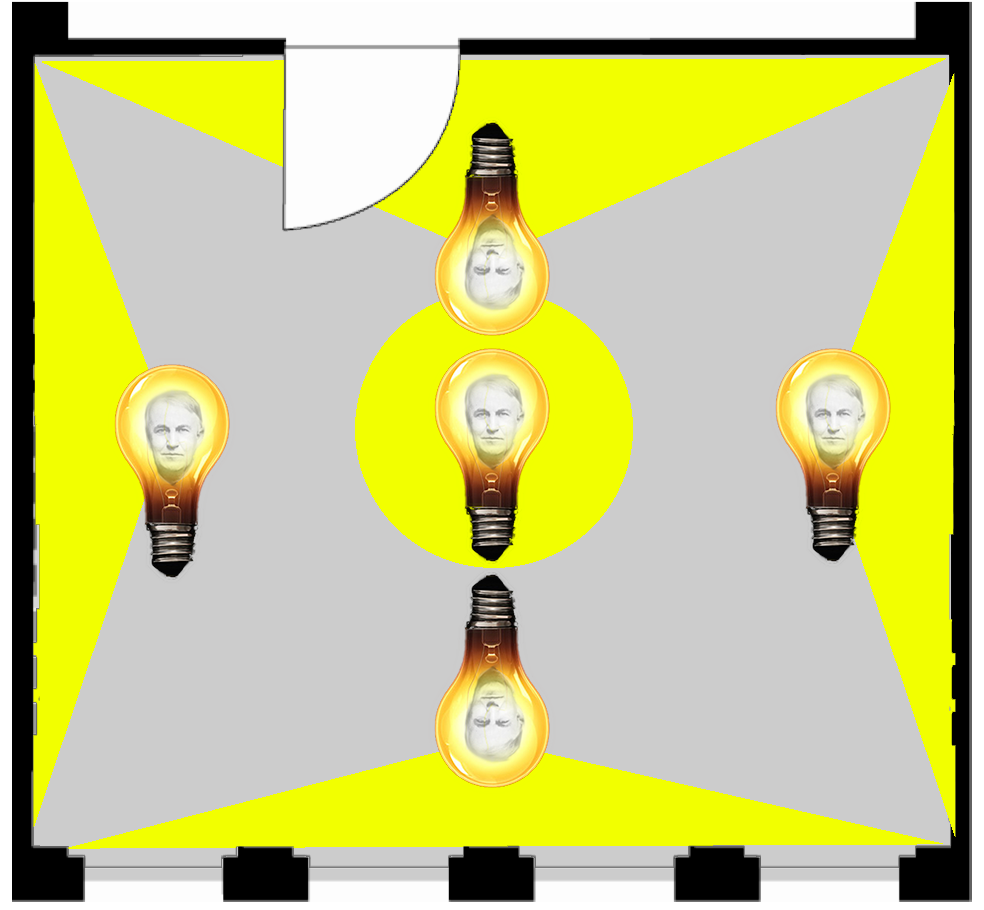

Wenn das alles wäre! Nicht nur alle Beleuchtungen mit Einbauleuchten gehören verboten, sondern noch viel mehr. Denn DIN EN 12464-1 beschreibt zwei alternative Verfahren, mit denen die Beleuchtung optimal wird. Der Einfachheit halber führe ich das von Govén an. Der hat auf der 28. Session der CIE in Manchester (Datum nur Eingeweihten bekannt) erzählt, dass die Beleuchtung der Umgebung wichtig sei. weil die die Helligkeit bestimmt. Und die Helligkeit sowieso wichtig ist. Um diese zu berechnen, muss man die Beleuchtungsstärke auf allen vier Raumwänden und an der Decke messen und natürlich erst jede für sich mitteln, um sie dann noch einmal zu mitteln und danach durch fünf teilen. Dann hat man die "mean ambient illuminance", auf Deutsch "mittlere Beleuchtungsstärke der Umgebung". Dumm nur, dass in Deutschland eine der vier Wände mit Fenstern bestückt ist. Da fliegt das Licht zum Fenster hinaus. Die fünfte Fläche, der Fußboden trägt zur Helligkeit wenig bei, weil man ihn aus praktischen Gründen dunkel macht. Zudem: Wer sieht den Fussboden eines Büros, wenn er an einem Tisch mit einem oder mehreren Bildschirmen sitzt?

Aber lassen wir die Theorie Theorie sein und gucken uns die Physik eines Arbeitsraums an. Die Beleuchtungsstärken auf den Wänden sind Vertikalbeleuchtungsstärken, also fiktive Werte, weil die Erzeuger, die Leuchten fast nur an der Decke angebracht werden. Wo die Leuchten sitzen müssten, um eine Beleuchtungsstärke Richtung Decke zu erzeugen, muss man nicht lange suchen. Etwa auf dem Fussboden oder zwischen diesem und der Decke. D.h. das sind abgehängte Leuchten. Wenn die Räume aber nur 2,50 m hoch sind und die Decken glatt, wird es schwer damit. Der Büroraum rechts im Bild ist etwa der "Stand der Bürogestaltung". Zudem gilt die Überlegung wohl nur für Räume. die dem Kasten ähnlich groß sind, den ich gezeichnet habe. Wenn die Bude nicht 20 m2 groß ist, sondern 200 m2, kann man die Beleuchtungsstärke an den vier Wänden und der Decke steigern wie man will, es wird nicht hell darin. Nicht umsonst sind Industrieleuchten fast alle Deckenleuchten. Sogar die unverdächtigen Stehleuchten für die vollkommen indirekte Beleuchtung sind Quasi-Deckenleuchten, weil sie die Decke als Reflektor benutzen.

Dem Herrn Goven wäre anzuraten, sich die Umgebung aus der Sicht eines arbeitenden Menschen anzusehen. Für den wird die Helligkeit durch die Bildschirme und Tische bestimmt, ggf. durch senkrechte Flächen wie Stellwände. Das aber war nicht mein Punkt. Ich frage mich, wie oben ausgeführt, wo die Leuchten installiert werden sollen, die Vertikalbeleuchtungsstärken auf den Wänden optimal erzeugen? In allen Büros, die ich kenne, hängen die alle an der Decke. Und wenn sie nicht dort hängen, stehen sie darunter. Das ist kein Naturgesetz, aber eine zwangsläufige Folge der Bürohausarchitektur (siehe das Konzept der "Haut-und-Knochen-Architektur von Mies van der Rohe oder das Modulsystem für Büroraumdimensionen).

-

-

Zwielicht zu Twilight

-

12.03.2024

Gestern habe ich dargelegt, warum ich nichts von einer Internationalisierung von Beleuchtungsnormen halte, obwohl ich selber seit über 30 Jahren internationale Normen schreibe. Heute will ich das mit einer paar Worten, Wörtern und Begriffen erläutern. Dazu fiel mir Zwielicht ein. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen liegt bei mir auf dem Tisch das Buch von Klaus Stanjek mit dem Titel "Zwielicht - Die Ökologie der künstlichen Helligkeit", das dem Kunstlicht und dessen Machern gewidmet ist. Als ich das Buch das erste mal las, ist mir aufgefallen, dass ich etwa jeden zweiten kannte, der im Buch persönlich auftrat. Kannte ich so viele Menschen, die in Zwielicht stehen?

Zum anderen dachte ich an das physikalische Zwielicht, das auf Englisch twilight heißt. Es ist ganz und gar nicht zwielichtig, wie The Platters es besingen. Es ist die Zeit der Liebe, die wiederkommt. Man stelle sich vor, jemand freut sich darauf, am Abend seine alte Liebe zu sehen, in twilight time. Und wir übersetzen das als in der zwielichtigen Zeit. Da kann die alte Liebe auch nicht gerade sehr nobel sein.

Auch mit den Jahreszeiten habe ich so meine Probleme mit der Übersetzung. Aprilwetter ist wirklich nicht etwas wonach man sich sehnt. Aber der April ist der Monat, in dem in meiner Heimat der Apfelbaum blühte. Das jährliche Baumblütenfest beginnt in Werder in April. Dort wo die Apfelblüte seit 1941 besungen wird, in den USA, verspricht der Soldat seiner Liebsten, dass er an einem Tag im Mai kommen wird, um ihren Namen in seinen zu ändern. Das Lied brachte die Soldaten an der Front zum Weinen. Wenn ich aber an Aprilwetter denke, ist es mir aus anderen Gründen zum Weinen. Wenn wir bereits bei der Wortwahl beim Reden über das Wetter Probleme haben, können wir auf eine internationale Einigung hoffen, die Licht, Beleuchtung und Umwelt regeln wollte? Eigentlich müsste, denn wir reden seit Jahren über biologische Wirkungen herum.

-

Licht, Zwielicht und die Jahreszeiten haben so ihre Beziehungen. Zunächst zu dem Zwielicht, das ich für meine wissenschaftlichen Arbeiten benutzte. Wir hatten in der Vorlesung eine besondere Form davon gelernt. Diese herrscht, wenn sich zwei Arten von Licht an einem Arbeitsplatz treffen. Das kann Tageslicht und künstliches Licht sein. Wir lernten, in jedem Arbeitsraum gäbe es eine Mischlichtzone, in der die Menschen sich nicht so wohl fühlten. Diese Vorstellung hatte man übertragen auf die künstliche Beleuchtung mit Glühlampen und Leuchtstofflampen. Es gab wissenschaftliche Abhandlungen darüber, wie dies das Auge irritierte und zu einer vorzeitigen Ermüdung führte.

Wenn es nur bei der Wissenschaft geblieben wäre! Man postulierte, um dem Zwielicht vorzubeugen, dürfe in einem Raum nur eine Art Licht sein. Da die für erforderlich gehaltenen Beleuchtungsstärken nur mit Leuchtstofflampen zu machen waren, wurden Glühlampen aus den Arbeitsstätten verbannt. Mit ihnen die Tischleuchten, da es Leuchtstofflampen mit ganz kleinen Abmessungen nicht gab. Auch die kleinsten waren zu groß für Tischleuchten. Ade Tischlampe!

-

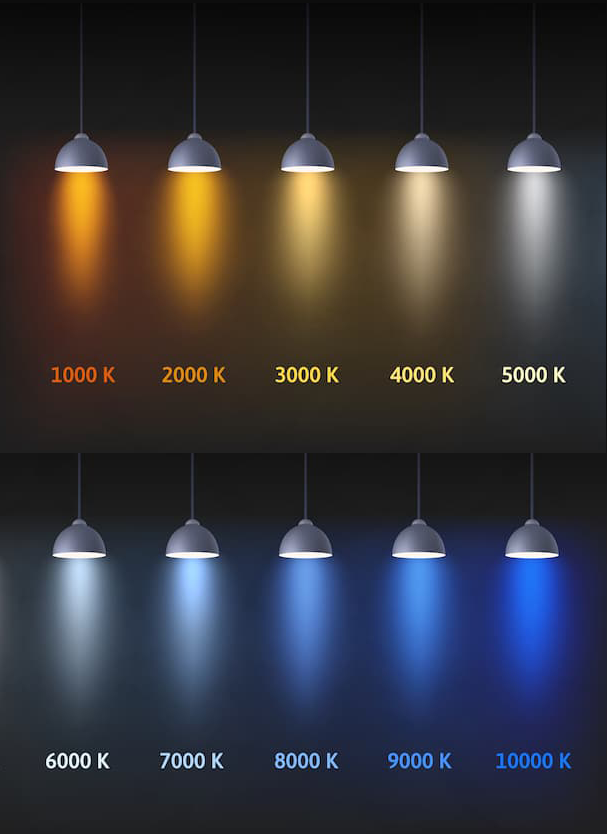

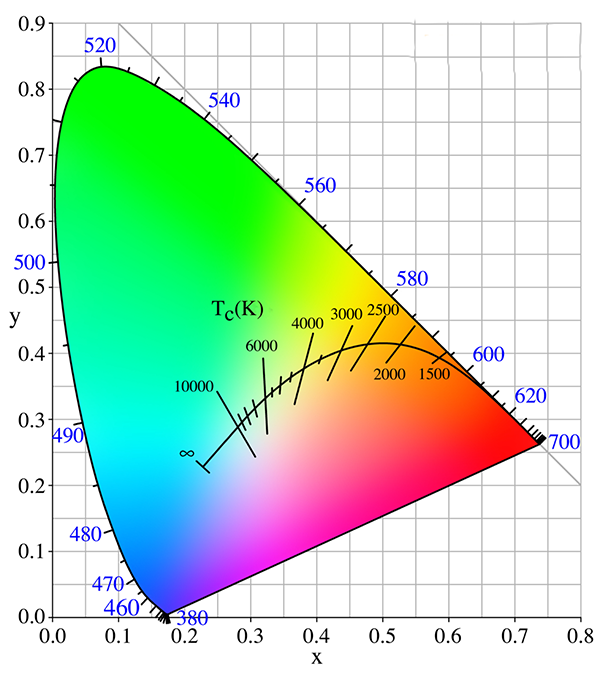

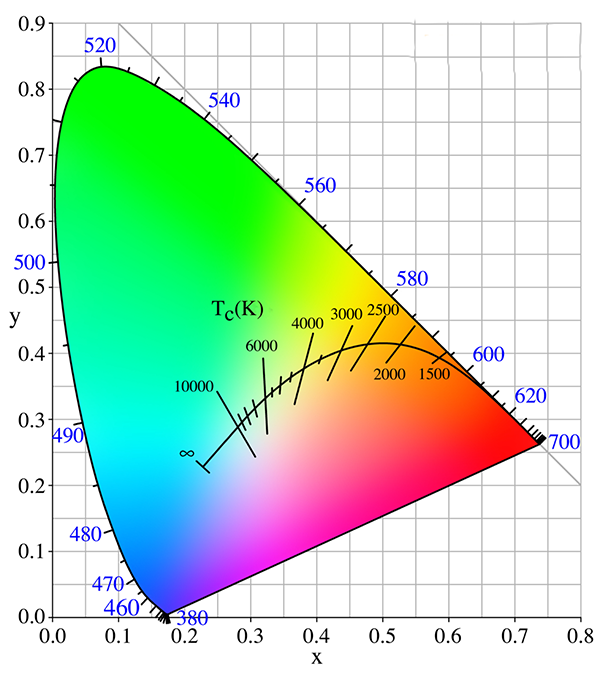

Das Tageslicht in Arbeitsräumen konnte man nicht so einfach loswerden, obwohl man seit 1924 beharrlich daran arbeitete. Das Zwielichtproblem wurde daher verbal gelöst. Eine Lampe wurde tageslichtweiß genannt. Allerdings hatten die Leute Frostbeulen auf der Seele, wenn sie unter ihrem Licht arbeiteten. Ihre Farbtemperatur, besser ähnlichste Farbtemperatur, lag über 5300 K.*) So hat man sich halt darauf geeinigt, dass 4000 K gut genug wäre, um Zwielicht zu vermeiden. Da der Bereich von 3300 K bis 5300 K aber kaltweiß heißt, nannte man die Lampe mit 4000 K neutralweiß. Völlig ohne Hintergedanken und ohne das Marketing…

Wie gut passen 4000 K und Tageslicht zusammen? Ich würde sagen, ganz und gar nicht bzw. unbestimmt, denn das Tageslicht hat keine Farbtemperatur. Als ich dies in einem offiziellen Entwurf eines ISO-Standards schrieb, dachten die Lichtexperten, den wahren Experten gefunden zu haben und fielen über den Text her. Der stand aber nicht alleine da. Auf den provokanten Spruch folgte die Aussage, dass an jedem Punkt der Erde das einfallende Tageslicht in jeder Himmelsrichtung eine andere Farbtemperatur hat, auch wenn die Sonne scheint. Oder gerade wenn sie scheint.

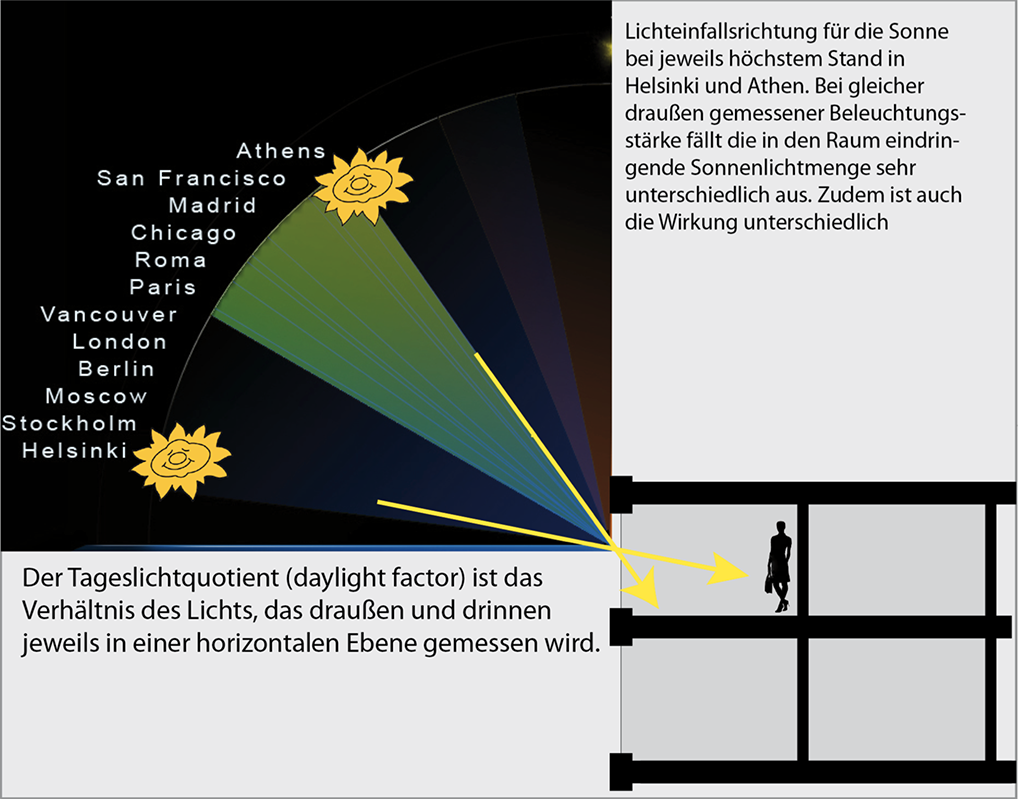

Noch besser: Wie jeder weiß, ändert sich an jedem Punkt der Erde das Licht aus einer bestimmten Richtung stetig über den Tag. Was weniger Leute wissen, unterscheidet das Licht in Abhängigkeit vom Breitengrad nicht nur in der Menge, sondern auch in seiner Richtung und damit im Verhältnis horizontal zu vertikal. Nicht besonders betont werden muss, dass die Farbe des Lichtes anders ausfällt,

*) Damit es jeder garantiert nicht versteht, hat die Lichttechnik den Temperaturbegriff auf den Kopf gestellt: Je höher die Farbtemperatur, desto kälter das Licht. So hat die Glühlampe eine Farbtemperatur von 2700 K. Eine warmweiße LL-Lampe etwa 3000 K. Steigert man die Temperatur um weitere 1000 K, fühlt sich das Licht kalt an. Das direkte Licht der wärmenden Sonne mit etwa 5900 K heißt kaltweiß. Echt bitter kalt. Brrrr! Das soll einer verstehen. Schuld ist ein gewisser Max Planck bzw. die Physik.

-

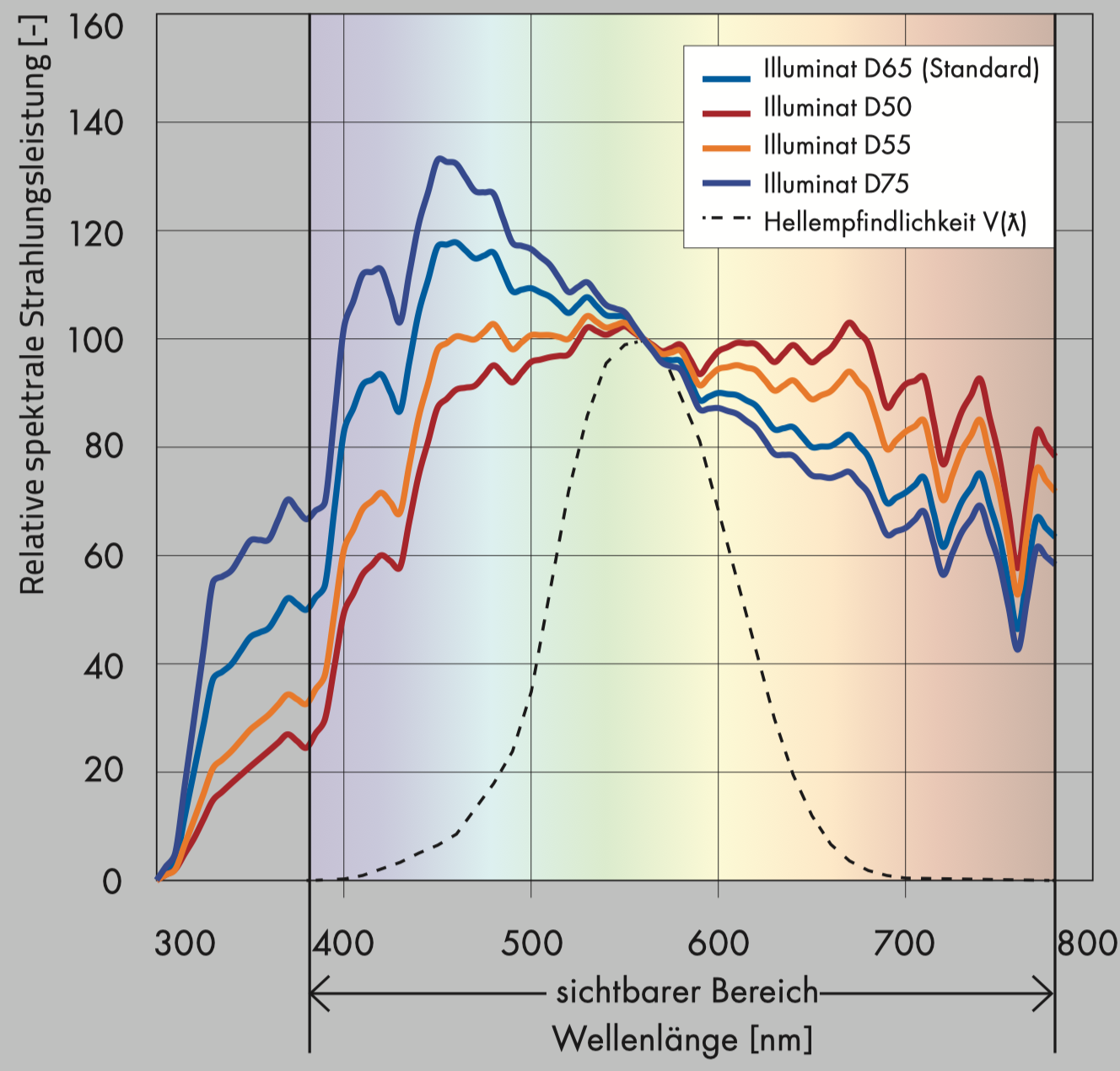

Genau das hatte ich gemeint, als ich geschrieb, das Tageslicht habe keine Farbtemperatur. Nun versuchten die Experten mich umzustimmen, man könnte sich doch auf eine Zahl einigen. Auf 6504 K zum Beispiel? Die hat nämlich die CIE als Tageslicht definiert. Dummerwiese kann man dieses Licht nicht kaufen, es ist ein mathematisches Konstrukt. Wozu macht man so etwas, wenn man das Licht gar nicht kaufen kann?

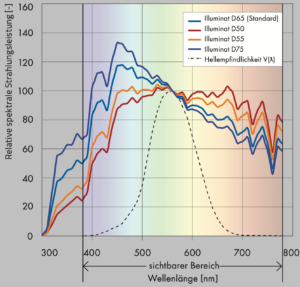

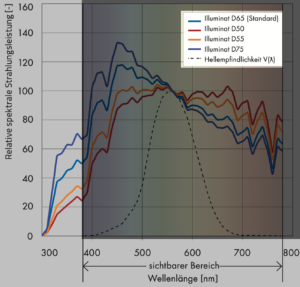

Das Geheimnis ist, dass die CIE Normlichtarten nicht etwa definiert, um damit die Welt zu beleuchten. 6504 K ist eine Normlichtart für Tageslicht (D65). Desweiteren gibt es noch D50 (= 5000 K), D55, D65 und D75. Normlichtarten dienen als eine standardisierte - fiktive - Beleuchtung, um Farben und Materialien "objektiv" zu bewerten, so in der Druckindustrie, im Textilbereich oder bei der Kunst. Sogar die Lebensmittelindustrie ist ein Großkunde (mehr dazu unter Brühwurstindex hier). Alles zu seiner Zeit. Die Fotografie und die Druckwelt leben wunderbar mit D50. Hingegen kann das Licht, das man am Tage erlebt, Farbtemperaturen von 3000 K (untergehende Sonne) bis 12.000 K (blauer Nordhimmel ohne Wolken) oder gar 27.000 K (nördliches blaues Himmelslicht) erreichen. Die Zahlen geben aber das Erlebnis nicht hinreichend wieder, weil sich die Intensität des Lichts sowie sein Wärmegehalt mitändern. Zudem gibt es blauen Nordhimmel ohne Sonne nur wenn man ein Nordzimmer bewohnt. Dann blickt man aber auf die wunderbar sonnenbeschienene Umwelt.

Wie kommt man aber auf 6504 K? Das ist der gleichmäßig bewölkte Himmel über Wien zu Beginn des Sommers. Dort sitzt die CIE. Was würde sie wohl als Tageslicht definieren, wenn sie auf den Spitzbergen säße (78° 11′ N), oder ihre Experten am südlichsten Ende der EU, auf der Insel La Reuniuon (20° 52‘ 44.04 S) werkelten?

Vermutlich was anderes, z.B. 5000K (frischer Spinat im Schnee) oder 3000K (welkende Palmenblätter am Strand). Aber das ist nicht mein Hauptproblem mit der Internationalisierung der Beleuchtungsnormen, sondern dies:

"Die Wahl der Lichtfarbe ist eine Frage der Psychologie, der Ästhetik und dem, was als natürlich angesehen wird. Die Auswahl hängt von der Beleuchtungsstärke, den Farben des Raums und der Möbel, dem Umgebungsklima und der Anwendung ab. In warmen Klimazonen wird im Allgemeinen eine kühlere Lichtfarbe bevorzugt, wohingegen in kaltem Klima eine wärmere Lichtfarbe bevorzugt wird."

Das ist wörtlich die Empfehlung der europäischen Beleuchtungsnorm EN 12464-1. Also kein Rat. Ist die Lichtfarbe etwa eine Kleinigkeit, was die Beleuchtung angeht? Ich dachte, die wäre das A und O!

-

Ähnlich aufschlussreich könnte die Empfehlung zur Höhe der Beleuchtungsstärke ausfallen, wenn man z.B. den Lichtbedarf des arbeitenden Menschen berücksichtigt. Etwa so: Die Wahl der Beleuchtungsstärke ist eine Frage der Psychologie, der Ästhetik und dem, was als natürlich hell angesehen wird. Die Auswahl hängt von den Farben des Raums und der Möbel, dem Umgebungsklima und der Anwendung ab. In warmen Klimazonen wird im Allgemeinen eine kühl wirkende dunklere Beleuchtung bevorzugt, wohingegen in nordischen Zonen eine höhere Beleuchtungsstärke bevorzugt wird. Also ein schattiges Plätzchen in Ländern mit sengender Sonne, und ein Gegenstück zum Shitwetter für Nordschottland.

Wir können in der gleichen Art mit weiteren Gütekriterien fortfahren, bis einer aufschreit und sagt: Leute, bitte, wollen wir alles nach den örtlichen Gegebenheiten vorsehen wollen und deswegen gar nichts mehr empfehlen? Warum nicht? Lieber kein Rat als ein falscher …

-

Hurra - Wir sind seit heute so weit wie 1975 - Freie Sicht für freie Bürger

_

15.12.2022

Heute bekam ich die Meldung, dass die ASR A3.4 Beleuchtung endlich der Arbeitsstättenverordnung angepaßt wird. Es wird drin stehen, dass

"(1) Der Arbeitgeber darf als Arbeitsräume nur solche Räume betreiben, die möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und die eine Sichtverbindung nach außen haben."

Das ist zwar schon seit 2016 Gesetz, aber jemand blockierte die Berücksichtigung des Gesetzes in den Technischen Regeln für den Arbeitsschutz. Wer könnte das gewesen sein? Wer die üblichen Verdächtigen im Sinn hat, liegt goldrichtig. Die Vorschrift war bereits 1975 in die ArbStättV eingeführt worden. Und sah so aus:

Unter Beleuchtung führte der Staat als erstes die Verbindung zum hellen Tag an! Und setzte weltweit Maßstäbe für den Bau von Arbeitsstätten!

Im Jahr 2004 hatten zwei mittlerweile ausrangierte Politiker - Wolfgang Clement von der SPD und Ede Stoiber von der CSU - übereingekommen, dass dies zu viel des Guten war. Sie haben damals auch diesen Punkt "dereguliert". Will sagen, alles aus dem Gesetz entfernt, was den Arbeitgeber zu Maßnahmen zwingen könnte. So auch die Sichtverbindung. Stattdessen stand dort, "die Arbeitsplätze müssen möglichst ausreichend Tageslicht erhalten …

Die Sichtverbindung wurde wohl als Reminiszenz nur noch in die Überschrift eingetragen. Es könnte auch sein, dass ein Beamter der Ministern auf die Sprünge helfen wollte. Wie dem auch sei, deutsche Arbeitsräume mussten nicht mehr eine Ausblick nach außen erlauben. Wozu auch? Wer arbeitet, hat keine Zeit, die er zum Fenster hinaus werfen darf. Diese Formulierung ist rechtlich unbestimmt und in sich widersprüchlich. Es wird einerseits „müssen“ als Pflicht und andererseits „möglichst ausreichend“ als unverbindliche Empfehlung in der Praxis ausgelegt. Was denn Nu? Was ist, wenn man nicht kann, was man muss?

Indes nicht nur die deutschen Arbeitnehmer sondern auch die Arbeitsschützer waren anderer Meinung als die beiden Politiker, denn die Rechtsprechung hatte präzise ausgesagt, wozu denn diese Vorschrift dient: "In Verbindung mit einer ungehinderten Sichtverbindung nach außen wirkt sich das Tageslicht positiv auf die physische Gesundheit (zum Beispiel Hormonhaushalt) sowie auf die psychische Gesundheit (zum Beispiel Motivation, Arbeitszufriedenheit und Leistungsfähigkeit) der Beschäftigten bei der Arbeit aus." und "Natürliches Licht am Arbeitsplatz und die Sichtverbindung ins Freie sind unter dem Gesichtspunkt der zunehmenden psychischen Belastungen, zum Beispiel zur Vermeidung von „Klausureffekten“, für Beschäftigte in Arbeits- und Aufenthaltsräumen notwendig. Zu diesem Ergebnis kommt auch das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil zum Thema Sichtverbindung nach außen aus dem Jahr 1997." So der Bundesarbeitsminister in der Begründung der Änderung der ArbStättV.

Diese Änderung hatte ganze zwei Jahre auf sich warten lassen, weil der Arbeitgeberpräsident im Jahr 2014 die vom Gesetzgeber verabschiedeten Fassung der ArbStättV hat vom Bundeskanzleramt kassieren lassen. Der meinte, Toiletten wären auch Sanitätsräume und die bräuchten keine Sichtverbindung nach außen. Sonst hätten die da Draußen eine Sichtverbindung nach drinnen. Und das ist wahrlich unerwünscht, wg. Datenschutz und so. Dass die Vorschrift schon 1975 bestand und bis 2014 keine einzige Betriebstoilette eine klare Sichtverbindung von außen nach innen hatte … geschenkt.

Der Änderung der ASR A3.4 sollte ein ähnliches Schicksal noch bevorstehen. Die Arbeitgeber haben das fertige Papier einfach für ungültig erklärt. Dass ihre Vertreter dem zugestimmt hatten … Dann eben weg mit den Vertretern! Nach etwa drei Jahren geschah ein Wunder. Ansonsten wäre es lustig geworden, wenn ein Arbeitnehmer geklagt hätte. Denn unabhängig von der juristischen Lage hätte sich jeder Richter z.B. an das einschlägige Urteil vom Bundesverwaltungsgericht gehalten.

Nicht-visuelle Wirkungen von Licht - Heißt das unsichtbar, die Wirkungen?

-

Bei dem Thema "Licht und Gesundheit" fällt mir fast immer eine Phrase ein "Grandios vergeigt!". Gestern war es wieder so weit. Ein Kollege schickte mir einen Normenentwurf, den ich gefühlt Jahrzehnte kenne. In echt ist er nur drei Jahre alt - und schon wieder veraltet. Denn die darin zu lesende Message hatte mir mein Professor mitgeteilt - so etwa 1968. Später habe ich sie meinen Studenten weiter gegeben. Ich hoffe, die haben sie auch weiter gegeben. Bei meinem Professor ist es allerdings nicht bei Worten geblieben. Heute beruft sich der ASTA, Ausschuss für Arbeitsstätten, auf eine gesetzliche Bestimmung, die er bewirkt hat, wenn es um nicht-visuelle Wirkungen von Licht geht. 63 Jahre frisch geblieben und immer noch besser als das, was man heute mit großem Aufwand als eine wissenschaftlich fundierte Erkenntnis von Weltrang etablieren will. Uffff!

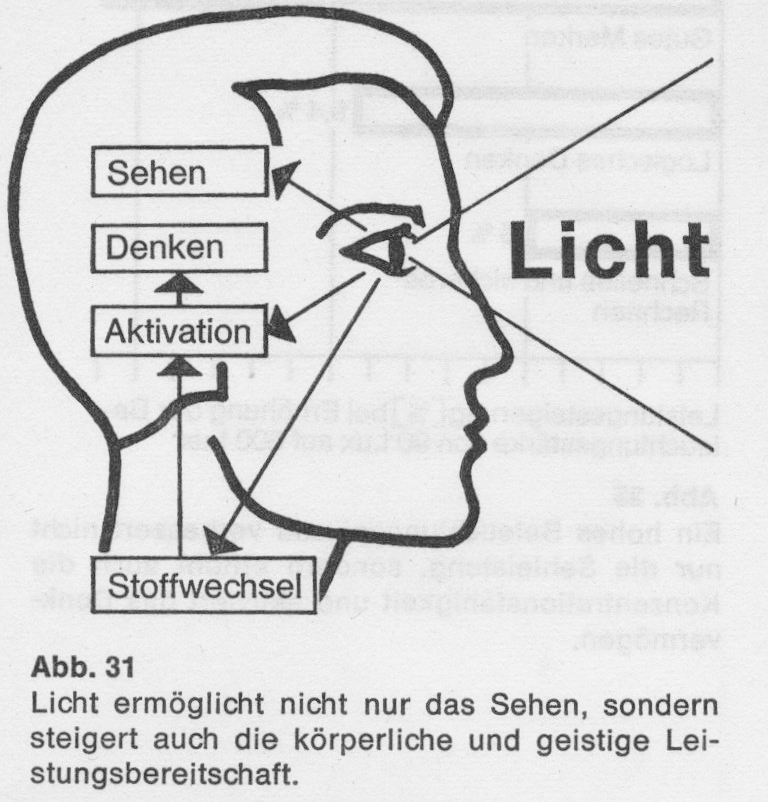

Es geht um die Erkenntnis, dass Licht nicht nur zum Sehen da ist. Es soll psychologische und physiologische Wirkungen haben. Der Laie hat keine Probleme damit. Das kennt er. Das Problem sind die Fachleute. Die haben vor rund 100 Jahren bestimmt, dass Licht zum Sehen diene und beschlossen, alle seine diesbezüglich relevanten Eigenschaften zu beschrieben und zu normen. Protest gab es von Leuten, die behaupteten, das Licht diene auch der Gesundheit. Und Gesundheit sei auch eine psychologische Wirkung - man freue sich am Gesehenen. Ob man glaubt oder nicht - das Licht war ein hohes Politikum. Noch unglaublicher ist das: Der deutsche Staat gründete im Jahr 1934 das "Amt für die Schönheit der Arbeit" mit der größten Abteilung "Gutes Licht".

-

Der Staat ließ es nicht dabei bewenden. Er ließ schöne Filme drehen, um gutes Licht zu fördern. Eine DIN-Norm musste her (DIN 5035 vom Jahre 1935). Dabei entstand ein klitzekleiner Fehler, den man heute mit Kräften versucht, rückgängig zu machen. Es wurden zwei Normen für Licht erstellt. Eine für die künstliche Beleuchtung (wie gesagt, DIN 5035) und eine für die natürliche, DIN 5034. Irgendwie musste sich das Licht in den Arbeitsräumen mischen. Da verließ man sich auf die Natur. Niemand kann verhindern, dass sich das elektrische Licht mit dem Sonnenlicht mischt. Leider verstand das mancher "Fachmann" als Zwielicht. Anfang der 1970er Jahre sollte es verschwinden. Die Lichttechnische Gesellschaft diskutierte auf einer Sondertagung 1971 "Auge - Licht - Arbeit" fensterlose Arbeitsräume. Und die erste Ausgabe von DIN 5035, die Abschied vom Tageslicht bedeutete, entstand 1972. Die Zukunft sollte dem Großraumbüro gehören, das den Tag nur aus der Ferne ahnen ließ wie die großen Fabrikhallen auch. Ansonsten hieß es nach den Worten des großen Vorsitzenden des Ausschusses Innenraumbeleuchtung "Bei seitlicher Befensterung können gehobene Ansprüche an die Beleuchtung, wie sie in der künstlichen Beleuchtung gestellt werden, nicht befriedigt werden." Will sagen, nur die künstliche Beleuchtung reicht qualitativ für den Menschen aus. Da Fenster definitionsgemäß seitlich angeordnet sind - sonst hießen sie Oberlichter - können sie gehobenen Ansprüchen nicht genügen. Wer die Ansprüche stellt, ist übrigens ein großes Geheimnis. Die Benutzer sind es nicht. Die lieben die Fenster.

Ungeachtet all des fachmännischen Rats erschien 1975 in der ersten Arbeitsstättenverordnung der Bundesrepublik Deutschland unter Beleuchtung eine Vorschrift, die kein Lichttechniker so gewollt hätte, außer zwei. Der eine war mein Chef, und der andere war ein Kollege. Die beiden haben es geschafft, diese Vorschrift in die Welt zu setzen.

Das war übrigens der Aufhänger, mit dem der Arbeitgeberpräsident im Jahr 2014 die vom Gesetzgeber verabschiedeten Fassung der ArbStättV hat vom Bundeskanzleramt kassieren lassen. Der meinte, Toiletten wären auch Sanitätsräume und die bräuchten keine Sichtverbindung nach außen. Sonst hätten die da Draußen eine Sichtverbindung nach drinnen. Und das ist wahrlich unerwünscht, wg. Datenschutz und so.

Auch mancher Arbeitgeber war nicht allzu glücklich damit und nutzte ein Schlupfloch. Arbeitsräume mit einer Grundfläche von mindestens 2000 m2 mit Oberlichtern waren ausgenommen. So hat z.B. Heinz Nixdorf seine Arbeitsstätten sehr "flexibel" gestaltet. Die hatten mindestens 2001 m2. Somit brauchten sie keine Sichtverbindung. Sie hätten allerdings eine lichte Höhe von mindestens 3,25 m aufweisen müssen. Kein Problem für den findigen Unternehmer. Wenn sich die Gewerbeaufsicht meldete, wurden die Räume schwuppdiwupp unterteilt. Die Aufsichtsbeamten hatten bei diesem Besuch nur die Raumhöhe betrachten dürfen. Die Sichtverbindung nicht.

Der größte Teil der Arbeitgeber war allerdings nicht so findig und hielt sich brav an die Vorschrift. Aber niemand konnte verstehen, was diese Vorschrift unter "Beleuchtung" zu suchen hatte. Musste auch nicht. Die Vorschrift war unter Mitwirkung einer Psychologin erarbeitet worden und betraf nur die Psychologie. Die Beleuchtungswirkung ist reine Konterbande. Worauf basierte die Forschung und warum haben zwei Lichttechniker eine Vorschrift zur Psychologie erarbeitet? Den Grund sieht man hier. Er stammt aus der Broschüre "Ein kleines Kapitel praktischer Lichttechnik" von 1970. Allerdings war dies schon die 18. Auflage.

Die erste Chance, in die Fußstapfen der anscheinend erfolgreichen Forscher aus den 1960er und 1970er Jahren zu treten, entstand als unser Institut den Forschungsbericht "Licht und Gesundheit" veröffentlichte. Das war 1990. Darin wurde abgeleitet, welche Art der Beleuchtung die beste Akzeptanz fand und vor allem warum. Wir haben in den folgenden Jahren dann diese Beleuchtung optimiert, an ca. 1500 Arbeitsplätzen installiert und die (positive) Wirkung dokumentiert. Nur die lichttechnische Industrie konnte damit nicht warm werden, denn die Hauptaussage des Forschungsberichts war, dass die Mehrzahl der Probanden die Beleuchtung als eine Störung ihrer Gesundheit erlebte. Dass es aber auch Beleuchtungen gab, die von fast allen akzeptiert wurden und sich positiv auf die Gesundheit wirkten und wirken? Man wollte halt Leuchten verkaufen, die man nicht auf den Bildschirmen reflektiert sehen würde. Dass diese Leuchten den Büros einen Höhlenlook verpassten? Ach, was, interessiert keinen.

Die zweite Chance kam etwa 10 Jahre später und war viel gewaltiger. Forscher hatten im Auge Sehzellen identifiziert, die die Tagesrhythmik der menschlichen Hormone steuern. Nur menschliche Hormone? Selbst Tiere der Tiefsee, die nie Tageslicht sehen, zeigen eine 24-Stunden-Rhythmik in ihrem Verhalten. Und ich dachte, jetzt werde man endlich sich den nicht-visuellen Wirkungen des Lichts annehmen. Das schien sich zu bewahrheiten, als die CIE im Jahr 2004 ein Symposium veranstaltete: "Light and Health: Non-visual effects". Vielleicht war der Tagungsort nicht allzu kreativ gewählt: Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Es folgten eher abstrakte Aktionen aber keine technischen Innovationen. Dass die CIE nicht vollends in einen Schnarchmodus verfallen war, erlebte die Welt als sie die Marschroute zu neuen Lichtwelten festlegte. In 2016 - also schlappe 12 Jahre später - erschien ein Technical Report "Research Roadmap for Healthful Interior Lighting Applications", vorbereitet unter der Leitung einer kanadischen Koryphäe, die Psychologin ist.

Wer allerdings dieses Werk studierte, konnte sich schnarchen legen, ohne befürchten zu müssen, etwas zu verpassen. Denn die zu klärenden Fragen wiesen gewaltige Ausmaße auf, während sich die geklärten Umstände in der CIE-Literatur ziemlich bescheiden ausnahmen. Doch die CIE war ungemein aktiv, für ihre Verhältnisse jedenfalls. Sie veröffentlichte eine offizielle Stellungnahme in 2015, in dem ein guter Slogan proklamiert wurde "Recommending proper light at the proper time", will sagen, "Das richtige Licht zur richtigen Zeit". Damit wollte man endlich damit aufhören, das falsche Licht zur falschen Zeit vorzuschreiben, was Beleuchtungsnormen weltweit tun und wohl auf absehbare Zeit tun werden. Unser Institut hatte in einem Gutachten für die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zusammen mit dem lichttechnischen Institut der Uni Ilmenau just dies und viel mehr empfohlen, aber Jahre zuvor in 2011.

Die Stellungnahme der CIE wurde im Jahre 2019 erneut ausgegeben. Diesmal gab man an, endlich Butter bei die Fische zu tun. Man wolle in Zusammenarbeit mit der ISO die Norm ISO 8995-1:2002 alias CIE S 008:2001 wieder aktivieren. Diese war nämlich 2001 erschienen und von allen guten Geistern in Ruhe gelassen worden. Niemand hat sie je angewendet. Immerhin - man tut sein Bestes. Wir werden im Laufe des Jahrzehnts sicherlich erleben, dass die gute alte Norm ISO 8995 in voller Schönheit wieder aufersteht, bevor es 30 wird. Volljährig ist sie bereits 2019 gewesen, als die Erklärung erschienen war.

Damit die Zeit einem nicht langweilig wird, gibt es ein Technical Report zum Thema. Darin finden sich viele Statements zu den Vorteilen einer sog. "integrativen" Beleuchtung. Die heißt so, weil sie nicht nur die Wirkungen vom Licht auf das Sehen berücksichtigt, sondern auch auf die Gesundheit und das Wohlbefinden (s. oben die Bemerkung zum Kenntnisstand von 1968). Allerdings sind die deutlichen Warnungen nicht zu übersehen.

Will sagen, die Beleuchtung muss von qualifizierten Spezialisten geplant und auch angewendet werden. Zudem kann man gute Ergebnisse nur dann erzielen, wenn der Lichtplaner mit einer muttidisziplinären Mannschaft kooperiert, wozu u.a. angehören Arbeitsmediziner, Psychologen und sonstige. Mir sind die ersten beiden Expertengruppen bekannt, allerdings nicht aus der Lichtplanung. Die sonstigen sind wirklich wichtig. Man wüsste gerne, wer damit gemeint ist. Ansonsten muss der Lichtplaner eben selber zusehen, mit wem der kooperiert.

Was diese Expertengruppe wissen muss, bevor das integrative Licht geplant wird? Ganz einfach, wirklich unglaublich einfach:

- Benutzereigenschaften (z.B. Altersverteilung, Sehfähigkeit, Gesundheitszustand)

- Tätigkeitsprofil (vorwiegend stehend, vorwiegend sitzend oder in nur einer Position)

- Kontrollierbare oder Nicht-kontrollierbare Benutzerpopulation

Man zeige mir auch nur einen einzigen Lichtplaner, der dieses Wissen hat. Nicht einmal der Arbeitgeber hat es. Was wenn er es denn hätte? Seit einigen Jahrzehnten werden Bürohäuser "spekulativ" gebaut. D.h., man erstellt das Gebäude und vermietet oder verleast es anschließend. Zwar ist der künftige Mieter oft bekannt, der wird aber den Deubel tun und dem Lichtplaner Daten zur Verfügung stellen, die die Sehfähigkeit der Belegschaft oder gar den Gesundheitszustand aufschlüsseln. Zudem steht manches Gebäude zwar fast ewig, 80 Jahre oder länger. Die Nutzer geben sich aber die Klinke. So geschehen mit Denkmal geschützten Gebäuden von AEG in Berlin. Als die AEG in die ewigen Jagdgründe wechselte, übernahm Nixdorf diese und machte ein Innovationszentrum. Als dann auch Nixdorf der AEG in den Industriehimmel folgte, zog die Berliner Sparkasse ein. Deren MItarbeiter arbeiteten wie einst alle Büromenschen - sitzend. Mit der Ergonomie zog die stehende Arbeitsweise ein. Trotzdem will oder muss ein Teil der Belegschaft sitzend arbeiten. Was macht eigentlich die Expertentruppe mit diesbezüglichem Wissen, wenn sie es denn bekäme? Sie muss sie beachten, um Folgendes zu bewerten:

- vorhersehbare Gesundheitsbedingungen, die zu erwarten sind

- generalisierte Schlafrhythmen (es ist zu erwarten, dass Teenager andere Schlafgewohnheiten haben als ältere Insassen)

- die Menge des Lichts am Auge, die benötigt wird, um eine circadiane Aktivierung zu erzeugen, was sich von Person zu Person unterscheidet.

Generalisierte Schlafrhythmen bewerten? Diese Aufgabe werden Lichtplaner einem mit Handkuss abnehmen. Von dem Lichtdesigner wird etwa eine ähnliche Fähigkeit erwartet wie von Clark Kent beim Heben von Lokomotiven samt Brücke, die einstürzen will. Z.B. muss dieser Folgendes können:

- Es können Konflikte eintreten durch unterschiedliche Bedürfnisse (z.B. durch unterschiedliche Benutzer des gleichen Ortes). Der Designer muss das Problem lösen, ohne die Qualität der Beleuchtung zu beeinträchtigen.

Lichtdesigner und Lichtqualität! Den Lichtplaner oder Lighting Designer gibt es leider nicht. Es gibt zwar Menschen und Firmen, die sich so nennen, sie unterscheiden sich voneinander gewaltig. Deren Fachverbände versuchen seit Ewigkeiten, eine anerkannte Berufsbezeichnung durchzusetzen. Bislang vergeblich. Und Lichtqualität wurde zum 1.1.2021 nach 100-jähriger Geschichte der CIE zum ersten Mal erwähnt (hier oder da) Was die sein soll, muss noch ausgearbeitet werden. Wir haben ja Zeit.

Nachdem ich das alles gelesen hatte, habe ich den zuständigen Ausschuss gefragt, um was für eine Beleuchtung es hierbei handelt, das derart aufwändig gestaltet werden soll. Die Antwort lautet, alles gilt für jede Beleuchtung. Bevor ich demnächst zum Baumarkt gehe, um mir paar Lampen zu besorgen, werde ich anrufen und fragen, ob ich mein Beraterteam mitbringen muss oder ob der Baumarkt mir Psychologen, Arbeitsmediziner und auch sonstige zur Verfügung stellt.

Verstehen Sie jetzt, warum ich denke "Grandios vergeigt"?

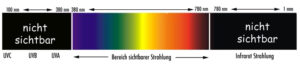

Mehr Fake News - UV dient zum Sehen

In einigen Blogs hatte ich das Thema "Licht" behandelt, das von der CIE als Teil der Sonnenstrahlung definiert ist, der eine Sehempfindung hervorruft. Das ist so seit mindestens 1938, als das Internationale Wörterbuch für Beleuchtung erschien. Diese Definition haben allerdings nur die Lichttechniker akzeptiert. In der Physik, der Medizin und im allgemeinen Gebrauch gilt sie nicht. Licht im Allgemeinen ist "optische" Strahlung, d.h. Alles, was sich mit optischen Instrumenten einfangen oder messen lässt. Dazu gehört UV wie IR. Im Kurzwelligen fängt der Bereich an mit UV-C Strahlung, die allerdings tödlich wäre, würde die Atmosphäre sie durchlassen. Und endet bei den Radiowellen.

Warum man etwas, was jeder kennt, und mit der sich viele Disziplinen von Physik zur Landwirtschaft befassen müssen, anders definiert als alle verstehen, muss einem erklärt werden. Die Pflanzen leben nach der "umgekehrten V(ƛ)-Funktion". Obwohl jeder weiß, dass Pflanzen "Licht" brauchen, ist es bestimmt nicht das so definierte Licht.

Die CIE-Definition macht dann Sinn, wenn man solche Sachverhalte klären, untersuchen oder behandeln will, die mit der Sehempfindung beim Menschen zusammenhängen. So mit dem Erkennen von Formen, Bewegungen etc. Bis vor wenigen Tagen war ich der Meinung, dies gelte auch für Farben. Also, Farben gibt es entweder im abgestrahlten Licht, oder sie entstehen durch Reflexion an Oberflächen. Und wir sehen Farben, die auffallendes Licht auf Gegenständen hervorrufen will oder kann. Soweit wird mir jeder zustimmen - aber vielleicht eine etwas andere Wortwahl bevorzugen.

-

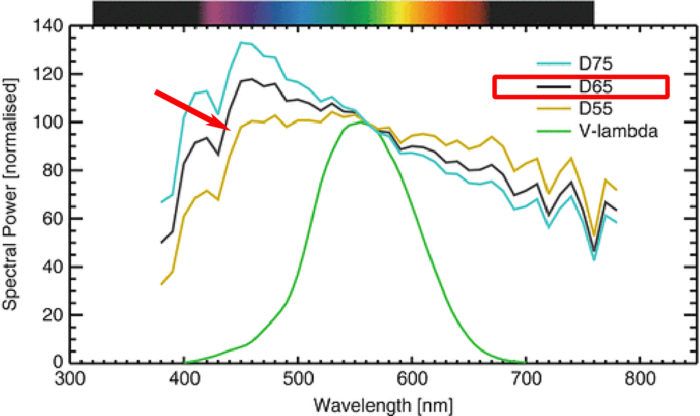

Da habe ich mir das Spektrum des Tageslichtäquivalenten D65 angeguckt, das ja dieser Tage häufig angeführt wird, um das Sonnenlicht zu repräsentieren. Also den Teil davon, der dem Sehen dient. Und der wird häufig so dargestellt.

Praktischerweise sind hier noch D75 und D55, andere Standardstrahler, mit eingezeichnet. Sie enden alle, wie befohlen, bei 380 nm. Wo denn sonst? In der Natur gibt es aber solche abrupten Grenzen nie.

Zumindest D65 endet aber nicht bei 380 nm. Wo endet sie? Bei Wikipedia liest man das unter Normlicht: "Normlichtart D65: Strahlungsverteilung mit einer Farbtemperatur von 6504 Kelvin (entspricht etwa einem grau verhangenen Himmel). Die mit „D“ beginnenden Normlichtarten entsprechen Tageslicht (en: daylight) und beinhalten die natürlichen UV-Anteile des Sonnenlichtes, die für den Menschen zwar nicht sichtbar, aber bei der Arbeit mit fluoreszierenden Oberflächen wichtig sind (etwa bei bestimmten Papierarten)."

Dient UV nun zum Sehen oder nicht? Denn nicht nur bei Papier, sondern allgemein bei allen Oberflächen, die Licht nicht nur einfach reflektieren, sondern die Strahlung umwandeln, dient UV dem Sehen. Und zwar seit lange vor der Erfindung künstlicher Beleuchtung. Man wusch schon im 18. Jahrhundert Wäsche mit Rosskastanien, deren Extrakt als optischer Aufheller diente. Seit etwa 1930 benutzt man die Aufheller in Waschmitteln oder Farbanstrichen. Das Fernsehen kommt wohl auch nicht ohne die aus. Deswegen haben die Normlichtarten mit D am Anfang UV im Paket. Ob die Schlagzeile der Münchner TZ auch dasselbe meint, wenn sie sagt "Den edlen Rasen streicheln 540 UV-Strahler mit ihrem Licht, wenn kein Spiel auf dem Programm steht.", weiß ich nicht. Die TZ meint " Dem Rasen gefällt die Lichtorgie … Er ist viel dichter und wächst schneller“ . Hingegen meint Bayern München selber, sie hätten "Zusätzliche UV-Leuchten für das optimale Fernsehbild …"

Man muss sich wundern, welche Klimmzüge erforderlich sind, wenn man etwas Selbstverständliches (Licht = optische Strahlung) einäugig sehen will. Irgendwann fallen einem die weggelassenen Realitäten auf die Füße. Da die Beleuchtung der Allianz Arena (vermutlich) nicht von Amateuren geplant wurde, darf man davon ausgehen, dass selbst stolze Profis Opfer von unsinnigen Definitionen werden können.

Warum mich so etwas so interessiert? Zwei Leute, die ich gut kenne, haben praktisch aus demselben Grunde viel Arbeit verloren. Der erste davon war ich. Ich hatte vor langer Zeit ein Modell des Berliner Olympiastadions gebaut. Für dessen Rasen musste feiner Frottee per Hand gefärbt werden, damit der Rasen so grün ist wie dessen Original. Die Tribünen habe ich der Einfachheit halber grau gelassen. Ich musste Farbe für 36 m2 mischen, die Gesamtfläche streichen und dabei die Farbe dem Rasen anpassen. Das hat etwa eine Woche gedauert. Paar Wochen später kam der Scheinwerfer, der das Ganze beleuchten sollte. Tat auch, nur nicht wie geplant. Die Tribünen leuchteten hübsch lila der Entladungslampe dank. Zum Farbenmischen hatte ich auch Entladungslampen benutzt, aber halt andere. Die produzierten weniger lila. Angaben zu der UV-Emission der Lampe waren nirgendwo finden. Da man sie theoretisch nicht sieht, braucht man keine Daten davon. So die Logik der Antwort, die ich vom Hersteller bekam. Gesucht hatte ich die nicht. Wer soll nach Dingen suchen, die es definitionsgemäß nicht gibt?

Schlimmer erging es unserem Farbprofessor. Der dirigierte die Dekoration des Labors als Faschingsraum. Das Labor war ideal dafür, weil alles schwarz war. Darauf würden die Objekte hübsch leuchten. So etwa 200 m2 Fläche gestrichen und mit schönen Bildern gestaltet. Der Fasching lief aber sehr traurig ab. Wir hatten die falschen Farben gemixt und mit dem Weißmacher gegeizt. Wenn solche Dinge Leuten passieren, die peinlichst genau auf Farben und deren Wiedergabe achten, wie mag es anderen ergehen? Ich schätze mal, dass auch in der Allianz Arena hat man erst später gemerkt, dass für das "optimale" Fernsehbild UV-Leuchten gebraucht wurden. Allerdings leuchten die theoretisch nicht. Praktisch schon.

Neueste Beiträge

- Irrtümer durch eine falsche Definition 10. April 2024

- 100 Jahre Vlambda-Kurve 2. April 2024

- Was ist gesundes Licht? 1. April 2024

- Wo keine Entleuchtungsbirne hilft 30. März 2024

- Krieg der Lichter – Die Entleuchtungslampe 30. März 2024